« Kënga e dashurisë e Judë Iskariotit e Juan Asensio, nga Benoît Mérand | Page d'accueil | Black Metal : une musique futuriste (Première partie), par Christophe Scotto d’Apollonia »

17/04/2017

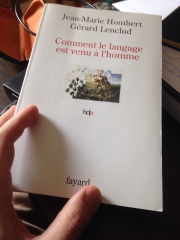

Comment le langage est venu à l'homme de Jean-Marie Hombert et Gérard Lenclud

Photographie (détail) de Juan Asensio.

C'est une véritable somme sur la question fort complexe et disputée de l'apparition du langage que nous donnent les éditions Fayard (1), qu'il faut d'abord remercier et ensuite féliciter pour le soin apporté à un texte écrit à deux mains de plus de 500 pages. La vraie question, affirmait Claude Lévi-Strauss, c'est le langage, et le travail minutieux, bien documenté, bien écrit (et bien relu !), exposant, qui plus est honnêtement, les différentes théories en vigueur, nous le montre d'emblée.

C'est une véritable somme sur la question fort complexe et disputée de l'apparition du langage que nous donnent les éditions Fayard (1), qu'il faut d'abord remercier et ensuite féliciter pour le soin apporté à un texte écrit à deux mains de plus de 500 pages. La vraie question, affirmait Claude Lévi-Strauss, c'est le langage, et le travail minutieux, bien documenté, bien écrit (et bien relu !), exposant, qui plus est honnêtement, les différentes théories en vigueur, nous le montre d'emblée.Cette honnêteté intellectuelle est évoquée dès l'introduction du livre, où les auteurs écrivent qu'«une chose est sûre en tout cas : si rien ne permet de valider ou d'invalider l'hypothèse d'une langue mère de l'humanité, le projet de pouvoir jamais en démontrer l'existence, nourri ici ou là, semble illusoire» (p. 27), et les auteurs de rappeler quelle fut la force de l'hypothèse de création sous-tendant in fine la quête, impossible peut-être, d'une langue originelle, devant laquelle tant de savants (2) plus ou moins loufoques ont perdu leur santé et peut-être même leur raison : «Il faut ensuite garder en tête que la solution de l'énigme des commencements par la création n'est pas forcément une solution de facilité ou au rabais, intellectuellement misérable. Nous voulons dire par là qu'on ne saurait s'expliquer la prégnance de l'idée de création, dans l'Occident chrétien par exemple, par une sorte de souscription de l'esprit aux seules formules ouvrant le livre de la Genèse. Ce qui constitua la force, tant émotive qu'intellectuelle, de l'idée de création, c'est qu'elle s'insérait dans un vaste corps de représentations lui conférant sa valeur propre. Elle ne signifia réellement qu'à l'intérieur du réseau d'idées vives dans lequel elle s'intégrait» (pp. 42-3). En tout cas, «la pensée de la création ne fut pas une camisole de force» (p. 44) et représente même, à mon humble sens, la plus stimulante des hypothèses concernant l'apparition du langage et la question immédiate qui ne peut manquer d'être posée, et cela malgré l'interdit qu'émit dans ses statuts la Société linguistique de Paris en 1866, année de sa fondation : d'où vient-il donc ?

Avouons que l'hypothèse, aussi paradoxale et contestée qu'elle a été au travers des décennies, d'une origine non seulement commune des différentes langues, mais, plus encore, d'une création qui n'aurait rien à voir avec un improbable et très long perfectionnement du langage a de quoi séduire, bien davantage en tout cas que les demi-solutions proposées par exemple par un Saussure qui pose, dans ses Écrits de linguistique générale (Gallimard, 2001, p. 119), qu'il n'y a tout simplement pas «de langues filles ni de langues mères, il n'y en a nulle part, il n'y en a jamais eu. Il y a dans chaque région du globe un état de langue qui se transforme lentement, de semaine en semaine, de mois en mois, de siècle en siècle» (cité à la page 99 de notre ouvrage). Hypothèse encore autrement plus exaltante que celle d'un Noam Chomsky affirmant, dans ses Réflexions sur le langage, que l'espèce humaine «aurait été brusquement dotée d'un capital d'«organisation intellectuelle» constituant, selon la formule éloquente de Chomsky, un «état initial de la pensée» responsable de la mise en place de la faculté de langage». En bref, poursuivent nos deux auteurs, «l'homme aurait acquis en une fois et récemment l'aptitude» consistant «à parler le langage articulé complexe qui est le nôtre». Cela signifie donc que, selon Chomsky, cette aptitude n'est «nullement inscrite dans l'évolution, aucunement fonctionnelle ni donc adaptative, et désormais innée» (p. 105, les auteurs soulignent la citation de Chomsky).

De la même manière, mais parallèlement, il y a autant de chances que les grands singes se mettent un jour à parler «que l'espèce humaine en a de se commuer en espèce aérienne» (p. 157), le «principe interprétatif de rationalité, aussi appelé principe d'humanité» (p. 191) ne pouvant décidément être étendu aux animaux, y compris aux plus intelligents ou qui semblent avoir développé un langage, soyons prudents, une aptitude au langage, et même, une aptitude certaine mais uniquement à une certaine forme de langage comme le montrent les exemples célèbres du chimpanzé Washoe et du gorille Koko. En somme, s'il est légitime «d'attribuer des intentions communicatives aux représentants de certaines espèces animales, et donc de parler de communication ayant quelque chose en commun avec du langage», il ne faut pas pour autant «leur conférer la détention d'une conscience réflexive, attribut spécifiquement humain puisque lié à la capacité linguistique» (p. 192). Pour le dire autrement, le principe d'humanité est bel et bien humain, n'en déplaisent à tant de savants qui ont pu estimer, comme Jane Goodall, que «le cerveau du chimpanzé actuel ressemble probablement assez à celui qui dirigeait le comportement des premiers hommes-singes il y a des millions d'années» (cité à la page 199 de notre ouvrage).

De la même manière, mais parallèlement, il y a autant de chances que les grands singes se mettent un jour à parler «que l'espèce humaine en a de se commuer en espèce aérienne» (p. 157), le «principe interprétatif de rationalité, aussi appelé principe d'humanité» (p. 191) ne pouvant décidément être étendu aux animaux, y compris aux plus intelligents ou qui semblent avoir développé un langage, soyons prudents, une aptitude au langage, et même, une aptitude certaine mais uniquement à une certaine forme de langage comme le montrent les exemples célèbres du chimpanzé Washoe et du gorille Koko. En somme, s'il est légitime «d'attribuer des intentions communicatives aux représentants de certaines espèces animales, et donc de parler de communication ayant quelque chose en commun avec du langage», il ne faut pas pour autant «leur conférer la détention d'une conscience réflexive, attribut spécifiquement humain puisque lié à la capacité linguistique» (p. 192). Pour le dire autrement, le principe d'humanité est bel et bien humain, n'en déplaisent à tant de savants qui ont pu estimer, comme Jane Goodall, que «le cerveau du chimpanzé actuel ressemble probablement assez à celui qui dirigeait le comportement des premiers hommes-singes il y a des millions d'années» (cité à la page 199 de notre ouvrage).Avouons que l'un des grands mérites du livre de Jean-Marie Hombert et Gérard Lenclud est d'ajouter, page après page, de nouvelles difficultés et contre-arguments aux thèses bien trop faciles et surtout frustrantes qui affirment que la capacité au langage serait née, comme tant d'autres capacités humaines, au cours d'une très longue évolution. Les étapes du processus, en dépit même du progrès incontestable de sciences comme la paléolinguistique, sont encore assez peu connues; en outre, elles ne sont point absolument linéaires, malgré le fait, apparemment incontestable, que le «processus d'hominisation» et le «développement de la faculté de langage» soient «intimement liés, sinon coordonnés : l'aptitude au langage n'a-telle pas construit étape par étape le destin singulier de l'espèce humaine et la place non moins singulière occupée sur terre par la niche cognitive de notre espèce ?» (p. 203).

Certes, les «gestes de la créature quadrupède dont le chimpanzé et l'homme descendent tous deux semblent être le meilleur candidat au statut de précurseur phylogénétique du langage humain» (p. 219), proposition répétée quelques pages plus loin, via une image : «Chez l'ancêtre commun à l'homme et au chimpanzé, les gestes communicatifs auraient donc constitué la rampe de lancement d'où aurait décollé le langage pour son périple évolutif de sept millions d'années» (p. 233), mais ces gestes, dont se souviendra Condillac, s'ils témoignent des progrès de la dextérité manuelle et des capacités du cerveau qui lui paraissent pouvoir être associées (et vice-versa bien sûr), n'expliquent pas tout et n'expliquent peut-être même rien du tout, car il est fort peu probable que «l'art du langage parlé» ait pu «prendre sa source» dans ladite dextérité «d'un grand singe africain parmi d'autres, point encore abonné à la station debout» (p. 239).

En effet, nous apprenons que la thèse de Leroi-Gourhan exposée dans Le Geste et la Parole, à savoir le lien fascinant «entre l'action technique et le langage», autrement dit le fait que l'action ait pu constituer «l'embryon des processus cognitifs de haut niveau que sont, inséparablement, la capacité langagière et l'attribution d'états mentaux à autrui» (p. 245) est sujette à caution. C'est que, à supposer «qu'Homo ait entamé sa longue ascension en direction du langage à partir de l'expression gestuelle, et sachant, ainsi que le prouve l'existence des langues des signes, que le geste n'offre pas moins de ressources expressives que la voix, d'où vient alors que le langage humain soit parlé et que le geste ne semble plus remplir qu'une fonction ancillaire, sauf chez les non-entendants ?». Autrement dit, «pourquoi nos milliers de langues ne sont-elles pas des langues de signes ?» (p. 246).

Cette question reste apparemment non résolue, peut-être en raison même des caractéristiques de l'«histoire processuelle» dans laquelle s'inscrit selon nos auteurs «l'acquisition de la modernité humaine, qu'elle soit biologique, culturelle ou linguistique» (p. 254). Ce n'est pas tout car, de la même manière, il n'existe pas de correspondance claire entre les évolutions biologique et culturelle, laquelle eût pu être perceptible en examinant l'outillage produit par nos lointains ancêtres. Or, si nombre de chercheurs se sont efforcés «de détecter un lien entre les modifications des comportements culturels et les transformations du cerveau et du squelette», certains d'entre eux, comme Ian Tattersall (in L’Émergence de l'homme, Gallimard, 1999) affirment, une fois croisées les archives paléoanthropologiques et archéologiques, que «l'innovation anatomique a procédé indépendamment du changement technologique» et que «l'apparition des espèces nouvelles et l'apparition de nouvelles techniques n'ont jamais été directement liées» (cité à la page 262 de notre ouvrage). Cela signifie donc, estiment nos deux auteurs, que ce n'est pas seulement «l'émergence de l'outil qui paraît s'être produite indépendamment de toute phase significative dans l'évolution du cerveau», mais que c'est même «l'ensemble du processus au long cours, représenté par le développement de l'outillage», lequel «s'obstine, en effet, à manifester une autonomie certaine par rapport à l'hominisation du cerveau». En résumé, «l'histoire des progrès de l'outillage ne s'ajuste pas à celle des capacités cérébrales», le divorce étant «flagrant», estiment Lenclud et Hombert, entre «les caractères biologiques et les comportements techniques» (p. 263). Plus loin, nos auteurs rappellent que notable est le fait que, selon nombre de chercheurs, «l'outil considéré en lui-même, séparément d'autres traces comportementales, ne saurait être promu indicateur fiable de la capacité linguistique» car, si «l'outil parle», il «resterait muet pour ce qui est du langage de ceux qui l'ont tenu en main» (p. 375). En effet, si le langage est «indispensable pour chercher à innover», il ne l'est pas «pour apprendre à reproduire efficacement, ni même pour améliorer significativement une technique ayant fait ses preuves, de mieux en mieux établie et donc normalisée, culturellement ou non» (p. 383, l'auteur souligne). Et nos deux auteurs de nous assurer une fois de plus que «l'outil préhistorique considéré isolément et sous le seul angle de la performance technique en laquelle aurait consisté sa fabrication n'offre aucune réponse assurée à la question de savoir si son fabricant était ou non, et dans quelle mesure, un être linguistique» (p. 384).

Nous n'avons le temps ni surtout la compétence pour détailler les développements minutieux par lesquels nos auteurs examinent les thèses scientifiques contemporaines qui essaient de sonder les mystères de l'apparition du langage. Je note telle hypothèse qui corrèlerait l'extinction des Néandertaliens au fait qu'à la différence d'Homo sapiens, ceux-ci n'aient pas disposé de langage : «Auraient-ils perdu la compétition, tant celle engagée avec le froid que celle des opposants aux hommes modernes pour le contrôle des ressources dans les zones habitables, s'ils avaient acquis la maîtrise du langage et constitué, par conséquent, le savoir cumulatif conditionnant la capacité à innover ?» (pp. 296-7).

«Tout se passe donc comme si le langage avait colonisé notre cerveau» (p. 311), belle formule qui semble cependant faire fi du fait que le cerveau devait, préalablement à cette colonisation, présenter un terrain favorable à l'envahisseur bénéfique si je puis dire, nos auteurs pouvant poser quelques jalons tout au long de leur réflexion au long cours, comme celui-ci : «Si l'on met bout à bout les éléments d'information livrés par les archives fossiles, et malgré les conseils de prudence délivrés par les paléoanthropologues, on est tenté d'estimer que l'émergence du langage moderne constitua un processus récent, tardivement abouti chez le seul homme anatomiquement moderne, au terme d'une évolution intra-spécifique. En d'autres termes, l'histoire biologique du langage est une histoire au très long cours mais dont le dénouement, non contemporain des débuts de l'espèce H. sapiens, se serait accéléré sous la forme d'une capitalisation rapide, en quelques dizaines de milliers d'années, de potentialités biologiques lentement accumulées» (p. 317).

Il semble ainsi remarquable de constater que, si, nous l'avons vu, le langage a colonisé l'homme, celui-ci semblait miraculeusement (je souligne ce terme à dessein, à l'attention bien sûr de nos si prudents chercheurs) attendre le langage, et non seulement l'attendre, mais être son unique réceptacle infiniment modulable, d'une souplesse inouïe : «Toutefois, si le point de vue général commandant l'énoncé de ces hypothèses est fondé, à savoir que les bases neurologiques de la parole sont celles-là mêmes qui ont permis à l'homme de mettre en œuvre bien d'autres comportements corporels complexes, il faudrait en déduire que l'exercice humain de la parole a capté à son profit des mécanismes neurologiques déjà en place, sélectionnés en regard d'autres comportements» (pp. 333-4).

Il ne suffit donc pas de prétendre, avec Hume, que «l'humanité est une espèce inventive» ni même, avec Lévi-Strauss, que «l'émergence du langage est en pleine coïncidence avec l'émergence de la culture» : il faut aussi considérer sans rire le propos d'un Vincent Descombes (in Les Institutions du sens, Éditions de Minuit, 1996) qui va jusqu'à affirmer qu'il «faudrait préférer l'hypothèse d'une origine transcendante du langage à celle d'une origine humaine. La réponse théologique est moins bête que la réponse invoquant une convention passée entre les humains [...] parce qu'elle écarte l'illusion que le langage soit fabriqué par les gens pour remplir le besoin qu'ils ont de communiquer entre eux» (cité aux pages 358-9 de notre ouvrage), proposition que nos deux auteurs ne manquent bien évidemment pas de discuter.

L'hypothèse d'une origine unique voire transcendante effraie, dans le meilleur des cas, les scientifiques, qui se bornent à établir quelques constats qui leur sembleront assurés, et qui paraîtront cependant assez maigres aux yeux des non-spécialistes comme : «Tout semble indiquer, par conséquent, que l'histoire au long cours de la faculté de langage, dans ses supports biologiques, s'est accélérée à compter de l'apparition sur terre de l'espèce mère des Néandertaliens et des hommes anatomiquement modernes pour trouver sa conclusion chez les seuls H. sapiens récents» (p. 396, les auteurs soulignent). Cette autre quasi-certitude mérite d'être relevée : «L'hypothèse provisoire selon laquelle l'émergence pleine et entière du langage moderne se situe dans une période de temps ni antérieure à 100 000 BP ni postérieure à 60 000 BP rend bien compte d'un fait historique attesté : l'arrivée des hommes modernes en Australie, datée aujourd'hui entre 60 000 et 50 000 BP» (p. 397) (3).

Si le perfectionnement technique semble assez peu lié avec les progrès dans l'apprentissage du langage, une chose paraît à peu près certaine en revanche : l'antériorité du symbole sur le mot. En effet, il semblerait que «la réponse ne puisse être que celle-ci : le symbolique d'abord, le syntaxique venant après. Ici, l'argument logique évoqué plus haut paraît décisif : pour qu'un dispositif syntaxique vienne organiser la combinaison des symboles entre eux, il faut que ces symboles lui préexistent. N'est-il pas nécessaire qu'il y ait des noms pour qu'une syntaxe les commue en mots ? Le symbolique ne peut manquer d'être antérieur au syntaxique» (p. 412). Cela signifie donc que «l'usage et la création de symboles ont bien constitué le pas décisif en direction du langage», l'existence «d'un répertoire de signaux symboliques» creusant tout de suite «une distance infranchissable avec les signaux des primates non humains vivant dans leur monde propre» (p. 413). En fait, c'est l'emploi de symboles linguistiques «découplés de l'ici et du maintenant» (p. 417) qui a permis de former des propositions indépendantes composées de signaux qui, «à la différence de ceux des systèmes de communication animaux», ont dû être rapportés aux autres afin d'acquérir leur signification : sans doute «étaient-ils des «touts» sémantiques, mais ces «touts» étaient amenés à être, eux-mêmes, des parties d'un tout ouvert : le protolangage du groupe» (p. 450).

Il est à ce titre fascinant d'imaginer que deux espèces humaines ont coexisté «à la surface de la terre avant de se rencontrer sur le sol européen aux environs de 40 000 BP, l'une disposant de l'antique protolangage holistique, les Néandertaliens, et l'autre, les H. Sapiens, d'un protolangage œcuménique, ou prélangage, associant messages holophrastiques et expressions analysées, voué à se commuer en quelques dizaines de milliers d'années en langage articulé. Les Néandertaliens chantaient et dansaient; les H. sapiens prononçaient et s'apprêtaient à déclarer. L'affrontement était à coup sûr inégal» (p. 463).

En quoi consistait ce protolangage, «ouvrant seul aux messages prédicatifs» ? En un «lexique dénué d'une syntaxe élaborée», soit l'équivalent préhistorique d'un pidgin, ou d'une «seconde langue en cours d'apprentissage sur le tas» selon certains auteurs, seulement doté «d'un principe d'ordre rudimentaire dans l'alignement des items lexicaux». Cette manière de concevoir «l'évolution du protolangage», affirment nos deux auteurs, «s'accorde avec tout ce que l'on peut avancer aujourd'hui du pouvoir de catalyse dont est doté le langage et de la puissance créatrice de son apprentissage et de sa transmission. En d'autres termes, la faculté de langage fut, à n'en pas douter, un acteur éminent de sa propre évolution» (p. 467). Curieuse aptitude tout de même, qui ne semble se nourrir de rien d'autre qu'elle-même, pour retomber dans une forme d'holisme point vraiment synonyme d'ouverture... La question de l'origine du langage est décidément frustrante, car, quels que soient les arguments qui puissent être opposés à la thèse d'un don plus que d'un très lent apprentissage incluant bonds et chutes spectaculaires, celle-ci reste la plus simple poétiquement, mais aussi la plus belle logiquement.

Nous arrivons à la fin de cet ouvrage magistral, dont nous n'avons bien évidemment évoqué que quelques thèmes, mais la question de l'origine de la première langue n'en continue pas moins de hanter nos esprits, y compris ceux, d'une prudence sourcilleuse nous l'avons vu, de nos savants : «qu'en est-il des formations langagières qui fournirent des matériaux linguistiques à traiter aux premières langues, protolangues des suivantes ? Peuvent-elles avoir détenu les propriétés qu'assigne la linguistique historique à toute protolangue à reconstruire ?» (pp. 504-5).

Dès lors, il est clair selon nos auteurs que la quête des «toutes premières langues entreprise sous le drapeau exagérément flottant du comparatisme généalogique et ranimant, sous des aspects quelque peu caricaturaux, l'antique fantôme de l'arbre généalogique» met en œuvre «une méthode à peu près unanimement disqualifiée par les linguistes pour la raison qu'elle s'affranchit de toute contrainte à partir d'un certain seuil temporel; aux correspondances à établir, elle substitue des ressemblances à trouver. Et ces ressemblances, on ne saurait manquer de les trouver». Ensuite, poursuivent nos auteurs, si la langue originelle relève, «au mieux, des idées régulatrices», la langue ancestrale unique, elle, «renvoie à un possible parmi d'autres», puisque rien n'interdit, en effet, «d'estimer qu'à une époque, évidemment indéterminable, un seul parler en usage au sein d'une population africaine d'H. sapiens soit celui qui a divergé pour donner naissance à deux langues, elles-mêmes soumises par la suite à des processus de transformation en d'autres langues, et ainsi de suite» (p. 512). Il semble en tout cas impossible de trancher entre ces hypothèses, ce qui nous permettrait de démontrer l'existence d'une langue mère (monogénisme) ou de plusieurs langues mères (polygénisme), nos auteurs se contentant de poser le fait, présenté comme étant évident, qu'à 50 000 BP, «et sans aucun doute bien avant, H. sapiens disposait de «suffisamment de langage» pour accomplir ces prouesses linguistiques et quantité d'autres plus impressionnantes» (p. 513), prouesses dont nous ne saurons hélas rien, Hombert et Lenclud concluant leur magnifique recherche par ces mots à valeur de morale : «Le plus vieux poèmes du monde ? Bien d'autres le précédèrent. Il en est des poèmes comme des mots, des mots comme des hommes et des hommes comme de tout. Rien n'est ancestral qui soit dépourvu d'ancestralité» (p. 525) !

Notes

(1) Je signale quelques petites fautes, qui seront peut-être corrigées lors d'une éventuelle réédition de l'ouvrage : en italique, il faut souligner non seulement «ne» mais aussi «pas» puisque ces deux mots forment une négation complète (cf. p. 185). Un «chez ce dernier» apparaît au début de la page 210, qui ne renvoie à rien ni personne. Signalons encore un fautif «Comme il l'a été démontré...» à la page 329.

(2) «Quel œil, si encyclopédique soit-il, peut prétendre appréhender l'ensemble des réflexions nourries sur le langage par les hommes du passé, fût-il, ce passé, abusivement circonscrit à celui de l'Europe ?» (p. 48).

(3) BP, ou before present (time) qui correspond, par convention dans le domaine de l'archéologie préhistorique, à l'année 1951.

Imprimer

Imprimer