« Personne ne gagne de Jack Black | Page d'accueil | Guy Dupré est mort ! »

15/01/2018

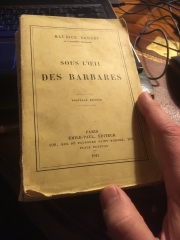

Sous l’œil des Barbares de Maurice Barrès

Photographie (détail) de Juan Asensio.

Mâles lectures.

Mâles lectures. Sous l’œil des barbares (1) paraît en 1888, l'année même où le général Boulanger est mis d'office à la retraite puis, quelques jours seulement après cette date, est élu député et se rend au Palais-Bourbon à la tête d'une foule qui inquiétera Jules Ferry, lequel ira même jusqu'à appeler à une défense énergique de la République passant par la création d'un comité central socialiste antiboulangiste. C'est en 1889 que Boulanger sera triomphalement élu à Paris puis, menacé de poursuites, sera contraint de quitter la France et se réfugier à Bruxelles. Il se suicidera sur la tombe de sa maîtresse, Marguerite de Bonnemains, deux ans plus tard, achevant ainsi, de son propre chef, sa trajectoire de météore populiste.

Sous l’œil des barbares (1) paraît en 1888, l'année même où le général Boulanger est mis d'office à la retraite puis, quelques jours seulement après cette date, est élu député et se rend au Palais-Bourbon à la tête d'une foule qui inquiétera Jules Ferry, lequel ira même jusqu'à appeler à une défense énergique de la République passant par la création d'un comité central socialiste antiboulangiste. C'est en 1889 que Boulanger sera triomphalement élu à Paris puis, menacé de poursuites, sera contraint de quitter la France et se réfugier à Bruxelles. Il se suicidera sur la tombe de sa maîtresse, Marguerite de Bonnemains, deux ans plus tard, achevant ainsi, de son propre chef, sa trajectoire de météore populiste.Ce n'est pas dans Sous l’œil des barbares que Maurice Barrès évoquera l'aventure boulangiste mais dans L'Appel au soldat en 1900, dans lequel, en l'explicitant, il ne renie rien de son engagement des années 1888-1889, à une époque où était déjà présent assez fortement le rejet du parlementarisme, ce régime pourri «où l'on distribue les places sans tenir compte du talent, où l'on pousse aux événements sans souci de l'avenir, où l'on sacrifie toujours le bien public à des intérêts privés». De toute manière, comme François Broche le rappellera dans sa Vie de Maurice Barrès parue chez Bartillat en 2012, c'est dès l'année de parution de Sous l’œil des barbares que l'écrivain cherchait à inscrire son action dans le sillage d'un meneur d'hommes, capable de nettoyer la République de «ces barbares décidément décriés parmi les honnêtes Français de toute caste», en se plaçant sous la bannière, assez connue, qui flotte aux toutes dernières lignes du premier roman de l'auteur : «Toi seul, ô maitre, si tu existes quelque part, axiome, religion ou prince des hommes» (p. 283). Quelques lignes avant cette fin bien capable de racheter tout un livre, Maurice Barrès pouvait s'interroger, de la façon un peu grandiloquente et éthérée qui caractérise tout le texte, en demandant : «qui me donnera la grâce ? qui fera que je veuille ! Ô maître, dissipe la torpeur douloureuse, pour que je me livre avec confiance à la seule recherche de mon absolu» (p. 282). Fidèle à cet impératif catégorique qui devrait être celui de tout homme libre, Maurice Barrès n'en finira pas de chercher son absolu, pensant plus d'une fois qu'il pouvait correspondre à celui de Français point totalement dépourvus de courage ni de persévérance. D'autres écrivains se sont égarés dans la sphère politique, où plus d'un a d'ailleurs eu vite fait de perdre la boule, mais Barrès, lui, à servi ses deux maîtresses avec un égal discernement et, surtout, du panache, me semble-t-il.

L'injonction, double, peut paraître contradictoire : appeler de ses vœux l'émergence politique, méta-politique qui sait, d'un meneur d'hommes, d'un chef, d'un maître, donc, «qui guérirait de la sécheresse» (p. 275), mais, toutefois et dans le même mouvement, conserver sa liberté, ce qui fut peut-être la grande affaire de deux autres fortes têtes que l'on n'imagine qu'avec beaucoup de peine accepter de s'incliner, Ernst von Salomon et Ernst Jünger. Cette contradiction n'est qu'apparente car, comme Maurice Barrès l'écrit encore, «le secret des forts est de se contraindre sans répit» (p. 281) ou, autre façon de se prétendre ou croire libre tout en servant une cause assez éloignée de la littérature fin-de-siècle, savoir «se garder en même temps qu'on paraît se donner», motif bien suffisant après tout pour nourrir «un plaisir aigu de mépris» (p. 264) qui suffit assez généralement à nous extraire du troupeau des moutons.

En guise de mépris, Maurice Barrès a cru sans doute bon de délaisser la littérature pour se lancer dans l'aventure politique, à la suite du mauvais accueil réservé à son premier roman. C'est la thèse de Maurice Davanture, alors que celle que Michel Winock a très récemment exposée dans son dernier livre, Décadence Fin de siècle, semble plus complexe, puisqu'elle postule que le nationalisme, qui n'était pas pleinement une doctrine «au temps du général Boulanger», allait cependant vite «devenir, sous des formes diverses, l'exutoire nécessaire des imprécateurs de la décadence» (2).

Certes, cette hypothèse se comprend assez facilement car, sous la poussée de l'industrialisation, de l'urbanisation et, «allant de pair, [de] la laïcisation de la société française, [de] la vague d'anarchisme, [des] progrès du monde ouvrier», cette société française a pu connaître, à la fin du 19e siècle, une «inquiétude profonde et durable» (3), et même une panique assez visible, puisqu'elle se désagrégeait «sous l'action corrosive d'une civilisation déliquescente», comme l'écrira un journaliste dans Le Décadent en 1886.

C'est contre l'action corrosive de la décadence, si visible à cette époque comme l'explique Guy Dupré (4), que Maurice Barrès a bâti son œuvre, non toutefois sans en être profondément imprégné, comme le montre Sous l’œil des barbares, dont la préciosité et le maniérisme éthéré faisant penser aux Paludes de Gide peuvent très vite agacer, puis lasser. Deux analystes en somme, que Gide et Barrès ou plutôt, comme l'écrit ce dernier, deux analyseurs : «Nous autres analyseurs, songeait-il, rien de ce qui se passe en nous ne nous échappe. Je vois distinctement de petits morceaux de rosbif qui bataillent, hideux et rouges, dans mon tube digestif» (p. 251). Et, comme tout analyseur qui se respecte, sur le modèle imaginaire de celui sur lequel Paul Valéry commettra un texte étrange, changeant les morceaux de rosbif par des mouches, Monsieur Teste, l'essentiel reste sa propre conscience, le monde extérieur n'étant finalement, au mieux, qu'un terrain où cette dernière pourra exercer ses chasses subtiles : «L'univers me pénètre et se développe et s'harmonise en moi. Pourquoi m'inquiéter que ces pensées soient vraies, justes, grandes ? Leurs épithètes varient selon les êtres qui les considèrent; et moi, je suis tous les êtres. Je frissonne de joie, et comme la mère qui palpite d'un monde, j'ignore ce qui naît en moi» (p. 248).

Finalement, comme j'ai dû l'affirmer dans l'un des textes recueillis dans ce dossier, le moitrinaire Renaud Camus, qui ne cesse de cultiver son précieux Moi comme une orchidée plus fragile encore qu'une goutte de rosée sur une plaque de fer chauffée à blanc, est à bien des égards l'héritier direct de Maurice Barrès, le second pouvant parfaitement reprendre à son compte les propos du premier, le style en moins bien sûr : «Ma tâche, puisque mon plaisir m'y engage, est de me conserver intact. Je m'en tiens à dégager mon Moi des alluvions qu'y rejette sans cesse le fleuve immonde des Barbares» (p. 244), ou encore : «Oui, je me sens le frère trébuchant des âmes fières qui se gardent à l'écart une vision singulière du monde» (p. 240).

Hélas, comme l'élève supposé n'a absolument pas dépassé le maître, le second considère le Barbare au sens premier du terme, non pas tout ce qui n'est pas lui, idées et mauvaises influences, mais, bêtement, doctrinalement, politiquement, racistement, l'étranger dont la vue lui gâche ses petits plaisirs de sybarite grincheux. Littéralement, Renaud Camus voit lui aussi «grouiller les Barbares», et il ne peut que «trembler à l'idée de descendre parmi eux», car cela lui est «une répulsion et une timidité, avec une angoisse» (p. 239). Nous sommes, tous, Français de souche ou bien Barbares au sens étymologique du terme, métèques et étrangers, des barbares aux yeux de Renaud Camus, dont l'unique jouissance est de se posséder, le plus loin possible de «l'approbation d'une plèbe», en laissant «ces Barbares participer les uns des autres» : «Qu'on le classe vulgaire ou d'élite, chacun, hors moi, n'est que barbare» car, écrit Barrès, à «vouloir me comprendre, les plus subtils et bienveillants ne peuvent que tâtonner, dénaturer, ricaner, s'attrister, me déformer enfin, comme de grossiers dévastateurs, auprès de la tendresse, des restrictions, de la souplesse, de l'amour enfin que je prodigue à cultiver les délicates nuances de mon Moi» (p. 217). Dès lors, toute la monstruosité du solipsiste paradoxal qu'est Renaud Camus, tient dans le spectacle inepte consistant à organiser publiquement sa propre adoration, en la montrant, grâce à son Journal en ligne, ses comptes sur les réseaux sociaux, sa manie ridicule de se photographier 23321 fois par semaine, et à s'adorer aux yeux de tous et, dirait-on, surtout à ceux des Barbares qu'il hait tant, mais dont il ne saurait toutefois se passer. Un regard, un regard, qu'importe la couleur des yeux, pourvu qu'ils donnent à ce fantôme ventriloque une consistance ! Oui, Renaud Camus, comme le personnage de Maurice Barrès, s'aime de s'aimer devant les autres : «Or, son amour, il l'avait fait lui-même et de sa substance : il aimait de cette façon, parce qu'il était lui, et tous les caractères de sa tendresse venaient de lui, non de l'objet où il la dispensait» (p. 114). Certes, il faudrait là supposer à Renaud Camus une capacité de tendresse, mais je crois que nous pouvons toutefois comprendre, ne serait-ce qu'intuitivement, de quelle façon l'exaltation du Moi pourra s'accomplir, s'oublier ou se renier dans le nationalisme, qui n'est rien de plus en fin de compte que le culte du Moi poussé dans ses dimensions politiques.

Revenons au premier roman de Maurice Barrès qui, comme tout ironiste, cache un élégiaque (cf. p. 193), fût-il un jouisseur aimant dîner «tous les soirs en ville avec des dames décolletées, un peu grasses», lesquelles l'entreprennent «sur la divinité, et avec des messieurs qui rient tout le temps par politesse» (p. 190) car, s'il faut cultiver son Moi en l'abritant des influences extérieures, forcément centrifuges, sauf de celle d'un maître nous l'avons vu, force est de constater que le jeune Barrès, écrivain, n'a pas su s'attacher à lui-même, à l'écrivain mur qu'il allait très vite devenir, et que la molle écriture dont il témoigne ici était finalement le récipient précieux le plus adapté à ces «femmes, vertus, sciences» (p. 181) qu'il a projetées sur le monde.

Quoi qu'il en soit, il s'agit de retrouver la verte primitivité d'une époque ou plutôt d'un âge d'or où «des siècles de grossièreté n'avaient pas modelé le visage humain à grimacer comme font [s]es contemporains» (p. 142), et il faut aussi se laver de la saleté consistant «à penser à autrui» (p. 108), en ne cherchant que le seul chemin où le «désir aura ramassé son objet» (p. 104), son unique objet, le Moi bien sûr. Mais, alors, que de langueurs, que de pâmoisons, que de mollesses de composition et de style, chez celui qui pourtant conspue le «siècle délicat et somnolent» dans lequel il vit, «où des rêveurs aux gestes doux, avec bienveillance, subissant une vie à peine vivante», s'écartent «des réformateurs et autres belles âmes, comme de voluptueuses stériles qui gesticulent aux carrefours, et délaissant toutes les hymnes, ignoreront tous les martyrs» (pp. 120-1). Si, selon saint Bonaventure que cite Barrès, il faut «lire en aimant» (p. 59), comme il nous est difficile d'aimer Sous l’œil des barbares, au-delà de l'unique fait de le considérer ainsi que le premier jet d'un écrivain qui, très vite, va maîtriser ses propres faiblesses, vertébrer son écriture et ses textes et, comme je viens de le montrer, en guise de rapprochement et d'illustration avec le comique vice camusien, objet de tant de fables, qui est de toujours se préférer à autrui, donc à n'être rien de plus, sous des dehors affables, in-nocents, qu'un onaniste intarissable.

Et comme Sous l’œil des barbares nous semble éloigné de l'intention affirmée par son auteur, lui qui n'est pas franchement un «curieux livret métaphysique, précis et succinct» (p. 55), lui qui n'est guère plus un «roman de la vie intérieure» (p. 53). Dans le texte intitulé Examen des trois romans idéologiques (composant, donc, la trilogie du Culte du Moi), Maurice Barrès écrit aussi qu'il a tenté, avec son premier roman, d'écrire «la monographie des cinq ou six années d'apprentissage d'un jeune Français intellectuel» (p. 10), qu'il a «fait de l'idéologie passionnée» ou conçu un «roman de la métaphysique» (p. 12), avant de définir ce qu'il entend par les termes Barbares et Moi, ce dernier étant «la manière dont notre organisme réagit aux excitation du milieu et sous la contradiction des Barbares» (p. 21), qui eux-mêmes sont «le non-moi, c'est-à-dire toute ce qui peut nuire ou résister au Moi» (p. 23). Et l'auteur de préciser que le «culte du Moi n'est pas de s'accepter tout entier. Cette éthique, où nous avons mis notre ardente et notre unique complaisance, poursuit-il, réclame de ses servants un constant effort. C'est une culture qui se fait par élaguements et par accroissements : nous avons d'abord à épurer notre Moi de toutes les parcelles étrangères que la vie continuellement y introduit, et puis à lui ajouter. Quoi donc ? Tout ce qui lui est identique, assimilable : parlons net : tout se qui se colle à lui quand il se livre sans réaction aux forces de son instinct» (p. 22). C'est peut-être parce que le culte du Moi n'est en fin de compte rien de plus qu'une obéissance, grimée d'intellectualisme, à l'instinct, que Maurice Barrès peut affirmer qu'il sert «en sectaire la part essentielle de nous-même qui compose notre Moi» et qu'il hait logiquement, pour cette raison, «ces étrangers, ces Barbares» (pp. 35-6) qui vivent «comme dans un mardi-gras perpétuel, sous des formules louées chez le costumier à la mode» (p. 36).

Je crains toutefois que, de Sous l’œil des barbares, nous ne puissions dire qu'il appartienne à cette catégorie de «livres [qui] sont de telle naissance qu'on y peut trouver plusieurs sens» (p. 43), et ce n'est qu'à regret et conscient de tricher quelque peu puisque nous considérons surtout sinon exclusivement, dans ce texte, les textes à venir de l'auteur, que nous l'incorporons à notre série des Mâles lectures.

Notes

(1) Maurice Barrès, Sous l’œil des barbares (Émile-Paul, éditeur, 1911).

(2) Michel Winock, Décadence Fin de siècle (Gallimard, coll. L'esprit de la cité, 2017), p. 133.

(3) Ibid., p. 251.

(4) Dans un texte intitulé La feue France (préface à La République ou le Roi, Correspondance Barrès-Maurras, Plon, 1970), où le si précieux Guy Dupré écrit : «Renan à Déroulède : «Jeune homme, jeune homme, la France se meurt, ne troublez pas son agonie.» Perte de substance probablement sans exemple dans l’Histoire : au cours de la plus longue période pacifique qu’ait connue la France, de 1871 à 1914, le chiffre des Français s’élève de trente-sept à trente-neuf millions, alors que les Allemands passent de trente-sept à soixante-sept. À l’esprit qui se penche sur l’histoire pathétique du nationalisme français, ce manque à gagner de trente millions d’âmes doit toujours rester présent», in Je dis nous (La Table Ronde, 2007), pp. 113-4.

Imprimer

Imprimer