« Sous l’œil des Barbares de Maurice Barrès | Page d'accueil | Réédition de La Terre demeure de George R. Stewart aux éditions Fage »

18/01/2018

Guy Dupré est mort !

Guy Dupré dans la Zone.

Guy Dupré dans la Zone.Devant évoquer l'admirable Guy Dupré, en de si douloureuses circonstances puisque j'apprends qu'il est mort hier, après d'autres amis comme les chers Dominique Autié, Jean-Luc Evard, Maurice G. Dantec et même Nathanaël Dupré la Tour que je connaissais bien moins que ces derniers, je ne puis que mentionner celle qui me l'a fait lire, Sarah Vajda. Nous ne nous sommes pas adressé un mot depuis des années, mais je me dois ici de la saluer, et surtout la remercier de m'avoir fait découvrir l'un des derniers écrivains de langue française, avec Christian Guillet. L'un et l'autre sont des stylistes remarquables. L'un et l'autre sont scandaleusement méconnus du grand public, et même, ce qui prouve suffisamment leur niveau lamentable, des journalistes spécialisés en critique dite littéraire. Nous en sommes là : le paltoquet perpétuellement bronzé Jean d'Ormesson disparaît après une vie comblée d'honneurs, et c'est tout juste si l'on ne nous annonce pas que la planète Jupiter, d'émotion, s'est désorbitée. Guy Dupré s'éteint, et nous ne sommes que quelques-uns à le savoir, encore moins à nous en lamenter publiquement.

Ce qui m'a frappé, chez Guillet comme chez Dupré, et, aussi, chez Marien Defalvard que j'ai présenté à ce dernier, c'est l'extrême acuité, la vivacité bondissante qui exsude de tout savoir véritable, de toute intelligence que je dirais corporelle, physique, lentement forgée au contact des textes jamais séparés de la vie, étant la vie elle-même, magnifiée, exaucée, retrouvée, reprise. Un grand écrivain ne vous déçoit jamais ou alors, s'il vous déçoit, c'est qu'il n'est pas parvenu, dans son texte, à vous donner de lui non point une image mais une empreinte : Guy Dupré était comme ses livres, assez rares alors que le dernier des écrivants est pressé de publier la moindre de ses rinçures. Guy Dupré était un homme exquis, secret, malicieux, incroyablement attachant, aux connaissances littéraires, mais ce terme est impropre et tout juste bon pour ennuyer un auditoire, prodigieuses.

Conversant avec ces trois-là, j'ai senti, bien plus d'une fois, ce qu'était la littérature, si j'avais toutefois dû en douter un jour, en écoutant par exemple la prose compassée de prétentieux imbéciles ayant pignon sur université et en lisant d'un seul œil à demi fermé les livres sots d'eunuques mâtinés de théorie littéraire. La littérature est, ou n'est pas je le dis comme je le pense, une réelle présence comme l'affirme George Steiner ou, pour l'écrire avec Charles Du Bos, une véritable rencontre.

C'est dans Qu'est-ce que la littérature ? que le grand critique et merveilleux lecteur donne une première définition, immédiatement suivie d'une seconde qui la parachève et la subsume, de la littérature : «La littérature est avant tout, quoiqu'elle puisse devenir par ailleurs, la vie prenant conscience d'elle-même lorsque dans l'âme d'un homme de génie elle rejoint sa plénitude d'expression» puis, et voici le cœur secret de l'horloge : «Et ici, nous arrivons à notre seconde définition de la littérature, une définition qui va plus loin que la première parce que cette fois-ci, le lecteur et l'écrivain y sont également impliqués : la littérature est le lieu de rencontre de deux âmes (1).

C'est dans Qu'est-ce que la littérature ? que le grand critique et merveilleux lecteur donne une première définition, immédiatement suivie d'une seconde qui la parachève et la subsume, de la littérature : «La littérature est avant tout, quoiqu'elle puisse devenir par ailleurs, la vie prenant conscience d'elle-même lorsque dans l'âme d'un homme de génie elle rejoint sa plénitude d'expression» puis, et voici le cœur secret de l'horloge : «Et ici, nous arrivons à notre seconde définition de la littérature, une définition qui va plus loin que la première parce que cette fois-ci, le lecteur et l'écrivain y sont également impliqués : la littérature est le lieu de rencontre de deux âmes (1).Le lieu de rencontre de deux âmes, vous rendez-vous bien compte de ce que cela signifie ? Deux âmes ! Pas seulement celles de l'écrivain et de son lecteur mais aussi, plus profondément peut-être encore, plus charnellement, plus spirituellement, celle de deux écrivains, tous deux vivants, ou bien l'un mort et l'autre pas, ou même tous les deux morts qu'importe, puisque cette communication, cette

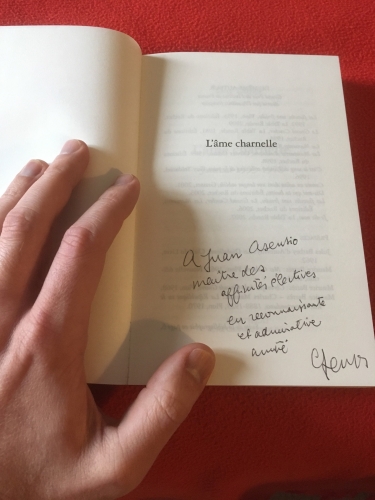

Lorsque j'ai pu écouter, dans son salon qui étouffait les sons montant de la rue fort bruyante qui était la sienne ou attablé au restaurant tout proche où il avait ses habitudes, Guy Dupré me parler, je sentais, je voyais s'animer, par le seul prestige de sa voix monocorde, presque timide, discrète mais néanmoins comme éternellement pressée de tout dire, les traits et les voix, les visages, les textes aussi de tous ceux qu'il avait connus, aimés, ou dont il avait lu les livres. Guy Dupré, comme tout grand écrivain, n'était qu'un homme, certes d'une politesse et d'une modestie inimaginables à l'heure où le dernier béjaune se prend pour un héritier des plus grands, mais il était plus que cela, et par exemple un conteur remarquable, qui savait, d'un silence ou d'un léger sourire, suggérer bien des choses. Ses ellipses étaient foudroyantes, et je me souviens encore comment, d'un regard où l'ironie le disputait à la moquerie, il évacua l'existence de Gabriel Matzneff ou comme, d'un geste à peine agacé de la main, il avait congédié Philippe Sollers dans les limbes de la bêtise contente d'elle-même, Philippe Sollers qu'il m'avoua d'ailleurs ne plus lire depuis longtemps, moquant, sans le plaindre puisque l'intéressé était si satisfait de son sort pathétique, le clown médiatique bavard et indigent qu'il était devenu. J'ose cette énormité qui passera pour une métaphore commode, en me souvenant des trop rares moments que nous avons passés ensemble, de sa voix qui jamais ne s'arrêtait ni ne souhaitait s'arrêter, de la discrétion touchante avec laquelle il m'avait dédicacé son Journal s'étendant de 1953 à 1978, L'âme charnelle : Guy Dupré était la littérature, qui l'avait choisi, élu, avec bien d'autres qui à notre époque se raréfient drastiquement, pour déverser en lui, par lui, son interminable phrase qui continuera d'être dite lorsque notre soleil sera énorme et bavera son sang fatigué au-dessus d'un horizon terrestre brûlé par ses derniers feux.

Je parle de littérature. Je parle d'une parole vive, bondissante comme une truite légendaire, que cherchent leur vie durant les patients, les sourciers ou les horribles travailleurs qu'évoque Rimbaud, et que parfois ils se désespèrent de parvenir un jour à capturer, ne serait-ce même qu'à apercevoir, fugitive comme un éclair retourné aux ténèbres desquelles il s'est échappé miraculeusement. Je ne parle bien évidemment pas des petites fiches méticuleusement rédigées par un Antoine Compagnon, coqueluche de tous les couillons à lorgnon, ou par un État Marty, deux noms de mandarins parmi tant d'autres pour qui la littérature, desséchée comme une momie, doit toutefois être méticuleusement auscultée, disséquée au moyen d'un appareillage sophistiqué de grilles, de scalpels et de petites scies électriques faisant un bruit ignoble au moment d'entailler la chair saponifiée, pulvérulente, de l'immense cadavre. Et encore, si eux-mêmes osaient pratiquer une dissection, cela pourrait avoir quelque allure et apporter un peu de science elle-même poussiéreuse à des hâves carabins, mais voilà que ces docteurs en néant enfilent des gants et se mettent sur leur visage de savants idiots les masques grimaçants et si peu originaux des Deleuze, Barthes, Blanchot, Derrida et Foucault, sans compter l'immonde théorie de leurs tiques et morpions, les Genette et Molinié, tous ces animalcules de flache dans laquelle les fauves viendraient non point se désaltérer, mais se soulager !

Charles Du Bos écrit encore que «l'âme de l'écrivain est ce qui touche nos âmes» (2) et plus d'une fois, en lisant Guy Dupré, en l'écoutant évoquer de sa voix que rien ne semblait pouvoir stopper (3) cette longue suite d'écrivains, petits et grands, de femmes et d'hommes qu'il avait lui-même lus et bien souvent rencontrés, je me suis pris à penser que je les rencontrais à mon tour, que je voyais, aux détails et anecdotes bien souvent cocasses par lesquels Guy Dupré me les peignait, ces pauvres fantômes presque ou totalement oubliés qui, vivants, avaient parlé comme ils avaient pu et, morts, continuaient de parler, demandant aux vivants si volages de les lire encore, une toute dernière fois, de leur donner, ne serait-ce qu'une seule fois valant une éternité de lumière, accès au monde des vivants par l'évocation de leurs livres, ou de l'action qu'ils avaient pu exercer sur tel ou tel écrivain qui, parfois, oublierait à son tour et fort opportunément de les mentionner. Guy Dupré me donnait, en fait, ce qu'il avait reçu d'autres, même s'il paraissait étrangement retiré, comme coupé de tous ces écrivains vivants (qui ne l'intéressaient que modérément) (4) ou morts, même s'il était celui qui avait pu écrire ces mots bouleversants mis dans la bouche d'un de ses personnages : «Privé de continuité, sans créateur à qui rendre un culte, je ne sais quel contour épouser, à quel autre fantôme donner le sein». En fait, ce qui me rendait l'écrivain et l'homme si précieux, c'est que je devinais qu'il était l'un des derniers sinon le tout dernier, non pas à avoir pu se vanter de recevoir son art de la main d'un écrivain vivant, mais d'un écrivain qui, au moment où il était né (en 1928), n'était point encore tout à fait disparu des consciences. Guy Dupré a thématisé sous le nom de loi de Sainte-Beuve cette étonnante filiation (5), sans doute héritée de Léon Bloy bien davantage que de Sainte-Beuve.

Je ne puis conclure ces quelques lignes qu'en me faisant, modestement, le porteur d'une parole qui ne m'appartient pas, pas plus qu'elle n'appartenait à Guy Dupré, rappelant ses propres mots écrits dans son premier roman, Les fiancées sont froides, où il affirmait qu'au fond de «tout chagrin, au fond de tout désespoir, existe pour nous un terrain vierge où le déchirement de l’absence se mue en pressentiment du retour», ou encore en évoquant cette pensée magnifique, que je me suis bien souvent promis de placer en exergue d'une note sur le douloureux Vent noir de Paul Gadenne, ce que je ferai un jour, avant que ma voix de lecteur ne disparaisse encore plus irrémédiablement que celle de Guy Dupré : «Il mêle un chant du départ au chant de l’adieu ce beau vent noir où s’évanouit le souvenir de celles qui pour être inoubliables eurent besoin de mourir…».

Cet homme d'une si exquise politesse qu'elle en semblait affectée, alors qu'elle n'était que la manifestation directe et sans fard d'une véritable pudeur et, peut-être, d'une évidente bonté d'âme, cet homme qui prenait lui-même le soin de vous appeler parce qu'il avait tout bonnement envie de parler avec vous, était hanté par la lancinante question de la transmission ou plutôt, de la destruction de cette dernière à une époque qui méprisait la mémoire, et le lent travail de décantation qu'en permettait l'écriture : «Que deviendront-ils quand nous aurons été, à notre tour, évincés, rejetés du domaine sensible ? Car voici venir la plus déshéritée des générations, la génération qui n’aura connu la guerre ni par l’ardeur amoureuse ni par la mémoire filiale. La plus effaçable, car elle n’aura de son sang arrosé que des itinéraires de fuite» (6). Il est temps plus que jamais, hélas, il est grand temps, maintenant que la voix de Guy Dupré, à peine éteinte, n'est plus qu'un souvenir qui me bouleverse, de donner à connaître et admirer, comme j'ai tant essayé de le faire depuis que je les ai découverts parce qu'une autre me les avait conseillés, ses textes aux plus braves de cette génération déshéritée, et de se rappeler que lui, ce grand écrivain qui a su faire de l'écriture une sonde s'enfonçant si loin dans les âmes, n'aura pas eu besoin de mourir pour être inoubliable.

Notes

(1) Charles du Bos, Qu'est-ce que la littérature ? (Plon, coll. Présences, 1946), p. 20, l'auteur souligne.

(2) Ibid., p. 22.

(3) «On ne peut fasciner qu’en cherchant ses mots. Il s’en refusait un certain nombre» (Les Fiancées sont froides [1953] (Le Rocher, 2006), p. 73), alors que Guy Dupré, lui, ne s'en refusait aucun, puisque tous les mots qu'il prononçait évoquaient si subtilement des silences et des pudeurs.

(4) «La liberté à la française – d’où résultait la population des copistes et des scribes accroupis, écrivant sous eux, s’arrogeant le droit à la parole et revendiquant le droit à la différence, mais qui se ressemblaient comme les soies d’une même truie», in Les Manœuvres d’automne (Olivier Orba, 1989; Le Rocher, nouvelle édition augmentée, postface de Maurice Nadeau, 1997), p. 44. Et encore ces mots terribles : «De mon bureau d’éditeur j’avais vu la contagion du besoin de s’exprimer, de se justifier, de se raconter, gagner la Grande Muette, le Barreau, le Parlement, la Police, les Finances, la Médecine. À l’école de la baveuse Céline et du morse Morand, les romanciers de «mes deux» s’étaient mis à table, une table percée d’où dégoulinaient des ouvrages de simulation. Nous étions tous des simulacres», ibid., p. 179. Ajoutons ce dernier extrait, où l'on reconnaîtra le grand barrésien que fut toute sa vie Guy Dupré, et alors même que je viens de consacrer une note au premier roman de Barrès : «Au culte du moi, elle [l’actuelle propagation de la manie «romanesque»] substitue le culte du nous, à la tour d’ivoire la cage de verre où il est spectaculairement démontré qu’aucune inspiration «d’en haut» ne peut venir à l’écrivain – au sens de l’infini et à l’étude du Beau, l’incapacité pathologique de tirer la chasse d’eau», Je dis nous (La Table Ronde, 2007), p. 12.

(5) C'est par l'exemple d'une de ses amies que Guy Dupré peut vérifier ce qu'il a appelé «la «loi de Sainte-Beuve» – loi qui régit la mémoire antérieure aux premiers souvenirs et fait découler la nostalgie primordiale (et la fantasmagorie érotique qui en procède), non de la petite enfance, mais du temps qui précède immédiatement le temps où nous sommes venus. Dans son unique roman, Volupté, l’amant d’Adèle Hugo a placé dans la bouche de son héros Amaury l’énoncé de sa théorie paramnésisque : Amaury, né dans les années qui ont précédé la Révolution, raconte à un jeune ami, né vingt-cinq ou trente ans après lui, les souvenirs de jeunesse de sa propre mère tels que les lui a rapportés son oncle maternel : «Comment les souvenirs ainsi communiqués nous font entrer dans la fleur des choses précédentes et repoussent doucement notre berceau en arrière !... Les plus attrayantes couleurs de notre idéal, par la suite, sont dérobées à ces reflets d’une époque légèrement antérieure où nous berce la tradition de famille et où nous croyons volontiers avoir existé», in Les Manœuvres d’automne, op. cit., p. 77.

(6) Je dis nous (La Table Ronde, 2007), p. 109.

Lien permanent | Tags : littérature, critique littéraire, guy dupré, sarah vajda, maurice barrès |  |

|  Imprimer

Imprimer