« Phénoménologie de la chambre à gaz de Didier Durmarque, par Gregory Mion | Page d'accueil | Walker Percy dans la Zone »

20/09/2018

Les signes de l'Apocalypse de Walker Percy

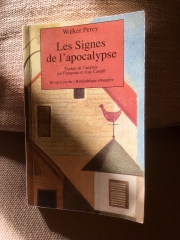

Photographie (détail) de Juan Asensio.

L'Amour parmi les ruines.

L'Amour parmi les ruines. Lancelot.

Lancelot. Acheter Les signes de l'Apocalypse sur Amazon.

Acheter Les signes de l'Apocalypse sur Amazon.Tous les romans de Walker Percy traduisent une forte inquiétude existentielle qui ne saurait, chez cet écrivain littéralement hanté par la certitude concomitante de la corruption du monde contemporain et de l'imminence de la fin, être séparée d'une quête religieuse. Dans Les signes de l'Apocalypse (1), traduction qui est évidemment une belle infidèle, bien qu'assez juste notons-le puisqu'il s'agit en fait du rappel du grand poème de William Butler Yeats intitulé The Second Coming, l'écrivain hanté par l'imminence de la fin, comme Pierre-Yves Pétillon l'a noté avec justesse dans sa monumentale Histoire de la littérature américaine, cherche une fois encore à tenter de figurer sa plus constante obsession : «que se passe-t-il quand tout est fini ? lorsqu'on est venu trop tard dans un monde trop vieux et saturé de récits et légendes; que votre histoire a déjà été racontée» ? Le reste de la belle note que cet universitaire point dénué de style il faut le souligner tant c'est rare a consacrée au romancier nord-américain lecteur de Gabriel Marcel, de Pascal et de Sören Kierkegaard est tout aussi juste, puisqu'elle prétend que «le thème sur lequel il ne cesse de revenir, c'est l'amnésie du péché originel» car, au «nom du bonheur que la philosophie des Lumières promet au genre humain, on veut oublier que l'homme est un animal «tragique» qui n'est pas chez lui sur la terre» (2). C'est encore trop ramasser une pensée, la rendre en fin de compte accessible en quelques paragraphes car, dans ce roman, celle-ci prend forme de façon beaucoup moins didactique. C'est cependant assurément nous indiquer quelle sorte de tension eschatologique innerve ce roman de la fin ou plutôt, de la situation qui précède la fin, toute fin possible puisque, par définition, la dernière heure du monde n'est connue de personne, pas même du Fils, en tout cas absolument pas de nos pauvres héros tout conscients de leurs tares et imperfections, qui attendent et n'en finissent pas d'attendre, qui ne font à vrai dire que cela, tout en essayant de trouver une solution pratique à leurs déboires.

L'amnésie du péché originel est signifiée dans le roman de Walker Percy de façon paradoxale, puisque les deux personnages principaux, une femme et un homme qui bien évidemment finiront par se rencontrer et même s'aimer, sont victimes de dysfonctionnements physiologiques et cognitifs assez graves : la jeune femme, Allison, s'est échappée d'un hôpital psychiatrique alors que celui qui deviendra son amant, Will Barrett, souffre d'un syndrome de Hausman (un temps confondu avec une banale épilepsie, cf. p. 387) que notre romancier se plaît à corréler avec des crises de mysticisme (cf. p. 456). Nul besoin de lire ou relire Michel de Certeau pour nous assurer que tout cheminement mystique ne peut qu'être précédé, suivi et traduit par des manifestations corporelles qui seront autant de signes interprétables de la présence de Dieu ou, bien sûr, dans le cas des mystiques inversés que sont les possédés, du démon. C'est que, dans un monde qui ne tourne plus vraiment rond et qui prend même très franchement la tangente, il est difficile de démêler la santé de la maladie, les signes censés annoncer le retour du Christ des symptômes de la plus évidente folie, de simples mouvements de population ayant lieu dans Linwood, la «ville la plus chrétienne de Caroline du Nord» qui est lui-même «l’État le plus chrétien du Sud» qui est «la partie la plus chrétienne de ce pays» (p. 22) très chrétien que sont les États-Unis, avec le retour des Juifs (3) en Israël qui doit lui aussi préfigurer la Seconde Venue puisque, nous dit l'auteur, quand «tous les Juifs s'en vont, les Gentils se mettent à agir comme les Jutes, les Celtes, les Angles, et les Saxons à la nuque rouge qu'ils sont. Des fous ! Ils retournent dans les bois» (p. 29). En somme, la présence des Juifs est gage d'humanité; leur absence, au contraire, involontaire ou bien provoquée, de bestialité.

Et si décidément tous les signes sont trompeurs dans «l'époque affolée et burlesque que nous vivons» (p. 29), il va alors falloir forcer Dieu à Se montrer, estime Will Barrett qui témoigne d'une logique aussi désespérée qu'implacable et qui ainsi rejoue ainsi le risque du pari pascalien : après avoir séjourné plusieurs jours dans une grotte, il finira, bien mal en point, par revenir à la surface de ce monde qui ne décide pas à se dissiper comme un mauvais rêve, mais il trouvera l'un des signes les plus incontestables, apparemment, de l'existence de Dieu, une femme qu'il aimera.

Elle sera pour le coup un signe indubitable, cette femme plus qu'étrange, alors que tous les autres signes non seulement se révéleront trompeurs mais, systématiquement, déjoueront une attente toute pressée de décacheter le septième sceau, et cela non sans une salutaire ironie qui empêche ce roman de sombrer dans une grandiloquence millénariste qui annihilerait sa justesse. Le roman de Walker Percy joue dès lors sans cesse de cette ambiguïté, de cette attente constamment déjouée d'une Apocalypse qui jamais n'arrive, par le biais d'un double mouvement d'attente («Tout ce qu'il voyait devenait le signe d'autre chose», p. 70) et de déception («Toujours accroupi, il essayait de forcer son corps à se souvenir de ce qui s'était passé. Soudain, il lui vint à l'esprit que rien d'autre ne lui était jamais arrivé», p. 71).

Dans ce roman qui sans cesse figure des signes (comme tel rapace rappelant celui de Yeats, cf. p. 94, ou encore tel «peuplier blond isolé qui prenait le soleil comme une nymphe aux cheveux d'or sortant d'une forêt sombre», p. 380) frémissant de nous livrer leur secret, rien ne se produit et les questions qui demeurent sans réponse sont légion comme : «Quelque chose s'était-il produit ? Quelque chose était-il sur le point de se produire ?» (p. 90). C'est la question perpétuelle que pose Walker Percy, alors que telle scène apocalyptique toute frémissante de révélations n'aboutit à rien (cf. p. 355), peut-être en raison même de la «nature de notre temps» : une «sorte de calme avant-dernier, une banalité menaçante de milieu d'après-midi, oui, une menace latente et une attente dont nous reconnaissons l'existence seulement après que le coup de feu est tiré ?» (p. 25). Mais rien ne vient, surtout pas une réponse rassurante à cette question, et à toutes les autres d'ailleurs, peut-être parce que les «vies sont des lignes de force qui courent en général de façon parallèle et ne se rencontrent jamais» (p. 90).

Mais comment dire l'Apocalypse, dans un monde cassé, avec des personnages qui, tels la jeune femme, ne cessent d'éprouver des difficultés à s'exprimer, nommer correctement («De nouveau, le sens des mots s'enfuit», p. 159, voilà une plainte constante dans ce roman !), ne savent quel mal les taraude depuis qu'ils ont l'âge de réfléchir, tirent les conséquences qu'ils peuvent tirer de la situation assez calamiteuse dans laquelle ils se trouvent, par exemple qu'il faut s'évader d'un hôpital psychiatrique, qu'il faut aller dans une grotte questionner (4) les ténèbres, qu'il faut fonder une de ces communautés religieuses, si proches des sectes, qui pullulent sur le sol de l'immense continent nord-américain ou bien, comme le père du personnage principal (et comme celui du romancier), qu'il faut se suicider et, par la même occasion, pourquoi aussi ne pas sacrifier son enfant, comme Abraham voulut le faire avant que son bras ne soit retenu, ce qui serait, peut-être, une façon, la toute dernière, en emportant dans la tombe le secret redoutable, de forcer Dieu à Se manifester ou bien à déclarer forfait ?

Les personnages de Walker Percy tombent, n'en finissent pas de tomber, d'être aspirés, alors qu'ils ne cherchent, comme Carlo Michelstaedter, que la vraie vie, la pesanteur : «Et que ne découvrirais-je pas ? Pourquoi tout est dans un tel état et pourquoi un homme est tellement aspiré en lui-même qu'il lui faut un coup de revolver pour l'arracher à l'aspiration...» (p. 23) et, deux pages plus loin : «Comment la grande aspiration de soi peut-elle espérer jamais être un chat dodu somnolant au soleil ?», situation confortable qui est, finalement, outre le fait de pouvoir disposer d'un «esprit redressé» (p. 43), ou de parvenir à réaliser un bon parcours sur un terrain de golf assimilé à toute une vie semée d'embûches spirituelles (cf. p. 63), l'aspiration dernière la plus délicieuse de tout honnête homme.

Si les hommes tombent, comme le personnage principal qui, en raison de son mal, ne cesse de chuter en ne se souvenant plus de ce qu'il a dit ou fait, il faut bien les relever ou les aider à être relevés, une tâche dans laquelle Allison excellera, elle qui est plusieurs fois décrite, assez étrangement du reste, comme une personne passée maître dans l'art de soulever tous les types de poids (cf. pp. 323, 328) et d'abord ceux que portent sur leurs épaules, en eux, les hommes fourbus.

S'ils tombent, c'est que Dieu n'est d'aucun secours et qu'il faut, à tout le moins, Le forcer à révéler sa faiblesse, comme le conçoit Will Barrett qui veut que la réponse ne vienne pas de lui ou d'une autre personne, mais, très explicitement, de Dieu (cf. p. 181).

S'ils tombent, c'est bel et bien parce que les hommes ont éprouvé, accepté et même encouragé la pire des disgrâces, à savoir le fait de perdre «son héritage spirituel». Mais quel héritage se demande l'écrivain, celui, après tout aisément critiquable, d'un de ces sudistes qui ne s'est jamais remis de tout ce qu'il a perdu, «Celui d'un incroyant de bonne famille sudiste, qui a lu Dante six fois pour la structure et qui peut dessiner les cercles de l'enfer, les plates-formes du purgatoire et la rose du paradis ?» (p. 201), autrement dit l'héritage d'un homme pratiquant un savoir, fût-il érudit, qui est totalement séparé de la vraie vie qu'il importe de chercher sans relâche dans cette «ère de folie, où n'importe qui croit en n'importe quoi» (p. 209), dans une époque «où non seulement l'amour a déserté le monde, mais aussi la haine» (p. 234), dans un monde qui crève de ne jamais trouver l'axe autour duquel tourner, le point d'appui permettant de soulever les charges les plus lourdes, la véritable parole qui lèverait les masses ? : «Vous m'avez dit un jour que, de notre temps, personne ne sait rien avec suffisamment de certitude pour pouvoir affirmer quoi que ce soit à qui que ce soit, et que si jamais survenait un homme doté d'une connaissance réelle et capable de parler avec autorité», alors «des millions de personnes le suivraient» (p. 241), le dictateur, le fou sanglant et même l'Antichrist pouvant bien sûr contrefaire les paroles du Christ, lever des foules anémiées qui accepteront d'être conduites à l'abattoir, pourvu qu'on veuille bien leur donner l'illusion du bonheur, cette place au soleil où, comme un chat alangui, faire un long somme réparateur.

Si les hommes tombent, errent, n'ont plus de raison d'agir, se suicident ou se laissent mourir dans une grotte pour hâter la venue du Christ, c'est parce que leur vie n'a plus aucun sens, qu'ils s'installent même dans leur vie «qui sont des morts vivantes» aussi «docilement que des moutons conduits à l'abattoir» (p. 348) nous l'avons dit, et qu'ils désespèrent pourtant de parvenir à découvrir «tout un monde qui s'exprimait, parlait et écoutait, partout et en tout temps, mais auquel personne (du moins lui-même) ne faisait attention» (p. 417), le monde de la réelle présence et de la vraie vie, le monde qui ne sera plus signe de telle ou telle réalité invisible, y compris même de la venue, «en ce moment même» (p. 459), du Christ, mais le monde pleinement incarné, vérité et non plus image déformée d'un ailleurs impossible à atteindre, amour consacré par la certitude d'une présence qui ne vous laissera pas tomber, à tous les sens de cette belle expression dont nous ne goûtons plus la justesse morale.

Demeure aussi, tout de même, la possibilité de se révolter, à tout le moins la capacité de se défaire de ses vieilles habitudes, de larguer les amarres, puisque la certitude que l'homme n'est pas seul et qu'il peut s'élancer vers Dieu comme sur l'océan, l'un et l'autre, Dieu et l'océan, donnant aux hommes le désir de les chercher, n'est pas encore complètement éteinte : «Sans avoir jamais vu l'océan auparavant, on le reconnaît : une sensation d'ouverture en face de soi, l'impression de laisser derrière soi la ville et la campagne avec tout leur vieux bric-à-brac et leur médiocrité, un goût nouveau dans l'air, la terre qui devient plus sablonneuse, même les cabanes et les herbes folles ont une allure différente, et puis autre chose encore, une certaine qualité du bruit, un murmure pénultième qui marque le commencement de la fin de la terre, la limite du rugissement primordial, et le départ de la mer infinie» (p. 332). C'est finalement le sens du dernier cri de Will Barrett qui songe à Allison : «Qu'est-ce que je veux d'elle ? se demanda-t-il. Et de lui ? Qu'est-ce que je veux et qu'il faut que j'obtienne ? Est-elle un don, et donc le signe de l'existence d'un donneur ? Est-il possible que le Seigneur soit ici, travesti derrière cette simple et sotte sainte-face ? Suis-je fou de vouloir les deux elle et Lui ? Non, je ne les veux pas, il faut que je les aie. Et je les aurai» (p. 460).

Il ne les aura pas bien sûr, c'est une quasi-certitude, mais Walker Percy, lui, aura en tout cas eu le courage de nous montrer, dans ce roman comme dans ses autres textes, quel était le sens de l'effort que nous devions mener, et aussi nous indiquer la direction.

Notes

(1) Walker Percy, Les signes de l'Apocalypse (traduction de Françoise et Guy Casaril, Payot & Rivages, coll. Rivages poche / Bibliothèque étrangère, 1995).

(2) Pierre-Yves Pétillon, Histoire de la littérature américaine. 1939-1989 (Fayard, 2003), respectivement pp. 265 et 267.

(3) Nous apprenons aussi que, pour plusieurs personnages comme la femme morte de Will Barrett, «l'histoire étrange des Juifs» était «un signe de l'existence de Dieu» (p. 178). Ailleurs, nous lisons que, pendant un certain temps, Will Burnett a cru «que les Juifs étaient un signe, un indice pour le mystère, une herbe brisée révélatrice, un tronc marqué au feu dans une jungle chaotique, et dénuée de sens en dehors de cela». Cependant, il lui semble désormais que, tout compte fait, «les Juifs n'ont peut-être pas quitté la Caroline du Nord, et qu'ils y passent des vidéo-cassettes pornos, construisent des duplex et des villas dans la montagne, admirent les feuilles rousses et, d'une manière générale, se comportent comme tous les autres», ce qui ne peut signifier, hélas, qu'une seule chose : «Le dernier signe fait faux-bond» (p. 248).

(4) Comme l'explique par lettre à un de ses amis le personnage principal : «Mon expérience est simplement ceci : j'irai dans un endroit désert et j'attendrai que Dieu fasse un signe. Si aucun signe ne survient, je mourrai. Mais les gens sauront pourquoi je suis mort : parce qu'il n'y a pas eu de signe. La cause de ma mort sera soit la non-existence de Dieu, soit son refus de se manifester, ce qui revient au même en ce qui nous concerne» (p. 251). «Folie ! Folie ! Folie !», commente ironiquement Walker Percy, ajoutant : «Mais telle était la nature de l'illusion particulière de Will Barrett lorsqu'il quitta sa demeure confortable dans les belles montagnes de Caroline pour se lancer dans l'aventure la plus étrange de sa vie : descendre dans la grotte de la Gorge perdue à la recherche de la preuve de l'existence de Dieu et d'un signe de l'Apocalypse, comme n'importe quel prédicateur véreux de Californie» (p. 257).

Imprimer

Imprimer