« Le ténia : à propos d'Humaine comédie de Richard Millet | Page d'accueil | Le voyage infini vers la mer Blanche de Malcolm Lowry »

19/03/2021

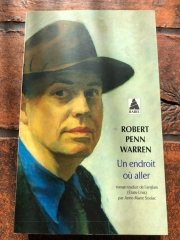

L’Amérique en guerre (21) : Un endroit où aller de Robert Penn Warren, par Gregory Mion

Crédits photographiques : Clive Mason (Getty Images).

Robert Penn Warren dans la Zone.

Robert Penn Warren dans la Zone. L'Amérique en guerre.

L'Amérique en guerre. Sur Un endroit où aller.

Sur Un endroit où aller.«Pour sa simplicité

Mourir – était un Sort léger –

Si vit le Devoir – comblé

De n’être que Confédéré.»

Emily Dickinson, Quatrain.

«Il y eut un temps de paix,

Un temps de calme, là où poussent les roses,

Les jacinthes, toutes en rangs égaux,

Un temps de silence parmi les arbres.»

William Faulkner, Le Faune de marbre.

L’exorcisme du Sud ou la désertion partielle du champ de bataille de l’enfance

Robert Penn Warren est au sommet de son art lorsqu’il publie en 1977 ce qui devait être son dernier roman, Un endroit où aller (1), sans conteste le chef-d’œuvre qui ne pouvait être suivi d’aucun autre livre et où convergent toutes les préoccupations d’une vie. L’écriture en première personne, d’ailleurs, trahit une certaine impulsion autobiographique et les détectives de la réalité ne manqueront pas d’établir des recoupements divers entre l’itinéraire de Penn Warren et celui de son personnage Jediah Tewksbury, hot shot de l’Université américaine qui raconte les hauts faits et les éboulements d’une existence marquée par les spectres du Sud, les commotions de la guerre, les puissances fragiles de l’amour et les infatuations de l’imperium intellectus. Tour à tour prisonnier de l’idéal ou du réel selon des intensités variables, Jediah Tewksbury, auto-renommé Jed par esprit de familiarité autant que par volonté de se détacher d’une encombrante filiation, cherche un endroit où aller après avoir passé une enfance écrasante dans le comté de Claxford, Alabama, au sein d’un «bungalow de pacotille» (p. 42) érigé sur Jonquil Street, à Dugton, sur les plates-bandes d’un «quartier sans ségrégation raciale» (p. 40). Il y emménage avec sa mère Elvira, jeune veuve de Buck Tewksbury, alors qu’il n’a pas encore dix ans d’âge et qu’il a déjà connu l’épreuve d’un parent disparu prématurément. Au reste, avant d’aller plus loin, il est important de souligner que la toponymie de l’Alabama, ici, est sujette à une quasi constante reformulation fictive, comme Faulkner a imaginé le comté de Yoknapatawpha pour son Mississippi, de la même façon que Shelby Foote a inventé la ville de Bristol pour approfondir les dimensions méridionales du vénérable Magnolia State. Dans la droite lignée de ces écrivains majeurs, frères de plume et de mentalité, Robert Penn Warren sonde littérairement un berceau du midi américain afin d’en extraire une substance infiniment significative, sorte de miroir de l’humanité tout entière qui se détache à travers les proportions restreintes d’un territoire précisément circonscrit. Car n’en doutons pas une seconde : les péripéties formatrices de Jediah Tewksbury, au-delà de leur valeur strictement individuelle et localisée, sont une irrésistible réverbération de ce qu’il y a d’universel en l’homme, c’est-à-dire sa faillite et sa difficile perfectibilité (2).

Robert Penn Warren est au sommet de son art lorsqu’il publie en 1977 ce qui devait être son dernier roman, Un endroit où aller (1), sans conteste le chef-d’œuvre qui ne pouvait être suivi d’aucun autre livre et où convergent toutes les préoccupations d’une vie. L’écriture en première personne, d’ailleurs, trahit une certaine impulsion autobiographique et les détectives de la réalité ne manqueront pas d’établir des recoupements divers entre l’itinéraire de Penn Warren et celui de son personnage Jediah Tewksbury, hot shot de l’Université américaine qui raconte les hauts faits et les éboulements d’une existence marquée par les spectres du Sud, les commotions de la guerre, les puissances fragiles de l’amour et les infatuations de l’imperium intellectus. Tour à tour prisonnier de l’idéal ou du réel selon des intensités variables, Jediah Tewksbury, auto-renommé Jed par esprit de familiarité autant que par volonté de se détacher d’une encombrante filiation, cherche un endroit où aller après avoir passé une enfance écrasante dans le comté de Claxford, Alabama, au sein d’un «bungalow de pacotille» (p. 42) érigé sur Jonquil Street, à Dugton, sur les plates-bandes d’un «quartier sans ségrégation raciale» (p. 40). Il y emménage avec sa mère Elvira, jeune veuve de Buck Tewksbury, alors qu’il n’a pas encore dix ans d’âge et qu’il a déjà connu l’épreuve d’un parent disparu prématurément. Au reste, avant d’aller plus loin, il est important de souligner que la toponymie de l’Alabama, ici, est sujette à une quasi constante reformulation fictive, comme Faulkner a imaginé le comté de Yoknapatawpha pour son Mississippi, de la même façon que Shelby Foote a inventé la ville de Bristol pour approfondir les dimensions méridionales du vénérable Magnolia State. Dans la droite lignée de ces écrivains majeurs, frères de plume et de mentalité, Robert Penn Warren sonde littérairement un berceau du midi américain afin d’en extraire une substance infiniment significative, sorte de miroir de l’humanité tout entière qui se détache à travers les proportions restreintes d’un territoire précisément circonscrit. Car n’en doutons pas une seconde : les péripéties formatrices de Jediah Tewksbury, au-delà de leur valeur strictement individuelle et localisée, sont une irrésistible réverbération de ce qu’il y a d’universel en l’homme, c’est-à-dire sa faillite et sa difficile perfectibilité (2).Entamons alors congrument notre argumentation par le point sensible qui ouvre et qui recouvre l’ensemble de ce récit où s’esquisse, par le biais du «Je», une odyssée de l’Amérique et de la créature humaine en général. La perte brutale du paternel, de surcroît escortée par tout un tas de médisances, découpe une durable encoche dans le psychisme du petit Jediah Tewksbury. Décrit à l’instar d’un «rêveur incapable et vaniteux» (p. 41), mais nanti du contrepoids d’une «espèce de noblesse sauvage» (p. 37), Buck Tewksbury, paysan et poivrot, s’est effondré en tombant de sa carriole tandis qu’il s’apprêtait à pisser, sa verge cyclopéenne demeurée empoignée dans une consternante rigor mortis qui devait susciter quantité de gorges chaudes (cf. p. 21). Assez typique de ces mâles sudistes à la fois travailleurs et désaxés, le patriarche Tewksbury, à la faveur de ses mythiques montées de gnôle, subissait quelquefois un «élan confédéré» (p. 23) où il visualisait des charges décisives contre la vermine Yankee aux côtés de Robert Lee ou de Nathan Bedford Forrest. Cela explique éventuellement pourquoi Jed, en grandissant, s’est affirmé contre ce patrimoine sécessionniste incommodant (cf. pp. 113-4). Du reste, pour cerner un peu mieux cet universitaire très tôt affecté par les immuables relents de la guerre civile, né d’un père qui de toute évidence ne fit jamais le deuil de la fameuse défaite et originaire d’un État irradié par des principes esclavagistes, il faut tout de suite attirer l’attention sur son désir croissant d’émancipation, sur sa quête identitaire extra muros, hors d’une région saturée par l’Histoire et les fantômes du vieux divorce national. À l’inverse de tant de sudistes qui font de la guerre de Sécession le germe déterminant de leurs projets, l’héritage ultime de leurs ambitions, Jed Tewksbury, lui, s’efforcera de prendre le large aussitôt venu le temps des études supérieures en 1935. Il n’est pas fanatique de cette mythologie du Sud, de cette spatio-temporalité légendaire au cœur de laquelle la mort de son père a l’air de s’inscrire en propre (cf. pp. 27-8), comme si son boit-sans-soif de géniteur avait été emporté par un décor de cinéma, aspiré par une atmosphère théâtrale voire cabotine, en plein milieu d’une environnement sur lequel James Agee aurait pu disserter ad libitum, alignant des versets mystiques pendant que son acolyte Walker Evans aurait immortalisé la scène de son appareil photo, le tout parmi les signes avant-coureurs de la Grande Dépression, sous «le torrent du soleil doré du mois d’août parfaitement transparent» (p. 28). Ce jour-là, ce jour particulier où il a fallu aviser le cadavre du pater familias, avec, en toile de fond, l’inénarrable bourdonnement des commérages, l’enfant en a fait un motif de fuite et de purification, un tremplin vers un coveted elsewhere, en l’occurrence la silencieuse supplication d’un autre périmètre de vie, la nécessaire fomentation d’un impératif endroit où aller après de si poisseuses fixations psycho-géographiques. Et, d’ailleurs, se remémorant cette pénible journée d’affliction, Jed reconnaît qu’il a moins pleuré de chagrin qu’en raison de la répétition immanente des calamités, pressentant malgré sa juvénilité le genre de catastrophique redondance martiale qui étreint le Sud (cf. p. 31).

Tout l’enjeu consiste donc à s’extraire de Dugton, de ce trou sudiste auquel Penn Warren a donné un nom volontiers spéléologique (3), de cette «vallée d’humiliation et de vanités trompeuses qu’il [faut] franchir pour accéder à la révélation» (p. 52). S’encroûter à Dugton, ce serait creuser sa propre tombe et finir oublié dans un cimetière de réprouvés, une nécropole de confédérés, aussi est-il fondamental de transcender le sens littéral de cette sinistre Cité en proposant un sens davantage figuré, un apprentissage de l’adversité qui oblige l’adolescent Jediah Tewksbury à prendre sur lui, à pratiquer un héroïque dig deep within himself. Il découvrira les ressources de cette conjuration du lieu et de ses conditions en se passionnant pour le latin, langue morte qui paradoxalement le revivifie, langage des épopées virgiliennes et des plaidoyers cicéroniens qui lui permet de «coller [un] œil à quelque judas magique» et «d’apercevoir, de l’autre côté, une lumineuse réalité» (p. 58) par-delà les ténèbres constitutives de l’Alabama des années 1930. C’est ainsi qu’il se forge une base grammaticale solide et qu’il obtient par bonification les éléments d’un épique voyage intérieur qui le dispense d’être rongé par le dur prosaïsme des circonstances extérieures. Ce garçon né en 1917, l’année où l’Amérique a initié son entrée en guerre au sein d’une Europe aux abois, entre lui-même en guerre en choisissant de se détacher par le haut de l’un des État emblématiques de l’ancienne Sécession. Ce programme d’ascétisme intellectuel empreint d’un stoïcisme d’écolier contribue à le distinguer parmi la multitude de ses congénères. Par conséquent, lorsque les aiguilles de l’horloge lycéenne fusionnent pour sonner l’heure du bal de fin d’année, la troublante Rozelle Hardcastle l’aborde, auréolée de tout son prestige de fille populaire qui cumule les charmes du corps et de l’esprit (cf. pp. 58-80). Et quoique les racines de Rozelle soient apparentées à une ambiguïté de roture et d’aristocratie, elle n’en est pas moins, dans le regard sidéré de Jed, une sorte d’apparition muséale inaccessible, promise au garçon le plus riche de cette ville atomisée par un climat ingrat et par les reliques d’un impérissable passé. Pourtant, lors de cette inoubliable soirée festive, Jed connaîtra conjointement l’amour et la haine, d’abord la pâmoison d’un premier baiser pudique où Rozelle paraît lui insuffler une âme (cf. p. 78), puis la déception d’une probable vérité douloureuse, la prise de conscience que Rozelle, peut-être, n’a fait que l’inviter par dépit après qu’elle s’est rendu compte que son cavalier attitré irait bientôt convoler dans une université autre que la sienne (cf. pp. 80-6). Cette fille n’est-elle donc qu’une future femme intéressée ? N’est-elle qu’une opportuniste qui se rabat systématiquement sur l’homme qui se situe juste un cran au-dessous de l’homme qu’elle vient de perdre – ou sur le plus beau quand le plus fortuné s’est envolé ? L’hypothèse est d’ores et déjà posée.

À Chicago, lors de ses deuxième et troisième cycles académiques, Jed prend de la distance avec ces expériences de jadis, et cela commence par une prise de recul envers sa mère, moitié génétique de ce Sud tout à fait hanté, laquelle s’est recasée avec un supposé mou du genou afin de rattraper une décennie de famine érotique (cf. pp. 92-3). La prestance de Chicago contraste avec la trivialité de l’Alabama, et, outre la Seconde Guerre mondiale qui plonge de nouveau le Vieux Continent dans une retentissante désolation, les gens de lettres évoquent auprès de Jed les défaillances caractéristiques du Sud, la monstruosité d’un écosystème qui semble dénaturer l’ordre des lois démocratiques aussi bien que l’ordre même de la nature, à tel point que l’on pourrait se demander si le Sud, dans la bouche de ces grosses têtes à nœud papillon, n’est pas directement responsable du désastre européen. Sans la moindre réserve ou nuance de rigueur, sans l’ombre d’une proverbiale décence, sont successivement accusés «la pauvreté du Sud», le «fascisme du Sud», les «lynchages du Sud», «l’analphabétisme du Sud» et «la littérature du Sud, qui, soit dit en passant, avait la réputation d’être déplorablement réactionnaire» (pp. 46-7). L’accablement de l’identité méridionale a pour effet d’aggraver le jugement de Jed à l’encontre de son père défunt, et, à l’occasion de cocktails étudiants ou de salons petits-bourgeois, il s’enferme provisoirement dans la parodie du parfait péquenaud, répétant les pantomimes du «pittoresque sudiste» d’antan (p. 58) à dessein de s’intégrer à cette caste d’arrogants citadins. Résolument exproprié du Sud et pas totalement admis dans ce Nord venteux de l’Illinois, Jediah Tewksbury ressemble à un Ulysse sans Ithaque, dépourvu de foyer (cf. p. 94), à la merci des forces divines qui le font caramboler d’un coin à l’autre du pays, de l’austral au septentrional, lui prescrivant des guerres personnelles insidieuses en temps de guerre internationale.

Une manière d’apaisement va peu à peu s’installer grâce à la bienveillance du professeur Heinrich Stahlmann dans le sillage duquel notre héros contrarié se dresse à une remarquable hauteur morale (cf. pp. 101-128). Par les enseignements de ce savant irrigué de sang teutonique, Jed perfectionne son savoir des langues européennes, et, ce faisant, il rebâtit symboliquement au fond de lui-même ce que la guerre a ruiné sur le Vieux Continent. Nourri par la compagnie du polyglotte Stahlmann, il atteint des paroxysmes d’intelligence, mais cela n’empêche pas son mentor de lui confesser sa honte, son dégoût de ne pas être retourné en Europe pour clamer laut und deutlich, plus fort qu’Hitler et ses harangues de comédien, plus fort que les propagandes, les abominations inhérentes au nazisme et la dévastation encourue par son peuple. D’une certaine façon, le docteur Stahlmann s’en veut d’avoir préféré les abstractions encyclopédiques aux urgences concrètes de l’Histoire. Il y a définitivement quelque chose de lâche à persévérer entre les murs capitonnés d’une bibliothèque pendant qu’une éminente partie du monde s’écroule sous les assauts de l’injustice et du fanatisme. En somme, ce que veut dire le professeur de Jed, ce qu’il veut avouer à son disciple, c’est qu’il existe un Mal peut-être plus grave que le Mal de la guerre : c’est le Mal que l’on commet quand on s’abstient de faire le Bien ou quand on laisse en jachère les fulgurations de notre conscience morale. Les livres et les subtilités linguistiques ne valent rien devant l’amoncellement des cadavres, et si lui a échoué, s’il a refusé l’aventure du Bien par lâcheté ou par inclination pour le confort, s’il a renié l’action bonne en se récitant des casuistiques, il espère que Jed, à l’inverse, parviendra mieux à peser dans la balance du destin, à participer ne serait-ce que minimalement à la pressante guérison de ce monde mutilé. Or sans doute pour se rassurer, pour éviter de se couvrir de tous les reproches de la Terre, le soucieux Heinrich Stahlmann, que l’on croirait tout droit sorti d’un texte foisonnant d’Hermann Broch ou de Thomas Mann, s’en remet à «la meurtrière innocence du peuple américain» (p. 121) en s’appuyant sur une formule de Yeats qui poétisait «la meurtrière innocence de la mer» (p. 121). Ce qui est entrevu par Stahlmann, c’est, inexorablement, l’insubmersible capacité militaire des États-Unis, un présomptueux they will make it again, en d’autres termes l’anaphore stratégique de 1917 quand les soldats américains ont fièrement secondé la victoire des Alliés. Il n’est du reste pas étonnant que Stahlmann, teinté d’une banale pompe professorale et envoûté par sa paralysie de mandarin immigré, en vienne à recourir à l’espérance rhapsodique, à se gonfler d’une vision parabolique par l’intermédiaire de laquelle la soldatesque américaine, tel un océan déchaîné, vaincra le serpent nazi en s’acquittant de tous les dommages collatéraux provoqués par une aussi massive déferlante pacifique. Il anticipe au demeurant et allégoriquement la parole de ce vétéran qui a sauté en parachute lors du débarquement de Normandie : «Un entraînement intensif nous avait réduits à l’obsession et au meurtre» (p. 266).

La suite de cette étude se trouve dans L'Amérique en guerre, disponible sur le site de l'éditeur.

Imprimer

Imprimer