« Les Éblouissements de Pierre Mertens | Page d'accueil | Vues sur Baudelaire d'André Suarès »

18/07/2021

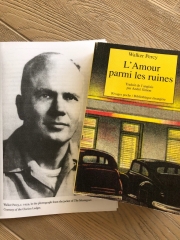

L’Amour parmi les ruines de Walker Percy, par Gregory Mion

Crédits photographiques : Ilvy Njiokiktjien (The Guardian).

Walker Percy dans la Zone.

Walker Percy dans la Zone.«On s’en fout de l’Irak. C’est l’Amérique, ici, et l’Amérique se bat contre l’Amérique.»

Paul Auster, Seul dans le noir.

«À travers la barrière, entre les vrilles des fleurs, je pouvais les voir frapper.»

William Faulkner, Le bruit et la fureur.

La situation que raconte Walker Percy dans L’Amour parmi les ruines (1) est celle d’un pays aux abois, médicalisé à outrance et orphelin d’une spiritualité qui pourrait vivifier son âme. Les États-Unis tels que les imagine l’écrivain sont devenus la terre d’élection des univers dystopiques à la suite de violentes émeutes nationales. Les valeurs hypocrites de la démocratie ont dégénéré, livrant la population à une infinité de microclimats urbains politiquement douteux, fortement instables et incapables de procurer une forme acceptable de vie heureuse, associés à des alternatives rurales non moins litigieuses. Dans les termes de Nietzsche, il faudrait dire qu’on a «[érigé] en idéal tout ce qui abaisse et détruit l’homme» (2), et, dans les termes complémentaires d’Adorno, nous devrions affirmer que cette humanité américaine a oublié les moyens d’appliquer «la doctrine de la vie juste», aboutissant fatalement à une «vie mutilée» (3). Au fond les États-Unis ne sont plus que la caricature d’un rêve qui a mal tourné, avec, comme symbole majeur de ce quotidien dorénavant cauchemardesque, la sonnerie du glas pour l’automobile qui constituait non seulement un solide poumon économique adossé à l’industrie pétrolifère, mais aussi la possibilité d’aller par monts et par vaux, de savourer l’aventure du road trip sur des routes pittoresques tout en songeant pourquoi pas à refaire sa vie dans un invraisemblable désert du Nouveau-Mexique, non loin de ces perspectives infinies qui inspirèrent les toiles de Georgia O’Keeffe. Or l’Américain banal, désormais, est condamné à une existence plus ou moins sédentaire, appesantie de nouveaux grégarismes, endeuillée de surcroît par la perte du sentiment de puissance qui caractérisait jadis cette patrie des braves, en guerre avec elle-même, désunie et névrotique, puis menacée de façon improbable – mais réelle ! – par les velléités de l’Équateur florissant, nouvelle icône d’une Amérique du Sud qui se verrait bien prendre sa revanche sur le Nord, comme s’il s’agissait d’une réécriture à grande échelle de la guerre de Sécession. Et le porte-drapeau de cette rébellion sans précédent a même un nom, Jorge Rojas, considéré à l’instar d’un George Washington illuminant tout le continent américain, trônant au sommet des montagnes équatoriennes et chef controversé de tous les maquis, voire commandant d’un sertão qui incarnerait les coulisses méridionales d’une bataille décisive contre le septentrion croulant et dont la généalogie reposerait quelque part entre le Diadorim de João Guimarães Rosa et La guerre de la fin du monde de Mario Vargas Llosa.

La situation que raconte Walker Percy dans L’Amour parmi les ruines (1) est celle d’un pays aux abois, médicalisé à outrance et orphelin d’une spiritualité qui pourrait vivifier son âme. Les États-Unis tels que les imagine l’écrivain sont devenus la terre d’élection des univers dystopiques à la suite de violentes émeutes nationales. Les valeurs hypocrites de la démocratie ont dégénéré, livrant la population à une infinité de microclimats urbains politiquement douteux, fortement instables et incapables de procurer une forme acceptable de vie heureuse, associés à des alternatives rurales non moins litigieuses. Dans les termes de Nietzsche, il faudrait dire qu’on a «[érigé] en idéal tout ce qui abaisse et détruit l’homme» (2), et, dans les termes complémentaires d’Adorno, nous devrions affirmer que cette humanité américaine a oublié les moyens d’appliquer «la doctrine de la vie juste», aboutissant fatalement à une «vie mutilée» (3). Au fond les États-Unis ne sont plus que la caricature d’un rêve qui a mal tourné, avec, comme symbole majeur de ce quotidien dorénavant cauchemardesque, la sonnerie du glas pour l’automobile qui constituait non seulement un solide poumon économique adossé à l’industrie pétrolifère, mais aussi la possibilité d’aller par monts et par vaux, de savourer l’aventure du road trip sur des routes pittoresques tout en songeant pourquoi pas à refaire sa vie dans un invraisemblable désert du Nouveau-Mexique, non loin de ces perspectives infinies qui inspirèrent les toiles de Georgia O’Keeffe. Or l’Américain banal, désormais, est condamné à une existence plus ou moins sédentaire, appesantie de nouveaux grégarismes, endeuillée de surcroît par la perte du sentiment de puissance qui caractérisait jadis cette patrie des braves, en guerre avec elle-même, désunie et névrotique, puis menacée de façon improbable – mais réelle ! – par les velléités de l’Équateur florissant, nouvelle icône d’une Amérique du Sud qui se verrait bien prendre sa revanche sur le Nord, comme s’il s’agissait d’une réécriture à grande échelle de la guerre de Sécession. Et le porte-drapeau de cette rébellion sans précédent a même un nom, Jorge Rojas, considéré à l’instar d’un George Washington illuminant tout le continent américain, trônant au sommet des montagnes équatoriennes et chef controversé de tous les maquis, voire commandant d’un sertão qui incarnerait les coulisses méridionales d’une bataille décisive contre le septentrion croulant et dont la généalogie reposerait quelque part entre le Diadorim de João Guimarães Rosa et La guerre de la fin du monde de Mario Vargas Llosa. Tel est donc à gros traits le contexte général qui justifie l’état de ruine que Walker Percy nourrit de sa créativité ironique, conscient que son pays, quoi qu’il en soit des hypothèses extravagantes de la fiction, traverse une crise préoccupante des mentalités et des comportements, pris dans l’étau d’une déchristianisation souterraine qui ne doit pas se contenter du maintien des influences religieuses en surface. Ainsi, lorsqu’il publie L’Amour parmi les ruines en 1971, le livre porte l’espoir de révéler certaines dérives sociales déjà bien visibles en leur donnant une issue franchement rédhibitoire. Du reste, en tant qu’il se regarde volontiers comme un auteur catholique, Walker Percy fait œuvre, ici, de sermon pour les impies qui ne voient pas l’impasse dans laquelle ils conduisent le fier et a priori fervent peuple de l’Amérique. C’est comme s’il dénonçait un insidieux détournement des principes de la foi : ce n’est plus en Dieu que l’on croit indubitablement, mais en quelque chose de crapuleusement matériel, en des destinées où l’âme d’un individu ne joue plus aucun rôle fondateur. Aussi l’effondrement intérieur des hommes est-il finalement plus important que l’aspect purement extérieur des décombres qui jonchent le territoire tout entier. Les vestiges tangibles des États-Unis ne sont que les signes évidents des vestiges intangibles et plus pesants qui ont élu domicile au sein des personnages que Walker Percy anime d’une plume à la fois drôle et sévère, synthétisés par le narrateur du roman, un psychiatre baptisé Thomas More et dont on devine aussitôt la décadence par rapport à son homonyme ancestral, celui-ci étant le digne penseur d’une Utopie quand celui-là n’est que la version indigne d’une Contre-Utopie, en mesure tout de même de se racheter, de travailler à se délivrer de la figure typique du médecin plus malade que ses patients et de se rétablir peut-être sur une voie plus conforme au divin.

Est-ce pour autant facile de retrouver le sacré quand on entend dire que le début de la fin a commencé à partir du moment où la messe en latin a été abandonnée ? Ce seul détail rapporté au docteur More suffit à prendre le pouls ralenti d’un Nouveau Monde qui s’est profané, déclinant peu à peu vers une anatomie chaotique, littéralement acosmique, locus terribilis inhabitable pour toute personne encore dotée de sensibilité ou d’aspirations supérieures. Le discrédit jeté sur le latin théologique traduit plus largement le malheur d’une époque où la bonne éducation a été substituée par la trivialité d’un apprentissage obstinément pratique. L’invocation approfondie du Seigneur est à ce titre obsolète et remplacée par le repli sur soi d’une matrice humaine qui se croit surhumaine, affranchie des moindres tutelles d’un quelconque Royaume, persuadée d’être souveraine ici-bas et rétive à l’idée d’une région céleste. S’estimant proche du statut de demi-dieu, l’homme américain, progressivement, a confondu le fini de sa condition avec l’infini de l’omniscience divine qu’il a déclassée. Sa vue s’est paradoxalement raccourcie au fur et à mesure qu’il a cru augmenter sa suprématie technique et politique. Il s’est alors vidé de son intériorité en accumulant autour de lui des masses d’objets, de fétiches, d’idoles dernier cri censées glorifier la marche en avant et n’étant que les stigmates d’un culte mercantile et la célébration d’un ego surdimensionné, jusqu’à la saturation et l’implosion de ce double paradigme (le commerce et le narcissisme survoltés).

Les joies obtenues par cet intermédiaire ont engendré une ambiance immonde en minimisant les conséquences désastreuses du raidissement de la souffrance commune. En effet, pour être heureux dans de telles circonstances de dissolution axiologique, il est impératif qu’une majorité soit malheureuse. De là est sûrement venu le point de compression ultime qui a provoqué les émeutes et plongé le Nouveau Monde agonisant au sein d’un Inframonde cadavérique (proprement et figurativement). Et de là cette mission que pourrait se préconiser la psychiatrie que Walker Percy esquisse par le biais de son héros tourmenté : à savoir que c’est en se rapprochant de la souffrance d’autrui qu’on redressera éventuellement la barre de ce ship of fools, car, à l’inverse, l’exploitation ou la valorisation des joies de ce monde mort ne feront qu’accroître la proportion des souffrances. Cette équation avait d’ailleurs été parfaitement comprise par Adorno, lequel, sans ambages, avait déduit qu’une civilisation réduite à être la remorque du nazisme ne pouvait qu’offrir des euphories infâmes sur le dos des infortunés ayant été broyés par cet Enfer (4). Autrement dit, selon une perspective thérapeutique, rien ne sert d’insister sur les agréments d’une vie vécue en Enfer puisque ce serait là entretenir l’illusion de la vie bonne. Ce qui est primordial, à rebours de tout ce que font les gourous du bonheur et les charlatans, c’est de remuer le malheur, de ressasser le malaise immense de ce monde, d’être pleinement lucide devant cette Histoire calamiteuse afin d’exprimer l’impossibilité d’être heureux aussi longtemps qu’un mouvement unanime n’aura pas été amorcé pour suspendre ou réfréner un tant soit peu la déferlante du Mal. Ce sont précisément les limites que ne parvient pas toujours à saisir le docteur More, du moins tant qu’il n’a pas initié pour lui-même un probant recul vis-à-vis de l’hédonisme étrange qui a succédé au krach l’american way of life de naguère : il veut d’abord créer ou récréer de la joie sans nécessairement s’interroger sur l’air vicié que les gens continuent de respirer, et, en cela, il se leurre quant à son pouvoir de guérison. C’est à l’aune de l’Amérique intégrale qu’il doit songer à agir – voire de l’univers dans sa totalité – et non en fonction du périmètre succinct des bayous de Louisiane qui rythme son existence contrariée, lui prodiguant un confort intellectuel souvent blâmable qui exacerbe ses vices. En observant le tableau des éléments américains depuis une position scientifique plus retirée, il verra mieux les tréfonds de la douleur au verso du Pelican State parfois mystificateur (relativement à ce qu’il fournit en guise de divertissements locaux). Il y viendra après moult réflexions et déboires.

Le problème central, à bien y regarder, provient de ce que les séditions récentes n’ont eu pour résultat que de commuter l’ancien pandémonium en une variante tout aussi pan-démoniaque du modèle basique. Les émeutiers n’ont pas gagné davantage de justice sociale ou de bonheur. Ils n’ont fait que conquérir une allégresse passagère en cultivant autour d’eux une somme incalculable d’injustices. Les préjugés, par exemple, se sont maintenus, et les crispations concernant les Afro-américains n’ont pas du tout été résolues. La faillite de la ségrégation a joué les passe-murailles en pénétrant par effraction dans cette inédite temporalité contestataire. Il est suggéré, à ce triste égard, que les États-Unis ont subi le châtiment de l’anarchie pour ne pas avoir su déchiffrer le labyrinthe de la cohabitation avec l’homme noir. Cela n’a cessé d’amplifier les tensions et le mépris mutuel, le tout à la faveur d’un nihilisme croissant où les hommes, non contents de se détester déjà les uns les autres, vont jusqu’à se haïr eux-mêmes en tant qu’êtres vivants, rongés par des élans thanatologiques qui font froid dans le dos. Il règne ainsi un climat brumeux de perpétuel ressentiment, de traîtrise et de violences diverses, symptomatique d’un neuvième cercle de l’Enfer dantesque où rôtissent les Judas et tous les inconcevables félons qui escortent ce légendaire ministre en félonie. En outre, ce cercle infernal pourrait être matérialisé par la petite circularité du trou golfique, par ce petit abîme d’apparence innocente et qui occupe néanmoins un rang éminent tout au long de L’amour parmi les ruines, le drame étant d’une certaine manière noué sur les fairways d’un terrain de golf cajun où se trémousse une population hétéroclite et où les Noirs, apocalyptiquement, ont su quelquefois prendre la place des Blancs comme si c’était là le summum d’une réparation des torts. Or ce terrain de golf, ces dix-huit trous supposément relaxants, sont chacun l’allégorie d’un vestibule de l’Enfer, l’orifice pervers où la menue balle blanche aristocratiquement touchée rejoint les flammes imprévisibles d’un démentiel prolétariat métaphysique. C’est au demeurant dans l’obstacle de sable (le bunker) du dix-huitième trou de ce parcours à la riche dramaturgie que le docteur More s’est adonné à la fornication, par désarroi ou par opportunisme peu importe, s’éloignant de Dieu alors qu’il eût fallu vivement s’y acheminer à la suite du décès de sa fille Samantha – emportée par un neuroblastome – ou encore au lendemain du défendable sauve-qui-peut de sa femme.

La métaphore du jeu de golf comme alliage emblématique de sexualité, d’absurdité et de folie spécifiquement américaines a également mobilisé d’autres romanciers dont l’illustre aîné sudiste William Faulkner. On se souvient du liminaire inquiétant du Bruit et la fureur, de cette vision hallucinatoire des joueurs de golf frappant l’alvéolaire balle blanche, s’acharnant à confluer en direction du drapeau qui signale ostensiblement le trou, l’étroite destination fantasmée, la percée gazonneuse farouchement convoitée, puis ôtant la bannière numérotée (de 1 à 18) en vue de féconder le trou en question du projectile spermatique, réitérant par la suite l’opération jusqu’à ce que tout le monde ait atteint le trou de clôture du parcours, ce moment extrême où chaque participant s’est soulagé de son habileté présumée. Avec Faulkner, ces golfeurs sont singulièrement avisés par Benjy Compson, un trentenaire arriéré mental dont l’irrationalité rêveuse et l’inclassable focalisation sensorielle permettent de souligner la folle rationalité d’un groupe d’hommes soucieux de maîtriser une espèce de caillou d’ivoire, objet de toutes leurs frustrations, assistés dans ce défi aberrant par des caddies qui portent leur équipement et qu’ils consultent périodiquement pour prendre conseil du meilleur coup à réaliser. L’amplitude romanesque de Faulkner est ici au service de deux choses : d’une part il s’agit de sous-entendre que la folie n’est pas forcément du côté indiqué en lettres capitales, et, d’autre part, il s’agit de créer une consonance entre le mot «caddie» et le surnom Caddy, renvoyant à la sœur déchue de Benjy. Tout cela évidemment pour conjecturer que le terrain de golf de Walker Percy s’enracine dans le terrain faulknérien et qu’il ne serait pas incongru de se représenter, par-delà les barrières qui protègent les greens de Louisiane, un descendant occulte de Benjy Compson, un cinglé eschatologique, l’œil rivé à une fente de voyeurisme et jugeant sévèrement depuis les limbes de son intelligence particulière les chorégraphies de ces joueurs fanatiques, honnête échantillon d’une Amérique persévérant dans ses aliénations. Quant aux écrivains qui pourraient s’inviter en post-scriptum de ces questionnements golfiques, citons Francis Scott Fitzgerald et son personnage de Jordan Baker dans Gatsby le Magnifique, golfeuse professionnelle qui s’est arrangée avec les règles du jeu comme elle s’arrange avec les conventions sociales, de même que Don DeLillo qui a crûment assujetti le golf à un «rond anal de scrupuleuse attention et de dérisoires déceptions» (5), non sans adjoindre à sa critique un mirage cinématographique où des terroristes investissent un parcours guindé et liquident sauvagement les joueurs – c’est-à-dire les privilégiés qui s’autorisent des coquetteries sportives pendant que le reste de l’humanité s’écroule financièrement. N’est-ce pas là une façon de mettre en scène ce que Walker Percy insinue avec les Noirs qui se sont emparés du secteur de la frivolité golfique, à ceci près que ces insurgés de couleur n’ont pas l’intention de rompre la chaîne des privilèges ?

Pour toutes ces raisons le golf tel qu’il se manifeste dans L’Amour parmi les ruines incarne une dissimulation de la souffrance. Il est par bien des aspects un pourvoyeur de joies mauvaises et un adjuvant du capitalisme survivant. Ce sport transpire l’excès de sens au milieu d’un monde insensé, une sorte d’outrecuidance, un genre d’aveuglement huppé qui se déclare par un faisceau de vertus cabotines en temps de détresse. Il détourne l’attention des joueurs du véritable anéantissement de tout un peuple désormais prisonnier de troubles gastriques, de bipolarité, de désordres amoureux où alternent puissance et impuissance, virilité abusive et frigidité désespérante. Conformément à la terminologie sanitaire du narrateur, l’Américain archétypal, à présent, serait sous l’emprise d’une «nouvelle peste» consistant en un bizarre «hermaphrodisme spirituel», ou, dit autrement, un «angélisme-bestialisme chronique» reconnu sous l’appellation de syndrome de More. Afin d’essayer de remédier à cela, l’ambition de notre psychiatre lentement repenti a pour objectif de «sonder l’abcès profond de l’âme occidentale» contrainte à un exil du corps (suscitant l’animalisation la plus affreuse) ou à un principe minimal d’animation (suscitant une perméabilité maximale aux idéologies). Et précisons qu’à la racine de cette maltraitance de l’âme se situerait le cartésianisme qui «arracha le corps à l’esprit pour faire de l’âme même un fantôme condamné à hanter sa propre demeure». Il faudrait donc réussir à sauver l’âme de son discutable primat cartésien tout en la préservant d’une accointance avec un corps qui serait exclusivement absorbé par la concupiscence. C’est pourquoi l’individu envisagé par le docteur More ne serait ni trop raisonnable, ni trop déraisonnable, car dans le premier cas il serait avalé par ses pensées et dans le second cas il serait annexé à la nature primitive. La relation entre les deux pôles que sont l’âme et le corps exige une harmonisation patente qui ne peut semble-t-il advenir que par l’intermédiaire d’une urgente reprise en main de la vie spirituelle. Mais il n’est pas non plus incohérent d’admettre qu’une rigoureuse discipline du corps pourrait se montrer tout aussi efficace pour encourager l’âme à se régénérer, d’où le lien que le docteur More établit entre trois activités, trois pratiques qui feront que l’homme redeviendra un homme unifié : le travail (le corps positivement accaparé), la patience (le caractère modéré) et la contemplation (la spiritualité rapatriée) – ce qui laisse supposer que la société d’après les émeutes, jusqu’ici, n’était qu’une oisiveté destructrice, une impatience collective et une ruée vers les «finalités utilitaires» (6), entraînant une déperdition de l’imagination, un état de conflit permanent et une déshumanisation accélérée.

Pour en arriver à ce projet de guérison potentielle, qui, en définitive, n’est pas vraiment autre chose qu’une réconciliation avec l’emploi du temps des pionniers de l’Amérique, le Thomas More de Walker Percy a dû se guérir lui-même de ses tendances excessives, supprimant toute consommation d’alcool et révisant drastiquement son goût immodéré de la luxure. Ce n’est qu’à la suite d’une confession en bonne et due forme qu’il formule le souhait d’aimer enfin Dieu davantage que son Moi. Cette sobriété tant attendue devrait ainsi l’aider à mieux faire usage de son invention et de ses avancées théoriques substantielles, lui évitant d’être un Frankenstein ou un Docteur Mabuse, voire l’émancipant de ces deux tempéraments qu’il a frôlés durant cinq années d’une errance innommable. Remarié à une femme se prénommant Ellen et de nouveau père, monogame et charitable, le docteur More est un homme finalement prêt à «agir sur les tensions immesurables et intangibles qui fissurent l’édifice national» avec son fameux lapsomètre, un appareil de calcul des fréquences psychiques, une machine à apprécier les degrés de la mélancolie et les déséquilibres neuronaux.

L’impression que nous avons par ailleurs, c’est que More, une fois confessé et malgré ses découvertes virtuellement curatives, ne se berce plus d’illusions sur l’irréductible calvaire de vivre en un siècle effondré. Ses progrès médicotechniques, de toute évidence, ont acquis l’entière conscience du Mal inhérent à la civilisation occidentale et n’ont plus vocation en ce sens à prodiguer ou à stimuler des jubilations égoïstes. L’enjeu est à vrai dire moins scientifique que philosophique maintenant : le lapsomètre, en tant que «premier compas de l’âme», offre une évaluation des opérateurs ontologiques d’un individu, examinant l’être même d’un homme ou d’une femme (pour peu qu’il y ait encore de l’être à une époque asphyxiée par l’étant, en l’occurrence pour peu qu’il y ait de l’illimité à l’âge glaçant de la limite). Tout l’intérêt de cette démarche est de prendre acte du lapsus et même du collapsus de ces «temps troublés» qui dépassent considérablement les frontières de la Louisiane. Muni du lapsomètre qui eût pu s’appeler aussi collapsomètre, le docteur More veut alors estimer le degré de la Chute, l’intensité de notre ère post-lapsaire, le barème de destruction qui a subjugué la plupart de nos semblables. De surcroît la tâche n’est pas aisée, ou plutôt les retombées de l’expérience risquent de s’avérer catastrophiques, notamment à cause de la persévérance des fantômes d’un certain passé idolâtré, à cause de la capacité de survivance de ce qui était le plus régressif pour le parc humain américanisé. Le diable gît dans les détails et il n’aura échappé à personne que le nom de Huey Long revient plusieurs fois sous les confidences graduellement repentantes de More. Ce spectre de Louisiane qui fascina Robert Penn Warren (7) doit être pris à l’instar d’une hantise pérenne, d’un idéal monstrueux né du ventre dérangé de l’Occident, bactérie coriace qui pourrait bien rendre caduque toute espèce de prétention à vouloir chercher de l’être dans l’âme de celles et ceux qui sont devenus irréversiblement influençables aux plus dangereux chants des sirènes.

Notes

(1) Éditions Rivages (coll. Bibliothèque étrangère, 1993). Traduction d’André Simon.

(2) Nietzsche, La volonté de puissance.

(3) Adorno, Minima moralia.

(4) Adorno, ibid.

(5) Don DeLillo, Joueurs.

(6) Adorno, op. cit.

(7) Cf. Robert Penn Warren, Tous les hommes du roi.

Imprimer

Imprimer