« Le Fils de Frankenstein de Rowland V. Lee, par Francis Moury | Page d'accueil | Le Spectre de Frankenstein d’Erle C. Kenton, par Francis Moury »

12/10/2021

Le Roman d'Oxford de Javier Marías

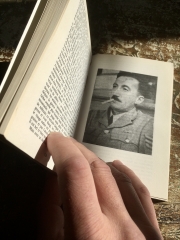

Photographie (détail) de Juan Asensio.

Arthur Machen dans la Zone.

Arthur Machen dans la Zone.Publié dans sa langue d'origine en 1989, Todas las almas, littéralement, Toutes les âmes a été traduit en français sous le titre aussi infidèle qu'idiot qu'est Le Roman d'Oxford (1) car, même si ce texte merveilleusement subtil évoque, avec un humour cruel et jubilatoire, le séjour d'un professeur d'espagnol dans la ville du même nom, sans oublier d'y faire figurer quelques excentriques Anglais (il s'agit évidemment d'une épithète de nature), le véritable motif dans le tapis du livre est un secret qui, comme tous les secrets, tient moins son être paradoxal d'exister que d'être conté, révélé et, alors, de n'en être plus un de secret, bien sûr ! : «Quoi qu'il en soit, aucun secret ne peut ni ne doit être gardé à jamais envers quiconque, et il doit absolument trouver ne serait-ce qu'un destinataire une fois dans la vie, une fois dans sa vie de secret» (p. 163), et c'est, selon l'écrivain, pour obéir à cette impérieuse nécessité que les personnes (donc les personnages) existent et, même, «réapparaissent» (p. 164) même s'il nous avertit, dès la première page de son roman, que «celui qui raconte ici ce qu'il a vu et vécu n'est plus celui qui l'a vu et vécu, ni même son prolongement, son ombre, son héritier ou son usurpateur» (p. 9). C'est donc un autre, ayant subi ce qu'il appelle une perturbation puis la racontant, et dans l'acte même de raconter retrouvant la trame de sa propre identité, point si labile que cela, comme si cette reconquête n'avait finalement eu pour but véritable que celui d'offrir un écrin au secret qu'il importe d'entourer, de servir puis de révéler, révélation qui ne pourra pas manquer de vous transformer en profondeur, jusqu'à n'être plus celui que vous avez été ou prétendu être.

Je ne dirai évidemment rien de ce secret que la maîtresse du narrateur, qui d'ailleurs est sur le point de congédier celui qui est, au moment de leur dernière nuit, quasiment son ancien amant, va lui révéler, mais je puis toutefois dire qu'il a un rapport, lointain peut-être (mais aucun rapport n'est lointain dans le monde des âmes que s'efforce de peindre l'écrivain) avec Arthur Machen, que j'ai été absolument ravi, et bien sûr assez surpris, de retrouver dans un roman contemporain, évidemment pas français car la couche de crasse qui entoure les cerveaux de ce qui passe pour des écrivains, en France, est au moins aussi épaisse que la voûte plantaire d'un pithécanthrope qui par mégarde se retrouverait propulsé sur la terrasse bruyante de la célèbre brasserie Lipp.

Je ne dirai évidemment rien de ce secret que la maîtresse du narrateur, qui d'ailleurs est sur le point de congédier celui qui est, au moment de leur dernière nuit, quasiment son ancien amant, va lui révéler, mais je puis toutefois dire qu'il a un rapport, lointain peut-être (mais aucun rapport n'est lointain dans le monde des âmes que s'efforce de peindre l'écrivain) avec Arthur Machen, que j'ai été absolument ravi, et bien sûr assez surpris, de retrouver dans un roman contemporain, évidemment pas français car la couche de crasse qui entoure les cerveaux de ce qui passe pour des écrivains, en France, est au moins aussi épaisse que la voûte plantaire d'un pithécanthrope qui par mégarde se retrouverait propulsé sur la terrasse bruyante de la célèbre brasserie Lipp.

collection malsaine de livres» (p. 125). Qu'est-ce que peut être une collection malsaine ? Nous ne le saurons pas.

collection malsaine de livres» (p. 125). Qu'est-ce que peut être une collection malsaine ? Nous ne le saurons pas.Nous apprenons, toujours par le biais de la page française de ladite encyclopédie électronique, bien moins conséquente (comme c'est très souvent le cas) que l'original, l'article anglais, que : «En tant qu'exécuteur littéraire de Matthew Phipps Shiel, John Gawsworth hérite du trône de la micro-nation du Royaume de Redonda et se proclame roi Juan Ier. À sa mort en 1970, Jon Wynne-Tyson devient son exécuteur littéraire et se proclame roi Juan II. En 1997, il abdique en faveur de l'écrivain espagnol Javier Marías qui se proclame roi Xavier Ier et devient l'exécuteur de Shiel et de Gawsworth.» Nous avons évoqué dans la Zone un texte, assez étrange, de M. P. Shiel, Le Nuage pourpre, sans bien sûr nous douter à l'époque de la constellation dans laquelle, peu ou prou, il s'inscrivait et faisait luire sa propre petite lueur.

Si, parfois, «le vrai savoir est sans importance» nous assure l'auteur, et donc, si «on peut alors l'inventer» (p. 19), il nous importe finalement assez peu de démêler la part entre la réalité, telle, du moins, que nous la donnent des livres et des livres de livres, de la fiction, puisque Javier Marías nous assure que «nous nous condamnons toujours par ce que nous disons, non par ce que nous faisons» (p. 40), comme si la réalité non seulement était sujette à caution, mais était proprement labile, faillible, mais comme si, en fait, elle ne méritait d'être vécue que diffractée sans fin par les mots qui la disent, la mort apparaissant ainsi non seulement pour la disparition définitive d'une conscience, ce qui est beaucoup, mais comme l'impossibilité de poursuivre une lecture entreprise «avec une infinie curiosité», ce qui est proprement «inconcevable», tout comme l'est le fait d'imaginer que «la vie comme seul codex» puisse un jour cesser de nous proposer «d'autres livres» (p. 43) à lire, jusqu'à en oublier de vivre ou établir du curieuses relations entre des auteurs utilisant plusieurs pseudonymes (tels que «Terence Ian Fytton Armstrong et Orpheus Scrannel et John I, King of Redonda, et aussi parfois Fytton Armstrong tout court ou J. G. ou même G simplement», p. 128) ou entre des auteurs se lisant les uns les autres, s'appréciant ou au contraire se détestant cordialement mais formant quand même, là encore, une constellation dont les astres, au moment où nous croyons les voir jeter puissamment leurs flots de rayonnements dans la nuit, sont morts depuis des millions d'années.

Ces relations ne sont pas seulement curieuses mais inquiétantes, comme le montre l'art d'Arthur Machen, dont «les horreurs sont très subtiles», art qui dépend «pour une large part de l'association d'idées», «de la conjonction d'idées», «de la capacité à les réunir», comme ceci : «Vous pouvez fort bien ne jamais associer deux idées de telle façon qu'elles révèlent leur horreur, l'horreur de chacune d'elles, et ainsi ne pas vous en rendre compte de toute votre vie. Mais vous pouvez tout aussi bien vivre constamment dans l'horreur si vous avez le malheur d'associer continuellement les idées complémentaires» (p. 101), comme si l'horreur ne dépendait décidément de rien d'autre que de la capacité d'un esprit à établir des correspondances entre deux réalités, en apparence anodines si on les considère isolement, l'horreur n'étant donc produite que de leur association fantasmatique ou plutôt, cauchemardesque.

Un chien n'ayant que trois pattes en raison d'un accident ne peut, quelle que soit sa férocité, inspirer de l'horreur. En sommes-nous bien certains toutefois ? Pas davantage, me direz-vous, une jeune femme qui vend des fleurs au coin de la rue. Associer un chien dont une des pattes est réduite à un moignon et une jeune femme qui vend des fleurs, voilà qui est moins banal car, alors, il est possible de laisser filer son imagination, ce que ne peut faire, vous me l'accorderez, qu'un écrivain comme l'auteur parlant au travers de son personnage principal : «Que le chien soit avec elle serait plus litigieux. Ce serait peut-être terrifiant. Le chien est sans patte. S'il lui avait appartenu, il ne l'aurait sûrement pas perdue dans une bagarre stupide à la suite d'un match. Çà c'est un accident. Les risques du métier de chien d'un homme boiteux. Mais avec elle peut-être l'aurait-il perdue pour une autre raison. Le chien est sans patte. Pour une raison plus importante. Plus grave. Pas par accident. Il est difficile d'imaginer cette jeune fille dans une bagarre. Peut-être l'aurait-il perdue par sa faute. Peut-être, pour que ce chien ait perdu sa patte en appartenant à cette fille, aurait-il fallu qu'elle l'ampute elle-même» (p. 102, l'auteur souligne), et voilà que, subitement, alors que rien ne la convoquait, point le domaine de l'horreur.

L'horreur, finalement, est comme le secret, comme la vie elle-même, dans son opacité qui n'est ni bienveillante ni malveillante, mais qui est, tout bonnement, et dont tout grand écrivain et peut-être, plus largement, tout grand artiste a eu l'intuition, avant qu'il ne sente au-dessus de son épaule souffler le vent de l'aile de l'imbécillité ou bien qu'il ne sache plus comment dire ce qu'il a vu, l'espace de quelques dixièmes de seconde qui, comme l'aleph selon Borges, contiennent non pas des mondes mais des univers : «les choses n'existent que lorsqu'on en parle, ou, ce qui revient au même», elles «n'évoluent pas et finissent par s'estomper si on leur nie ou refuse l'existence verbale» (p. 153), comme si nous ne vivions que pour écouter des histoires, comme si vivre pour vivre n'avait aucun intérêt, en dépit même de l'appétit, pourtant insatiable, qu'évoque un des personnages au narrateur, alors qu'il mourra à la fin du roman, peut-être encore plein de volonté pour découvrir de nouvelles choses et, surtout, lire de nouveaux livres, tous ceux que l'on a pas lus, tous ceux qui nous auront fait l'affront de nous survivre, tous ceux qu'il n'aura donc pu lire : «je t'assure que même maintenant je continue à en vouloir davantage : je veux tout; et ce qui me fait me lever le matin c'est toujours l'attente de ce qui est sur le point de venir et ne s'annonce pas, c'est l'attente de l'inattendu, et je ne cesse de rêver ce qui doit venir, exactement de la même façon que quand j'avais seize ans et que j'ai quitté l'Afrique pour la première fois, et que tout était possible parce que tout est possible avec la méconnaissance» (p. 160).

Avec la connaissance, de moins en moins de choses deviennent possibles, apparemment, mais la frayeur et même l'horreur, elles, augmentent à mesure que nous sommes capables d'établir des relations entre des choses, des situations ou des êtres que rien de prime abord ne semble relier, selon l'infini pouvoir de suggestion de la littérature, notre cerveau réceptif accroissant ses connaissances, allant vers la connaissance car, si «nous nous condamnons toujours par ce que nous disons» ou bien «par ce que l'on nous dit» (p. 164), nous semblons aussi nous condamner par ce que nous lisons, comme semble le penser le narrateur, accablé par sa capacité à créer des correspondances (cf. p. 174 avec le motif, vu dans Un cœur si blanc, du traducteur du traducteur du...), appelons-les des compléments, des membres de phrases faulknériens s'insérant dans des phrases elles-mêmes (parfois) faulknériennes, les poupées dans d'autres poupées, certaines d'entre elles grimaçantes ou présentant un curieux air point tout à fait rassurant, perturbant, et cela à l'infini, cette mise en perspective perpétuelle accroissant ainsi immanquablement la possibilité de la survenue de l'horreur, le «complément terrifiant du vieillard [étant] l'enfant, le complément terrifiant de l'enfant [étant] le vieillard, celui du baiser est l'enfant et celui de l'enfant le baiser, celui du baiser le vieillard et celui du vieillard le baiser, mon baiser (ce sont trois idées, plus celle de Clare Bayes qui reste au milieu), le baiser donné par une personne interposée mais pas par un visage interposé, car c'est le même visage même si les âges diffèrent, et que diffère le sexe, incarnations ou représentations» (p. 194).

Notes

(1) Javier Marías, Le Romand d'Oxford (traduction de l'espagnol par Anne-Marie et Alain Keruzoré, Rivages, collection de littérature étrangère, 1989, puis Rivages, coll. Rivages poche. Bibliothèque étrangère, 1994).

Imprimer

Imprimer