« Le Meilleur des mondes d'Aldous Huxley | Page d'accueil | Le Pays plat (Flatland) d’Edwin A. Abbott : aux habitants de l’espace, cette œuvre est dédiée, par Oscar Dassetto »

04/03/2022

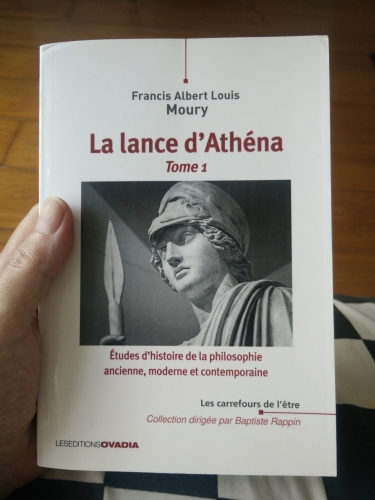

Nécessité ou contingence de l'histoire de la philosophie ? par Francis Moury

Version intégrale, revue et corrigée le 31 janvier 2022, d'un article initialement paru novembre 2021 dans la revue Krisis n°52 (spécial «Philosophie ?», pp. 9-26).

Version intégrale, revue et corrigée le 31 janvier 2022, d'un article initialement paru novembre 2021 dans la revue Krisis n°52 (spécial «Philosophie ?», pp. 9-26). «L'injustice la plus courante que l'on commet à l'égard de la pensée spéculative consiste à la rendre unilatérale, c'est-à-dire à ne relever qu'une des propositions dont elle se compose. [...] Toute philosophie est essentiellement idéalisme, ou a celui-ci comme principe; la question est seulement de savoir comment ce principe est effectivement réalisé. La philosophie est tout aussi idéaliste que la religion; la religion ne reconnaît pas non plus la finitude comme un être véritable, ultime, absolu, un être non-posé, éternel et incréé. [...] Les principes des philosophies antiques, ou même plus récentes, comme l'eau, la matière ou les atomes, sont des pensées, de l'universel, de l'idéal, et non des choses que l'on peut rencontrer immédiatement dans leur singularité sensible — même l'eau dont parle Thalès; car, bien que cette eau soit également l'eau empirique, elle constitue en fait l'en-soi ou l'essence des autres choses; celles-ci ne sont pas indépendantes et fondées en elles-mêmes, mais sont posées à partir d'un autre, l'eau, c'est-à-dire qu'elles sont idéelles.»

G.W.F. Hegel (1770-1831), La Science de la logique (1812-1816) (éditions Aubier, tome 1, traduction S. Jankélévitch, 1947-1949), pp. 83 et 158.

I — La philosophie et son passé : de la naissance de la philosophie à l'histoire de la philosophie

La philosophie de l'histoire de la philosophie constitue un fil rouge de son étude. Certains philosophes ont, en effet, consacré une partie de leur œuvre à établir, ordonner, juger cette histoire. Ce fil rouge n'est ni univoque ni unidimensionnel car il court entre des penseurs très distincts, de Aristote à G.W.F. Hegel et Auguste Comte, de Hegel à Nietzsche et Martin Heidegger. C'est ce fil rouge, instaurant une étrange dialectique entre nécessité et contingence dans l'histoire de la philosophie de l'histoire de la philosophie, que je voudrais ici mettre en lumière.

D'abord se pose le problème de l'origine de la philosophie occidentale. Il est irrésolu car les documents (notamment ceux concernant la haute antiquité) manquent par comparaison avec ceux que nous possédons sur les périodes helléniques, hellénistiques et romaines. On considère généralement, surtout depuis le dix-neuvième siècle (Friedrich Nietzsche et son ami Erwin Rohde, parmi d'autres, avaient ouvert cette voie dès les années 1870-1880) que les origines de la pensée grecque sont religieuses, mythiques, relevant de la mentalité archaïque ou primitive (1). Simplement, par commodité, on laisse la philosophie orientale (Asie occidentale en remontant au troisième millénaire avant Jésus-Christ, Égypte, Mésopotamie, Iran, Inde, Chine) et la philosophie byzantine (dont la première période est inséparable de l'histoire du christianisme) aux spécialistes, en particulier à ceux de l'histoire des religions (ce qui permet d'établir des connexions attestées : influence établie des mystères de Mithra et des religions solaires sur le néoplatonisme de Plotin qui avait, vers 244 après J.C., accompagné l'expédition de l'empereur Gordien en Perse). On fait, surtout depuis le dix-neuvième siècle, débuter cette histoire de la philosophie en Grèce au sixième siècle avant Jésus-Christ, par les cosmologues et physiologues de l'école milésienne (Thalès, Anaximandre, Anaximène).

Reste que cette chronologie axiologique, aujourd'hui établie, ne fut absolument pas celle d'une partie non-négligeable des anciens historiens : saint Augustin, La Cité de Dieu (VIII, §9) et Clément d'Alexandrie (Stromates, I, 28) considéraient que les Grecs n'avaient pas inventé la philosophie. Au contraire, leur période et la période romaine postérieure constituent, à leurs yeux, une décadence achevée par les sceptiques grecs (qui nient la possibilité d'une pensée objective) et les néoplatoniciens hellénistiques (qui ramènent la philosophie à la religion païenne) par rapport à une période plus archaïque mais plus pure illustrée par Moïse, les Égyptiens, les Babyloniens, les Chaldéens, les Indiens et, d'une manière générale, les barbares pré-helléniques, sans oublier les Germains. Son origine est, de toute manière, divine : de là, l'intérêt de saint Augustin dès sa jeunesse pour la philosophie mais aussi pour l'astrologie et la divination (saint Augustin fut un lecteur attentif du traité de Cicéron sur la divination) demeuré intact après sa conversion; de là aussi, les curieuses hypothèses mi-historiques mi-théologiques de Clément d'Alexandrie considérant que la philosophie (la science du bien par lui-même qu'il ne faut surtout pas confondre avec les arts subalternes que sont la géométrie, la musique, l'astronomie reposant sur des postulats, des approximations et des apparences) pouvait être le résultat d'un vol effectué par des anges inférieurs ou, plus prosaïquement, par un plagiat matériel du Pentateuque.

Reste que cette chronologie axiologique, aujourd'hui établie, ne fut absolument pas celle d'une partie non-négligeable des anciens historiens : saint Augustin, La Cité de Dieu (VIII, §9) et Clément d'Alexandrie (Stromates, I, 28) considéraient que les Grecs n'avaient pas inventé la philosophie. Au contraire, leur période et la période romaine postérieure constituent, à leurs yeux, une décadence achevée par les sceptiques grecs (qui nient la possibilité d'une pensée objective) et les néoplatoniciens hellénistiques (qui ramènent la philosophie à la religion païenne) par rapport à une période plus archaïque mais plus pure illustrée par Moïse, les Égyptiens, les Babyloniens, les Chaldéens, les Indiens et, d'une manière générale, les barbares pré-helléniques, sans oublier les Germains. Son origine est, de toute manière, divine : de là, l'intérêt de saint Augustin dès sa jeunesse pour la philosophie mais aussi pour l'astrologie et la divination (saint Augustin fut un lecteur attentif du traité de Cicéron sur la divination) demeuré intact après sa conversion; de là aussi, les curieuses hypothèses mi-historiques mi-théologiques de Clément d'Alexandrie considérant que la philosophie (la science du bien par lui-même qu'il ne faut surtout pas confondre avec les arts subalternes que sont la géométrie, la musique, l'astronomie reposant sur des postulats, des approximations et des apparences) pouvait être le résultat d'un vol effectué par des anges inférieurs ou, plus prosaïquement, par un plagiat matériel du Pentateuque. Cette conception de l'origine de la philosophie effectue assez régulièrement, dans l'histoire de la philosophie, un retour en force. Schopenhauer en offre, au dix-neuvième siècle, un bel exemple : «C'est du mythe de la transmigration des âmes qu'il s'agit. [...] jamais mythe ne s'est approché, jamais mythe ne s'approchera plus près de la vérité accessible à une petite élite, de la vérité philosophique, que n'a faite cette antique doctrine du plus vieux et du plus noble des peuples : antique et toujours vivante, car, si dégénérée qu'elle soit en bien des détails, elle domine toujours les croyances populaires, elle exerce toujours sur la vie une action marquée, aujourd'hui comme il y a plusieurs milliers d'années. C'est le nec plus ultra de la puissance d'expansion du mythe : déjà Pythagore et Platon l'écoutaient émerveillés, ils l'empruntaient aux Hindous, aux Égyptiens peut-être; ils le vénéraient, ils se l'appropriaient, et enfin – dans quelle mesure ? nous l'ignorons – ils y croyaient.» (2)

Schopenhauer avait été initié aux textes sacrés indiens par l'orientaliste Maier dès les années 1810 mais il retrouve à cette occasion cette vieille idée à laquelle il confère ici des accents presque gnostiques. Que la philosophie soit la fille des religions primitives ou d'une sagesse révélée à une élite restreinte a pour conséquence de la priver de son autonomie illusoire : elle ne serait, au mieux que la nouvelle expression d'un ancien savoir, au pire que la manifestation de l'oubli de ce savoir.

Ensuite, vient le problème des frontières de la philosophie avec la religion, l'art, la politique et l'histoire. On ne peut plus le poser a priori ni dogmatiquement : il ne peut être résolu qu'historiquement, donc penseur par penseur, individu par individu, nation par nation, civilisation par civilisation, soigneusement restitués dans leur temps et leur complexité. Le présocratique Héraclite, dans ses Fragments si denses, s'intéresse autant à la nature qu'à la théologie, aux sciences naturelles qu'à la morale et à la politique, et sa vision tragique de l'univers englobe tous ces domaines : il est peut-être bien l'exemple du premier philosophe authentiquement multidisciplinaire en Occident. Ses contemporains et ses prédécesseurs le furent à des degrés divers que seules la variété et la rareté des sources nous empêchent d'unifier d'une manière aussi visible : nous savons par les témoignages, les réfutations, les doxographies antiques que les Pythagoriciens étaient, par exemple, au premier chef une confrérie mystique dont le but principal était sotériologique mais qu'ils avaient aussi une ambition politique avérée et une ambition scientifique.

Plus près de nous et exemple plus familier car incarnant désormais symboliquement la figure de l'intellectuel, qui est le véritable Socrate ? Celui si souvent mis en scène par Platon dans ses dialogues de jeunesse ? Peut-être mais dans quelle mesure Socrate est-il transformé en platonicien et dans quelle mesure Platon reste-t-il fidèle à l'enseignement socratique original ? Celui dont Aristote rapporte plus tardivement certaines thèses éparses dans sa Physique, dans sa Métaphysique, dans ses Problèmes aristotéliciens ou pseudo-aristotéliciens, selon les manuscrits conservés ? Celui du dramaturge Aristophane qui, pour mieux le ridiculiser, le montre dans sa pièce de théâtre Les Nuées descendant d'une nacelle face à un disciple étonné à qui il assure d'une manière sophistique que sa proximité avec les nuages lui permet de mieux saisir la vérité et qui, à l'occasion, lui place dans la bouche une formule d'Anaxagore ? Celui du général historien mémorialiste Xénophon qui vante son courage militaire et relate sa savoureuse rencontre avec la belle courtisane Théodote dans ses Mémorables ? On en discute sans relâche depuis le dix-neuvième siècle autant sur le plan littéraire et historique (Taine considérait vers 1855 Platon autant comme un historien que comme un philosophe : cette thèse sera, cinquante plus tard, reprises par John Burnet qui en tirera les ultimes conséquences dans une célèbre hypothèse d'histoire de la philosophie) que sur le plan purement philosophique, au point qu'on oscille véritablement, concernant la figure de Socrate comme concernant sa doctrine, entre histoire et légende.

La méthode de Gustave Lanson en histoire de la littérature s'applique, certes, parfaitement à l'histoire de la philosophie dans un cas tel que celui de Socrate, application favorisée par la variété des sources et le fait qu'elles relèvent de genres et de disciplines diverses : histoire générale et genres littéraires, comédie, dialogue littéraire, dialogue philosophique. Mais elle ne lève pas une indécision fondamentale à son sujet. Socrate est un personnage connu par ce qu'en disent des témoins divers qui fragmentent son portrait à mesure qu'ils livrent leurs témoignages, le dissolvant et le recomposant en figures si variées qu'il quitte progressivement le plan de l'histoire pour glisser vers celui du mythe.

Un problème corollaire du précédent est celui de savoir s'il peut exister une philosophie nationale ? Lorsque Maurice Blondel publie, au lendemain de la Première guerre mondiale, le livre posthume de son ami défunt Victor Delbos (rassemblant certaines leçons prononcées à la Sorbonne, d'autres intégralement rédigées, d'autres enfin dont il ne restait que des notes) sur La Philosophie française (éditions Plon, 1919), on peut, dans l'introduction puis son premier chapitre, lire les lignes suivantes :

Un problème corollaire du précédent est celui de savoir s'il peut exister une philosophie nationale ? Lorsque Maurice Blondel publie, au lendemain de la Première guerre mondiale, le livre posthume de son ami défunt Victor Delbos (rassemblant certaines leçons prononcées à la Sorbonne, d'autres intégralement rédigées, d'autres enfin dont il ne restait que des notes) sur La Philosophie française (éditions Plon, 1919), on peut, dans l'introduction puis son premier chapitre, lire les lignes suivantes : «En étudiant les éléments originaux de la philosophie française, je voudrais montrer en quoi la France s'est révélée dans ses façons de penser autant que dans ses doctrines, indépendamment de l'influence anglaise ou allemande. [...] Nous sentons bien que nos armes sont engagées pour la défense non seulement de notre sol, mais encore des meilleurs fruits spirituels qu'ont fait pousser du sol français les âmes françaises.»

Victor Delbos souhaitait, durant la Première guerre mondiale, «faire l'union sacrée de nos philosophes» mais soixante-dix ans plus tard, Henri Gouhier se demande s'il ne vaudrait décidément pas mieux parler, sinon d'une philosophie d'expression française (Leibniz, Jean-Jacques Rousseau, Joseph de Maistre écrivent en français mais ne se considèrent pas français au sens où Delbos pouvait l'entendre vers 1914) au moins d'une tradition française en philosophie ?

«Problème difficile qui exclut les réponses faciles», ajoute Gouhier. Après tout, les évolutions sont proches, depuis la renaissance, entre la France, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, la Russie, la Suisse, le Danemark : mêmes oscillations entre sentiment de continuité ou volonté de rupture, même évolution sociologique entre le philosophe fonctionnaire professeur et celui en marge (volontairement ou non) de l'université, même rapport obsédant à l'histoire, aux sciences, à la politique et à la religion, même culture commune gréco-latine puis chrétienne (avec ses importantes nuances catholique, protestante ou orthodoxe) d'autre part (3).

Enfin vient le problème majeur de savoir si l'histoire de la philosophie est commandée par une loi nécessaire de développement ou si elle est contingente ? C'est sans doute lui qui permet à la philosophie de se réapproprier véritablement son histoire en la réfléchissant comme telle.

Envisagée d'abord comme une histoire des sectes païennes par certains pères de l'Église, comme une histoire des sectes philosophiques par certains sceptiques (cela dès la période hellénistique puis romaine) ou comme un musée des errements de l'esprit humain (c'était souvent la position des penseurs français du dix-huitième siècle), elle aboutit, au début du dix-neuvième siècle, au syncrétisme et à l'éclectisme d'un Victor Cousin qui tend à remplacer l'histoire de la philosophie par la classification psychologique des systèmes de philosophie. Cousin suit de près les études allemandes d'histoire de la philosophie au point que G.W.F. Hegel (avec qui Cousin correspondait en français car Hegel écrivait parfaitement notre langue) s'amusait de ses «courses philosophiques» effectuées en Allemagne. Hegel qui, durant le premier tiers du dix-neuvième siècle, élabore le système philosophique le plus ample jamais formé, comprenant en tant que section à part entière l'histoire de la philosophie elle-même la plus ample jamais rédigée par un grand philosophe dans l'histoire de l'Occident. N'anticipons pas et procédons chronologiquement : Aristote est le père authentique de l'histoire de la philosophie.

II — Aristote père contingent de l'histoire de la philosophie

Le premier historien de la philosophie en tant que tel est Aristote. Contrairement à ce qu'assurait Bernard Bourgeois en 1968, ce n'est donc pas tout à fait chez Fichte (4) que la philosophie devient pour la première fois objet de la philosophie. Elle était déjà envisagée comme discipline autonome par Platon et Aristote mais c'est le second qui en fournit la première histoire systématique (5). Si Hérodote est le père de l'histoire, alors Aristote peut être considéré comme le père de l'histoire de la philosophie et cela, à deux titres : il vise l'exhaustivité en rassemblant systématiquement ses prédécesseurs, du moins ceux qu'il juge dignes de l'être; il confère à cette histoire un sens dans la mesure où chacun d'eux aurait émis une parcelle de la vérité que lui seul, néanmoins, possède.

Ces deux exigences structurelles caractérisent ses héritiers modernes : G.W.F. Hegel et Auguste Comte sur le versant de la nécessité, Nietzsche et Heidegger sur le versant de la contingence. Hegel et Comte visent en effet, comme Aristote, l'encyclopédie totale du savoir scientifique de leur temps et, comme lui, ils écrivent une histoire de la philosophie qui couronne un édifice systématique, lui donnant un sens que sa rédaction parachève soigneusement dans le détail. Nietzsche et Heidegger n'ont pas d'ambition encyclopédique (ce qui les différencie fondamentalement de Hegel et de Comte) sauf concernant l'histoire de la philosophie qu'ils prétendent à leur tour interpréter d'une manière totale tout en acceptant (à la différence aussi de Hegel et de Comte) son aspect historique contingent. La plupart des philosophes et des historiens de la philosophie ne pourront guère que se situer dans un des deux camps : celui de la nécessité ou de la contingence de l'histoire de la philosophie. Aristote a peut-être le mérite d'avoir concilié d'avance ces deux positions : il est encyclopédiste, vise la totalité mais fait toute sa place à la contingence (l'aporie) au sein même de ses recherches systématiques.

Ces deux exigences structurelles caractérisent ses héritiers modernes : G.W.F. Hegel et Auguste Comte sur le versant de la nécessité, Nietzsche et Heidegger sur le versant de la contingence. Hegel et Comte visent en effet, comme Aristote, l'encyclopédie totale du savoir scientifique de leur temps et, comme lui, ils écrivent une histoire de la philosophie qui couronne un édifice systématique, lui donnant un sens que sa rédaction parachève soigneusement dans le détail. Nietzsche et Heidegger n'ont pas d'ambition encyclopédique (ce qui les différencie fondamentalement de Hegel et de Comte) sauf concernant l'histoire de la philosophie qu'ils prétendent à leur tour interpréter d'une manière totale tout en acceptant (à la différence aussi de Hegel et de Comte) son aspect historique contingent. La plupart des philosophes et des historiens de la philosophie ne pourront guère que se situer dans un des deux camps : celui de la nécessité ou de la contingence de l'histoire de la philosophie. Aristote a peut-être le mérite d'avoir concilié d'avance ces deux positions : il est encyclopédiste, vise la totalité mais fait toute sa place à la contingence (l'aporie) au sein même de ses recherches systématiques. Est-ce à dire que l'histoire de la philosophie fut inconnue des prédécesseurs d'Aristote ? Nullement mais ils ne lui conféraient pas un sens unifié ni ne la traitaient avec une exigence conceptuelle homogène. Au pire, on collectionnait matériellement les sentences et opinions illustres en recueils dont les matériaux sont parfois d'une remarquable richesse. Au mieux, c'est Platon qui émet des remarques d'histoire de la philosophie, éparses dans ses dialogues, mais sans en écrire une séparée ni séparable sur le plan littéraire du restant de son œuvre. Il y avait une ironie socratique que Platon et Xénophon ont rendue justement célèbre. Il y a une ironie platonicienne plus subtile que l'ironie socratique : lorsque Platon écrit un dialogue intitulé Parménide, le lecteur d'aujourd'hui croit, d'après son titre, qu'il va bénéficier des lumières historiques qu'une relative proximité chronologique entre Platon et Parménide le met en droit d'attendre. Ce n'est pourtant pas du tout le cas : il n'y a, en effet, guère de rapport historique entre les hypothèses et contre-hypothèses du dialogue platonicien intitulé Parménide et le poème original du véritable et vénérable Parménide d'Élée. Platon introduit même un décalage supplémentaire puisque Zénon d'Élée, le disciple bien réel de Parménide, est lui aussi mis en scène. Il utilise, au début du dialogue, sa véritable méthode de discussion (la réduction par l'absurde des arguments de l'adversaire) en permettant ainsi à Socrate d'introduire le problème purement platonicien du rapport entre les idées (ou formes) et les êtres particuliers sensibles. Problème soumis à plusieurs hypothèses sophistiquées par le Parménide fictif du dialogue qui prend le relais de son disciple Zénon. Pire : la sixième hypothèse énoncée (qui suppose la négation de l'un pour aboutir inévitablement à soutenir l'être du non-être) constitue, ainsi que l'a écrit en son temps Auguste Diès, la réponse du Parménide de Platon à la solennelle interdiction prononcée par le Parménide historique, à savoir le fameux : «Non ! Tu ne contraindras point les non-êtres à être».

Quant au Socrate de Platon, il est, depuis le dix-neuvième siècle, sujet à discussion historique particulièrement serrée (6). Ce jeu platonicien de miroirs est bien éloigné des exigences de l'histoire de la philosophie contemporaine mais il est aussi bien éloigné des exigences historiques ultérieures d'Aristote, disciple de l'Académie platonicienne mais qui rompt avec elle pour fonder sa propre école, le Lycée.

La sagesse (σοφία / sophia, en grec ancien) est définie par Aristote dans la Métaphysique (livre A, 1-2) comme la science recherchée des premiers principes et des premières causes. Il y a une hiérarchie des savoirs, du plus humble (la sensation) au plus noble (la sagesse) et cette hiérarchie explique pourquoi la sagesse est la science suprême. L'enquête historique le démontre : les premiers philosophes grecs ont, selon Aristote, recherché la cause matérielle ou efficiente (Métaphysique, A, 983 b 6 - 984 a 16) puis la cause motrice (A, 984 a 16 – 984 b 8) puis la cause morale (A, 984 b 8 - 985 a 10). Cette variété des causes aboutit à la recherche d'une conciliation des principes chez les pré-platoniciens (A 985 a 10 – 985 b 3) notamment chez les Atomistes (985 b 3 – 985 b 22), les Pythagoriciens (985 b 23 – 986 b 8), les Éléates parmi lesquels Parménide et Zénon (986 b 8 – 987 a 2), enfin chez Platon et certains platoniciens.

L'ensemble de cette histoire aboutit à poser la vérité de quatre – et seulement quatre – causes : cause matérielle, cause formelle, cause motrice, cause finale. Les prédécesseurs d'Aristote ont eu raison de rechercher la première cause de toutes choses mais ils ont eu tort de privilégier tel ou tel type de cause, matérielle chez les premiers physiologues et cosmologues, formelle chez les platoniciens. En somme, l'histoire de la philosophie prouve la vérité du système d'Aristote autant que le système d'Aristote est prouvé par cette histoire, en constituant la vérité totale, suprême.

Ce qui ne signifie pas qu'Aristote soit immodeste ou naïf : il y a une partie aporétique dans sa physique, dans sa métaphysique, dans sa théologie. Il y a certes quatre causes (ce nombre lui-même est contingent : le monde sublunaire est le domaine de la contingence) mais elles n'expliquent pas tout. Saint Thomas d'Aquin, une fois Aristote partiellement restitué au treizième siècle par les commentateurs et philologues arabes avec l'appui universitaire occidental de son maître Albert le Grand, tentera de réduire ces apories grâce à une lecture théologique catholique du système qui demeure certes un bel effort mais qui ne correspond pas à l'Aristote antique. Il y a certes une vérité partielle de l'aristotélisme thomiste qu'il ne faut pas négliger (autant sur le plan de l'histoire de la philosophie antique que sur celui de l'histoire de la philosophie médiévale). Elle approche de l'Aristote perdu, elle nous en rapproche mais elle ne doit pas être confondue totalement avec lui : Pierre Aubenque l'a suffisamment montré en 1962.

III — La Loi des trois états et l'histoire de la philosophie selon Auguste Comte

«C'est donc l'appréciation successive du système fondamental des opinions humaines relatives à l'ensemble des phénomènes quelconques, en un mot, l'histoire générale de la philosophie, quel que soit d'ailleurs son caractère effectif, théologique, métaphysique, ou positif, qui devra nécessairement présider à la coordination rationnelle de notre analyse historique.»

«C'est donc l'appréciation successive du système fondamental des opinions humaines relatives à l'ensemble des phénomènes quelconques, en un mot, l'histoire générale de la philosophie, quel que soit d'ailleurs son caractère effectif, théologique, métaphysique, ou positif, qui devra nécessairement présider à la coordination rationnelle de notre analyse historique.»Auguste Comte (1798-1857), Cours de philosophie positive (1830-1842), tome IV (éditions Schleicher frères, «identique à la première», 1908-1934), p. 342.

On a parfois surnommé Auguste Comte l'Aristote des temps modernes ou bien encore le Hegel français : cette première citation de Comte permet de constater qu'il y a une relative vérité dans ces analogies bien que Comte n'ait pas lu Hegel et qu'Aristote aurait probablement été surpris d'être comparé au polytechnicien fondateur français de la Religion de l'Humanité. Comte est encyclopédiste comme Aristote dont il se flatte de reprendre la méthode, historien comme Hegel au point qu'il considère l'histoire comme le clé de la compréhension du réel, à commencer par l'histoire de la philosophie sous la rubrique de laquelle il place non seulement l'histoire des grands systèmes philosophiques mais aussi celle des religions, des sciences, des mœurs, des régimes politiques qu'il considère (tout comme Hegel) comme des touts organiques et indissolubles, époques par époques.

Sa méthode se veut l'héritière de celle d'Aristote mais Comte soumet cette méthode à une Loi des trois états dont le déterminisme régule l'évolution de l'humanité : âge théologique organique, âge métaphysique critique et révolutionnaire, âge positif. Le fait que Aristote ait lui-même adopté une méthode à la fois historique (étudiant l'état historique de chaque problème et de chaque question dans l'histoire de la philosophie avant de se prononcer lui-même : elle correspond au livre A de la Métaphysique d'Aristote) et «diaporématique» (passant en revues les apories que les thèses des philosophes antérieurs soulèvent : elle correspond au livre B de la Métaphysique d'Aristote) a certainement contribué à le faire qualifier par Comte de «prince éternel des vrais philosophes». Le troisième mois du calendrier positiviste de Comte (qui divise l'année en treize mois de vingt-huit jours) est le mois d'Aristote, en tant que représentant de la philosophie ancienne. C'est d'autant plus remarquable que seul le onzième mois est également baptisé du nom d'un autre philosophe, à savoir Descartes, en tant que représentant de la philosophie moderne. Cette naïve dichotomie entre deux périodes de l'histoire de la philosophie (7) est compensée par l'instinct philosophique assez sûr de Comte : non seulement il distingue mais il oppose Platon et Aristote, assimilant l'idéalisme du premier à un théologisme, assimilant le réalisme du second à une philosophie raisonnée de l'induction et de la déduction fondamentalement scientifique, s'efforçant de combiner les lois naturelles avec l'idée d'un dieu suprême devenant moins une personne qu'une sorte de cause finale désincarnée.

Compensant la fâcheuse tendance à l'abstraction inhérente à la métaphysique, Aristote fonde, selon le Comte historien des sciences, la chimie (pluralité des éléments), la biologie (classement et description des espèces), la sociologie (partiellement car Comte le crédite de l'invention de la statique sociale, premier versant dont la dynamique sociale purement comtienne est l'indispensable versant complémentaire). Dans la bibliothèque positiviste dont le parfait catalogue est établi par Comte, Aristote reçoit le droit à un volume réunissant La Politique et l'Éthique à Nicomaque.

Il faut, pour avoir une idée de la conception comtienne de l'histoire de la philosophie, lire la section qu'il consacre à «l'élaboration grecque» dans le Système de politique positive (1851-1854), III, §4 : Comte y oppose Thalès, Pythagore et Aristote, les «vrais» philosophes car ils préparent selon lui le positivisme en s'écartant de l'âge théologique – âge néanmoins nécessaire à la marche de l'évolution de l'humanité, non moins nécessaire que le fétichisme primitif – à Socrate, Platon et aux stoïciens qui «élaborent» le monothéisme sans le renier en profondeur, qui laissent prédominer la subjectivité sur l'objectivité en philosophie morale et naturelle (8).

Comte avait déjà résumé cette opposition, fondamentale selon lui dans l'histoire de la philosophie occidentale, dès les années 1840 dans ce passage (9) du Cours de philosophie positive (1830-1842), livre VI, 58ème leçon :

«Tels sont les différents genres de considérations qui concourent à démontrer l'heureuse aptitude de la philosophie positive à établir, sans aucune inconséquence, une conciliation définitive entre les deux voies intellectuelles, jusqu'ici radicalement antipathiques, qui procèdent à l'enchaînement de nos différentes spéculations, en partant, soit du monde extérieur, soit de l'homme lui-même. En réduisant leurs prétentions opposées à ce qu'elles contiennent de légitime et de permanent, l'une dirige toujours l'essor du véritable esprit philosophique, l'autre maintient sans cesse le seul principe de liaison propre à constituer une véritable unité mentale. Par là se trouve enfin dissipé irrévocablement le grand antagonisme logique qui, depuis Aristote et Platon, domine l'ensemble de l'évolution humaine, à la fois intellectuelle et sociale, et qui, après avoir été longtemps indispensable à ce double mouvement préparatoire, devient maintenant le plus puissant obstacle à l'accomplissement décisif de sa destination finale, dont l'âge est désormais arrivé.»

Cet âge, «désormais arrivé», ne l'est pas encore tout à fait : Comte croira bon de lui adjoindre, au préalable, une doctrine de l'éducation universelle, un culte rituel de l'Humanité ou Grand être comprenant les cérémonies religieuses en hommage à ce nouveau Dieu (une passionnante religion des morts y tient une place essentielle), sans oublier une très étonnante Synthèse subjective aux aspects parfois archaïques et fétichistes, destinée à unifier encore davantage sa philosophie des sciences et sa sociologie. Ces ajouts scindent, dès la mort de Comte, le positivisme entre les partisans du Cours et ceux du Système mais d'assez nombreux disciples de Comte tiendront encore un temps reliées les deux directions (notamment, de 1874 à 1918, par le biais de la Revue Occidentale fondée par Pierre Laffitte). On s'accorde aujourd'hui (au moins depuis les travaux majeurs de Lucien Lévy-Bruhl, de Delvolvé, de Gouhier et de quelques autres sur la genèse et la structure de la philosophie d'Auguste Comte) sur sa fondamentale unité.

Une des faiblesses de Comte est qu'il ne connaît pas la philosophie moderne et contemporaine. Il écrit en 1842, dans la Préface personnelle du Cours de philosophie positive, VI (op. cit. supra, pp. XXV-XXVI) : «Je n'ai jamais lu, en aucune langue, ni Vico, ni Kant, ni Herder, ni Hegel, etc. Je ne connais leurs divers ouvrages que d'après quelques relations indirectes et certains extraits fort insuffisants. Quels que puissent être les inconvénients réels de cette négligence volontaire, je suis convaincu qu'elle a beaucoup contribué à la pureté et à l'harmonie de ma philosophie sociale.»

IV — La nécessité absolue de l'histoire de la philosophie selon G.W.F. Hegel

Cette faiblesse (volontaire et fruit d'une stricte hygiène intellectuelle destinée à préserver son inspiration créatrice nourrie, bien sûr, par une longue période de formation et de culture) de Comte n'est assurément pas celle de son contemporain Hegel. La publication enfin achevée (1971 à 1991) d'une traduction française de l'intégralité des Leçons sur l'histoire de la philosophie (1819-1831 en sept volumes couvrant les périodes grecques et romaines, médiévales, modernes jusqu'en 1830) suffirait à en convaincre (10). Ce retard à la traduction (un de plus) fut certainement préjudiciable à la bonne compréhension de l'hégélianisme en France. Il faut bien avoir conscience, en effet, que le plus ancien volume de Hegel intitulé Leçons sur l'histoire de la philosophie (éditions Gallimard, NRF, traduction J. Gibelin, 1954 repris plus tard en deux petits volumes de la collection Idées-Gallimard) n'était que la traduction de l'ample introduction à cette histoire mais pas celle de l'histoire elle-même ! Cette histoire, Hegel l'acheva pratiquement quelques mois avant sa mort, en 1831.

Cette faiblesse (volontaire et fruit d'une stricte hygiène intellectuelle destinée à préserver son inspiration créatrice nourrie, bien sûr, par une longue période de formation et de culture) de Comte n'est assurément pas celle de son contemporain Hegel. La publication enfin achevée (1971 à 1991) d'une traduction française de l'intégralité des Leçons sur l'histoire de la philosophie (1819-1831 en sept volumes couvrant les périodes grecques et romaines, médiévales, modernes jusqu'en 1830) suffirait à en convaincre (10). Ce retard à la traduction (un de plus) fut certainement préjudiciable à la bonne compréhension de l'hégélianisme en France. Il faut bien avoir conscience, en effet, que le plus ancien volume de Hegel intitulé Leçons sur l'histoire de la philosophie (éditions Gallimard, NRF, traduction J. Gibelin, 1954 repris plus tard en deux petits volumes de la collection Idées-Gallimard) n'était que la traduction de l'ample introduction à cette histoire mais pas celle de l'histoire elle-même ! Cette histoire, Hegel l'acheva pratiquement quelques mois avant sa mort, en 1831. Sa méthode d'histoire de la philosophie, tout comme celle d'Aristote et de Comte, n'exclut aucun penseur : elle les considère tous comme positivement indispensables à sa constitution. Elle s'attache à la précision philologique, à l'exactitude, au contexte historique, religieux, social, politique, à l'idée qu'une cohérence profonde s'en dégage.

Si Aristote était, selon Auguste Comte, le prince des philosophes, il faut peut-être bien alors oser nommer G.W.F. Hegel le prince de l'histoire de la philosophie. Hegel n'a jamais cessé de méditer sur le sens de l'histoire de la philosophie depuis ses années de formation. Une fois élaborée sa Science de la logique (1812-1816), l'esprit absolu couronne son édifice systématique : la philosophie, expression ultime de cet esprit absolu, est la science supérieure aux autres dans la classification de l'encyclopédie hégélienne. Elle domine l'anthropologie, la phénoménologie de l'esprit — Husserl reprend cent ans plus tard ce terme hégélien sans que le nom de Hegel soit une seule fois mentionné dans les Idées directrices pour une phénoménologie pure et une philosophie phénoménologique (1913) – la psychologie, le droit, la moralité individuelle et sociale, l'art et les religions révélées. On sait que l'Esprit subjectif apparaît dans l'histoire sous trois formes : anthropologie, phénoménologie, psychologie. L'Esprit objectif apparaît sous trois autres formes : droit, moralité et moralité sociale. L'Esprit absolu (réconciliation de l'Esprit subjectif et de l'Esprit objectif) apparaît enfin sous ses trois formes les plus élevées : l'art, la religion, la philosophie.

L'histoire de la philosophie doit refléter et comprendre à la fois les autres histoires : elle doit réconcilier au lieu d'exclure. Car chaque philosophie participe, en son lieu et en son temps, à la rationalité totale de la constitution libre de l'esprit absolu, manifestation consciente des divers aspects du réel, depuis la pensée logique (théorie de l'être, de l'essence, du concept) en passant par la philosophie de la nature (mécanique, physique, organique) jusqu'à la philosophie de l'esprit (esprit subjectif, esprit objectif, esprit absolu). Elle doit donc comprendre aussi les autres histoires : histoire générale et politique, histoire des sciences, histoire des religions, histoire de l'art que Hegel a aussi écrites et qui sont non moins indispensables pour comprendre en quoi son système est un système total et absolu, dans lequel le vrai est système, dans lequel la pensée se pense en tant que système se manifestant par auto-déploiement devenu conscient de lui-même. L'histoire de la philosophie est, aux yeux de Hegel, l'histoire de ce déploiement, l'ultime identité de l'identité et de la différence.

Si on veut saisir, pour ainsi dire in vivo, la méthode de Hegel et le sens métaphysique de cette méthode, il faut relire ce fragment de la critique de Spinoza dans la Science de la Logique : «En ce qui concerne la réfutation d'un système philosophique, il faut [...] écarter l'idée erronée selon laquelle ce système doit être présenté comme absolument faux et selon laquelle, par contre, le système vrai doit être purement et simplement opposé au faux. [...] Le spinozisme sait très bien réduire ou attirer à lui les déterminations avec lesquelles on le combat, si bien que ces déterminations réapparaissent en lui, avec seulement quelques modifications. Le nerf de la réfutation extérieure consiste à opposer opiniâtrement les prémisses de chaque système, par exemple l'autonomie de l'individu pensant et la forme de la pensée, posée comme identique à l'étendue dans la substance absolue. La réfutation véritable doit au contraire affronter directement l'adversaire, et pénétrer dans le cercle de ses forces; l'attaquer hors de ce cercle, se tenir là où il n'est pas, cela ne fait guère avancer les choses. Pour réfuter le spinozisme, on doit d'abord reconnaître que son point de vue est essentiel et nécessaire, et tenter ensuite d'élever ce point de vue à part de lui-même jusqu'au point de vue supérieur. La relation de substantialité, considérée en elle-même et pour elle-même, mène à son contraire, le concept. L'exposition de la substance, contenue dans le dernier livre, est donc l'unique et véritable réfutation du spinozisme» (11).

Les dernières lignes de ce fragment s'éclairent si on se souvient que le rapport de substantialité, dans la Science de la logique de Hegel, appartient à la théorie de l'essence, intermédiaire entre la théorie de l'être qui la précède et la théorie du concept qui lui succède. Au sein de la théorie de l'essence, trois moments distincts : l'essence (comme fondement de l'existence), le phénomène et la réalité. Au sein de cette réalité, trois autres moments non moins distincts : substantialité, causalité, action. C'est à cette classification, à ce développement dialectique que fait évidemment allusion Hegel mais l'essentiel, ici, est le mouvement critique qu'il illustre : il y a une vérité du spinozisme mais elle est unilatérale. Seul l'hégélianisme peut la situer correctement à sa place dans l'histoire du développement de l'esprit. Ce développement lui confère à la fois sa justification et sa négation, dans un même mouvement (exprimé en allemand par le terme Aufhebung). Spinoza qui était un philosophe de la nécessité, a, selon Hegel, manqué la totalité de la nécessité : il ne fut pas complet. Il lui manquait encore quelque chose pour l'être vraiment.

V — La Philosophie et son avenir : nécessité ou contingence de l'histoire de la philosophie depuis Hegel ?

La thèse systématique de Hegel sur l'histoire de la philosophie demeura pratiquement inconnue ou volontairement ignorée en France (mises à part les traductions isolées de rares textes) durant le dix-neuvième siècle. Le vingtième siècle est, en revanche, le siècle de la révélation française de Hegel mais ses leçons complètes d'histoire de la philosophie n'y sont disponibles intégralement que vers sa fin : l'élément majeur du système – celui qui le couronnait – y demeura donc encore largement inconnu.

La thèse systématique de Hegel sur l'histoire de la philosophie demeura pratiquement inconnue ou volontairement ignorée en France (mises à part les traductions isolées de rares textes) durant le dix-neuvième siècle. Le vingtième siècle est, en revanche, le siècle de la révélation française de Hegel mais ses leçons complètes d'histoire de la philosophie n'y sont disponibles intégralement que vers sa fin : l'élément majeur du système – celui qui le couronnait – y demeura donc encore largement inconnu. La dialectique qu'elle met en œuvre entre nécessité et contingence au sein de l'histoire de la philosophie est pourtant spontanément retrouvée, sur des plans et dans des contextes divers mais jamais d'une manière aussi absolue, par certains penseurs français. La position inverse, individualiste, tirant la philosophie vers l'histoire de l'art plutôt que vers l'histoire des sciences, est une autre constante qui s'exprime parallèlement avec non moins de force.

Quant au marxisme, c'est un hégélianisme de gauche tardif qui aboutit à la négation de l'hégélianisme original comme tel; son influence fut considérable au vingtième siècle en France mais il faut noter que les marxistes sont plus souvent professeurs d'histoire ou d'économie que professeurs d'histoire de la philosophie, sauf exceptions notables (Louis Althusser) : cette situation n'est pas inexplicable sur le plan du marxisme lui-même qui considère l'histoire de la philosophie comme un sous-produit de l'histoire économique, seule réellement déterminante à ses yeux.

Lorsque Condorcet écrivait en 1793 une Esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain, sa position rationaliste et scientiste n'annonce pas du tout celle d'un Marx et l'aspect visionnaire de son esquisse n'a pas le caractère absolutiste quasi-mystique de la vision grandiose d'un Hegel. Il préfigure en revanche assez bien celle de Léon Brunschvicg, Le Progrès de la conscience dans la philosophie occidentale (1927). Leur position revient, en effet, à enregistrer une sorte de dichotomie fondamentale entre des penseurs choisissant deux voies possibles : superstition ou raison des vérités prouvées (Condorcet), rationalisme physique et mathématique ou irrationalisme (Brunschvicg). Pour Condorcet comme pour Brunschvicg, les Grecs sont bien au début de l'histoire de la philosophie, non pas à cause de leur savoir mythologique (qu'il soit hérité ou non d'autres peuples) mais à cause de leur philosophie mathématique, de leur jeune science physique et géométrique.

Cette thèse est illustrée d'une manière un peu plus agressive dans le petit livre de Brunschvicg, Les Âges de l'intelligence (résumé publié en 1934 de leçons prononcées à la Sorbonne durant l'hiver 1932-1933) qui soutient sans ciller que la métaphysique d'Aristote correspond à la mentalité d'un enfant en bas âge, ce qui provoquait la sainte colère de Pierre Boutang, contempteur régulier de Léon Brunschvicg mais admirateur non moins constant d'Aristote. C'est, assurément, pousser un peu loin la métaphore classique sur l'humanité assimilable à un homme apprenant sans cesse : ici les anciens sont des enfants et nous, modernes, serions les véritables anciens. Cette métaphore est ancienne : on la trouve en 1267 chez Roger Bacon (Opus Majus, I, 6) qui l'attribue à Sénèque, en 1620-1623 chez Francis Bacon (Novum Organum I, 84 et De Augmentis Scientiarum, II, 2), chez Descartes (fragment conservé par Baillet in sa Vie de Monsieur Descartes), chez Pascal en 1651 (fragment du Traité du Vide), chez Fontenelle en 1688 (Digression sur les Anciens et les Modernes), chez Taine en 1855 (au début de son bel article sur Les Jeunes gens de Platon). La direction de pensée de cette métaphore est fondamentalement inverse de la conception platonicienne (puis gnostique) selon laquelle la science fut donnée à l'humanité historique (ou à une humanité mythique vivant durant un âge d'or mythique pré-temporel) qui, ensuite, la laisse se perdre en raison d'une décadence ou d'une chute. C'est celle dont on trouvait l'illustration dans le mythe de l'Atlantide selon Platon, Critias (121a-b).

Il est notable que Friedrich Nietzsche et Martin Heidegger aient, en somme, repris pour thèse majeure cette idée platonicienne (qui était un lieu commun antique : le devenir et le temps sont méprisable; la perfection ne peut qu'être extra ou pré-temporelle; le mythe est un discours d'une essence supérieure car il n'est pas un discours inséré dans l'histoire humaine : il la précède) en l'adaptant à l'histoire positive de la philosophie telle que la philologie scientifique la leur révèle en 1870-1930 : à la place d'une humanité mythique ou d'une élite religieuse, ce sont les Présocratiques (tout au moins certains d'entre eux) à qui une parole quasi-divine fut révélée, parole dont le sens s'est ensuite perdu durant toute la période injustement considérée comme une période de progrès (du cinquième siècle avant Jésus-Christ jusqu'au dix-neuvième siècle) alors qu'elle est, en réalité, une période de décadence.

D'une certaine manière, la position de Charles Renouvier, (Esquisse d'une classification systématique des doctrines philosophiques, 1882), est plus modérée en dépit de son aspect systématique abstrait : le choix ne pourrait s'opérer, dans l'histoire de la philosophie, qu'entre deux thèses : nécessité et déterminisme d'une part, contingence et liberté d'autre part. Les aspects historiques, artistiques, religieux ne composent qu'une sorte de toile de fond aux choix individuels libres (mais opérés entre deux positions philosophiques déterminées par la nature même de l'esprit humain) qui constituent l'originalité, en son temps et en son lieu, de chaque grand penseur.

Une position peut-être encore plus nette, à cet égard, est celle de Martial Guéroult (1891-1976) dans sa Philosophie de l'histoire de la philosophie (posthume, éditions Aubier, 1979) qui considérait que l'histoire de la philosophie offrait le spectacle de rationalités structurellement individuelles dont la structure pré-existe, en-deçà ou au-delà de l'histoire générale, rendant, au fond, presque inutile celle-ci. Guéroult fut obsédé par la concurrence que se livrent structure rationnelle et histoire à travers l'histoire de la philosophie : histoire qui ruine chaque philosophie en même temps qu'elle lui donne naissance. Son point de vue est assez proche du point de vue hégélien sur l'histoire mais... sans le système de Hegel, ce qui change évidemment tout.

Le développement de la philologie autant qu'une résurgence de l'individualisme et de l'irrationalisme (critique de Kant par Schopenhauer et Nietzsche, critique de Hegel par Kierkegaard et Nietzsche) combattent ces tendances déterministes, rationalistes et systématiques (sauf dans le cas de Hegel dont le système réconcilie le rationalisme et l'irrationalisme). Certains des plus célèbres historiens français de la Sorbonne du vingtième siècle – Émile Bréhier (1876-1952), Henri Gouhier (1898-1994), Ferdinand Alquié (1906-1985) – considèrent autant l'histoire individuelle du penseur que son système. Ils sont les héritiers spirituels de Félix Ravaisson (1813-1900), d'Émile Boutroux (1845-1921), de Victor Brochard (1848-1907), d'Octave Hamelin (1856-1907), de Victor Delbos (1862-1916), d'Albert Rivaud (1876-1956). Ils ne séparent pas subjectif et objectif d'une manière tranchée, s'attachant à préciser le degré de liberté ineffable à l'œuvre dans la construction contingente de chaque penseur : bref, ce qu'il y a d'unique en lui tout en le restituant le plus complètement possible en son temps et en son lieux.

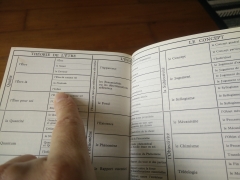

Le développement de la philologie autant qu'une résurgence de l'individualisme et de l'irrationalisme (critique de Kant par Schopenhauer et Nietzsche, critique de Hegel par Kierkegaard et Nietzsche) combattent ces tendances déterministes, rationalistes et systématiques (sauf dans le cas de Hegel dont le système réconcilie le rationalisme et l'irrationalisme). Certains des plus célèbres historiens français de la Sorbonne du vingtième siècle – Émile Bréhier (1876-1952), Henri Gouhier (1898-1994), Ferdinand Alquié (1906-1985) – considèrent autant l'histoire individuelle du penseur que son système. Ils sont les héritiers spirituels de Félix Ravaisson (1813-1900), d'Émile Boutroux (1845-1921), de Victor Brochard (1848-1907), d'Octave Hamelin (1856-1907), de Victor Delbos (1862-1916), d'Albert Rivaud (1876-1956). Ils ne séparent pas subjectif et objectif d'une manière tranchée, s'attachant à préciser le degré de liberté ineffable à l'œuvre dans la construction contingente de chaque penseur : bref, ce qu'il y a d'unique en lui tout en le restituant le plus complètement possible en son temps et en son lieux. Un signe tangible du triomphe de cette méthode est la multiplication, durant tout le vingtième siècle, des monographies philosophiques (éditions Seghers : collection «Philosophes de tous les temps», éditions PUF : collection «Philosophes» dirigée par Émile Bréhier et «Les Grands textes», éditions du Seuil : collections «Écrivains de toujours» et «Maîtres spirituels», éditions Universitaires : collection «Classiques du vingtième siècle», éditions Hatier : collection «Connaissance des lettres», sans oublier la Collection Armand Colin de philosophie dirigée par Jean Hyppolite, cette dernière consacrée à diverses sections de l'histoire de la philosophie mais étudiant aussi à l'occasion l'œuvre de certains penseurs) comprenant une biographie, une bibliographie critique, une étude de l'œuvre, parfois des extraits annotés de chaque grand philosophe. Ces monographies, souvent remarquables et au dernier état de la science de leur temps, sont des outils sophistiqués qui étaient inconnus des lecteurs des siècles antérieurs au vingtième siècles. Ils ont popularisé l'idée qu'il est impossible de penser correctement Platon ni Descartes sans connaître aussi l'art, la religion, la politique, l'histoire et la philosophie de leurs temps, sans connaître autant leur système métaphysique (ou opposé à la métaphysique, selon les cas) que leur biographie factuelle, spirituelle et philosophique. La correspondance des grands philosophes n'a, certes, pas attendu le vingtième siècle pour être publiée : lorsqu'on la jugeait digne d'intérêt philosophique, elle l'était systématiquement dans leurs œuvres complètes dès l'antiquité (lettres de Platon, lettres de Sénèque à Lucilius, etc.) et le mouvement s'est étendu à partir du dix-septième siècle (publication systématique des correspondances de Descartes, Pascal, Malebranche, Leibniz et bien d'autres). Au dix-neuvième siècle, Maine de Biran a conçu son journal intime comme un authentique instrument de méditation philosophique : il est logiquement intégré dans ses œuvres complètes. A partir de la fin du dix-neuvième siècle, les meilleurs historiens français de la philosophie adoptent la méthode adoptée par Gustave Lanson en histoire de la littérature — méthode qui ennuyait certes un peu Henri Gouhier jeune normalien mais méthode qu'il appliqua néanmoins ensuite admirablement !

Méthode qui fut évidemment considérée comme applicable par les deux parties en conflit lors de la fameuse controverse de 1931 entre Émile Bréhier et Étienne Gilson (1884-1978) sur la question historique de savoir s'il y a une philosophie chrétienne ? Elle avait été posée dans le célèbre article de Bréhier (portant ce titre en forme de question) paru dans le tome 38, n°4 d'octobre-décembre 1931 de la Revue de Métaphysique et de Morale. En 1961, Claude Tresmontant (1925-1997) prendra clairement le parti de Gilson qui répondait oui à cette question et prouvait le mouvement en marchant, par ses travaux d'histoire de la philosophie médiévale, entrepris dès 1913 contre Bréhier qui estimait que la philosophie existe certes au moyen-âge mais qu'il s'agit simplement de la prolongation et de la reprise de certaines controverses antiques grecques et romaines, simplement éclairées sous un nouvel angle et soumises à de nouvelles contraintes. Henri Gouhier y répond affirmativement, lui qui aura élaboré, à partir de 1925, une Histoire philosophique du sentiment religieux en France – titre qui faisait directement allusion au classique de Henri Brémond (1865-1933), Histoire littéraire du sentiment religieux en France (1916-1933) – et intégrant les grandes études de Gouhier aussi bien consacrées à La Pensée religieuse de Descartes qu'à La Vocation de Malebranche et aux Conversions de Maine de Biran. (12)

Méthode qui fut évidemment considérée comme applicable par les deux parties en conflit lors de la fameuse controverse de 1931 entre Émile Bréhier et Étienne Gilson (1884-1978) sur la question historique de savoir s'il y a une philosophie chrétienne ? Elle avait été posée dans le célèbre article de Bréhier (portant ce titre en forme de question) paru dans le tome 38, n°4 d'octobre-décembre 1931 de la Revue de Métaphysique et de Morale. En 1961, Claude Tresmontant (1925-1997) prendra clairement le parti de Gilson qui répondait oui à cette question et prouvait le mouvement en marchant, par ses travaux d'histoire de la philosophie médiévale, entrepris dès 1913 contre Bréhier qui estimait que la philosophie existe certes au moyen-âge mais qu'il s'agit simplement de la prolongation et de la reprise de certaines controverses antiques grecques et romaines, simplement éclairées sous un nouvel angle et soumises à de nouvelles contraintes. Henri Gouhier y répond affirmativement, lui qui aura élaboré, à partir de 1925, une Histoire philosophique du sentiment religieux en France – titre qui faisait directement allusion au classique de Henri Brémond (1865-1933), Histoire littéraire du sentiment religieux en France (1916-1933) – et intégrant les grandes études de Gouhier aussi bien consacrées à La Pensée religieuse de Descartes qu'à La Vocation de Malebranche et aux Conversions de Maine de Biran. (12) Il faut enfin mentionner ici la philosophie de l'histoire de la philosophie de Martin Heidegger (1889-1976) car, d'une certaine manière, Heidegger allie l'ambition de Hegel à la position de Nietzsche.

Heidegger prolonge Hegel par ses études et ses cours d'histoire de la philosophie que l'édition et la traduction de ses œuvres complètes nous révèlent en France, certes tardivement, dans toute leur ampleur. Heidegger, lui aussi, a voulu penser la totalité de l'histoire de la philosophie des Grecs à son temps, y compris saint Augustin, saint Thomas, Descartes, Kant, Hegel et Nietzsche. Et tout comme celle de Hegel, la sienne allie rigueur historique à un point de vue unique, méthodiquement maintenu et approfondi.

Heidegger prolonge Nietzsche en tant que critique de la métaphysique occidentale : lui aussi estime que les Présocratiques sont supérieurs à ceux qui leur ont succédé. Heidegger se considère même comme étant le marteau qu'appelait Nietzsche : il veut «détruire» (il l'écrit dès 1919-1921) la métaphysique occidentale car il considère qu'elle a perdu un rapport direct avec l'être à partir de Socrate et de Platon. La parole de l'être ayant été perdue, seule la relecture des Présocratiques grecs et de quelques grands poètes (parmi les modernes, Hölderlin au premier chef) nous y redonnera accès. Héraclite et Parménide, qu'il juge d'une valeur égale, eurent ce contact direct avec l'être que Socrate a, irrémédiablement, fait perdre ensuite à la pensée occidentale. C'est sous ce constant rapport que Heidegger critique la pensée occidentale, s'opposant notamment à son collègue Karl Jaspers, d'ailleurs bon historien de la philosophie qu'il enrichit de quelques remarquables monographies. Hegel et Nietzsche sont, aux yeux de Heidegger, les deux derniers grands représentants de la philosophie occidentale : le premier parce qu'il est son dernier grand esprit systématique, le second parce qu'il est son premier véritable grand critique, son premier véritable grand déconstructeur. Mais la «déconstruction» voulue par Heidegger est une déconstruction irrationaliste dont le soubassement est un réalisme phénoménologique qui n'a pas grand-chose à voir avec ce que les structuralistes pots-modernes, notamment français, entendront lorsqu'ils emploieront ce terme (13).

Heidegger prolonge Nietzsche en tant que critique de la métaphysique occidentale : lui aussi estime que les Présocratiques sont supérieurs à ceux qui leur ont succédé. Heidegger se considère même comme étant le marteau qu'appelait Nietzsche : il veut «détruire» (il l'écrit dès 1919-1921) la métaphysique occidentale car il considère qu'elle a perdu un rapport direct avec l'être à partir de Socrate et de Platon. La parole de l'être ayant été perdue, seule la relecture des Présocratiques grecs et de quelques grands poètes (parmi les modernes, Hölderlin au premier chef) nous y redonnera accès. Héraclite et Parménide, qu'il juge d'une valeur égale, eurent ce contact direct avec l'être que Socrate a, irrémédiablement, fait perdre ensuite à la pensée occidentale. C'est sous ce constant rapport que Heidegger critique la pensée occidentale, s'opposant notamment à son collègue Karl Jaspers, d'ailleurs bon historien de la philosophie qu'il enrichit de quelques remarquables monographies. Hegel et Nietzsche sont, aux yeux de Heidegger, les deux derniers grands représentants de la philosophie occidentale : le premier parce qu'il est son dernier grand esprit systématique, le second parce qu'il est son premier véritable grand critique, son premier véritable grand déconstructeur. Mais la «déconstruction» voulue par Heidegger est une déconstruction irrationaliste dont le soubassement est un réalisme phénoménologique qui n'a pas grand-chose à voir avec ce que les structuralistes pots-modernes, notamment français, entendront lorsqu'ils emploieront ce terme (13). On le voit bien, la philosophie de l'histoire de la philosophie évolue, d'Aristote à Heidegger, d'une manière qui n'est ni univoque ni linéaire : pour certains, elle illustre un progrès nécessaire; pour d'autres, elle manifeste une décadence frappée du sceau de la contingence. Alfred North Whitehead (1861-1947) écrivait en 1929 que «la manière la plus appropriée de définir l'histoire de la philosophie occidentale dans son ensemble est de la considérer comme une simple suite de notes en bas des pages du texte de Platon» (14). Son contemporain Heidegger, s'il partage à l'occasion ce constat, ne lui confère pourtant pas du tout le même sens. Le passé de la philosophie étant un passé recomposé, l'histoire de la philosophie de l'histoire de la philosophie illustre plusieurs directions divergentes qui peuvent occasionnellement coexister, tout comme celles de l'histoire de la philosophie elle-même, mais qui demeurent néanmoins irréductibles les unes aux autres.

Notes

(1) Friedrich Nietzsche, La Naissance de la philosophie à l'époque de la tragédie grecque (circa 1873, traduction Geneviève Bianquis, éditions Gallimard, collection NRF, 1938), Pierre-Maxime Schuhl, Essai sur la formation de la pensée grecque (éditions Presses Universitaires de France, 1934 revue 1949), Franz Cumont, Lux Perpetua (édition posthume Librairie orientaliste Paul Geuthner, 1949 puis édition revue et considérablement augmentée Nino Aragno, Turin, 2009), Émile Bréhier, Études de philosophie antique (éditions PUF, 1955), Jean-Pierre Vernant, Les Origines de la pensée grecque (éditions PUF, 1962), Jean-Pierre Vernant, Mythe et pensée chez les Grecs – études de psychologie historique (éditions Maspéro, 1965).

(2) Arthur Schopenhauer, Le Vouloir-vivre, l'art et la sagesse (éditions PUF, collection Les Grands textes, traduction revue par André Dez, 1956), p. 193. Dez traduit ici un extrait de Schopenhauer, Le Monde comme volonté et représentation (1830-1859), d'après l'ancienne traduction de J. A. Cantacuzène (1885) revue par A. Burdeau, livre I, 367-374. On dispose à présent d'une neuvième édition de la traduction Cantacuzène et Burdeau (en son temps admirée par Nietzsche qui la préférait à l'allemand original) revue, corrigée et augmentée par Richard Roos (éditions PUF 1966). Elle comporte les additions de Schopenhauer effectuées lors de la seconde et de la troisième édition allemande. Schopenhauer ne cessa pas, en effet, d'augmenter son livre durant les trente ans qui suivirent sa première édition. D'autre part, un des volumes de ses Parerga et Paralipomena (1851) est intitulé Fragments sur l'histoire de la philosophie (traduction Dietrich, éditions Félix Alcan, 1905-1912).

(3) Victor Delbos, La Philosophie française (édition posthume Plon, 1919) avec avertissement liminaire de Maurice Blondel, Notice sur Victor Delbos in Annuaire des anciens élèves de l'École Normale Supérieure (1917) citée in Maurice Blondel, Dialogues avec les philosophes (éditions Aubier, 1966), p. 264, Henri Gouhier, Peut-on parler d'une philosophie française ? (in Revue des Sciences Philosophiques et Théologiques, tome 74, n°1, janvier 1990), pp. 3 à 6, Pierre Macherey, La Philosophie à la française (idem), pp. 7-14. Un point, sur lequel Henri Gouhier comme Pierre Macherey insistent tous les deux, me semble poser problème historique : le fait que le professeur de philosophie soit devenu un fonctionnaire n'est pas aussi nouveau qu'ils l'affirment. Gouhier écrit : «Au moins jusqu'au dix-neuvième siècle, les philosophes d'expression française ne sont pas des professeurs, sans doute parce qu'il n'y a rien qui ressemble à une Université.» et Macherey ajoute : «La base de cette étatisation des activités est la professionnalisation de la fonction du philosophe. Celui-ci devient précisément [au dix-neuvième siècle] ce qu'il n'avait jamais été, un fonctionnaire salarié remplissant un service public sous l'autorité de l'État qui l'emploie.». Pourtant la Sorbonne existait bien avant le dix-neuvième siècle : Napoléon ne l'a pas inventée ! Les premiers grands professeurs d'université furent les penseurs médiévaux catholiques anglais, allemands, italiens, espagnols, français des treizième et quatorzième siècles mais ils s'exprimaient en latin. Expression latine qui perdure, au demeurant, dans l'université francophone jusqu'au début du vingtième siècle puisque les thèses de doctorat d'un Henri Bergson, Quid Aristoteles de loco senserit (L'Idée de lieu chez Aristote) soutenue en 1889 et d'un Léon Brunschvicg, Qua ratione Aristoteles vim metaphysica syllogismo inesse demonstraverit (La Vertu métaphysique du syllogisme selon Aristote) soutenue en 1897 sont, comme toutes celles de leurs temps, écrites en latin. Ni Gouhier ni Macherey ne semblent s'en souvenir alors que la continuité avec la période médiévale universitaire est pourtant, sous cet angle, tout à fait patente. Certaines de ces thèses latines (seulement une fraction d'entre elles, celles des auteurs les plus célèbres) ont été, le niveau de latin baissant trop pour qu'elles soient lisibles aisément par les étudiants du vingtième siècle, parfois traduites en français à l'occasion d'éditions d'œuvres complètes.

(4) Bernard Bourgeois, L'idéalisme de Fichte, I, 1 (éditions PUF, 1968) p. 2. Étant bien précisé que cette accession de la philosophie à la conscience d'elle-même est obtenue, chez Fichte, par une dialectique à la fois post-kantienne et pré-hégélienne. Je profite de l'occasion ici fournie pour rectifier les deux seules coquilles qui dépareillent l'édition originale de ce premier si beau livre – dont il avait «pesé chaque virgule» ainsi qu'il nous l'avait fièrement dit durant un cours sur Nietzsche professé à Paris-I en 1997-1998 – consacré par Bourgeois à un post-kantien, livre constituant une introduction naturelle à ses traductions et commentaires ultérieurs de G.W.F. Hegel. Dans cette même p. 2 , il faut lire ainsi sa seconde citation de Fichte : «La sphère de notre connaissance est déterminée par notre cœur; c'est seulement par notre aspiration que nous embrassons ce qui [ne] sera jamais là pour nous.» Et p. 10, il faut lire, vers la fin du premier paragraphe : «... la complicité de cette liberté [qu'il] tient secrètement pour son adversaire...». Le fait que ce volume ait été imprimé durant le deuxième trimestre 1968 a peut-être contribué à engendrer un certain relâchement de l'attention du correcteur ou du typographe de l'époque aux PUF mais, hélas, de tels phénomènes demeurent contemporains. Je viens de repérer, au dernières pages du chapitre XII (Le rationnel et l'irrationnel dans la pensée allemande) du tome 1 de La Lance d'Athéna, deux paragraphes intégrés au corps du texte principal en caractères normaux mais qui sont, en réalité, des fragments de notes qui devraient être déplacés et imprimés en petits caractères ; il s'agit du dernier paragraphe de la page 122 qui est, en réalité, la suite de la note 22 à la page 119 et du dernier paragraphe de la page 123 qui est, en réalité, la suite de la note 25 à la page 121. Et le cinéaste Bergman se retrouve affublé d'une particule : rien de tout cela ne figurait bien évidemment dans le manuscrit. En revanche, je plaide coupable concernant Jean-Luc Evard mentionné par ma faute à la quatrième page de couverture : j'ai décidé au dernier moment de retirer notre discussion sur la philosophie de l'histoire afin de la transférer dans un autre tome à paraître, négligeant de retirer son nom de la liste des penseurs contemporains étudiés.

(4) Bernard Bourgeois, L'idéalisme de Fichte, I, 1 (éditions PUF, 1968) p. 2. Étant bien précisé que cette accession de la philosophie à la conscience d'elle-même est obtenue, chez Fichte, par une dialectique à la fois post-kantienne et pré-hégélienne. Je profite de l'occasion ici fournie pour rectifier les deux seules coquilles qui dépareillent l'édition originale de ce premier si beau livre – dont il avait «pesé chaque virgule» ainsi qu'il nous l'avait fièrement dit durant un cours sur Nietzsche professé à Paris-I en 1997-1998 – consacré par Bourgeois à un post-kantien, livre constituant une introduction naturelle à ses traductions et commentaires ultérieurs de G.W.F. Hegel. Dans cette même p. 2 , il faut lire ainsi sa seconde citation de Fichte : «La sphère de notre connaissance est déterminée par notre cœur; c'est seulement par notre aspiration que nous embrassons ce qui [ne] sera jamais là pour nous.» Et p. 10, il faut lire, vers la fin du premier paragraphe : «... la complicité de cette liberté [qu'il] tient secrètement pour son adversaire...». Le fait que ce volume ait été imprimé durant le deuxième trimestre 1968 a peut-être contribué à engendrer un certain relâchement de l'attention du correcteur ou du typographe de l'époque aux PUF mais, hélas, de tels phénomènes demeurent contemporains. Je viens de repérer, au dernières pages du chapitre XII (Le rationnel et l'irrationnel dans la pensée allemande) du tome 1 de La Lance d'Athéna, deux paragraphes intégrés au corps du texte principal en caractères normaux mais qui sont, en réalité, des fragments de notes qui devraient être déplacés et imprimés en petits caractères ; il s'agit du dernier paragraphe de la page 122 qui est, en réalité, la suite de la note 22 à la page 119 et du dernier paragraphe de la page 123 qui est, en réalité, la suite de la note 25 à la page 121. Et le cinéaste Bergman se retrouve affublé d'une particule : rien de tout cela ne figurait bien évidemment dans le manuscrit. En revanche, je plaide coupable concernant Jean-Luc Evard mentionné par ma faute à la quatrième page de couverture : j'ai décidé au dernier moment de retirer notre discussion sur la philosophie de l'histoire afin de la transférer dans un autre tome à paraître, négligeant de retirer son nom de la liste des penseurs contemporains étudiés.(5) Aristote, Métaphysique, A, § 3-10. Ce livre A est le livre tout naturellement choisi par les éditeurs antiques pour introduire à l'ensemble des recherches métaphysiques d'Aristote. Le lire permet de lire à la fois la première histoire de la philosophie systématique et la première histoire de la philosophie antique. J'en profite pour rappeler que la division de la Métaphysique en livres numérotés en chiffres romains (donc celle utilisée en 1836 par Félix Ravaisson, Essai sur la métaphysique d'Aristote) est récente : l'Antiquité grecque utilisait comme signes de division des lettres alphabétiques majuscules et minuscules. Concernant l'aspect systématique de la pensée d'Aristote, on lira avec profit le cours professé en 1904-1905 par Octave Hamelin, Le Système d'Aristote (éditions Vrin, collection BHP, 1920) puis rééditions identiques à la première : j'avais signalé à l'éditeur un mot manquant sur la pagination de la troisième édition et le fait que l'index des noms était lacunaire); concernant l'aspect aporétique de la pensée d'Aristote, donc l'aspect opposé au précédent, on lira avec le même profit Pierre Aubenque, Le Problème de l'être chez Aristote – essai sur la problématique aristotélicienne (éditions PUF, collection BPC, 1962 revue et légèrement augmentée 1983). Aristote avait écrit un traité de jeunesse «exotérique» en forme de dialogue sur De la philosophie ou du Bien qui était déjà consacré à l'histoire de la philosophie, à la critique de la théorie platonicienne des idées, à l'astrologie : on peut en lire des passages conservés dans Aristote, Fragmenta (éditions Teubner, textes grecs – sans traduction – sélectionnés par V. Rose, troisième édition revue et augmentée, Berlin 1886).

(6) Léon Robin, Sur une hypothèse récente relative à Socrate in Revue des études grecques, tome XXIX, n°132 (éditions Ernest Leroux, avril-juin 1916), pp. 129-165, critique la théorie du grand historien et philologue anglais John Burnet. Elle avait pour conséquence majeure de requalifier une bonne partie de la philosophie de Platon en «philosophie de Socrate» car Burnet s'attachait à prouver la pure et absolue valeur historique des dialogues platoniciens mettant en scène Socrate. Occasion pour Robin d'établir avec soin les divergences et concordances entre le Socrate historique et anecdotique du général mémorialiste Xénophon, le Socrate vigoureusement dénoncé et parodié par l'auteur comique Aristophane (Les Nuées) et le Socrate bien davantage philosophe de Platon. Et n'oublions pas non plus, ainsi que l'indique justement Robin, le Socrate d'Aristote, plus tardif mais peut-être pas moins objectif et sur lequel on peut aujourd'hui commodément consulter Thomas Deman, Le Témoignage d'Aristote sur Socrate (éditions Les Belles lettres, 1942).

(7) Naïve et ignorante car Descartes doit, comme on sait, beaucoup à la philosophie médiévale. Cf. Étienne Gilson, Index scholastico-cartésien (éditions Vrin revue et définitive, posthume 1979), Étienne Gilson, Études sur le rôle de la pensée médiévale dans la formation du système cartésien (éditions Vrin, 1930), Étienne Gilson, La Liberté chez Descartes et la théologie (éditions Vrin, 1913) sans oublier la monumentale édition que Gilson donna de Descartes, Discours de la méthode, avec notes et commentaires (éditions Vrin, 1930 revue 1962) qu'il ne faut surtout pas confondre avec une édition postérieure de 1970, bien plus petite de format, chez le même éditeur Vrin, mais amputée de l'apparat critique et du commentaire historique.

(8) Auguste Comte, Système de politique positive (1851-1854), III, §4 (éditions Librairie positiviste Georges Crès et Cie., identique à la première, 1912), pp. 252-343.

(9) Auguste Comte, Cours de philosophie positive (1830-1842), VI, 58ème leçon (éditions Schleicher, identique à la première édition, 1907), p. 423.

(10) G.W.F. Hegel, Leçons sur l'histoire de la philosophie (1819-1831) : tome I La Philosophie grecque de Thalès à Anaxagore (éditions Vrin, collection BHP, traduction et notes par Pierre Garniron, 1971), tome II La Philosophie grecque des Sophistes aux Socratiques (éditions Vrin, traduction et notes par Garniron, 1971), tome III La Philosophie grecque : Platon et Aristote (éditions Vrin, traduction et notes par Garniron, 1972), tome IV La Philosophie grecque : le dogmatisme et le scepticisme, les néoplatoniciens (éditions Vrin, traduction et notes par Garniron, 1975), tome V La Philosophie du Moyen Age (éditions Vrin, traduction et notes par Garniron, 1978), tome VI La Philosophie moderne de Bacon aux Lumières (éditions Vrin, traduction et notes par Garniron, 1985), tome VII La Philosophie moderne : la dernière philosophie allemande. (éditions Vrin, traduction et notes par Garniron, 1991).

(11) G.W.F. Hegel, Science de la logique (1812-1816, éditions Aubier, traduction S. Jankélévitch, tome 2, 1949), pp. 247-248. On peut aujourd'hui préférer la traduction plus récente et complète de Bernard Bourgeois (éditions Vrin, collection BTP, 1970, revue 1979 et 2012). Cf. concernant cet exemple de la critique hégélienne du spinozisme, la synthèse de Pierre Macherey, Hegel ou Spinoza (éditions Maspéro, 1979).

(12) Cf. Francis Moury, Gerbert d'Aurillac, héritier de Boèce, an mil publié sur Stalker et le site internet de Guillaume Budé puis repris in Francis Albert Louis Moury, La Lance d'Athéna – tome 1 : Études d'histoire de la philosophie ancienne, moderne et contemporaine (éditions Ovadia, Nice 2021).

(13) Cf. Francis Moury, Heidegger ex cathedra §1-§4, parus sur Stalker puis in La Lance d'Athéna – tome 1 (éditions Ovadia, Nice 2021), et Francis Moury, Le Journal philosophique de Heidegger (in revue Nouvelle École n°69, spécial Charles Péguy et Georges Bernanos, 2020), pp. 207-211. Francis Moury, Heidegger par lui-même, Stalker, 2021. Le projet d'une destruction phénoménologique de la philosophie (post-socratique) et de la théologie occidentales est écrit, noir sur blanc, par le jeune Heidegger, dans ses cours sur la Phénoménologie de la religion en 1919-1921 (éditions Gallimard, NRF-Bibliothèque de philosophie, traduction J. Greisch, 2011), p. 150.

(14) Alfred North Whitehead, Process and Reality (1929, texte revu et corrigé de l'édition Griffin et Sherburn, Free Press, New York 1979), p. 39 + Procès et réalité – Essai de cosmologie (éditions Gallimard, NRF-Bibliothèque de philosophie, traduction par D. Charles, M. Élie, M. Fuchs, J.-L. Gautero, D. Janicaud, R. Sasso, A. Villani, 1995). Sur Heidegger et le platonisme, consulter Francis Moury, Heidegger ex cathedra 2 : philosophie antique.

Lien permanent | Tags : philosophie, histoire de la philosophie, francis moury, revue krisis |  |

|  Imprimer

Imprimer