« Portrait de l'aventurier de Roger Stéphane | Page d'accueil | Le Temps gagné de Raphaël Enthoven, ce roman que l'on expédie d'un derrière (point tout à fait) distrait »

09/09/2020

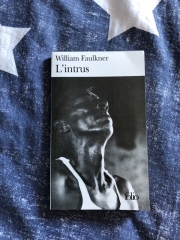

L’Amérique en guerre (18) : L’intrus de William Faulkner, par Gregory Mion

Crédits photographiques : Idris Solomon (Reuters).

L'Amérique en guerre.

L'Amérique en guerre. «À côté de moi, il y a une ombre et un bout de cigarette rouge. De temps en temps, une bouffée éclaire une bouche et un nez comme un phare lointain.»

«À côté de moi, il y a une ombre et un bout de cigarette rouge. De temps en temps, une bouffée éclaire une bouche et un nez comme un phare lointain.»Robert Antelme, L’espèce humaine.

«Le Mississippi ! Quelle baguette magique l’a ainsi changé, depuis que Chateaubriand, dans sa prose poétique, le décrivait comme le fleuve des solitudes vierges, des déserts immenses, roulant parmi ces merveilles de la nature, que l’on n’avait même pas rêvées ?»

Harriet Beecher Stowe, La case de l’oncle Tom.

Est-il possible que le «monument aux Confédérés se détachant sur la masse du Tribunal» (p. 66) à Jefferson, Mississippi, soit, dans toute son ampleur historique et symbolique, le noyau abyssal de ce prodigieux roman dans lequel William Faulkner expose la sainteté d’un Noir et la répudiation d’un Blanc ? (1) Bien que ce «monument au Soldat Confédéré» (p. 243) n’apparaisse que deux fois dans le texte, il n’en est pas moins le nombril haletant d’une ville, le souvenir minéralisé de la fierté sudiste du temps de la guerre civile qui occupe et préoccupe l’ensemble de l’œuvre faulknérienne comme un spectre martial de tous les malheurs, mais il est aussi, à de nombreux égards, l’axe autour duquel s’organisent les allers et venues de ce roman, l’orbite narrative où concordent un passé problématique (les années 1861-1865) et un présent littéraire eschatologique, intensément révélateur, trois générations en aval de la guerre de Sécession. Au reste, pure invention de Faulkner, le chef-lieu Jefferson trône administrativement sur le territoire fictif du comté mythique de Yoknapatawpha, et cette géographie romanesque, à travers l’imaginaire qu’elle propose, ressaisit la vérité d’un midi américain tourmenté qui n’en finit pas d’être obsédé par ses vieilles défaites et par ses rapports conflictuels avec la pigmentation noire.

À supposer en outre que les identités des uns et des autres ne soient que des constructions mentales statiques, alors il est évident que pendant la première moitié du roman, chacun semble satisfaire au cahier des charges de sa couleur de peau. Aussitôt que l’on annonce que Lucas Beauchamp a tué un Blanc (cf. p. 9), la rumeur s’emballe et sa condition de Noir alourdit les fantasmes ordinaires de la négrophobie. Ce «vieillard» (p. 86) de «soixante et quelques années» (p. 192), fils d’esclave et logé dans une «case» dotée de «dix acres de terre» au cœur d’une «plantation de deux mille acres», commuant sa bicoque en une sorte de «timbre-poste au milieu d’une enveloppe» (p. 15), souffre par ailleurs d’une proverbiale effronterie eu égard à son visage «simplement impassible, intraitable» (p. 14), inoubliablement dissident (cf. p. 13), peu enclin à se laisser impressionner par les traditions pérennes de la ségrégation. Toutefois cette hardiesse et cette impassibilité ne sont que des attitudes assurément superficielles, des entêtements d’emprunt, car une fois que l’accusation de meurtre est posée, une fois qu’on le fait entrer dans le double engrenage des médisances et de la justice, Lucas suspend sa relative indiscipline en s’impliquant totalement dans son rôle d’assassin pris la main dans le sac. Cela justifie la hiérarchie des valeurs sudistes, la netteté des identités consacrées, dans la mesure où les accusateurs ne peuvent qu’être blancs et les accusés fatalement noirs. Dans ce Mississippi où le drapeau confédéré flotte encore insolemment au fond des esprits vindicatifs, en sus d’être agité par les rafales qui réveillent ponctuellement ce passé immortel sur les statues ou au fronton de quelques bâtiments officiels, dans ce Mississippi-là, inéluctablement, l’innocence est blanche et la culpabilité noire. C’est pourquoi aucun indice au début de L’intrus ne plaide en faveur de Lucas Beauchamp. Il est coupable d’assassinat et coupable d’être Noir, les deux culpabilités s’entre-nourrissant et contraignant parfois le lecteur à d’effarantes coopérations, ceci en dépit d’une intuition assez troublante qui refuse d’adhérer in extenso à la trame relativement malsonnante de cette réprobation. Le coup de grâce intervient néanmoins lorsqu’il est précisé que Lucas Beauchamp, ce nègre impudent que l’on tolère sur la propriété de Carothers Edmonds, a commis son crime par-derrière, en traître, sans panache et sans dignité, confirmant avec beaucoup (trop) d’à-propos les préjugés qui pèsent sur sa race, l’astreignant ainsi à toutes les ramifications de l’impureté.

Cette manière sudiste de graver les identités dans le marbre ne saurait donc être compromise par d’intermittentes ou frivoles marques faciales de désaccord chez Lucas Beauchamp. Dans l’œil médusant du Mississippi, et plus particulièrement dans l’œil de Charles Mallison Jr., un garçon blanc de seize ans dont la focale sert de ponctuation aux événements de L’intrus, la nature de Lucas Beauchamp se pétrifie d’abord au moyen d’une succession d’idées reçues et d’atavismes typiquement méridionaux. Le jeune Charles, lorsqu’il avait douze ans, a commencé par faire l’expérience de l’humiliation auprès de Lucas Beauchamp, lorsque ce dernier a débouté la charité embarrassée du gamin (qui voulait dédommager Lucas pour son aide après une partie de chasse collective interrompue par un banal accident). En ce temps-là, Charles n’avait pu s’abstenir de prêter à Lucas toutes les qualités négatives que l’on attribue généralement aux Noirs, ne serait-ce déjà que cette «indéniable odeur» qui concerne davantage que la «race» ou la «pauvreté», parce qu’elle s’applique à la vérité définitive d’une «condition» (p. 19-20). Aussi cruelle et désolante que puisse être la réalité de ce préjugé olfactif, elle n’en traduit pas moins fidèlement la mentalité d’un pré-adolescent de douze ans, l’horizon psychologique et patrimonial de tout un segment des États-Unis, conforme aux citations les plus ostentatoires du testament virtuel paraphé pendant le sinistre jour du 9 avril 1865 lorsque Lee a solennellement capitulé à Appomattox (2) (cf. p. 270). Ce qui a été légué ce jour-là, ce qui n’a cessé de se transmettre d’une génération à une autre depuis cette douloureuse journée, c’est, d’une part, l’inénarrable sentiment d’une faillite, l’ineffable affront du Nord contre le Sud, puis, d’autre part et plus délicatement, la volonté de dépasser l’anathème national et de montrer qu’au-delà de la haine des Noirs et du patriotisme forcené, il existe une droiture spécifiquement sudiste, un sens de l’honneur qui participe également de cet «héritage d’homme du Sud» (p. 20) malgré l’ambiguïté de ce legs. Or ce que Faulkner nous raconte dans L’intrus, c’est, précisément, cette espèce de double fond de l’héritage sudiste, cette part d’humanité qui gît parmi les semences de l’inhumanité, ce comportement inattendu que le Sud peut adopter alors même que tout concourt à l’appesantir dans ses imperfections populaires.

Progressivement et ingénieusement, Faulkner, par le biais de Charles, va donc retourner le vêtement culturel du Sud et en exhiber l’hallucinante réversibilité dès lors qu’il s’agit de vérifier le sens de l’honneur de ses habitants. Ainsi tout le roman fonctionne comme la lente apparition d’un esprit amendé, d’une tête entièrement réformée, digne de ces trois jours de juillet 1863 qui ont constitué la bataille de Gettysburg au cours de laquelle l’armée confédérée a cédé un terrain qu’elle ne devait plus jamais reprendre, trois jours, cependant, qui n’avaient pas entamé la persévérance et le courage des hommes de Robert Edward Lee, trois jours durant lesquels le général Pickett, épaulé par Garnett, Kemper, Armstead et Wilcox (cf. pp. 244-5), a forgé la légende des grandes âmes et des hautes vertus, devenant le phare inextinguible de toutes les descendances à venir. Ce sont par conséquent les actes de bravoure de Lee, de Pickett et de tous ces hommes méritants qui alimentent continuellement le cerveau de Charles et qui permettront à l’adolescent de seize ans d’assagir ses opinions, de changer la donne, d’obliger toute une ville à avoir honte d’elle-même et de prouver par la même occasion que le Sud n’est pas uniquement la contradiction brutale du Nord.

Mais avant d’en arriver là, en amont de cette palinodie mirobolante, la partialité des jugements règne impitoyablement. L’odeur supposément dérangeante des Noirs les fixe au sein d’une saleté métaphysique, dogmatique, ancrée dans les annales d’une certaine rustrerie méridionale qui conteste le caractère humain du nègre (cf. p. 125). À Jefferson et dans les environs directs de la cité, on s’emploie à déterminer la vie de Lucas Beauchamp selon un appareil de perception tout à fait discriminatoire, puisqu’il est question, d’abord et avant toute chose, de «faire de lui un nègre» (p. 28), de l’amener à se cloîtrer à l’intérieur d’une identité immuable et dégradante. Les Blancs de ce Mississippi mythologique n’acceptent guère que Lucas soit quelquefois volage avec les limites qui lui sont tacitement prescrites (cf. p. 33), et Lucas, conscient qu’il y a des Rubicon qu’il vaut mieux ne pas franchir, ne se manifeste à Jefferson qu’une fois par an lorsqu’il rapplique pour payer ses impôts fonciers (cf. p. 37). Ce contexte de fixation identitaire et de crispation permanente influence naturellement l’intelligence poreuse de Charles Mallison Jr., lequel, à première vue, incarne le parfait rejeton d’un suprématisme blanc atavique et maladif, prêt à proclamer à qui voudra l’entendre (et beaucoup le voudront) que les Blancs sont supérieurs aux Noirs (cf. p. 38). On ne sera pas surpris que de telles conceptions presque unanimement partagées accaparent non seulement la raison corruptible d’un adolescent, mais, également, contribuent à ce que chacun ait l’air d’exagérer le rôle qui lui incombe au milieu de cette médiatique démarcation raciale (cf. p. 124). Que l’on soit Noir ou Blanc à Jefferson, on se contente visiblement de réciter le texte qui nous a été accordé, sans possibilité aucune d’improvisation ou de modification. Cette ambiance quasiment créationniste est du reste habilement entretenue par Faulkner afin d’installer peu à peu – et fort intempestivement – la mécanique géniale de la littérature où les données initiales se verront contrariées, où les identités réputées statiques vont s’exalter et rencontrer un dynamisme sidérant.

Le contrepoids d’une vérité plus approfondie ne viendra néanmoins que plus tard. Pour l’heure, le poids du folklore sudiste paraît inaltérable, surtout dans la quatrième circonscription du comté de Yoknapatawpha, «le pire endroit qu’un nègre pouvait choisir pour tuer un Blanc d’un coup de feu dans le dos» (p. 39). La situation est d’autant plus grave que la victime s’appelle Vinson Gowrie, petit frère d’une famille de terreurs issues de la convulsive, fanatique et autoritaire quatrième circonscription où «le seul étranger qui pût jamais y entrer sans dommage était dieu, et encore, seulement en plein jour et le dimanche» (p. 50), un lieu redoutable où prévalent des lois made-to-measure, une zone de non-droit où même le shérif Hampton ne représente aucune sorte de notabilité (cf. p. 55). Se profilent donc les signes distinctifs d’une condamnation à mort pour Lucas Beauchamp, l’imminence d’une brutalité inouïe qui devrait déferler sur sa personne à la suite du «destin de violence qu’il [a] courtisé» (p. 51) par son outrecuidance chronique et par son geste impudemment homicide, en somme la nécessité d’une justice particulière et foudroyante, l’inévitable assouvissement d’un caporalisme exclusif qui va corriger la stupéfiante incorrection qu’un nègre a osé perpétrer. La certitude monstrueuse de ce couperet qui s’apprête à tomber sur Lucas Beauchamp, semblable à un avis de tempête, retient toute la population noire à domicile, comme s’il fallait que l’excès de visibilité de l’assassin urgemment désigné soit pondéré par un excès d’invisibilité de ses frères et sœurs d’infortune (cf. pp. 155, 172 et 186). La menace d’un spectaculaire lynchage public ne contredit pas la coutume locale. Il y a toujours eu deux justices en vigueur à Jefferson : d’une part celle des lois classiques, figurée par le shérif et par le sentencieux Tribunal symétrique au monument des Confédérés, puis, d’autre part, celle du Sud irréductiblement ulcéré par le printemps 1865, interprétée par des gens tels qu’il s’en trouve à foison dans la famille Gowrie. Ce face-à-face entre le légitime et l’illégitime ne suscite par ailleurs aucune offuscation ni controverse parce que les mœurs de cette région inversent les valeurs dès lors qu’il s’agit de rappeler aux Noirs quelle sont les conduites orthodoxes recommandées pour eux. Ainsi la foule punitive peut s’amasser devant la prison, effervescente et tyrannique (cf. p. 58-60), puis déclamer son verdict par l’intermédiaire d’une voix qui se fait la porte-parole de la multitude, glosant haut et fort sur le proche avenir de Lucas tandis que ce dernier s’extirpe de la voiture du shérif afin d’être transféré en cellule : «Il n’aura même pas besoin d’un croque-mort cette nuit quand les Gowrie lui auront fait son affaire» (p. 61).

Nous déduisons de ce qui précède deux éléments fascinants et déstabilisants : d’abord le transfert de Lucas en prison relève moins du protocole habituel que de l’impératif de le protéger d’une folie croissante (car il ne faut pas oublier que son crime n’est pour l’instant avéré que par le tumulte de la vox populi qui respecte et craint les Gowrie tout à la fois), et, ensuite, l’étrange mansuétude des Gowrie qui auraient pu régler le compte de Lucas à maintes reprises avant que la rumeur ampoulée ne vienne s’en mêler. Pourquoi donc avoir épargné Lucas s’il a réellement tué Vinson d’une balle dans le dos ? Les pratiques en usage à Jefferson eussent plutôt rapidement scellé le sort de Lucas au bout d’une corde, or, ici, le criminel de couleur a soi-disant échappé à la fureur des Blancs grâce à l’intervention providentielle d’un homme seul, un audacieux qu’il n’eût pas été difficile non plus d’écarter du chemin de la vengeance directe.

Cette bizarrerie dans l’enchaînement des circonstances implique un énorme point d’interrogation, mais, de loin en loin, il apparaîtra que Crawford Gowrie, le deuxième des enfants Gowrie, se sachant évidemment blâmable – et même infâme – en plus de traîner un fardeau de déserteur depuis novembre 1918 (cf. p. 207), misait en réalité sur le grégarisme xénophobe de la foule pour accomplir ce qu’un invincible vestige de morale sudiste l’empêchait d’accomplir lui-même : tuer un innocent, fût-il un innocent nègre (cf. p. 273). Le déshonneur consécutif à la désertion et la matérialisation graduelle d’un fratricide, cumulés avec les brumes amoncelées de la guerre de Sécession, ne pouvaient inspirer à Crawford qu’un acte de diversion désespéré, un genre de transsubstantiation démoniaque où ses crimes successifs seraient soudainement supportés par la cohue. Mais on l’aura compris, il est des choses que le Sud ne peut se résoudre à commettre parce que ce territoire, aussi impitoyable soit-il, ne trahit jamais les principes d’une éminente humanité. Le Sud ne pourrait nullement acclamer un Blanc qui a tué son frère Blanc, pas davantage qu’il ne pourrait reporter son désarroi sur un Noir qui n’a pourtant pas levé le petit doigt pour se disculper d’une accusation abusive. Et c’est là sans doute le troisième élément perturbant qui vient compléter les deux autres : l’inertie de Lucas lorsqu’on le plonge dans le tourbillon du bouc-émissaire, l’inconcevable passivité d’un homme reconnu pour son insoumission sporadique, l’impression que le prisonnier se fabrique une stature de Christ afro-américain qui se sacrifierait en vue de racheter tous les péchés des Blancs. De bout en bout, Lucas maîtrise a priori le déroulement du drame et sa position de saint, fût-elle risquée, semble parier sur le fait que le Sud n’ira pas jusqu’à pardonner à Crawford Gowrie le labyrinthe retors de ses manigances. Il est même possible que sa désertion de 1918 ait jeté sur ce faux brave une irrémédiable excommunication parce que le Sud, dans toute son aristocratie militaire, ne peut résolument absoudre quoi que ce soit dès lors qu’on s’est montré sous les aspects d’un lâche.

C’est en cela que Faulkner, peut-être, en profite pour intercaler un subjuguant redressement du Sud en comparaison du Nord (cf. pp. 192-8). Il y aurait une homogénéité du Sud, une sincérité méridionale pleinement militante pour la liberté, pour l’individu, pour l’exhaussement de la vie, en dépit du fait que le Sud «ait perdu une guerre sanglante dans [ses] propres arrière-cours» (p. 195). Par contraste avec ces engagements catégoriques, le Nord ne serait pas parvenu à défendre cette liberté fondamentale, cet amour de l’individu autonome, parce que le Nord a d’une certaine manière fomenté une servitude démocratique et un troupeau qui s’estime exonéré de toute souillure. Prononcé par Gavin, un avocat qui est aussi l’oncle de Charles, ce discours est quasiment évangélique. Il stipule que la faiblesse et la duplicité du Nord obligent le Sud à faire l’apologie authentique de la liberté, à inventer l’affranchissement véridique des Noirs autrement que par la médiation des lois, en endossant par exemple les souffrances séculaires des persécutés (cf. p. 196), c’est-à-dire en rejetant la politique des modérés qui est devenue un «passe-temps national pour amateurs» (p. 197). Au fond, si le Sud est apte à respecter le Noir bien plus efficacement que le Nord, c’est parce que le Noir est analogue au Sud par sa capacité «à attendre, à endurer et à survivre» (p. 198). Au travers de la guerre civile et des revers de médaille qu’elle a infligés au Sud harassé, les sudistes ont appris et ont intériorisé les stations d’un chemin de croix qui les a paradoxalement rapprochés des Noirs, pendant que le Nord, vainqueur et quelquefois infatué de son socialisme tartuffe, n’a fait que s’éloigner des Noirs tout en prétendant les assimiler à l’étincelante matrice du rêve américain.

La lucidité postérieure de l’avocat (cf. p. 299) ne le dispense pas, au préalable, de suivre l’unanime mouvement de malédiction qui s’abat sur Lucas au moment de son incarcération préventive. L’avocat reproche en filigrane à Lucas d’avoir outrepassé les mandats de sa négritude et de s’être vautré dans une action qui ne fera que mettre le feu aux poudres. Pourtant le doute emménage doucement dans l’esprit de l’homme de loi. Ces paroles fiévreusement adressées à Lucas le prouvent : «Tu es en prison à la merci de la grâce de Dieu pour empêcher ces sacrés Gowrie de te traîner hors d’ici et de te pendre au premier réverbère qu’ils rencontreront. Pourquoi ont-ils commencé par te laisser arriver jusqu’en ville, je ne comprends pas encore…» (p. 81). Reste que le scepticisme de Gavin n’est pas suivi par Tubbs, le geôlier de Lucas, qui déclare que ses fonctions carcérales n’ont pas à remettre en cause son intégrité physique. Père de famille et mari probablement serviable, le garde-chiourme Tubbs ne voit pas de raison valable à ce qu’il fasse barrage de son corps à l’assaut potentiel des Gowrie si ceux-là décidaient de se ramener in the dead of night pour s’emparer de Beauchamp, et, plus que tout, il n’est pas d’humeur à «protéger un sacré bon Dieu de nègre qui pue» (p. 72). Si un lynchage en bonne et due forme doit avoir lieu, il aura lieu, et ce n’est ni Tubbs, ni le trappeur Will Legate, appelé en renfort, qui pourront y changer quoi que ce soit. À cet instant de la journée déclinante, finalement, la mort violente de Lucas Beauchamp a l’air incontournable. Il est indispensable que l’opinion publique «[constate] que la quatrième circonscription [n’a pas l’intention de déchoir] de sa haute condition blanche» (p. 175) et qu’elle détient «le droit non pas seulement de pure et simple justice, mais aussi de vengeance à exercer ou ne pas exercer» (p. 185). Puis, à l’opposé de ces navrantes expectatives, se dresse déjà l’intuition grandissante d’une supercherie, la sensation d’une erreur colossale, la prémonition que cet homme noir, s’il devait mourir, succomberait moins pour les crimes dont on le charge que pour l’obscénité de sa couleur de peau (cf. p. 95). S’explique alors éventuellement que ce «vieux Noir» sans parents et sans alliés continue d’être «obstiné, arrogant, têtu, intraitable, indépendant (insolent aussi), tout seul dans sa cellule» (p. 103).

Mais quoique tout conspire à l’accablement de Lucas et à son statut de victime expiatoire, ce damné et ce condamné, ne pouvant être entendu des adultes, confie tout de même à Charles Mallison Jr., le neveu de Gavin, que ce n’est pas son revolver qui a bassement ôté la vie de Vinson Gowrie. Cet aveu entraîne un point de bascule dans l’identité de Charles : un autre Sud se réveille en lui et les provisions simplistes de ses préjugés vont tout à coup se dissiper au profit d’une axiologie plus subtile. Le vif pressentiment de l’innocence de Lucas Beauchamp et son obstination à mimer la culpabilité confèrent à ce dernier les attributs d’un Christ dont chaque mot, s’il est perçu avec une oreille sensible, est susceptible de fonder un évangile. Ainsi, dès lors que Lucas se livre à Charles, celui-ci se transforme en quelque sorte en apôtre de celui-là, prêt à soulever des montagnes pour sauvegarder la voix la plus précieuse de l’humanité. Doué maintenant d’une foi inébranlable et mélangée de cette légère méfiance qui la fortifie, Charles, suivant les suppliques de Lucas, se prépare à fendre le crépuscule et la nuit pour aller déterrer le cadavre de Vinson, pour «aller violer la tombe [d’un des enfants de la quatrième circonscription] afin de soustraire à sa vengeance un nègre assassin» (p. 122), pour inventorier sur le corps inanimé un détail balistique écrasant qui réhabilitera l’accusé. Cette requête macabre de Lucas confirme qu’il a dû être une espèce de témoin gênant parmi les affaires des Blancs, qu’il se sera plus ou moins trouvé au mauvais endroit au mauvais moment et qu’on aura saisi l’occasion de se délester du Mal en le transplantant maladroitement sur un nègre de suspecte renommée (cf. pp. 277-284).

Le projet d’exhumation et sa concrétisation intrépide sont assumés par une trinité de «Rois» mages qui par leur action décisive certifient métaphoriquement la naissance d’un Christ noir. Charles est escorté d’Aleck Sander, un Noir de seize ans, puis de Miss Eunice Habersham, une vieille dame opiniâtre et courageuse au bel esprit d’initiative. Tous les trois partent affronter les dangers de la quatrième circonscription en étant convaincus de «sauver la tête d’un vieux nègre» (p. 170), marchant vers la réparation d’une offense et l’avènement d’une éblouissante justice (cf. p. 162). Le souci, toutefois, c’est que ces trois saints profanateurs de sépulture découvrent le cadavre d’un «nommé Montgomery» (p. 133) à la place de Vinson Gowrie, ce qui suggère l’existence d’une manipulation d’envergure, d’une spirale de vices également (cf. p. 286), mais, par-dessus tout, cela entérine l’idée qu’il ne fallait pas que l’on inspecte le cadavre escompté car il devait être scarifié d’une preuve accablante. On devine en ce sens que le meurtre crapuleux de Vinson a été commis dans des circonstances si spéciales qu’il a fallu précipitamment porter le corps en terre à dessein d’escamoter une fulgurante vérité, avant, tout aussi précipitamment, de le retirer de la terre pour des motifs similaires. Un faisceau d’incommodantes présences durant le meurtre aura vraisemblablement rendu impossible l’extraction de la balle qui a banni Vinson du monde des vivants. Le brusque ensevelissement du macchabée aura par conséquent gagé sur une dimension plus figurée de l’acte d’ensevelir.

Quoi qu’il en soit, cette affolante découverte alarme les consciences et la seconde ouverture de la tombe, effectuée cette fois devant les insignes du shérif, mais aussi sous les yeux désarçonnés de l’oncle Gavin, de Charles et des Gowrie, aboutit à la consignation d’une sépulture vide (cf. pp. 202-212). Le mystère ne s’éternise point puisque les deux cadavres sont prestement retrouvés, celui de Montgomery enterré, celui de Vinson oppressé par les sables mouvants (cf. pp. 220-5). On acquiert simultanément la conviction que Lucas n’est absolument pas mouillé à cette sordide filiation de phénomènes blasphématoires. Mieux encore, on commence par subodorer que Lucas n’a été qu’un expédient, une opportunité de se mettre à couvert, un moyen parfaitement méprisable de fuir ses responsabilités. L’ombre interlope de Crawford Gowrie plane déjà dans les intelligences et elle prélude le renversement de la foule irascible assoiffée de sang noir. Dans les districts les plus enfouis de l’inconscient, on se dit qu’il serait à présent bienvenu que Crawford Gowrie se rende à la police, qu’il avoue son travestissement de Lucas en assassin idéal, et, après cela, il faudrait même que la multitude arrache de son cœur ombrageux les germes de la rancune et qu’elle ose ovationner Lucas en le hissant sur le Soldat Confédéré de Jefferson (cf. pp. 242-3), et, ce faisant, qu’elle s’avise de voir en ce Christ mississippien «qui a mis sens dessus dessous tout le comté» (p. 238) un équivalent des héros sudistes de la guerre civile.

Et tandis que la véritable identité de l’assassin se dessine en cercles narratifs concentriques et diablement prégnants, errant des périphéries de l’incrédulité jusqu’au centre de l’effarement, la foule se disloque au fur et à mesure et rejoint ses quartiers privés, la somme de cette masse vengeresse s’étiolant et s’éparpillant petit à petit en parties désabusées, en atomes ambulants qui tout à l’heure encore composaient un agglomérat de haine contenue (cf. pp. 247-254). En prenant congé la tête basse, ce que le peuple de Jefferson et des circonscriptions avoisinantes refuse de regarder en face, contre toute attente, ce n’est pas l’indubitable apothéose de Lucas Beauchamp qui aura pris en charge l’impénitence des Blancs, mais, clairement et distinctement, le peuple du Mississippi ne peut pas endurer la vision de Crawford Gowrie ayant tué son frère Vinson avec un pistolet Luger, un revolver venu de France en 1919 et lamentablement échangé avec Buddy McCallum «pour une paire de chiens et de renards» (p. 225). Ce peuple-là est incapable de tolérer qu’un Blanc ait versé le sang d’un autre Blanc, au même titre qu’il a honte de n’avoir pas su malmener l’injustice qui se déroulait pour ainsi dire à côté de lui, à savoir cette injustice tellement répétitive, cette injustice presque intrinsèque, congénitale et spontanée, cette déloyauté féroce qui se perpétue envers de tous les Noirs de ce coin des États-Unis. Plus exactement, la honte du peuple, ici, se caractérise par le crédit adjugé à une croyance veule, c’est-à-dire par le sentiment général qu’une poignée d’officiels, en une seule nuit, réussiraient à abolir la délirante injustice des Blancs vis-à-vis des Noirs (cf. p. 255). Avoir cru en outre que cinq sauveurs (Charles, Aleck, Eunice, Gavin et le shérif Hampton) suffiraient à démanteler le système de l’injustice raciale, ce n’était rien d’autre que se bercer d’illusions réconfortantes, se dédouaner à peu de frais de prendre sa part de responsabilité, comme du reste Crawford Gowrie a usé de perfidie pour essayer d’échapper au scandale. Or que peut valoir ce Sud pris en flagrant délit de couardise en comparaison des soldats et des commanders in chief de la guerre de Sécession ? Pas grand-chose, cela va de soi, et l’unique façon d’amorcer un sentier de repentance consiste à ressentir le dard de la honte. Il ne serait d’ailleurs pas exagéré de soutenir l’hypothèse que Lucas s’est révélé plus sudiste que les sudistes, plus blanc que les Blancs, et que, de ce point de vue, l’intrus n’est pas tout à fait celui que l’on imaginait en ouvrant le roman. Cet intruder in the dust que Faulkner signale dans le titre original de son chef-d’œuvre correspond moins à la trajectoire existentielle de Lucas Beauchamp qu’à celle de Crawford Gowrie, finalement répudié, se donnant la mort avec le Luger qui a vilement descendu Vinson (cf. p. 295), abandonnant la ville de Jefferson à l’ébranlement de ses valeurs, au fait que certains ont couru le risque de «[violer] la sépulture d’un Blanc pour sauver un Noir» (p. 302). Bien sûr il n’est pas dit que cette résolution insensée soit digérée de sitôt, quand bien même, forcément, elle est un écho de ce type de résolution qu’auraient pu prendre des hommes tels que George E. Pickett et Robert E. Lee.

Notes

(1) William Faulkner, L’intrus (Gallimard, coll. Folio, 2010). Traduction de R.-N. Raimbault revue par Michel Gresset.

(2) Cette date est considérée comme le dernier jour historique de la guerre de Sécession, mais, d’un point de vue psychique et faulknérien, cette guerre ne s’est jamais vraiment achevée dans l’esprit des sudistes.

Imprimer

Imprimer