« Une mort dans la famille de James Agee : deuil et filiation au fond d’une âme sudiste, par Gregory Mion | Page d'accueil | L’Amérique en guerre (18) : L’intrus de William Faulkner, par Gregory Mion »

07/09/2020

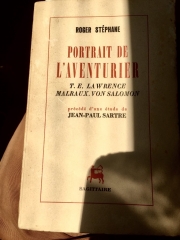

Portrait de l'aventurier de Roger Stéphane

Photographie (détail) de Juan Asensio.

La préface que Jean-Paul Sartre donna au Portrait de l'aventurier (1) de Roger Stéphane est aussi célèbre que remarquable, par sa clarté sans le moindre compromis; il est tout à fait improbable, de nos jours où Yann Moix préface Roussel, Lydie Salvayre l'une des Brontë et François Bégaudeau Bernanos, de prétendre pouvoir être servi par un tel préfacier, mais je n'indique là qu'une évidence d'une platitude houellebecquienne.

La préface que Jean-Paul Sartre donna au Portrait de l'aventurier (1) de Roger Stéphane est aussi célèbre que remarquable, par sa clarté sans le moindre compromis; il est tout à fait improbable, de nos jours où Yann Moix préface Roussel, Lydie Salvayre l'une des Brontë et François Bégaudeau Bernanos, de prétendre pouvoir être servi par un tel préfacier, mais je n'indique là qu'une évidence d'une platitude houellebecquienne.Que Sartre affirme des héros qu'ils sont «les parasites des militants» (p. 20) ne peut guère nous étonner, encore moins nous choquer, comme nous ne pouvons contester la justesse de cette méchanceté adressée non pas tant aux aventuriers qu'aux écrivains aventuriers. Qu'est-ce qu'un Sylvain Tesson, si tant est, c'est une évidence, que nous le considérions comme un écrivain ? Rien d'autre qu'un «parasite héroïque» et encore, je connais un adjectif, médiatique qui conviendrait bien davantage, demandant aux autres, «à ces combattants qui n'ont pas choisi leur combat de légitimer une mort qu'il a choisie; la différence des langages et des mœurs lui permet de garder ses distances. L'importance des fins collectives illumine l'action de l'aventurier mais c'est un éclairage indirect» (p. 21), éclairage assurément, voire franchement louche, si l'on admet que l'écrivain aventurier n'est le plus souvent qu'un petit-bourgeois auquel les colonnes journalistiques sont très largement ouvertes, retour de ses expéditions dûment balisées, qu'il s'agira très vite, le plus vite possible, de presser publicitairement afin d'en retirer de l'argent, entretiens, interviews sur des plateaux d'émissions apportant un éclairage flatteur au visage tanné de notre bourlingueur sans autre probable que celui de tuer le temps, mais dans une tente plantée en pleine Sibérie décongelée.

Le véritable aventurier (et, sans doute, le véritable écrivain), lui, est pris selon Sartre dans un inextricable réseau de contradictions, car c'est entre «la plus folle générosité et le suicide le plus égoïste» que son action «oscille sans jamais s'arrêter» (p. 22), action qui ne pourra même pas prétendre être légitimée par une quelconque fin transcendantale puisque l'aventurier, comme du reste tout homme selon le philosophe, «est un être qui meurt pour ce qui n'existe pas. Ainsi l'action, en s'engloutissant, indique, comme le chiffre de l'échec selon Jaspers, un règne supranaturel de l'être qui ne miroite jamais qu'à travers les défaites, les morts et les trahisons» (p. 24, l'auteur souligne).

La suite de la préface est magnifique, lorsque Sartre «regarde s'éloigner, vaincu et vainqueur, déjà oublié dans cette cité où il n'a pas de place» l'aventurier qui «témoigne à la fois de l'existence absolue de l'homme et de son impossibilité absolue» (p. 27) : «fuyant et cherchant la solitude, vivant pour mourir et mourant pour vivre, convaincu de la vanité de l'action et de sa nécessité, tentant de justifier son entreprise en lui assignant un but auquel il ne croyait pas, recherchant la totale objectivité du résultat pour la diluer dans une absolue subjectivité, voulant l'échec qu'il refusait, refusant la victoire qu'il souhaitait, voulant construire sa vie comme un destin et ne se plaisant qu'aux moments infinitésimaux qui séparent la vie de la mort» (p. 26), autant d'antinomies ne pouvant trouver de solutions, autant de contradictions ne pouvant recevoir une synthèse, et c'est heureux car l'aventurier, du moins ce qu'il en reste, jamais n'a été le plus franc allié des ratiocinations.

La synthèse, ce n'est pas l'aventurier, encore moins l'écrivain aventurier, ce détestable imposteur, qui saura la trouver, lui qui a non seulement fait son temps mais doit être dépassé, au profit du militant, même si Sartre, qui est tout ce que l'on voudra sauf un sot, avoue sans peine ne pas croire au dilemme simpliste «aventurier ou militant» (p. 28), lui qui nous propose un militant aventurier pour ainsi dire, ayant donc une bonne dose de négativité, d'inquiétude et d'autocritique «dans la discipline», autrement dit la «construction» (cf. pp. 28-9). Ce n'est point là une antinomie assurément mais un paradoxe, et l'on sait le penseur assez peu enclin à devoir longtemps les tolérer.

Il est vrai que Sartre n'aura guère eu à forcer le trait, puisque le portrait que dresse Roger Stéphane de l'aventurier est sombre et paradoxal, voire désespéré. N'écrit-il d'ailleurs pas que Ernst von Salomon, Malraux et T. E. Lawrence représentent «peut-être les derniers à avoir tenté de trouver l'authenticité par l'aventure, les derniers à avoir voulu écrire l'histoire avec une minuscule, les derniers qui tentèrent de subordonner l'histoire à leur destin» ? Roger Stéphane pense même que ces aventuriers-là sont tout bonnement les «derniers hommes d'action» car, après eux, «vinrent les militants» (p. 42) donc, dont l'apparition historique a été vantée par Sartre, ce petit mot en apparence anodin ayant donc déclenché la méditation dont le philosophe fit cadeau à Roger Stéphane.

Du texte, assez composite, de ce dernier, je retiens les très belles pages qu'il a écrites sur le fascinant T. E. Lawrence bien davantage que celles sur Malraux, Rossel (il s'agit avant tout, pour les pages consacrées à ce protagoniste de la Commune, d'un long commentaire biographique) ou Ernst von Salomon, assez quelconques, alors que l'aventurier anglais, lui, bénéficie d'une attention toute particulière de l'auteur, illustrant plus que Malraux et l'écrivain des Réprouvés le commentaire de Sartre. En effet, Roger Stéphane présente Lawrence en quête constante de renoncement et, même, d'humiliation, pour lequel le suicide «constituerait une solution facile» qu'il dédaigne pour se plier violemment «au déterminisme intégral» (p. 77). Ainsi Lawrence, que l'on surnomma d'Arabie, expérimentera, de fait, l'une des plus douloureuse série de ces dichotomies (2) pointées par Stéphane et Sartre, dans lesquelles les aventuriers s'enferment immanquablement. Lawrence, un aventurier ? Rossel, un aventurier, lui qui a bien compris, selon l'auteur, que «le temps est révolu des aventures solitaires» (p. 234), lui qui, comme Lawrence, se sacrifie à une cause pour laquelle il ne nourrit aucune admiration particulière, lui encore qui, comme Lawrence, se caractérise comme un homme étant toujours capable de «prendre le parti de sa lucidité, cette incapacité à transiger, à se compromettre» (p. 265), lui qui nous frappe par des accents bernanosiens lorsqu'il écrit qu'il hait le néant, «même quand on le décore du nom de république ou du nom de patrie» (p. 284), lui enfin qui, comme Lawrence toujours, «est devenu comme spectateur de son propre sort, comme étranger à son destin» (p. 277) ?

Roger Stéphane nous présente Lawrence comme un prisonnier tourmenté plus que comme un aventurier lorsqu'il écrit : «En réalité, je ne sais si pour Lawrence l'homme naît pécheur : toujours est-il, et finalement cela revient au même, qu'il ne peut éviter de le devenir. La culpabilité n'est peut-être pas originelle», continue l'auteur, «mais elle est fatale : l'exercice naturel de la liberté la suscite. Tout se passe comme si, pour Lawrence, le péché originel était imputable à Dieu et si la vocation de l'homme était de singer la création divine : Toute création est un péché» (p. 156) comme Lawrence lui-même l'écrit dans ses monumentaux Sept Piliers de la Sagesse.

Roger Stéphane, décidément, paraît troublement fasciné par celui qu'il décrit, ne s'arrêtant pas même au bord du relatif mutisme, sur son propre cas, de l'intéressé, comme le montrent ces lignes qui semblent tendre un miroir au peintre tout autant qu'au modèle mais, fort heureusement, nous préserve de tout tripotage psychanalytique : «Je ne conteste pas pour autant, ni le sentiment de culpabilité, ni la volonté d'expiation. Mais je tends à croire que la mauvaise conscience cultivée par Lawrence de son aventure arabe n'a été qu'un prétexte à l'extériorisation d'un complexe antérieur; et que sa volonté d'expiation n'a été que la cristallisation consciente d'un mouvement plus intime et plus irrationnel. Aucune analyse de Lawrence ne parvient à rendre compte de leur importance et de la forme qu'ils ont revêtue. Il faut admettre autre chose qui s'apparenterait plutôt à cette disposition suggérée par Chateaubriand et Tolstoï, à cette obsession de Dimitri Karamazov : L'humiliation, partage de l'homme, voilà presque l'unique objet de ma pensée, autre chose que Lawrence, impitoyable pour lui-même, s'applique à déceler : Rien de plus haut qu'une croix pour en contempler le monde» (p. 163).

Roger Stéphane, qui fort heureusement encore ne nous bassine point avec l'homosexualité de T. E. Lawrence, lui accorde une véritable grandeur humaine et une riche complexité, pratiquement mystique : «Thomas Edward Lawrence a renoncé, aussi bien au dialogue avec son semblable qu'à l'invocation que, depuis des millénaires, il lance en vain vers ses dieux, pour s'enfoncer dans une solitude et un silence qu'aucune imposture ne vient compenser ni compromettre, qu'aucun espoir ne vient falsifier. Mais, au-delà de sa solitude désespérée, s'affirme avec éclat le sens d'un témoignage que n'eût pas renié Pascal. Son destin exemplaire brille dans un ciel inintelligible où la raison ne rend pas compte de l'homme» (p. 168), pour le dire avec Malraux. Voici bien tout un pan secret de l'aventurier qu'aucun militant, fût-il mâtiné de sartrienne négativité, jamais ne pourra incarner.

Notes

(1) Roger Stéphane, Portrait de l'aventurier (Sagittaire, 1950). Le texte contient de nombreuses fautes, dont la confusion assez constante entre quoi que et quoique (cf. pp. 66, 104, etc.).

(2) «La dérision commence ici : parti pour fuir la solitude, l'aventurier la rencontrera à chaque moment de son destin : Rossel, ministre de la Commune» mais aussi «proscrit», Von Salomon «dans sa prison; Lawrence à toute halte de sa marche arabe, à son départ de Damas, au cours de son séjour dans la R.A.F.; Tchen [personnage de La Condition humaine de Malraux] pendant le combat de rues» (p. 97). Ailleurs, Roger Stéphane accole de nouveau la dérision avec la destinée de l'aventurier : «La dernière mystification de l'action entreprise pour fuir un monde dérisoire consistera à se tourner elle-même en dérision» (p. 138).

Imprimer

Imprimer