« Écrits d'exil, 1927-1928 de Léon Daudet | Page d'accueil | Aïe ça oui ! Le Figaro est du pain béni-oui-oui pour Mohammed Aïssaoui, par Damien Taelman »

09/11/2020

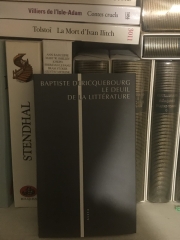

Le deuil de la littérature de Baptiste Dericquebourg, par Baptiste Rappin

Photographie (détail) de Juan Asensio.

Baptiste Rappin dans la Zone.

Baptiste Rappin dans la Zone. Étrange et percutant livre que ce premier essai que signe Baptiste Dericquebourg et qui lie le destin de la littérature à l’aventure des Gilets Jaunes et au projet du RIC (Référendum d’Initiative Citoyenne), tant l’auteur tient qu’il n’existe de littérature que tendue vers l’action, comme si le Verbe devait appeler à l’acte et, plus encore, se faire acte, selon le modèle performatif que John Langshaw Austin rendit populaire. Une telle prise de position n’est d’ailleurs pas sans comporter de pesants paradoxes, car le lecteur taquin en vient à se demander si Baptiste Dericquebourg ne rejoint pas par ce chemin de traverse la cohorte des pseudo-théoriciens postmodernes que, pourtant, il ne laisse pas de tourner en ridicule – nombre de passages sont savoureux, certains jubilatoires ! – tout au long de son ouvrage.

Étrange et percutant livre que ce premier essai que signe Baptiste Dericquebourg et qui lie le destin de la littérature à l’aventure des Gilets Jaunes et au projet du RIC (Référendum d’Initiative Citoyenne), tant l’auteur tient qu’il n’existe de littérature que tendue vers l’action, comme si le Verbe devait appeler à l’acte et, plus encore, se faire acte, selon le modèle performatif que John Langshaw Austin rendit populaire. Une telle prise de position n’est d’ailleurs pas sans comporter de pesants paradoxes, car le lecteur taquin en vient à se demander si Baptiste Dericquebourg ne rejoint pas par ce chemin de traverse la cohorte des pseudo-théoriciens postmodernes que, pourtant, il ne laisse pas de tourner en ridicule – nombre de passages sont savoureux, certains jubilatoires ! – tout au long de son ouvrage.Nous n’assistons pas, en ce moment, à la décomposition de l’Université : décomposée, elle l’est déjà, et depuis un bon moment; c’est donc à une autopsie en règle à laquelle se livre l’auteur, qui prend le détour du récit autobiographique pour d’autant mieux mettre en exergue les causes du décès. Et il en ressort que cette mort est tout sauf naturelle ! Lisons plutôt : «Ce sont les Facultés de Lettres et de Philosophie que j’attaque ici : le type d’enseignement qui y prévaut et leur activité de ‘recherche’ promeuvent une esthétique qui transforme les discours en choses; c’est en elles que s’opère la grande confusion entre la conservation de la lettre et la vie de l’esprit» (p. 16). Au fond, pour Baptiste Dericquebourg, tous les travers de l’Université mènent à la même impasse : qu’il s’agisse des normes de publication (des colloques aux articles des revues académiques), de l’exercice de la thèse (dont l’auteur donne la très juste définition : un exercice de docilité !), de l’hyperspécialisation qui conduit à l’insignifiance, des méthodes d’enseignement, des finalités visées (la culture in vitro de futurs collègues), tout concourt en effet à sevrer la littérature et la philosophie de leur référent, à savoir la réalité. Les enseignants-chercheurs s’adressent à de futurs enseignants-chercheurs, ils passent leur temps à commenter des textes en renvoyant à d’autres textes, reproduisant ainsi le schéma de la différance derridienne au sein duquel les signifiants, ne cessant de s’appeler les uns les autres, finissent par se suffire à eux-mêmes en procédant à l’ablation du monde. Et alors même que les universitaires, ces bien-pensants devant l’Éternel, clignent de l’œil en en appelant à la diversité, en promouvant l’altérité, la simple observation établit tout au contraire le profond éléatisme de cette caste; tout, chez eux, revient en effet invariablement sous la figure du Même : «Car à l’Université, la diversité des approches critiques aboutit toujours au même résultat : critique structuraliste ou génétique, voire franchement biographique, critique stylistique ou sociologisante, ça se termine toujours en colloque, en article ou en thèse» (pp. 29-30).

Et cet éternel retour du Même de compter parmi ses nombreux corollaires un relativisme radical dans la mesure même où les œuvres s’en trouvent vidées de toute signification et privées, par conséquent, de toute possibilité de transmission. Toujours il faut commenter la virgule d’un passage de Proust ou de Hegel, afin de paraître important sans surtout ne rien dire de décisif ; toujours il faut trouver un angle mort, passé inaperçu, ignoré jusqu’alors, qui justifie une inscription en thèse mais sert la reproduction d’un système plus que le monde des idées. C’est la raison pour laquelle Baptiste Dericquebourg affirme que «la neutralisation des enjeux théoriques s’accompagne d’un aplanissement des discours et des auteurs eux-mêmes» (p. 30).

Mais le Même, c’est aussi la promesse de l’inceste et de la dégénérescence, ainsi que notre jeune essayiste le remarque avec humour en retournant les thèses de Bourdieu contre ses zélés thuriféraires : «À cette logorrhée pseudo-scientifique [celle du Maître bien sûr], on opposera l’évidence suivante : les mouches dégénèrent dans un bocal hermétiquement fermé. En peu de temps, leur reproduction incestueuse donnera naissance à de petites mouches débiles, aveugles et sans ailes» (p. 54). Quelle lucide description de l’universitaire, lui qui, pris de psittacismes, répète les mêmes mots-clefs, ressasse les mêmes canevas conceptuels, rabâche les mêmes expressions théoriques que dans les années de l’après-guerre ! Il se croit dans le coup, se pense dans le vent, mais déploie mécaniquement la même stratégie à laquelle la horde des déconstructeurs nous a désormais habitués : l’analyse des discours et des pratiques qui, comme le note finement Baptiste Dericquebourg, constitue le pont entre les études de Lettres et de Philosophie et la sphère médiatique dont l’occupation centrale est le commentaire, puis le commentaire du commentaire, etc. Comme dirait Milou, agacé par le perroquet dans Les bijoux de la Castafiore, «moi, je ne supporte pas ces bêtes qui parlent !».

Il est surprenant de voir coexister cette lucidité sur la littérature et la philosophie avec une certaine naïveté car, à en croire l’auteur, ces départements de l’université seraient plus gravement touchés par la dégénérescence que les autres ; lisons ce surprenant développement : «Bien d’autres formations enseignent à écrire et à parler de façon efficace : la rhétorique et les ateliers d’écriture ‘littéraire’ sont mieux accueillis dans les instituts d’études politiques qu’en fac de Lettres; le marketing a recyclé la poésie, la communication le roman; la philosophie est pastichée dans les séminaires de développement personnel. Il n’y a plus qu’en de tels lieux, où les discours sont asservis et sans histoire (ou bien porteurs d’une histoire perpétuellement réécrite selon les impératifs de la bourgeoisie), que s’enseigne ce que n’offrent pas les facs de Philosophie et de Lettres. Mais derrière, il faut entrer sur le marché du travail et devenir salarié du privé» (page 21). À dire vrai, nous avons dû lire ce passage à plusieurs reprises, tant il nous surprit : c’est que nous ne nous attendions pas à ce que Le deuil de la littérature conduise Baptiste Dericquebourg à vanter les mérites des ateliers d’écriture de Sciences Po, des IUT et des IAE ! Faut-il privilégier un simulacre à l’autre ? De deux maux, il convient de choisir le moindre, nous rappelle la sagesse populaire : et c’est bien ce que fait l’auteur. De son point de vue, en effet, les ateliers d’écriture, le marketing et la communication ne sont pas autant condamnables que les pratiques des facs de Lettres car subsiste en eux une visée d’efficacité.

Nous voici parvenus au cœur de l’argumentation : l’idolâtrie des textes que cultive l’université, idolâtrie qui se manifeste le plus clairement dans l’actualité donnée à des textes qui n’ont pourtant plus de lecteurs, coupe les facs de Philosophie et de Lettres de l’expérience du monde à laquelle les mots devraient introduire. Cela signifie deux choses, étroitement liées : d’une part, la littérature doit se définir comme une rhétorique ; d’autre part, elle a pour vocation de déboucher sur une action, ou sur l’élaboration d’une action : «Le contraire d’une littérature parnassienne n’est pas une littérature engagée, dont les livres dispensent de pieuses leçons de morale ou de politique ; c’est un usage du langage dans des structures sociales où s’élabore l’action collective : en un mot, la rhétorique» (p. 71). Au fond, deux grands types de parole se partagent la pratique des mots, sans nécessairement entrer en conflit l’une avec l’autre : la parole vaine et stérile qui tourne en rond sur elle-même et s’enferme dans une éternité éthérée, la parole utile et féconde qui se trouve grosse d’un avenir. On peut encore le dire autrement : la mort de la littérature n’est pas un drame dans la mesure où les mots peuvent trouver de nouveaux supports d’expression.

Le lecteur de cette recension comprend alors pourquoi je la débutai en faisant référence au RIC : pour Baptiste Dericquebourg, le mouvement des Gilets Jaunes et la revendication référendaire qui l’accompagna témoignent «d’une demande de langage utile, utilisable» (pp. 90-1) et, en eux, se produit la résurrection de la figure du Citoyen qui se caractérise, justement, par l’usage de la parole. On pourrait objecter à l’auteur, avant d’en arriver en conclusion à des arguments autrement plus tranchants, que le RIC conduit au même résultat que les pratiques de la déconstruction auxquelles, étudiant, il devait docilement assister voire se livrer : dans les deux cas, l’objet même du texte ou de la parole s’efface derrière la méthode. Qu’il s’agisse d’une technique d’analyse de textes ou d’un dispositif de démocratie directe, le fond des discours se trouve dans les deux cas soumis à un protocole plutôt que discuté en lui-même. C’est bien le déploiement d’une méthode qui légitime la production écrite, et non pas le caractère désirable de cette production.

Ancien étudiant de philosophie et de sciences de gestion, aujourd’hui ‘enseignant-chercheur’ à l’Université, je partage en large partie les analyses de Baptiste Dericquebourg : force est de constater que les facultés de Lettres, de Philosophie et de Sciences Humaines et Sociales sont devenues de putrides vases clos où se reproduisent, incroyablement nombreux, les moucherons de la pensée. Il conviendrait néanmoins d’étendre le diagnostic à l’ensemble de l’Université, tant les autres départements ne se trouvent guère épargnés par les maux décrits par l’auteur. L’Université est morte, et ce n’est pas une mauvaise nouvelle, loin s’en faut ! Toutefois, je bute sur l’utilitarisme ambigu de l’auteur : n’est-il pas réducteur d’assimiler la littérature au besoin d’expression et d’action collective ? En faisant sien un tel postulat, Baptiste Dericquebourg rejoint les cibles qu’il s’est donné dans son essai : comme ces dernières, il procède à l’évacuation en bonne et due forme des questions métaphysiques et théologiques qui pourtant forment le sel des grandes œuvres. Le Mal, l’Origine, Dieu, le Verbe, la Création, le Logos, la Liberté, le Destin, ces catégories sont tout autant bannies de l’Université – au nom d’un geste d’émancipation vis-à-vis des traditions grecques et catholiques – qu’absentes des lèvres des Gilets Jaunes. Aussi nécessaire cela soit-il, les mots ne doivent-ils servir qu’à défendre un pouvoir d’achat ?

Imprimer

Imprimer