« Nos maîtres censeurs | Page d'accueil | Nous sommes tous des Foutriquets »

08/03/2004

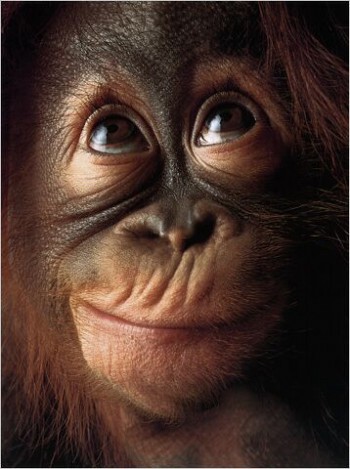

Derrida n'est-il qu'un singe ?

Aujourd’hui, j’ai terminé l’étrange et terrible Psoas de Daniel Cohen. C’est un livre magnifique sans l’ombre d’un doute, qui retrace la longue agonie d’une mère que son fils ne peut se résoudre à abandonner. C’est aussi un livre réécrit parce que, nous dit l’auteur, il ne pouvait, le relisant, en supporter l’effusion, caractéristique ou plutôt défaut, comme il me l’a écrit dans une belle lettre, qu’il reproche justement à mon livre sur George Steiner. Il a raison bien sûr, il s’agit d’une effusion, comme un écoulement de pus suintant d’une plaie qui demeure ouverte. Cohen me dit que l’écriture seule a pu le sauver. Encore une fois, il a raison même si cette dernière ne pourra lui apporter une quelconque consolation. Le mystère, la grandeur, la beauté et, finalement, la misère de l’Art est qu’il ne peut, au mieux, que nous conduire vers cette porte gardée par le chérubin dont parle Kafka : nous attendons d’entrer mais nous ne pouvons le faire, comme si l’œuvre était, justement, l’obstacle, le miroir au travers duquel il faudrait passer. Je note la volonté farouche de Daniel Cohen de ne pas sombrer dans le pathos religieux. Une fois de plus, il a raison. C’est un croyant – comment ne le serait-il pas en ayant écrit un tel livre ? –, lecteur conséquent de la Bible (en tout cas de l’Ancien Testament), qui refuse de s’apitoyer sur l’immense distance que son enfance puis son adolescence ont toutes deux mise entre lui et Dieu. Il se tient à cette volonté, bien sûr juive comme tout ce qui s’obstine, et qui a raison de s’obstiner. Lui aussi, comme d’autres, de plus fiers, de plus peureux qui tentèrent de fuir Dieu en allant se cacher dans le ventre des monstres, lui aussi tombera – est tombé ? – dans la main de Dieu. Je dois lire à présent d’Humaines conciliations ainsi que ses Lettres à une amie allemande. Je poursuis mes remarques sur Psoas: parfois trop de complication, frisant un proustisme de carabin («Tes hoquets matinaux, carillon infernal de mon enfance, lorsque fêlée à la racine de ton être bousculé par tes propres blocs grisâtres, tu arrachais à tes entrailles une rage morbide») puis une remarque à moitié juste sur le fait que la maladie du langage est une maladie de notre être. Non cher Cohen, il faut écrire que la maladie du langage est la maladie de l’Être, comme n’ont cessé de le répéter Elias Canetti après Karl Kraus, que vous connaissez bien évidemment. Lecture de l’excellent Ruiner les vérités sacrées d’Harold Bloom, duquel Steiner, à propos de la folle prodigalité d’invention shakespearienne du langage, s’est évidemment inspiré. Steiner, un peu plus, baisse dans mon estime puisqu’il me semble n’être qu’un génial compilateur. À dire vrai, j’ai remarqué cela dans mon étude consacrée aux rapports complexes entre le Cœur des ténèbres de Joseph Conrad et le roman du maître de Cambridge, Le transport de AH (voir le Cahier de l’Herne qui a paru l’année passée sur Steiner). Bloom d’écrire, avec mille raisons, contre Derrida et ses épigones mais surtout en soulignant que tout grand écrivain, pour faire naître son œuvre, doit au préalable abolir toute forme de croyance qui ne serait pas tout entière dirigée comme un rayon laser sur cette même œuvre : «Notre époque faiblarde s’attarde sur la fausse hypothèse de la mort de l’auteur, passe-temps qui ne tient pas debout face au scandale de l’autorité perpétuée de Milton, de son usurpation permanente de la dialectique de l’augmentation littéraire aussi bien que du ressentiment auctorial.» Appris par cœur quelques vers d’un poème de La Tour du Pin, commençant par : «Elles sont dans l’exultation, les voix de l’homme !», etc., se terminant par «Ce qui reste gravé sur les roches enfouies/De l’émerveillement des matinées humaines.» Je songe ainsi à l’entretien récemment paru dans La Revue des deux Mondes consacré aux recherches d’Emmanuel Anati sur le langage préhistorique. Ses hypothèses, à savoir que les peintures pariétales ont constitué un langage symbolique parfaitement organisé, sont tout simplement fascinantes. Comme nous sommes loin avec Anati, dont les recherches sont bien sûr décriées par les singes savants – et assistés par les deniers de l’État ! – que sont la plupart de ses collègues, que nous sommes loin des inepties d’un Chomsky, pour lequel le langage n’est rien d’un plus qu’un meccano complexe… J’imagine également la tête que ferait Derrida en lisant les lignes audacieuses de ce chercheur, lui qui n’a cessé de battre en brèche l’idée rousseauiste et finalement, selon Steiner, logocratique, selon laquelle le langage, lorsqu’il est né, était infiniment plus proche du chant que du pidjin actuel utilisé par nos journalistes !

Lien permanent | Tags : critique littéraire, langage, jacques derrida, george steiner, elias canetti, karl kraus |  |

|  Imprimer

Imprimer