« Le roman frigorifié de William T. Vollmann : Les Fusils | Page d'accueil | Babel ou l'oubli des langues »

24/03/2007

Spengler l'infréquenté, par Jean-Luc Evard (Infréquentables, 5)

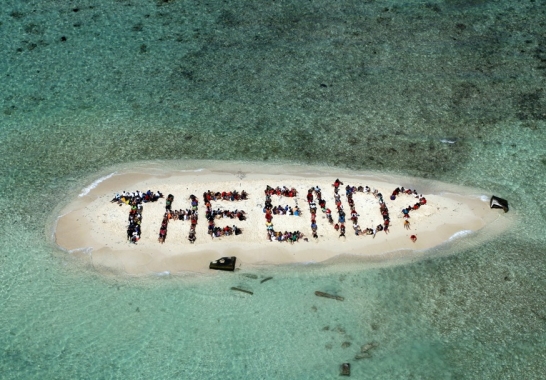

Crédits photographiques : Lou Dematteis (AP Photo/Spectral Q).

Commençons par l’après-Spengler, par le peu de cas qu’on fit de cette œuvre en France quand le reste de l’Europe feuilletait fiévreusement Le Déclin de l’Occident, et par les raisons possibles de ce rejet. La traduction n’en parut qu’en 1948 (en 1924 en Espagne, en 1926 aux États-Unis), quand sans doute l’oubli avait déjà commencé : dix plus tard, lors d’une décade de Cerisy consacrée à Toynbee, il fut souvent question de Spengler comme de l’auteur dont l’historien britannique, il le soulignait lui-même, s’était directement inspiré – au point d’occuper, dès l’après-guerre, la place laissée vacante. (Quelle vacance ? Celle du «poly-historien» immortalisé par Gibbon, récapitulant non pas une «histoire universelle» – Weltgeschichte – mais le «monde comme histoire» – Welt als Geschichte.)

En France, Spengler joua de malchance (et le guignon s’acharne : on lit Hutington, qui reconnaît sa dette à l’égard de Spengler dont néanmoins la pénitence ne prend pas fin). Ses recenseurs, de son vivant, suspectent en lui un nationaliste allemand déguisé en philosophe. Vermeil – la Sorbonne, donc –, en 1938, le range parmi les «doctrinaires de la révolution allemande», entre Moeller Van Den Bruck et les hitlériens patentés. Ou bien ils paraphrasent le texte et ses équivoques, sans en démêler les registres, et subissent alors la séduction du syncrétisme spenglérien qui leur propose les clefs d’une Histoire Totale. Où classer en effet ce curieux détracteur du «libéralisme» (donc de l’Occident parlementaire et mercantile) acharné aussi à vitupérer Marx, mais au nom du «socialisme» (un socialisme d’extraction «prussienne» certes, mais nourri de Fichte et de Lassalle) ? Où situer ce pessimiste chantre de l’énergie «faustienne», cet écrivain conseiller des prétoriens anti-weimariens que rebute toute activité politique organisée, ce puits de science snobé par les mandarins de l’Université, ce partisan du césarisme finalement rejeté par les hitlériens ? Acerbe, le portrait campé bien plus tard, en 1971, par un historien américain semble toucher au vif du sujet : «Lorsqu’on lisait les propositions ambitieuses de l’introduction [du Déclin de l’Occident], on avait l’impression d’écarter le rideau de la tente de la diseuse de bonne aventure, et l’on trouvait hautement encourageant d’apprendre que l’Allemagne ne fût pas, dans le monde occidental, le seul pays sur le déclin. Célibataire malheureux et solitaire, misogyne, misanthrope et irritable, accablé de migraines, cardiaque, myope et insomniaque, Oswald Spengler avait renoncé à sa carrière de maître d’école pour écrire son livre. Il le rédigea dans la pénurie pendant la Première Guerre mondiale, et quelques mois après la parution du premier volume, il devient l’un des personnages les plus célèbres et les plus influents de l’Allemagne. De tempérament réservé, il ne répondit jamais aux critiques et parut rarement en public. Il aimait s’identifier à Tibère, symbole de la mégalomanie frustrée, de la haine de soi-même et de l’impuissance qui l’obsédaient. (1)» On admettra alors que l’indifférence française à Spengler résultait de la conjonction de deux contre-temps : le premier, en Allemagne, typique des tribulations de l’intellectuel déclassé en ce pays – c’est, dans un autre langage et pour d’autres auteurs, le diagnostic de Hofmannsthal en 1928 – , le second, en France, où l’on ignore tout, et pour longtemps encore, des œuvres de la révolution conservatrice allemande (il faut attendre 1968 et le livre de Julien Freund sur la «décadence», Histoire sociologique et philosophique d’une catégorie de l’expérience humaine, pour avoir vent de la place occupée par Spengler dans les années weimariennes : une figure de proue de la révolution conservatrice).

Lorsque le nom de Spengler, en France, sort de l’obscurité, à Cerisy, en 1958, il doit cette aubaine à la voix de Raymond Aron. Aubaine inattendue, et fatale, comme le montrent les sentences qui émaillent l’éloge : «… Spengler peut tout expliquer, sauf sa propre existence. Car, dans la mesure où il a raison, il a tort. Si les sociétés, les cultures ne peuvent pas se comprendre, l’homme qui ne peut pas exister, c’est Spengler qui les comprend toutes […] Au bout du compte, il y a presque contradiction dans la philosophie de Spengler, où, d’une part, chaque culture est sans communication avec les autres, et où pourtant elles ont toutes la même structure (2)» Le reste de l’assistance, hormis Toynbee, n’est pas plus tendre : «Pour ma part, je dois beaucoup à Spengler. Il y avait chez lui de l’humour munichois et un certain ressentiment contre les pontifes de la science officielle. Ses théories me paraissent en général fausses, ses formules parfois abracadabrantes […] Il n’en reste pas moins que ses analyses sont souvent prodigieuses» (H.-I. Marrou) – «Lorsqu’on lit Spengler, on éprouve l’impression d’être devant une foule d’analyses suggestives, doublées d’un système conceptuel qui nous semble absurde et intenable (3) » (L. Goldmann). Quinze ans plus tard, quand l’œuvre de Toynbee sera déployée, celle de Spengler, à proportion directe, connaîtra une seconde éclipse : «À mesure que s’est développée cette enquête par essence presque illimitée (i.e. les travaux de Toynbee), l’intervalle s’est progressivement élargi entre la vision de Spengler et celle de Toynbee», arbitre R. Aron, décidément précis avec ses propres hypothèses (4).

Spengler ne sortira vraisemblablement jamais de cette luxueuse quarantaine. J’en risque le pronostic ? Il me faut en répondre. Mes raisons relèvent de deux ordres.

Quant à la première, je l’ai suggérée déjà : elle tient à la facture même de l’œuvre de Spengler, qui, sous son dehors de bel argumentaire, répète à son insu le remarquable désordre des chantiers du grand inspirateur de Spengler, Nietzsche. Aussi prestigieux soit-il, aucun syncrétisme n’est fondateur, et le Grand Roman historique de Spengler échappe d’autant moins à cette règle qu’il a sciemment mélangé les genres narratif et spéculatif, épique et polémique, déductif et analogique (cela sans doute lui valut d’être rangé par Heidegger parmi les ouvrages de «philosophie populaire»). De tels mélanges aboutissent à l’occasion à des prouesses – d’érudition, d’intuition, de virtuosité dans le didactisme, mais leur coût est prohibitif : pour toutes les circonférences dessinées par analogie sur ces fresques de l’histoire universelle, aucun centre véritable – ce qui est fatal à la perspective annoncée. La philosophie de l’histoire dénoncée se venge ainsi aux dépens de l’auteur : contre Vico, Spengler réécrit à la Vico une chronique du règne de l’homme, mais dans un pathos futuriste qui, à ses dépens, l’attire dans le blasphème inutile. Spengler nie du tout au tout le schéma diachronique d’une histoire progressant vers son intelligibilité finale, et lui oppose un comparatisme analogique : au fil du temps, de leur naissance à leur mort, les sociétés répéteraient toutes le même programme du même «organisme» humain. Le préjugé des «philosophies de la vie» les ramène au giron des métaphysiques qu’elles avaient rêvé de ruiner : l’analogie qu’elles postulent entre l’humain et le vivant pour protester contre le règne du concept (qu’elles caricaturent), cette analogie n’est elle-même jamais interrogée. Elle est leur credo. Impatiente et impérieuse comme tout article de foi hostile à sa propre rationalisation, elle perd toute chance de se mesurer à son véritable adversaire philosophique, logos. D’où une fragmentation maligne du raisonnement, qui n’avait pas échappé à Musil relevant la fréquence des oppositions binaires – et pauvres – qui meublent le texte du Déclin de l’Occident; si la thèse expose la règle d’un cycle historique ternaire, elle procède par séquences réitérées d’oppositions binaires (nature/histoire, devenu/devenir, être/destin, etc.) – sans que jamais cette mécanique elle-même soit explicitée. Le syncrétisme qui tout embrasse se fait ici éclectisme expéditif : une loi de l’entropie est présentée (suggérée), mais une loi qui ne dit pas son nom. L’idée de loi y est déniée alors même qu’elle y est, ô combien, appliquée – ainsi en va-t-il des «philosophies de la vie», du moins quand elles négligent de construire leurs fondements et sanctifient – la Vie – au lieu de spécifier ses genres.

Quant à ma seconde raison, elle a trait non au défaut interne de composition, mais aux contextes.

Contexte proprement philosophique, d’abord, propre à une conjoncture de l’histoire du genre philosophique parmi d’autres genres de pensée. Que les «philosophies de la vie» n’aient pas toutes été prédestinées au désordre premier que je relève dans l’entreprise de Spengler, en témoigne, dans la même génération, le cas de l’œuvre de Bergson, lequel n’a exploré les limites des images mécaniques du monde qu’en prenant soin, en même temps, de réserver à plus tard le moment conclusif des synthèses du vécu et de l’entendement («plus tard» : ce sursis, pensait-il, fait le privilège par excellence de la réflexion philosophique, précieuse obligation qui elle seule protège des violences de la simplification).

Et que de plus ce désordre, loin de tarir la veine explorée par Spengler, puisse inspirer un genre de pensée, voilà ce qu’il faut de principe commencer par accepter (car, littéralement, la modestie tient dans cette acceptation, difficile, de la pluralité des modes) – et voilà qu’on comprendra à la lecture de ce verdict d’Adorno : «Spengler fait partie des théoriciens de la réaction extrême, dont la critique du libéralisme s’est révélée sur bien des points supérieure à la critique progressiste. (5)» Cet hommage était riche de sens, et lourd de conséquences : il anticipait sur la perception ultérieure des raccourcis factices qui multiplient la puissance du préjugé idéologique ou, plus exactement, celle de l’affect, ici surmonté par Adorno qui, non sans modestie autocritique, reconnaît chez l’adversaire ce qui fut aussi une affinité avec lui. La vie de l’esprit ne serait-elle pas en effet infiniment plus féconde si ses protagonistes et ses antagonistes se reconnaissaient cette communauté de souci, non pas à distance et rétrospectivement, mais en présence ? Qu’entrevoit Adorno, en effet ? Que si enjeu politique et idéologique il y eut, il ne fut certainement pas là où on l’affirme.

Même venant de la part d’Adorno cet appel à la modestie dans la pensée ne fut pas entendu. Certes, l’enjeu en cause, il lui faut perdre toute actualité pour qu’il cesse d’oblitérer une œuvre, et qu’on commence de l’entendre par-delà ses polarisations, celles intentionnelles et celles involontaires. Or, ce temps d’après l’enjeu, il semble que pour Spengler il ne doive jamais venir. Prenons le cas d’un de ses lecteurs français d’aujourd’hui, Jacques Bouveresse, qui intitule en 1983 La vengeance de Spengler son approche du cas Spengler. Spengler, dit Bouveresse qui polémique contre la french philosophy «postmoderne» qu’il incrimine d’irrationalisme, Spengler a ressuscité. Et de risquer un spectaculaire raccourci : «Par une singulière ironie, Spengler, qui voulait dénoncer les chefs de parti et leurs domestiques de la presse ‘démocratique’ a, comme le remarque Adorno, ‘prophétisé Goebbels (6)» On a là le plus remarquable exemple du prix faramineux payé par Spengler à ses propres approximations : Bouveresse abuse ouvertement des sens aujourd’hui si confus de l’idée de prophétie (en usurpant le nom d’Adorno qu’ailleurs, trois pages plus haut, il ne range pas moins avec Spengler parmi les écrivains «émotionnels» – entendez : démagogues), mais le peu noble procédé n’est-il pas de bonne guerre – repris à Spengler lui-même, au sens où sa prose, à peu d’exceptions près, reste oratoire et au sens où, non l’auteur Spengler mais Spengler homme politique entretint de fait le plus boiteux des rapports avec les praticiens de la foule, ne «prophétisant Goebbels» que pour multiplier plus tard – trop tard – les contentions contre le même ? Épisode plus qu’anecdotique : s’il était vrai que Spengler ne fut qu’un «émotionnel», ne serait-il pas temps de le lire en connaissance de cause, je veux dire : sachant qu’à ces émotions – les siennes – d’autres se sont substituées (ou succédèrent) et que rien ne décantant plus vite que de telles émotions il nous reste leur trace, elle insoluble, le chiffre d’une époque ? À Bouveresse l’affect fait donc oublier que Spengler, tenté par quelque «alliance provisoire entre la populace et l’élite» (H. Arendt) et témoin comme Ortega y Gasset de la destruction de la société de classe par la société de masse, n’a rien à nous donner de ce point de vue, à nous qui assistons à la destruction de la société de masse par celle des hypermobiles. S’il devait y avoir de véritables héritiers de Spengler, que ses contempteurs vétilleux se rassurent : ils oublieraient l’entêtement peu ordinaire et peu enviable avec lequel Spengler réussit à toujours esquiver les apories de son travail, mais ils feraient leur l’énergie avec laquelle ce naufragé hautain des allégories de l’histoire (ce disciple malheureux de Herder) chercha, en dépit de l’entropie, un point perspectif qui ne dût rien au relativisme. Ce point perspectif, il crut le trouver dans une des figures fétiches de son temps, l’idée, déjà informe, d’Occident. Pour être un grand intempestif – un intempestif inoubliable –, il n’a manqué à Spengler que de mieux respecter ses pairs, à commencer par Max Weber qui, lui aussi, dans son Avant-propos à la Sociologie des religions, risqua, mais à raison de plus de rigueur, l’hypothèse d’un «Occident» principe d’historicité. Il sera donc de bon ton d’épingler l’un comme si, par un point au moins, il n’était pas le voisin de l’autre, habitant le même occident désorienté. Soyons, nous, plus probes : l’un et l’autre connurent la même inquiétude – la même manie.

L’oubli et la gloire sont des divinités toujours néfastes, non pas injustes. La postérité eût mieux lu Spengler si Spengler n’eût pas feint de ne pas lire Weber. Rêvons du grand livre à venir où, terme à terme comparés, l’Occident de Spengler l’oublié et l’Occident de l’inoubliable Weber – le même Occident – nous feront lire ce testament, devenu inutile puisque conçu quand cet horizon, loin de décliner encore, s’efface. De l’effroi sans fin, nous voici à notre fin sans effroi.

Notes :

(1) Alastair Hamilton, L’Illusion fasciste. Les intellectuels et le fascisme 1919-1945 (trad. fr. M. Paz, Gallimard, 1973 [1971]), p. 131.

(2) L’Histoire et ses interprétations. Entretiens autour de Arnold Toynbee, sous la direction de R. Aron (Paris, La Haye, Mouton, 1961), pp. 38-39.

(3) Id., p. 50-51.

(4) Préface à A. Toynbee, L’Histoire. Les grands mouvements de l’histoire à travers les temps, les civilisations, les religions (Bruxelles, Elsevier/Sequoia, 1972), p. 5.

(5) Adorno, Spengler après le déclin, in Prismes, trad. fr. G. et R. Rochlitz (Payot, 1986 [1950-1953]), p. 93.

(6) J. Bouveresse, La vengeance de Spengler, in Essais II. L’époque, la mode, la morale, la satire (Marseille, Agone, 2001), p. 95.

L'auteur

Jean-Luc Evard est germaniste et philosophe. Ses recherches portent, entre autres, sur l'histoire de la révolution conservatrice. Essais parus dans diverses revues (Conférence, Cahiers d'Études Lévinassiennes, Archives de philosophie). Traductions de F. Rosenzweig, E. Jünger, H. Arendt, etc. Publications récentes : Ernst Jünger. Domination et autorité (Éditions de l'Éclat, 2004), Signes et Insignes de la catastrophe. De la swastika à la Shoah (Éditions de l'Éclat, 2005), La Religion perverse. Essai sur le charisme (Éditions du Rocher, 2008).

Imprimer

Imprimer