« Bellum civile ou Civil War in France : intégralité des textes | Page d'accueil | Un Monsieur Ouine russe ? Un Démon de petite envergure de Fedor Sologoub »

28/11/2007

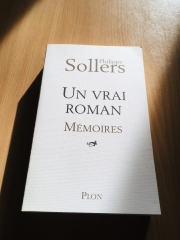

L'anodine comédie de Philippe Sollers : à propos d'Un vrai roman

Crédits photographiques : Delcia Lopez (AP Photo / The San Antonio Express-News).

«Quand on n'a rien à dire, on parle de tout. Ça compense.»

Renaud Matignon à propos de Le Secret, in Le Figaro, 22 janvier 1993.

«[...] le vrai, le faux, le vrai-faux, le faux-vrai, l'énigme impénétrable sans énigme, telles étaient ses dimensions avouées.»

Philippe Sollers à propos de François Mitterrand, Un vrai roman. Mémoires (Plon, 2007), p. 181.

Portrait du Sphinx tel qu'en Lui-même enfin la postérité le lange.

Portrait du paon déplumé faisant la roue : d'une de ses plumes tombées dans le Gouffre du Néant naîtra l'Ange Liberté.

Portrait de Calimero encerclé, pour lequel strictement rien ne nous vient à l'esprit.

Soyons d'emblée parfaitement clairs : Philippe Sollers, à force d'écrire des livres de plus en plus mauvais, de plus en plus vides et de plus en plus obsédés par le seul diamètre de son nombril, fort large c'est un fait, sait à peu près écrire. La seule belle phrase de son dernier livre, afin de vous éviter de l'acheter, la voici d'ailleurs : «Je revois Dominique Aury, sage dame âgée, qui, après avoir lu au comité de Gallimard une note de lecture, s'endort doucement dans le crépuscule montant» (p. 206). C'est tout ? Mais oui. Pas de quoi fouetter un Meyronnis n'est-ce pas ? Sollers n'a rien à écrire, c'est donc un fait, mais du moins parvient-il, trempant sa plume vénitienne dans un encrier sec depuis quelques lustres déjà, à réaffirmer livre après livre sa totale satisfaction de n'être qu'un pitre avec deux sous de culture litéraire (deux sous pourtant surévalués) qui n'émeut qu'une seule catégorie de bouffons : ceux qui espèrent secrètement que leur nom sera encore connu en 2047, selon le souhait de Sollers (p. 149), à savoir Benoît Chantre, Gérard de Cortanze, quelques autres encore, dont j'ai déjà oublié les patronymes. Non, ils me reviennent, les noms de ces situationnistes crevant d'une componction adipeuse enrobant un talent d'écriture d'amibe de flache : Raphaël Denys, David Laurens-Atria, Nunzio d'Annibale, ce dernier étant devenu paraît-il gondolier dans le secret espoir de croiser son maître, égaré sur les canaux de Syrtes-la-Morte. Te souviens-tu, Nunzio, des rythmes niais et des refrains naïfs appris avec difficulté mais acharnement, pour les chantonner au faune endormi ? : «Gondolier / T'en souviens-tu / Les pieds nus / Sur ta gondole / Tu chantais / La barcarole / Tu chantais / Pour lui et moi / Lui et moi / Tu te rappelles / Lui et moi / C'était écrit / Pour la vie...». Quoi qu'il en soit de l'habituelle ronde des prétendants en tutu, il paraît que seule Josyane Savigneau, que nous plaignons bien sincèrement, reste fermement persuadée que Sollers n'a pas écrit indéfiniment le même livre aussi nul qu'il se couvre de tous les oripeaux d'un secret d'alcôve. Ce secret, quel est-il ? Voyons mes amis, relisez donc Borges et sa Secte du Phénix et vous saurez alors que le secret le plus fermement secret est qu'il n'y a... pas de secret : «Le Secret est sacré, mais il n'en est pas moins un peu ridicule; l'exercice en est furtif et même clandestin, et ses adeptes n'en parlent pas. Il n'existe pas de mots honnêtes pour le nommer, mais il est sous-entendu que tous les mots le désignent ou, plutôt, qu'ils y font inévitablement allusion […]».

Soyons d'emblée parfaitement clairs : Philippe Sollers, à force d'écrire des livres de plus en plus mauvais, de plus en plus vides et de plus en plus obsédés par le seul diamètre de son nombril, fort large c'est un fait, sait à peu près écrire. La seule belle phrase de son dernier livre, afin de vous éviter de l'acheter, la voici d'ailleurs : «Je revois Dominique Aury, sage dame âgée, qui, après avoir lu au comité de Gallimard une note de lecture, s'endort doucement dans le crépuscule montant» (p. 206). C'est tout ? Mais oui. Pas de quoi fouetter un Meyronnis n'est-ce pas ? Sollers n'a rien à écrire, c'est donc un fait, mais du moins parvient-il, trempant sa plume vénitienne dans un encrier sec depuis quelques lustres déjà, à réaffirmer livre après livre sa totale satisfaction de n'être qu'un pitre avec deux sous de culture litéraire (deux sous pourtant surévalués) qui n'émeut qu'une seule catégorie de bouffons : ceux qui espèrent secrètement que leur nom sera encore connu en 2047, selon le souhait de Sollers (p. 149), à savoir Benoît Chantre, Gérard de Cortanze, quelques autres encore, dont j'ai déjà oublié les patronymes. Non, ils me reviennent, les noms de ces situationnistes crevant d'une componction adipeuse enrobant un talent d'écriture d'amibe de flache : Raphaël Denys, David Laurens-Atria, Nunzio d'Annibale, ce dernier étant devenu paraît-il gondolier dans le secret espoir de croiser son maître, égaré sur les canaux de Syrtes-la-Morte. Te souviens-tu, Nunzio, des rythmes niais et des refrains naïfs appris avec difficulté mais acharnement, pour les chantonner au faune endormi ? : «Gondolier / T'en souviens-tu / Les pieds nus / Sur ta gondole / Tu chantais / La barcarole / Tu chantais / Pour lui et moi / Lui et moi / Tu te rappelles / Lui et moi / C'était écrit / Pour la vie...». Quoi qu'il en soit de l'habituelle ronde des prétendants en tutu, il paraît que seule Josyane Savigneau, que nous plaignons bien sincèrement, reste fermement persuadée que Sollers n'a pas écrit indéfiniment le même livre aussi nul qu'il se couvre de tous les oripeaux d'un secret d'alcôve. Ce secret, quel est-il ? Voyons mes amis, relisez donc Borges et sa Secte du Phénix et vous saurez alors que le secret le plus fermement secret est qu'il n'y a... pas de secret : «Le Secret est sacré, mais il n'en est pas moins un peu ridicule; l'exercice en est furtif et même clandestin, et ses adeptes n'en parlent pas. Il n'existe pas de mots honnêtes pour le nommer, mais il est sous-entendu que tous les mots le désignent ou, plutôt, qu'ils y font inévitablement allusion […]».Sollers sait donc écrire, c'est presque, même, un secret que je chuchote à voix basse, de peur que Sollers lui-même ne le découvre et se souvienne que, comme tant d'autres, il a reçu un talent qu'il n'a pas voulu faire fructifier, qu'il a enterré, une bonne fois pour toutes sans jamais plus s'en soucier. Il devra donc, un jour que nous lui souhaitons proche (afin que son jugement soit moins dur), rendre des comptes. Cet écrivain de la France littéraire en complète décomposition, cet écrivain moisi qui sent les vieux dessous alors même qu'il prône une gidienne libération des plaisirs, cet écrivain qui représente admirablement l'inutilité bavarde d'une prose qui n'a même plus honte d'elle-même, de s'être réduite à un peu de bave scintillante que les escargots du Monde des Livres et du Nouvel Observateur vont prendre soin de détailler avec un puissant microscope électronique, cet écrivain tellement insignifiant qu'il en est réduit à recopier, la langue tirée, les propres incipits navrants et sots de ses propres romans navrants et sots, cet écrivain qui n'en est plus un, qui sans doute même ne l'a jamais été à la différence du foudroyant, et mâle, et aventurier, et intègre Jean-René Huguenin, plus vivant que le mort-vivant qu'est Philippe Sollers, cet écrivain sans écriture sait pourtant écrire, à la différence toutefois notable de Yannick Haenel et François Meyronnis, ses deux petits protégés dont il a probablement relu (et corrigé) les manuscrits, jusqu'à ce qu'ils paraissent être, pour l'un, Haenel, ceux d'un autre romancier, en l'occurrence une romancière, Alina Reyes et, pour l'autre, Meyronnis, quelque consternante méditation que l'on croirait surgie sous la plume de Sollers.

Fin stratège que ce Sollers, ah oui ! Bernard-Henri Lévy, qui annonce les évidences après tout le monde et en tire une très prompte gloire, paraît s'en être aperçu (bien évidemment en habituel bon dernier), dans un article que Le Point aurait dû refuser, tant il est strictement nul, d'un point de vue critique, peut-être même, tout simplement, dans la monotonie de sa langue et la bêtise de ses assertions puant le clientélisme et la soupe au Flore. Meyronnisons : transparent pourtant, ce pauvre Sollers, dans sa finesse héritée des pères jésuites plus que des théoriciens chinois de la stratégie militaire. Il n'a strictement aucun pouvoir, hormis celui, minuscule, qu'une poignée d'imbéciles, dont notre nouveau penseur amateur d'une poupée de cire chantante, veut bien lui accorder mais voyez comme il continue sa petite danse du ventre, son numéro de pestidigitateur fatigué, jusqu'à déclencher l'ire d'une femme pour le moins douce, voire naïve, d'une naïveté parfois totalement décontertante même (il y a fort à parier qu'elle est en train de la perdre rapidement, cette naïveté), comme je le faisais remarquer dans cette cruelle satire.

Car, oui, l'un des nombreux talents ignorés de Sollers est la lecture, la relecture devrais-je écrire, la correction et parfois la réécriture des manuscrits que lui soumettent ses petits soldats mononeuronaux : selon la devise de prudence chinoise, de triple, quadruple ou quintuple strate de jeu dans le jeu appliquée par Sollers (et répétée toutes les pages de son livre ou presque) à l'en croire depuis sa naissance, devise si typiquement pré-adolescente qu'elle en devient, dans le cas de ce vieux grison, aussi ridicule que la vision d'un sexe de bambin accroché aux bourses d'un vieillard, selon cette devise bien digne d'une franc-maçonnerie réduite depuis quelques siècles au moins à de vagues coteries de notables où les paumes moites se chatouillent (et donc se reconnaissent) discrètement du bout des doigts, Sollers aime assez jouer sans toutefois s'exposer. Ses vieux reins libertins, qui ne filtreront bientôt plus que des calculs plutôt qu'ils n'emboutiront des croupes féminines, s'offrent pourtant, de temps à autres, quelques solitaires plaisirs, quelques jeux de hasard et d'amour, par livres (et nègres) interposés. Sollers fait l'amour à Reyes sur le dos, si je puis dire, du pauvre et malingre Haenel qui n'a probablement jamais lu un seul livre de la romancière et semble de toute façon bien incapable de servir de trépied à l'ardeur sollersienne, réelle ou simulée !

Cela importe peu : la justice remettra (ou pas) un peu d'ordre dans cette partie fine où certains partenaires sont étonnés de se retrouver amants, fornicateurs par procuration, lecteurs enfin de livres qu'ils jurent ne pas avoir lus.

Chez notre écrivain, cette approximation permanente d'écriture, ce style rapide qui s'essouffle pourtant continuellement, nerveux alors qu'il n'est que bâclé, se voulant elliptique, mystérieux, humoristique, ironique, fin, léger et qui réussit effectivement à ne pas laisser la plus petite trace dans l'esprit du lecteur à l'instant même où le livre est refermé (Sollers a inventé l'écriture non pas blanche mais vide); cette folie de la parenthèse, comme d'autres avaient la rage de l'adverbe, comme Meyronnis a celle de l'inversion, habitude intime et consubstantielle qui permet à Sollers de ne point s'enquiquiner à créer des articulations logiques entre ses membres de phrases (parenthèse justement : au cas où nous nous apercevrions de l'extrême pauvreté grammaticale de son texte, d'une parataxe qui n'élide rien, surtout pas la vacuité de ce qu'écrit l'auteur), tout en nous faisant subtilement comprendre que la vérité, n'est-ce pas, est ailleurs et que lui, Philippe, sous ses airs de vieux jésuite défroqué, l'a vue; cette meyronnissienne capacité (1) au ridicule le plus évident («splendide, l'acajou, comme l'acacia c'est bon pour les joues», p. 31 ou «Comment ça s'enchaîne, voilà le problème», p. 30 ou enfin «Oui, des hommes sombres, ces patrons mutiques», p. 16), jouant la ritournelle bien connue de l'insignifiance nombriliste, cette débauche d'effets d'un écrivain bientôt centenaire, à moins qu'il n'ait déjà dépassé le siècle, tous ces ingrédients ont toutefois suffi pour qu'un Jean-Louis Kuffer, d'habitude un peu plus attentif à ce qu'il lit et plus fin gourmet, se contente donc de nous servir une épaisse fondue savoyarde et ne trouve rien à redire à ce livre plaisant mais totalement insignifiant (plutôt «épatant à ses yeux), ni roman, ni essai, ni même mémoires mais seulement cela : un texte, un de plus, de PS (c'est volontaire, il paraît que cela fait enrager le doge qui signe toujours Ph. S.), Philippe Sollers, vieille carne qui n'aura jamais copulé qu'avec l'image renvoyée par son miroir. Bruno Frappat, dans un article dégoulinant de componction paru dans La Croix, rattache ce bretteur à la lame de Petit Poucet érotomane au Verbe tel qu'il éblouit les premiers versets de l'évangile de saint Jean. Rien de moins ! Si le ridicule ne tue pas, il devrait au moins parvenir à crucifier ces vieilles punaises de sacristie sur le tableau en liège du catholicisme social, fraternitatif, alternatif, consensuel, bref, progressiste, sans doute la plus belle et redoutable invention du démon pour détruire son antique ennemi.

Sollers ? : «Des écrits indigents mais de l'entregent», nous dit Delphine Peras dans Lire : la formule, rime pauvre à la clé (nous aurions préféré une autre chute : pourquoi pas avec le terme entrejambe ?), qui sent sa petite eau de Cologne journalistique, résume pourtant non seulement le personnage mais aussi l'écrivain que Sollers n'aura probablement été qu'en rêve, en mauvais rêve. Voyez les ombres qu'il convoque à son chevet de mourant qui, comme Valdemar, n'en finit pas de crever et le beugle dans toutes les officines éditoriales, une vraie théorie d'âmes dolentes hurlant pour que nous gardions quelque souvenir d'elles : Deleuze, Althusser, Lacan, Barthes, Derrida, Ponge et tant d'autres, déjà morts et oubliés comme l'est le fantôme révolutionnaire nourrissant une ombre de pensée, Alain Badiou, qu'il ridiculise volontairement (c'est tout de même assez facile de crier haro non point tant sur des baudets que sur de semblables hongres) ou bien involontairement, en glissant, sous les petits pieds de l'aîné, un tabouret qui permettra à celui-ci de se hisser jusqu'à l'oreille velue de Sollers, pourtant pas aussi étiré, sinon par sa vanité surnaturelle, qu'une figure du Greco. Aragon m'a tutoyé, et puis c'est Paulhan qui m'a fait la bise, Mauriac qui m'a offert un déjeuner, Foucault qui m'a dédicacé ses meilleurs livres, Bataille qui m'a refilé une de ses maîtresses, Céline qui m'a demandé de prendre un taxi pour venir faire chez lui la causette.

Cette confuse macération dans le bocal des maîtres compose un livre-brouet qui a même trouvé un éditeur (avec son cuistot improbable, Jean-Claude Simoën, que Sollers n'oublie pas de remercier d'avoir assaisonné ses précédentes carnes indigestes, p. 167), Plon qui, naguère, éditait Georges Bernanos (abordé une seule fois par Sollers, par le trou de serrure habituel auquel notre faune décati colle tous ses organes : mort et sexe !, p. 139).

J'écrivais plus haut que Sollers, lui aussi malgré tant d'efforts pour paraître aussi lamentablement nul qu'un Meyronnis, savait écrire. C'est vrai, surtout le début, assez rythmé, de ses Mémoires avant que le livre ne s'englue dans une mélasse auto-référentielle. Mais quel ennui tout de même lorsque, pour la centième fois au moins, Sollers nous répète qu'il est un être du secret, qu'il a connu, comme l'héroïque François Meyronnis, les plus sordides aspects du Négatif (p. 140), que les femmes l'aiment et qu'il aime les femmes, que son catholicisme ne sent pas le vieux slip et qu'il jouit à tout vent, les gouttelettes de fertilité frétillant comme les langues de feu du Saint Esprit au-dessus des pucelles minaudières et des premières communiantes percluses. Que d'exégèses poussives de livres qui ne le sont pas moins, sous leurs dehors insouciants : les propres livres de Philippe Sollers. Que de répétitions (2) tout de même, parfaitement incapables de sauver quelques rares constats (mais évidemment point détaillés et encore moins justifiés par une analyse) pour le moins justes, comme celui-ci : «Avant-garde décomposée, Université en crise, édition conformiste, journalisme académique, littérature en panne, philosophie à revoir, institutions délabrées, voilà le paysage de la traversée» (p. 94). Que de cabrioles, de la part de ce trapéziste qui saute toujours d'une hauteur de bassine avec la solide assurance qu'un filet amortira son inévitable plongeon, que d'entrechats exécutés sans la grâce aérienne que Sollers croit lire dans chacun de ses livres, que de contorsions pour nous faire comprendre que personne, je dis bien personne, n'a compris mieux que lui Dante, Sade, Casanova, Rimbaud, Lautréamont, Hölderlin, Nietzsche, Artaud, Claudel, Joyce, Heidegger, Meyronnis (celui-là, on le lui laisse bien volontiers, car il n'y a absolument rien à comprendre) !

Sollers, de grâce donc, vieille baderne graphomane qui du paon possède les plus vains attributs et du griffon, hélas, aucun de ceux que Julien Gracq attribuait à cet animal fabuleux, je suis tout près à vous dédier en ce jour de votre cent-troisième anniversaire, cette note à condition que vous me promettiez de ne strictement plus rien écrire, vous qui n'avez jamais écrit que des rinçures que nous nous empresserons d'oublier dès que vous ne serez plus là pour nous en rappeler l'inutile existence.

Notes :

(1) Bien sûr, je pense qu'il s'agit d'être précis et donc de rétablir une vérité : François Meyronnis, inversant, virevoltant, tournicotant à tour de plume, a copié les livres de son maître insigne qu'il a même appris durant de longues soirées de veille. Il faut donc rendre à PS ce qui n'est pas à FM, ce qui n'est même plus à FM, cette bizarrerie d'un grotesque consommé qui pouvait pourtant paraître comme son unique trait de génie stylistique : franchement dommage et pas très reconnaissante, l'inversion qui se précipite dans le giron de papa, pour le dire avec les mots et les tours du petit François...

(2) Combien de fois Sollers aura poussivement seriné dans son ouvrage que Sade n'aurait jamais été couché, sans ses bons offices, sur le papier bible de la Pléiade ? Combien de fois a-t-il cru bon de devoir nous répéter sa passion pour la Chine (fermant les yeux, avec une désinvolture de petite frappe, sur son épisode maoïste) et le fait qu'il savait quelque peu la langue chinoise, d'une si horrible complexité ? Combien de fois son amour pour Mozart a-t-il été claironné, ainsi que sa piètre lecture de Heidegger, auquel il ne comprend bien évidemment strictement rien ? Combien de ces gloires apparemment inconnues du grand public, qu'il se vante d'apprécier en érudit alors que n'importe quel amateur réel de musique classique sait ou devrait savoir qu'une Cecila Bartoli, certes talentueuse, ne vaudrait pas grand-chose si elle ne disposait des faveurs de la presse et d'une impressionnante machine de guerre commerciale ? Combien de fois encore les remerciements, autant de morceaux de sucre jetés aux petits caniches empressés que sont Meyronnel et Haënis, signes incontestables, selon le maître, du futur de la littérature française (p. 154) ou bien encore le très infréquentable Marcelin Pleynet, tellement pestiféré qu'il a pu faire publier ses ouvrages par Gallimard, le Seuil, Actes Sud ou encore Denoël ? Allons allons, Sollers, vieux faune dont les reins n'ont plus une seule goutte de sève, dont la plume a vidé toutes les cartouches achetées à Venise, allons allons, êtes-vous parfaitement sûr qu'il convienne ainsi de sombrer dans le plus parfait ridicule en prétendant que vous ne disposez pas de nombreux relais dans le journalisme et (c'est de plus en plus souvent la même chose, hélas), l'édition ?

Imprimer

Imprimer