« Le Sur Racine de Roland Barthes, par René Pommier | Page d'accueil | William Faulkner, une vie en romans d'André Bleikasten »

16/12/2007

Danger : planète inconnue, par Francis Moury

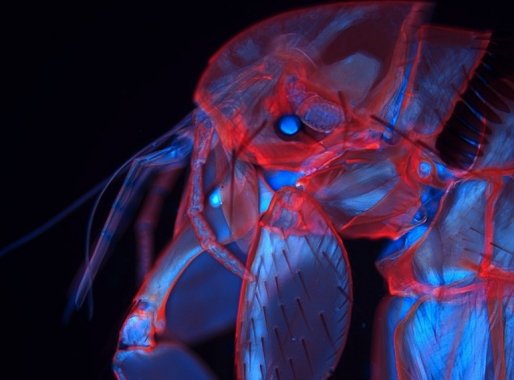

Crédits photographiques : Nikon Small World.

Résumé du scénario

La sonde Phoebus 1 lancée par un centre spatial européen localisé au Portugal et dirigé d’une main de fer par Jason Webb, détecte une planète inconnue de l’autre côté du soleil possédant la même orbite que la Terre. La découverte puis le meurtre d’un espion déclenchent l’intérêt des États-Unis. Le colonel Glenn Ross, un astronaute aguerri, et John Kane, un astrophysicien anglais, sont alors envoyés en mission d’exploration sur cette étrange planète. Ross découvre qu’elle est une planète «double» strictement identique à la nôtre (chaque être humain possède ainsi son double individualisé, là-bas) mais… un double inversé. Une catastrophe spatiale efface toute trace de la découverte et de ses témoins principaux. Seul Webb, rescapé mais au seuil de la mort, s’en souvient.

Danger : planète inconnue [Journey to the Far Side of the Sun / Doppelganger] (États-Unis, 1969) de Robert Parrish est un film de science-fiction mésestimé qu’il convient de réévaluer à l’occasion de sa reprise en DVD zone 2 Pal chez Bach Films. Thématiquement et esthétiquement, et en dépit de la modicité relative de son budget, il soutient en effet à plusieurs reprises la comparaison avec le célèbre mais inégal 2001. A Space Odyssey [2001 : l’odyssée de l’espace] (États-Unis, 1968) de Stanley Kubrick.

Du cinéma fantastique, le scénario retient le thème fondamental du double. Du cinéma d’espionnage, il retient l’idée, historiquement exacte, de la guerre froide comme moteur de la recherche spatiale. Du cinéma de science-fiction, il retient le thème de la découverte d’une nouvelle planète. L’intelligence du scénario, très sophistiqué, dénie toute satisfaction réelle aux amoureux des trois genres : c’est la raison pour laquelle le film fut, à sa sortie, une déception pour leurs aficionados respectifs. Mais c’est précisément cette négation qui porte en profondeur son génie, témoin d’une rigueur particulièrement rare dans le cadre du cinéma commercial de série B et de «l’entertainement».

Car le thème du double, porté au niveau cosmologique, s’interdit toute représentation autre qu’allusive. Saisie par hasard (un champ magnétique détourne la sonde Phoebus de son itinéraire photographique durant quelques secondes), la planète inconnue demeure inconnaissable. On croit y atterrir alors qu’on est déjà revenu sur la Terre. On croit pouvoir y retourner mais la polarité inversée de l’électricité interdit aux machines de fonctionner correctement. Et celui qui le décide – le survivant de la précédente expédition – le décide aussi pour son double qu’il entraîne donc logiquement dans sa propre mort, vérifiant du même coup la justesse post-mortem de son hypothèse. Ultima ratio : le dispositif technologique de la découverte (les installations valant des milliards de livres sterling et de dollars américains : les Allemands et les Français sont, en 1969, tenus pour des radins refusant de mettre la main au portefeuille !) est annihilé par la même conséquence. Oubliée de tous, la découverte demeure vivante dans le seul souvenir d’un vieil homme malade, à l’article de la mort : l’ancien responsable du projet, obsédé par le drame et qui se suicide en se précipitant contre l’image… renvoyée par son miroir. Le danger généré par cette planète inconnue retourne à l’oubli avec le retour à l’ignorance de l’existence même de la planète. Très belle et très étrange poésie cosmologique et gnoséologique, traversée par des éclairs expressionnistes langiens (la révélation de la dualité de Hassler, et de son œil) autant que par une sorte de sourde poésie romantique.

De cet argument génial, et très logiquement développé puis porté à son terme tragique par le scénario de Journey to the Far Side of the Sun, subsiste une amère méditation sur la mort, le temps et l’espace. Sans oublier une vision parfois toute tarkovskienne de la beauté terrestre : Ross, de retour de voyage, contemple intensément les êtres, les objets de la terre pour tenter de les saisir dans leur spécificité. L’idée d’un dédoublement vient à Ross parce qu’il est tombé amoureux d’une femme qui l’aime réellement, à la différence de son épouse névrosée et agressive. Avoir confié à Roy Thinnes, vedette de la série Les Envahisseurs [The Invaders] produite dans les années 1965 par Larry Cohen, le rôle principal du film était une bonne idée de casting : Thinnes voit déjà, pour le spectateur téléphile de 1969, ce que les hommes ordinaires ne peuvent voir.

Techniquement, la mise en scène de Parrish est élégante et souvent très sophistiquée ; l’œil caméra de Hassler, l’inversion de la droite et de la gauche au sein de la perception de Ross : autant d’idées graphiques très bien mise en scène. Les effets spéciaux concernant la technique spatiale, sur terre comme dans l’espace, sont précis, souvent très bien montés : Parrish avait d’ailleurs obtenu un Oscar comme monteur à la fin des années 1940, avant de devenir réalisateur – notamment de l’également sophistiqué et tout aussi génial film noir The Marseille Contract [Marseille contrat] (G.-B.-Fr, 1974). Les équidensités perceptives et mémorielles d’une part, les hallucinations d’autre part, éprouvées par Ross et Webb aux moments-clés de leur existence empruntent à certaines idées visuelles introduites par Kubrick et son spécialiste des effets spéciaux Douglas Trumbull l’année précédente. Elles durent moins longtemps, mais sont aussi belles. Bref, un grand film de science-fiction appartenant à une époque charnière, une époque-clé de l’évolution du genre : celle où il est rattrapé par la réalité, le contraignant à un approfondissement ouvertement intellectuel et non plus seulement plastique.

Imprimer

Imprimer