« Un prêtre marié de Jules Barbey d’Aurevilly, par Germain Souchet | Page d'accueil | D’une nouvelle position des vieux problèmes, par Francis Moury »

16/03/2009

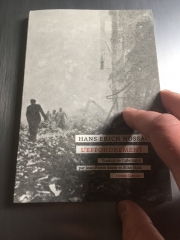

Au-delà de l'effondrement. L'Effondrement de Hans Erich Nossack

Crédits photographiques : Andrea Booher (FEMA News Photo).

Au-delà de l'effondrement, 34 : De la destruction comme élément de l'histoire naturelle de W. G. Sebald.

Au-delà de l'effondrement, 34 : De la destruction comme élément de l'histoire naturelle de W. G. Sebald.«Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu, de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes, et les plantes de la terre. La femme de Lot regarda en arrière, et elle devint une statue de sel. Abraham se leva de bon matin, pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Il porta ses regards du côté de Sodome et de Gomorrhe, et sur tout le territoire de la plaine; et voici, il vit s'élever de la terre une fumée, comme la fumée d'une fournaise.»

Genèse, 19, 24-28.

«À l'instant où nous nous détournons des ruines de notre ancien foyer, s'ouvre un chemin qui conduit au-delà de l'effondrement.»

Hans Erich Nossack, L'Effondrement (nouvelle traduction), p. 65.

Acheter L'Effondrement, nouvellement retraduit (par Jean-Pierre Boyer et Silke Hass, avec une postface datant de1961 de Walter Boehlich) aux éditions Héros-Limite, sur Amazon.

Acheter L'Effondrement, nouvellement retraduit (par Jean-Pierre Boyer et Silke Hass, avec une postface datant de1961 de Walter Boehlich) aux éditions Héros-Limite, sur Amazon.«À partir de maintenant nous ne pourrons plus nous demander : mon œuvre est-elle de taille à s’affirmer face à l’étendue du pays, à celle de la mer ? «Il nous faudra demander : tient-elle tête à ce cimetière ?»

Hans Erich Nossack, Interview avec la mort (Gallimard, coll. Du monde entier, traduction par Denise Naville, 1950), p. 263.

C'est par son dernier texte, fort court, qui est une interprétation du mythe d'Orphée et Eurydice, qu'il faut tenter de comprendre l'étrange livre de Hans Erich Nossack, Interview avec la mort (les pages entre parenthèses renvoient à cette édition et, sans autre précision, au texte intitulé L'Effondrement, écrit en novembre 1943, quelques mois seulement après l'opération Gomorrhe). Dans le texte qui clôt notre recueil, Nossack écrit que : «Rien ne nous autorise à croire que la reine l’ait suivi. Et pourtant, à partir d’un moment déterminé, l’histoire devrait s’intituler : Orphée et Perséphone. Ce qui expliquerait pourquoi le chantre aveugle fut déchiré plus tard par les mégères thraciennes. Car elles s’étaient fort bien aperçues que son chant ne s’adressait plus à une femme mortelle, mais à une déesse de la mort» (Orphée et..., p. 289). Les deux thématiques majeures de ce livre sont ainsi présentes dans ces quelques lignes étonnantes : la mort d'une part, l'une des constantes à vrai dire de ce livre publié en Allemagne en 1948, ensuite la radicale séparation coupant celles et ceux qui ont connu l'horreur la plus indescriptible de celles et ceux qui ne l'ont point connue et ne peuvent que tenter de se la représenter.

C'est par son dernier texte, fort court, qui est une interprétation du mythe d'Orphée et Eurydice, qu'il faut tenter de comprendre l'étrange livre de Hans Erich Nossack, Interview avec la mort (les pages entre parenthèses renvoient à cette édition et, sans autre précision, au texte intitulé L'Effondrement, écrit en novembre 1943, quelques mois seulement après l'opération Gomorrhe). Dans le texte qui clôt notre recueil, Nossack écrit que : «Rien ne nous autorise à croire que la reine l’ait suivi. Et pourtant, à partir d’un moment déterminé, l’histoire devrait s’intituler : Orphée et Perséphone. Ce qui expliquerait pourquoi le chantre aveugle fut déchiré plus tard par les mégères thraciennes. Car elles s’étaient fort bien aperçues que son chant ne s’adressait plus à une femme mortelle, mais à une déesse de la mort» (Orphée et..., p. 289). Les deux thématiques majeures de ce livre sont ainsi présentes dans ces quelques lignes étonnantes : la mort d'une part, l'une des constantes à vrai dire de ce livre publié en Allemagne en 1948, ensuite la radicale séparation coupant celles et ceux qui ont connu l'horreur la plus indescriptible de celles et ceux qui ne l'ont point connue et ne peuvent que tenter de se la représenter.Cette séparation est bien évidemment temporelle. Évoquant le ou plutôt les bombardements alliés qui ont rasé une partie de la ville de Hambourg en 1943 et provoqué la mort de quelque 40 000 civils, l'auteur écrit : «Le malheur de Hambourg ne compte déjà plus. S’il ne compte plus est-ce parce que nous ne sommes pas les plus à plaindre puisque nous avons déjà passé par là, et que c’est bien pire pour ceux qui se trouvent encore devant l’abîme, doutant s’ils le traverseront, parce qu’ils sont habitués à penser comme on était forcé de penser de l’autre côté, coincé entre hier et demain, sans une seconde de présent. Car ce que nous avons gagné, ce qui a changé, c’est ceci : nous sommes devenus présents. Nous nous sommes détachés du Temps» (p. 284). Cette intime compénétration entre un temps uniquement vécu comme le perpétuel présent du réfugié ou du survivant, coupé du passé le plus intime et pour lequel le futur le plus proche est absolument inimaginable et la vision de l'horreur peut coïncider, mais uniquement durant quelques fulgurantes secondes élargies à la perception de l'éternité, avec une expérience mystique, superbement évoquée en ces termes : «Mais le visage de l’homme d’alors, qui donc pourrait jamais l’oublier ? Les yeux étaient devenus plus grands et transparents comme ceux des icônes. La vitre glaciale, séparation jalouse, avait sauté et par les ouvertures béantes, l’infini qui était derrière l’homme se mêlait librement à l’infini qui était devant lui, sanctifiant son visage, grâce à cette brèche ouverte aux choses éternelles. Ce visage qui est une constellation, fixons-la au ciel en souvenir de notre dernière chance, avant que tout devienne masse anonyme» (p. 252).

À peine vécue, l'extase mystique, fût-elle noire, est dramatiquement perdue, puisqu'il n'est pas possible de la fixer, de sorte que le savoir du survivant ne peut être considéré comme un trésor qu'il pourrait dispenser aux pauvres et aux démunis, aux assis, nous tous, qui n'avons, de l'horreur, qu'une expérience non-médiate, sublimée par l'art, atténuée et réifiée par les techniques diverses de reproduction, qu'il s'agisse de récits journalistiques, d'enquêtes publiées sous forme de livre et même d'images. Le réfugié, en plus d'être un vagabond et un survivant, est un homme qui, à la différence du marin de Coleridge, ne peut absolument pas se délivrer de son fardeau, briser le cercle infernal de son mauvais rêve. Il ne peut même pas trouver l'oreille professionnelle de l'historien (1) : incapable de décrire ce qu'il a vu ou expérimenté dans sa chair, il est condamné à revivre sans fin une expérience enfuie, sur laquelle il n'est plus possible de témoigner, et pourtant présente, éternellement présente.

La dépossession qu'expérimente le survivant touche aussi à sa propre parole. Le survivant, littéralement, est privé de vie : pourquoi s'étonner que Jean Améry, après avoir écrit quelques livres magnifiques et sombres, se soit suicidé (comme d'autres auteurs qui ont connu la déportation dans les camps nazis) si sa vie, tout entière, une bonne fois pour toutes lui a été ôtée durant les heures pendant lesquelles les Nazis l'ont torturé ?

En effet, cette séparation temporelle qui peut être comprise comme un bouleversement mystique aussi terrorisant qu'éphémère est bien évidemment encore affaire de langage : «Je me disais alors : tant pis, nous nous passerons de livres, et au début je n’ai pas dû manquer de le proclamer bien fort et bien souvent pour pouvoir y croire moi-même. Peut-être avions-nous pris l’habitude de trop nous fier à eux. Maintenant, on va bien voir ce qui a une consistance réellement stable, ce qui est vraiment nôtre» (Les contes de fées, p. 157). Les mots, comme des dés, étaient pipés selon Georges Bernanos sortant de la boue de la Grande Guerre, et je doute pourtant que l'un et l'autre de ces auteurs aient pu fonder quoi que ce soit, si ce n'est à partir de cela même qui leur a été volé et dégradé, la langue. Il n'y a donc pas d'issue face à l'horreur, improférable parce que les mots ont été vidés de leur force par les bavards qui les utilisent sans les avoir longuement polis et les ont rendus faibles. Qui cherche donc à trouver cette issue est contraint de conquérir sa propre langue avant d'exprimer le mal vécu par tous. Cette grande affaire, menée à terme, ne peut signifier qu'une seule chose : risquer son âme. Ce magnifique risque, peut aussi être, à proprement parler, une fois avili, celui de l'imposture consistant à faire comme si rien ne s'était passé. Nossack insiste sur cette dimension : «Il se peut que nous fassions trop peu cas de nos joies et que nous soyons punis de notre ingratitude. Mais voilà déjà de bien trop grands mots. Car ce dont il importe de se garder avant tout, ce sont des grands mots. C’est-à-dire des mots qui avaient autrefois une grande résonance. Beaucoup de gens s’en servent encore, et il faut supposer que leurs intentions sont pures. Mais ces mots ne sont qu’un souvenir retenu par l’ouïe. En les transmettant ils essayent de s’en faire un souvenir. Gare à eux s’ils s’aperçoivent que ce n’est qu’un coup d’œil rétrospectif sur un passé perdu. Et gare à nous si nous y conformons notre attitude» (Klonz, p. 222).

Ces grands mots qu'il s'agit, à tout prix, de ne plus prononcer, comme s'ils étaient morts ou, rendus hors d'usage, révélaient à tous leur risible mensonge (2), sont un danger (3) pour le survivant, par nature privé de toute assise, comme cela est écrit dans L'Effondrement : «Aucun d’eux [il s'agit des réfugiés] ne savait qu’il colportait l’instabilité comme une maladie et tout ce qui en était touché perdait sa fermeté» (p. 238). Car, déjà profondément choqué par l'expérience de l'indicible qu'il vient de subir et vivre, incapable, comme par sidération, d'en rendre compte, y compris même à celles et ceux qui ont vécu la même chose que lui (4), le survivant est confronté non seulement à un présent qui ne peut se rattacher à aucun passé et se projeter dans aucun futur mais plus encore avec cela qui n'a et ne peut avoir de nom : «Ce n’était pas le cadavre d’une ville, pas une chose morte et familière qui disait : hier, hélas, quand je vivais encore j’étais ta patrie – non, il n’y avait plus de raison de s’affliger. Ce qui nous entourait ne rappelait en rien ce qui était perdu. Cela n’avait rien à voir. C’était autre chose, c’était la chose aliénée, le Non-Possible proprement dit» (p. 260).

Vivre au bord de l'abîme, ne point ciller devant le regard du bourreau, ne pas craindre de fixer le vertige du Non-possible, voilà la mission la plus noble et douloureuse qui échoit à la littérature.

Notes

(1) «Comment exactement, écrit Lewental en yiddish, les choses se sont passées, aucun être humain ne peut l'imaginer, et c'est en fait inimaginable qu'on puisse raconter exactement comment nous avons vécu cette épreuve. […] Nous – un petit groupe de gens obscurs qui ne donnera pas de fil à retordre aux historiens», Giorgio Agamben, Ce qui reste d'Auschwitz. L'archive et le témoin. Homo Sacer III (Rivages, coll. Bibliothèque, 1999), p. 10.

(2) «Nulle route transversale pour pénétrer dans les taillis latéraux, un enchevêtrement inextricable. De rares échappées par la sombre ouverture d’une fenêtre. Et tout cela surmonté d’invraisemblables panneaux de publicité en guise d’épitaphes» (p. 262).

(3) Je cite une nouvelle fois cet extraordinaire passage qui m'a immédiatement fait penser à La route de McCarthy, passage que j'évoquai dans ma note sur Campo Santo de W. G. Sebald : «Il y avait des étoiles, celles de toujours. Alors quelqu'un se mit à parler en dormant. Personne ne comprit ce qu'il disait. Comme tout le monde fut troublé, pourtant ! Ils se levèrent et quittèrent le feu, l'oreille anxieusement tendue vers l'obscurité glaciale. Ils heurtèrent le rêveur du pied. Alors, celui-ci s'éveilla. «J'ai fait un rêve. Je dois avouer ce que j'ai rêvé. J'étais au pays que nous avons quitté.» Il chanta une chanson. Le feu pâlit. Les femmes se mirent à pleurer. «Je reconnais : nous étions des êtres humains !» Alors les hommes se dirent entre eux : s'il en était comme dans son rêve, il ne nous resterait plus qu'à mourir de froid. Abattons-le. Et ils l'abattirent. Alors le feu les réchauffa de nouveau, et tout le monde était satisfait» (p. 279). De la même façon, les toutes dernières lignes de L'Effondrement évoquent cette radicale impossibilité, pour le survivant, s'il veut, justement, tenter de survivre, non seulement de se remémorer le passé mais d'éprouver la moindre pitié à l'endroit de ses compagnons : «Et celui qui me le [ce mot] raconta ignorait que sans le concours d’aucune image, il était en train de peindre une image qu’aucun poète n’aurait su brosser. Il dit : Quelqu’un alors, est venu dans notre cave et dit : maintenant il faut s’en aller, toute la maison brûle et elle ne va pas tarder à s’écrouler. Ils refusèrent pour la plupart, pensant qu’ils étaient mieux protégés. Mais ils ont tous péri. Quelques-uns d’entre nous l’ont suivi. Cela supposait un grand courage. Il fallait sortir par un trou, et devant ce trou les flammes ne cessaient d’aller et venir. Ce n’est pas du tout si terrible, dit-il, du moment que j’ai réussi à parvenir jusqu’à vous. Alors je me suis enveloppé la tête d’une couverture humide et je suis sorti en rampant. Et nous sommes passés. Une fois dans la rue quelques-uns sont encore tombés. Nous n’avons pas pu nous en occuper» (p. 286). Survivre exigerait-il de se dépouiller de son humanité ? La grandeur du dernier roman de Cormac McCarthy est de témoigner que l'état de déréliction le plus total ne saurait en aucune façon empêcher la bonté d'étendre son fragile et puissant empire. Le Mal n'est rien, quelles que soient ses destructions et ses pompes, la grâce, tout ou plutôt, tout est grâce.

(4) Et pourtant, demeure la possibilité, étrange, qu'une communication s'instaure : «Devenons-nous donc tous si semblables l’un à l’autre aux instant de grandes commotions ? Ou serait-ce qu’à ces instants certaines idées de nous-mêmes, franchissant les frontières abolies, s’en vont parcourir le monde à leur propre compte ? Un jour ou l’autre elles rencontrent alors l’idée issue de quelqu’un qui a subi la même commotion et elles connaissent en commun un sort qui pourrait être le nôtre» (Dorothée, p. 70).

Imprimer

Imprimer