« Autour de Robert Browning aux éditions Le Bruit du Temps | Page d'accueil | Excellences et nullités, une année de lectures : 2011 »

24/12/2011

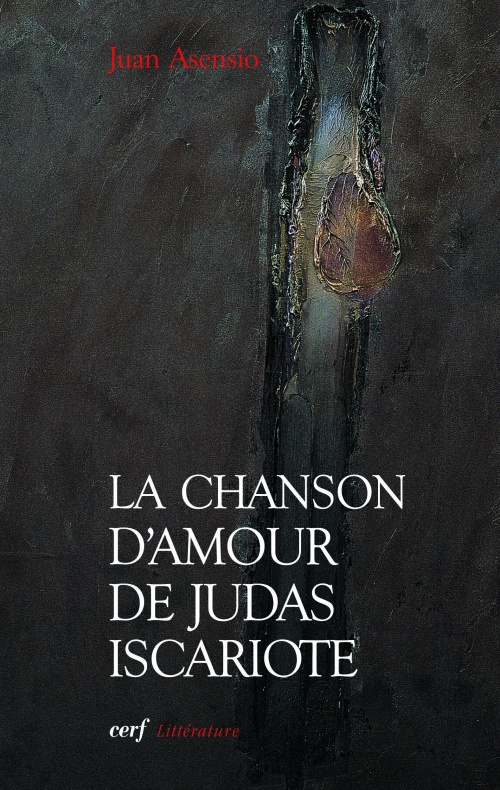

La Chanson d'amour de Judas Iscariote, second extrait

Revue de presse.

Premier extrait.

Hors de ce que je dis, caché

Comme le squelette au fond de ma chair,

Invisible appui du visible

Différent et essentiel...

Voici de nouveau le vain apparat dans lequel se drape la conscience, son extériorité menteuse, qui traîtreusement affiche l'indévoilable, chimère inepte faite de mots. Ne faut-il donc point taire ce dont on ne peut parler ? Pessoa construit sur cette vieille faille de l'homme, par où dégoulinent ses productions et ses souffrances, un drame entier, où le diable est remplacé par la tentation du repli définitif sur soi-même aboutissant au néant. C'est la rengaine de Valéry, de Sologoub, de monsieur Godeau intime, de Matzneff même, pourtant couvert de femmes qui ne font que lui tendre la coupe amère de sa solitude, du vide, de son propre vide douloureux, d’un amour jamais partagé puisque tous ces pauvres fous, créatures de papier ou de chair, d’une chair informée par les livres, ne paraissent pas vouloir s’évader de la cellule douillette qu’ils ont eux-mêmes construite de leurs mains. Ma fable est similaire, même si je répugne à découvrir qu'on m'a devancé... et depuis fort longtemps ! Moi, je parle de la nuit, c'est-à-dire, non pas au sujet de, mais depuis la nuit, depuis le secret (on admettra que la nuit est le secret, peut-être parce qu'elle nous rend méditatif et mélancolique, et que le secret toujours aime à se draper d'humeur nostalgique : en tout cas, c'est l'impression qu'elle produit sur mon esprit).

Il n'est pas en moi, ou ailleurs, ici ou là, comme une lettre volée invisible, proche, dans la tenture du visible, poteau racoleur ravissant les multitudes publicitaires méprisées par le détective Dupin, chaton serti dans la bague de l'évidence. De la même façon, je ne me trouve pas en lui, il ne m'enserre pas comme une forteresse inexpugnable qui me protégerait comme le méchant prince des contes. Il n'est même pas sur moi, comme une parure, une armure de lumière qui me garantirait de toute infiltration extérieure maligne mais derrière laquelle je me dessécherai comme une pauvre figue privée de soleil. Disons plutôt : moi-même, chacune de mes paroles, chaque mot que j'écris, puis chaque phrase qui patiemment se dépose sur la feuille brillante comme un miroir – mais, à la différence du miroir, cette feuille de papier ne reflète absolument rien, sa blancheur stupide est noirceur –, comment dire cela ?, chacune de mes pensées, chacun de mes gestes, tous traversent une sorte de grille qui n'affecte point leur passage (comme une grille de parole... Nah sind wir, Herr...) autrement qu'en déposant sur leur frêle corps une très fine pellicule de... une mince couche de... un vernis de... de quoi, au fait ? De mensonge ? Non pas, car celui-ci n'est que le produit du mélange, l'amalgame refroidi : non pas, pas encore, en somme, mais un glacis invisible qui va réagir au contact de l'air, durcir et se figer, précipiter, transformer profondément la structure interne de ces mots et de ces paroles, de ces gestes même, autrement inexistants (puisque les mots du jardin d'Éden sont le silence de leur exacte auto-coïncidence, leur propre annulation bienheureuse et vierge de toute corruption, la pleine rumeur du monde qui est le vent de Dieu, son écriture indélébile et insonore. Adam ne parle pas à Ève, il chante et sa femme lui répond par son chant).

Voyons mon cher Ludwig, j’enfreindrai ton commandement terrible, il me faut démêler tout cela et je ne suis pas bien sûr de trouver les mots adéquats, d’extraire de la pâte des parcelles de pâte pour qu’elles me donnent sa composition. À peine sorti de sa matrice, le mot, c'est déjà trop tard !, tombe dans notre demeure, patauge dans le marais de l'inévitable succion, dans le risible hic et nunc de la Chute, dans la marne pourrissante qui l'avale goulûment et le recrache, comme tomberait et non plus viendrait au monde le nouveau-né encore tout recouvert du liquide primordial lubrifiant le forceps. Alors, elle n'est plus la même, cette parole-enfant mystérieusement destituée même si rien, absolument rien n'a pu l'avertir du changement, même si rien ne la différencie de ce qu'elle était l'instant d'avant, de ce qu'elle continue d'être, mais cette fois-ci sur le mode de l'apparence, sur le registre du simulacre, même si rien ne l'alerte du changement, et surtout pas la fontanelle qui, comme le reste, refermée, a pris l'apparence qui convenait à la duperie. Corrompu et sale, chassieux et dégouttant le jus poisseux du... Péché, voici donc le langage qui s'affiche dans ses plus sales atours : seul Dieu le connaît nu, vierge, primordial, inaltéré, divin, mais inaudible pour l'homme, improféré, improférable, absent (Dieu ou le tout petit enfant ? L'un et l'autre partagent cette joie silencieuse face au mot qui murmure et rayonne comme une évidence inaltérable, nette de toute insertion dans la trame de la causalité, pur événement dont l'échéance n'est rien d'assignable).

Autant dire que le langage n'est pas de ce monde, disparu un instant après sa naissance, plus bref qu'un éclair, invisible tant que le paletot du mal n'a pas recouvert sa chair, et que l'homme n'est certainement pas son gardien : s'il s'en trouvait un capable de devenir le berger du Rien, celui-là ne mériterait même pas qu'un gnou lui crache au visage. Un gnou ?

Est-ce donc cela ?

Le secret, cette patine qui ronge lentement l'ossature poreuse du langage qui cependant est inexistant sans elle, comme une photographie dont la lumière n'aurait pas été fixée par le bain acide de la révélation ? Y a-t-il un secret, inapparent parce qu'il est partout présent et visible, comme dans le conte du Phénix de Borges, ne pouvant s'accrocher à rien d'autre qu'à cela qui justement n'a d'existence – la parole – qu'à condition d'être voilé, c'est-à-dire : présentable ? Parce qu'il est tout et que, totalité inentamable comme le Dieu des mystiques, le secret n’est plus rien ? Ou bien celui-ci n'apparaît-il qu'au moment où il s'agit de communiquer, de traduire, d'aller vers : il serait alors dans l'opération volatile de l'hermétisme ? Y a-t-il encore un lieu du secret, comme il y a un lieu du feu éternel et un lieu de la mort éternelle ? Le lieu du secret, est-ce l'obscurité ? Dieu ? La trahison ? L'obscurité est ce qui oblitère la parole qui est l'appel lancé vers le lumineux, la clarté, la clameur. L'obscurité est la peau superficielle qui recouvre la cavité inexplorée où demeure en néant, en creux, la parole en attente d'être. Le secret… Est-il encore cause ou bien conséquence de la Faute ? La transparence d'Adam était-elle le secret et, dans ce cas, sa désobéissance, l'acte stupide par lequel le secret a été définitivement éventé, comme un peu de poussière balayée par le vent ? Pour trahir son secret, Adam n’a-t-il pas dû parler et s’arrêter de chanter ?

Mais comme le secret lumineux admet un secret obscur (satanée gnose qui hante les cervelles des hommes, jamais nous ne nous en débarrasserons), ne faut-il pas penser que Judas est le secret obscur qui, trahison suprême, pur défaussement, est l'absence comique de tout secret ? Marion dit cela : la trahison culmine dans l'absence du traître, faisant pendant, alors, au mystère lumineux du Christ ? Et comme le Verbe est tout et que le secret n'est rien, le secret étant tout lorsqu'il fait croire que le Verbe n'est pas grand-chose, Judas qui n'est rien sans la trahison ne pouvait pas trahir autre chose que le Verbe par lequel il se donne l'illusion d'exister, affirmant par sa félonie, ô divine ironie, que le Verbe s'est fait chair. Ludwig, aimes-tu ma logique impeccable et le tic-tac régulier que font mes propositions en s’enchaînant les unes aux autres ? Le Mal n'a pas de consistance, c'est certain. Mais que dire de celui qui refuse de greffer sa carcasse vide sur la plénitude infinie du Dieu fait homme, son propre ami et maître qu’il va pourtant trahir en le livrant aux nervis ?

Encore.

Se cache-t-il (le secret) dans cette plaie infime qui ne recouvre aucune mouche bleue ivre d'espace et de temps, reliant de son bourdonnement la charogne au ver de la vie, aucune veille soupçonneuse de paisible vieillard rongé de lectures ? Se cache-t-il… Nulle part en somme, car lorsqu'on le découvre, il n'est plus rien du tout. Se cache-t-il au point parfait et infinitésimal formé par l'extrémité d'une flèche zélée lancée vers sa cible jamais atteinte ? Puisque, si le secret fait bien signe à une part réservée d'assignable dans la trame du réel, encore faut-il préciser qu'il ne le fait qu'à partir de son non-lieu d'obédience, sa fosse d'aisance ontologique, puisqu’il est pure commodité du passage, invisible portique, sans quoi la translation d'un lieu à l'autre serait impossible, bien plus, absurde même. Et le péché ? Mais pourquoi en parler dès maintenant, sinon parce que, depuis que ce mot de secret a traversé mon esprit, le péché est déjà présent en lui comme un fantôme impatient, comme sa chair secrète, déjà sure ? Le péché lui aussi invisible et impalpable, donc inexistant à nos yeux, à moins qu'il ne nous enveloppe comme une atmosphère chaude, d'importunes et volages aereas potestates ? N'est-il qu'un éphémère seuil entre le Bien et le Néant, s'effritant lentement comme une colonne de sel rongée par le vent du grand large, lorsque l'obole du mot jetée au nocher est avarement rapatriée dans le silence ?

Oui ?

Est-ce cela ?

Mon crâne me fait mal. Je n’arrive plus à me concentrer et il fait tellement froid. Je dois aller me coucher, non sans avoir tenté de démêler cet écheveau, séparer le parasite de l’être qu’il infeste et diminue. Reprenons. Il est impossible ainsi de parler du secret – depuis celui-ci – puisque parler, en somme, c'est, justement, le secret, cette naissance perpétuelle, toujours neuve dès que le plus modeste représentant de la race humaine ouvre la bouche, prononce un mot, naissance inconcevable en toute logique, présence intenable qui exige pour être l'aide de celui qui n'est pas, le traître bien sûr !, celui qui est sans père ni mère, celui qui n’a point de généalogie et ne peut avoir de descendance, celui-là justement qui ne peut se maintenir dans la parole, puisqu'en trahissant le Verbe il manque à sa parole, il fait défaut à la Parole, il se démasque, il se condamne à une éternité de monologue, alors que la parole véritable s’élance vers l’autre, là où le traître se veut seul jouisseur de ses actes, seul amoureux de ce qu’il se répète sans fin, dans un tête-à-tête définitif. Il faut, pour revenir à la parole, se servir de celui qui se tient à la fois dans et hors de la parole. Le traître. La charnière. Le sas. Le menteur.

Impossible également d'éviter de prononcer un seul mot qui ne soit faux, qui ne mente pas : c'est la seconde conséquence de notre modeste découverte, conséquence évidente, dont chacun de nous a pu s'aviser mille et mille fois, car le mot le plus banal, dès qu’il est proféré, même mentalement, est dépossédé de lui-même, partant, le monde qui l'entoure et qui tient de lui sa véritable réalité n’a pas plus de consistance qu’un ectoplasme. Nous sommes des êtres de parole et c’est à cause de ce don inouï que nous sommes les créatures les plus malheureuses du monde.

L'énigme, l'unique secret de notre condition est donc : nous avons été expulsés et (cette conjonction de coordination est de trop : il faudrait écrire expulsés nous mentons) nous mentons. Nous ne le faisons même pas volontairement. Qu'il en existe cependant un autre apparaît très clairement, puisque retrouver la vérité serait tenter l'incroyable voyage de retour dans le jardin luxuriant du Harare, débarrassé des mercantiles chimères du poète, non pour s'y fixer comme un chancre mou sur l'organe hôte, mais au contraire pour y prospérer dans la mobilité propre au déplacement, près de la seule bouche qui ne parle pas sans avoir écouté ce que lui a dit son Père. Cette bouche, celle du Christ, est âpre et chaude comme une dune de sable, mais, à la différence de cette dernière, elle ne se disperse pas lorsque le vent souffle. J’ai failli oublier que le poète fameux, élève peu scrupuleux de Judas ne découvrit, au Harare, rien d’autre que la face ignoble de l’ennui.

Trahir est ce retour, c’est ce qu’il fallait trouver ! Voilà l’unique festin où se ferment tous les cœurs. Trahir c'est forcer la charité, c’est forer l’énorme croûte de mots desséchés pour se libérer de toutes les chaînes et, dans la solitude devenue aussi intenable que souveraine, écouter les mots que seul le traître peut entendre et faire siens. Est-ce créer, comme Gilles Deleuze le soutient, ajoutant qu’il faut y perdre son identité, son visage, disparaître et devenir inconnu ? Disons que c’est, en forçant la main de celui qu’on trahit, créer, effectivement, un lien plus fort que celui qui unit Namuci le traître à Indra.

Trouver la vérité, la retrouver, c'est abolir la séparation, supprimer le sas et découvrir la porte car qui entre par elle est sauvé, il peut aller et venir, il trouvera sa pâture. Trouver la vérité, c'est se retraire du seuil pour regarder sans l'aide du miroir, enfin, visage contre visage et face contre face. Face contre Face, mon Dieu, pareil prodige est-il à peine croyable ?

Notez que je parie sur la vérité, même si je l'ai perdue, surtout parce que je l'ai perdue. Y ai-je, d’ailleurs, jamais cru ? Des personnes sont payées pour vous donner ce genre de réponse paraît-il. C'est proprement scandaleux, cela, comme un gnou intelligent qui abandonne son troupeau et se prend pour un vieux lion solitaire. Qui parie sur la vérité est du côté de Judas, il ne peut pas faire autrement, même s’il le voulait. Avec quelques solitaires mangés par la vermine et fatigués par les macérations, avec quelques fous hurlant sous la lune, je crois bien que celui qui ose risquer encore quelque chose sur cette tocarde qu'on appelle la vérité, sur laquelle plus personne ne jette un écot, est le dernier des héros. Les fous, les enfants et les saints (c'est la même chose), les criminels aussi, voilà ceux qui croient à la vérité. Ils sont tous du côté de Judas. Ils parient.

Et moi, qui suis plus immobile que Marlowe racontant son histoire de pieux mensonges et d’âmes remplies par les mots venant du cœur des ténèbres, je ne puis me contraindre à cette folle dépense. Je ne puis parier. Parier c’est se sauver. Parier, c’est choisir une voie et une seule alors que c’est leur multitude qui me fascine. Parier, c’est devenir un rebelle dont on perpétuera le souvenir chéri ou maudit en pendant l’effigie du traître Haman à Pourim ou en brûlant le mannequin de Guy Fawkes l’incendiaire du Parlement.

Suis-je bête à la fin car je sais bien que parler de fascination des possibles, c’est encore me tenir sur les genoux de papa Gide et oncle Valéry.

Je ne dois plus rien désirer, que ce soit l’entrée par la porte étroite conduisant à une seule voie ou la méditation byzantine (la voie de perdition ?) devant une multitude d’entre elles.

***

La vérité.

Ils croient en elle, oui, peut-être, fort bien même ! Mais vont-ils jusqu'à témoigner pour la vérité, je vous le demande ? Non ! Car c'est à l'étape cruciale du témoignage que s'arrête le traître, lorsqu’on lui demande de s'engager, lorsqu'il s'agit, comme le gnou intrépide, de traverser le courant : La vérité a toujours eu de nombreux et bruyants porte-parole, mais il s'agit de savoir si l'homme veut véritablement la reconnaître, la laisser imprégner tout son être, accepter toutes ses conséquences, sans réserver en cas de besoin un petit refuge pour lui-même et un baiser de Judas pour la conséquence.

Kierkegaard, le plus grand Jaloux du Christ après Judas selon Georges Perros, a raison comme toujours. Il faut peut-être rappeler que Judas est le type même de celui qui refuse de porter la croix, il est l'anti-staurophore, l'anti-Christ pendu à une croix ouverte à tous les vents, comme Claudel l’a bien vu (À droite, à gauche, il n’y a plus d’obstacle, je suis libre, tout m’est ouvert, j’ai intégré cette position hautement philosophique qui est le suspens), une croix de misère indiquant toutes les directions, sans haut ni bas, sans racine ni frondaison. Sans fondation ni élévation. La croix de l’homme moderne. Pas étonnant que nous tapotions, la larme au coin de l’œil et le nez qui renifle, sur l’épaule du traître en qui nous reconnaissons notre semblable, notre frère, puisque nous refusons l’enseignement du Christ, réduisons celui-ci à des maximes aussi poétiques qu’inapplicables. Je viens de voir passer Judas; cela suffit. Non, Hugo s’est trompé, comme toujours, cela ne suffit pas, cela ne nous suffit absolument pas. Le bois du gibet ne touche pas celui de la croix, Judas n’a fait que donner l’apparence de la décision puisque parier véritablement, cela aurait signifié que le traître ne se punisse pas lui-même en acceptant, humblement, toutes les conséquences de son geste. Judas s’est approché, très près, oui, de la parole, mais il a refusé de toutes ses forces l’évidence qu’il venait de comprendre : jamais un homme ne s’approcherait du Christ plus près que lui, voilà ce qui l’a rendu fou d’angoisse et de peur. Incapable de les vaincre, il se tue et rend ainsi impossible le chemin pour un autre que lui, en bloque le passage d’un arbre noir et immense.

Parier, c’est accepter de recevoir le pardon, s’élancer dans le flot et le fendre plutôt que de rester immobile sur une chaise, en train de fixer les retroussis faits à son pantalon et, de temps à autre, relever la tête vers le grand large où s’enfuit la barque fameuse du saint voyageur.

Judas ne parie pas ou, s’il le fait, il refuse de plonger tout entier, en acceptant de se noyer, dans la mer où toute crainte abonde, mais aussi toute liberté. Il parie comme on triche, en calculant une honnête probabilité, en escomptant des gains substantiels. En économisant son souffle comme l’argent des apôtres, il ne parie pas et donc se vend à toutes les trahisons. Une fois de plus, il refuse de s’ouvrir et, comme le poète, réserve la traduction.

Moi aussi, je procède assez régulièrement à de longues séances d’exercices respiratoires. Si je veux bien plonger pour voir à quelle profondeur la lumière est dévorée par les ténèbres, c’est uniquement à condition que je puisse remonter à la surface le plus rapidement possible.

Je m’intéresse à l’histoire des damnés et à celle de leur père mais à la condition expresse que ma peur soudaine puisse être jugulée par le simple fait de refermer le livre que je lis.

En un mot, je suis un pleutre.

Si j’ai lamentablement échoué dans la tâche que je me suis donné, trahir la marâtre littérature, c’est pour la simple raison que j’ai eu peur et que, flairant de loin l’horrible vérité, j’ai tout simplement reculé.

***

René Ehni en plongée profonde dans la langue qu’il connaît aussi bien que tous les morts qu’il ne cesse d’écouter, dont il chante les paroles : Tisonnons le feu du saint samedi. Je ne connais pas celui qui a eu l’idée de brûler Judas pour entrer dans la vie éternelle de Pâques. Judas c’est le vieil homme qui ne retrouve plus son souffle après avoir donné son ami aux tueurs par des baisers. En se pendant il entre en apnée funeste. Il ne reprendra jamais souffle pour reprendre l’amour de Jésus par un seul baiser. Le feu déculpabilise.

… j’ai eu peur et je ne crois plus vraiment que les sirènes chanteront pour moi. Se souvient-elle, encore, de moi ?

***

Sites d'achat en ligne.

Amazon.

Alapage.

Decitre, pour les Lyonnais et les habitants de la région Rhône-Alpes.

Lien permanent | Tags : littérature, critique littéraire, christianisme, démonologie, éditions du cerf |  |

|  Imprimer

Imprimer