« Le sphinx et la souris. À propos de Des dieux et des hommes de Xavier Beauvois, par Jean-Luc Evard | Page d'accueil | Étonne-moi, Saint Espace ! La science-fiction dans la Zone »

24/01/2012

Le testament de Melville. Penser le bien et le mal avec Billy Budd d'Olivier Rey

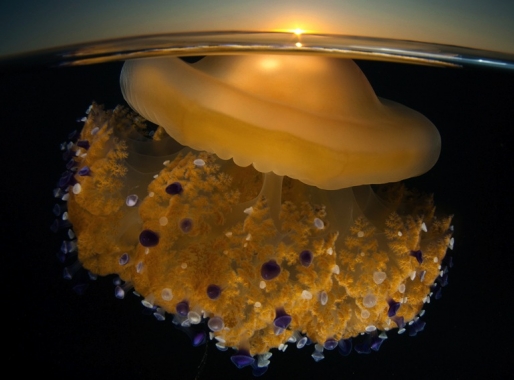

Crédits photographiques : Angel Fitor.

À propos d'Olivier Rey, Le testament de Melville. Penser le bien et le mal avec Billy Budd (Gallimard, coll. Bibliothèque des idées, 2011).

À propos d'Olivier Rey, Le testament de Melville. Penser le bien et le mal avec Billy Budd (Gallimard, coll. Bibliothèque des idées, 2011).LRSP (livre reçu en service de presse).

J'ai finalement bien fait, avant de relire Billy Budd pour en écrire ce petit article qui ne constitue bien évidemment qu'une goutte dans un océan de commentaires tentant de sonder le dernier texte, si énigmatique, de Melville, de ne point lire l'intéressante étude d'Olivier Rey.

Reconnaissons-lui plusieurs mérites : celui, en premier lieu, de placer la littérature à sa véritable hauteur, rien de moins que le puissant faisceau d'un phare capable de trouer les ténèbres.

Ainsi, l'introduction de l'ouvrage pose d'emblée cette évidence : «Les Lumières ont cru dissiper les ténèbres mais elles n'ont fait qu'éclairer une surface, en épouser les reliefs qui demeurent façonnés par des puissances dont elles ignorent tout» (p. 14).

C'est «peut-être l'incapacité criante des sociétés contemporaines à porter remède aux maux qui les accablent, au point qu'elles semblent devoir les subir comme une fatalité, alors même que la modernité entendait donner aux hommes la maîtrise de leur destin», qui trouve en fin de compte «sa source ultime dans la mise à l'écart de la question du mal» (pp. 21-2).

Beau début, qui m'a fait espérer pouvoir espérer lire une de ces si rares études véritablement écrites point noyées par un jargon de cacographe moliniesque et qui oserait même, sur la question qui est son fil conducteur, le Mal dans le dernier texte de Melville, avancer des propositions de lecture point trop prudemment universitaires.

Avant que ma déception ne survienne, Olivier Rey est tout de même parvenu, en quelques coups de griffes, à déchirer le rideau de tissu stérile derrière lequel notre époque cache son cœur souffreteux et son génie disproportionné puisque, pleine de moyens qui auraient laissé songeurs les hommes de science du siècle passé mais utilisés pour que le dernier des imbéciles soit renseigné à la seconde même sur l'état de ses humeurs aussi bien que s'il disposait d'une sonde gastrique enregistrant le taux d'acidité de son estomac, elle a oublié que la littérature ne valait rien, strictement rien, si elle n'évoquait pas le mystère du Mal : «Une vie sans examen n'est pas une vie, a dit Socrate. Nous disposons, depuis peu, d'instruments extrêmement sophistiqués destinés à nous assister dans cette tâche – des merveilles épistémologiques et technologiques, prêtes à servir la démarche de connaissance. Afin de mieux comprendre les réactions humaines à la beauté, des chercheurs imagineront de présenter une série contrastée de physionomies, du laideron au top model, à des sujets dont ils analyseront les réactions cérébrales à l'aide de l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle. L'accusation mensongère dont est victime Billy de la part d'un supérieur sera l'occasion de lancer une grande enquête sur les abus de pouvoir au sein des structures hiérarchiques, avec une approche multi-échelle et genrée, et le dilemme du capitaine Vere, confronté au cas du jeune matelot à la fois meurtrier et innocent, servira d'emblème au projet DéStress, cofinancé par l'Union européenne, des organismes scientifiques et de grandes entreprises, proposant d'étudier à travers un certain nombre de protocoles expérimentaux les mécanismes de prise de décision en situation de stress» (p. 23).

Ces quelques lignes peuvent amuser, puisqu'elles sont justes. Mais elles obligent surtout leur auteur, Olivier Rey, à nous proposer une analyse du dernier texte de Melville qui, on l'attend tout du moins de pied ferme, puisse se situer hors d'atteinte de pareille flèche de raillerie à l'égard des travers de notre époque.

L'un de ses plus ridicules travers, assurément, est la critique d'inspiration psychanalytique qui, quel que soit l'auteur abordé, est, dans le meilleur des cas, platement tautologique. Certes, Olivier Rey, fidèle à sa méthode exégétique (1), est tout de même obligé de consacrer quelques pages (2) à ces laborieuses et répétitives fadaises, quitte, prudemment, de légitimer sa démarche en affirmant une nouvelle fois qu'une lecture bien faite ne peut prétendre ignorer celles qui, bonnes ou mauvaises, l'ont précédée (3) et grâce auxquelles, mais une fois écartées, «nous sommes maintenant prêts à attaquer la couche suivante» (p. 55).

Fort heureusement, les commentaires d'inspiration psychanalytiques ne sont eux-mêmes jamais bien épais et nous avons vite fait de traverser cette insignifiance gluante de platitudes sexuées.

La couche suivante, elle, est fort heureusement d'une tout autre épaisseur puisqu'elle consiste à critiquer la lecture qu'Hannah Arendt a fait du cas Billy Budd dans son Essai sur la Révolution (Gallimard, 1967), lecture qui, selon Olivier Rey, n'a finalement pas grand intérêt, constitue qui plus est un exemple d'une probité herméneutique douteuse, Hannah Arendt s'étant non seulement servi d'une version fautive du texte de Melville (rappelons que l'édition du manuscrit laissé par l'auteur constitua, c'est le cas de le dire, une véritable épreuve) mais n'ayant interprété ce dernier qu'à seule fin d'illustration de sa thèse sur la Révolution française : «Elle a trouvé, sur le chemin de son argumentation, Billy Budd, et s'en est intelligemment servie pour exposer son propos. Mais encore une fois, ce propos est indépendant de Billy Budd qui, en soi, ne lui apporte qu'une illustration, une présentation dramatique. Démarche légitime, mais qui est loin d'épuiser le texte» (p. 68).

Le chapitre suivant (La gourmandise de l'austérité) aborde enfin l'unique question qu'il importe de sonder. Cette question est celle que pose la réalité du Mal dans le texte de Melville. Je ne reviens pas sur ma propre lecture qui, aussi imparfaite que n'importe quelle autre lecture, a au moins le mérite, à mes yeux, d'être originale puisqu'elle applique la catégorie kierkegaardienne de l'hermétisme démoniaque et, surtout, d'être parfaitement appropriée à la complexité du texte du romancier.

Enfin, elle n'hésite pas à proposer une lecture théologique, la seule, finalement, qui compte pour pareil texte, laquelle donne au Mal à l’œuvre une importance que ne sonde guère Olivier Rey, lui qui se contente de démontrer de quelle bizarre et surtout ridicule façon Melville entend réfuter la doctrine augustinienne de la Chute : «En fait, le phénomène [l'étrange absence de spasmes du corps pendu du Beau Marin] a bien une explication. Si le chirurgien avait lu La Cité de Dieu de saint Augustin, il aurait appris au livre XIV que l'indiscipline de l'organe sexuel, chez l'homme, est une suite de la Chute. Car avant le péché, «la concupiscence ne sollicitait pas les organes malgré la volonté; alors la chair par sa désobéissance ne se levait pas en témoignage contre la désobéissance de l'homme». Pour Augustin, le manque de contrôle des érections par la volonté est une conséquence du péché originel, qui frappe l'organe par l'intermédiaire duquel il se transmet, et dont la désobéissance est le châtiment de la désobéissance adamique. Sachant cela, nous comprenons ce que Melville entend signifier par son insistance sur l'absence de spasme : en utilisant l'argument même de saint Augustin, une contestation de l'affirmation augustinienne de l'universalité de la Chute» (p. 81). En lisant de telles lignes, on se dit qu'Olivier Rey a dû en fin de compte être contaminé par ses mauvaises lectures psychanalytiques ! La doctrine de la Chute récusée par l'absence d'érection de Billy Budd pendu au bout d'une corde, la lecture, avouons-le, est d'un grotesque consommé !

Du reste je l'ai dit, c'est l'ensemble de ce chapitre consacré spécifiquement au Mal qui est, pour le moins, peu sérieux.

Certes, Olivier Rey a raison d'affirmer que «le mal ne saurait être envisagé comme un pur produit d'un ordre social déficient – et il n'y a pas plus de sens de demander à la politique de l'éradiquer que de réclamer de la médecine qu'elle abolisse la mort» (p. 96) mais enfin, la définition que donne Rey, grâce au texte de Melville, du Mal, est pour le moins légère (4), y compris même lorsqu'il aborde sa fine pointe, ce qu'il nomme le diabolique qui «ne consiste pas seulement à faire passer pour bien ce qui est mal; il consiste aussi, et tout autant, à faire passer pour mal ce qui est bien, pour grave ce qui ne l'est pas» (p. 88), une définition qui après tout pourrait convenir à la description de jeux d'enfants dans une cour d'école.

Le cinquième chapitre du livre d'Olivier Rey évoque la personnalité, pour le moins complexe et même ambiguë, du capitaine Vere, celui qui prononce l'expéditive condamnation à la pendaison de Billy Budd. Ce sont peut-être les pages les plus convaincantes du livre de Rey alors que celles qui suivent, qui tentent d'expliquer Billy Budd par les événements survenus dans la vie de son auteur (dont le suicide d'un de ses fils) ne nous ont pas laissé un souvenir bien frappant, leur très plate conclusion résumant finalement la maigreur des progrès réalisés par l'exégète : «Si ambiguïté il y a, celle-ci n'est pas le résultat d'un exercice de style, mais l'infusion en art de l'expérience d'une vie» (p. 163). Banalité, avouons-le, consommée.

Cette ambiguïté elle-même, bien davantage que la question du Mal, est à mon sens la thématique qu'Olivier Rey a le mieux traitée tout au long de son ouvrage en évoquant, à propos de Billy Budd, une «ambiguïsation proliférante» qui n'est qu'une des facettes d'un texte dont l'essence même est d'être demeuré inachevé, «dont l'inachèvement parachève, en quelque sorte, son adéquation à la réalité» (p. 171), notre indécision (entendre, celle du lecteur Rey) n'étant quand même pas, à la fin de l'ouvrage, la même que ce qu'elle était en commençant (cf. p. 180) puisqu'elle a été enrichie de multiples strates de lectures : «Non pas parler du monde, mais parler le monde. Le rapprochement des deux rives passe, dans Billy Budd, par l'analogie entre, d'un côté, l'inachevé du récit et la situation indécidable à laquelle le lecteur se trouve confronté, de l'autre, la part à jamais immaîtrisable du monde et des affects dans le cœur de l'homme [...]» (p. 175).

C'est dans le tout dernier chapitre de l'ouvrage d'Olivier Rey, qui s'intitule Vivre avec la beauté, que l'auteur se rapproche le plus de notre propre intuition (l'hermétisme démoniaque dans lequel Claggart est enfermé) et traite, il était grand temps, la question du Mal. Non seulement Rey évoque les «cœurs indurés dans l'envie» (p. 190) mais, en citant le livret d'opéra que Benjamin Britten et E. M. Forster ont tiré du texte de Melville et, plus particulièrement, le beau et douloureux monologue de Claggart, il se rapproche du mystère du démoniaque : «Ô grâce, ô beauté et bonté ! Si j'avais pu ne jamais vous connaître ! Si j'avais pu vivre dans mon propre monde pour toujours, dans cette dépravation dans laquelle je suis né. J'y trouvais une sorte de paix, j'y faisais régner un ordre tel que celui qui règne en Enfer. Mais hélas, hélas ! La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres la reconnaissent et en souffrent» (5).

Maigre récolte, n'est-ce pas, surtout lorsque l'objectif avoué de la lecture de Rey a consisté non pas à «retrancher quoi que ce soit», «réduire», «déconstruire» mais, «éventuellement», à «ajouter» (p. 205).

Voir.

Car, si les strates de lectures d'Olivier Rey se superposent, mais tout de même d'un façon assez maladroite, parce qu'il ne nous propose aucune lecture convaincante de ce qui est réellement à l’œuvre dans Billy Budd, elles ne composent en aucun cas une lecture dont la puissance herméneutique eût pu subsumer toutes les autres dont elle se fût nourri.

Ainsi, je l'ai dit et le répète, il me semble que la seule lecture capable non point de venir à bout de Billy Budd mais d'en éclairer les ténèbres est d'ordre théologique, celle qu'Olivier Rey n'évoque que très imparfaitement, et pour la rejeter comme toutes les autres, la conclusion, banale et pas vraiment stimulante, sur l'énigmaticité du texte de Melville étant après tout une façon comme une autre, en avouant son manque d'ambition bien davantage qu'une imperfection consubstantielle au travail critique, de rester un lecteur bien trop modeste.

Notes

(1) «Mais le chemin n'a pas à être parcouru seul : c'est en recueillant les fruits d'une tradition de lecture que non seulement on va le plus loin, mais qu'on dispose des meilleures chances de voir s'ouvrir des voies inédites. C'est en prolongeant cette tradition que, peu à peu, on arrive à saisir de quoi il retourne» (p. 16).

(2) Celles du deuxième chapitre, intitulé Une lecture d'entraînement. Psychanalyse d'un capitaine.

(3) «Aborder à neuf un texte qui a été aussi étudié que Billy Budd, ce n'est pas écarter d'un revers de main tout ce qui a pu en être dit, au risque de le redire en croyant innover, mais traverser ces couches de commentaires, en commençant par les plus superficielles» (p. 55).

(4) Légèreté encore accentuée par cette nouvelle définition du Mal tel que Claggart en est le véhicule : «Mais une idiosyncrasie virulente, conquérante, prête à tout pour écraser ce qui pourrait la contredire - d'où la volonté de destruction de Claggart à l'égard de Billy; une volonté de destruction, et c'est la le cœur du problème dans Billy Budd, qui s'abrite derrière une fonction de police et prétend agir au nom du bien, une volonté de destruction qui fait servir la loi dictée pour prévenir le mal à l'accomplissement de celui-ci» (p. 90). Avouons que de telles banalités ne nous rapprochent guère, nous éloignent même, du «cœur du problème» qui est un cœur des ténèbres.

(5) Le texte cité page 192 de l'ouvrage d'Olivier Rey est celui de Billy Budd, livret de l'opéra de Britten (traduit par Josée Bégaud, Opéra national de Paris, 2001).

Imprimer

Imprimer