« Les Hésitations de Husserl, par Francis Moury | Page d'accueil | Maurice G. Dantec, prodiges et outrances d'Hubert Artus : quand l'œil du crétin est dans votre tombe »

28/05/2018

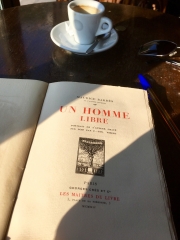

Un Homme libre de Maurice Barrès

Photographie (détail) de Juan Asensio.

Acheter la trilogie intitulée Le culte du Moi sur Amazon.

Acheter la trilogie intitulée Le culte du Moi sur Amazon.Un Homme libre, publié une année seulement après le premier volume du Culte du Moi, Sous l’œil des barbares, à une époque finalement annonciatrice de la nôtre où «une pensée toute avilie faisait recette auprès du public» (1), complète et précise les intentions de son premier ouvrage, et atteint une profondeur que nous ne faisions qu'y suspecter, la profondeur où le Moi ramasse et exauce sa singularité, comprise comme une longue décantation des générations qui l'ont précédé. Maurice Barrès aura bâti son temple romanesque, tout entier dédié au culte des sensations les plus élevées, et élevées parce qu'elles auront appris à se purifier tout au long d'un patient et méthodique procédé de décantation, en inscrivant sur son fronton le mot de Blanc de Saint-Bonnet : «tout homme est la l'addition de sa race», que Léon Bloy rappelle dans ses Histoires désobligeantes.

Maurice Barrès nous indique ce qu'est son texte, un «instant nécessaire, dans la série des mouvements, par où un jeune homme s'oriente pour recueillir et puis transmettre les trésors de sa lignée». Le mouvement est double, de remontée vers le passé, puis de saisissement, de concentration, de cristallisation presque car le héros de ce livre, sous les dehors d'un personnage qui n'a tout de même pas beaucoup de chair, c'est bel et bien «un Moi qui ne subit pas» : «Ne point subir ! C'est le salut, quand nous sommes pressés par une société anarchique, où la multitude des doctrines ne laisse plus aucune discipline et quand, par-dessus nos frontières, les flots puissants de l'étranger viennent, sur les champs paternels, nous étourdir et nous entraîner» (p. 11).

Il faut bien borner cette tentative de remontée du fleuve vers sa source puisque, «au milieu d'un océan et d'un sombre mystère de vagues qui me pressent, je me tiens à ma conception historique, comme un naufragé à sa barque. Je ne touche pas à l'énigme du commencement des choses» et, dans le sens inverse, «ni à la douloureuse énigme de la fin de toutes choses» (pp. 14-5), puisque le Moi qu'il s'agit de conquérir par le biais d'une discipline de moine soldat inspirée d'Ignace de Loyola (2) n'est finalement rien de plus que le résultat d'un mouvement au but assez modeste : «Je me cramponne à ma courte solidité», même si ce discours de la méthode absolument point hostile aux sensations de toutes sortes aime à s'inventer «une destination un peu plus raisonnable que [s]a carrière chétive» (p. 15).

Il me semble que la préface que Barrès a écrite pour son «pauvre petit livre» qui, il faut du moins l'espérer, possède «de la jeunesse, de la fierté sans aucun théâtral» (p. 16), ce qui est bien évidemment en partie faux, borne assez curieusement une dilatation beaucoup plus impressionnante, nous le verrons, du Moi, le texte contredisant en somme la belle image qu'emploie l'auteur pour évoquer ses propres textes : «Qu'est-ce que mon œuvre ? Ma personne toute vive emprisonnée. La cage en fer d'une des bêtes du Jardin des Plantes» (p. 6), alors qu'il s'agit d'aboutir, par la longue décantation des plus hautes productions de l'esprit données par une tradition multiséculaire, à une complexion à la fois ardente et sceptique (cf. p. 22), à la clé du secret de l'homme, «machine admirable» (p. 38), mais à cette unique condition-là, ou encore «esprit agile dans un corps simplifié» (p. 44), rêve humaniste par excellence, mais qu'une haleine putride pourrait très vite, si l'on n'y prend garde, gonfler de fort mauvaises intentions.

Cette ardeur est une nouvelle fois évoquée, accolée cette fois-ci avec le délire, dans un passage qui donne le programme du narrateur et de son ami, Simon, tous deux souffrant d'être placés «sous l’œil des barbares» (p. 12) : «Ainsi, revenions-nous à nos principes de l'après-midi, et à convenir que nous avons été créés pour analyser nos sensations, et pour en ressentir le plus grand nombre possible qui soit exaltées et subtiles. J'entrai dans la vie avec ce double besoin. Notre vertu la moins contestable, c'est d'être clairvoyants, et nous sommes en même temps ardents avec délire. Chez nous, l'apaisement n'est que débilité; il a toute la tristesse du malade qui tourne la tête contre le mur» (pp. 12-3). Cette ardeur, il ne faut absolument pas craindre de la témoigner à l'unique personne important réellement à nos moitrinaires, le Moi bien sûr, car c'est «en m'aimant infiniment, c'est en m'embrassant, que j'embrasserai les choses et les redresserai selon mon rêve» (p. 19). Le culte du Moi est un fameux rêve, les contempteurs de Barrès diraient un délire, qui a pour ambition de saisir la réalité la plus intime de l'individu, constamment exposée à ce qui n'est pas elle, autrement dit, les Barbares.

Le nœud gordien de la vision que déploie Maurice Barrès nous est donné dans ces quelques mots qui indiquent une compénétration évolutive entre le Moi et le monde qui l'entoure; ainsi, tout le reste du texte ne fera-t-il que développer cette intuition en l'érigeant en programme aussi bien esthétique que moral et spirituel. Si l'auteur salue les «nerfs de l'homme», c'est parce que «les apparences [se reflètent] dans nos âmes, pour y éveiller leurs types» (p. 37), le lecteur étant de la sorte sans cesse prié d'établir un lien entre le Moi, son propre Moi, et ce qui l'entoure, non seulement pour y projeter ce dernier, mais pour que le paysage (ou tel spectacle, ou telle œuvre d'art) pénètrent en échange l'âme et lui impriment leur leçon vivifiante. Le culte du Moi est paradoxal, car il vise un élargissement qui peut à bien des égards ressembler à une dissolution, laquelle ne peut être obtenue que par l'attention maximale de celui qui s'observe observer, grandir, lire, jouir et même, penser.

«L'homme idéal», en effet, «résumerait en soi l'univers» (p. 40) et c'est postuler, tout autant, que l'univers ne doit être aucunement étranger à l'homme, comme un milieu hostile dans lequel celui-ci ne serait que toléré puisque, bien au contraire, notre «âme et l'univers ne sont en rien distincts l'un de l'autre», et que «ces deux termes ne signifient qu'une même chose, la somme des émotions possibles» (p. 65). Cette compénétration intime entre le Moi et l'univers ne saurait laisser de côté ceux que Maurice Barrès appelle les intercesseurs, qu'il s'agisse de Benjamin Constant, de Sainte-Beuve ou de Baudelaire, dont le portrait a été retranché du livre tel qu'il a été publié. Ils inspirent à notre narrateur de la sympathie car, sous «leurs masques», c'est encore une fois «moi-même que je vois palpiter, c'est mon âme que j'approuve, redresse et adore. Leur beauté peu sûre me fait entendre des fragments de mon dialogue intérieur, elle me rend plus précise cette étrange sensation d'angoisse et d'orgueil dont nous sommes traversés, quand, le tumulte extérieur apaisé quelques moments, nous assistons au choc de nos divers Moi» (p. 68). Pourtant, il faudra tenter de se séparer de ce bohémianisme, pour le dire avec le poète des Fleurs du Mal, des expériences, car aucune de ces trois figures ne saurait être envisagée autrement que comme une étape ou, pour le dire de façon plus barrésienne, une couche d'expériences, une strate d'impressions couchées par écrit.

Le monde de Maurice Barrès est à l'évidence d'une organicité absolument prégnante, puisque rien ne saurait échapper au Moi, pas même Dieu (cf. p. 163), ou plutôt, rien ne saurait s'écarter durablement de la conquête de ce dernier, qui plus d'une fois pourra ne sembler au narrateur n'être qu'«un rêve intangible» (p. 75) autour duquel il aura enroulé sa vie, comme il a pu voir «un boa mourir de faim enroulé autour d'une cloche de verre qui abritait un agneau» (pp. 74-5).

Cette très belle image nous semble caractéristique de l'art subtil de Barrès, laquelle évoque, plus que la certitude d'une mort inéluctable, le triomphe d'une forme de sécheresse qui, quelles que soient les métaphores jaillissant de la plume et les beautés saluées par l'esthète puisant dans son terreau ancestral, guette le personnage désireux de conquérir à tout prix sa liberté. Que son apprentissage nous semble artificiel, et son échec patent, s'il s'agit de parvenir à accroître «la conscience de sa race» (p. 110), qu'importe même qu'il tente de reproduire la rigueur des exercices du grand Jésuite, qu'importe encore qu'il n'en finisse pas, simple individu, de croire qu'il «possède la puissance de vibrer à tous les battements dont le cœur de ses parents fut agité au long des siècles» (p. 96). Pour tout dire, nous pensons que cette démarche ne fait que redoubler un nihilisme contre lequel pourtant Barrès lance son livre, la belle tentative d'appropriation de la liberté ayant vite fait de verser dans le culte des morts, indissociable de la prise de conscience d'une race (cf. pp. 99-100) : dès lors, c'est le châtelain obséquieux Renaud Camus qui apportera cérémonieusement, «sous l’œil des barbares» qu'il ne cesse de conspuer (p. 103, expression répétée à la page suivante), les chrysanthèmes sur le maigre carré des derniers représentants de la France, à moins qu'il ne s'agisse, plus modestement, de ceux du Gers éternel : «Le premier soin, écrit ainsi Maurice Barrès, de celui qui veut vivre c'est de s'entourer de hautes murailles», ajoutant que «dans son jardin fermé il introduit ceux que guident des façons de sentir et des intérêts analogues aux siens» (p. 101). Voilà très exactement et poétiquement défini le programme si platement camusien de l'In-nocence.

Ne réduisons toutefois pas trop vite le texte de Maurice Barrès au chant apoplectique de l'un de ses plus évidents héritiers, qui n'eût point clamé son désaccord, on s'en doute, avec nombre de passages comme celui-ci : «Dès le siècle dernier, cette brave population [de Lorraine] dut accepter de toute part les étrangers qu'elle avait repoussés tant qu'elle était une race libre, une race se développant selon sa loi» (p. 115), ou avec cette assertion : «Quand les Barbares nous ont déformés, pour nous retrouver rien de plus excellent que de réfléchir sur notre passé» (pp. 128-9), bien que je ne sache absolument rien des rapports que Renaud Camus entretient avec l’œuvre de l'auteur du Jardin de Bérénice. Il y a un souffle, et une vision qui parcourent les pages de Maurice Barrès, souffle et vision parfaitement absents chez l'atrabilaire gersois si pressé de se protéger «contre les Barbares» (p. 121) sans pourtant jamais parvenir à être un homme libre, souffle et vision qui aboutissent à Dieu, bizarrement conçu comme étant «la somme des émotions ayant conscience d'elles-mêmes» (p. 120). Du reste, le vocabulaire employé par Barrès ne trompe pas, qui désigne le Moi comme une idole auquel il faut vouer «un culte préalable et nécessaire» (p. 251, dans la Réponse à M. René Doumic), mais aussi sacrifier quelques faiblesses.

Cet aboutissement à Dieu, ou à une espèce d'entité divine qui n'est peut-être rien de plus qu'un Moi élargi à l'infini est finalement logique, car si l'homme libre de Maurice Barrès est capable de plonger dans les différentes strates que les morts de sa race ont lentement solidifiées, il faut qu'il puisse, en somme, ne point se contenter de forer les profondeurs du sol nourricier, mais aussi celles du ciel. Il faut que l'homme libre tel que le romancier en détaille le programme d'accomplissement puisse déposer son propre fardeau : ainsi, si «les vertus diverses» dont il est «le son total» peuvent lui donner «le conseil de chacun de ceux qui [l'] créé à travers les âges» (p. 126), il doit quand même parvenir jusqu'à l'Esprit, qualifié, là aussi logiquement, de «Total des émotions» (p. 128), Dieu donc, ailleurs défini comme seul capable d'englober le «système plus complet qu'est la race», simple «fragment elle-même de Dieu» (p. 146). Et surtout, comme nous sommes loin, avec l'univers de Maurice Barrès dans lequel tout reflète tout, de la platitude post-moderniste où Renaud Camus a mené ses petites expérience bruitistes ! L'imaginons pouvoir écrire une telle sentence que l'on dirait tout droit sortie de Léon Bloy ? : «L'univers est un blason, que je déchiffre pour connaître le rang de mes frères, et je m'attriste des choses qu'ils firent sans moi» (p. 155).

Ce symbolisme, universel à condition de bien comprendre que cette universalité ne saurait aucunement faire l'économie de l'infinie diversité des particularismes propres à telle ou telle région, voire race comme le dirait Barrès, symbolisme qui nous l'avons dit n'est point sans défauts (3) ni dangers (4), le premier d'entre eux étant la sécheresse de l'esthète ou de l'idéologue comme il se définit (cf. p. 177) considérant que les «plus beaux spectacles ne [lui] sont que des tableaux psychologiques» (p. 172), sauve le si subtil nationalisme de Barrès du banal mot d'ordre et du slogan identitaire à quoi se réduit désormais la production camusienne.

C'est peut-être, finalement, la tentation de stérilité dont nous avons constaté la présence qui constitue le rempart le plus sûr à l'éclosion d'un rêve de puissance étendu aux quatre coins de la Terre, et qui donc étendrait le délire de se posséder jusqu'à l'élimination des Barbares, soit tout ce qui n'est pas le Moi, l'horreur de ce «quelque chose qui n'est pas Moi» (p. 219). Voyons ainsi cet étrange passage, dans lequel Maurice Barrès semble se résigner à sa disparition en tant qu'individu, sans toutefois estimer, comme il l'a fait jusqu'alors, que cette disparition serait encore le signe incontestable d'un progrès indéfini, ou bien, cauchemar de tout dictateur, mécanisme par lequel le Moi se morcèlerait «en un grand nombre d'âmes» (p. 230) (5) : «Quand ce corps où je vis sera disparu, mon Être dans une nouvelle étape ne vaudra que pour classer froidement toutes les émotions que le long des siècles il a créées. Moi, fils par l'esprit des hommes de désirs, je n'engendrerai qu'un froid critique ou un bibliothécaire. Celui-là dressera méthodiquement le catalogue de mon développement, que j'entrevois déjà, mais où je mêle trop de sensibilité. Puis la série sera terminée» (p. 190). Ainsi, bien avant de supposer «un temps infini» capable de procurer à celui qui veut faire éclore «la pleine conscience de [lui]-même» (p. 191) le statut de Dieu, nous pouvons craindre que l'homme libre de Maurice Barrès ne soit pas grand-chose de plus que le Monsieur Teste de Paul Valéry, dont la méthode de vie n'est point autre chose que «sentir [et] analyser sans trêve» (p. 201), ou un proto-Gide, «coupant sans derrière derrière [lui]», voulant que «chaque matin la vie [lui] apparaisse neuve, et que toutes choses [lui] soient un début» (p. 235).

Notes

(1) Maurice Barrès, Un Homme libre (Georges Crès et Cie, 1912), Préface de l'édition de 1904, p. 2. Sauf indication contraire, les italiques sont celles du texte.

(2) La structuration même de l'ouvrage renvoie à l'univers religieux, plus spécifiquement à l'organisation de la chrétienté en Église, alors même qu'il s'agit, dans Un Homme libre, d'honorer le Moi comme Dieu : «Les ordres religieux ont créé une hygiène de l'âme qui se propose d'aimer parfaitement Dieu; une hygiène analogue nous avancera dans l'adoration du Moi» (p. 39).

(3) L'un d'entre eux, peut-être le plus grave à nos yeux, fait de Maurice Barrès un progressiste qui s'ignore, puisqu'il n'hésite pas à parler d'une accumulation des sagesses et des expériences au travers des siècles d'héritage : «le programme, c'est d'escompter en quelque sorte, pour en jouir tout de suite, la perfection à laquelle mon Être arrivera le long des siècles, si, comme ma raison le suppose, il y a progrès à l'infini» (p. 161). Les images de transmission et d'accumulation sont pléthore dans le texte de Maurice Barrès : «L'âme qui habite aujourd'hui en moi est faite de parcelles qui survécurent à des milliers de morts; et cette somme, grossie du meilleur de moi-même, me survivra en perdant mon souvenir. Je ne suis qu'un instant d'un long développement de mon Être» (pp. 178-9). Teilhard de Chardin, on le voit, n'est pas allé beaucoup plus loin que l'auteur d'Un Homme libre, et nous pourrions aussi songer à la mémoire ancestrale dans lesquelles les sorcières du Bene Gesserit évoqué par Frank Herbert dans Dune !

(4) L'un de ces dangers pourrait résider dans la tentation luciférienne de hâter, par les moyens colossaux que nous offrent les manipulations génétiques, la production d'un être susceptible de porter au plus haut degré d'incandescence les vertus de sa race. En somme, il s'agirait d'aboutir artificiellement non point à un Tiepolo qui est «le centre conscient de sa race», dont l’œuvre est «débordante de souvenirs fragmentaires, pêle-mêle de toutes les écoles, heurtée sans frein ni convenance», «mais où l'harmonie naît d'une incomparable vibration lumineuse» (p. 187), mais à une espèce de surhomme que nous pourrions considérer comme un germe susceptible d'éclore horriblement, profondément enfoui dans le terreau barrésien.

(5) Nous pourrions ainsi prêter une portée assez étrange à tel propos : «Penser solitairement, c'est s'acheminer à penser solidairement» (p. 244).

Imprimer

Imprimer