« La cloche de détresse de Sylvia Plath, par Gregory Mion | Page d'accueil | Nouvelle lecture de Méridien de sang de Cormac McCarthy, dans le sillage de Moby Dick »

01/03/2021

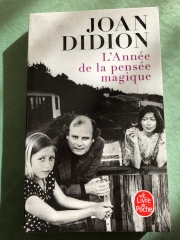

L’Année de la pensée magique de Joan Didion, par Gregory Mion

Crédits photographiques : Lindsey Wasson (Reuters).

«Le vent se lève !... Il faut tenter de vivre !»

Paul Valéry, Le cimetière marin.

«Quand meurt un être humain,

Ses portraits se transforment.

Les yeux ont un autre regard, et les lèvres

Sourient d’un autre sourire.

Je l’ai remarqué en revenant

De l’enterrement d’un poète.

Depuis, souvent je l’ai vérifié,

Mon hypothèse s’est confirmée.»

Anna Akhmatova, Requiem. Poème sans héros.

Aussi bien factuelle que sensible, Joan Didion, dans L’Année de la pensée magique (1), revient lapidairement sur les mois qui ont suivi la perte brutale de son mari – l’écrivain John Gregory Dunne. Ce livre est un témoignage de l’étrange temporalité durant laquelle la douleur et le deuil se confondent, jusqu’à ce que le second prévale sur la première, c’est-à-dire lorsque la passivité inhérente à la douleur s’estompe au profit du travail de deuil proprement dit (cf. p. 179). Eu égard au titre de ce récit dépouillé, on doit supposer que le deuil en tant que tel met fin à la «pensée magique» et permet à Joan Didion de recouvrer une pensée rationnelle après plusieurs mois de cogitations ésotériques et douloureuses. Du reste, ici, la pensée magique repose sur un engrenage d’extension : il est question de prolonger l’existence du défunt compte tenu du refus d’accepter le caractère définitif de la mort (cf. p. 45). Alors que la disparition de John Gregory Dunne prend de plus en plus de place au sein des discussions et des nécrologies, Joan Didion, désespérément, conçoit une possible réversibilité des événements. Son «objectif secret» (p. 58) consiste tout simplement à rapatrier son époux parmi les vivants (cf. pp. 96, 187 et 227). Ce vœu prométhéen de résurrection au moyen d’un magical way of thinking va jusqu’à conserver quelques chaussures au cas où son mari referait surface (cf. pp. 49-50) (2).

Aussi bien factuelle que sensible, Joan Didion, dans L’Année de la pensée magique (1), revient lapidairement sur les mois qui ont suivi la perte brutale de son mari – l’écrivain John Gregory Dunne. Ce livre est un témoignage de l’étrange temporalité durant laquelle la douleur et le deuil se confondent, jusqu’à ce que le second prévale sur la première, c’est-à-dire lorsque la passivité inhérente à la douleur s’estompe au profit du travail de deuil proprement dit (cf. p. 179). Eu égard au titre de ce récit dépouillé, on doit supposer que le deuil en tant que tel met fin à la «pensée magique» et permet à Joan Didion de recouvrer une pensée rationnelle après plusieurs mois de cogitations ésotériques et douloureuses. Du reste, ici, la pensée magique repose sur un engrenage d’extension : il est question de prolonger l’existence du défunt compte tenu du refus d’accepter le caractère définitif de la mort (cf. p. 45). Alors que la disparition de John Gregory Dunne prend de plus en plus de place au sein des discussions et des nécrologies, Joan Didion, désespérément, conçoit une possible réversibilité des événements. Son «objectif secret» (p. 58) consiste tout simplement à rapatrier son époux parmi les vivants (cf. pp. 96, 187 et 227). Ce vœu prométhéen de résurrection au moyen d’un magical way of thinking va jusqu’à conserver quelques chaussures au cas où son mari referait surface (cf. pp. 49-50) (2). C’est là une façon à demi-consciente de rajouter de la cosmétique aux fictions utiles du quotidien parce que la plupart des personnes sont d’abord incapables de négocier avec l’élément corrupteur immanent à toute forme de vie. En réagissant irrationnellement au décès de son mari, du moins au début, Joan Didion renforce l’ordre d’un cosmos fictif en niant le chaos réel qui règne à la racine même de la vie. De sorte que la pensée magique n’est là que pour l’aider à continuer à vivre dans un monde occidental qui ne veut pas (ou ne peut pas) voir immédiatement la nécessité de la corruption derrière la nécessité de la génération. Il y a comme un phénomène d’hallucination collective autour de la génération (voire de la régénération) et cela fonde une mythologie consolatrice pour la société des vivants confrontés à la perte des êtres chers. Par conséquent ce phénomène de cristallisation de la vie s’accompagne d’un déni des puissances corruptrices tant que la douleur pure excède l’activité consciente du deuil. Pire encore finalement : la douleur est d’autant plus forte que les défunts s’obstinent à ne pas revenir malgré la pensée magique entretenue par les survivants, et, paradoxalement, le petit réconfort patent obtenu par ce type de pensée coïncide chaque fois avec un grand découragement latent.

Ainsi le deuil progressif qui affleure dans le témoignage de Joan Didion est une manière d’atténuer une douleur surnaturelle afin d’exprimer peu à peu le sentiment naturel et édificateur qu’elle éprouve à travers la mort de son mari. En faisant cela, en proposant un deuil libérateur, elle prend le contre-pied d’Émile Durkheim qui voit essentiellement dans le deuil un rituel de mimétisme doloriste plutôt qu’une réelle expression de la sensibilité individuelle. Selon Durkheim, dès lors que le deuil atteint son maximum d’intensité, nous ne pleurons que parce que les autres pleurent, «par respect pour l’usage» et indépendamment de notre «état affectif» particulier (3). Aussi, là où Durkheim parle de deuil conventionnel et de chagrins rarement authentiques, Joan Didion, au lieu de cela, parle de la douleur en amont du deuil, de la douleur commune qui nous contraint à subir les représentations habituelles de la pensée magique, escortées de surcroît par toutes les fictions sociales qui repoussent l’aspect tragique de la vie nue. Ce n’est justement que lorsque le deuil s’amorce que l’authenticité apparaît et que la douleur se fixe dans le monde concret individuel après avoir été un désir de monde alternatif partagé. Si avec Durkheim le deuil n’est le plus souvent qu’une version banale de la douleur des uns et des autres, à savoir un genre d’acculturation de la tristesse, il est en revanche avec Didion un chemin vers la nature profonde de notre chagrin étant donné qu’il nous délivre d’une douleur vécue dans le plasma général des illusions périodiquement déçues. La douleur ne devient formatrice qu’à partir du moment où elle profite de la désillusion du deuil et qu’elle cesse de s’amplifier dans le cycle déceptif du mort qui persiste à ne pas réintégrer l’univers des vivants. Autrement dit, pour Joan Didion, le deuil ne se conteste pas nécessairement comme convention mais il se conteste absolument comme tricherie ou comédie sociale. Pour elle, c’est de toute évidence la pensée magique issue de la douleur qui est une tromperie mondaine, et, à nos yeux, il semble que cette attitude soit davantage le propre des pays occidentaux où la mort a tendance à être sinon cachée, du moins largement soumise à des processus de normalisation. En ce sens, même ritualisé lors d’une cérémonie d’obsèques pathétique, le deuil a le mérite de rompre la distance que l’on crée entre soi-même et l’événement de la mort, si bien que la douleur se recentre sur ce qui a été perdu à jamais plutôt que sur ce qui est susceptible d’être occultement retrouvé pour toujours. Ce que Durkheim a manqué, peut-être, c’est la dimension culturelle et laïque de la douleur qui croit à la résurrection et qui dépasse de ce point de vue les simples émotions répétitives du deuil (lesquelles sont éventuellement plus naturelles que le philosophe ne veut bien l’affirmer). Pleurer un mort avec les autres a l’air en effet plus naturel que d’imaginer secrètement avec les autres que le même mort pourrait se joindre à nous dans un futur terrestre indéterminé.

Avec Joan Didion, il faut donc aller de la culture délayée de la pensée magique à la nature même du deuil défini à l’instar d’un travail de fond et d’émancipation des réflexes cosmétiques acquis. Encore une fois, les abords assez factuels de ce livre, s’ils n’excluent pas le vocabulaire de la sensibilité, permettent d’éviter toute espèce de romantisation chronique de la mort ou toute espèce de lyrisme qui ne conviendrait pas à son projet. On comprend d’ailleurs que Joan Didion s’autocritique sporadiquement lorsqu’elle mentionne les aberrations de la pensée magique, comme si le récit qu’elle voulait écrire, de temps en temps, devenait un mauvais roman, une mauvaise histoire à dormir debout, un remontant hollywoodien de mauvais goût. Ces embardées inopportunes dans le pathos se justifient en outre par le peu de recul qu’elle possède vis-à-vis de la mort de son mari, survenue le 30 décembre 2003 dans leur appartement de New York, à la suite d’une crise cardiaque foudroyante. Quelques jours seulement après ce décès soudain, elle crée un fichier Word intitulé «Notes sur changement» où elle consigne un abrégé de ses impressions, de son étourdissement : «La vie change vite. / La vie change dans l’instant. / On s’apprête à dîner et la vie telle qu’on la connaît s’arrête. / La question de l’apitoiement.» (p. 9 – l’auteur souligne). Elle ne retournera à cette esquisse que plusieurs semaines après les faits, lorsque la douleur va commencer à se rationaliser par l’entremise du deuil, mais ce n’est que le 4 octobre 2004 qu’elle entamera une démarche d’écriture en bonne et due forme (cf. p. 13).

Une fébrilité résiduelle s’avère cependant irréductible malgré la catharsis de l’écriture et c’est précisément ce qui rend ce livre si spécifique : ce sont les mots d’une femme qui ne peut pas s’encombrer de fioritures ou de flux de conscience désarmants dans la mesure où la promiscuité du choc lui interdit toute digression trop littéraire. Par contraste, on peut citer le magnifique roman de James Agee, Une mort dans la famille, où l’auteur réinvestit passionnément l’époque qui a vu son père mourir dans un accident de la route. Plusieurs décennies séparent James Agee de cet épisode dramatique lorsqu’il entreprend d’écrire à ce sujet, aussi est-il capable de s’affranchir du récit et de composer un long roman quelquefois poétique, s’attardant librement sur les perceptions d’un enfant de six ans qui apprend degré par degré les coordonnées d’une réalité complexe où son père ne remettra plus les pieds dans la maison familiale.

D’autre part, Joan Didion a d’autant moins le temps de songer à écrire un roman qu’elle doit simultanément combattre la mort de son mari et l’état préoccupant de sa fille adoptive Quintana, alitée en réanimation depuis cinq jours au moment où son père meurt (cf. pp. 13-4). Pourtant, la semaine précédente, rien ne laissait présager que les choses basculeraient aussi rapidement, d’où la sidération qui succède invariablement à «la banalité des circonstances dans lesquelles l’impensable se produit» (p. 10), tel ce beau matin ensoleillé du 11 septembre 2001 à New York (cf. p. 11) ou tels encore ces enfants joueurs qui ne voient pas la vipère se faufiler jusqu’à leurs chevilles (cf. p. 10). La mort semble toujours en maraude, imprévisible et sournoise (4), mais tout est organisé de sorte à ce que l’on oublie cette possibilité – ou que l’on s’en divertisse selon un registre pascalien. Le malheur, ainsi, nous frappe insolemment et par effraction, nous contraignant à distinguer l’irrémédiable ourlet de la mort à la surface de la vie. C’est exactement ce qui advient lorsque Quintana contracte une «pneumonie avec choc septique» à Noël (p. 14) et lorsque John, moins d’une semaine après, s’effondre devant sa femme alors que la soirée promettait d’être à l’image d’une fin de mois de décembre – lente et chaleureuse en dépit de l’inquiétude sous-jacente due à la situation incertaine de leur fille. Le malheur s’ajoute au malheur et dans ces conditions l’incrédulité veut se dessaisir de la crédulité (cf. pp. 21-3). Tout concorde pour que Joan Didion se rende compte que l’homme avec qui elle a vécu environ quarante ans n’est plus de ce monde, mais un espoir insensé la tient dans ses tenailles, un espoir mêlé de crainte, à l’égal de ce qui demeure au fond de la boîte de Pandore (ἐλπίς – elpis). Il s’agit là de la racine constitutive de la pensée magique, du rameau de folle espérance qui va croître et multiplier dans le quotidien mortifié de Joan Didion malgré toutes les raisons valables d’en empêcher la ramification. Il faut d’une certaine manière se représenter une existence tressée par deux matières contradictoires : l’attente d’un miracle et la désolation récurrente, c’est-à-dire la magie et la science, l’artefact de l’esprit et le fait brut de la réalité. Ces deux colorations opposées vont persévérer tant que le deuil n’aura pas pris le dessus afin d’unifier la personnalité divisée.

Il est évidemment très dur de supporter l’alternance du magique et du rationnel. Cela se vérifie dès qu’elle revient tardivement de l’hôpital en ce 30 décembre 2003 expirant. Elle est prise d’un «soudain besoin physique de composer des numéros et de prononcer [des] mots» (p. 40), les mots de la mort en l’occurrence, les termes de la décomposition qui détonnent avec les termes divertissants de la composition censée être inaltérable. Pourquoi accumuler ces coups de téléphone sinon pour s’entendre dire que tout cela n’est pas vrai ? L’incrédulité probable de tous ses interlocuteurs confirme les pulsions de la pensée magique et suspend provisoirement les assauts téléphoniques de la crédulité. Par conséquent, subrepticement, s’érige une réalité biface et bichrone, une espèce de figure de Janus où l’on regarde concomitamment le croyable et l’incroyable, le tout s’effectuant dans l’entrelacement de deux temporalités concurrentes : le temps linéaire de la mort admise et le temps sinueux de la mort ajournée qui vient troubler la littéralité du réel. Le contexte de Joan Didion est d’ailleurs si particulier que l’hospitalisation de sa fille insinue un sursis du réel associé à une approbation de la pensée magique. Comment reconnaître la mort de John Gregory Dunne alors que celle-ci ne peut même pas être annoncée à son enfant ? Cela ne peut se faire qu’à la mi-janvier 2004, tandis que l’on inverse le coma artificiel de Quintana (cf. p. 106). Quant à la cérémonie religieuse, elle n’a lieu que le 23 mars 2004, de façon à ce que Quintana puisse y assister en relative bonne santé. Ainsi les deux mois d’interlude qui ont précédé les funérailles de John ont été un sommet de pensée magique assortie d’une pénible intériorisation de la harsh reality. Pendant ce temps désagréable, doté d’une épaisseur fallacieuse, Joan Didion a repensé au mariage de sa fille qui a été célébré le 26 juillet 2003, soit «quatre mois et vingt-neuf jours» avant son admission en soin intensifs (p. 91). Elle a également réfléchi au problème de l’avertissement, à tous ces petits signes qu’elle aurait dû recenser et qui l’auraient sans doute aidée à pressentir la mort de John (cf. pp. 33-7). Elle se réfère ici aux études incontournables de Philippe Ariès, à ce qu’il a écrit concernant les prémonitions matérielles de la mort, cet ensemble de micro-événements qu’on ne voit qu’a posteriori et qui aurait pu nous alerter (cf. pp. 100-5), ces infimes changements de comportement, par exemple, ou encore ces passages tirés de quelques romans de John et dans lesquels l’écrivain paraît avoir anticipé les causes objectives de son trépassement (cf. pp. 192-5). Et au-delà des travaux d’Ariès, elle s’abreuve d’articles et de documents sur le deuil, apprenant beaucoup sur les réactions physiologiques et les constantes culturelles qui lui sont attachées.

Reste que la pensée magique perdure tant et plus car le surlendemain de la cérémonie en l’honneur de John, le 25 mars 2004, Quintana rechute brusquement dès son arrivée en Californie où elle devait vivre une convalescence en compagnie de son époux (cf. pp. 114-120). Un accident cérébral diffus est diagnostiqué. L’enchaînement des calamités depuis le mois de décembre est tout à fait surréaliste (5). Pour la mère de famille, au double traumatisme de la fin de l’année 2003 se superposent la charge de ce nouvel accident et l’épreuve d’un lourd trajet aérien entre New York et Los Angeles. Aussitôt descendue de l’avion, Joan Didion prend la décision de tout planifier, de se prescrire des activités itératives, d’éviter les lieux de son long passé californien où son amour pour John et Quintana s’est incessamment agrandi (cf. p. 147). Mais ces précautions ne suffisent pas à maintenir intacte la digue de son psychisme. C’est pourquoi elle ne compte plus «le nombre de journées au cours desquelles [elle s’est] retrouvée soudain aveuglée par les larmes au volant» (p. 147), assaillie tantôt par tel ou tel souvenir, tantôt par telle ou telle suffocation produite par la douleur. Cette défaillance psychologique se poursuit durant quelques semaines d’un printemps de ténèbres, à rebours de l’ambiance californienne d’autrefois et d’aujourd’hui, sous un soleil cruel qui rayonne cyniquement sur ses larmes incoercibles. Ce n’est qu’aux tout derniers instants d’avril qu’elle repart à New York en étant plus ou moins rassurée sur les chances de rémission de Quintana (cf. p. 168). Par la suite, le programme de rééducation de Quintana s’attarde jusqu’au milieu de l’été (cf. p. 217), à peu près un an avant qu’elle ne soit derechef et fatalement touchée par l’innommable infortune.

Au fil de ce bizarre été 2004, Joan Didion se découvre «fragile» et «instable» (p. 207), élucubrant maintes catastrophes domestiques et gardant la lumière allumée comme un enfant qui redoute l’attaque d’un monstre nocturne (cf. pp. 207-8). Lors de la convention démocrate qui se déroule à Boston, elle ne peut réprimer d’autres larmes, d’autres réminiscences inéluctables puisque ce jour-là coïncide avec l’anniversaire de mariage de sa fille (cf. p. 218). Elle se rend à l’évidence : si Boston a pu susciter autant de chagrin, qu’en serait-il à Paris, à Milan, à Bogotá, dans toutes ces villes où elle a régulièrement échangé des étreintes et des mots doux avec les siens ? Les fantômes du temps jadis sont impossibles à exorciser – elle sera toujours hantée par le spectre de ses proches ici ou là, au détour d’une rue ou d’une carnation particulière du ciel (cf. p. 223). Ce chagrin-là est un ébranlement qui «oblitère tout, [qui] disloque le corps comme l’esprit» (p. 231) et qui pousse n’importe qui à la folie (cf. p. 231). En outre, ce ne sont pas tant les funérailles qui incarnent un zénith de mélancolie, mais les répercussions de cette mise en scène, le fameux temps d’après, «l’absence infinie qui s’ensuit, le vide, l’exact opposé du sens» (p. 232), à savoir l’ahurissante manifestation de la pensée magique où le non-sens s’invite intempestivement au cœur de ce qui est sensé. En plus de cela, Joan Didion souscrit à cette idée que les personnes endeuillées «ont des raisons impérieuses […] de ressentir de la pitié pour elles-mêmes» (p. 238), ce qui modère légèrement sa culpabilité à l’égard de son apitoiement. Plus significativement encore, à la faveur d’une relecture du poète Delmore Schwartz, elle se figure que le temps est un éducateur, un professeur incomparable (cf. pp. 243-4). Quiconque expérimente la fuite du temps assez longtemps pour voir mourir ceux qu’il aime reçoit la meilleure leçon de son existence. Amèrement et sagement, alors, Joan Didion se remémore sa lecture de la veuve du sublime voyant Dylan Thomas. Elle se rappelle qu’elle avait vingt ans et des poussières et qu’elle avait jugé avec dédain les écrits de cette femme terrassée par la tristesse (cf. p. 244). Elle n’avait point saisi naguère que lorsqu’on perd son mari, de surcroît violemment, par les ruses infâmes de la maladie, on ne peut que s’apitoyer, gémir et pratiquer un vol stationnaire au-dessus des nuages noirs de l’accablement, quand on ne sombre pas directement dans le mécanisme du wishful thinking.

Il faudra quasiment une année complète pour que la pensée magique s’amortisse (cf. pp. 276-8). Cela, d’ailleurs, ne déjoue pas les «déficits cognitifs» persistants (p. 264), ce qui l’astreint à une rédaction d’articles davantage pénible et fréquemment hors délai. On imagine donc la difficulté qui fut celle de Joan Didion pour entamer le manuscrit de son récit, pour se plier à un rythme d’écriture convenable, et, surtout, pour accepter que ce travail avait toutes les chances de symboliser le commencement du deuil en tant que tel. À l’instar du narrateur de la Recherche du temps perdu qui fait le deuil différé de sa grand-mère, Joan Didion, en initiant l’écriture de L’Année de la pensée magique, opère une systématisation de son chagrin qui lui permet de s’extirper de ses phases hallucinatoires et infructueuses. En laissant John Gregory Dunne partir pour l’autre monde, elle consent à ce que la vie commune «[soit] de moins en moins le centre de chacune de [ses] journées» (p. 277). Et quoique cela s’apparente à une «trahison» (p. 277), c’est tout à fait fondamental parce que c’est le moment précis où la magie cède sa place au réel, le moment où le barrage abracadabrantesque éclate et libère le devenir, la vague vivante qui flue et reflue en reflétant l’indissociable union de la vie et de la mort.

Notes

(1) Éditions Le Livre de Poche (2019) – initialement paru chez Grasset (2007). Traduction de Pierre Demarty.

(2) Elle se demande même comment John pourrait regagner le foyer si on devait lui prélever des organes (cf. p. 55).

(3) Émile Durkheim, Les formes élémentaires de la vie religieuse.

(4) Comme cet homme dont elle se souvient lors de l’été 1970 passé à La Nouvelle-Orléans (cf. pp. 170-1). L’homme était au volant, conducteur lambda attendant son tour pour manœuvrer, puis subitement il s’est affaissé et il est mort.

(5) Quintana mourra d’une pancréatite aiguë le 26 août 2005 alors même que sa mère était en train d’évoquer L’Année de la pensée magique. Elle fera de ce nouveau drame un autre récit courageux : Le Bleu de la nuit.

Imprimer

Imprimer