« Histoire égoïste de Jacques Laurent | Page d'accueil | Deux critiques du bonheur fictif : L'Empire et l'absence de Léo Strintz et L'Ordre règne à Berlin de Francesco Masci »

28/03/2022

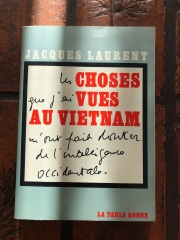

L’Amérique en guerre (27) : Choses vues au Vietnam de Jacques Laurent, par Gregory Mion

Crédits photographiques : Jonathan Ernst (Reuters).

«Grand pogrom de l’âme. Rapt de la vie.»

«Grand pogrom de l’âme. Rapt de la vie.»Dimitri Bortnikov, Face au Styx.

«This is the patent age of new inventions

For killing bodies, and for saving souls,

All propagated with the best intentions.»

Lord Byron.

Les motivations à contre-courant de Jacques Laurent

Par deux fois Jacques Laurent s’est déplacé au Vietnam – en 1967 puis en 1968 – et par deux fois il en a rapporté des informations de premier ordre qui ont permis à ceux qui le voulaient bien de se délivrer des tendancieux abrégés de la critique occidentale. Ni partisan de Saigon, ni prosélyte de Hanoï et encore moins apologiste des États-Unis, Jacques Laurent s’est impartialement rendu au sein du Vietnam suffoqué avec la ferme intention de corriger la myopie de l’Europe à propos de ce lointain pays en guerre. Il a immédiatement adopté «le goût du vrai» (p. 9) afin d’en finir avec un Vietnam publicitaire et romanesque, un Vietnam fantasmé par des intellectuels ridicules et par des militants aveuglés, promoteurs d’opinions accréditées, ravitailleurs de journaux subventionnés et ennemis du savoir élaboré. Il a aussi ressenti l’urgence d’écrire sur la nation vietnamienne en raison de l’évidente «peau de chagrin» (p. 7) qui caractérisait de plus en plus ce filiforme territoire en butte aux dévorations de la guerre. C’est pourquoi Jacques Laurent est passé outre les questions de style et les défauts de forme, pressé de propager la vérité in naturalibus parmi ses contemporains, mais, tout de même, ses Choses vues au Vietnam (1) sont écrites dans une langue flamboyante et font preuve d’une densité argumentative plutôt unique, volontiers provocatrice par moments, autant de qualités que l’on retrouvera quelques années plus tard dans son Histoire égoïste, des qualités symptomatiques d’un auteur en pleine possession de ses moyens et qui s’apprêtait à publier Les Bêtises, un roman qui dominera les débats littéraires de l’année 1971 (2).

Il y a essentiellement deux choses que Jacques Laurent met en exergue dans son livre – à moins qu’il ne faille tout bonnement parler d’un reportage de guerre. D’abord il y a la position idéologique de l’Europe, d’une Europe en tout cas fanatisée ou ignorante, solidaire d’Ho Chi Minh à cause d’un atavisme communiste nourri de l’influence d’une certaine gauche universitaire désenchantée, laquelle, reconnaissons-le, a réussi à remporter beaucoup de suffrages populaires. Cette solidarité s’expliquerait aussi par l’ennui de vivre en paix et par un impudique dandysme de cabinet, sans oublier non plus l’espèce de joie mauvaise qui consiste à souhaiter secrètement la victoire d’un David contre un Goliath étant donné que le Vietnam s’apparente à une «peau de banane» (p. 9) pour l’arrogante patrie de la bannière étoilée. Ensuite il y a le fait que les forces de Hanoï, au Nord-Vietnam, régissent une guerre de conquête au Sud-Vietnam (cf. p. 258), et que cela, objectivement, remet en question la subjectivité manipulatrice des divers commentateurs qui postulent un Sud agressif et un Nord offensé.

Il va de soi que ces deux éléments fonctionnent en synergie parce que les vues idéologiques traditionnelles ne cessent de s’alimenter aux sources actuelles qui les justifient. Le discours officiel qui s’efforce de présenter la légitimité d’Ho Chi Minh n’est là que pour absoudre les habituels détracteurs de l’Amérique et leurs perversions conceptuelles. L’émotion et l’investissement affichés à l’égard du Vietnam censément meurtri par les seuls militaires américains vient assez vite se substituer au pâle «confort ne pouvant tenir lieu de morale», et, de la sorte, «de Sartre à l’étudiante à l’École du Louvre, on se cherche dans l’aide aux petits Vietnamiens la bonne conscience que la bourgeoisie du XIXe trouvait dans l’aide aux petits Chinois» (p. 11). Que l’on veuille hausser le ton pour condamner «l’inepte entêtement des Américains» (p. 12) et leur tropisme de l’artillerie lourde, c’est là un engagement concevable, mais ce procès par contumace, organisé entre deux amphithéâtres sorbonnards et trois colonnes journalistiques, ne doit pas omettre en parallèle de nuancer son délirant manichéisme et, par là même, de mentionner les dérives de la politique nord-vietnamienne. Cependant la France en particulier et l’Europe en général se recouvrent les yeux d’un voile ultra-protecteur, prisonnières d’un marxisme douteux, incapables du reste de comprendre que l’Éclaireur présumé du pays du Dragon de l'Asie ressemble moins à un homme fédérateur qu’à un bélier qui veut sidérer la zone méridionale en l’embrochant de ses cornes communistes (cf. p. 13). Les Occidentaux, dans leur navrante majorité, n’ont pas pris en compte les desiderata du Sud-Vietnam. Ils sont commodément partis du principe que le Sud avait les mêmes aspirations que le Nord et que les sudistes n’avaient que trop tardé à se rallier aux perspectives nordistes. D’où l’ambition de Jacques Laurent de sortir les Européens de leurs impasses mentales, de les convaincre d’abandonner leur assimilation simpliste des États-Unis à une «hydre néo-nazie» impérialiste, de les encourager à se dessaisir au plus tôt de leur prédisposition à faire du Nord-Vietnam la localité d’un «martyre» ascensionnel (p. 15). Le cas échéant, il se pourrait que Jacques Laurent accepte de ne plus froncer les sourcils à l’évocation d’une quelconque intelligence occidentale.

La scène et les coulisses d’un conflit aggravé par des jugements hâtifs et orientés

Ce qui frappe d’emblée la rétine de Jacques Laurent lors de son arrivée à Saigon, c’est l’association des sévères lacis de barbelés avec la présence américaine (cf. p. 24). Le barbelé indique l’Amérique. Le barbelé encercle un bâtiment à protéger, une ambassade ou une succursale de la diplomatie, et, flanqué à côté de ces crotales de fer, un soldat, souvent, accomplit sa mission de surveillance. Tout cela participe évidemment d’un malaise municipal qui défigure en profondeur la ville de Saigon en supplément de ses plaies visibles. À Saigon, en outre, la corruption règne et l’argent constitue la langue administrative du moindre échange (cf. p. 28). Les Américains n’ont que ce langage à la bouche. Et malheureusement pour eux, les reines du trottoir «fuient le soldat américain après qu’il les a payées d’avance» (pp. 31-2). Le dollar a tellement uniformisé les activités humaines que la transaction formelle est presque devenue plus importante que la transaction réelle supposée en découler. Il s’avère alors que ces prostituées jadis charmantes ont perdu leurs atouts, leurs signes romantiques, déclassées en femmes «plus voraces, plus froides, plus calculatrices qu’aucune de leurs sœurs» (p. 32). Elles se sont métamorphosées en opportunistes de la guerre et elles ont remplacé la monétisation aventureuse du sexe par une cynique prudence. Mais elles ont des raisons de vouloir exploiter spécifiquement les troupes de Lyndon B. Johnson au regard de ce qui se passe aux alentours de Saigon. La guerre fait rage dans la plaine attenante. Non loin, donc, «des boîtes de nuit» (p. 32) et des trépidations plébéiennes qui rythment la cité que la France aimait appeler la Perle de l’Extrême-Orient, les eaux du «marais deltaïque» (p. 32) bouillonnent sous les coups de boutoir de la heavy machinery américaine. Dominant ce périmètre tout entier assujetti à une forme d’hypertrophie de la terreur, l’armée yankee utilise le modèle d’avion Dakota pour planer furtivement dans la nuit et pour transporter d’énormes mitraillettes probablement issues de la guerre de Sécession. Les effets directs du napalm sur la lande des Vietcongs se traduisent en termes de «roseurs de blessure» incendiaire, «une blessure à demi cicatrisée, à la fois croûteuse et tendre, qui s’élargit inexorablement comme du chancre» (p. 35). Le lendemain, ce terrain mutilé «ne flambera plus» parce que «la rouge caresse du napalm l’aura transformé en un désert noir, en un bitume hérissé de débris végétaux calcinés, un paradis pour dormir dans la brousse si l’on craint les insectes terrestres et les serpents, qui ne s’égarent pas sur un sol que le napalm a foudroyé» (p. 35).

Dans ces environs de la ruralité brutalisée, ce sont des hectares et des hectares d’occupation américaine que l’on recense (cf. pp. 37-8). Cette appropriation tactique du territoire champêtre n’est pas exempte d’agitation et fréquemment, une fois le couvre-feu décrété du côté de Saigon, les bases avoisinantes de l’Oncle Sam se déchaînent tandis que les rues de la ville ont été désertées. C’est alors un genre de viscosité anthropologique qui apparaît, un grouillement d’hommes festifs déboussolés, partagés entre la violence du conflit et le sacré torturant des lieux, pataugeant dans leur âme comme ils ont pu patauger dans les marécages environnants, dans le visqueux de la jungle naissante ou expirante. Impossible ici de ne pas penser à ces enfants partis à la guerre dans le film Requiem pour un massacre d’Elem Klimov, disciple méconnu de Tarkovski, et plus exactement à cette scène de la pénible traversée du marécage où les jeunes protagonistes se battent avec la nature autant qu’ils se débattent avec eux-mêmes, doublement piégés, doublement corrigés, respectivement par la nature souveraine qui démasque les vanités de la civilisation et par l’absurdité de leur enrôlement qui trahit leur touchante naïveté. D’ailleurs, au sein de la nuit vietnamienne belliqueuse, sur les rives de ces funestes bourbiers ou aux péages clandestins qui précèdent l’entrée en ville afin d’assurer le prélèvement d’une dîme de guerre pour tous les convois, on les revoit distinctement, ces enfants de Klimov, «ces enfants tristes et acharnés, en blanc et noir» (p. 55), comme déportés d’une tragédie (les années 1940 du nazisme rampant) pour être transférés dans une autre (les années 1960 du Vietnam divisé). Illuminés par «la clarté des phares» à l’instar d’une petite société de spectres révélés, ces enfants du Vietnam, infortunés duplicatas de la Biélorussie agonisante de Klimov, «sont un peu gravés par Dürer» (p. 55), statues vivantes de la mortelle mélancolie. Et il n’existe en somme aucune différence entre ces enfants maudits et les soldats fiévreux de l’Amérique : tous autant qu’ils sont affrontent un marécage intérieur dont la cause repose dans les marécages extérieurs d’un paysage fracassant et d’un contexte politique enlisé. Qui s’étonnera, par conséquent, d’apercevoir «en un point indistinct de [cet univers] spongieux» (p. 60) une réminiscence du colonel Kurtz ? Qui s’étonnera d’être possédé par son imagination en croyant aviser au cœur de ces ténèbres annamites la résurrection d’un homme terrible ? Et à l’horizon de ces noyaux du Mal, au-dessus des eaux de la mer de Chine, l’incessant ballet des avions destructeurs augmente le potentiel démoniaque de ces parages (cf. p. 68). Ces aigles de métal obéissent au minutieux programme de leurs décollages et de leurs appontages sur les porte-avions, «engins de mort» ailés exécutant leurs «[rotations fatales]» (p. 68), «fleurs vénéneuses éparses» et clignotantes dans le ciel nocturne, motifs inquiétants d’un «tableau de Bosch» (p. 68). En visite sur l’un de ces porte-avions qui colonisent la mer et propulsent dans les cieux des essaims d’Érynies, Jacques Laurent le définit comme l’une «des usines les mieux organisées du monde pour la méthodique destruction» (p. 68).

La suite de cette étude se trouve dans L'Amérique en guerre, disponible sur le site de l'éditeur.

Imprimer

Imprimer