« Boris Bouïeff tel qu'il apparait dans Un Feu d'une seule flamme, deuxième tome du Journal de Roger Bésus | Page d'accueil | Eugene Victor Debs : veilleur de nuit du monde qui ne dort pas, par Gregory Mion »

11/01/2026

Donoso Cortés dans Le Sceau indélébile d'Elisabeth Langgässer

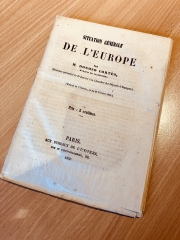

Photographie (détail) de Juan Asensio.

La théologie politique dans la Zone.

La théologie politique dans la Zone. Lettre au cardinal Fornari de Donoso Cortés.

Lettre au cardinal Fornari de Donoso Cortés. Théologie de l'histoire et crise de civilisation de Juan Donoso Cortés.

Théologie de l'histoire et crise de civilisation de Juan Donoso Cortés. Finalement, puisque les deux ouvrages traduits en français, dont Le Sceau indélébile paru en 1946 racontant, selon ce qu'en dit, assez platement, l'Histoire chrétienne de la littérature parue chez Flammarion en 1996 (p. 879), de quelle façon un Juif se convertit et, sans avoir la foi, comment il pratique les sacrements qui ne la lui donnent pas mais l'y préparent, sont devenus résolument introuvables, et qu'aucun éditeur digne de ce nom ne semble très pressé de les rééditer, si tant est qu'il se souvienne de leur existence, mieux vaut tomber sur le nom d'Elisabeth Langgässer par le biais de ceux qui l'ont lue, et quels lecteurs, puisqu'il s'agit d'Ernest Jünger signalant Le Sceau indélébile à son prestigieux correspondant et ami, Carl Schmitt qui, lui, semblait déjà connaître le livre en question.

Finalement, puisque les deux ouvrages traduits en français, dont Le Sceau indélébile paru en 1946 racontant, selon ce qu'en dit, assez platement, l'Histoire chrétienne de la littérature parue chez Flammarion en 1996 (p. 879), de quelle façon un Juif se convertit et, sans avoir la foi, comment il pratique les sacrements qui ne la lui donnent pas mais l'y préparent, sont devenus résolument introuvables, et qu'aucun éditeur digne de ce nom ne semble très pressé de les rééditer, si tant est qu'il se souvienne de leur existence, mieux vaut tomber sur le nom d'Elisabeth Langgässer par le biais de ceux qui l'ont lue, et quels lecteurs, puisqu'il s'agit d'Ernest Jünger signalant Le Sceau indélébile à son prestigieux correspondant et ami, Carl Schmitt qui, lui, semblait déjà connaître le livre en question. C'est ainsi le 1 novembre 1947 que Jünger annonce à Schmitt qu'il lit «des livres d'Elisabeth Langgässer», supposant que ce nom sera peut-être familier aux oreilles de son ami «pour des raisons d'appartenance régionale». Il ajoute que «s'y reflète assez nettement le passage du roman social au roman théologique, où l'on saisira peu à peu l'un des grands traits de notre époque», «Bloy et Kierkegaard» ayant déjà annoncé «ce tournant», Jünger poursuivant en se demandant si le grand Danois a pu influencer le prince des polémistes, ce qu'il tient pour certain puisque «le nom de Molbech (2) apparaît çà et là dans les journaux de Kierkegaard. Ce serait là, conclut Jünger qui s'est donc assez vite débarrassé de Langgässer, un fait de grande valeur» (1).

C'est quelques jours plus tard (le 13 novembre) que Carl Schmitt répond à Ernst Jünger qu'il trouve étrange que le nom de Langgässer se présente à lui maintenant, preuve manifeste qu'il semblait connaître ce nom avant Jünger et que c'est peut-être même lui qui, au détour d'une conversation, l'a mentionnée, ce dont la correspondance ne laisse trace. En tout cas, c'est dans son Sceau indélébile (3) qu'Elisabeth Langgässer «fait parler Donoso Cortés», Schmitt avouant ne pas pouvoir «lire la suite tant [qu'il ne sait] pas ce qu'elle va en faire», phrase curieuse qui, plutôt qu'à la suite du passage évoquant Cortés, doit faire à mon avis allusion à la suite de l’œuvre romanesque d'Elisabeth Langgässer, et demandant à Ernst Jünger, «une fois qu'il aura lu le passage (crucial) du roman», de lire ses propres essais sur Donoso Cortés, traduits en français sous les titres Donoso Cortés à Berlin (1849), Donoso Cortés inconnu et même, que Schmitt ne peut pas mentionner à son ami car il ne l'a pas encore écrit en 1947, un troisième essai, intitulé Donoso Cortés interprété dans le contexte européen global (4), vives et passionnantes méditations où l'auteur, nous avons vérifié, ne pipe mot d'Elisabeth Langgässer, ou de son Sceau indélébile contenant pourtant, selon ses propres dires, une scène cruciale où figure Donoso Cortés.

Et Carl Schmitt de poursuivre en pointant l'extrême importance, à ses yeux, des textes de Donoso Cortés, «car ce que Tocqueville a pressenti pour l'Europe du côté de l'Amérique, Donoso l'a vu du côté de la Russie». Il indique à Jünger qu'il aimerait «quelque jour [lui] montrer les passages originaux» et ajoute cette affirmation ne souffrant visiblement aucune contestation : «Je n'ai pas peur, aujourd'hui que j'ai 60 ans, après tout ce que j'ai connu d'hommes, livres, discours et situations, de soutenir très posément que le grand discours de Donoso sur la dictature, au Congreso du 4 janvier 1849, est le discours le plus formidable de la littérature mondiale, et sans que j'en retranche ni Périclès ni Démosthène ni Cicéron, Mirabeau ou Burke. Mais c'est là un sujet incommensurable, et je ne mentionne tout cela qu'à votre propre mention du roman d'Elisabeth Langgässer, qui a touché en moi un point des plus sensibles» (p. 180). La suite de la lettre, bien qu'intéressante puisque Carl Schmitt commente l'influence supposée de Kierkegaard (5) sur Bloy, ne mentionne plus le roman intitulé Le Sceau indélébile qui lui-même évoque donc Donoso Cortés, ce jeu de miroir entre plusieurs noms, Schmitt, Jünger, Langgässer et Cortés (et même Bloy et Kierkegaard) nous laissant en effet penser, comme à Schmitt qui s'en ouvre à son ami dans une lettre du 13 février 1948, que ce n'est donc pas seulement le nom de Léon Bloy qui est devenu pour Jünger «une sorte de parrain et de proche» (p. 181) mais, peut-être, aussi, celui de Langgässer, ce qu’il nous faudrait vérifier en consultant un index des noms d’auteurs cités, par exemple, dans les nombreux volumes du Journal de l’écrivain, un travail de vérification rendu possible grâce à Tobias Wimbauer et son Personnenregister der Tagebücher Ernst üngers, sous-titré Überarbeitete, ergäntze und erweiterte Neuausgabe.

Donoso Cortés, marquis de Valdegamas, et né en 1809 et mort, assez jeune donc, en 1853; juriste constitutionnel et philosophe, spécialiste de l'histoire espagnole, il fut diplomate et publiciste, ambassadeur à Berlin en 1848 et à Paris en 1851, trois de ses ouvrages faisant de ce redoutable polémiste une célébrité dans tout le continent européen, Discurso sobre la Dictadura du 4 janvier 1849, Discurso sobre la situación general de Europa du 30 janvier 1850 et Ensayo sobre el catolicismo, el liberalismo y el socialismo, considerados en sus principios fundamentales, paru en 1851 et qui contient une vue dont Carl Schmitt fera la colonne vertébrale de sa propre théorie politique : «Toute question politique d'importance renferme toujours en elle une grande question théologique».

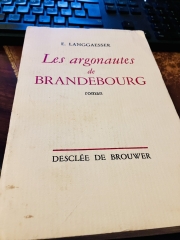

C'est bien le sens de la présence de Donoso Cortés que d'être une espèce de proche, passé le premier étonnement de voir apparaître, quoi que diffracté, et ainsi de le lire, en dépit même de la sensation de plus en plus prenante de danger imminent qui guette les protagonistes, dans Le Sceau indélébile, plus précisément dans le premier chapitre du Livre II où il apparaît, texte que j'ai pu lire grâce à l'obligeance de Christy Magnin, auteur d'un épisode d'Oublieuse postérité sur Elisabeth Langgässer, évoquant notre roman, ces quelques pages, frémissantes d’une inquiétude métaphysique, pouvant être considérées comme une de ces nappes de résurgence trahissant la présence de formidables quantités d'eau qui nous demeurent cachées, mais que quelques sourciers ont découvertes puis signalées à la communauté elle-même naturellement secrète des sourciers, comme apparaissent, dans le second roman de Langgässer traduit en français, Les argonautes de Brandebourg (traduit de l'allemand par Lucienne Foucrault, Desclée de Brouwer, 1958, p. 9), et cela dès sa première page, des «événements [ayant] leur secrète origine avant le commencement du récit».

C'est bien le sens de la présence de Donoso Cortés que d'être une espèce de proche, passé le premier étonnement de voir apparaître, quoi que diffracté, et ainsi de le lire, en dépit même de la sensation de plus en plus prenante de danger imminent qui guette les protagonistes, dans Le Sceau indélébile, plus précisément dans le premier chapitre du Livre II où il apparaît, texte que j'ai pu lire grâce à l'obligeance de Christy Magnin, auteur d'un épisode d'Oublieuse postérité sur Elisabeth Langgässer, évoquant notre roman, ces quelques pages, frémissantes d’une inquiétude métaphysique, pouvant être considérées comme une de ces nappes de résurgence trahissant la présence de formidables quantités d'eau qui nous demeurent cachées, mais que quelques sourciers ont découvertes puis signalées à la communauté elle-même naturellement secrète des sourciers, comme apparaissent, dans le second roman de Langgässer traduit en français, Les argonautes de Brandebourg (traduit de l'allemand par Lucienne Foucrault, Desclée de Brouwer, 1958, p. 9), et cela dès sa première page, des «événements [ayant] leur secrète origine avant le commencement du récit». N'ayant donc pu lire que le seul chapitre qui évoque la figure de Donoso Cortés, je ne sais absolument rien du fil ténu que cette longue évocation, entrecroisée avec d'autres, pourrait tracer dans l'ensemble du roman, comme un motif dans le tapis, mais il est assez clair que ce chapitre a valeur d'avertissement, non seulement pour les personnages évoqués, mais pour le lecteur, l'ensemble de la scène baignant dans une lumière louche que l'on dirait annonciatrice d'orages, non pas ceux d'acier de la Première Guerre mondiale, toute proche, pas même de toute guerre existante, passée ou future, mais d'un cataclysme qu'il nous est impossible de nous représenter car il défie notre imagination, alors que l'on dirait que chaque ligne écrite par le penseur politique espagnol s'efforce de le figurer par l'entrelacs savant d'une dialectique et d'un art oratoire dont la technicité est affaire d'analyse linéaire serrée, et dont l'effet, lui, est pratiquement immédiat : le poil du lecteur se hérisse, comme si le corps était mystérieusement averti par des sens trop subtils pour être consignés dans les manuels savants, comme si l'esprit comprenait subitement que la révélation au bord de laquelle il se trouve comme en face d'un précipice aussi dangereux que tentateur va lui être brusquement retirée, sage précaution peut-être, l'esprit disjonctant finalement comme un fusible où trop de tension s'accumule, qui ne débouche sur aucune déflagration mais, peut-être, quelque sidération définitive que nous ne nous embarrasserons pas à distinguer de la prostration du four. Dans ce chapitre, nous sommes au bord d'une révélation qui ne vient pas, mais qu'une foule d'indices et de signes trahissent suffisamment pour que l'on comprenne son essence, supérieure autant qu'invisible, religieuse et, plus précisément : apocalyptique.

Peu importe, en fin de compte, que les événements qu'évoque Elisabeth Langgässer soient moins réels, historiques, que d'origine mythologique, ou impliquent des figures qui se perdent dans la nuit des temps de la tradition orale, s'il s'agit de montrer par l'ouverture que creuse ce puits dans la terre gorgée de morts que le temps ne saurait s'étirer indéfiniment vers son interminable et insignifiante consomption, sans gigantesque explosion qui en renouvellerait le cycle que l'on dirait à jamais immuablement étirable. Bien sûr, cette nappe d'eau souterraine, à laquelle les assoiffés que nous sommes refusent de se désaltérer, est très spécifiquement chrétienne pour Elisabeth Langgässer, comme pour Donoso Cortés du reste, conforté par une affirmation péremptoire du philosophe Adolfo Muñoz-Alonso écrivant en 1963, dans ses Meditaciones sobre Europa, que «Celui qui nie le christianisme renonce à l'Europe historique et à l'Europe possible».

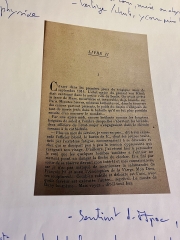

C'est dans cette négation que s'inscrit la scène (pp. 261-289 du roman) où quatre personnages, à l'importance inégale dans le jeu des figurants, se trouvant au sommet de l'église de Senlis, en 1914, «dans les premiers jours du tragique mois de septembre», se confrontent sourdement bien davantage qu'ils n'échangent placidement, les pages se gonflant d'une réelle inquiétude, de plus en plus vive, prégnante, visible même, comme si la contagion s’étendait au paysage, alors que les premières lignes évoquent, elles, une présence invisible, celles des hommes morts au combat, de ces hommes que Georges Bernanos, dans Monsieur Ouine, affirme être dangereux, puisqu'ils n'ont absolument pas désiré mourir et qu'ils ont pourtant été tués la rage au ventre, quelque sentiment peut-être pire encore que la rage, la haine pure, flamboyant dans ces milliers d'âmes avant de s'éteindre dans ce monde, et de continuer à rayonner dans l'autre, «minutes brèves, minutes brûlantes où, dans le tonnerre des canons partout présents, le poids du destin s'allégeait de tant de morts jetés dans la bataille qu'il ne fut plus possible ensuite d'en mesurer le nombre...», cette tension invisible étant celle que laisse transparaître le visage ravagé, nous dit l'auteur, de «l'officier

blond, le baron de E., dont les jeunes traits, tirés par l'extrême fatigue», commencent toutefois à se détendre, ce qui va lui permettre d'échanger avec le capitaine Falkenberg, qui transporte jour et nuit, nous dit-il, un «paquet de dossiers, comme un chat trimballe son petit», un manuscrit «sauvé de la bibliothèque municipale, cette bibliothèque, orgueil du département, qui recèle des ouvrages datant de la Révolution», dont une brochure rédigée en espagnol, «de cette écriture tarabiscotée du siècle dernier», raison après tout suffisante, aux yeux d’un amateur éclairé de manuscrits, «pour la ranger avec dévotion auprès de [s]on livre préféré» qui n'est autre que le Don Quichotte, une œuvre, autrement dit, visant à établir, comme la brochure sauvée des flammes et «dont les feuilles mal brochées allaient servir d'allume-feu aux balayeurs des rues» si quelque amateur du beau ne les avait sauvées de ce si minable destin, «une philosophie esthétique de l'histoire».

blond, le baron de E., dont les jeunes traits, tirés par l'extrême fatigue», commencent toutefois à se détendre, ce qui va lui permettre d'échanger avec le capitaine Falkenberg, qui transporte jour et nuit, nous dit-il, un «paquet de dossiers, comme un chat trimballe son petit», un manuscrit «sauvé de la bibliothèque municipale, cette bibliothèque, orgueil du département, qui recèle des ouvrages datant de la Révolution», dont une brochure rédigée en espagnol, «de cette écriture tarabiscotée du siècle dernier», raison après tout suffisante, aux yeux d’un amateur éclairé de manuscrits, «pour la ranger avec dévotion auprès de [s]on livre préféré» qui n'est autre que le Don Quichotte, une œuvre, autrement dit, visant à établir, comme la brochure sauvée des flammes et «dont les feuilles mal brochées allaient servir d'allume-feu aux balayeurs des rues» si quelque amateur du beau ne les avait sauvées de ce si minable destin, «une philosophie esthétique de l'histoire».Dès le début de la scène, les deux soldats semblent inquiets, peut-être en raison des événements tragiques ayant précédé leur arrivée dans le village, dont le maire a été fusillé, surtout parce que la nature entière, le bâtiment consacré semblant jouer le rôle du foyer d'une loupe (6), bruit de l'attente d'une révélation qui ne viendra pas je l’ai dit, ou bien viendra juste assez, sur la pointe des pieds, si je puis dire, aussi discrètement que possible pour faire comprendre à celui qui déchiffre les feuilles qu'il a donc sauvées du feu que Donoso Cortés, évoquant la ruine de l'Europe et la seule façon d'y remédier, ne s'est pas trompé, qu'il a véritablement vu ce qui se trouvait sous ses yeux, comme tout prophète qu'il convient de louer, non point tant pour l'avenir terrifiant annoncé de sa voix vengeresse que pour son analyse implacable du présent gangrené par le Mal, quelque chose, appelons cela, commodément : le nihilisme, que seuls voient ceux qui ne craignent pas d'ouvrir les yeux et qui, comme un Nietzsche, osent affirmer que non seulement Dieu est mort, ce qui représente aux yeux du philosophe «le plus grand des événements» de l’histoire de l’humanité, mais que les hommes, si tant est qu'ils soient lucides, ne s'en aperçoivent pas, ou, pour l'immense troupeau, s'en moquent absolument. Faisons donc comme si, semble nous suggérer, effrayée peut-être par sa propre découverte, comme si la foi existait encore, comme si Dieu ne s’était pas retiré du monde, bien que semble L’y retenir son Adversaire, on le sait très attaché à la domination sans partage de ce monde.

Cette atmosphère que l'on peut qualifier d'électrique, voire de suffocante, dans le texte du Sceau indélébile, est d'autant plus conductrice, si je puis dire, que le lecteur et traducteur, pour nous, des textes de Donoso Cortés, semble se douter que ce n'est pas par hasard qu'il a sauvé de la destruction complète ce qu'il lit, étant donné que le fait «que cette liasse de feuillets moisis ait pu se recommander à [s]es soins ne pouvait être attribué, bien entendu, à l'absence de livres rares», vu qu'il s'est retrouvé, pour le coup, au milieu de livres inestimables dont il donne quelques aperçus qui confirment sa qualité de bibliomane, mais qu’il n’a pas daigner voler ou, plus plaisamment, mettre à l’abri des brutes. Plus d'une fois, Donoso Cortés sera qualifié d'initié, d'ailleurs, dont les écrits, pourtant parfaitement clairs, ne seront pas compris des lecteurs de son époque : seul sait lire celui qui accepte le fait que ce qu'il lit transforme intégralement sa façon de percevoir la réalité qui l'entoure.

C'est une sensation de fébrile attente, de vertige au bord du gouffre qui gagne notre lecteur, mais aussi de vide, car lire des passages des textes de Donoso Cortés, commenté, en marge, non pas par un lecteur mais par deux dont le Comte Raczinski, diplomate comme Donoso Cortés et dont nous avons conservé la correspondance, l'identité de l'autre nous demeurant inconnue mais non les commentaires qu'il a directement apposés sur les feuilles, voilà bien un acte qui ne peut rester anodin et sans conséquences, dans l'univers sensible comme une peau de tambour vibrant au moindre frémissement que dépeint Elisabeth Langgässer, où le monde visible est creusé d'une profondeur insoupçonnable par celui que l'on ne voit pas, mais dont on soupçonne l'existence.

Pourtant, tout est vide autour des deux compagnons, y compris même le tombeau de Rousseau qui, s'il se trouve bel et bien dans le parc d'Ermenonville, ne contient pas la dépouille de l'auteur de La nouvelle Héloïse : «L'aimable monument qui se dresse sur l'île plantée de peupliers centenaires est vide. Le parc est vide. Les châteaux sont vides. L'Ermitage. L'abbaye de Châalis. La foi de Rousseau. Les vers de Nerval... Le vide partout, messieurs, et vos canons tirent une dernière salve au-dessus de ce tombeau et des forêts». Les deux officiers ne comprennent pas le sens des propos du curé, mais l'un d'entre eux se demande si ce n'est pas le manuscrit espagnol qui contient «la clé magique de toutes les autres énigmes» qu'ils s'efforcent de résoudre. Il est frappant de voir comment l'intuition d'Elisabeth Langgässer rejoint celle du Bernanos de Monsieur Ouine, lorsqu'elle évoque l'évidement du monde, la mer de la foi se retirant du rivage, selon l'image magnifique du poète Matthew Arnold, et, tout autant que Dieu, semblant fuir l'homme, selon l'expression de Max Picard, la création se vidant de sa substance surnaturelle : «Mais il faut aussi que je vous le dise... Il arrive parfois qu'un village se déplace. Alors l'église demeure seule et abandonnée au milieu des champs. C'est le cas, par exemple, de Montagny ou d'Eve, dont le clocher émerge de la verte plaine comme un doigt dressé qui ne sert plus à rien, ni dans la joie, ni dans la peine», un village, une région, un pays tout entier, la France, défaisant dans le silence et l'indifférence la plus profonde ce qui a été construit durant des siècles de laborieux travail, de humble et confiante transmission, comme si, en fait, le «sceau indélébile» (7), pourtant réputé sacré, pouvait se défaire, qui a consacré une nation parmi les autres nations, le Mal semblant décidément très puissant, et sa force irrésistible, les chimères de l'église, au soleil couchant, étendant leurs ombres monstrueuses «sur le pays environnant», le plongeant dans l'obscurité, gagnant «lentement du terrain, par-delà les bois et les prairies, les villes et les villages... et plus loin encore, aurait-on dit», dardant «leurs langues, ainsi qu'une épidémie redoutable...». Il faudrait, un jour, consacrer une étude entière à la typologie de ces scènes romanesques mémorables, évoquant Le Seigneur des anneaux de Tolkien, Le Désert des Tartares de Buzatti ou encore Sur les falaises de marbre de Jünger, où l’on voit un ou plusieurs personnages, du haut d’une forteresse ou de quelque promontoire dominant la plaine et réputé imprenable, jeter son regard au loin et distinguer, à l’horizon, les premiers signes que le Mal progresse.

Ce vide va être comblé, assurément, par la lecture dudit manuscrit, mais ce comblement sera pour le moins paradoxal car il n'apportera aucune paix d’aucune sorte à son lecteur et traducteur, les propos de Donoso Cortés, les commentaires de l'un puis l'autre de ses annotateurs nous faisant comprendre que si le monde est vide, il n’en reste pas moins rempli d'une substance que nous ne voyons pas, ou plutôt : que nous ne voulons pas voir, la comparaison avec la description de l'architecture de l'église où se trouvent les personnages montrant que la réalité des ouvrages construits par un ou plusieurs bâtisseurs anonymes, les «vitraux qui enlaçaient de leurs volutes de lys et de salamandres les nervures délicates des ogives», la «futaie des colonnes», les animaux des blasons «portant la signature du maître», témoignant ainsi d'une «réalité [s'étant] dépassée en même temps que détruite elle-même». Cette réalité ne peut plus se dépasser elle-même, puisque la paresse ou l’oubli des hommes l’ampute de cela même qui lui permet sa transfiguration, et même, sa transsubstantiation.

C'est donc bien une révélation, aussi douloureuse que fugace, qui attend notre lecteur, révélation dont le motif eschatologie est double puisqu'il révèle que le monde privé de Dieu et de foi est vide, et que la seule réalité ontologique susceptible de nous sauver ne peut être vue directement, mais seulement pressentie à l'occasion d'un de ces moments où s'écarquillent les yeux d'habitude fermés, qui n'en reviennent pas de ce qu'ils ont vu, et creusent le gouffre d'un gouffre plus tentateur encore, celui qui attend le témoin qui a vu, lu et entendu, mais qui ne peut parler, ni même mimer ou écrire ce qu'il a entendu et vu; ainsi, en effet : «Mais savez-vous si mon regard ne plongera pas finalement dans un gouffre bien plus profond, si j'étudie cette brochure...?». C’est en effet le risque, oui, mais cette question purement rhétorique trouve déjà sa réponse dans le texte que nous lisons, puisqu’il est évident que le personnage qui s’interroge ainsi faussement a d’ores et déjà été durablement ébranlé, peu importe que la difficulté d’accès au texte, que j’ai indiquée, nous prive d’une réponse certaine.

Et puis c'est être doublement saisi, sidéré, électrocuté si je reprends la métaphore du corps conducteur, que de comprendre que, si tout est vide, y compris la tombe du puissant chantre de l'innocence, ce n'est pas le cas de l'église : «En bas dans la nef, à peine encore discernables et usés depuis des siècles par les pieds des fidèles, les tombeaux des archevêques abandonnaient au temps destructeur leurs noms, leurs statues aux contours incertains et les flatteuses épitaphes gravées sur leurs larges dalles. Si le monument de Rousseau n'abritait point ses restes, eux, au contraire, cachaient des ossements à présent oubliés et, attendant que l'heure sonne, faisaient tranquillement leur deuil de toute gloire humaine.»

L'intensité s'accroît à mesure que notre lecteur officier parcourt le texte, «écrit avec du sang» nous est-il dit, de Donoso Cortés, truffé d'annotations et de renvois, de commentaires aussi, et lui-même d'ailleurs ne sait pas pourquoi certains mots, comme «ayant pour fondement une intuition prophétique», l'émeuvent à ce point. Peut-être parce que, outre le ou plutôt les textes de Donoso Cortés qu'il lit en espagnol, nous lisons aussi les commentaires de «cet empoisonnant Raczinski», comme celui-ci : «Pauvre Donoso Cortés...», commence-t-il, «toi qui as voulu, selon tes propres paroles, découvrir au sein de notre société le germe vivant susceptible de la sauver, ainsi que le mal secret qui est en train de la miner de toutes parts», n'as-tu donc pas été ébranlé, «esthète délicat, fervent de poésie et ami du poète Don Manuel José Quintana», par «la fureur forcenée de ces assassins que ne peuvent réduire les arguments de l'éloquence, pas plus que ceux de l'humanité et de la raison, mais la seule force brutale ?...». Peut-être parce que les lecteurs et annotateurs du texte de Donoso Cortés ont compris qu'il avait échoué, son constat, d'une implacable justesse, ne pouvant toutefois s'accompagner de l'application du seul remède susceptible d'endiguer la marée grouillante, montante, des larves, notre philosophe intraitable, mais impuissant, demeurant comme protégé tout en haut des falaises de marbre évoquées par Ernst Jünger, et regardant depuis ce refuge surplombant le reste des terres être envahi, sans toutefois pouvoir ou vouloir prendre les armes et de s'engager dans le combat, à la différence des anarques que figure Jünger.

Si combat il y a, il ne peut en tout cas que se produire «aujourd'hui», un mot écrit en «lettres énormes et catégoriques» sur le manuscrit décidément riche de multiples lecteurs, et cet aujourd'hui signifie : non pas tel ou tel jour qui serait datable, passé ou futur, considéré comme la survenue du seul événement valable, après tout, celui d'une refondation du monde, mais dans le perpétuel hic et nunc du combat contre Satan, s'il est vrai que «seuls des saints peuvent encore préserver les nations de la destruction», affirmation qui de nouveau inscrit la méditation d'Elisabeth Langgässer dans la tradition de ces écrivains qui, de Bloy à Bernanos en passant par Hello, ont assez vite compris que le monde moderne non seulement courait à sa perte, son allure s'accélérant, mais avait déjà été atteint, touché, peut-être irrémédiablement, la structure comme rongée par quelque lèpre ou cancer mystérieux, seule l'apparence se voulant inviolée et se donnant, comme une putain vérolée drapant sa carne sous des oripeaux séducteurs, pour saine, alors qu’elle est sur le point de se dissoudre au moindre frôlement de notre main.

Si combat il y a, il ne peut en tout cas que se produire «aujourd'hui», un mot écrit en «lettres énormes et catégoriques» sur le manuscrit décidément riche de multiples lecteurs, et cet aujourd'hui signifie : non pas tel ou tel jour qui serait datable, passé ou futur, considéré comme la survenue du seul événement valable, après tout, celui d'une refondation du monde, mais dans le perpétuel hic et nunc du combat contre Satan, s'il est vrai que «seuls des saints peuvent encore préserver les nations de la destruction», affirmation qui de nouveau inscrit la méditation d'Elisabeth Langgässer dans la tradition de ces écrivains qui, de Bloy à Bernanos en passant par Hello, ont assez vite compris que le monde moderne non seulement courait à sa perte, son allure s'accélérant, mais avait déjà été atteint, touché, peut-être irrémédiablement, la structure comme rongée par quelque lèpre ou cancer mystérieux, seule l'apparence se voulant inviolée et se donnant, comme une putain vérolée drapant sa carne sous des oripeaux séducteurs, pour saine, alors qu’elle est sur le point de se dissoudre au moindre frôlement de notre main.Il n'en reste pas moins que, si le combat entre Dieu et Satan, par essence invisible, n'en cherche pas moins à ourdir ses forces sur le théâtre de notre monde, comme dans les mystères médiévaux, Donoso Cortés, en penseur de l'histoire, nous indique le seul interventionnisme qui pourra ralentir la catastrophe, selon une vieille image évangélique qui connaîtra sa fortune herméneutique chez Carl Schmitt sous la reprise de la figure du katechon : «Il ne s'agit d'ailleurs pas du choix à faire entre liberté et dictature. Si là était la question, je me rangerais, comme vous-même à coup sûr, du côté de la liberté. Mais il s'agit en réalité du choix difficile entre la dictature de la révolte et celle de l'autorité, ni plus ni moins. Il s'agit, en allant plus loin, du choix à faire entre la dictature venue d'en haut et celle d'en bas, de l'épée ou du poignard. C'est la seule raison, je vous l'assure, pour laquelle, entre l'épée et le poignard, j'ai choisi la première, car elle me semble avoir un sens infiniment plus grand...». Nous avons reconnu de quel texte, jugé admirable et même considéré comme étant le «discours le plus formidable de la littérature mondiale» par Carl Schmitt, sont extraits ces mots, Carl Schmitt qui, à vrai dire, sortira tout armé pour porter ses coups les plus durs contre les hérauts de la sécularisation, si j'ose, de tel autre propos de Donoso Cortés : «Chaque problème politique important renferme une grande théologie», tout comme chaque combat qui se joue sur la scène du monde en trahit un autre entre deux adversaires et leurs alliés, «car l'enfer lui aussi, comme la grâce, se révèle à la créature selon son bon plaisir», la petite ville se trouvant aux pieds de nos personnages faisant «songer aux coulisses d'un théâtre d'enfants où d'innombrables fils font mouvoir des marionnettes, sans qu'elles s'en doutent...», et Satan, qu'Elisabeth Langgässer appelle le Tricheur, et Dieu ayant «tous les deux besoin de nous pour le drame par lequel ils atteindront leurs fins. C'est-à-dire, pour Dieu, notre amour. Et pour Satan, notre haine».

Ce combat, seuls peuvent le soupçonner, sinon le voir, une poignée d'élus, dans la grâce ou dans la haine puisque l'Enfer a aussi ses cloîtres, comme nous l'a rappelé Georges Bernanos, ou alors des initiés et co-initiés, comme Elisabeth Langgässer les appelle dans la dédicace du Sceau indélébile («Commystis commito»), mais gageons quand même que notre lecteur, le capitaine Falkenberg, tout près de subir une commotion et comprendre qu'il ne saurait avoir lu, en vain, le texte de Donoso Cortés, en connaisse désormais l'existence, par ces phrases qu'il a lues et qui «sont tout un monde», «un langage mystique et simple, à la fois hermétique et clair, qui fait songer à des fragments d'un hymne disparu dans la nuit des temps...» et, plus prosaïquement, à un avertissement, du reste parfaitement compris par quelques-uns des contemporains de Donoso Cortés comme Louis Veuillot, patron de L'Univers qui édita sous forme de mince fascicule l'un des discours que nous avons mentionné plus haut, et qu'il introduit ainsi : «Les prévisions de M. Donoso Cortés sont tristes et effrayantes. Qui oserait dire qu’elles ne sont pas fondées ? Qui croira qu’elles ne sont pas sur le point de s’accomplir, si la clémence divine n’éclate bientôt par quelque trait inouï de miséricorde ? Le monde est perdu, c’est le cri de tous ceux qui le connaissent; il ne peut être sauvé que par un miracle qu’il n’attend pas, qu’il n’implore pas, et que, dans sa folie, il va jusqu’à ne pas croire nécessaire.»

Ce combat, seuls peuvent le soupçonner, sinon le voir, une poignée d'élus, dans la grâce ou dans la haine puisque l'Enfer a aussi ses cloîtres, comme nous l'a rappelé Georges Bernanos, ou alors des initiés et co-initiés, comme Elisabeth Langgässer les appelle dans la dédicace du Sceau indélébile («Commystis commito»), mais gageons quand même que notre lecteur, le capitaine Falkenberg, tout près de subir une commotion et comprendre qu'il ne saurait avoir lu, en vain, le texte de Donoso Cortés, en connaisse désormais l'existence, par ces phrases qu'il a lues et qui «sont tout un monde», «un langage mystique et simple, à la fois hermétique et clair, qui fait songer à des fragments d'un hymne disparu dans la nuit des temps...» et, plus prosaïquement, à un avertissement, du reste parfaitement compris par quelques-uns des contemporains de Donoso Cortés comme Louis Veuillot, patron de L'Univers qui édita sous forme de mince fascicule l'un des discours que nous avons mentionné plus haut, et qu'il introduit ainsi : «Les prévisions de M. Donoso Cortés sont tristes et effrayantes. Qui oserait dire qu’elles ne sont pas fondées ? Qui croira qu’elles ne sont pas sur le point de s’accomplir, si la clémence divine n’éclate bientôt par quelque trait inouï de miséricorde ? Le monde est perdu, c’est le cri de tous ceux qui le connaissent; il ne peut être sauvé que par un miracle qu’il n’attend pas, qu’il n’implore pas, et que, dans sa folie, il va jusqu’à ne pas croire nécessaire.» Notes

(1) Correspondance 1930-1983 entre Ernst Jünger et Carl Schmitt, préface de Julien Hervier, traduction de l'allemand par François Poncet (Éditions Krisis/Éditions Pierre-Guillaume de Roux, 2020), p. 179.

(2) Rappelons que Léon Bloy épousera en 1890 Johanna Charlotte Molbech, fille du poète danois Christian K. F. Molbech (1821-1888).

(3) Le traducteur a indiqué Le Sceau indélébile, car il ne s'est sans doute pas donné la peine de vérifier si ce texte avait été traduit en français.

(4) Ces trois textes figurent dans le volume rassemblant plusieurs essais de Carl Schmitt intitulé La visibilité de l’Église. Catholicisme romain et forme politique. Donoso Cortés (présentation de Bernard Bourdin, préface de Jean-François Kervégan, traduction de l'allemand par André Doemus, revue et corrigée par Olivier Mannoni, Cerf, coll. La nuit surveillée, 2011).

(5) Remarquons ainsi que Carl Schmitt fait de Kierkegaard, «dans le Nord, le contemporain historique de Donoso», in Donoso Cortés interprété dans le contexte européen global, in op. cit, p. 245.

(6) L'image privilégiée par Elisabeth Langgässer serait plutôt celle d'une concentration s'opérant par la pupille, puis reflétant l'image vue «en éventail», comme dans ce passage : «Devant ses yeux de vieillard presbyte, qui semblaient absorber l'horizon et le temps dans la minuscule tache de la pupille et en refléter l'image en éventail». Remarquons que le motif de l'éventail conclura le premier chapitre de ce Livre II, une fois que le baron aura terminé la lecture des feuilles de Donoso Cortés : «Le soleil à présent dardait ses rayons obliques sur la plaine. La paix et le sommeil palpitaient dans les ombrages profonds, qui se déployaient en éventail».

(7) Remarquons telle fugace mention d'Israël qui, peut-être, saurait, bien plus que la France, nation oublieuse, se montrer fidèle à son élection et, ainsi, sauver le monde, du moins, le mystérieux reste qui se sera converti (mais à quoi, sinon au judaïsme ?), la conversion étant pour Donoso Cortés, la seule façon, non pas de lutter contre et de triompher, mais de parvenir à survivre à «la catastrophe des catastrophes». Pourtant, cette «conversion des peuples» n'est pas vraiment probable pour Donoso Cortés : «Un individu peut se convertir séparément, mais jamais encore, dans l'histoire de l'humanité, un peuple dans son ensemble n'a retrouvé le chemin de Dieu une fois qu'il l'a perdu» alors que, dans la marge, nous trouvons «un point d'interrogation avec les mots suivants : « Et Israël ? son histoire ne témoigne-t-elle pas d'un perpétuel retour ? Chaque peuple possède-t-il une histoire de son propre salut, le peuple allemand tout spécialement ?...».

Imprimer

Imprimer