« L’inlassable Ulysse d’Alfred Tennyson, par Gregory Mion | Page d'accueil | Donoso Cortés dans Le Sceau indélébile d'Elisabeth Langgässer »

28/12/2025

Boris Bouïeff tel qu'il apparait dans Un Feu d'une seule flamme, deuxième tome du Journal de Roger Bésus

J'avance dans ma lecture de l'étonnant Journal que Roger Bésus a tenu durant plusieurs années, assez intrigué par sa solitude altière, qui semble davantage peuplée par les différents personnages de ses propres romans, ses plus réels amis avec lesquels il dialogue constamment, qu'il retrouve d'ailleurs de livre en livre, que par des êtres de chair dirait-on, à l'exception des femmes peut-être, qu'il aime tant, assez frappé donc par ses jugements superbement tranchés sur ses contemporains et même ses prédécesseurs, comme Georges Bernanos que j'ai évoqué précédemment, à l'occasion d'une conférence qui demeure introuvable, malgré mes recherches, sur le Grand d'Espagne, et par sa grande fidélité à ses assez rares amis, le mot paraît parfois exagéré tant Bésus se tient hiératique et solitaire, son respect à leur endroit qui, dans ce deuxième volume, sont illustrés par le subtil portrait qu'il trace de Boris Bouïeff, l'auteur du granitique Pays de rigueur.

J'avance dans ma lecture de l'étonnant Journal que Roger Bésus a tenu durant plusieurs années, assez intrigué par sa solitude altière, qui semble davantage peuplée par les différents personnages de ses propres romans, ses plus réels amis avec lesquels il dialogue constamment, qu'il retrouve d'ailleurs de livre en livre, que par des êtres de chair dirait-on, à l'exception des femmes peut-être, qu'il aime tant, assez frappé donc par ses jugements superbement tranchés sur ses contemporains et même ses prédécesseurs, comme Georges Bernanos que j'ai évoqué précédemment, à l'occasion d'une conférence qui demeure introuvable, malgré mes recherches, sur le Grand d'Espagne, et par sa grande fidélité à ses assez rares amis, le mot paraît parfois exagéré tant Bésus se tient hiératique et solitaire, son respect à leur endroit qui, dans ce deuxième volume, sont illustrés par le subtil portrait qu'il trace de Boris Bouïeff, l'auteur du granitique Pays de rigueur. Seul cet aspect-là, ce portrait-là, dans ce deuxième tome bien mal relu (2), retiendra notre attention, mais il me faut immédiatement signaler qu'il contient beaucoup de magnifiques passages, les plus marquants concernant les femmes je l'ai dit, dont l'aura, éphémère et subtile, semble constamment, immédiatement surtout, a fortiori lorsqu'elles sont belles et n'apparaissent qu'au cours d'une soirée, envoûter Roger Bésus, impressionnant je l'ai dit par sa haute tenue intellectuelle, son incapacité à faire la moindre concession sur son art, qui n'est que la traduction littéraire de son «inquiétude du salut moral des hommes» (p. 62), ses personnages, qu'il aime je l'ai dit aussi comme des frères, émanant de sa «passion de créer», incontestable, en parvenant à «concilier [leur] liberté et [son] désir de les voir s'exprimer pour [lui]» (p. 75); admirables encore sont ses descriptions de la nature, en utilisant de simples mots, qu'importe même «si ces mots mis ensemble sonnent littérairement la convention, le banal, le pompier...», comme c'est le cas pour «plainte lugubre», car «cette plainte est vivante et [l']étreint. Elle le fait comme pour tant d'autres avant moi. Nous ne pouvons éprouver chacun des sensations inédites et le choix des mots est limité pour les décrire. User des mêmes et les assembler semblablement n'est-ce pas, aussi bien, mieux exprimer l'identité de nos sensations et de celles que ressentirent ceux qui les éprouvèrent avant nous ?».

Et Bésus de poursuivre ainsi : «C'est retomber en eux, et de proche en proche, descendre, enfermés frileusement dans cette plainte, jusqu'aux premiers âges, quand, à l'abri d'une pierre qui fermait mal la bouche de la caverne, nos premiers parents et leurs petits, pressés les uns contre les autres, essayaient avant de s'endormir de conjurer la colère des Dieux ?» (p. 103). Nous pourrions même de nouveau évoquer la haute figure de Georges Bernanos, que l'auteur convoque de nouveau, mesurant encore une fois tout ce qui ne cesse de l'en séparer, comme il l'écrit dans ce propos daté du 23 juin 1960 où, lors d'une séance, chez Plon, des Amis de Bernanos où se trouvaient une douzaine de personnes, dont Michel Dard et Luc Estang, Bésus note, «à mesure que la séance se déroule, une sensation d'éloignement» qui s'empare de lui, «comme si les idées qui sont remuées là, et qui servent de terreau au génie de Bernanos, avaient vieilli, s'étaient démodées» et comme si, lui, Bésus, avait «le sentiment d'être devant un tas de poussière qu'on agitait inutilement», sauf peut-être lorsque l'abbé Pézeril a évoqué «la découverte de cahiers de travail de Bernanos, rédigés durant l'écriture de M. Ouine. L'abbé Pézeril y a vu de quelle manière passionnelle Bernanos écrivait son premier jet, les idées se bousculant, les mots

étant impropres, les phrases incorrectes. Je connais ça note Roger Bésus, et pareille rencontre, que j'imaginais bien, m'a fait plaisir» (p. 151). On le voit, sa position à l'égard du Grand d'Espagne, pour indépendante qu'elle est, parfois même iconoclaste, n'en demeure pas moins complexe.

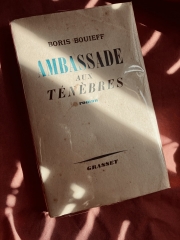

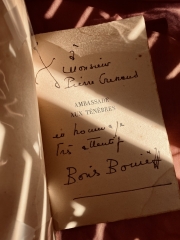

étant impropres, les phrases incorrectes. Je connais ça note Roger Bésus, et pareille rencontre, que j'imaginais bien, m'a fait plaisir» (p. 151). On le voit, sa position à l'égard du Grand d'Espagne, pour indépendante qu'elle est, parfois même iconoclaste, n'en demeure pas moins complexe. Mais revenons à la figure de Boris Bouïeff ou plutôt, commençons de l'évoquer telle qu'elle est tracée, par petites touches, par Roger Bésus qui le mentionne pour la première fois en recevant une de ses lettres, le 16 septembre 1959, où nous apprenons qu'il semble «décidément se fixer à Paris», ce qui réjouit Bésus, car il «aime ce personnage exemplaire qui se définit «une sorte de Castiglione de l’Éternel» et qui a failli mourir cent fois depuis quinze ans, depuis son retour de Buchenwald»; qu'importe puisque, comme il l'affirme ou le lui fait dire son ami, «repartir, renaître, cela me connaît» (p. 64). Le 13 janvier 1960, Bésus voit Bouïeff : «Situation étrange : il habite une loge de concierge dans un immeuble partagé entre des magasins et des entrepôts, quelques appartements à l'étage. Dans on minuscule trois pièces, de petites toiles de valeurs inégales mais toutes attachantes (de Bonnard à quelques inconnus) et du mobilier disparate : il fait l'antiquaille ! Deux chattes. Pas de jour», et suit une description physique de Bouïeff, un homme «au buste puissant, carré des épaules, à peine plus petit que [Bésus], une tête forte, pâle et triangulaire, peu de lèvres, mais un menton, un large front, une chevelure abondante, rejetée toute en arrière, noire à peine argentée aux tempes, et d'épaisses lunettes», le tout, conversation incluse où il sera parlé de Cayrol que Bouïeff n'aime pas («spécialement pour avoir écrit La Noire puis La Gaffe), faisant dire à Bésus que leur entrevue aura été «passionnante» (p. 99). Notons que, sans que Bésus jamais n'insiste sur ce point, donnant des indications précises, Boris Bouïeff semble connaître le tout-Paris éditorial, se faisant plus d'une fois l'introducteur de Roger Bésus très peu adepte des coteries, ici auprès d'André Sabatier, directeur d'Albin Michel, qui aura, apprenons-nous le 21 janvier, «fort sérieusement reçu» (p. 10) l'ami de Bésus (2).

C'est là sans doute un des aspects les plus fascinants de Boris Bouïeff : ce rescapé des camps de concentration, revenu, tel Lazare (mention de Cayrol, détesté, oblige !), du royaume de la mort, semble posséder un entregent insoupçonnable, peut-être parce qu'il peut à bon droit être considéré comme «un être extraordinaire de vie, d'expérience, d'acceptation» mais aussi de «parti pris»,

Bésus poursuivant par une modeste énumération de ses hauts faits, réels ou imaginaires : «Que je note au gré du souvenir : peintre, il quitte l'atelier de Picasso après un éclat, il peint alors une sorte de papier à fleurs ou à oiseaux et Maurice Sachs, qui, à ce moment-là, composait une bibliothèque pour Coco Chanel, l'adresse à sa patronne, qui n'apprécie pas le panneau mais lui propose de tenir le magasin qu'elle va ouvrir à Londres, ce qu'il refuse, alors elle l'envoie chez Lanvin. il prend rendez-vous avec Jeanne Lanvin [et devient] le parrain de Scandale, le fameux parfum dû à une de ses amies russes : c'est lui qui a eu l'idée du nom, Jeanne Lanvin l'adopta aussitôt (p. 107) et, un mois plus tard, le 20 février, nouveau bavardage entre les deux hommes, «chez lui, dans une de ses minuscules pièces. J'aimerais rapporter tout ce qu'il m'a raconté, anecdotes entrecoupées et conclues de leçons morales, mais la moisson est trop lourde, des gerbes entières sont tombées de ma mémoire» (p. 113).

Bésus poursuivant par une modeste énumération de ses hauts faits, réels ou imaginaires : «Que je note au gré du souvenir : peintre, il quitte l'atelier de Picasso après un éclat, il peint alors une sorte de papier à fleurs ou à oiseaux et Maurice Sachs, qui, à ce moment-là, composait une bibliothèque pour Coco Chanel, l'adresse à sa patronne, qui n'apprécie pas le panneau mais lui propose de tenir le magasin qu'elle va ouvrir à Londres, ce qu'il refuse, alors elle l'envoie chez Lanvin. il prend rendez-vous avec Jeanne Lanvin [et devient] le parrain de Scandale, le fameux parfum dû à une de ses amies russes : c'est lui qui a eu l'idée du nom, Jeanne Lanvin l'adopta aussitôt (p. 107) et, un mois plus tard, le 20 février, nouveau bavardage entre les deux hommes, «chez lui, dans une de ses minuscules pièces. J'aimerais rapporter tout ce qu'il m'a raconté, anecdotes entrecoupées et conclues de leçons morales, mais la moisson est trop lourde, des gerbes entières sont tombées de ma mémoire» (p. 113).Roger Bésus se demande s'il est «décidément raisonnable de continuer à tenir ce Journal», sachant qu'il doute, à l'époque, qu'il intéresse quelque lecteur puisque l'on a peut coutume de publier le Journal «d'un auteur dont l’œuvre n'a pas excité la curiosité du public» (p. 117) : nous pourrions rassurer quelque peu le fantôme, que l'on devine lui aussi ombrageux et solitaire, de Roger Bésus, en affirmant que non seulement son Journal a de grands et nombreux intérêts, comme celui, bien des fois, de témoigner de la solitude profonde, parfois terrible (3), d'un romancier aux prises avec ses romans et les personnages qui les peuplent, qu'il nous met en garde contre l'horreur du monde qui, depuis cette époque, n'a fait que grandir, le territoire de l'homme, comme dit Elias Canetti, ne cessant de se réduire, grignoté par l'empire «des frigidaires, des machines à laver, des fauteuils, bien sûr. Mais l'indépendance ? Le refus ? Bref, la liberté de l'esprit ? L'homme heureux ne sera plus que celui qui croit, qui croit que ce monde-là ne compte pas» (p. 314), non seulement donc le Journal de Roger Bésus constitue un témoignage capital des affres qui ne cesseront plus, désormais, de menacer d'engloutir tout auteur à peu près conscient de son art, mais que, s'il fallait ne lui en trouver qu'un seul, d'intérêt, il résiderait assurément dans le portrait qu'il ne se lasse pas de tracer de Boris Bouïeff, qui contribue à le garder vivant de façon saisissante.

Peut-être est-ce même là, et je sais parfaitement ce que mon propos aura de choquant aux oreilles si peu fines et sensibles d'épais matérialistes, peut-être ce portrait patient, tendre mais exigeant que Roger Bésus nous donne de Boris Bouïeff est la raison de sa propre présence sur Terre, sa mission en somme, visible et invisible, visible parce que Boris Bouïeff survit ainsi d'une autre façon que par ses deux seuls livres imprimés (pour ce que nous en savons !), quelques textes encore, invisible parce que ses linéaments s'étendent à des

profondeurs et à des dimensions que nous ne saurions voir, apprécier, mais que la littérature nous laisse pourtant soupçonner. Cette vue ne scandalisera que les imbéciles, ce qui ma foi ne me gêne nullement, et ne me paraît du reste point si folle ni même téméraire à vrai dire puisqu'elle est confortée par une interrogation voisine de Roger Bésus, qui se demande pour quelle raison profonde, réelle, ce si «singulier personnage» qu'est Bouïeff, dont «les jugements sont en général si tranchants et si sévères», l'a «adopté»; alors Bésus écrit qu'il ne lui est pas «facile de savoir en quels lieux de l'esprit» ils se rencontrent : «sans doute celui», tranche-t-il, «où se nourrit l'exigence; mais sûrement en beaucoup de lieux du cœur» (p. 133).

profondeurs et à des dimensions que nous ne saurions voir, apprécier, mais que la littérature nous laisse pourtant soupçonner. Cette vue ne scandalisera que les imbéciles, ce qui ma foi ne me gêne nullement, et ne me paraît du reste point si folle ni même téméraire à vrai dire puisqu'elle est confortée par une interrogation voisine de Roger Bésus, qui se demande pour quelle raison profonde, réelle, ce si «singulier personnage» qu'est Bouïeff, dont «les jugements sont en général si tranchants et si sévères», l'a «adopté»; alors Bésus écrit qu'il ne lui est pas «facile de savoir en quels lieux de l'esprit» ils se rencontrent : «sans doute celui», tranche-t-il, «où se nourrit l'exigence; mais sûrement en beaucoup de lieux du cœur» (p. 133).C'est peut-être parce qu'il aura su parler de Boris Bouïeff avec respect et admiration que Roger Bésus aura vécu une vie justifiée, comme il en fait expressément la demande auprès de «Quelqu'un d'infini» (p. 180), selon la prière qu'il a formulée en apprenant que son père était mort ou, plus précisément encore, non pas que sa vie soit justifiée mais qu'il lui soit donné de la justifier, puisqu'il sent «de plus en plus que [ses] seuls efforts sont vains» (p. 181), comme le furent sans doute les seuls efforts de Boris Bouïeff qui, prisonnier dans un camp de concentration nazi, fit preuve d'un comportement pour le moins exemplaire, en essayant toujours d'aider plus démuni qu'il ne l'était.

Dans le monde invisible, comment savoir de qui nous sommes les débiteurs, ou bien quel inconnu nous avons pu aider, comment savoir, même, comme Roger Bésus se le demande, si nous serons lus, voire aimés ? C'est tout le sens de son Journal : «Je ne rédige rien pour moi, écrit-il ainsi le 26 décembre 1960, mais tout pour me relier, m'unir, communier» car, «dès la première ligne de cet énorme et parfois friable pavé [il a] pensé qu'il viendrait se poser entre des mains amies, fussent-elles inconnues et vivantes dans un air qu'hélas [il aura] cessé de respirer» (p. 194). Que ce propos puisse désormais nous sembler grotesque voire comique, qui le nierait ?, pas l'auteur en tout cas, Roger Bésus lui-même ne se faisant aucune illusion sur ses propres dires, alors qu'il savait parfaitement «l'étendue du drame qui se joue à cet instant du monde, passant d'une civilisation à une autre», du «monde religieux au monde profane, de Dieu à... rien» (p. 256), Bésus écrivant encore qu'il ne pouvait regarder ses deux fils sans appréhension, «en marche vers une époque de moins en moins humaine, une technocratie» (p. 265), un monde où il n'aurait évidemment plus du tout sa place, de même que n'importe quel écrivain de race, et que dire des chances de survie d'un Boris Bouïeff qui, lui, dans sa chair,

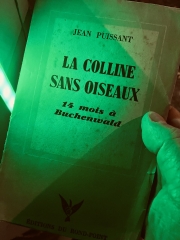

connut à vrai dire les effets ravageurs d'un monde livré aux robots, à la Machine, à la réification de l'homme par une technique devenue folle, criminelle, industrialisée à grande échelle, comme en témoigna Jean Puissant dans sa Colline sans oiseaux, un livre dur, saisissant, sous-titré 14 mois à Buchenwald et qui évoque Boris Bouïeff pour en souligner l'admirable comportement.

connut à vrai dire les effets ravageurs d'un monde livré aux robots, à la Machine, à la réification de l'homme par une technique devenue folle, criminelle, industrialisée à grande échelle, comme en témoigna Jean Puissant dans sa Colline sans oiseaux, un livre dur, saisissant, sous-titré 14 mois à Buchenwald et qui évoque Boris Bouïeff pour en souligner l'admirable comportement. Attardons-nous quelque peu sur le portrait que l'auteur (4) fait de ce «Russe blanc d'une quarantaine d'années qui avait presque toujours vécu en France et qui menait une vie de bohème, peignant, créant des modèles pour les grands couturiers» (p. 136). Apparemment, il fut «très répandu dans le monde littéraire et artistique d'avant-guerre, il avait des goûts fastueux, un talent énorme, mais comme tous les Slaves, un caractère instable et aucune suite dans les idées» (pp. 136-7). L'auteur poursuit en disant qu'il «se donnait des allures efféminées qui prêtaient à confusion», mais il croit quand même «qu'il ne le faisait que par attitude et pour s'amuser. Il était très fin, très spirituel, et d'un dévouement sans bornes. Il aurait tout donné pour soulager un inconnu, et il soignait en qualité de chef du box 10, les fous et les dysentériques moribonds qu'on y avait rassemblés, avec un dévouement devant lequel [notre auteur manifestait] une admiration incompréhensible. «Je l'aimais déjà, poursuit-il, parce que, lorsque nous avions parlé peinture, il s'était révélé à moi comme un fervent de l'art moderne, et non comme un partisan de la redoutable et nombreuse troupe des pompiers. Pour lui comme pour moi, l'art dérivait de Cézanne et non de Gérôme, et c'était pour moi un bain de vérité et de santé que sa conversation, alors que tous les autres artistes que j'ai connus à Buchenwald ne juraient que par l’École, par Meissonnier et Bonnat, ce qui m'irritait profondément» (p. 137). Nous apprenons après ce portrait intellectuel, du moins artistique correspondant assez bien avec celui qu'en dressera, quelques années plus tard, Roger Bésus, que Puissant proposa à Bouïeff de l'aider à retranscrire ses souvenirs d'enfance «en Crimée, dans des jardins merveilleux», ceux-là même que Bouïeff évoquera dans un de ses textes finalement publiés; ils commencèrent donc à consigner ses souvenirs, «son enfance dans les jardins de Yalta ou dans une vieille demeure à Tiflis; ses années parisiennes, avec les figures d'Anna de Noailles et de Marie Laurencin» qui «composaient une fresque transparente, fantasque, d'une préciosité élégante, où s'entrelaçaient les nuances les plus suaves. Il y avait des images exceptionnelles, des rencontres de mots d'où sortait une poésie mélancolique. C'était une gracieuse dentelle inconsistante, mais moirée...» (pp. 137-8).

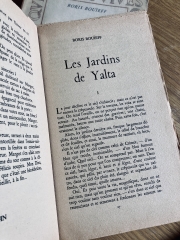

«Hélas ! nous ne pûmes finir. Boris était vraiment trop difficile à saisir et à fixer... Il fallut abandonner la tâche commencée... Et les chapitres déjà écrits, il les perdit dans de redoutables aventures, car il fut appelé brusquement dans un de ces terribles transports de nuit d'où l'on ne revenait pas. il en revint pourtant, mais moribond, réduit à l'état de squelette, sauvé par miracle. J'espère qu'il aura pu surmonter cette épreuve, et qu'un jour le regret de l’œuvre interrompue la lui fera reprendre» (p. 138). Nous avions

évoqué, dans notre note sur Pays de rigueur, le texte de Bouïeff intitulé Les Jardins de Yalta, que ce dernier fit paraître en fin de compte, se souvenant sans doute de l'aide que lui avait apportée, dans le camp de Buchenwald, celui qui se proposa d'ordonner quelque peu la fascinante collection de souvenirs de Bouïeff.

évoqué, dans notre note sur Pays de rigueur, le texte de Bouïeff intitulé Les Jardins de Yalta, que ce dernier fit paraître en fin de compte, se souvenant sans doute de l'aide que lui avait apportée, dans le camp de Buchenwald, celui qui se proposa d'ordonner quelque peu la fascinante collection de souvenirs de Bouïeff.D'autres témoignages de Boris Bouïeff, dans les camps de la mort réifiée, existent peut-être, ou ont existé avant de disparaître dans le naufrage propre à ces années, mais nous savons qu'un autre survivant, Louis-Henri Nouveau dit Saint-Jean, dans Un autre monde (sous-titré 16 mois à Buchenwald, Calmann-Lévy, 1961), a confirmé le témoignage de Jean Puissant, évoquant le fait que Boris Bouïeff «récitait Colette comme il soignait les dysentériques».

Nous retrouvons Boris Bouïeff, dans le Journal de Roger Bésus, le 14 juin 1961, venant d'être opéré d'un «calcul nasal», le «visage lisse, le teint moins terreux, mais l’œil tout d'abord éteint», alors qu'il était en train «d'essayer d'écrire un petit roman» selon les propres termes que rapporte Bésus, Claude Mauriac lui confiant que le «bouquin auquel [il se doit] et pour lequel [il est] fait, c'est [ses] mémoires», mais Bouïeff, nous dit Bésus, «se refuse à travailler dans le genre où il tomberait inévitablement : celui qui libère le scandale, et il cite Sachs» (p. 246), un nom que nous avons déjà croisé, tout comme nous croiserons plus d'une fois celui de Mauriac, que Roger Bésus n'aime guère, et que Boris Bouïeff semble éreinter, car le grand romancier a perdu son manuscrit : «La verve de Bouïeff monté contre Mauriac qui a perdu son manuscrit est prodigieuse», apprend-on ainsi à la date du 10 novembre 1961 (p. 272; ce manuscrit réapparaîtra en 1962 et en 1963, apparemment), Bouïeff que l'on retrouvera ému et se récriant à la lecture de la dédicace que porte un exemplaire du Témoin que lui offre Bésus, nouvelle occasion, le 21 février 1962, d'une description de cet incroyable personnage : «Du fatras étonnant, si précieux, si divers, de toiles, dessins, gravures, qui l'entoure dans la bonbonnière hirsute où il loge, il décroche aussitôt une minuscule peinture dont j'avais admiré, écrit Bésus, la finesse et la sûreté, et qu'il assure être de Valadon, pour me la donner» (p. 315).

«Il y aura une étude passionnante à faire sur Roger Bésus pour les historiens littéraires», confie «le vieux Chanoine Letellier» à l'auteur (p. 321); assurément, il y aura une étude à faire, passionnante peut-être, sur Boris Bouïeff (5) pour les historiens littéraires, qui commenceront par se demander pour quelle inqualifiable mauvaise raison celui-ci a si brusquement disparu de nos mémoires, ne survivant que dans une trop maigre poignée de textes et dans beaucoup de pages, et c'est heureux, du Journal de Roger Bésus, et cela sans doute jusqu'à la mort de Bouïeff, en 1979.

Notes

(1) Roger Bésus, Un Feu d'une seule flamme. Journal 1959-1962 (éditions Bertout, Luneray, 2001). Ce volume est déparé par un très grand nombre de fautes, qu'elles concernent la typographie, la ponctuation ou l'orthographe, comme mon exemplaire en porte hélas témoignage. Notons que, tout au long de ce deuxième volume, Roger Bésus orthographie Bouieff et non Bouïeff, selon la graphie désormais admise; par convention, nous choisissons cette dernière.

(2) J'avais, dans ma précédente note consacrée au premier tome du Journal de Roger Bésus, évoqué l'anecdote de Bouïeff croisant Bernanos en 1932 ou 1933 en sortant de chez Plon.

(3) Le 19 mars 1960 : «5 heures viennent de sonner. Je suis parvenu en effet à échapper du fond du gouffre, à m'accrocher une fois encore à ces saillies qu'auront été mes œuvres sur la paroi vertigineuse qui tombe des hauteurs de la vie», p. 120.

(4) Jean Puissant dans le livre indiqué, paru aux éditions du Rond-Point en 1945.

(5) Notons que Roger Bésus termine le deuxième volume de son Journal en mentionnant une nouvelle fois le nom de son ami fantasque dont il reçoit, le 30 avril 1962, «une lettre sur Ingres teinté et portant une impression de bois gravé signée de Zinng : un enterrement que je suppose breton. Eh bien, le papier, grand, haut, la gravure d'un beau sombre, l'ample écriture de Bouïeff, voilà un ensemble d'une classe étonnante, et digne d'être mis sous verre» (p. 338), ce que fera l'auteur, selon ses dires !

Lien permanent | Tags : littérature, critique littéraire, roger bésus, georges bernanos, boris bouïeff |  |

|  Imprimer

Imprimer