27/06/2004

Et un jour Jean-Luc Godard est devenu vieux, par Sarah Vajda

Je pars afin de profiter de quelques jours de repos, de lectures, de marche et de lumière en Bretagne, plus exactement sur l’île de ***. Ensuite Lyon, où je retrouverai peut-être de vieux fantômes, cette orgueilleuse capitale provinciale étant décidément aussi minuscule qu’un grenier. Avant de quitter la Zone (qui parfois, dans mes cauchemars, commence à me sembler plus réelle que bien des gestes et des conversations inutiles accomplis au long de journées sans relief), avant de m’en échapper plutôt, je m’y promène une dernière fois, en vous proposant un beau texte consacré à Notre Musique de Jean-Luc Godard que m’a envoyé la délicieuse et intarissable Sarah Vajda.

***

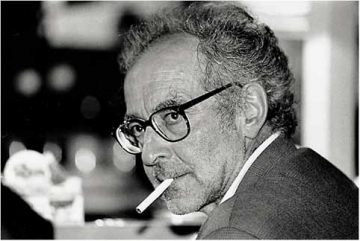

De Tous les garçons s’appellent Patrick à Notre Musique, Jean-Luc Godard aura accompagné la génération 68, capable, en un plan d’irriter et séduire autant qu’un mortel le peut. Longtemps le cinéaste a tenu sa caméra comme l’homme tient un fusil, un stylo : baroudeur du sens dans un monde de violence, en guerre perpétuelle contre l’Image et le Spectacle. Au fil des ans, le silence a recouvert le discours. Ne demeure qu’un vieux maître, attentif, devant un siècle qui s’éloigne, aux battements du temps.

Désormais, ne l’occupent que la guerre et la paix. Dès la première note, il entraîne son spectateur au cœur d’un discours, sans tangente ou ligne de fuite, hors transcendance et salut, au cœur des ténèbres. Au consommateur saturé d’images, Godard offre l’illusion de la virginité, Notre Musique célèbre l’aurore d’un art. Godard a fini de prêcher la mort, il chante la survie de l’espèce dans la sanctification de l’art : domestication du réel, condition de possibilité de l’entendement.

Magistral, le vieux maître explique ce que sont champ et contre-champ. Liquidé Hawks qui ignore qu’un homme et une femme n’ont ni la même tessiture, ni la même plastique, et modèle leurs images selon un code unique. Pour illustrer sa leçon, il choisit de montrer le retour des Hébreux en terre sainte en 1948 et sur la même plage, quelques mois plus tard le départ des Palestiniens. La Tragédie naît là, dont un champ/contre-champ fixe pour jamais l'origine. Le cinéma tient ce rôle dévolu jadis à Homère. Aux juifs, un écrivain palestinien enseigne que désormais Troie a nom Palestine. Déjà, la posture d’Arafat encerclé évoquait la geste d’Hannibal. Godard est de ceux qui savent comme Victoire et Défaite ont parties liées à la fiction au moment même où l’Histoire est soufferte. Inlassable, après Shakespeare, Grabbe, Büchner, Seghers, Benjamin, le cinéaste tisse un lien, non entre temps et récit ou entre langage et acte, mais entre mythe et présent.

Comme à l’accoutumé, dans le vif du sujet, sans fioriture, sans entrelacs, sans minauderie, Godard se donne à voir en vieil homme blanc.

Lieu de l’action, Sarajevo, ville symbole, capitale des guerres européennes. Sézigue et sa compagne Anne-Marie Miéville se rendent au Salon des écrivains, la nature est costume, elle s’habille avec soin et lutte contre le temps, il balade sa bobine de vieux hibou au bout de la nuit, pas rasé, look de gauche, velours côtelé non repassé. Il s’en revient à Sarajevo pour présenter sa leçon, elle est l’accompagnatrice, gauchiste ou non, l’intellectuel blanc observe la tradition. Tranche de vie, journal d’un artiste, Mes Cahiers. Le vieil homme blanc, par la négative, s’énonce ni Indien, ni juif, ni Palestinien, ni Gitan, l’habitant d’une contrée dont la disparition annoncée dépend, par un lien invisible aux mortels ordinaires, des génocides déjà accomplis et sur le point de l’être. Au moment où l’Europe politique se construit autour de l’épopée du débarquement de Normandie, Godard nous ramène à Sarajevo, à Jérusalem, à Ramage, à Ford Alamo, en Tziganie, à Concord et à Washington, paysages après et avant la bataille. Il est loin le temps où Godard célébrait les Fedayin hurle-haine, sous les yeux enamourés de Jean Genet. Les héros sont fatigués, attention attachée aux seuls récits de ce qui aura été notre contemporanéité et qui déjà se fait futur, hic et nunc, dans la lanterne aux images.

À Sarajevo, arrêt sur images. Quatre figures s’imposent, abandonnées parmi les figures du délaissement contemporain : Indiens venus réclamer, au nom du mythe, du western, de l’épopée que leur long génocide s’interrompe, Sarah une jeune israélienne voudrait rencontrer l’ambassadeur de France à Sarajevo ; Olga une juive russe qui n’atteindra la Palestine que pour y mourir et enfin, aux carrefours, des gitanes, pythies du Nouveau comme de l’Ancien Monde, témoignent, muettes, de la place accordée en Europe annoncée et venue aux irréductibles. Les Indiens, une habitude, parlent peu. Godard met en image l’écart entre leurs oripeaux modernes, fashion indian + jean et les plumes qu’ils portent au cœur. Leur verbe est poésie, eux seuls savent « les hommes fils du vent » et que le vent féconde la plaine ; eux seuls parlent la langue du Mayflower, celle de John Ford ou de Mark Twain, ils sont l’Amérique : ceux qui, à Withman, ont soufflé ses Feuilles au vent, qui, à Thoreau ont donné l’étrange désir de vivre en solitude dans une cabane à Concord, ceux enfin qui ont tenu la main d’Hukelbery Finn le long de son apprentissage de la vie. Sarah l’Israélienne est la petite fille d’un juif français sauvé par l’Ambassadeur du temps où il agissait comme un juste, elle est venue ici à l’hôtel Hilton de Sarajevo dans le seul but de le décider à venir en Israël, que la France cesse de tenir Israël comme ennemi. Nous ne connaîtrons pas sa réponse : demain peut-être aura-t-il cessé d’être ambassadeur. Reste Olga. La jeune fille, de ses yeux clairs, défie le monde : qu’il lui donne une raison de ne pas se suicider et elle vivra ! À Godard, elle tend un DVD que l’égotique ne regardera qu’après sa mort. Les artistes sont gens fort occupés et ce n’est pas le moindre mérite de Notre Musique que d’avoir mis en abyme l’attitude type du vieil artiste ou du philosophe déjà célèbre. Oeuvrant pour l’Humanité, un peu de courtoisie, de sympathie seraient un comble. Godard est rentré de Sarajevo, il cultive son jardin, range des pots en serre, comme il classe des images. Au crépuscule, le cinéaste donne à voir le jardin de l’abbé Mouret, celui que Franju nous fit découvrir naguère, s’adonne au plaisir de contempler celle que nul ne saurait juger selon les catégories du bien et du mal : la nature, quand le téléphone sonne. L’interprète de Sarajevo, un juif de nulle-part, né en Égypte, élevé en France, revenu à l’Est, lui apprend la mort d’Olga. La jeune fille, au lieu de vendre La Pravda dans les rues de Paris ou de Jérusalem en chantonnant : Qu’est ce que je peux faire, j’sais pas quoi faire, est entrée dans un cinéma de Jérusalem, où elle a menacé de se faire sauter si l’on ne parvenait pas à un accord avec les Palestiniens, invité les spectateurs à sortir à l’exception de ceux qui voudraient témoigner en sa compagnie. Demeurée seule, on le comprend, dans la salle obscure, les tireurs d’élite de Tsahal l’ont tirée à bout portant. Dans son sac, ils ne trouveront que des livres… Godard a mis à nu l’inconscient de la jeunesse juive et israélienne, sa volonté farouche de paix, son incompréhension d’être intégrée à la flotte des Grecs partis vaincre Troie. Hasard de la distribution, Troy et Notre Musique sont sortis en même temps qui disent la même histoire : des populations déplacées, des villes ravagées, des maisons ensevelies qui demain, seront un poème. Qui de Jérusalem ou de Rhamala périra ? L’avenir appartient aux vaincus quand l’histoire est dite par les vainqueurs, cette aporie offre au film son énergie et éclaire, clandestine, le passé recomposé.

Godard ignore que tous les juifs du monde se savent, par habitude, condamnés, ce sont les goyim généreux qui écrivent en l’honneur de Tsahal, les juifs ne se reconnaissent ni dans le petit, le moyen ou le grand Israël, ils se sentent l’âme de ces gitanes, aux carrefours des villes de la Diaspora, ni tout à fait européens ni tout à fait juifs. Ils songent que les Indiens ont bien de la chance de se savoir, fils du vent quand eux en ont fini de se croire brebis du troupeau de Yahvé. Trop d’immolations, trop de sombres récits… Longtemps, ils s’étaient crus Troyens, Énée, portant sur leur dos Anchise, le vieil escagasseur qui commande que l’on quitte toutes les îles jusqu’à la terre promise. Longtemps, ils ont marché pour Ascagne et voilà qu’Ascagne n’est jamais devenu Iule. Pas de royaume en ce monde pour eux, ni en Israël, ni ailleurs. Hélas, la City, la Bourse, la banque, en un mot, la matrice n’est pas le domaine de tous : plombiers, électriciens, mères de famille, ferrailleurs, marchands, garagistes, intellectuels, artistes : les juifs sont hommes à l’image du monde, ni tout à fait sur hommes ni tout à fait sous hommes, consciences trois fois malheureuses, ignorant souvent jusqu’au nom de leurs grands-parents, racinés où l’on ne veut plus guère d’eux, déracinés qui se refusent à croire en la Promesse.

Notre Musique est admirable en cela qu’il dénude le problème de la guerre et de la paix sans infléchir aucune solution. Quand un militant meurt, un artiste renaît.

Premier tableau, l’Enfer : notre monde, images de guerre, fulgurante beauté du réel existant que banalise à l’envi jeux vidéo et journal télévisé. Godard est au sommet de son art, caméra maîtrisé, le spectateur voit ce que l’homme a cru voir, le réel se déchire, l’image lui offre une vie nouvelle. Deuxième tableau : Sarajevo détruite et vivante, ruines où la vie s’organise. Sarajevo est Troie, Carthage, Berlin, Dresde ; Sarajevo est l’aboutissement, de l’histoire humaine. Troisième tableau, le plus étrange, le plus troublant, censé être le film d’Olga : une forêt où des jeunes gens aimables et polis viennent se promener, Walden ou la Vie dans les bois, coquin de Godard ! Or, il se trouve que ce paradis est gardé par de beaux marines au regard d’enfants… Olga a désiré mourir pour ne vivre ni en Enfer ni au Paradis gardé par les Marines…

Et toi spectateur que désires-tu ?

Godard promène sur l’écran noir la lampe de Clouzot dans le Corbeau : où est l’ombre ? Où est la lumière quand champ et contre-champ ordonnent l’ordre et le désordre mondial, où nul n’est plus tout à fait ni bourreau ni victime, où le mal a le visage du bien, l’exigence de la pureté, la raison de l’opprimé et le bien la déraison de l’universel conquérant ?

De la beauté de cet objet qu’est Notre Musique renaît la part de lumière. Le monde est obscur qui, dans la chambre obscure, devient lumière. Peu de films possèdent cette grâce et nous pardonnerons à Godard de citer Levinas à bout portant, d’ignorer que la Shoah ne change pas le visage de la philosophie juive et comme Levinas et ses satellites ont négligé l’entremêlement de l’histoire et de la théologie, en les déplaçant dans le seul domaine de la métaphysique. Nous lui pardonnerons de nous offrir, parfois, de médiocres cours de philosophie. De lui, présents précieux, nous recevons des images justes.

Le cinéaste a célébré son art, certain que lui seul illumine la ténèbre de l’Histoire. Nous sortons du ciné, envoûtés, réconciliés avec l’humanité. L’absurde s’éloigne un instant : quand chacun de nous est, le sait, le subit, sujet d’Auschwitz et d’Hiroshima, quand le Capital a joué aux dés notre royaume et l’a perdu, nous demeure l’art : littérature, philosophie, danse, chant, musique, qu’importe. L’humanité est une patrouille perdue qui retrouve son chemin et sa voie sous le fléau de la beauté. Sidérés, caressés, branlés, nous jouissons, nous vivons, esprits et corps comblés.

C’était ça la Révolution, camarade, t’en souvient-il ? Il fallait avoir filmé Léaud et Karina dans La Chinoise pour mêler à l’effroi du vieil homme blanc ce frémissement d’insurrection, ce tremblement juvénile, dans la vieillesse du monde occidental.

Lien permanent | Tags : critique cinématographique, jean-luc godard, sarah vajda |  |

|  Imprimer

Imprimer