Rechercher : alain soral

Contre Alain Soral, par Frédéric Dufoing

Rappel

Contre Alain Soral, 1.

Contre Alain Soral, 1. Contre Alain Soral, 2.

Contre Alain Soral, 2. Contre Alain Soral, 3.

Contre Alain Soral, 3.

17/01/2013 | Lien permanent

Empirer l'incompréhension : Alain Soral et les règles élémentaires du débat intellectuel, par Frédéric Dufoing, 1

Ce texte n'est pas un pamphlet. Il a pour objectifs de rappeler très brièvement les règles nécessaires au bon fonctionnement du débat d'idées et de la réflexion sensée (chapitre I et annexe), de dénoncer leur abandon en faveur d'un régime stérile et généralisé de mauvaise foi (chapitre II), d'en prendre un exemple manifeste et justifié, celui des discours d'Alain Soral (chapitre III), pour l'analyser sur la forme (chapitres IV-IX) et, quoique de manière plus subjective, sur le fond (chapitre X), avant de conclure.

I Les règles élémentaires du débat intellectuel

Quels que soient les positions défendues ou les domaines abordés, le travail intellectuel exige depuis la Grèce des pères de la pensée occidentale le respect de certaines règles élémentaires :

• d'abord, des règles de logique modale, c'est-à-dire de structures argumentatives; elles consistent à articuler les éléments du raisonnement selon les différents types de syllogismes valides, et donc d'éviter ce que l'on appelle les sophismes ou les paralogismes; on peut aussi les coupler avec les règles dites «épistémologiques», propres aux raisonnements scientifiques, parmi lesquelles la possibilité pour une théorie d'être falsifiée;

• ensuite, des règles de traitement des faits et des preuves, d'agencement des dispositifs de présentation de ces mêmes faits et preuves qui fondent les prémisses du raisonnement;

• enfin, des principes d'honnêteté, de cohérence et de clarté quant à sa posture, ses objectifs, ses moyens et ses sources.

Les deux premiers types de règles sont classiquement exigés dans les domaines scientifiques et philosophiques; ils déterminent la validité des raisonnements et la véracité des affirmations; le troisième type relève davantage des exigences de l'éthique et du fair play et permet de donner un sens au débat, de déterminer les enjeux relatifs à une situation concrète sur laquelle on travaille. Si, globalement, on ne respecte pas ces prescriptions élémentaires, le discours d'idées que l'on tient est seulement rhétorique, c'est-à-dire qu'il a pour but unique de convaincre et pas d'établir la vérité – ce n'est, du reste, pas illégitime, mais c'est simplement un autre ordre de discours. Si l'on a prétention à travailler sur la vérité et si cette même vérité est posée comme fondement de la conviction des gens que l'on cherche à convaincre, ces règles doivent absolument être respectées. D'autre part, comme l'épistémologie contemporaine l'a montré, la vérité est toujours relative à un certain dispositif de croyances (les paradigmes scientifiques, les idéologies en politique, etc.), bien entendu critiquable, et c'est bien pourquoi les règles de la troisième catégorie sont aussi importantes : il s'agit de situer son point de vue, ses valeurs, afin de les offrir à la critique de ses adversaires et donc de faire avancer le débat.

Ces quelques lignes doivent sembler un peu théoriques et abstraites, mais je m'efforcerai de les rendre plus concrètes dans ce qui va suivre (ainsi que dans l'annexe).

II Le règne de la mauvaise foi

La plupart de ces prescriptions de logique et d'honnêteté intellectuelle sont délaissées voire volontairement bafouées avec un enthousiasme presque blasphématoire de l'intelligence humaine. Se forme alors un véritable régime de mauvaise foi, insupportable, stérile et dénoncé par tout le monde quand il est à charge, mais utilisé par les mêmes quand il est utile. Autrement dit, les fins justifient n'importe quel moyen et finalement l'absence de considération des objectifs moraux ou de véracité que l'on prétend défendre en faveur de la seule efficacité. Le contenu du discours s'efface devant son effet; la prudence disparaît pour laisser la place au confort; la vérité est remplacée par la technique. La réflexion, enfin, devient de la publicité....

On se souviendra du débat entre Nicolas Sarkozy puis Jean-François Copé d'une part, et Tarik Ramadan de l'autre, concernant la proposition de ce dernier de demander un moratoire sur les pratiques de torture et de mise à mort dans le monde musulman. On peut penser ce que l'on veut des idées de ces personnes, mais il est clair que la mauvaise foi et la posture purement rhétorique des deux leaders politiques devant l'affirmation du théologien musulman ne fit en aucun cas avancer une saine confrontation d'idées. Sarkozy et Copé injurièrent deux fois l'intelligence humaine par des procédés rhétoriques apparentés à des sophismes : d'une part, ils prêtèrent à Ramadan des propos qu'il n'avait pas tenus et contraires à ses intentions explicites, c'est-à-dire le diffamèrent en interprétant la proposition de moratoire comme une acceptation de principe (puisqu'un moratoire est un refus provisoire) des sévices corporels alors que Ramadan proposait ce moratoire au monde musulman précisément pour l'amener à s'interroger sur le sujet et le convaincre de délégitimer religieusement ces pratiques. D'autre part, ils voulurent l'enfermer dans ce que l'on appelle une fausse dichotomie, procédé classique de l'hypocrisie journalistique que les limites de temps de paroles médiatiques servent et justifient. Ce procédé consiste à obliger l'interlocuteur à l'absence de nuances ou de prémisses avant sa conclusion et/ou à restreindre son raisonnement à un choix dont tous les items nourrissent la position de l'adversaire. Dans le cas d'espèce, Sarkozy demandait à Ramadan de prendre position pour ou contre la lapidation des femmes; s'il se déclarait pour, il était un monstre, s'il se déclarait contre, il était traité d'hypocrite puisque ne demandant qu'un moratoire. Ainsi Ramadan était-il réduit à un vieux stéréotype orientalisant («l'oriental hypocrite») dénoncé par Edward Saïd. L'islam européen et réformateur, dont Ramadan était considéré (à tort ou à raison) comme un représentant, était dès lors assimilé à «l'islamisme», et, par contraste, les interlocuteurs de Ramadan passaient-ils pour des chantres du bon sens de la classe moyenne confrontée à l'intellectualisme abscons (et encore une fois hypocrite). Au passage, tous trois accréditaient un stéréotype, c'est-à-dire un sophisme lamentable (qu'on appelle une généralisation abusive : si un membre du groupe est x, tout le groupe est x) sur «le monde musulman» : tout musulman pense comme et avec le Coran et «donc» pratique les punitions corporelles.

Cette posture est un exemple presque parfait de cet irrespect des règles élémentaires du débat intellectuel. Elles n'ont permis qu'un classement artificiel et caricatural qui obligeait le téléspectateur à choisir un des camps (nécessairement celui du bon sens et donc de ceux qui en faisaient montre) –, camps par-dessus le marché inexistants puisque l'un n'était que la création fantasmée de l'autre. Les effets de ce genre de pratiques sont désastreux : d'abord, la répétition de ce type de pseudo-confrontations de mauvaise foi détruit les capacités réflexives de l'esprit humain bien au-delà du débat lui-même – si l'on en juge par la répétition exponentielle des mêmes procédures dans les médias, mais aussi (puisque je suis enseignant) dans les classes. La mauvaise foi finit par devenir une seconde nature. Ensuite, ce faisant, on passe à côté de réels enjeux intellectuels et politiques. Si au lieu de chercher à gagner la partie avec des coups malhonnêtes, Sarkozy et Copé avaient pris au sérieux et discuté les arguments et le projet de Ramadan, ils auraient pu clarifier leur propre position et proposer, donc confronter, leurs propres solutions à celle de leur adversaire. Ils auraient aussi pu trouver les vraies faiblesses de Ramadan et, par exemple, montrer que, dans un monde musulman qui, contrairement au schéma catholique, est très diversifié et n'a ni hiérarchie ni centre de pouvoir légitimé par tous, l'acceptation d'un moratoire était aussi difficile à obtenir que l'acceptation d'un abandon définitif des pratiques contestées... Copé et Sarkozy ont peut-être gagné la bataille de l'opinion mais ils ont perdu la guerre de l'intelligence... là où ils auraient pu gagner les deux, et surtout faire avancer une question fondamentale !

III Pourquoi analyser les discours de Soral ?

Si ces procédures de mauvaise foi se sont généralisées pour former un système qui occupe toute la sphère du débat public (jusqu'à la politique internationale et environnementale), un personnage en est devenu, en France, une manifestation criarde tout autant qu'une figure de proue : Alain Soral, qui se présente pourtant comme un «dissident». C'est sur son cas que je veux m'arrêter ici, mais après quelques précisions supplémentaires qui sont exigées par la nature de ma démarche et que le lecteur voudra bien pardonner.

Parce que je tiens à respecter la troisième catégorie de principes que j'ai évoquée plus haut, il me faut expliquer (1) de quel point de vue je parle, c'est-à-dire qui je suis et quelles sont les références et valeurs sur lesquelles je m'appuie pour construire mon jugement (notamment en sorte que l'on ne puisse pas me prêter des propos ou des idées qui ne relèvent pas de ma grille d'analyse); (2) pourquoi le personnage de Soral est intéressant et pourquoi il est nécessaire de démonter ses logorrhées; (3) quels buts je poursuis.

Pour le premier point, qu'il me suffise de dire que j'ai fait des études de philosophie (orientées vers l'éthique), d'histoire des religions (essentiellement du christianisme) et de sciences politiques (orientées vers l'économie politique internationale); que j'enseigne la morale dans des écoles techniques et professionnelles belges, dont les élèves – armuriers, maçons, coiffeuses, jardiniers, etc. – ont appris beaucoup sur l'autonomie, la noblesse d'âme et l'esprit critique au bourgeois moyen que je suis à l'origine; que ma «spécialité» (c'est-à-dire mon domaine de prédilection, celui qui demeure ma priorité et fait l'objet de l'essentiel de mon travail de recherche et de mes publications) est l'histoire des idées écologistes, du luddisme et de l'animalisme, dont je projette une (difficile) conciliation; que je me considère avant tout comme un disciple (critique) de Ivan Illich, mais aussi de Jacques Ellul, Gunther Anders, Wendell Berry, Serge Latouche ou encore Gandhi et Épicure; que je suis venu à la politique par le biais de l'affaire israélo-palestinienne et de la critique du colonialisme et du développement; que je suis relativiste culturel (pas moral) sans être essentialiste; que je hais l'État; que j'aime trop les identités locales et les mélanges ou marges culturelles pour supporter les projets nationalistes, raci(ali)stes, théocratiques, totalitaires et consuméristes, mais aussi trop l'individu pour accepter qu'il soit réduit à un ensemble stéréotypique et étouffé ou simplement rendu conforme dans un groupe; que j'ai une culture de droite (respect de l'individu responsable, de la famille comme unité de base de la société et de la logique traditionnelle) et que, proche de l'écologisme radical (biorégionaliste et décroissantiste) et d'un christianisme sans Église, je m'efforce de respecter le satyagraha gandhiste tout autant qu'un régime végétarien. Une dernière chose, pas anodine lorsque l'on travaille sur Soral : concernant l'affaire israélo-palestinienne, je défends les peuples et pas les nations, et donc, par pragmatisme et eu égard à certaines exigences morales (notamment d'équité), la construction d'un État unique, laïc, fédéral par le biais d'une conquête des droits civiques par les Palestiniens... en tant que citoyens israéliens !

Ceci m'amène aux raisons qui justifient le traitement du cas Soral : s'il n'est – loin s'en faut – pas le seul à créer d'extraordinaires carambolages argumentatifs, et si, de surcroît, il n'est sans doute pas le pire (tout étant relatif : dans un débat (http://www.youtube.com/watch?v=SW0JLo44nGw) qui l'opposait à l'inénarrable William Goldnadel, il passait même pour un havre d'intelligence et de bon sens), je dois confesser que ses propos adolescents de matamores égotistes, c'est-à-dire ses vantardises concernant ses coucheries (et ce compris avec la femme d'un adversaire) et ses menaces d'agressions physiques, ses fatigantes rodomontades et obsessions virilistes ou ses postures de gourou cathodique et, quoi qu'il en dise, ennuyeusement parisianoïdes, m'agacent par leur prodigieuse vulgarité – et je laisse à des gens plus compétents que moi le soin, si besoin est, de consulter le DSM V afin de faire un diagnostic concernant les postures et masques de Soral. Notons au passage que je ne me permets cette remarque – qui relève d'une impression subjective, pas d'une argumentation complète, et qui touche la personne et pas ses arguments – que parce que ce monsieur se met en scène depuis plus de vingt ans non seulement dans ses vidéos postées sur Internet, mais surtout dans des émissions du type C'est mon choix, Tout le monde en parle et Bas les masques, où il est quelques fois venu exposer ses affres personnelles dans le style le plus sordide de la télé-réalité, ce qui tend à accréditer – à tout le moins – que les médias audiovisuels l'obsèdent, derechef, qu'il a le goût de se montrer et de parler de lui-même et surtout qu'il a tout autant que ceux qu'il dénonce sans cesse cherché à y trouver sa niche – niche marketing, bien entendu. Il ne me paraît donc pas malhonnête et infondé d'affirmer que Soral, comme personnage médiatique est un produit d'appel, et de soupçonner un intérêt personnel d'une part, rationnel, calculé (il est loin d'être stupide concernant sa notoriété et les avantages qu'elle lui fournit, fût-ce en termes de vente de livres – il s'en vante assez, d'ailleurs – ou de promotion de sa maison d'édition), d'autre part, d'ordre psychologique sous-jacent à ses postures et, par-dessus tout, à ses prises de positions. Cela étant dit, pour ce qui concerne l'aspect psychologique, je le répète, cela doit être prouvé et n'est pas de mon ressort. En outre, je tiens à le souligner, il n'y a aucune gratuité rhétorique dans cette assertion d'un intérêt personnel puisque l'un des rituels argumentatifs de Soral est d'affirmer que dans la plupart des prises de position de ses adversaires, il y a, précisément, un intérêt personnel : gain de pouvoir, gain pécuniaire ou intérêt – comment le qualifier ? – «ethnique», c'est-à-dire à la fois communautaire et personnel puisque, selon le vieux stéréotype courageusement véhiculé par Soral sur «l'ethnie» qu'il vise en priorité (les juifs), la recherche absolue et amorale du gain personnel est l'une des caractéristiques spécifiques de cette même ethnie. Une telle affirmation est d'autant plus insupportable de la part d'un individu qui a étudié la sociologie et s'en targue que son cursus a dû comprendre un cours pour le moins conséquent de psychologie sociale et cognitive, science qui démonte les mécanismes de la formation des stéréotypes et les invalide.

M'insupportent aussi ses références, ses appels à un christianisme manifestement “voltairien”, superficiel, institutionnel et formaliste, sec, homogène, immobile, fermé et infertile, à l'exact opposé de celui de l'Ève de Péguy ou des prières de Francis Jammes dans lesquelles j'ai trouvé la source de ma propre foi et l'idée que la mystique (donc la morale) doit toujours primer sur la politique. En outre, son utilisation du pardon chrétien pour reprocher aux juifs ou aux Algériens – entre autres – leur volonté de voir punis ceux qui ont massacré des femmes et des enfants est d'autant plus dégoûtante qu'il pardonne lui-même fort peu aux autres et que le pardon chrétien, faut-il le rappeler, ne peut en aucun cas être interprété ou utilisé comme un déni de justice ou de vérité. Pardonner à un Dutroux ne peut pas être un prétexte à le laisser sortir de prison !

Les raisons véritables et plus objectives qui expliquent que je délaisse mes bien chers éthiciens animalistes et écologistes radicaux pour me pencher sur Soral sont sa dangerosité aussi bien sur la forme que sur le fond, et l'influence que ses galimatias idéologiques ont sur des jeunes légitimement écœurés par l'air du temps, le rabâchage politico-médiatique (et aussi littéraire, si l’on en croit les écrits de racisme au subjonctif de Zemmour, Camus et autres Millet, Finkielkraut, Redeker et BHL) concernant les immigrés et les musulmans, ou l'ignoble enlisement dans l'horreur et l'absurdité qui caractérise la situation israélo-palestinienne (et d'autres, d'ailleurs, une de mes élèves kurdes m'ayant fait remarquer récemment que tout le monde se foutait de ce qui arrivait à son peuple, ce qui est hélas vrai et vaut aussi pour bien d'autres, comme les Tziganes de l'Est européen, ou, il y a quelques années, les Tchétchènes...). Étant moi-même engagé dans le combat en faveur des droits civils des Palestiniens (ainsi que des Tchétchènes et, actuellement, des Tziganes) et ayant moi-même essuyé les procédés rhétoriques (les accusations d'antisémitisme) par lesquels on tente de discréditer tout discours critiquant les fondements d'Israël, l'idéologie sioniste et le contexte politique et moral dans lesquels ils ont pris racine (colonialisme, doctrine wilsonienne, socialisme, etc.), je trouve écœurant de constater qu'un imbécile respectueux – au sens bernanosien de l'expression – donne du grain à moudre à mes adversaires en amenant dans le débat tout ce qui en détruit la justesse, la morale et le pragmatisme, en permettant et nourrissant des assimilations odieuses entre un État ou une idéologie (Israël et le sionisme) et une population (les citoyens israéliens), une religion (le judaïsme) et une «ethnie» (les «juifs»), une nation (les États-Unis) et une culture (le consumérisme), en somme, en faisant la même chose qu'eux, en utilisant les mêmes procédés...

Il m'est aussi difficile à digérer que ce monsieur, dans les cas où il affirme certaines choses qui me semblent justes et avérées (concernant la politique et la situation sociale interne israélienne – qui n'est pas sans rappeler la logique de la Frontière américaine –, la médiocrité médiatique, etc.) les détourne en faveur d'objectifs parfaitement contradictoires avec le sens même de ces affirmations et que, de surcroît, il prétende avoir découvert ce que des auteurs mille fois plus compétents et rigoureux que lui dis(ai)ent depuis parfois 40 ans : par exemple, lorsqu'il dénonce l'instrumentalisation à diverses fins coloniales d'un islam caricaturé de manière grotesque, il ne fait que reprendre sans les citer et les honorer les travaux d'Edward Saïd, de Jacques Berque et de divers historiens du colonialisme, comme Lemaire et Blanchard. Quand il dénonce les médias, il doit beaucoup à Alain Accardo et Bourdieu. Sur Israël, il pioche chez Norman Finkelstein. Sur la politique internationale des État-Unis, il emprunte à Noam Chomsky, Michel Colon et Toni Negri. Sur l'acculturation française à Guy Debord et Philippe Muray, etc. Il est parfaitement légitime de s'approprier, de travailler les pensées des autres. Il l'est beaucoup moins, de les parasiter, de leur faire dire ce qu'elles ne disent pas, de leur

08/01/2013 | Lien permanent

Empirer l'incompréhension : Alain Soral et les règles élémentaires du débat intellectuel, par Frédéric Dufoing, 2

Contre Alain Soral, 1.

Contre Alain Soral, 1.IV L'argument ad hominem abusif : Soral et Tarik Ramadan

Je commencerai par une vidéo traitant du cas de Tarik Ramadan, dans laquelle Soral affirme que pour cerner l'intégrité et la légitimité morale, ainsi, finalement, que le contenu réel du discours d'un individu, il faut regarder qui le paie (c'est-à-dire, dans le cas d'espèce, qui l'emploie). Ramadan, par exemple, est payé par la Grande-Bretagne (il travaille pour une université anglaise) et le Qatar (il y a ouvert un Institut), or, la Grande-Bretagne est un État qui défend le mondialisme et le Qatar est tout sauf une démocratie. Peu m'importe que les faits soient avérés ou pas (faudrait-il encore qu'ils soient plus précis, car travailler pour une université n'est pas travailler pour un organe gouvernemental). Le syllogisme de Soral est formellement valide. Le problème réside, d'une part, dans son hypothèse de départ, et, d'autre part, dans le paradoxe logique et le paradoxe moral amenés par sa conclusion. En effet, affirmer que toute personne se plie à celui qui la paie, à celui dont elle dépend, implique d'abord que la paie soit la priorité pour cette personne, qu'elle en dépende totalement et/ou que son calcul utilitaire s'arrête au fait de la recevoir, ensuite que celui qui paie aie nécessairement le besoin, l'envie ou une motivation quelconque pour subordonner le discours de l'employé et le sanctionner s'il s'écarte du discours attendu. La jurisprudence en droit du travail, ainsi, montre que l'on peut avoir un lien de subordination sur le papier mais pas dans la pratique. L'histoire ne manque pas de cas qui contredisent l'hypothèse de Soral, le plus connu étant bien entendu Marx, l'une des références préférées de Soral-le-sociologue. Rappelons que Marx était «entretenu» par son ami Engels, gros industriel capitaliste s'il en est. On me dira qu'Engels était acquis aux idées de Marx et prêt à abandonner le pouvoir patronal dont il disposait. C'est tout à fait vrai, mais alors, qui nous dit que ce n'est pas le même cas pour Ramadan ? Qui nous dit qu'il n'y a pas, dans l'université pour laquelle il travaille, des garanties d'indépendance dans la recherche, et pour l'institut au Qatar, un riche émir qui souhaite valoriser une pensée qui met à mal les fondements d'une société dont il est pourtant un important rouage et un bénéficiaire ? Par ailleurs, si l'hypothèse de Soral est vraie, son brave Marx est un vendu, un hypocrite, et, transitivement, toujours si j'applique la logique soralienne, Soral aussi, qui s'en réclame...

Le problème qui se pose ici est celui d'un schéma débile (au sens propre du terme) qui réduit l'agir humain à une seule détermination, alors qu'il y en a tellement plus, et qui entrent le plus souvent en tension... Pour ce qui me concerne, et sans aucunement nier l'importance fondamentale que peut avoir un lien de subordination hiérarchique et un lien de dépendance matérielle, il me semble – en particulier dans le travail intellectuel – qu'un autre facteur – disons socio-psychologique – peut déterminer, à tout le moins orienter le discours, les valeurs et les prises de position d'un individu : la ou les personnes desquelles il reçoit des signes de reconnaissance. Car l'image de soi et l'estime de soi-même ont au moins autant d'importance que la survie physique et le confort matériel (en période de crise, ne préfère-t-on pas, au sein de la société de consommation, faire des économies sur le chauffage plutôt que sur les dépenses en gadgets électroniques et autres forfaits de téléphonie ?). Une théorie sociologique, celle de Bourdieu (1), colle du reste assez bien à cette explication psychologique : les individus cherchent aussi à obtenir des gains symboliques et la reconnaissance d'un certain nombre de personnes légitimes dans un champ d'activités ou idéologique donné. Résumons-nous : non seulement le facteur invoqué par Soral n'est pas le seul, mais en plus, il n'est pas nécessairement le plus déterminant et est même contredit pas bien des cas d'école – j'ai cité Marx, je pourrais citer mon bien cher Illich qui a toute sa vie radicalement critiqué l'institution scolaire alors qu'il y travaillait et en dépendait, ou l'Église alors qu'il était prêtre (mais cette fois, l'institution a réagi !). C'est même précisément parce qu'il a travaillé pour ces institutions qu'il les a si vivement critiquées, abandonnant la brillante carrière diplomatique qui lui était promise au Vatican... Illich est la preuve que le lien de subordination et de dépendance matérielle n'est pas le seul déterminant dans la construction d'une pensée...

Maintenant, il faut retourner l'hypothèse de Soral et celle que je viens de faire contre lui-même, en les mettant en parallèle avec deux questions dont les réponses pourraient en dire long sur son fonds de pensée : qui paie Soral ? et de qui – et dans quel champ – cherche-t-il l'estime ? Je ne connais pas la vie privée de l’homme. Je m'en remettrai donc à nouveau à ce qui est public. Soral fait de la télévision (dans quel type d'émission ? Avec quel public ? Et quel rôle, quelle persona ?), écrit des livres qui se vendent (bien du reste) auprès d'un certain public (lequel ?), donne des conférences (qui y assiste ?) et est éditeur (que et qui publie-t-il ?). Somme toute, le cas est assez simple : ceux qui le paient sont ceux dont il cherche l'estime et l'achat... Mais je laisse à d'autres ce type d'enquête. L'important est ici de souligner la relative inanité d'un autre argument soralien et l'incohérence qu'elle implique vis-à-vis de Soral lui-même.

Car Soral utilise beaucoup cette technique sophistique, combinaison de l'argument incomplet (on n’avance que ce qui peut soutenir une position et pas ce qui peut l'infirmer) et l'argument ad hominem abusif (qui consiste non pas à attaquer les arguments de la personne, mais la personne elle-même, par exemple en lui supposant un intérêt à le faire, sans preuve que cet intérêt soit la seule explication de la prise de position). Cette combinaison est souvent la base du montage scénaristique délirant d’Alain Soral. Il faut bien comprendre que n'est pas ce que les gens disent, les valeurs qu'ils défendent et les implications de ce qu'ils font ou affirment qui l'intéressent, c'est ce qu'ils sont, les rôles, les fonctions qu'ils possèdent au sein de ce scénario : peu importe ce que l'on dit, ça collera toujours avec ce qu'il croit dans la mesure où il trouvera toujours un élément qui disqualifie ou délégitime la personne, l'émetteur du discours, et donc lui donnera une fonction, une utilité dans son scénario : un intérêt personnel, une origine ou une contradiction avec des propos plus anciens, parfois décontextualisés, ou interprétés de manière opportune, ou encore en contradiction avec une prise de position, un acte, une posture, même si celle-ci est cohérente avec un autre ordre de valeurs, voire le sien même ! Peu importent les arguments qu’utilise Tarik Ramadan : puisqu'il est payé par untel, il ne remplit que le rôle x dans le système, et remplit aussi telle fonction objective qui – ô miracle ! – est la preuve de ce que Soral affirme !

Ainsi fait-il l'économie de la discussion et de la déconstruction du discours de l'autre (tout autant que de la confrontation avec les faits) et garde-t-il son énergie pour ressasser le sien, tout en opérant une classification entre amis et ennemis (avec quelques nécessaires stades intermédiaires ou, comme il aime le dire, «dialectiques»), donc en permettant à son public de trouver ses marques – et sa marque de trouver son public, comme on l'a mentionné plus haut. Une analyse s’inspirant des champs popularisés par Bourdieu pourrait ainsi être menée sur les classifications soraliennes, qui nous permettrait de comprendre que le travail essentiel de Soral n'est pas la réflexion, mais la vente d'un produit par le positionnement de l’auteur sur une sorte de marché des idéologies.

V La généralisation abusive : Soral et Mélenchon

Dans l'un de ses entretiens datant du mois de mai 2012, Soral critique Mélenchon et la gauche dite «antifasciste» qui s'est rangée derrière lui durant les présidentielles. Il reproche au leader «d'extrême gauche» d'avoir soutenu une position – le «oui» au traité de Maastricht – en parfaite contradiction avec ses thèses actuelles. Le fait est avéré et le reproche a priori tout à fait valide, puisqu'il oppose deux positions contradictoires d'un homme qui s'est toujours prétendu logique et constant (mais qui sur ce point, accordons-lui ce trait d'honnêteté intellectuelle, a reconnu avoir fait une erreur). Cependant, en le reprochant à son adversaire, non seulement Soral suppose que nul ne peut changer d'opinion, ou de camp, faute de quoi il est un hypocrite, ce qui est dommageable pour lui-même, puisqu'il a fricoté aussi bien avec les communistes qu'avec le Front National, mais, surtout, il sort très vite de l'honnête débat intellectuel pour retomber dans les sophismes, puisqu'il ajoute que Mélenchon n'étant pas issu du milieu ouvrier, il ne peut pas être sincère dans sa défense des ouvriers et que, franc-maçon, il appartient à une élite, à un clan, lié à tout ce qu'il dénonce, donc n'est pas, une fois de plus, sincère. La première assertion implique que l'on doit faire partie du groupe que l'on défend pour le comprendre et le défendre sincèrement, efficacement, faute de quoi on est incompétent ou hypocrite. Cet argument est de la même famille que celui qui consiste à dire : «comment pouvez-vous être contre les drogues si vous n'en avez jamais goûté ?», et qui est un sophisme que je nommerai (faute de savoir s'il a déjà été nommé) sophisme de la légitimité par la ressemblance ou par la participation. Il suffit de remplacer prise de drogue par meurtre pour comprendre pour quelle raison un tel procédé constitue un sophisme : faut-il avoir tué (ou a fortiori, avoir été tué, ce qui est encore plus absurde) pour pouvoir comprendre ce qu'est un meurtre ? Là encore, la logique essentialiste de Soral se manifeste : ce n'est pas ce que l'on fait qui compte, c'est ce que l'on est. Pour ce qui concerne la seconde assertion, un stéréotype classique autant que stupide – la franc-maçonnerie est un groupe secret de comploteurs cherchant à conquérir le monde –, il est, comme tout stéréotype, le résultat de la combinaison d'une croyance – non prouvée et irréfragable dans l'esprit de ceux qui l'invoquent – et du sophisme le plus utilisé : la généralisation abusive, aussi appelé secundum quid , soit le fait de prêter à un ensemble d'éléments les caractéristiques d'une partie. Autrement dit, quand bien même un franc-maçon, un groupe de francs-maçons voire une loge entière aurait de manière avérée ce type d'objectif ou, plus platement, des pratiques de cooptation et de «pistonnages» (de cela, par contre, je peux témoigner), nous ne pouvons pas automatiquement tirer la conclusion que tous les francs-maçons ou toutes les loges relèvent de la même logique... Et puis, où sont les preuves ?

VI Une optique sectaire : Soral et les anarchistes

Dans un entretien du mois d’août 2012, ayant été critiqué pour son antisémitisme par des militants anarchistes (il est vrai d'une franche médiocrité), Alain Soral utilise encore l'un de ces sophismes : il lit un passage particulièrement antisémite de Bakounine, présenté comme la figure centrale de l'anarchisme, reprochant alors implicitement aux anarchistes d'être des antisémites alors que lui, dit-il, «n'en est pas là». Or, d'une part, ce n'est pas parce que l'on s'inspire d'un auteur qu'on est forcément d'accord avec tout ce qu'il dit (personnellement, bien qu'ellulien, je dois admettre que la défense d'Israël par Ellul – qui est aussi affreusement sophistique – m’écœure) et, d'autre part, le lecteur pourra en juger en comparant l'extrait et ce que j'exposerai par la suite, le discours antisémite de Bakounine est exactement – presque au mot près, ce qui est sidérant – celui que tient Soral, et de manière répétée ! Autrement dit, il est incapable d'assumer son propre antisémitisme (ou antijudaïsme, pour être plus précis) et est tellement sectaire dans sa manière d'appréhender le travail intellectuel d’autrui qu'il se révèle incapable de comprendre que se référer à un auteur, à son œuvre, ce n'est pas nécessairement suivre la parole d'un gourou, c'est la critiquer, y faire le tri, la modifier, etc.

VII Collage d'impressions et mort de la critique historique : Soral et le judaïsme

Dans ses constructions sophistiques se manifeste la sacralisation du texte ou de la parole, c'est-à-dire une vision selon laquelle le texte est presque en lui-même performatif – ce qui est assez étonnant, surtout de la part d'un sociologue (on attendrait un tel procédé chez un philosophe). Cette vision est nécessaire à toutes les argumentations soraliennes pour combler, nous le verrons, le manque cruel de preuve et de rigueur, analytique comme argumentative. Le meilleur exemple est la référence faite à la Torah et au Talmud pour appuyer ce que Soral prétend être l'objectif, à savoir le programme et le destin immémorial des juifs. Ainsi déclare-t-il, dans son entretien du mois de mai 2012 que : «le judaïsme, c'est deux livres, la Torah et le Talmud, et en lisant ces deux livres, on voit bien que c'est un peuple vindicatif, dominateur, qui suit un dieu vengeur qui leur a promis la domination – il suffit de lire Isaïe et Ézéchiel – par, en plus, la purification ethnique. Et dans le Talmud on voit bien que cette domination, dans un monde dominé par la chrétienté, s'effectue par l'usure et le mensonge, et la double éthique, c'est-à-dire de ne pas traiter un non-juif comme un juif, c'est-à-dire d'avoir le droit sacré de lui mentir, de le voler, etc. C'est la réalité.» Et d'ajouter, en détournant sans fausse honte un texte de Tolstoï qui dénonce le fait que les juifs (sionistes) cèdent à la tentation étatique et nationaliste, que l'antisémitisme est un «universel» jusqu'en 1945, c'est-à-dire que tout le monde est antisémite. Je me vois contraint de faire quelques remarques élémentaires, notamment de critique historique, au spécialiste de l'histoire des religions qu'est Soral :

• le judaïsme ne peut être réduit à deux livres. Le judaïsme, ce sont aussi plusieurs milliers d'années d'histoire de la diaspora, de mélanges, de dilution et d'influences de cultures. Que je sache, et pour ne prendre qu'un exemple, tout ce qu'écrit Kafka n'est pas dans la Torah ou le Talmud, pas plus que la Torah et le Talmud ne peuvent résumer ou présumer ce qu'écrit Kafka (et c'est bien l'aspect le plus noble du judaïsme qui inspire Kafka lorsqu'il décrit et dénonce les logiques totalitaires);

• les textes et les enseignements oraux contenus dans ces ouvrages sont extrêmement diversifiés, contradictoires, évolutifs, répondant à divers contextes de diverses communautés, en particulier de diasporas. Il n'y a en aucun cas un discours uniforme, sinon par celle qu’impose une lecture sectaire. Ils ne prennent sens que dans un contexte spécifique. Ce ne sont par ailleurs jamais complètement des faits historiques, si tant est qu'ils le soient;

• la plupart des juifs ont – comme n'importe quels autres membres d'une communauté religieuse – d'autre références morales, esthétiques et métaphysiques que les livres saints du judaïsme. Réduire leurs références axiologiques à ces seuls ouvrages est tout simplement stupide;

• tout peuple ou groupe constitué, sans exception, applique ce que Soral appelle «une double éthique», les catholiques, notamment, en excluant les juifs d'un certain nombre de professions (quelques-uns parmi eux se retrouvant acculés à l'usure au moment où des rois catholiques ont besoin d'emprunter de l'argent pour assurer leur pouvoir et... construire la sainte France). Nous pouvons (c'est mon cas) déplorer la «double éthique», mais alors pas pour l'appliquer soi-même ou soutenir des gens qui l'appliquent, comme Marine Le Pen et sa «préférence nationale» ou le catholicisme des croisades;

• la lecture soralienne est davantage inspirée par l'épistémologie du personnage principal d'Orange mécanique que par celle d'un érudit et d'un homme de bon sens. Tous les livres religieux, en particulier s'ils se présentent sous forme d'épopées ou de récits mythiques, racontent les atrocité les plus infâmes. L'antiquité n'est faite que de génocides et d'esclavage;

• s'il existe bel et bien des courants juifs qui se réclament de ces textes pour justifier, par exemple, l'existence d'Israël, il en existe aussi – bien souvent les sionistes de l'origine – qui se basent sur des considérations autres que religieuses, et d'autres encore qui, au nom des textes religieux ou au nom de valeurs extérieures au judaïsme, condamnent Israël;

• où Monsieur Soral voit-il que le Talmud traite du cas de l'usure sous le christianisme ? (j'aimerais sincèrement et sans ironie avoir la réponse);

• tout le monde n'est pas antisémite avant 1945 (Péguy, antisémite ?), beaucoup de gens qui l'étaient ont eu la bonne idée de ne pas le rester (Jaurès par exemple) et, comme l'a montré l'affaire Dreyfus, certains qui l'étaient n'en ont pas fait le principe premier de leur action et de leur organisation morale – car après tout, on peut ne pas aimer les juifs, au même titre qu'on peut ne pas aimer les musulmans, la moutarde, le rouge, le froid, Klee, les laïcards ou les Belges. Le tout est de ne pas en faire une politique ou un fondement moral. Par ailleurs, ce n'est pas parce que tout le monde hait quelque chose ou qu'une majorité hait quelque chose que cette chose est haïssable – Soral cède ici à l'un des sophismes les plus misérables, l'argumentum ad numeram, l'argument du nombre.

Par-dessus tout, Soral est le champion d'une technique, que j'appelle le collage d'impressions, ou l'impression par amalgames, qui consiste à combiner plusieurs sophismes et en particulier, l'argument de la fausse attribution causale, celui de la confusion entre cause et effet ainsi que celui de la coupure événementielle.

La fausse attribution causale est un sophisme extrêmement courant qui consiste à établir une causalité absurde, non prouvée ou non suffisante, entre deux faits, par exemple, entre deux événements qui se passent en même temps, entre deux événements qui ont une ou plusieurs causes communes, mais aucun lien entre eux. Imaginons ainsi qu'une étud

09/01/2013 | Lien permanent

Empirer l'incompréhension : Alain Soral et les règles élémentaires du débat intellectuel, par Frédéric Dufoing, 3

Contre Alain Soral, 1.

Contre Alain Soral, 1. Contre Alain Soral, 2.

Contre Alain Soral, 2.IX Rupture déontologique et contradiction : Soral et les Pussy Riot

Un entretien de septembre 2012 permettra de réaliser qui sont les amis de Soral. Il y traite de la condamnation des jeunes filles du groupe féministe Pussy Riot. Soral affirme dans cette vidéo qu'elles ne sont pas un groupe de rock et cherche à les discréditer en montrant des vidéos de membres du groupe de contestation auquel elles appartiennent copulant allègrement ou s'enfonçant des poulets dans le sexe... La procédure serait de bonne guerre (considérant qu'on peut trouver ridicules ces happening proches de ce qui se fait en art contemporain), si le dénonciateur n'était pas aussi ce dragueur impénitent et vantard qui fit un roman et une «étude de sociologie» de ses nombreuses conquêtes et coucheries, et participa à des émissions pour dévoiler sa vie privée : en quoi est-il plus indécent de montrer un coït que de vanter les techniques mesquines par lesquelles on peut les obtenir ? Qui est le plus indécent, celui qui se montre en pleine copulation ou celui qui raconte ses relations familiales et amoureuses à la télévision ? Entendons-nous bien : poser la question et donner implicitement, comme je le fais ici, une réponse relève de l'opinion personnelle. En revanche, indéniablement, une contradiction interne existe, une malhonnêteté intellectuelle de Soral saute aux yeux : il reproche à d'autres ce que lui-même fait – à tout le moins a fait, sans sembler le regretter du reste. C'est là une rupture «déontologique» – rupture avec une règle qui n'est autre qu'une variante de la fameuse «règle d'or», en l'occurrence : ne reproche pas aux autres ce que tu peux te reprocher à toi-même. Ce type de pratique est aussi détestable que grotesque.

Il affirme surtout, dans cette même vidéo, que (lecteurs, tenez votre siège) : «en réalité, c'est une création du Département d’État dans la guerre froide qui a lieu actuellement, pour diaboliser Poutine par tous les moyens en s'appuyant comme toujours depuis mai 1968 […] sur la bêtise des jeunes. C'est la stratégie de l'empire américain pour diaboliser les résistants à l'empire au nom de l'idéologie libérale libertaire (où on cache le libéral derrière le libertaire). (Ces filles) profanent des lieux de culte jusqu'à-ce que l'État russe soit obligé d'intervenir. […] (Pussy Riot), ça n'a rien à voir avec la Russie authentique, ça agresse quelque chose de fondamental qu'est l'Église orthodoxe en Russie qui est quelque chose qui, comme d'ailleurs le catholicisme social en France est du côté des pauvres, et qui, comme par hasard, est systématiquement persécuté par l'oligarchie mondialiste, capitaliste judéo-protestante... Comme il y a un anti-catholicisme permanent en France depuis la Révolution française dont le moment de victoire définitive est l'affaire Dreyfus – je le dis bien, ce n'est pas une période d'antisémitisme, c'est une période de mise à mort de l'Église catholique, de son prestige et de l'armée française, donc l'aristocratie catholique française, etc. C'est pareil, on a une agression de quelque chose qui fait la force de la Russie en ce moment, qui est le rapprochement du pouvoir politique et du pouvoir religieux, qui est la réalité de tous les pouvoirs sains. Poutine qui marche la main dans la main avec l’Église orthodoxe pour tenter de faire une union sacrée russe, à la fois sur le plan économique et idéologique, et pour essayer effectivement d'avoir un roman national qui permet à la Russie de fonctionner, sinon cela éclate à cause des rapports de classes et des manipulations étrangères.» Et de préciser au passage, que les médiateurs (entendre : défenseurs) des Pussy Riot sont «tous» de «la communauté qu'on ne peut pas nommer» (avec surimpression de trois visages et de trois noms juifs).

Voici donc notre pourfendeur d'Israël et des juifs, qui les accuse sans cesse de mêler principes religieux, projets politiques nationalistes et construction étatique, défendant un État qui s'allie à une institution religieuse pour régler une situation sociale (autrement dit, faire taire les contestations, Soral lui-même parlant de rapports de classe) et créer, du moins manifester une logique nationale ! Cette logique malsaine pour les juifs devient «saine» pour les Russes !

Voici notre pleurnichard qui se plaint à longueur d'entretiens de la censure, geint qu'on ne l'invite plus sur les plateaux de télévision (ce qui est, pour lui, une preuve de la véracité de ses propos, autre sophisme : la preuve par la persécution) et se sent menacé par la police dès qu'on l'y convoque pour prendre sa déposition, les procès, les mails insultants et des quidams vindicatifs dans des bars, d'accord avec une machine d'État qui envoie dans des camps de travail où l'on pratique la torture et des traitements inhumains, bien réels ceux-là, des jeunes filles dont le seul délit (si l'on en croit Soral lui-même) est d'avoir mauvais goût en musique et en matière religieuse...

Là encore, la rupture déontologique est criante. Elle est même double, Soral étant contradictoire avec lui-même et reprochant aux autres de l'être... En outre, on se demande où est passé son «pardon chrétien» : il en fait bénéficier Klaus Barbie, qui a fait torturer et massacrer des gosses, mais pas trois jeunes filles qui ont fait du bruit dans une Église... Un bien étrange christianisme, vraiment, que celui d'Alain Soral...

Faut-il aussi démonter la comparaison inepte et infondée entre l'affaire Dreyfus et l'affaire des Pussy Riot ? Expliquer à l'aide d'un minimum de culture anthropologique pourquoi il n'existe de «Russie authentique» que dans l'esprit d'un inculte sectaire (et expliquer au passage, puisque c'est là mon domaine, que les moines en Russie ont longtemps été un contre-pouvoir populaire contre l’État et le haut clergé) ? Exiger des preuves de l'intervention du Département d'État ? Expliquer que le meilleur soutien du capitalisme en Russie, c'est bien Poutine ? Ou disserter sur le fait qu'entre, d'une part, des filles qui font trois accords en distorsion dans une Église et, d'autre part, un chef d’État qui se vante d'aller faire tuer des gens jusque dans les toilettes et le fait, la préférence et le soutien de tout être humain normalement constitué, qui a un peu de sens commun, comme disait Orwell, doit aller aux filles, quel que soit l'aspect ridicule de leur engagement ?...

X Sur le fond...

Après ce petit parcours au sein de procédés sophistiques somme toute assez vulgaires, je ne puis m'empêcher (même si ce n'était pas mon projet initial) de dire un mot sur le scénario politique de Soral et sur les conclusions qu'il en tire.

Je le résumerai comme suit : il existe un complot organisé par les juifs, les Américains, les protestants et les francs-maçons qui vise à dominer le monde par l'imposition du système capitaliste et libre-échangiste, d'une logique libertarienne (c'est-à-dire un libéralisme des mœurs) et d'une culture mondialiste (consumériste ? De métissage ? Nul ne le sait...). Stratégiquement, ce complot consiste – au travers d'organisations internationales (parmi lesquelles l'Union européenne), d'accords divers opérés par des gouvernements faibles ou vendus, de la finance internationale ou encore de guerres – à briser les barrières économiques de protection étatiques ainsi que les autarcies politiques.

Tactiquement, il s'agit, pour ce qui concerne la France, d'une part, de favoriser l'immigration arabo-musulmane tout en défavorisant l'intégration (c'est-à-dire l'assimilation, donc l'acculturation) des immigrés de manière à noyer et finalement annihiler la culture française authentique (c'est-à-dire catholique) tout en montant les immigrés et les Français de souche les uns contre les autres (notamment à l'aide des associations antiracistes), d'autre part, d'empêcher toute forme de contestation à l'aide d'une clique intellectuelle et médiatique qui cultive la culpabilisation par le devoir de mémoire.

Je l'ai déjà signalé, le package rhétorique de ce petit scénario est constitué d'un vocabulaire, de référents culturels et de la désignation d'ennemis et d'amis qui permettent à des gens appartenant à des groupes aux intérêts et valeurs parfois très opposés (des catholiques traditionalistes, des immigrés musulmans, des laïcards gaullistes, des altermondialistes de gauche, des communistes, des fascistes, etc.) de se retrouver dans le produit vendu, c'est-à-dire une version – largement expurgée du multiculturalisme festif des années 1990, simplifiée jusqu'au grotesque, baignée dans le nationalisme, le complotisme et l'antisémitisme – du message altermondialiste et étatiste d'un organe comme le Monde diplomatique ou d'un mouvement comme Attac.

Ainsi, dans un même discours, Alain Soral va mêler un vocabulaire marxisant (valeur d'usage / valeur d'échange) à un vocabulaire religieux et suffisamment ambigu pour frapper l'imaginaire d'un catholique comme d'un musulman, voire du complotiste primaire (satan), un vocabulaire républicain laïcard, une phraséologie gauchisante (Wall Street pour désigner le système financier ainsi délibérément associé aux États-Unis) ou de droite nationaliste (les Français de souche, la France authentique), etc.

Au passage, il aura trahi l'essentiel de certains de ses référentiels : la dénonciation du capitalisme aura disparu de son marxisme et le hideux système financier aura été purifié de la majorité de ses acteurs qui ne sont ni juifs ni américains, etc. Tout cela n'est absolument pas anodin et consiste en une technique utilisée, notamment, par la publicité : des signaux d'appartenance sont activés. Car Soral ne pense pas, il combine plus qu'il ne (ré)concilie et surtout, il classe des groupes (comme il le faisait jadis pour les looks et la mode) et lance des hameçons pour susciter les adhésions. L'ensemble de ces référents forme un kit dans lequel les membres de chacun des groupes visés peuvent, d'un certain point de vue, se retrouver. L'immigré musulman oubliera que Soral défend une France uniquement catholique et lui demande de s'assimiler donc de renoncer à sa double identité pour ne retenir que la rhétorique anti-israélienne voire anti-juive. Devant ses postures d'intellectuel maudit de tous, les jeunes gens avides de liberté oublieront que Soral soutient la dictature de Poutine. Les groupes de droite radicale et d'extrêmes droite, eux, se reconnaîtront très bien dans la rhétorique panslaviste, nationaliste, dans l'assimilationisme et l'anti-immigrationisme ainsi que dans le refus de la repentance française et oublieront les appels du pied aux immigrés arabo-musulmans, etc. Par ailleurs, en se liant à des milieux survivalistes, il fait des appels de phare mondialisés à une intéressante clientèle outre-Atlantique...

Je ne puis qu'inviter le lecteur à se reporter aux ouvrages de Zeev Sternhell (1), qui montrent que ce sport de combinaison marketing n'est absolument pas nouveau et, sans être spécifiquement français, a une longue tradition derrière lui...

Nous le contatons, le scénario d'Alain Soral n'est ni logique, ni plausible, ni prouvé, ni prouvable. Il n'est qu'un cadre flou, souple, incohérent, amoral, superficiel pour combiner des lignes de fractures amovibles entre – comme je l'ai dit plus haut – un eux (les adversaires de Soral désignés par Soral) et un nous (les suiveurs du gourou et acheteurs de ses livres).

Tout cela ne serait pas bien grave si ce simple jeu entre un bonimenteur et ses clients ne participait d'une diversion absurde face au problème réel de notre époque et de notre civilisation : la tension entre le sauvetage de notre espèce et les exigences de liberté et de dignité qui la caractérisent. Car Soral – comme tous les imbéciles respectueux de notre époque – se trompe de problème, passe à côté de la question essentielle du 21e siècle pour demeurer enfermé dans celle du 19e, ainsi que dans les solutions du début du 20e...

Qu'est-ce qui préoccupe Soral ? La cohésion et le fonctionnement harmonieux de sa communauté perçus comme conditionnés par une rigoureuse homogénéité culturelle, la perte d'un bon vieux temps mythique, digne d'un feuilleton des années 1950, une identité atemporelle et fixe garante du bonheur éternel, une société dont les intérêts de classes, les inégalités sociales et de pouvoir disparaissent dans le salut au drapeau, le respect de papa et maman et le goût de la soupe d'autrefois. Et que propose-t-il ? Pas un changement, pas une modification : une purge, tout simplement : éliminer ou homogénéiser tout ce qui souille (les immigrés, les cultures autres, les dissonances avec le mythe), la destruction ou la mise au pas de tout ce qui menace (les juifs, les Américains, les protestants, la finance internationale, les francs-maçons et leurs alliés). À savoir : nous nous enfermons chez nous et, par pragmatisme politique (la seule part de réalisme d'un tel rêve), nous nous allions avec tous ceux qui peuvent nous aider sans empiéter sur notre petit monde, peu importe leurs moyens et leurs objectifs, tant qu'ils sont les ennemis de nos ennemis, et, bien entendu, nous renforçons les pouvoirs de l’État, son intervention dans les mœurs, la religion, l'économie (par une alliance plus ou moins corporatiste), etc.

Cela s'appelle, au sens propre, historique, du terme : du fascisme. Du vrai, du pur fascisme (pas ce machin que dénonce à tort et à travers une certaine gauche inepte et inculte) : homogénéisation inclusive (contrairement au nazisme ou au racialisme, le fascisme est un jacobinisme : on n'élimine pas ce qui ne colle pas au modèle, on le transforme de force); dirigisme étatique, pragmatique, avec protectionnisme et colbertisme, nationalisme, militarisme, mobilisation permanente.

Certes, Soral est antisémite, ce qui en fait plus (et bien pire) qu'un fasciste. Il est aussi l'un de ces relativistes qui considèrent que toute culture a une valeur en soi et que seul le métissage est nuisible, ce qui est aussi irréaliste que stupide. Cependant, il faut lui concéder, si l'on gratte son discours, une position parfois plus barrésienne que proprement raciste, même vis-à-vis des juifs : toute personne externe, tout autre qui copie le modèle national peut y trouver sa place (même si l'on sait que le copieur est toujours méprisé du détenteur du copyright – contentons-nous de renvoyer nos lecteurs à l'aventure coloniale pour le voir à l'œuvre...).

Or, l'homogénéité culturelle n'a jamais existé, nulle part, sinon comme monstrueux processus étatique moderne, celui-là même qui a imposé la logique du Marché là où existait une multiplicité de types d'échanges et de logiques économiques, la grammaire normative là où il y avait les dialectes, le multilinguisme et la créativité locale et populaire, et finalement, avec la fin des communaux, l'industrialisation (c'est-à-dire l'urbanisation, les usines, le temps mécanique et la soumission du savoir-faire humain à la grégarisation technique) là où il restait encore un peu d'autarcie et l'autonomie : la consommation a presque achevé le processus en industrialisant la vie privée et la famille... La nation n'a été qu'une étape de ce processus (2) dont l'État (3) s'est révélé, depuis le début, le moteur (4), le pôle d'imbrications et de conflits des diverses logiques sociales, idéologiques, techniques et culturelles de la modernité, et aussi le principal bénéficiaire – puisque son monopole de la violence légitime et ses domaines d'intervention n'ont cessé de s'étendre et les secteurs ou communautés de résistance de se réduire ou d'être phagocytés... jusqu'au résultat final : l'assomption dans la croissance et la catastrophe écologique. Celle-ci n'est pas seulement une menace sur la nature ou sur l'existence de notre espèce, elle est aussi une menace sur notre dignité, notre identité en tant qu'hommes, ainsi que sur nos libertés les plus essentielles (5).

Or, de ces enjeux-là, Soral n'en a rien à faire. Sa dignité n'est manifestement pas menacée par les nanotechnologies, la surveillance électronique, psychométrique, la généralisation des drogues et des psychotropes, la menace du génie génétique, l'emprise des machines et du bonheur climatisé, la dépendance aux institutions, le Treblinka des animaux, la vie de porcs (comme disait Châtelet) en shopping ou de veaux cimentés qui nous est destinée : tant que tout cela est inventé par des Français, mis au point dans des laboratoires français, produit dans des usines françaises, autorisé par l'État français et vendu dans des commerces français, tout va très bien. Sa dignité, voyez-vous, c'est d'être Français – et la dignité des autres, c'est sans doute de le devenir.

Ce que je viens d'affirmer est une caricature ? Mais enfin, j'ai beau retourner toutes les vidéos de fond en comble, je ne vois rien, n'entend rien d'autre que cela... Peu importe, pour Soral, que la biodiversité disparaisse, que les cancers, les maladies psychiatriques et les maladies dégénératives d'origine environnementale soient devenus endémiques, que l'on ne laisse rien d'autre à nos gosses que des institutions pour gérer la rareté (qui, contrairement à ce que Soral affirme n'est pas la donnée de base de l'économie (6)), la laideur et l'ineptie de vies vouées à la production et à la consommation, pourvu que cette biodiversité morte, ces cancers, maladies, institutions, rareté, laideur, vies ineptes, production et consommation soient français... Les menaces sur les libertés non plus ne l'intéressent pas, sauf quand elles viennent (selon lui) des juifs, des Américains, des protestants et des francs-maçons. Quand elles sont le fait de son modèle Poutine ou d'un gouvernement français fort, elles sont tout à coup supportables voire souhaitables et même, succulentes.

Quant à la tradition qu'il invoque sans cesse à l'appui de son projet, il la conçoit comme un contenu authentique, une portion de temps muséal, intangible, légendaire. Il fait, en somme, ce qu'il reproche au shoah business de faire : il reconstruit et mythifie un fait historique.

Or, l'intérêt de la tradition, c'est moins son contenu, son référent, de toute façon toujours changeant et nécessairement fixé, figé de manière arbitraire, que sa forme, c'est-à-dire la relation au réel, le processus qu'elle implique : de la lenteur, de l'humilité, de l

15/01/2013 | Lien permanent

Alain Finkielkraut en chute libre ?

10/12/2005 | Lien permanent

La traversée du trou noir, par Alain Santacreu

27/02/2006 | Lien permanent

Matérialisme et terreur chez Alain Badiou, par Francis Moury

À propos de Alain Badiou et Nicolas Truong, Éloge de l’amour (Éditions Flammarion, coll. Café Voltaire, 2009); Alain Badiou et Fabien Tardy, La Philosophie et l’événement (Éditions Germina, 2010).

À propos de Alain Badiou et Nicolas Truong, Éloge de l’amour (Éditions Flammarion, coll. Café Voltaire, 2009); Alain Badiou et Fabien Tardy, La Philosophie et l’événement (Éditions Germina, 2010).04/06/2010 | Lien permanent

Alain Zannini de Marc-Édouard Nabe

On me fera aisément dire ce que je n’ai pas encore écrit : Alain Zannini de Marc-Édouard Nabe et Villa Vortex de Maurice G. Dantec sont deux livres monstrueux. Je n’insiste pas sur le caractère physique de cette monstruosité, l’épaisseur de ces deux ouvrages de plus de huit cent pages chacun ayant d’ailleurs fait couler beaucoup d’encre aux critiques à défaut de renflouer leur miteuse épave. Ces derniers s’extasieront donc à volonté sur la longueur des deux romans, sur les incessantes trouvailles verbales et narratives que déploie Nabe dans son écriture paillarde et rutilante, même s’ils reconnaîtront, la mine chagrine, que c’est avec une certaine lourdeur complaisante que l’auteur du fameux Journal intime mêle théologie et portrait au vitriol de ses conquêtes amoureuses (ou plutôt sexuelles, ce qui est strictement la même chose) et que celui de La sirène rouge n’en finit décidément pas de nous livrer ses réflexions sur des questions qui n’ont évidemment aucun rapport (nous dit-on) avec la littérature, remarquant au passage l’allure bancroche de la dernière partie du livre, selon eux parfaitement inutile. L’essentiel bien évidemment a été oublié ou plutôt n’a pas même été vu par les «relais du Rien». Essentiel qui, comme la lettre volée de Poe, est pourtant offert à tous les regards, essentiel qui est, révélons ce précieux secret : la monstruosité même de ces deux romans, monstruosité rattachée, par le foyer étymologique du mot encore faiblement rougeoyant, au domaine du regard, à la symbolique de la vision et du signe à déchiffrer. Le monstre montre mais la critique n’a rien vu, si ce n’est que, à son goût ou plutôt à son dégoût, ces deux romans sont bien trop longs. Je ne m’attarde guère sur l’indigence d’un pareil constat mais m’amuse à relever que, selon Pierre Boutang, le rôle de la critique n’est rien de moins que religieux. Poursuivons. Villa Vortex et Alain Zannini sont donc deux romans monstrueux. Il s’agit là d’un pléonasme paradoxal si l’on se souvient que José Bergamín écrivait du genre romanesque qu’il était un monstre et de sa vérité un Minotaure chargé de tuer puis de dévorer celui qui écrit. Ce monstre romanesque, qui ne craint pas d’apparaître aux yeux de tous (y compris donc des critiques…), nous indique donc ce qu’il est important, à vrai dire vital, de dire et d’écrire, bref, de montrer. Non pas, satire ô combien réjouissante avec le livre de Nabe, d’être parvenu à effrayer le tout-Paris littéraire faussement prude mais bel et bien l’unique souci, affiché d’emblée par les deux auteurs, consistant à avouer que leur sujet d’écriture (et leur quête, et leur précieux vase d’Arimathie, et le monstre qu’il s’agira de pourchasser ) concerne l’écriture elle-même, la déchéance d’une langue qu’il s’agit, en la travaillant ou, mieux, en la réinventant, de reconquérir. Les romans de Nabe et de Dantec sont monstrueux parce qu’ils traitent de l’unique question absolument méprisée par nos écrivains qui refusent de sonder le cœur secret de leur art, détalant devant le monstre comme Sollers devant le silence. Ces deux romans sont monstrueux justement parce qu’ils évoquent le Livre caché comme un motif dans le tapis qu’il faut à tout prix découvrir. Ils sont monstrueux parce qu’ils tentent, par leur écriture même (quel autre moyen ?), de sauver un langage que, faiblement et en bavant, le cadavre de la littérature française (qui ne bouge plus depuis longtemps) émet encore, comme un monsieur Valdemar increvable et bavard. Je dis bien et je répète que le sujet véritable de ces deux ouvrages est la perte du langage et non pas le motif du double (Nabe/Zannini mais aussi Kernal/Narkos), ce thème découlant au contraire d’une perte primordiale, qu’il importera ici d’analyser. C’est parce que Nabe comme Dantec ont compris que la littérature contemporaine avait sombré depuis longtemps dans l’insignifiance et que, contaminée par le pidgin décérébré des médias, elle était désormais plus souillée que la Putain décrite par l’Apocalypse, bref, c’est parce que tous deux ont ressenti la nécessité irrécusable de venir au secours de l’écriture qu’ils n’ont pu que platement constater l’évidence suivante : leur identité propre, en l’occurrence bien sale, était perdue, plus brisée que ne pourrait le souhaiter le plus enragé des plumitifs lacano-déconstructionniste amateur d’oulipisme derridien. Il faut donc délaisser la thématique du double au profit de celle du simulacre. Nous éviterons ainsi de tomber dans le piège facile d’une lecture psychanalytique et pourrons évoquer avec profit l’œuvre de Philip K. Dick comme référent évident de Villa Vortex. Parler de simulacre est également révélateur d’une cassure ontologique puisque dans Alain Zannini, le lecteur, tout comme l’auteur, sont dramatiquement confrontés à une opacité des signes. Le narrateur (qui n’est pas forcément l’auteur) du roman de Nabe fait ainsi l’expérience de la coupure fondamentale que Michel Foucault a analysée à propos des mots et des choses. Ne pouvant être lu ou plutôt déchiffré qu’à grand-peine, l’univers de signes énigmatiques (comme le fameux rébus) ou inversés (cf. AZ, 341) nous indique confusément que notre monde, certainement, est truqué (encore un mot éminemment dickien), qu’il n’est pas le vrai puisque, selon la fulgurante parole évangélique, nous voyons, depuis la Chute, en énigme et comme au travers d’un miroir. Ainsi comprenons-nous, le narrateur d’Alain Zannini ne cessant d’ailleurs de le répéter, que nous sommes les prisonniers d’un monde spéculaire, en fait la prison que constitue le livre, à condition de préciser qu’il s’agit, dans ce cas, du mauvais livre (comme on parle de mauvais rêve ou de mauvais lieu) : ici le classique polar mâtiné de cabale, là l’immense bauge puante du Journal intime. Dès lors en effet, il «faut se méfier des mots qui ressemblent à d’autres : souvent ils reviennent sur les lieux du crime de leurs doubles» (AZ, 53). Cet emprisonnement est la conséquence d’une réelle déchéance, c’est-à-dire, stricto sensu, d’une chute, qui se traduira par la nostalgie, sans cesse présente dans le roman de Nabe, d’une pureté perdue, par la radicalité désespérée avec laquelle le flic de Dantec s’acharnera à poursuivre sans jamais le capturer un énigmatique tueur en série. Non seulement le narrateur sait qu’il est le prisonnier d’un cachot qu’il a lui-même érigé de part en part, livre après livre ou plutôt, tome après tome du Journal intime, mais en outre il a vite fait de comprendre que c’est l’instrument même de son aliénation qui sera aussi (lui seul et pas un autre) celui de sa libération et, si l’on me permet un mot que ne récuseront certainement pas les deux auteurs, de leur rédemption. Ainsi Nabe se prend-il «à penser à ce qui arriverait si un livre, à force de faire trembler tout le monde, finissait par laisser tomber ses pages défraîchies et que dessous apparaissait un autre livre, plus ancien, plus lumineux, plus stylisé…» (AZ, 59). La situation décrite par Alain Zannini est donc complexe et ne peut se réduire en aucun cas à la banale thématique du double, qui bien vite nous enferme dans la redite stérile du reflet. En effet, le drame de Nabe est constitué par l’évidence même avec laquelle il a compris que la réalité qui était celle dans laquelle il se débattait, bien qu’illusoire, n’en était pas moins la seule, hic et nunc dans le présent inaltérable de l’écriture puisque, en effet, «la présence favorise l’invisibilité». Le double admet toujours l’existence des fantômes de l’arrière ou de l’autre monde, comme le montre par exemple les Élixirs du diable d’Hoffmann. Au contraire, le simulacre affirme que l’on ne peut s’échapper de cet univers-ci qui, bien que faux, reste néanmoins le seul vivable. Il est donc en partie inexact d’affirmer que le Journal intime n’est que le double maléfique du roman en cours. Il est d’abord un simulacre, c’est-à-dire une idole, le simulacre désignant originellement une statue païenne : qui pourrait dire que Nabe, avant de brûler son Journal intime, ne lui a pas voué un véritable culte ? Plus que cela encore, puisque ce même livre délétère influence le déroulement narratif comme s’il s’agissait, qu’on me permette cette fantaisie, d’une sorte de tsintsoum littéraire, comme s’il était un livre contracté dont la réduction (mais pas la disparition) a permis à l’autre livre, le bon, celui de la cure, d’éclore. De sorte que la présence invisible dont nous parlions est ambiguë. Certes, il s’agit bien, en creux et comme en absence, du Livre (texte premier qu’il s’agit de retrouver sous les couches de sédiments solidifiés, sous les strates de paroles inutiles et corrompues comme il s’agit de remplacer l’idole par l’icône) et non pas de la présence, illusoire et révulsante (au sens physique du terme, cf. AZ, 725) du Journal intime, perdu par Nabe et pourtant jamais aussi visible que dans ces pages chargées de l’abolir ou plutôt de traverser le masque grimaçant de l’idole. Savoir si Nabe est parvenu à retrouver ce Livre intime et premier, s’il est parvenu à étancher sa soif à la source de toute parole, s’il a pu maintenir face à l’idole la distance requise, s’il a réussi à ouvrir les sceaux protégeant le texte profane et intime pour le révéler et l’accomplir en une apocalypse bouffonne, Alain Zannini donc, autant de questions que nous laissons pour le moment en suspens.

On me fera aisément dire ce que je n’ai pas encore écrit : Alain Zannini de Marc-Édouard Nabe et Villa Vortex de Maurice G. Dantec sont deux livres monstrueux. Je n’insiste pas sur le caractère physique de cette monstruosité, l’épaisseur de ces deux ouvrages de plus de huit cent pages chacun ayant d’ailleurs fait couler beaucoup d’encre aux critiques à défaut de renflouer leur miteuse épave. Ces derniers s’extasieront donc à volonté sur la longueur des deux romans, sur les incessantes trouvailles verbales et narratives que déploie Nabe dans son écriture paillarde et rutilante, même s’ils reconnaîtront, la mine chagrine, que c’est avec une certaine lourdeur complaisante que l’auteur du fameux Journal intime mêle théologie et portrait au vitriol de ses conquêtes amoureuses (ou plutôt sexuelles, ce qui est strictement la même chose) et que celui de La sirène rouge n’en finit décidément pas de nous livrer ses réflexions sur des questions qui n’ont évidemment aucun rapport (nous dit-on) avec la littérature, remarquant au passage l’allure bancroche de la dernière partie du livre, selon eux parfaitement inutile. L’essentiel bien évidemment a été oublié ou plutôt n’a pas même été vu par les «relais du Rien». Essentiel qui, comme la lettre volée de Poe, est pourtant offert à tous les regards, essentiel qui est, révélons ce précieux secret : la monstruosité même de ces deux romans, monstruosité rattachée, par le foyer étymologique du mot encore faiblement rougeoyant, au domaine du regard, à la symbolique de la vision et du signe à déchiffrer. Le monstre montre mais la critique n’a rien vu, si ce n’est que, à son goût ou plutôt à son dégoût, ces deux romans sont bien trop longs. Je ne m’attarde guère sur l’indigence d’un pareil constat mais m’amuse à relever que, selon Pierre Boutang, le rôle de la critique n’est rien de moins que religieux. Poursuivons. Villa Vortex et Alain Zannini sont donc deux romans monstrueux. Il s’agit là d’un pléonasme paradoxal si l’on se souvient que José Bergamín écrivait du genre romanesque qu’il était un monstre et de sa vérité un Minotaure chargé de tuer puis de dévorer celui qui écrit. Ce monstre romanesque, qui ne craint pas d’apparaître aux yeux de tous (y compris donc des critiques…), nous indique donc ce qu’il est important, à vrai dire vital, de dire et d’écrire, bref, de montrer. Non pas, satire ô combien réjouissante avec le livre de Nabe, d’être parvenu à effrayer le tout-Paris littéraire faussement prude mais bel et bien l’unique souci, affiché d’emblée par les deux auteurs, consistant à avouer que leur sujet d’écriture (et leur quête, et leur précieux vase d’Arimathie, et le monstre qu’il s’agira de pourchasser ) concerne l’écriture elle-même, la déchéance d’une langue qu’il s’agit, en la travaillant ou, mieux, en la réinventant, de reconquérir. Les romans de Nabe et de Dantec sont monstrueux parce qu’ils traitent de l’unique question absolument méprisée par nos écrivains qui refusent de sonder le cœur secret de leur art, détalant devant le monstre comme Sollers devant le silence. Ces deux romans sont monstrueux justement parce qu’ils évoquent le Livre caché comme un motif dans le tapis qu’il faut à tout prix découvrir. Ils sont monstrueux parce qu’ils tentent, par leur écriture même (quel autre moyen ?), de sauver un langage que, faiblement et en bavant, le cadavre de la littérature française (qui ne bouge plus depuis longtemps) émet encore, comme un monsieur Valdemar increvable et bavard. Je dis bien et je répète que le sujet véritable de ces deux ouvrages est la perte du langage et non pas le motif du double (Nabe/Zannini mais aussi Kernal/Narkos), ce thème découlant au contraire d’une perte primordiale, qu’il importera ici d’analyser. C’est parce que Nabe comme Dantec ont compris que la littérature contemporaine avait sombré depuis longtemps dans l’insignifiance et que, contaminée par le pidgin décérébré des médias, elle était désormais plus souillée que la Putain décrite par l’Apocalypse, bref, c’est parce que tous deux ont ressenti la nécessité irrécusable de venir au secours de l’écriture qu’ils n’ont pu que platement constater l’évidence suivante : leur identité propre, en l’occurrence bien sale, était perdue, plus brisée que ne pourrait le souhaiter le plus enragé des plumitifs lacano-déconstructionniste amateur d’oulipisme derridien. Il faut donc délaisser la thématique du double au profit de celle du simulacre. Nous éviterons ainsi de tomber dans le piège facile d’une lecture psychanalytique et pourrons évoquer avec profit l’œuvre de Philip K. Dick comme référent évident de Villa Vortex. Parler de simulacre est également révélateur d’une cassure ontologique puisque dans Alain Zannini, le lecteur, tout comme l’auteur, sont dramatiquement confrontés à une opacité des signes. Le narrateur (qui n’est pas forcément l’auteur) du roman de Nabe fait ainsi l’expérience de la coupure fondamentale que Michel Foucault a analysée à propos des mots et des choses. Ne pouvant être lu ou plutôt déchiffré qu’à grand-peine, l’univers de signes énigmatiques (comme le fameux rébus) ou inversés (cf. AZ, 341) nous indique confusément que notre monde, certainement, est truqué (encore un mot éminemment dickien), qu’il n’est pas le vrai puisque, selon la fulgurante parole évangélique, nous voyons, depuis la Chute, en énigme et comme au travers d’un miroir. Ainsi comprenons-nous, le narrateur d’Alain Zannini ne cessant d’ailleurs de le répéter, que nous sommes les prisonniers d’un monde spéculaire, en fait la prison que constitue le livre, à condition de préciser qu’il s’agit, dans ce cas, du mauvais livre (comme on parle de mauvais rêve ou de mauvais lieu) : ici le classique polar mâtiné de cabale, là l’immense bauge puante du Journal intime. Dès lors en effet, il «faut se méfier des mots qui ressemblent à d’autres : souvent ils reviennent sur les lieux du crime de leurs doubles» (AZ, 53). Cet emprisonnement est la conséquence d’une réelle déchéance, c’est-à-dire, stricto sensu, d’une chute, qui se traduira par la nostalgie, sans cesse présente dans le roman de Nabe, d’une pureté perdue, par la radicalité désespérée avec laquelle le flic de Dantec s’acharnera à poursuivre sans jamais le capturer un énigmatique tueur en série. Non seulement le narrateur sait qu’il est le prisonnier d’un cachot qu’il a lui-même érigé de part en part, livre après livre ou plutôt, tome après tome du Journal intime, mais en outre il a vite fait de comprendre que c’est l’instrument même de son aliénation qui sera aussi (lui seul et pas un autre) celui de sa libération et, si l’on me permet un mot que ne récuseront certainement pas les deux auteurs, de leur rédemption. Ainsi Nabe se prend-il «à penser à ce qui arriverait si un livre, à force de faire trembler tout le monde, finissait par laisser tomber ses pages défraîchies et que dessous apparaissait un autre livre, plus ancien, plus lumineux, plus stylisé…» (AZ, 59). La situation décrite par Alain Zannini est donc complexe et ne peut se réduire en aucun cas à la banale thématique du double, qui bien vite nous enferme dans la redite stérile du reflet. En effet, le drame de Nabe est constitué par l’évidence même avec laquelle il a compris que la réalité qui était celle dans laquelle il se débattait, bien qu’illusoire, n’en était pas moins la seule, hic et nunc dans le présent inaltérable de l’écriture puisque, en effet, «la présence favorise l’invisibilité». Le double admet toujours l’existence des fantômes de l’arrière ou de l’autre monde, comme le montre par exemple les Élixirs du diable d’Hoffmann. Au contraire, le simulacre affirme que l’on ne peut s’échapper de cet univers-ci qui, bien que faux, reste néanmoins le seul vivable. Il est donc en partie inexact d’affirmer que le Journal intime n’est que le double maléfique du roman en cours. Il est d’abord un simulacre, c’est-à-dire une idole, le simulacre désignant originellement une statue païenne : qui pourrait dire que Nabe, avant de brûler son Journal intime, ne lui a pas voué un véritable culte ? Plus que cela encore, puisque ce même livre délétère influence le déroulement narratif comme s’il s’agissait, qu’on me permette cette fantaisie, d’une sorte de tsintsoum littéraire, comme s’il était un livre contracté dont la réduction (mais pas la disparition) a permis à l’autre livre, le bon, celui de la cure, d’éclore. De sorte que la présence invisible dont nous parlions est ambiguë. Certes, il s’agit bien, en creux et comme en absence, du Livre (texte premier qu’il s’agit de retrouver sous les couches de sédiments solidifiés, sous les strates de paroles inutiles et corrompues comme il s’agit de remplacer l’idole par l’icône) et non pas de la présence, illusoire et révulsante (au sens physique du terme, cf. AZ, 725) du Journal intime, perdu par Nabe et pourtant jamais aussi visible que dans ces pages chargées de l’abolir ou plutôt de traverser le masque grimaçant de l’idole. Savoir si Nabe est parvenu à retrouver ce Livre intime et premier, s’il est parvenu à étancher sa soif à la source de toute parole, s’il a pu maintenir face à l’idole la distance requise, s’il a réussi à ouvrir les sceaux protégeant le texte profane et intime pour le révéler et l’accomplir en une apocalypse bouffonne, Alain Zannini donc, autant de questions que nous laissons pour le moment en suspens.

29/01/2009 | Lien permanent

La Société ouverte et ses nouveaux ennemis d’Alain Laurent, par Roman Bernard

À propos d'Alain Laurent, La société ouverte et ses nouveaux ennemis (Les Belles Lettres, 2008).

À propos d'Alain Laurent, La société ouverte et ses nouveaux ennemis (Les Belles Lettres, 2008).10/01/2010 | Lien permanent | Commentaires (30)

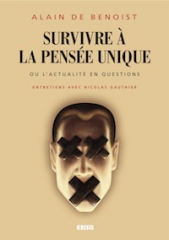

Les entretiens philosophiques d'Alain de Benoist, par Francis Moury

À propos de : Alain de Benoist, Survivre à la pensée unique ou l'actualité en questions – Entretiens avec Nicolas Gauthier (Éditions Krisis, 2015).

À propos de : Alain de Benoist, Survivre à la pensée unique ou l'actualité en questions – Entretiens avec Nicolas Gauthier (Éditions Krisis, 2015).Acheter Survivre à la pensée unique sur Amazon.

«Les livres, comme les conversations, nous donnent rarement des idées précises. Rien n'est si commun que de lire et de converser inutilement. Il faut répéter ici ce que Locke a tant recommandé : définissez les termes. (...) On ne tarit point sur cet abus des mots. En histoire, en morale, en jurisprudence, en médecine, mais surtout en théologie, gardez-vous des équivoques.»

Voltaire, Dictionnaire philosophique, article Abus de mots.

«L'homme aspire à se rattacher aux autres par des liens qui ne soient pas exclusivement fonctionnels.»

Gaston Berger, Phénoménologie du temps et prospective (P.U.F., 1964), p. 268.

Il faut bien lire le titre de ce livre d'entretiens avec Alain de Benoist, car il oppose dialectiquement, à partir de l'actualité la plus immédiate et la plus brûlante, l'unité préjugée d'une «pensée unique» à la pluralité réelle de l'histoire générale, de l'histoire politique, de l'histoire économique, de l'histoire sociale, de l'histoire des idées et de l'histoire des religions. Pluralité effective à laquelle sont consacrés les presque cent quarante entretiens qui s'y trouvent rassemblés et qui proviennent de trois sources matérielles :

Il faut bien lire le titre de ce livre d'entretiens avec Alain de Benoist, car il oppose dialectiquement, à partir de l'actualité la plus immédiate et la plus brûlante, l'unité préjugée d'une «pensée unique» à la pluralité réelle de l'histoire générale, de l'histoire politique, de l'histoire économique, de l'histoire sociale, de l'histoire des idées et de l'histoire des religions. Pluralité effective à laquelle sont consacrés les presque cent quarante entretiens qui s'y trouvent rassemblés et qui proviennent de trois sources matérielles : – un entretien daté 2004 paru dans l'Aviso sur l'histoire intellectuelle de la Nouvelle droite fondée en 1968 en guise d'introduction,

– une série d'entretiens publiés de 2009 à 2011 dans Flash sur des sujets aussi sérieux que la communication politique ou aussi baudelairiens que l'amour des chats,

– enfin une troisième série d'entretiens, la plus ample, publiée dans Boulevard Voltaire de février 2013 à septembre 2015, traitant aussi bien de la modernité tributaire de la religion, de la normalisation du parti communiste, du catholicisme du pape François, de l'islam et de l'islamisme fondamentaliste, des concepts de nationalisme et de populisme, de la guerre et de la paix, de la politique étrangère de la France et de l'Europe, du capitalisme et du socialisme, de la vie quotidienne dans le monde moderne et post-moderne, de la théologie politique et d'une foule d'autres sujets.