« Apocalypses biologiques, 3 : The Crazies de George A. Romero, par Francis Moury | Page d'accueil | Apocalypses biologiques, 4 : Le Pont de Cassandra, par Francis Moury »

13/05/2020

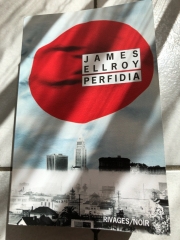

L’Amérique en guerre (14) : Perfidia de James Ellroy, par Gregory Mion

Crédits photographiques : Joel Mott.

L'Amérique en guerre.

L'Amérique en guerre. «Cette putain de ville doit être punie. Faut que quelqu’un vienne parce que ça ne peut plus durer.»

«Cette putain de ville doit être punie. Faut que quelqu’un vienne parce que ça ne peut plus durer.»Ernesto Sábato, Héros et tombes.

«La haine est l’amour qui a sombré.»

Søren Kierkegaard, Ou bien… ou bien.

Depuis la publication du Dahlia noir en 1987, James Ellroy continue d’explorer un empan de l’Histoire américaine qui commence en 1941 avec l’attaque de Pearl Harbor et qui se termine en 1972 avec le décès de J. Edgar Hoover, l’emblématique patron du FBI. À la manière d’un Alexandre Dumas américain, et peut-être même avec davantage de génie narratif, James Ellroy brasse les événements de son pays en nouant le destin des personnages réels avec celui des personnages de fiction. Il n’hésite pas à forcer le trait de certaines personnalités, insistant par exemple sur les perversions de J. Edgar Hoover, présenté comme un impertinent fouille-merde uraniste qui balance entre la passion du commérage et l’aménagement du territoire criminel (1). L’effet comique de ce procédé caricatural ne se dément jamais, surtout lorsque James Ellroy s’intéresse au monde du cinéma hollywoodien, infesté de créatures dévergondées où les fellations indifférentes, les sodomies cupides et les actes zoophiles épousent volontiers l’univers abominablement décadent de la politique nationale. On l’aura compris : Ellroy veut se livrer à une réécriture spectaculaire d’un segment de l’Histoire américaine en rappelant que la première puissance mondiale est aussi et surtout la première puissance de corruption et de dépravation. Et bien que l’action de ses romans se déploie dans les rues de quelques Sodome et Gomorrhe, entre les casinos de Las Vegas où Howard Hughes atteint les sommets de la folie et les trottoirs de Dallas où frémit l’assassinat du président Kennedy, sans oublier les passages secrets de la mystification de la guerre du Viêt Nam ou les coulisses de la géopolitique hors-la-loi des Caraïbes, il se dresse au milieu de cet écosystème hérétique une Babylone qui contient tous les avatars du crime et qui figure la nouvelle entrée dantesque des Enfers : Los Angeles. Il ne fait d’ailleurs aucun doute que James Ellroy est à Los Angeles ce que Don DeLillo est à la ville de New York. Les deux écrivains, en l’occurrence, nous proposent une sorte de coast-to-coast littéraire des États-Unis, une façon d’embrasser la manifestation romanesque des péchés capitaux, une façon de saisir obliquement l’irréversible chute de l’humanité au sein d’un pays qui prétend incarner un seuil de moralité exemplaire. Or James Ellroy et Don DeLillo, dans le sillage des William Faulkner, des Robert Penn Warren et des Norman Mailer, ne font que confirmer la tendance américaine à produire le Mal, à s’en nourrir aussi, comme si l’Amérique du Nord en était la source contemporaine, le primum movens, peut-être depuis le déchirement interne de la guerre de Sécession qui n’en finit pas de tracasser un peuple hanté par le spectre de la division. Mais de là à dire que les horreurs politico-policières de Los Angeles racontées par Ellroy ne seraient que les preuves de l’existence du diable – le prince de la Division – en vigueur depuis le XIXe siècle, c’est un pas que nous ne franchirons pas même s’il est métaphysiquement tentant. On se contentera de suggérer que la guerre de Sécession a engendré aux États-Unis les mêmes répercussions infernales que l’entrevue de Montoire en France.

Chez Ellroy, en outre, la véracité historique s’estompe au profit de la vraisemblance jubilatoire propre à l’excentricité littéraire. L’écrivain californien n’a pas du tout l’intention de remplacer les manuels scolaires. Si les dates et les lieux sont respectés, si les noms qui ont fait l’Histoire concordent avec les réputations dramatisées par Ellroy, l’ensemble est adroitement mêlé au sous-sol inaccessible de la réalité, précisément là où l’historien n’a pu se rendre, «quelque part dans l’inachevé» comme dirait Rilke, dans le chaos informe auquel le romancier est libre de donner la morphologie qui lui convient. Ce parti pris n’a cessé d’amplifier depuis que James Ellroy s’est emparé des années 40, 50 et 60 pour les imbiber d’une encre féroce et clairvoyante. Ainsi le roman Perfidia (2) veut exploiter les conséquences de l’attaque de Pearl Harbor parmi le folklore cabalistique d’une Los Angeles où l’on vient «pour baiser des vedettes de cinéma et semer la pagaille» (p. 453). De la sorte Pearl Harbor fonctionne à l’instar d’un casus belli qui va exciter plusieurs individus louches et moins louches. L’assaut japonais du 7 décembre 1941 dans l’archipel d’Hawaï resserre des liens ou fabrique des syncrétismes bizarres dans une ville «où tout le monde connaît quelqu’un d’important – et avant toute chose, important dans un domaine hors de la légalité» (p. 887). La guerre à l’échelle internationale sert à justifier la guerre à l’échelle locale. L’illégalité des pratiques se dissimule derrière la situation exceptionnelle du wartime et le camouflage offert par l’institution policière. Autrement dit, aussitôt annoncée, l’attaque de Pearl Harbor fait jaillir dans les esprits calculateurs des stratégies opportunistes. En tant qu’elle est rupture de la situation normale, la guerre redéfinit le champ des possibles. Ce qui était quasiment impossible hier devient possible aujourd’hui et un certain nombre de «profiteurs de guerre» (pp. 419 et 828) vont transcender la déconfiture de Pearl Harbor afin d’en retirer des gains inespérés. Au fond, ce qui apparaît de plus en plus nettement, c’est que Pearl Harbor, loin d’être une humiliation pour les États-Unis, a été l’occasion d’activer une multitude de leviers occultes en vue de renforcer les intérêts de la patrie. La thèse d’un complot maléfique affleure inexorablement et ne peut que séduire les intelligences paranoïaques.

De plus, par analogie avec une épidémie dévastatrice, la guerre dérègle les comportements et laisse penser que les derniers jours de l’humanité sont à nos portes. Les récits mémorables de la peste (ou de ce qui en tient lieu) ne sont pas différents de ce que James Ellroy décrit après que la base navale de Pearl Harbor a été surprise par les factions de l’empereur Hirohito (cf. pp. 136-142). Que ce soit Thucydide pour le Péloponnèse de l’Antiquité ou Boccace pour le cas de Florence au mitan du XIVe siècle, les deux hommes de lettres recensent la soudaineté de la débauche dès que la contagion est vérifiée. Dès l’instant où la maladie progressait avec ostentation, le mot d’ordre se résumait «à la poursuite du plaisir avec une audace [que l’on] cachait auparavant» (3) et en cela «n’importe qui avait donc licence d’agir au gré de son caprice» (4). Il en va rigoureusement de même pour la paradoxale Cité des Anges d’Ellroy : à la minute où la guerre frappe les États-Unis, l’onde de choc libère un excédent de pulsions animales et compromet les acquis fragiles de la civilisation. Alors que l’historien Bartolomé Bennassar reconnaissait que la peste avait été «un grand personnage» du passé (5), il faudrait affirmer, avec ce roman de James Ellroy, que la guerre est le reflet d’un grand personnage à part entière et qu’elle prend à la gorge la totalité de la ville, sans omettre sa banlieue tentaculaire et ses douteuses ramifications mexicaines.

Par conséquent cette guerre ne possède aucune vertu proche ou lointaine, c’est-à-dire qu’à l’inverse de ce que Saint Augustin préconisait dans La Cité de Dieu, la riposte américaine à l’offensive japonaise n’aura nullement vocation à rechercher une meilleure paix ou une justice plus aboutie. Ce que les Américains entrevoient plutôt au lendemain de Pearl Harbor, c’est une opportunité de fortifier des injustices sous couvert de défendre la justice universelle. Il s’agit de reformuler avantageusement un réseau de relations autochtones et internationales au prétexte de la légitime défense. Et pour nous convaincre de cela, James Ellroy s’appesantit sur le caractère diaboliquement localisé de son intrigue, sur la dimension typiquement municipale d’un conflit qui fait déjà rage en Europe. En d’autres termes, «la dépravation de L.A.» (p. 51) n’a rien à envier aux projets du Troisième Reich et à quelques-uns de ses furieux démons. À Los Angeles, avant que la guerre n’éclate, on avait déjà les monomanies fascistes alimentées de «préjugés racistes» (p. 235) et de délires eugénistes. Le bombardement de Pearl Harbor, en définitive, n’a servi qu’à révéler le dessous des cartes d’une société profondément malade. En quoi résonne le titre Perfidia, que James Ellroy emprunte à un morceau de Glenn Miller. La ritournelle de la félonie accompagne les bacchanales criminelles de Los Angeles d’un bout à l’autre de ce texte avec la douce ironie d’un air de jazz (cf. pp. 169, 170, 234, 439, 512, 627 et 748). Les sept signalements de Perfidia rythment cette symphonie de scélérats et rappellent ô combien la vie est cruellement légère même dans ses aspects les plus sordides.

La suite de cette étude se trouve dans L'Amérique en guerre, disponible sur le site de l'éditeur.

Imprimer

Imprimer