Rechercher : francis moury george romero

Meurtres sous contrôle de Larry Cohen, par Francis Moury

Mise en scène : Larry Cohen

Production : The Georgia Company (Larry Cohen)

Distribution originale : New World Pictures (Roger Corman)

Distribution vidéo numérique France : Aquarelle & Mad Movies

Scénario : Larry Cohen d’après son histoire originale

Directeur de la photographie : Paul Glikman (Panavision 1.85 couleurs)

Montage : Arthur Mandelberg, William J. Waters, Christopher Lebenzon, Mike Corey

Musique : Frank Cordell

Casting : Tony Lo Bianco (Peter Nicholas), Deborah Raffin (sa maîtresse), Sandy Dennis (son épouse), Sylvia Sidney (sa «mère»), Richard Lynch (le «démon» hermaphrodite), Sam Levene, Robert Drivas, Mike Kellin, etc.

Résumé du scénario

États-Unis, New York, 1975 : plusieurs personnes sans antécédents judiciaires commettent des meurtres d’inconnus voire de proches. Ils révèlent, parfois avant leur suicide, à l’inspecteur catholique Peter Nicholas que c’est Dieu qui leur a donné l’ordre de tuer. L’un d’eux se réclame même du récit d’Abraham et de son fils Isaac pour justifier son acte. Tandis que la presse ébruite l’affaire et que les meurtriers se multiplient, Nicholas identifie une créature androgyne peut-être à l’origine du mal. Cet hermaphrodite a déjà des disciples et pourrait être son demi-frère : ils furent tous deux procréés en 1951 par deux mères humaines victimes simultanées mais en deux lieux différents d’un démesuré viol cosmique ! Une lutte d’influence s’engage entre l’humanité inquiète de Nicholas et l’appétit démoniaque de pouvoir de son surnaturel alter-ego...

Critique

«[...] L’explication que va tenter Kierkegaard ne sera pas à proprement parler une explication, mais seulement une approximation. Il nous mènera tout au bord du fait du péché. L’angoisse est aussi proche que possible du péché; elle n’explique pourtant pas le saut qualitatif qui le constitue. [...] Bohlin le note très justement [...] : «Bien qu’à maintes reprises, il ait protesté contre le fait que l’on traite l’histoire du péché comme un mythe, c’est comme un mythe qu’il la traite évidemment lui-même en plusieurs endroits.»

Jean Wahl, Études kierkegaardiennes, § VII (éd. Fernand Aubier, coll. Philosophie de l’esprit dirigée par Louis Lavelle et René Le Senne, 1938), p. 219.

«[...] Le Dieu gnostique est générateur et non fabricateur comme celui du Timée et des néoplatoniciens. La génération ne part pas d’un premier couple, mais d’un Principe unique intelligible ou supérieur à l’intelligence dont les émanations successives descendent par paliers vers le multiple et le sensible. Au sommet de l’échelle est une puissance mâle ou femelle qui se dédouble en une syzygie, laquelle engendre à son tour.»

Marie Delcourt, Hermaphrodite – Mythes et rites de la Bisexualité dans l’Antiquité classique, §V (éd. P.U.F., coll. Mythes et religions, 1958), p. 118.

«[...] Je fus sorti de mon sommeil par d’étranges bruits en provenance des collines, comme de longs sanglots. Je me levai et me dirigeai vers la fenêtre est; je n’y vis rien; après quoi, rassemblant mon courage je me glissai hors de ma chambre, traversai le hall et frappai à la porte de mon père. Il ne répondit point et, pensant qu’il ne m’avait pas entendu, je me hasardai à ouvrir la porte et à pénétrer dans sa chambre; j’allai droit à son lit et fus très troublé de ne pas le trouver dedans et de ne découvrir aucun signe qu’il y avait été cette nuit [...].»

H.P. Lovecraft et A. Derleth, Le Rôdeur devant le seuil / The Lurker at the Threshold ([1945] traduction française par Claude Gilbert, éd. Christian Bourgois, coll. Dans l’épouvante, 1971), p. 29.

God Told Me To / The Demon [Meurtres sous contrôle] (États-Unis, 1975) est sans conteste le film le plus original et important de la filmographie de Larry Cohen qui, né en 1938, est un célèbre producteur, réalisateur et scénariste américain dans le domaine du fantastique et de la science-fiction, mais aussi du thriller et de la «blacksploitation», autant pour la télévision – où il produit et écrit en 1967 et 1968 les 43 épisodes de la très célèbre série SF The Invaders [Les Envahisseurs] avec Roy Thinnes en vedette – qu’au cinéma durant les années 1965-2000.

Meurtres sous contrôle – ce titre français fonctionnel est intelligent et résume aussi bien que son titre américain (traduit littéralement : Dieu me l’a ordonné tandis que The Demon est un titre alternatif secondaire) la passivité absolue des criminels soumis à une puissance sinon divine du moins surnaturelle – reçut d’abord le Prix spécial du jury au cinquième Festival du film fantastique et de science-fiction d’Avoriaz de 1977 avant d'être projeté tardivement à Paris le 11 juillet 1979. Une sortie en plein été n’était à l’époque nullement porteuse, et le film ne fut finalement revu que par les cinéphiles et critiques qui l’avaient déjà vu au Festival, et ne fut découvert que par ceux qui avaient lu leurs articles ou entendu leurs avis. Assez peu de monde au total en dépit de l’enthousiasme critique relatif que le film avait suscité. Suivit une assez longue période d’invisibilité cinématographique relayée par un purgatoire vidéo sous forme de VHS recadrée en général en format 1.33 au lieu du format 1.85 original. Il aura fallu presque 30 ans pour obtenir une vidéo numérique présentable du film en France, mais privée de tout commentaire historique ou critique.

De ce fait, Meurtres sous contrôle préserve encore aujourd’hui un certain mystère. D’autant plus qu’il est finalement difficile d’en parler d’une manière pertinente. Voire d’en parler le plus simplement puisque nous nous souvenons que Paul-Hervé Mathis, lorsqu’il avait rencontré Cohen à Paris au café, n’avait pas pu suffisamment ajuster le micro de son magnétophone pour permettre un enregistrement suffisant de l’entretien, étouffé par les voix et les bruits ambiants de voitures. Comme si la ville refusait d’écouter ou d’entendre les propos de ce cinéaste de la ville qu’est par définition Cohen : c’est à New York que se cache l’étrange entité hermaphrodite qui domine progressivement les esprits, au cœur d’une ville où l’identité se fond, se dissout, peut disparaître totalement. L’un des plans les plus ahurissants du film est celui de cet escalier de taudis bordé de murs aux teintes pourrissantes, filmé en contre-plongée et au grand angle, d’où une furie homicide jaillit pour tenter de poignarder Tony Lo Bianco. Et l’idée de la perte d’identité (la créature se nomme Philips mais sa mère était vierge), du changement d’identité (les meurtriers renient leur famille ou se suicident, les témoins ont vieilli et leur esprit s’est modifié, Nicholas lui-même n’est pas celui qu’il croit être), de la négation totale de l’idée même d’identité au sens humain (la créature révélée est difficilement visible, nimbée d’un halo de lumière jaune, hermaphrodite, et à demi-humaine, précise-t-elle volontairement à son frère «davantage» humain tandis que sa finale révélation «complète» coïncide aussi avec sa destruction totale) est une des idées centrales du film.

Autre marque du destin du film dans l’histoire du cinéma, très curieuse celle-là : sa musique devait être composée par Bernard Hermann qui avait déjà composé en 1974 celle du mémorable It’s Alive [Le Monstre est vivant] produit et réalisé par le même Cohen. Hermann mourut la nuit suivant la projection de travail organisée dans la soirée à son attention : Meurtres sous contrôle fut donc le dernier film qu’il visionna ! Frank Cordell signa la partition à sa place, d'ailleurs très hermannienne d’inspiration : l’angoisse cosmique du générique est inséparable de sa musique avec chœurs et lorsque quelques années plus tard, Philip Kaufman en reprendra son idée séminale visuelle pour le générique «cosmologique» de son remake (1978) de Invasion of the Body Snatchers (1956) de Don Siegel, la comparaison jouera en sa défaveur, en partie à cause d’une partition inférieure. Un film générant le silence et la mort par l’introduction d’un nouveau Dieu physiologique mais de nature supra-humaine, cosmique, un nouveau Dieu préférant le chaos à l’ordre humain, la folie meurtrière à la raison, voire un Nouveau Dieu dédoublé suivant les différentes mères humaines qu’il a fécondées en autant de nuances d’humanité ou d’inhumanité : l’effet de vertige de l’hypothèse est absolu. Tout le film de Cohen est ainsi une réflexion dialectique pointue sur les rapports de la raison et de la religion, sur le conflit entre surnature et nature au sein de la mentalité et de la civilisation modernes, sur le rapport entre mythe et récit, mythe et enquête : un film sur l’être et aussi un film sur le langage.

Le personnage le plus angoissant n’est, au fond, pas tant le héros (héros négatif en fin de compte puisqu’il finit fou, incapable de tenir à bout de bras le raisonnement qui lui a pourtant permis de casser en apparence la chaîne de reproduction des meurtres) que sa mère révélée, une vierge maudite et élue parmi une multitude, condamnée à la solitude, à l’absence d’amour, devenue une paria vivant en maison de retraite. L’ancienne vedette Sylvia Sidney interprète admirablement le personnage : on y croit tout le temps qu’on la voit. Les personnages féminins sont tous déséquilibrés au plus intime de leur chair par le fait que la procréation humaine est battue en brèche sous leurs yeux, remise en cause. Nicholas refuse ainsi d’avoir des enfants : Sandy Dennis qui joue son épouse en est devenue névrosée tandis que sa maîtresse jouée par la belle Deborah Raffin (dont c’est le plus beau rôle au cinéma) découvre une invraisemblable vérité que sa rationalité l’empêchait d’apercevoir clairement et que son amour ne peut contrer. L’angoisse profonde du film est générée par la rupture qu’elle introduit entre l’idée de maternité et celle de filiation : les fils sont déconnectés de leurs mères, les mères sont vouées à la stérilité ou à des naissances mystérieuses. Le père demeure dangereux, invisible : le cosmos lui-même l’abrite, dans une de ses galaxies, au travers duquel voyage peut-être sa semence capable de générer une nouvelle race menaçante. Plus de mère pour les fils, plus d’enfants pour les femmes, plus de raison ni de contexte précis au sacrifice d’Abraham que ce nouveau Dieu négatif refuse d’interrompre, avant que son demi-frère ne l’assassine pour sauver l’humanité ! Démentiel, et pourtant filmé, souvent caméra au poing, d’une manière absolument réaliste à l’exception de certains meurtres et des deux rencontres avec la créature : la forme décuple le fond par simplicité récurrente et son efficacité souveraine lorsqu’elle recourt aux prestiges des effets spéciaux, brefs mais excellents.

Jamais plus Cohen ne retrouvera une telle ampleur scénaristique, ni un montage d’une telle rigueur et le film demeure logiquement sans postérité, portant obstinément sa croix mise à nu : une croix dont le centre serait un nouvel utérus, en forme de bouche hurlante réduisant au silence tout cri humain, annihilant tout discours et même tout méta-discours. Sa puissance d’angoisse absolue apporte une qualité de dénuement rarement ressentie au cinéma et qui hante pour toujours les cauchemars de celui qui l’a visionné.

13/12/2008 | Lien permanent

La chambre des tortures de Roger Corman, par Francis Moury

26/10/2008 | Lien permanent

Les Envoûtés de John Schlesinger, par Francis Moury

CritiqueThe Believers [Envoûtés / Les Envoûtés] (États-Unis, 1987) de John Schlesinger, ici co-producteur et réalisateur, est son avant-dernier très bon film. Il bénéficie de tout le métier accumulé en vingt ans par ce grand cinéaste décédé en 2003 : sa mise en scène marie classicisme rigoureux et effets photographiques ou de montage les plus modernes. La jaquette du DVD de M.G.M. ajoute un article au titre français de sortie en salles : à ce titre français source de confusion, il vaut de toute manière mieux préférer le titre original qui met l’accent non pas tant sur l’aspect passif de la sorcellerie que sur son aspect actif, sur ceux qui «agissent» comme communauté criminelle cimentée par une croyance afin de modifier le monde en fonction d’un rite magique efficace par d’obscurs détours de soumission psychique et d’abandon.Le scénario très impressionnant inspiré du livre The Religion de Nicholas Conde ménage le suspens le plus fort, fonctionne comme une boucle parfaite, un engrenage terrifiant duquel les individus ressortent broyés ou métamorphosés. Le personnage emblématique du film n’est pas tant, de ce point de vue, celui endossé par Martin Sheen que celui joué par Helen Shaver. Dénonciation des sectes religieuses criminelles, vampirisation insidieuse ou ouverte de la modernité rationnelle américaine par une religion primitive venue d’Afrique et implantée dans sa communauté afro-latine, elle-même organisée comme un objet de pouvoir auquel les membres sont prêts à sacrifier leurs enfants pour assurer leur prospérité, fragilité de la conscience humaniste héritée de la civilisation gréco-latine : les thèmes sont vastes, amples, profonds. Ils sont exprimés sous la forme d’un alliage intéressant de film fantastique et de film policier dont le héros est un psychiatre policier : cette double particularité assure d’emblée au spectateur sa moins grande vulnérabilité mais elle est immédiatement battue en brèche, ce qui redouble l’effet d’angoisse, puis de franche terreur. Schlesinger a en outre dosé son casting d’une manière remarquable pour obtenir les effets dramatiques qu’il recherchait : deux stars (Sheen et Shaver), trois seconds rôles puissants (Robert Loggia, Richard Masur, Harris Yulin) et un terrifiant sorcier (Raul Davila ? Le personnage n’est pas nommé mais d’après l’ordre du générique de casting final, nous avons cru comprendre que c’était cet acteur-là) dont la première apparition, lors de son passage en douane, fait toujours froid dans le dos.L’interpénétration de la logique et de l’irrationnel – celle qui est au cœur de la relation entre surnaturel et nature dans la mentalité primitive telle que les grands sociologues et anthropologues l’ont étudiée au début du XXe siècle – est parfaitement illustrée : les apparences, le moindre détail sont ainsi passibles d’une double interprétation selon qu’on est croyant (believer) ou non. L’enfant, immature et passible de cette double mentalité jusqu’à un certain âge, en est le symbole comme la victime désignée et ambivalente. Interpénétration qui repose sur une réalité chiffrée dont le code terrible est synonyme d’une logique sacrificielle finale aberrante mais bien réelle.The Believers demeure un film absolument cohérent, dont la cohérence même renforce l’effet de panique totale. Un grand Schlesinger et un des films fantastiques majeurs des années 1980-1990 à placer quelque part entre Devil’s Bride [Les Vierges de Satan] (Angleterre, 1967) de Terence Fisher, Rosemary’s Baby (États-Unis, 1968) de Roman Polanski et L’Exorciste (États-Unis, 1973) de William Friedkin, inspiré d’ailleurs comme ces trois-là par une œuvre littéraire préalable à son écriture cinématographique.*Cette critique, parue en première version sur le site Écranlarge, avait été initialement rédigée dans le cadre d'un test global du DVD M.G.M. PAL zone 2, à sa sortie vidéo française en octobre 2004.

CritiqueThe Believers [Envoûtés / Les Envoûtés] (États-Unis, 1987) de John Schlesinger, ici co-producteur et réalisateur, est son avant-dernier très bon film. Il bénéficie de tout le métier accumulé en vingt ans par ce grand cinéaste décédé en 2003 : sa mise en scène marie classicisme rigoureux et effets photographiques ou de montage les plus modernes. La jaquette du DVD de M.G.M. ajoute un article au titre français de sortie en salles : à ce titre français source de confusion, il vaut de toute manière mieux préférer le titre original qui met l’accent non pas tant sur l’aspect passif de la sorcellerie que sur son aspect actif, sur ceux qui «agissent» comme communauté criminelle cimentée par une croyance afin de modifier le monde en fonction d’un rite magique efficace par d’obscurs détours de soumission psychique et d’abandon.Le scénario très impressionnant inspiré du livre The Religion de Nicholas Conde ménage le suspens le plus fort, fonctionne comme une boucle parfaite, un engrenage terrifiant duquel les individus ressortent broyés ou métamorphosés. Le personnage emblématique du film n’est pas tant, de ce point de vue, celui endossé par Martin Sheen que celui joué par Helen Shaver. Dénonciation des sectes religieuses criminelles, vampirisation insidieuse ou ouverte de la modernité rationnelle américaine par une religion primitive venue d’Afrique et implantée dans sa communauté afro-latine, elle-même organisée comme un objet de pouvoir auquel les membres sont prêts à sacrifier leurs enfants pour assurer leur prospérité, fragilité de la conscience humaniste héritée de la civilisation gréco-latine : les thèmes sont vastes, amples, profonds. Ils sont exprimés sous la forme d’un alliage intéressant de film fantastique et de film policier dont le héros est un psychiatre policier : cette double particularité assure d’emblée au spectateur sa moins grande vulnérabilité mais elle est immédiatement battue en brèche, ce qui redouble l’effet d’angoisse, puis de franche terreur. Schlesinger a en outre dosé son casting d’une manière remarquable pour obtenir les effets dramatiques qu’il recherchait : deux stars (Sheen et Shaver), trois seconds rôles puissants (Robert Loggia, Richard Masur, Harris Yulin) et un terrifiant sorcier (Raul Davila ? Le personnage n’est pas nommé mais d’après l’ordre du générique de casting final, nous avons cru comprendre que c’était cet acteur-là) dont la première apparition, lors de son passage en douane, fait toujours froid dans le dos.L’interpénétration de la logique et de l’irrationnel – celle qui est au cœur de la relation entre surnaturel et nature dans la mentalité primitive telle que les grands sociologues et anthropologues l’ont étudiée au début du XXe siècle – est parfaitement illustrée : les apparences, le moindre détail sont ainsi passibles d’une double interprétation selon qu’on est croyant (believer) ou non. L’enfant, immature et passible de cette double mentalité jusqu’à un certain âge, en est le symbole comme la victime désignée et ambivalente. Interpénétration qui repose sur une réalité chiffrée dont le code terrible est synonyme d’une logique sacrificielle finale aberrante mais bien réelle.The Believers demeure un film absolument cohérent, dont la cohérence même renforce l’effet de panique totale. Un grand Schlesinger et un des films fantastiques majeurs des années 1980-1990 à placer quelque part entre Devil’s Bride [Les Vierges de Satan] (Angleterre, 1967) de Terence Fisher, Rosemary’s Baby (États-Unis, 1968) de Roman Polanski et L’Exorciste (États-Unis, 1973) de William Friedkin, inspiré d’ailleurs comme ces trois-là par une œuvre littéraire préalable à son écriture cinématographique.*Cette critique, parue en première version sur le site Écranlarge, avait été initialement rédigée dans le cadre d'un test global du DVD M.G.M. PAL zone 2, à sa sortie vidéo française en octobre 2004.

01/10/2008 | Lien permanent

La Faille de Gregory Hoblit, par Francis Moury

15/08/2008 | Lien permanent

Michel Onfray ou la dignité des braguettes, par Francis Moury

Bonne lecture de ce texte réjouissant et, puisque la mode est aux citations, en voici une, trouvée chez Rabelais justement : «Toujours laisse aux couillons esmorche / Qui son hord cul de papier torche».

«[…] L’absolu sans les formes qu’il prend nécessairement dans l’histoire serait «la solitude sans vie», et l’histoire est ce avec quoi il faut nous réconcilier. La liberté est cette réconciliation même […]».

Jean Hyppolite, Introduction à la philosophie de l’histoire de Hegel, § V Le Monde moderne - État et Individu (Librairie Marcel Rivière et Cie, coll. Bibliothèque philosophique, 1948), p. 94.

«Choisir n’est pas exclure, ni préférer sacrifier».

Charles Maurras, cité par Henri Massis, Au long d’une vie, IV § Maurras ou l’antisystème (Plon préfacée par Thierry Maulnier, 1967), p. 167.

Un article de Michel Onfray a paru dans Le Monde diplomatique (n°607 d’octobre 2004, pp. 30-31), étrangement intitulé Des clercs médiatiques à l’Université populaire : Misères (et grandeur) de la philosophie. L’auteur est nommé «philosophe» dans une note de renvoi par l’éditeur qui nous annonce qu’il va d’ailleurs publier un Traité d’athéologie aux éditions Grasset en 2005.

Que cache ce titre ? Si on s’en tient à lui en résistant au désir bien naturel de lire ce dont il est le titre, il semble en partie inspiré par le dialogue des années 1845-1846, de nature philosophique autant que politique, entre Proudhon et Marx – dialogue sur lequel on doit absolument lire la magistrale thèse de doctorat es-lettres (dirigée par le grand Henri Gouhier) soutenue à la Sorbonne par l’ancien Recteur de l’Institut Catholique de Paris, Monseigneur Pierre Haubtmann (1912-1971), Pierre-Joseph Proudhon, sa vie et sa pensée (1809-1849), III, 2 La «philosophie de la misère» et la «misère de la philosophie» (édition posthume Beauchesne, 1982, pp. 617-781). Il peut aussi renvoyer à La trahison des clercs dénoncée en son temps par Julien Benda, dénonciation elle-même dénoncée par la suite, soit dit en passant, par Henri Massis à Uriage en 1940 dans son article Les conditions du redressement français (op. cit., p.151). Mais encore ?

Pour le savoir, il faut comme d’habitude lire la suite et la lire intégralement : ça vaut tout de même le détour et on a rarement lu ça alors qu’on croyait ne plus pouvoir être surpris ! La marque indélébile de sa perversion proprement morale (marque indélébile tout autant de la perversion insigne de l’intellect puisque tout est lié comme on le sait depuis… : ah ! On vous laisse faire l’effort personnel de vous ressouvenir ! Vous vous en souviendrez vite si vous êtes un honnête homme !) s’y révèle très vite. Elle est tapie au centre des 10 lourdes colonnes (pas les sept piliers de la sagesse, on vous prévient tout de même…) réparties sur deux pages (illustrées d’une caricature fantastique de Grandville datée de 1840 représentant des hommes à têtes d’animaux dans une «scène de café») qui le constituent, un peu cachée par d’obscurs feuillages épineux mais dite finalement explicitement, clairement, simplement, avec une naïveté qu’on pourrait juger roborative par l’absurde, si on était aussi optimiste que Nietzsche dans ses bons moments. Mais on serait plutôt en ce moment dans l’état d’esprit inverse : notre optimisme est alimenté par la reconnaissance de ce fait très simple lui aussi, celui de la pertinence et de la justesse jamais prise en défaut de la nécessité d’être absolument pessimiste. Donc impopulaire. Mais un point très consolant pointe déjà : cet article d’Onfray se lit très vite, rassurez-vous, en dépit d’une apparence contraire. Sa netteté, sa sûreté de démonstration nous rendent heureux mais pas pour les raisons qui pourraient faire plaisir à son auteur. Revenons-en donc à sa thèse si misérable, elle, et dans laquelle on trouvera tout sauf la gloire et la grandeur. Au fait, au fait !

Après une opposition rapide de deux modèles de philosophes résumant tout autant le cours supposé de son histoire, celui du sage antique aboli par le christianisme qui modifie définitivement l’activité philosophique en une activité non plus «vitale» mais «de cabinet», opposition qui serait historiquement définissable par les appellations de «lignage existentiel» et de «lignage de cabinet», et même incarnée par celle entre Épicure (qu’Onfray admire visiblement) et Heidegger (qu’Onfray déteste visiblement) ou un philosophe qui l’est «24/24H sur 24» et un qui l’est «aux heures de bureau», les choses se précisent davantage. On retombe sur la vieille idée du philosophe déchiré entre la solitude absolue et l’obédience au pouvoir en place, l’insertion dans la société et la politique. On a droit en guise d’illustration à des esquisses historiques typiques de la seconde catégorie : Platon et le tyran Denis, Jean Guitton et Philippe Pétain, Kojève et Salazar (ah bon ? Je croyais que c’était un agent double déchiré entre l’OTAN et le parti communiste ? Mais oui… vous vous souvenez, il y a quelques années, de cet article du Monde… non ? Bon, tant pis !), Jacques Attali et François Mitterrand (si ! Attali placé au même niveau que Platon et Guitton : incroyable mais vrai !) et quelques autres du même acabit. On a ensuite droit à la position d’un problème au sens bergsonien : l’intellectuel peut-il parler à la télévision sans se compromettre comme intellectuel ? Problème résolu parce qu’il est bien posé, semble-t-il : puisque la télévision est un nouveau moyen technique de parole, l’intellectuel doit en user, oui pourquoi pas, sans jamais oublier qu’elle est un lieu de pouvoir puisqu’un locuteur brut auquel on ne peut répondre, qu’on peut juste écouter. D’ailleurs cette bonne position est la seule partie du texte qui nous donne satisfaction : elle conclut sur une possible faute du spectateur paresseux, rétif à la parole philosophique télévisée par paresse. Paresse qui est explicitement assimilée par Onfray à une faute morale autant qu’intellectuelle. Il y a deux types de philosophes, il y a deux types de récepteurs à sa parole (télévisée ou non). Très bien, on a compris. Reste le problème de l’offre et de la demande. Quelle philosophie pour celui qui en demande, qui en a le désir ?

Tout ce qui précède était déjà inquiétant mais à partir de ce passage, le raisonnement devient «grave» au sens aristotélicien qui est aussi celui de l’actuelle utilisation argotique de ce terme comme qualificatif.

Car à cette «demande» d’une partie du «public» (c’est ainsi que ce nouveau problème est posé – d’une manière commerciale alors qu’il vomit comme de bien entendu les commerçants et leur système capitaliste inhumain – et là il est évident qu’il est très mal posé !) la philosophie universitaire corrompue ne peut – nous dit-on là – évidemment plus répondre et elle doit laisser la place à une philosophie contre-universitaire, marginale mais vivante, authentique, subversive, actuelle. Courant symbolisé, par exemple (Onfray en cite bien d’autres : son panthéon nous est révélé à cette occasion) par un Derrida parlant sur LCI ou par l’Université populaire de Caen fondée en 2002 par Onfray (si on a bien compris ?) qui enseigne tout sauf, bien sûr, l’historiographie classique de la philosophie, cette «tyrannie des idéalismes platoniciens, chrétiens et allemands». L’ontologie aristotélicienne ? «Sophisteries et rhétoriques absconses» nous dit Onfray qui précisait déjà – il faut ici citer hélas in extenso pour bien prendre la mesure du mal : «Laissons de côté l’Université, qui reproduit le système social, enseigne une historiographie fabriquée par elle et pour elle sur mesure – platonisme, idéalisme, christianisme, scolastique, thomisme, cartésianisme, kantisme, spiritualisme, hégélianisme, phénoménologie et autres occasions de ne pas trop toucher au monde comme il va…». Onfray préfère à ces courants ceux qui promeuvent une «pratique existentielle, joyeuse et politique de la philosophie» telle que les ont symbolisée à ses yeux ses maîtres en résistance et en déconstruction de «la fable chrétienne». Il s’agit de qui au fait ? Voici la réponse : «[…] l’archipel préchrétien vu du côté anti-platonicien, atomiste, matérialiste, cynique, cyrénaïque [sic], épicurien […] gnostiques, épicuriennes renaissantes et humanistes [sic], […] pensée baroque des libertins» [du Grand Siècle, est-il précisé], avant de continuer dans les années suivantes sur le principe chronologique. Le but ? Montrer l’existence occultée par l’institution d’une philosophie alternative, critique, radicale, hédoniste, praticable, utile et existentielle».

L’existentialisme est un humanisme ! Sartre ne pensait pas en 1945 qu’on le prendrait au mot à ce point-là, lui qui avait tout de même étudié assez sérieusement à l’Université même si, comme on sait, Simone avait eu l’agrégation plus facilement que lui : normal c’était un «castor», Simone ! Mais enfin un castor qui n’a tout de même jamais écrit La nausée ni L’imaginaire. Bref, l’Université populaire de Caen a un programme tout tracé : nier la tradition philosophique universitaire, nier l’histoire totale de la culture occidentale pour la soumettre à une infâme dichotomie opérée par un scalpel fabriqué en 2002 (mais dont le modèle déposé est nettement plus ancien) qui en coupe les morceaux les plus nobles au profit d’on ne sait quel restant qui ne s’est jamais défini que par opposition à ce positif préalable, dont l’existence philosophique passionnante (bien sûr que les Gnostiques sont passionnants, et Sade, et tous ceux qui travaillent dans les marges : c’est évident ! On le savait déjà et depuis longtemps aussi : depuis le début, pour vous dire ! Car le début est toujours marginal puisqu’il est toujours opposition !) n’est possible que parce qu’elle est pourtant justement déterminée par ces constructions majestueuses et parfois non moins aporétiques qu’elle a combattues. Vogue la galère ! Ben-Hur potentiels de Caen, enchaînez-vous quand vous voulez ! Vous vous retrouverez peut-être même gladiateur à Rome, vainqueur des jeux du cirque médiatique : qui sait ? «Borriquito como tu, yo sé mas que tu !» : proverbe populaire espagnol qu’on apprend aux enfants. Que sais-je ? Revoir un peu le génial Nazario [Nazarin] (Mexique, 1959) de Luis Buñuel d’après Perez Galdos pour souffler un peu : avoir de l’air ! Ou Halloween [La nuit des masques] (États-Unis, 1978) de John Carpenter, en sens inverse. Sade, mon prochain : oui. Pierre Klossowski a raison et son texte (1947 et sa conclusion refondue en 1961) est le plus beau et le plus profond jamais écrit sur Sade (avec celui de Deleuze dans sa Présentation de Sacher-Masoch, complémentaire d’ailleurs) mais Jésus-Christ aussi est mon prochain, et le démon aussi est mon prochain ! Onfray a raison lorsqu’il dit qu’il y a du philosophique ailleurs que dans la philosophie : dans le cinéma, dans la littérature. Mais il a tort de vouloir séparer ces bourgeons de leur plante nourricière, du tronc de l’arbre des Principes cartésiens. La racine, la sève, la plante, les feuilles et les fleurs : Goethe et Schelling et Hegel en ont parlé : la philosophie systématique allemande ne cesse d’en parler. La philosophie française ne cesse d’en parler, même si autrement. Onfray, lui, veut qu’on y aille avec un sécateur et qu’on coupe le résultat sans tenir compte de l’origine.

On préfère à cette université populaire, pour notre part, on vous le dit franchement, sinon le cercle absolu du Savoir hégélien (pourtant si beau parce que parfait et peut-être, d’ailleurs, strictement vrai !) qu’elle ne nous propose donc plus ni par sa forme ni par son contenu, encore le cours d’Astronomie Populaire d’Auguste Comte et le Discours qui le préfaçait. On préfère aussi, pendant qu’on y est, le Cours de philosophie positive de 1830-1842 et même le Système de Politique positive de 1851-1854 sans parler du reste, des écrits de jeunesse au testament ! Comte : l’Aristote des temps modernes, le Hegel français. La gloire française de la philosophie dont la statue fut ignoblement souillée pendant des années place de la Sorbonne alors qu’il incarne l’essence même de la Sorbonne comme sa finalité profonde : honorer l’homme en honorant ses grands hommes, honorer l’homme en honorant sa culture positive, ses religions historiques, l’histoire de sa culture, de sa philosophie, de son dialogue avec le sacré comme avec l’inhumain, avec le désir comme avec la nature. Le positivisme comme système glorifiant la totalité hiérarchisée de la culture humaine des origines à nos jours, glorifiée parce que hiérarchisée et jugée suivant des valeurs universelles, «catholiques» et «rationnelles». Onfray ne veut ni d’Aristote, ni de Hegel, ni de Comte ! Il les coupe avec son sécateur. Une université d’été pour les jardiniers du dimanche ? En plein soleil ? Alors que l’oiseau de Minerve prend son envol la nuit, c’est bien connu ! Seul dans la nuit, dans le noir, il parcourt le monde, y compris le Monde diplomatique. Mais il n’y trouve rien à manger : il revient affamé. Il est bon qu’il en soit ainsi.

La nourriture a un goût colombien en ce moment justement ! Elle est dispensée par la noble attitude d’un solitaire, d’un marginal, d’un auto-exclus de la plus haute lignée : celle du génial colombien, du penseur puissant de Bogota, la ville à flanc de montagne où il fait en général frais et humide toute l’année. Une ville dure et énergique où a vécu celui que je veux nommer, celui qui vient de nous être révélé récemment par notre cher Juan Asensio. Nicolás Gómez Dávila (1913-1994) pour tout dire – lui qui avait tout lu, qui avait lu les uns que sépare indûment Onfray de ces autres, eux qui ne doivent former qu’une seule communauté constituante par essence de la philosophie comme éthique non moins que comme savoir, comme attitude non moins que comme solitude, comme sagesse non moins que comme science et que comme système de la science – lui qui se considérait comme un modeste scholiaste des siècles de sagesse. Sagesse accumulée depuis Socrate qu’il définissait comme le premier réactionnaire authentique par son rejet du pragmatisme populiste – on ne parle pas ici du vitalisme ni de William James : on en est hélas bien loin car le contexte ne s’y prête même pas et Gómez Dávila ne nous en voudra pas d’outre-tombe s’il nous lit mais hélas, il sait que nous l’eussions fait avec plaisir dans d’autres circonstances : «Como no ?» – ce Socrate-là donc, ce maître spirituel qui permit à Platon de constituer le platonisme en système synthétique de toute l’histoire de la philosophie grecque depuis Parménide et Héraclite. Donc à Aristote de constituer le sien par la suite ! Donc à saint Augustin et à saint Thomas et à tous les autres de constituer le leur ! Jusqu’à nos jours, un fil rouge glorieux, solitaire, compréhensif, synthétique, dialectique parce que loin du peuple, parce que comprenant la situation du peuple, parce que méprisant la situation du peuple, parce qu’exhortant le peuple à sacrifier son appartenance au peuple pour l’élever au salut individuel, en l’amenant au seuil de la valeur, du sacré, de la mort, de l’opposition au réel, en l’amenant à la nature aporétique du réel ! Nicolás Gómez Dávila est dans la lignée d’Héraclite parce qu’il écrit fragmentairement, parce qu’il écrit volontairement fragmentairement, parce qu’il écrit son mépris du peuple et que du même coup il écrit son amour de l’homme comme homme lorsqu’il s’éloigne du peuple pour redevenir un homme : proche mais éloigné, simple mais sibyllin, amical mais hautain, charitable mais méprisant. Nicolás Gómez Dávila ou l’anti-Michel Onfray. Le véritable remède de La pharmacie de Platon que Derrida n’a pas trouvé parce que tout en lui s’opposait à ce qu’il le trouvât, ce Derrida cité naturellement par Onfray comme un grand philosophe ! Tout est naturel dans cette histoire médiatique : rien n’est surnaturel. C’est pour ça qu’il y a un problème et il n’y a pas besoin d’avoir lu Lévy-Bruhl pour le savoir ! Le pauvre Lucien Lévy-Bruhl, l’un des plus grands historiens de la philosophie qui ait jamais enseigné à la Sorbonne et pas seulement l’un de ses plus grands anthropologues et sociologues – même s’il l’est bien aussi ! –, s’il savait ce qui se passe aujourd’hui, il se retournerait dans sa tombe et peut-être est-ce exactement ce qu’il est en train de faire : qui sait ?

Onfray prétend couper le peuple des sources vives de la philosophie et ne lui donner comme nourriture spirituelle que les marges, les pierres, les berges hasardeuses à travers lesquelles l’eau passe malgré tout, toujours, car la source (oui; comme dans le film de Bergman homonyme : alimentée par la mort reçue ou donnée, et le sacrifice subi ou consenti destiné à régénérer le monde humain) est si puissante que rien ne l’empêchera de jaillir et de se répandre, chacun pourra toujours y boire. Il veut techniquement, pédagogiquement (une pédagogie de la partialité, de la coupure, de la mort même de la culture comme totalité signifiante : l’absolu contraire peut-être jamais conçu de l’idée pédagogique, même dans les utopies les plus aberrantes du passé qui en général niaient plus simplement la pédagogie pour lui substituer autre chose alors qu’ici on nous affirme qu’il s’agit en effet d’enseigner) tuer l’histoire de la philosophie, annihiler la mémoire de l’histoire de la philosophie pour lui redonner une nourriture qui soit non plus spirituelle mais matérielle, non plus matériale au sens schelerien mais matérielle au sens des pierres qui tombent, de la loi de la gravité et des chocs des corps. Il ne veut plus que l’élite du peuple se révèle par un effort de lecture mais au contraire que les lectures exigeant cet effort «contre-nature» ne lui soient plus enseignées. Il veut que le peuple ne lise que ce qui, selon lui, doit l’intéresser au sens le plus abject : celui du plaisir et de l’intérêt vital et politique immédiat, permettant la satisfaction de ses instincts et de ses

23/10/2004 | Lien permanent

Le Romantisme allemand de Douglas Sirk, par Francis Moury

04/01/2010 | Lien permanent

M le maudit de Fritz Lang, par Francis Moury

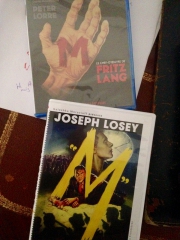

M [M le maudit, Allemagne, 1931] était le film préféré de Lang, ainsi qu'il le confiait au couple joué par Brigitte Bardot et Michel Piccoli en 1963 dans Le Mépris de Jean-Luc Godard où Lang interprète son propre rôle, en bon français dans le texte. M fut le seul film de sa première période allemande sur lequel il obtint de son producteur une liberté totale : choix du sujet, des acteurs (certains étant d'authentiques criminels que Lang avait rencontrés autour de la Berlin Alexanderplatz), des décors. Le titre initial (Les Assassins sont parmi nous) ne fut pas retenu à la demande de l'administration allemande et, sans doute, du parti nazi : la lettre M étant la première lettre du mot «meurtrier» et tenant un rôle essentiel dans le scénario, fut admise en remplacement. Le plan final (auquel Lang tenait tant car il lui semblait justifier, à lui seul, le film) des trois mères en pleurs, réclamant qu'on surveillât davantage les enfants allemands, manquait dans certaines copies exploitées : le Blu-ray édité par Films sans frontières, a été «mastérisé» à partir d'une copie intégrale dans laquelle ce plan final est bien visible.

M [M le maudit, Allemagne, 1931] était le film préféré de Lang, ainsi qu'il le confiait au couple joué par Brigitte Bardot et Michel Piccoli en 1963 dans Le Mépris de Jean-Luc Godard où Lang interprète son propre rôle, en bon français dans le texte. M fut le seul film de sa première période allemande sur lequel il obtint de son producteur une liberté totale : choix du sujet, des acteurs (certains étant d'authentiques criminels que Lang avait rencontrés autour de la Berlin Alexanderplatz), des décors. Le titre initial (Les Assassins sont parmi nous) ne fut pas retenu à la demande de l'administration allemande et, sans doute, du parti nazi : la lettre M étant la première lettre du mot «meurtrier» et tenant un rôle essentiel dans le scénario, fut admise en remplacement. Le plan final (auquel Lang tenait tant car il lui semblait justifier, à lui seul, le film) des trois mères en pleurs, réclamant qu'on surveillât davantage les enfants allemands, manquait dans certaines copies exploitées : le Blu-ray édité par Films sans frontières, a été «mastérisé» à partir d'une copie intégrale dans laquelle ce plan final est bien visible.C'est assurément un des films de Lang relevant le plus du cinéma fantastique par son thème (la criminalité psychopathologique) comme par son traitement expressionniste (à cause de certains effets photographiques mis au point par le directeur de la photo Fritz Arno Wagner et de l'interprétation de certains acteurs, notamment Peter Lorre (1)) au suspense parfois insoutenable bien qu'il soit enchâssé dans un réalisme documentaire strict (le film est inspiré par l'affaire réelle de Peter Ku[e]rten, le «Vampire de Düsseldorf»), alternant avec quelques pointes de comédie noire ou cynique permettant à peine de soulager l'atmosphère.

Lang, questionné par William Friedkin en 1975 (2) sur le thème de M, a voulu une fois de plus lever toute équivoque : le criminel de M est le pire criminel possible et la peine de mort est justifiée à son encontre. On n'entend, certes, pas la sentence rendue contre lui par les juges mais elle ne fait guère de doute dans l'esprit du spectateur de 1931, moins naïf que celui d'aujourd'hui. Cependant, et Lang insiste également sur ce point dans son entretien avec Friedkin, le sujet de M n'est pas un sujet policier mais un sujet métaphysique, à savoir le problème du mal comme tel au sein de la société comme dans le cœur de l'individu. Lang précise qu'il avait demandé à sa scénariste Théa von Harbou d'imaginer le pire criminel possible : un tueur d'enfants. Et un criminel dont les actes seraient d'autant plus atroces dans l'esprit des spectateurs, que Lang s'interdisait strictement de les montrer à l'écran, laissant le soin à ceux-ci de prolonger les terrifiantes ellipses de sa mise en scène.

Dès lors que la pègre décide de se substituer à la police, durant une séquence au montage virtuose alternant images et dialogues de deux réunions simultanées tenues par la police et la pègre au même sujet (comment arrêter (version police) ou comment tuer (version pègre) au plus vite possible le fou assassin?), la dualité morale se retrouve portée au niveau social, non plus seulement individuel. L'image de la main, symbole du film dès son affiche originale, est utilisée de plusieurs manières qui lui confèrent à chaque fois, avec un nouveau propriétaire, une nouvelle signification. La main gantée du chef de la pègre qui s'abat sur la carte de la ville, la main à la craie blanche qui frappe le criminel au dos afin de le marquer, la main anonyme et blanche du policier qui arrête «M» in extremis alors qu'on allait le lyncher : ce lourd symbolisme visuel est directement hérité du cinéma muet. Mains agentes ou patientes, criminelles ou légales : la mise en scène les rend équivalentes en signification d'une manière ironique très pessimiste.

Cette équivalence latente génère une angoisse que le symbolisme expressionniste est chargé de porter à son paroxysme : le «bourgeois démoniaque» incriminant son alter-ego au cours d'un dîner paranoïaque; l'image du ballon (parfois à forme humaine) symbolisant l'enfant mais aussi la fugacité et la fragilité de la vie humaine; l'ombre menaçante du tueur recouvrant l'enfant jouant près de la colonne affichant l'annonce de la police; l'aveugle ayant le premier la claire vision de la vérité : autant d'éléments hérités eux aussi directement du cinéma expressionniste allemand muet, et parfaitement intégrés dans ce film sonore. Le thème de l'aveugle clairvoyant renvoie, par-delà les siècles, à la tragédie grecque classique. La tension est renforcée par une construction scénaristique assez rare : l'action du premier tiers de M est répartie sur une période indéfinie pouvant se chiffrer en semaines voire en mois, donnant d'abord à M l'aspect d'un documentaire policier réaliste très ample, décrivant minutieusement les différents moments de l'enquête et les différentes strates de la société. Vers la 56e minute environ, à partir du moment où l'aveugle reconnaît l'air classique sifflé par le fou, l'action s'accélère et son unité devient totale durant les presque 54 minutes qui suivent, pratiquement en temps réel. Seuls les deux derniers plans (le plan des juges puis celui des mères) retrouvent une temporalité plus lâche et imprécise, presque analogue à celle du chœur dans la tragédie grecque.

Cette équivalence latente génère une angoisse que le symbolisme expressionniste est chargé de porter à son paroxysme : le «bourgeois démoniaque» incriminant son alter-ego au cours d'un dîner paranoïaque; l'image du ballon (parfois à forme humaine) symbolisant l'enfant mais aussi la fugacité et la fragilité de la vie humaine; l'ombre menaçante du tueur recouvrant l'enfant jouant près de la colonne affichant l'annonce de la police; l'aveugle ayant le premier la claire vision de la vérité : autant d'éléments hérités eux aussi directement du cinéma expressionniste allemand muet, et parfaitement intégrés dans ce film sonore. Le thème de l'aveugle clairvoyant renvoie, par-delà les siècles, à la tragédie grecque classique. La tension est renforcée par une construction scénaristique assez rare : l'action du premier tiers de M est répartie sur une période indéfinie pouvant se chiffrer en semaines voire en mois, donnant d'abord à M l'aspect d'un documentaire policier réaliste très ample, décrivant minutieusement les différents moments de l'enquête et les différentes strates de la société. Vers la 56e minute environ, à partir du moment où l'aveugle reconnaît l'air classique sifflé par le fou, l'action s'accélère et son unité devient totale durant les presque 54 minutes qui suivent, pratiquement en temps réel. Seuls les deux derniers plans (le plan des juges puis celui des mères) retrouvent une temporalité plus lâche et imprécise, presque analogue à celle du chœur dans la tragédie grecque.Sur le plan métaphysique, c'est le génial acteur Peter Lorre qui porte le film. La dualité humanité / bestialité est incarnée dès qu'on entend sa voix sirupeuse et douce tandis que son ombre noire se projette sur l'affiche qui dénonce ses méfaits. Lang s'avère, d'emblée, un virtuose du montage images et sons, montage dont la technique était d'introduction très récente. Dualité confirmée lorsqu'il s'observe peu de temps après en grimaçant, face à son miroir : ce plan est une des plus célèbres photos d'exploitation originale allemande du film. Elle l'est par la mélodie classique qu'il sifflote : son interruption ou sa reprise marque la terrifiante emprise de sa pulsion meurtrière, à laquelle il voudrait échapper mais qui le possède d'une manière quasiment démoniaque. Le sommet du film est le discours du monstre s'auto-analysant face à ses juges-bourreaux criminels «de droit commun» : il avoue, le corps et le visage déformés par l'horreur mise à jour par son propre discours, la vérité du mal qui le possède, qui le met en marge de l'humanité, tandis que sa peur d'être assassiné augmente encore l'effet produit sur le public. Durant cette séquence, Lang utilise la technique du plan de coupe : certains criminels du «jury» hochent la tête, reconnaissant la vérité de la confession du tueur, la réelle force des pulsions contre lesquelles eux-mêmes n'ont pas su lutter en leur propre temps.

L'universalité du mal est plastiquement renforcée par le montage : les hommes sont les enfants de Caïn, selon l'expression qu'emploiera plus tard, en 1948, un des protagonistes de son Secret derrière la porte, consacré également au thème de la criminalité psychopathologique, comme y sera aussi consacré son While the City Sleeps [La Cinquième victime] en 1956 au sujet duquel je renvoie à mon article paru ici-même : https://www.juanasensio.com/archive/2013/04/20/l-ultime-diptyque-americain-de-fritz-lang-francis-moury.html

Dans l'histoire du cinéma, M de Lang a connu une assez riche postérité, parmi laquelle il faut au moins signaler trois œuvres : d'abord le «remake» de Joseph Losey tourné à Los Angeles en 1951, ensuite Le Vampire de Düsseldorf (France-Italie-Espagne, 1965) de et avec Robert Hossein qui serre la réalité historique de plus près mais lui confère une esthétique alliant réalisme et fantastique (Hossein dont c'est le meilleur film comme cinéaste et comme acteur, admirait autant le film de Lang que le remake de Losey), enfin le Fear City [New York 2H du matin] (États-Unis, 1983) d'Abel Ferrara qui reprend la structure du film de Lang et au sujet duquel je renvoie à mon article sur Stalker il y a déjà plus de dix ans : https://www.juanasensio.com/archive/2004/04/30/fear-city-les-tenebres-d-abel-ferrara-francis-moury.html

Dans l'histoire du cinéma, M de Lang a connu une assez riche postérité, parmi laquelle il faut au moins signaler trois œuvres : d'abord le «remake» de Joseph Losey tourné à Los Angeles en 1951, ensuite Le Vampire de Düsseldorf (France-Italie-Espagne, 1965) de et avec Robert Hossein qui serre la réalité historique de plus près mais lui confère une esthétique alliant réalisme et fantastique (Hossein dont c'est le meilleur film comme cinéaste et comme acteur, admirait autant le film de Lang que le remake de Losey), enfin le Fear City [New York 2H du matin] (États-Unis, 1983) d'Abel Ferrara qui reprend la structure du film de Lang et au sujet duquel je renvoie à mon article sur Stalker il y a déjà plus de dix ans : https://www.juanasensio.com/archive/2004/04/30/fear-city-les-tenebres-d-abel-ferrara-francis-moury.htmlNote additionnelle sur le M (1951) de Joseph Losey

Tourné à Hollywood vingt ans plus tard (également réédité par Films sans frontières, mais en DVD uniquement) et sur lequel Robert Aldrich était assistant-réalisateur, on peut noter que ni Losey ni Lang ne souhaitaient que ce «remake» vînt au jour : Losey, en pleine période de «Liste noire», honora au mieux la commande alimentaire du producteur Seymour Nebenzal qui pensait que le seul moyen de faire passer le cap de la censure au film était de le présenter comme un remake explicite d'un film classique allemand. Cela ne suffit d'ailleurs pas pour l'empêcher d'être censuré dans plusieurs États américains, peut-être en raison du fétichisme du criminel, visuellement davantage accentué que chez Lang. Le générique américain ne créditait ni Lang ni Théa von Harbou pourtant auteurs de l'histoire originale. L'action était transposée du Berlin de 1931 à Los Angeles et à San Francisco en 1951 (extérieurs naturels américains dotés d'une belle présence plastique) mais certains emprunts directs au film allemand sont visibles, assumés par Losey qui n'en faisait pas mystère : l'escalier en colimaçon où une mère appelle son enfant, pressentant sa mort, par exemple. Losey a précisé, dans un entretien accordé à Michel Ciment, que son point de vue sur le meurtrier était différent de celui de Lang : selon Losey, ce n'était pas un monstre mais un malade que la société avait l'obligation de soigner. La prestation de l'acteur David Wayne (sans lien de parenté avec l'acteur John Wayne) était honorable mais demeure inférieure à celle de Peter Lorre, notamment durant la scène finale. Tel qu'en lui-même, le film de Losey est un assez bon film noir américain des années 1950 – il en a le réalisme, la sécheresse et la dureté narrative, l'efficacité violente qui caractérisent la plupart des classiques du genre de cette époque –, mais il souffre de la comparaison avec l'original allemand qui le surpasse tant du point de vue de la conception que de celui de l'exécution.

Tourné à Hollywood vingt ans plus tard (également réédité par Films sans frontières, mais en DVD uniquement) et sur lequel Robert Aldrich était assistant-réalisateur, on peut noter que ni Losey ni Lang ne souhaitaient que ce «remake» vînt au jour : Losey, en pleine période de «Liste noire», honora au mieux la commande alimentaire du producteur Seymour Nebenzal qui pensait que le seul moyen de faire passer le cap de la censure au film était de le présenter comme un remake explicite d'un film classique allemand. Cela ne suffit d'ailleurs pas pour l'empêcher d'être censuré dans plusieurs États américains, peut-être en raison du fétichisme du criminel, visuellement davantage accentué que chez Lang. Le générique américain ne créditait ni Lang ni Théa von Harbou pourtant auteurs de l'histoire originale. L'action était transposée du Berlin de 1931 à Los Angeles et à San Francisco en 1951 (extérieurs naturels américains dotés d'une belle présence plastique) mais certains emprunts directs au film allemand sont visibles, assumés par Losey qui n'en faisait pas mystère : l'escalier en colimaçon où une mère appelle son enfant, pressentant sa mort, par exemple. Losey a précisé, dans un entretien accordé à Michel Ciment, que son point de vue sur le meurtrier était différent de celui de Lang : selon Losey, ce n'était pas un monstre mais un malade que la société avait l'obligation de soigner. La prestation de l'acteur David Wayne (sans lien de parenté avec l'acteur John Wayne) était honorable mais demeure inférieure à celle de Peter Lorre, notamment durant la scène finale. Tel qu'en lui-même, le film de Losey est un assez bon film noir américain des années 1950 – il en a le réalisme, la sécheresse et la dureté narrative, l'efficacité violente qui caractérisent la plupart des classiques du genre de cette époque –, mais il souffre de la comparaison avec l'original allemand qui le surpasse tant du point de vue de la conception que de celui de l'exécution.Notes

(1) Peter Lorre émigra ensuite, comme Lang, à Hollywood. Lorre revint en RFA pour y signer Der Verlorene [L'Homme perdu] en 1951. L'échec de cet unique film noir très langien d'esprit et plastiquement beau, mit un terme à son ambition de cinéaste mais il fut parallèlement un acteur remarquable dans certains films noirs désormais classiques (Le Faucon maltais (1941) de John Huston, The Chase [L'Evadée] (1946) d'Arthur Ripley, Quicksands [Sables mouvants] (1949) d'Irving Pichel et, surtout, dans certains classiques du cinéma fantastique tels que Mad Love [Les Mains d'Orlac] (1935) de Karl Freund, The Beast With Five Fingers [La Bête aux cinq doigts] (1946) de Robert Florey, Tales of Terror [L'Empire de la terreur] (1962, écrit par Richard Matheson : Lorre joue dans le conte central réunissant les intrigues des deux histoires extraordinaires d'Edgar Poe, Le Chat noir et La Barrique d'Amontillado) de Roger Corman, The Raven [Le Corbeau] (1963) de Roger Corman, The Comedy of Terrors (1963) de Jacques Tourneur.

(2) Cet entretien, accordé à Friedkin par Lang peu de temps avant la mort de ce dernier, constitue le plus précieux supplément de la remarquable édition française (2007) collector 2 DVD Wild Side Vidéo de l'authentique film fantastique de Lang qu'est House By the River (1949). C'est l'un des titres (avec le Ministry of Fear [Espions sur la Tamise] adapté en 1943 du roman de Graham Greene) qu'il convient absolument de rajouter à la filmographie (trop) sélective relevant du genre, établie en son temps par Jean-Marie Sabatier dans Les Classiques du cinéma fantastique, seconde partie, chapitre intitulé Fritz Lang (Éditions Balland, 1973, p. 232).

02/11/2015 | Lien permanent

Twins of Evil de John Hough, par Francis Moury

Dracula dans la Zone.

Dracula dans la Zone.Dans une région reculée d’Autriche, vers le XVIII

Twins of Evil [Les Sévices de Dracula] (G.-B., 1971) de John Hough est l'un des derniers grands Hammer Films de la période finale (1970-1975 environ) de cette firme : il est le troisième volet de ce qu’on a surnommé «la trilogie Karnstein» comprenant également The Vampire Lovers (G.-B., 1970) de Roy Ward Baker et Lust For a Vampire) (G.-B., 1971) de Jimmy Sangster. Des trois titres, Les Sévices de Dracula fut le seul à avoir été exploité en France au cinéma, et avec succès. Ce premier film fantastique signé John Hough est aussi son meilleur : ni The Legend of Hell House [La Maison des damnés] (G.-B., 1973) d’après le roman de Richard Matheson, ni Incubus (Canada, 1982) qui sont assez bons tous les deux et méritent d'être connus, ne retrouveront cependant une telle rigueur et une telle inspiration plastique. Il existe de Twins of Evil une affiche de pré-production et un jeu de photos couleurs d’exploitation, estampillées Twins of Dracula : la filiation mythologique ne fut pas seulement le fait du distributeur français bien que le scénario ni les dialogues ne mentionnassent nullement ce nom.

Twins of Evil [Les Sévices de Dracula] (G.-B., 1971) de John Hough est l'un des derniers grands Hammer Films de la période finale (1970-1975 environ) de cette firme : il est le troisième volet de ce qu’on a surnommé «la trilogie Karnstein» comprenant également The Vampire Lovers (G.-B., 1970) de Roy Ward Baker et Lust For a Vampire) (G.-B., 1971) de Jimmy Sangster. Des trois titres, Les Sévices de Dracula fut le seul à avoir été exploité en France au cinéma, et avec succès. Ce premier film fantastique signé John Hough est aussi son meilleur : ni The Legend of Hell House [La Maison des damnés] (G.-B., 1973) d’après le roman de Richard Matheson, ni Incubus (Canada, 1982) qui sont assez bons tous les deux et méritent d'être connus, ne retrouveront cependant une telle rigueur et une telle inspiration plastique. Il existe de Twins of Evil une affiche de pré-production et un jeu de photos couleurs d’exploitation, estampillées Twins of Dracula : la filiation mythologique ne fut pas seulement le fait du distributeur français bien que le scénario ni les dialogues ne mentionnassent nullement ce nom.Direction artistique riche et soignée, photo sophistiquée signée Dick Bush, musique symphonique inspirée composée par David Whitaker, casting remarquable : cet unique film de Hough tourné pour la Hammer Film est à la limite budgétaire de la série A et de la série B tant il est luxueux et plastiquement somptueux. Le scénario de Tudor Gates, inspiré par le roman fantastique Carmilla (1872) de Sheridan Le Fanu, aurait pu être signé Jimmy Sangster tant il est huilé et calculé, à la fois démentiel et rigoureux. Outre le vampire féminin Carmilla / Mircalla, il reprend le personnage du noble débauché et sataniste victime de sa passion, ici joué par Damien Thomas mais déjà illustré par celui joué par Ralph Bates dans Taste the Blood of Dracula [Une messe pour Dracula] (G.-B., 1969) de Peter Sasdy, personnage lui-même héritier de celui interprété par David Peel dans The Brides of Dracula [Les Maîtresses de Dracula] (G.-B., 1960) de Terence Fisher. Un point cependant sur lequel la rigueur mythologique de Tudor Gates est prise en défaut : les vampires se déplacent le jour sans craindre les rayons du soleil ni s’en protéger. Curieuse hétérodoxie alors que pour le restant, la mythologie classique est assez respectée et que l’un de ses éléments, l’impossibilité pour le vampire de se refléter dans un miroir, y est notamment le moteur de plusieurs séquences splendides du point de vue plastique. Autre point sujet à discussion mythologique : l’une des sœurs étant devenu vampire, refuse de vampiriser l’autre, prend ses précautions afin de n’être pas tentée de le faire et le lui avoue presque, aveux seulement compréhensibles par le spectateur, mais dont la signification demeure ignorée par son interlocutrice.

Les deux sœurs Mary et Madelaine Collinson, érotiques jumelles et excellentes actrices, jouent d’une manière très raffinée dans un registre qu’on pourrait nommer celui des «embarras de l’identité» (2). David Warbeck trouve ici son premier grand rôle en instituteur humaniste qui finit par être convaincu de l’existence du vampirisme, en dépit de ses réticences face à la cruauté de la confrérie exterminatrice dirigée par Weil. La sœur de l’instituteur est interprétée par Isobel Black qui incarna elle-même une vampire presque dix ans plus tôt dans cet autre classique de la Hammer qu’est l’original et plastiquement si beau Kiss of the Vampire [Le Baiser du vampire (G.-B., 1962) de Don Sharp. Dennis Price donne vie à un proxénète alcoolique et calculateur qui finit victime de sa propre cupidité. Peter Cushing trouve ici l'un de ses derniers très grands rôles : celui d'un inquisiteur puritain et fanatique, obsédé par le mal mais constamment torturé par l’idée d’avoir peut-être brûlé des innocentes. Sans oublier les actrices secondaires, aux noms aujourd’hui oubliés mais qui incarnaient la «Hammer Glamour» (l’érotisme Hammer) qui ne fut pas pour rien dans le succès mondial connu par cette firme.

Les deux sœurs Mary et Madelaine Collinson, érotiques jumelles et excellentes actrices, jouent d’une manière très raffinée dans un registre qu’on pourrait nommer celui des «embarras de l’identité» (2). David Warbeck trouve ici son premier grand rôle en instituteur humaniste qui finit par être convaincu de l’existence du vampirisme, en dépit de ses réticences face à la cruauté de la confrérie exterminatrice dirigée par Weil. La sœur de l’instituteur est interprétée par Isobel Black qui incarna elle-même une vampire presque dix ans plus tôt dans cet autre classique de la Hammer qu’est l’original et plastiquement si beau Kiss of the Vampire [Le Baiser du vampire (G.-B., 1962) de Don Sharp. Dennis Price donne vie à un proxénète alcoolique et calculateur qui finit victime de sa propre cupidité. Peter Cushing trouve ici l'un de ses derniers très grands rôles : celui d'un inquisiteur puritain et fanatique, obsédé par le mal mais constamment torturé par l’idée d’avoir peut-être brûlé des innocentes. Sans oublier les actrices secondaires, aux noms aujourd’hui oubliés mais qui incarnaient la «Hammer Glamour» (l’érotisme Hammer) qui ne fut pas pour rien dans le succès mondial connu par cette firme.Le niveau de cet érotisme est typique de la Hammer des années 1970, mais ne se limite pas à un aspect graphique (ce qu’on nommait «nu intégral» dans les critiques françaises de cette période charnière). Il influence aussi l’intrigue en profondeur et lui permet de multiplier les symbolismes les plus troubles. L’inceste vampirique d’outre-tombe entre le noble décadent et sa défunte parente vampire instaure certes une dimension perverse, mais surtout il ouvre une brèche dans la rationalité, elle-même redoublée par la dualité (3) entre les deux jumelles, l’une devenant vampire, l’autre demeurant pure mais que leur apparence permet de confondre aisément au point que le suspense de la dernière partie du film repose d’abord sur une science des contraires que seule la mise en scène révèle à temps au spectateur, toujours un peu plus tard aux protagonistes. Ce redoublement est ici particulièrement efficace, calculé visuellement d’une manière souvent circulaire, mathématiquement glacée mais menée à un train d’enfer, grâce à une gestion intelligente du montage du temps et de l’espace.

Le niveau de violence graphique est typique de la Hammer Film des années 1970 : bûchers, cérémonies satanistes sanglantes, tortures, combats provoquant d’atroces blessures sans oublier la décapitation spectaculaire d’un vampire par Cushing qui découle directement de celle d'Ingrid Pitt par le même Cushing dans The Vampire Lovers.

Ce film de Hough est, en outre, indispensable à celui qui s’intéresse à la filmographie du roman original de Le Fanu qui donna lieu à des adaptations variées relevant d’esthétiques et de niveaux dramaturgiques eux-mêmes divers : mentionnons simplement Et mourir de plaisir (Fr.-Ital., 1960) de Roger Vadim, et La Cripta e l’incubo [La Crypte du vampire] (Ital., 1964) de Camillo Mastrocinque.

Note technique sur l’édition DVD collector Elephant 2014

L’image cadrée en 1.77 est donc légèrement recadrée puisque le film est tourné en 1.66 ou bien en 1.85. Les sources anglaises divergent sur la question du format original (question à peine évoquée dans les différents tests de l’édition bluray américaine alors qu’on se pique d’y être pointu sinon pointilliste, mettant leurs auteurs respectifs dans la situation d’un critique d’art ne se préoccupant guère de savoir quel était le cadre original d’un tableau ou bien dans celle d’un critique musical ne sachant pas quel nombre exact de pages comportait telle ou telle partition symphonique), mais il est certain que ce n’était pas le 1.77, puisque ce format date de l’invention des télévision 16/9, qui correspondent, selon les manières de le mesurer à du 1.77 ou à du 1.78. L’image est cependant nettement plus belle, plus définie, plus précise, que celle de Comtesse Dracula (G.-B., 1970) de Peter Sasdy, chez le même éditeur : meilleur état chimique de la copie, remastérisation plus soignée ? Toujours est-il que le fait est patent : les rideaux rouges de la Rank sont bien plus brillants et rouges au début de Les Sévices de Dracula qu'au début de Comtesse Dracula dans la même collection !

L’image cadrée en 1.77 est donc légèrement recadrée puisque le film est tourné en 1.66 ou bien en 1.85. Les sources anglaises divergent sur la question du format original (question à peine évoquée dans les différents tests de l’édition bluray américaine alors qu’on se pique d’y être pointu sinon pointilliste, mettant leurs auteurs respectifs dans la situation d’un critique d’art ne se préoccupant guère de savoir quel était le cadre original d’un tableau ou bien dans celle d’un critique musical ne sachant pas quel nombre exact de pages comportait telle ou telle partition symphonique), mais il est certain que ce n’était pas le 1.77, puisque ce format date de l’invention des télévision 16/9, qui correspondent, selon les manières de le mesurer à du 1.77 ou à du 1.78. L’image est cependant nettement plus belle, plus définie, plus précise, que celle de Comtesse Dracula (G.-B., 1970) de Peter Sasdy, chez le même éditeur : meilleur état chimique de la copie, remastérisation plus soignée ? Toujours est-il que le fait est patent : les rideaux rouges de la Rank sont bien plus brillants et rouges au début de Les Sévices de Dracula qu'au début de Comtesse Dracula dans la même collection ! VF d'époque et VOSTF enregistrées : offre nécessaire et suffisante pour le cinéphile français. Galerie d’affiches et de photos très décevante, à portion congrue : à peine 10 documents alors que sur Google Images, on en trouvera des dizaines tous plus beaux les uns que les autres, sans oublier le défunt site The Hammer Collection.net auquel j'avais d'ailleurs collaboré en son temps. Attention à une erreur dans le résumé du scénario au verso de la jaquette et de l’étui : les deux orphelines jumelles ont voyagé depuis Venise, pas Vienne, pour se rendre chez leur oncle après le décès de leurs parents. La VF et la VOSTF concordent sur ce point lors de la séquence de la diligence qui les présente.

La présentation de A. Schlockoff (qui fut le fondateur en 1970 de la Convention du cinéma fantastique, tenue d’abord à Nanterre puis à Paris) couvre correctement tous les aspects du film, ses jugements sont pertinents, ses anecdotes sont de première main : il a connu Peter Cushing, a rencontré John Hough, a présenté la «trilogie Karnstein» en France à défaut d'avoir pu la faire intégralement distribuer. Une seule objection nous semble à la rigueur pouvoir lui être opposée : le rôle tenu par Dennis Price et la prestation de cet acteur me semblent valoir mieux que ce qu’il en dit. Je laisse par ailleurs les thuriféraires de la période 1970-1975 du cinéaste Jesus Franco lui répondre, concernant son jugement sur ladite période de sa filmographie !

Note historique sur l'emploi du terme gothique en histoire de la littérature et du cinéma fantastique

Ce terme est aujourd'hui employé par plusieurs exégètes (y compris A. Schlockoff dans sa présentation historique et esthétique des Sévices de Dracula) pour qualifier une partie des films fantastiques de la Hammer, à tort. Les films fantastiques de la Hammer n’ont rien à voir avec l'art religieux gothique du XIIIe siècle et assez peu à voir avec le «roman gothique» anglais tel que l’histoire de la littérature fantastique anglaise ou les études de Maurice Lévy, voire les préfaciers de la Bibliothèque de la Pléiade (son édition en 2014 d’une traduction française du Frankenstein de Mary W. Shelley, cinquante ans après celle parue dans la belle édition belge Gérard & Cie, Bibliothèque Marabout, Série fantastique) pouvaient le définir. Un Hammer Film n’a, en réalité, pas grand-chose à voir avec Le Château d’Otrante (en dépit de son appellation originale sur la couverture de «gothic tale» en… 1764) d’Horace Walpole ni avec Le Moine (1796) de M. G. Lewis. On sait que les Frankenstein produits par la Hammer Film (bien plus encore que ses Dracula) entre 1957 et 1973 ne sont nullement des adaptations mais des variations n’empruntant qu’un point de départ, un argument certes toujours «prométhéen», à Mary W. Shelley (4).

La Hammer situe à des périodes très variées ses sujets originaux ou adaptés de sources littéraires ou mythologiques. Son univers esthétique (selon les genres traités comme à l’intérieur d’un même genre) appartient majoritairement à la période moderne de l’histoire, donc à la période comprise entre le XVIe et le XXe siècle, selon les scénarios, sa période de prédilection étant l’ère victorienne (seconde moitié du XIXe siècle) mais pas exclusivement. Un même scénario peut couvrir plusieurs siècles différents, par exemple celui du Chien des Baskervilles (G.-B., 1959) de Terence Fisher dont l’action se situe à la fin du XIXe siècle mais dont l’ouverture a lieu un ou deux siècles plus tôt. Sans parler de la série initiée par le remake par Terence Fisher (G.-B., 1959) du classique La Momie (USA, 1933) de Karl Freund (adapté d’un roman anglais des années 1830 relevant autant de la science-fiction que du fantastique, mais dont seul l’aspect fantastique fut préservé par l’adaptation cinéma), remake qui insère une séquence antique égyptienne en flash-back (procédé repris par Michael Carreras en 1964, par John Gilling en 1965, par Seth Holt et Michael Carreras en 1971). Sans parler non plus des films préhistoriques de la Hammer où temps historique et temps mythique peuvent se chevaucher parfois d’une très étrange manière, comme dans le beau et méconnu Les Femmes préhistoriques (G.-B., 1966) de Michael Carreras. Seuls (et encore... à la limite, car il faudrait vérifier précisément la date de l'action) les films d'aventures médiévales de la série Robin des bois produits par la Hammer Film (parmi lesquels le Sword of Sherwood Forest [Le Serment de Robin des bois] signé Terence Fisher) pourraient être passibles de ce qualificatif.

Même remarque, en passant, pour la très riche mais mal nommée collection gothique chez Artus Films : même le chef-d’œuvre de Margheriti I Lunghi capelli della morte [La Sorcière sanglante] (Ital., 1964) qui y est réédité, ne peut, stricto sensu, s'avérer passible de ce qualificatif puisque son action se déroule à la fin du XVe siècle donc après le Moyen Âge qui s’achève, comme on sait, au XIVe siècle. Il ne faut alors pas confondre le sujet de l’action, sa matière et son temps historique. Ce n'est pas non plus parce que The Haunting [La Maison du diable] (USA, 1963) de Robert Wise se déroule dans un château dont une partie est réellement gothique, d’autres néogothiques, que c'est un film gothique : son action prend place au XXe siècle, pas au Xe siècle ni au XIIIe siècle !

Notes

(1)Wikipedia version anglaise (en général d’un niveau méthodologique et épistémologique supérieur à sa petite sœur française) ne se hasarde pas à dater l’action et n’a pas tort d’être prudente. Sur Internet Movie Data Base, on assure gaillardement que tout cela se déroule au XIXe siècle sans en donner aucune preuve. Les sites anglophones consacrés à la Hammer Film ne précisent en général pas du tout la date de l’action des films qu’ils chroniquent, cette précision devant leur apparaître prosaïque. En réalité, les éléments de la direction artistique (costumes, accessoires, extérieurs sélectionnés) plaident plutôt pour le XVIIe ou le XVIIIe siècle, mais il faudrait tout de même, pour en avoir le cœur net, savoir ce qu’en disait le dossier de presse original ou le dossier de presse français : si un lecteur collectionneur en dispose, qu’il nous éclaircisse !

(2)Voir Vincent Descombes, Les Embarras de l’identité (éditions Gallimard, coll. NRF-Essais, 2013) dont on pourra bientôt lire la chronique ici-même.

(3)Dualisme dont les implications symboliques et mythologiques auraient sans doute intéressé Simone Pétrement (Le Dualisme chez Platon, les Gnostiques et les Manichéens, éditions PUF, collection B.P.C., 1947), sans parler de la fortune alchimique du thème durant la Renaissance, par exemple dans le théâtre anglais de Shakespeare.

(4)Voir L’Angleterre fantastique de Defoe à Wells, 22 contes de revenants et de terreur choisis et présentés par Jacques Van Herp (éditions Marabout S.A., Verviers, Belgique 1974) dans l’introduction duquel Van Herp, citant des extraits de la thèse de Maurice Lévy sur le roman noir gothique anglais (ce même Maurice Lévy qui écrivit une remarquable étude sur Lovecraft ou du fantastique, parue en 1972 chez U.G.E., collection 10/18) distingue d’une manière assez souple les périodes suivantes de la littérature fantastique anglaise : pré-gothique (Defoe), gothique, post-gothique, pré-victorien, victorien, post-victorien, annonciateurs des temps nouveaux (Wells). L’héritier direct du roman gothique anglais au cinéma est, selon Van Herp, l’expressionnisme allemand muet tandis que la Hammer film ne relève selon lui que très partiellement de l’esthétique gothique, proche en réalité, si on veut un point de comparaison, du surréalisme littéraire et pictural. Ce qui permet, en passant, de comprendre pourquoi Paul Eluard pouvait s’enthousiasmer autant pour King Kong (USA, 1933) de E. B. Schoedsack et Merian C. Cooper que pour Le Château d’Otrante de Walpole. Cependant Van Herp commet aussi l’erreur habituelle : réduire la Hammer Film à ses reprises des classiques de l’âge d’or de la Universal (Dracula, Frankenstein, le loup-garou, la momie, le fantôme de l’opéra) en négligeant tout le reste. Réduire la littérature fantastique anglaise à sa période gothique, c’est commettre la même erreur que réduire l’histoire du cinéma fantastique à la Universal Pictures. Croire que la Hammer Film illustre le roman noir anglais gothique, c’est être victime d’une erreur de perspective esthétique comme historique. Il suffit d’ailleurs de songer, pour prendre la mesure de l’erreur, que les adaptations fidèles du roman de Mary W. Shelley ne furent pas produites par la Universal Pictures ni par la Hammer mais par d’autres sociétés de production.

25/09/2015 | Lien permanent

Friedrich Nietzsche par lui-même, par Francis Moury

Je marche, je revois le but sacré, j'éprouve

Le vertige divin, joyeux, épouvanté,

Des doutes convergeant tous vers la vérité;

Pourtant je hais le dogme, un dogme c'est un cloître.

Je sens le sombre amour des précipices croître

Dans mon sauvage cœur, saignant, blessé, banni

Calme, et de plus en plus épars dans l'infini.»

Victor Hugo, La Légende des siècles, §LV Les Grandes lois (circa 1875) (édition Garnier frères, Classiques Garnier, 1974), p. 736.

«Le destin de mes idées suivra une très lente et longue voie – je crois même, pour m'exprimer de manière quelque peu blasphématoire, que ma vie ne commencera qu'après ma mort, et que, durant ma vie, je resterai mort. Et c'est ce qui est dans l'ordre naturel des choses !»

Nietzsche, lettre n°188 (de Gênes, le 19 janvier 1882) à Ida Overbeck (à Bâle), op. cit., p. 162.

«Voilà, cher et vieux compagnon, mon alter ego qui arrive, et tu peux à ta guise t'entretenir avec moi, te disputer avec moi, gronder, être heureux et regarder au-delà de tous les nuages. Ce serait dommage que ce ne fût pas exactement un livre pour toi – je ne saurais, dans le cas contraire, comment sur cette terre procurer de la joie à quelqu'un. Tu y trouveras tous mes ingrédients; laisse de côté ce qui te blesse et prend en bloc tout ce qui te donne du courage. Je ne sais pas, par ailleurs, comment te remercier de ta riche et noble lettre – je dois consacrer chaque quart d'heure que m'accordent ma tête et mes yeux, au service d'une grande tâche et rêve toujours dans mon âme de rendre ainsi le mieux possible service à mes amis.»

Nietzsche, lettre n°120 (de Sils-Maria, le 4 juillet 1881) à Erwin Rohde (à Tübingen), ibid., p. 103.

Notes de lecture sur Friedrich Nietzsche, Correspondance tome IV (janvier 1880-décembre 1884) , texte établi par G. Colli et M. Montinari, traduction et notes sous la responsabilité de Jean Lacoste (éditions Gallimard, NRF, 2015).