« 2004-05 | Page d'accueil

| 2004-07 »

27/06/2004

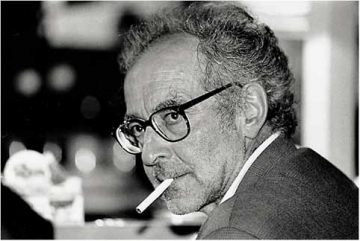

Et un jour Jean-Luc Godard est devenu vieux, par Sarah Vajda

Je pars afin de profiter de quelques jours de repos, de lectures, de marche et de lumière en Bretagne, plus exactement sur l’île de ***. Ensuite Lyon, où je retrouverai peut-être de vieux fantômes, cette orgueilleuse capitale provinciale étant décidément aussi minuscule qu’un grenier. Avant de quitter la Zone (qui parfois, dans mes cauchemars, commence à me sembler plus réelle que bien des gestes et des conversations inutiles accomplis au long de journées sans relief), avant de m’en échapper plutôt, je m’y promène une dernière fois, en vous proposant un beau texte consacré à Notre Musique de Jean-Luc Godard que m’a envoyé la délicieuse et intarissable Sarah Vajda.

***

De Tous les garçons s’appellent Patrick à Notre Musique, Jean-Luc Godard aura accompagné la génération 68, capable, en un plan d’irriter et séduire autant qu’un mortel le peut. Longtemps le cinéaste a tenu sa caméra comme l’homme tient un fusil, un stylo : baroudeur du sens dans un monde de violence, en guerre perpétuelle contre l’Image et le Spectacle. Au fil des ans, le silence a recouvert le discours. Ne demeure qu’un vieux maître, attentif, devant un siècle qui s’éloigne, aux battements du temps.

Désormais, ne l’occupent que la guerre et la paix. Dès la première note, il entraîne son spectateur au cœur d’un discours, sans tangente ou ligne de fuite, hors transcendance et salut, au cœur des ténèbres. Au consommateur saturé d’images, Godard offre l’illusion de la virginité, Notre Musique célèbre l’aurore d’un art. Godard a fini de prêcher la mort, il chante la survie de l’espèce dans la sanctification de l’art : domestication du réel, condition de possibilité de l’entendement.

Magistral, le vieux maître explique ce que sont champ et contre-champ. Liquidé Hawks qui ignore qu’un homme et une femme n’ont ni la même tessiture, ni la même plastique, et modèle leurs images selon un code unique. Pour illustrer sa leçon, il choisit de montrer le retour des Hébreux en terre sainte en 1948 et sur la même plage, quelques mois plus tard le départ des Palestiniens. La Tragédie naît là, dont un champ/contre-champ fixe pour jamais l'origine. Le cinéma tient ce rôle dévolu jadis à Homère. Aux juifs, un écrivain palestinien enseigne que désormais Troie a nom Palestine. Déjà, la posture d’Arafat encerclé évoquait la geste d’Hannibal. Godard est de ceux qui savent comme Victoire et Défaite ont parties liées à la fiction au moment même où l’Histoire est soufferte. Inlassable, après Shakespeare, Grabbe, Büchner, Seghers, Benjamin, le cinéaste tisse un lien, non entre temps et récit ou entre langage et acte, mais entre mythe et présent.

Comme à l’accoutumé, dans le vif du sujet, sans fioriture, sans entrelacs, sans minauderie, Godard se donne à voir en vieil homme blanc.

Lieu de l’action, Sarajevo, ville symbole, capitale des guerres européennes. Sézigue et sa compagne Anne-Marie Miéville se rendent au Salon des écrivains, la nature est costume, elle s’habille avec soin et lutte contre le temps, il balade sa bobine de vieux hibou au bout de la nuit, pas rasé, look de gauche, velours côtelé non repassé. Il s’en revient à Sarajevo pour présenter sa leçon, elle est l’accompagnatrice, gauchiste ou non, l’intellectuel blanc observe la tradition. Tranche de vie, journal d’un artiste, Mes Cahiers. Le vieil homme blanc, par la négative, s’énonce ni Indien, ni juif, ni Palestinien, ni Gitan, l’habitant d’une contrée dont la disparition annoncée dépend, par un lien invisible aux mortels ordinaires, des génocides déjà accomplis et sur le point de l’être. Au moment où l’Europe politique se construit autour de l’épopée du débarquement de Normandie, Godard nous ramène à Sarajevo, à Jérusalem, à Ramage, à Ford Alamo, en Tziganie, à Concord et à Washington, paysages après et avant la bataille. Il est loin le temps où Godard célébrait les Fedayin hurle-haine, sous les yeux enamourés de Jean Genet. Les héros sont fatigués, attention attachée aux seuls récits de ce qui aura été notre contemporanéité et qui déjà se fait futur, hic et nunc, dans la lanterne aux images.

À Sarajevo, arrêt sur images. Quatre figures s’imposent, abandonnées parmi les figures du délaissement contemporain : Indiens venus réclamer, au nom du mythe, du western, de l’épopée que leur long génocide s’interrompe, Sarah une jeune israélienne voudrait rencontrer l’ambassadeur de France à Sarajevo ; Olga une juive russe qui n’atteindra la Palestine que pour y mourir et enfin, aux carrefours, des gitanes, pythies du Nouveau comme de l’Ancien Monde, témoignent, muettes, de la place accordée en Europe annoncée et venue aux irréductibles. Les Indiens, une habitude, parlent peu. Godard met en image l’écart entre leurs oripeaux modernes, fashion indian + jean et les plumes qu’ils portent au cœur. Leur verbe est poésie, eux seuls savent « les hommes fils du vent » et que le vent féconde la plaine ; eux seuls parlent la langue du Mayflower, celle de John Ford ou de Mark Twain, ils sont l’Amérique : ceux qui, à Withman, ont soufflé ses Feuilles au vent, qui, à Thoreau ont donné l’étrange désir de vivre en solitude dans une cabane à Concord, ceux enfin qui ont tenu la main d’Hukelbery Finn le long de son apprentissage de la vie. Sarah l’Israélienne est la petite fille d’un juif français sauvé par l’Ambassadeur du temps où il agissait comme un juste, elle est venue ici à l’hôtel Hilton de Sarajevo dans le seul but de le décider à venir en Israël, que la France cesse de tenir Israël comme ennemi. Nous ne connaîtrons pas sa réponse : demain peut-être aura-t-il cessé d’être ambassadeur. Reste Olga. La jeune fille, de ses yeux clairs, défie le monde : qu’il lui donne une raison de ne pas se suicider et elle vivra ! À Godard, elle tend un DVD que l’égotique ne regardera qu’après sa mort. Les artistes sont gens fort occupés et ce n’est pas le moindre mérite de Notre Musique que d’avoir mis en abyme l’attitude type du vieil artiste ou du philosophe déjà célèbre. Oeuvrant pour l’Humanité, un peu de courtoisie, de sympathie seraient un comble. Godard est rentré de Sarajevo, il cultive son jardin, range des pots en serre, comme il classe des images. Au crépuscule, le cinéaste donne à voir le jardin de l’abbé Mouret, celui que Franju nous fit découvrir naguère, s’adonne au plaisir de contempler celle que nul ne saurait juger selon les catégories du bien et du mal : la nature, quand le téléphone sonne. L’interprète de Sarajevo, un juif de nulle-part, né en Égypte, élevé en France, revenu à l’Est, lui apprend la mort d’Olga. La jeune fille, au lieu de vendre La Pravda dans les rues de Paris ou de Jérusalem en chantonnant : Qu’est ce que je peux faire, j’sais pas quoi faire, est entrée dans un cinéma de Jérusalem, où elle a menacé de se faire sauter si l’on ne parvenait pas à un accord avec les Palestiniens, invité les spectateurs à sortir à l’exception de ceux qui voudraient témoigner en sa compagnie. Demeurée seule, on le comprend, dans la salle obscure, les tireurs d’élite de Tsahal l’ont tirée à bout portant. Dans son sac, ils ne trouveront que des livres… Godard a mis à nu l’inconscient de la jeunesse juive et israélienne, sa volonté farouche de paix, son incompréhension d’être intégrée à la flotte des Grecs partis vaincre Troie. Hasard de la distribution, Troy et Notre Musique sont sortis en même temps qui disent la même histoire : des populations déplacées, des villes ravagées, des maisons ensevelies qui demain, seront un poème. Qui de Jérusalem ou de Rhamala périra ? L’avenir appartient aux vaincus quand l’histoire est dite par les vainqueurs, cette aporie offre au film son énergie et éclaire, clandestine, le passé recomposé.

Godard ignore que tous les juifs du monde se savent, par habitude, condamnés, ce sont les goyim généreux qui écrivent en l’honneur de Tsahal, les juifs ne se reconnaissent ni dans le petit, le moyen ou le grand Israël, ils se sentent l’âme de ces gitanes, aux carrefours des villes de la Diaspora, ni tout à fait européens ni tout à fait juifs. Ils songent que les Indiens ont bien de la chance de se savoir, fils du vent quand eux en ont fini de se croire brebis du troupeau de Yahvé. Trop d’immolations, trop de sombres récits… Longtemps, ils s’étaient crus Troyens, Énée, portant sur leur dos Anchise, le vieil escagasseur qui commande que l’on quitte toutes les îles jusqu’à la terre promise. Longtemps, ils ont marché pour Ascagne et voilà qu’Ascagne n’est jamais devenu Iule. Pas de royaume en ce monde pour eux, ni en Israël, ni ailleurs. Hélas, la City, la Bourse, la banque, en un mot, la matrice n’est pas le domaine de tous : plombiers, électriciens, mères de famille, ferrailleurs, marchands, garagistes, intellectuels, artistes : les juifs sont hommes à l’image du monde, ni tout à fait sur hommes ni tout à fait sous hommes, consciences trois fois malheureuses, ignorant souvent jusqu’au nom de leurs grands-parents, racinés où l’on ne veut plus guère d’eux, déracinés qui se refusent à croire en la Promesse.

Notre Musique est admirable en cela qu’il dénude le problème de la guerre et de la paix sans infléchir aucune solution. Quand un militant meurt, un artiste renaît.

Premier tableau, l’Enfer : notre monde, images de guerre, fulgurante beauté du réel existant que banalise à l’envi jeux vidéo et journal télévisé. Godard est au sommet de son art, caméra maîtrisé, le spectateur voit ce que l’homme a cru voir, le réel se déchire, l’image lui offre une vie nouvelle. Deuxième tableau : Sarajevo détruite et vivante, ruines où la vie s’organise. Sarajevo est Troie, Carthage, Berlin, Dresde ; Sarajevo est l’aboutissement, de l’histoire humaine. Troisième tableau, le plus étrange, le plus troublant, censé être le film d’Olga : une forêt où des jeunes gens aimables et polis viennent se promener, Walden ou la Vie dans les bois, coquin de Godard ! Or, il se trouve que ce paradis est gardé par de beaux marines au regard d’enfants… Olga a désiré mourir pour ne vivre ni en Enfer ni au Paradis gardé par les Marines…

Et toi spectateur que désires-tu ?

Godard promène sur l’écran noir la lampe de Clouzot dans le Corbeau : où est l’ombre ? Où est la lumière quand champ et contre-champ ordonnent l’ordre et le désordre mondial, où nul n’est plus tout à fait ni bourreau ni victime, où le mal a le visage du bien, l’exigence de la pureté, la raison de l’opprimé et le bien la déraison de l’universel conquérant ?

De la beauté de cet objet qu’est Notre Musique renaît la part de lumière. Le monde est obscur qui, dans la chambre obscure, devient lumière. Peu de films possèdent cette grâce et nous pardonnerons à Godard de citer Levinas à bout portant, d’ignorer que la Shoah ne change pas le visage de la philosophie juive et comme Levinas et ses satellites ont négligé l’entremêlement de l’histoire et de la théologie, en les déplaçant dans le seul domaine de la métaphysique. Nous lui pardonnerons de nous offrir, parfois, de médiocres cours de philosophie. De lui, présents précieux, nous recevons des images justes.

Le cinéaste a célébré son art, certain que lui seul illumine la ténèbre de l’Histoire. Nous sortons du ciné, envoûtés, réconciliés avec l’humanité. L’absurde s’éloigne un instant : quand chacun de nous est, le sait, le subit, sujet d’Auschwitz et d’Hiroshima, quand le Capital a joué aux dés notre royaume et l’a perdu, nous demeure l’art : littérature, philosophie, danse, chant, musique, qu’importe. L’humanité est une patrouille perdue qui retrouve son chemin et sa voie sous le fléau de la beauté. Sidérés, caressés, branlés, nous jouissons, nous vivons, esprits et corps comblés.

C’était ça la Révolution, camarade, t’en souvient-il ? Il fallait avoir filmé Léaud et Karina dans La Chinoise pour mêler à l’effroi du vieil homme blanc ce frémissement d’insurrection, ce tremblement juvénile, dans la vieillesse du monde occidental.

Lien permanent | Tags : critique cinématographique, jean-luc godard, sarah vajda |  |

|  Imprimer

Imprimer

24/06/2004

Quelques chevaliers de la Table ronde

« La corruption de l’homme est suivie par la corruption du langage. Quand la simplicité du caractère et la souveraineté des idées sont rompues par la prédominance des désirs secondaires […], et que la duplicité et le mensonge prennent la place de la simplicité et de la vérité, le pouvoir exercé sur la nature en tant qu’interprète de la volonté est perdu jusqu’à un certain point ; on cesse de créer de nouvelles images, et les mots anciens sont détournés pour représenter des choses qui ne le sont pas ; on se met à employer de la monnaie de papier quand il n’y a plus d’or ni d’argent dans les caisses ».

Ralph Waldo Emerson, La Nature

Lectures de plusieurs revues dont Médias, qui ne démérite pas comme je l’avais une première fois affirmé, n’ayant fait alors que parcourir quelques pages, ce qui suffit assez, bien souvent, pour se faire une idée assez précise de la qualité du travail proposé. La mise en page, d’ailleurs, est très claire, les photos assez soignées bref, on peut respirer. J’ai surtout apprécié l’entretien avec Marcel Gauchet qui évoque l’idée d’un « journalisme supérieur », aberration qui me paraît parfaitement creuse, un bon écrivain étant à mes yeux le plus grand des journalistes possibles, que dire alors d’un très grand écrivain si l’on songe à Bernanos, Malraux ou Mauriac qui donnèrent dans le journalisme. Un journaliste, inversement, fût-il le souverain pontife de ce minuscule État ayant sa propre législation discrétionnaire, ses bordels, sa police et ses cachots, ne sera dans le meilleur des cas qu’un piètre écrivain. Reste que le patron du Débat a parfaitement raison de souligner, après combien d’autres cependant, que le petit monde du journalisme français « est peuplé de militants qui ont trouvé dans les médias un autre emploi du mode de pensée militant ». L’article cosigné par Robert Ménard et Pierre Veilletet sur la guérilla des altermondialistes contre l’info est tout simplement excellent, dans lequel on peut lire cette description parfaitement valable de notre époque – à l’exclusion du premier membre de phrase (et encore) – alors qu’elle s’appliquait au monde des années 70-80 : « coalition hétéroclite de régimes communistes, de despotes afro-asiatiques et d’intellectuels occidentaux tiers-mondistes » qui tente, par tous les moyens qui sont à sa disposition, de jeter au large un filet au maillage ultra-serré afin d’éviter que quelque poisson indiscipliné ne lui échappe.

Alors que Chantal Delsol, dans un bel article pour l’enquête menée par Le Figaro sur l’identité française, affirme, pour une fois de façon assez claire et sans louvoyer, qu’il nous faut « redessiner sans les perdre les référents qui nous ont construits », Richard Millet, dans un magnifique texte (Le Dernier Écrivain) paru dans la nouvelle série des Cahiers de La Table ronde, écrit sans ambages qu’il voit « s’effondrer la grande verticalité européenne au profit d’une horizontalité parcellaire : la fin du christianisme, c’est-à-dire de la littérature telle qu’elle nous a portés jusqu’en ce nouveau siècle d’où elle semble se retirer […] ». L’idée est intéressante (mais certes pas neuve) qui affirme que la littérature (et plus largement, à mon sens, l’art tout entier) n’a strictement plus rien à dire si la déserte la préoccupation de la transcendance. La suite mérite d’être notée qui évoque un affaiblissement de la puissance politique française concomitante d’une langue qui tous les jours perd de son sang, idée ingénieusement exposée par un autre auteur des Cahiers, François Taillandier : « La France est entrée dans la fadeur du reniement de soi, dans l’extraordinaire réticence de langue, ne nommant plus le monde, ce qui continue de s’entendre en français ne répondant déjà plus de moi, n’étant plus à la langue qui m’a constitué que le bruissement même de ma disparition et à la phrase française ce que le rock et ses dérivés sont à la musique savante ». Tout est dit et dans une langue très maîtrisée qui n’est pas, heureusement, le pidgin télégrammique (ou le sabir télégraphique pour les esthètes...) employé par Nicolas Rey dans un texte insignifiant. A mon sens, c’est l’affaiblissement de notre langue qui réduit notre pays à n’être plus qu’un inlandsis de médiocrité, une toundra intellectuelle fière de ses quelques maigres arbustes. Il y a autre chose dans la constatation faite par Richard Millet : un effacement progressif de l’écrivain au monde, qui déserte la place publique piaillante de cris et de réclames pour s’enfoncer en son âme avec pour seule compagne la langue, autant dire non seulement et à l’évidence la France, toute la France depuis, au moins, les Serments de Strasbourg rédigés en 842 mais aussi les autres pays, leur histoire, les liens entre ces derniers et notre pays, l’univers tel que notre langue nous l’a donné à voir et comprendre. Le « sentiment de la langue » est ainsi une recherche, mieux, une quête que j’hésite à nommer mystique, une plongée dans « l’épaisseur d’une langue » qui a (pardon, qui aurait puisqu’elle ne l’a plus guère…) « le goût du secret et l’évidence cachée du monde ».

Quoi qu’il en soit ce premier numéro de la nouvelle série est prometteur et je me dois de saluer, quelles que soient mes critiques, la volonté de deux hommes, Denis Tillinac et Jean-François Colosimo, qui ont permis la renaissance de ce qui fut une très belle revue. Je signale d’ailleurs, pour finir, les textes de Jean-François Colosimo – sorte de journal aussi métaphysique (mais tout de même bien moins salonnard) que celui de Michel Crépu est littéraire – et de Philippe Muray même si la partie purement littéraire de la revue, je l’ai dit avec Nicolas Rey mais aussi Gabriel Matzneff et Yves Charnet, s’avère la plus décevante.

***

Voici une critique rédigée par Luc-Olivier d’Algange sur Saint-Bernard (Éditions Pygmalion-Gérard Watelet, 1998) de Philippe Barthelet.

Le spectacle du monde moderne ne laisse de rendre plus merveilleux les temps où l'esprit se manifestait avec une royauté si naturelle que les circonstances historiques et profanes ne cessaient d'en recevoir l'empreinte et, parfois, d'en être bouleversées. Quel monde étrange et lointain que celui où la parole humaine, dévouée à ce qui la dépasse était entendue avec révérence ! « La connaissance de Dieu, écrivit Saint-Bernard, est la cause que l'homme est quelque chose ». Philippe Barthelet, dans le livre qu’il a publié sur Saint-Bernard, dans la collection Chemins d'éternité dirigée par Olivier Germain-Thomas, précise ainsi le propos : « L'homme n'est que pour autant qu’il connaît Celui qui est. Dans la mesure même où elle est d'ordre supra-individuelle, l'autorité spirituelle est infaillible par définition ».

Faire le récit de la vie de Saint-Bernard, c'est bien autre chose qu'une biographie. Certaines existences sont prédestinées. Or, qu'est-ce qu'une prédestination, sinon une victoire sur le déterminisme ? Ces éclatantes destinées, écrivit Bernanos à propos des hommes qui se sont haussés jusqu'à la sainteté et furent transfigurés par elles « échappent, plus que toutes les autres, à n'importe quel déterminisme : elles rayonnent, elles resplendissent d'une éclatante liberté ». Le récit d'une existence prédestinée exige de l'auteur l'exercice à la fois de la vision panoramique et de la vue plongeante. Il faut tenter de rendre compte, en même temps, de l'horizontal et du vertical. Relever ce défi, c'est comprendre les traces d'un cheminement humain comme l'empreinte d'un sceau divin. Philippe Barthelet montre, avec exactitude, que chaque moment de la vie de Saint-Bernard est une victoire sur le hasard. Cette victoire, il importe de nous en souvenir, fut aussi longtemps celle de la Couronne de France. Lorsqu'une vie humaine est haussée à une certaine intensité de ferveur et d'abandon, il peut arriver qu'une conversion du regard change le plomb si lourd et si immobile de l'entendement humain en un or fluant d'entendement divin. C'est à cet instant-là que les signes deviennent Symboles.

Tout est dans le mystère de l'oraison. L'oraison est à la fois prière et parole. La possibilité même de retrouver l'oraison dans l'écriture témoigne de la générosité divine. Nous nous hasardons dans les phrases, portés par une exigence vague et peu à peu la grammaire et l'étymologie nous laissent entrevoir l'Ordre divin. « La Prière est l'échelle de Jacob, écrit Philippe Barthelet, le lien vivant entre tous les mondes ; la prière est la véritable parole de l'homme, que les anges écoutent ».

De cette perspective métaphysique où le Symbole rayonne, Philippe Barthelet, parce qu'il sait construire et orienter son propos, nous porte un témoignage précis, dans la lignée de René Guénon, avec cette exactitude mathématique qui unit le sens des rapports et des proportions avec l'effusion lumineuse du sentiment poétique. Ainsi, à propos du Symbole de la fête des Rois : « La kabbale hébraïque, telle que le Moyen-Age l'a connue, l'ésotérisme chrétien en a sucé le lait et il semble qu'en ce domaine tout ou presque soit à redécouvrir ; beaucoup de rapprochements que l'on se hâte de déclarer fortuits s'y éclaireraient d'une toute autre lumière. On observe par exemple que le lis, en hébreu Havatseleth symbolise la Shekinah ou présence divine et qu'il a la même valeur que le miel, Nöphet, soit 350. Le lis et le miel sont attribué à la Vierge par la liturgie chrétienne, et Saint-Bernard, doctor mellifluus – qui fait couler le miel – est, par tradition le protecteur des Lis, soit de la Couronne de France, laquelle appartient à Dieu comme l'a rappelé Jeanne d'Arc. Couronne que le roi Louis XIII a consacrée, ou mieux translatée, à Notre-Dame ».

L'intérêt de telles considérations est de montrer que ce qui paraît si lointain, si éloigné de nous par la tristesse étrange du monde moderne, est en même temps fort proche. Non seulement nos villes et nos livres sont pleins de témoignages de la vérité justement orientée mais encore, au cœur de chacun, pour peu qu'il n'eût point été gagné par le nihilisme, demeure quelque ressouvenance et quelque pressentiment d'un élan chevaleresque. « Il est au vrai deux sortes de chevaleries, écrit l'auteur, la terrestre et la célestielle, la chevalerie selon Lancelot et la chevalerie selon Galaad, – l'ancienne et la nouvelle, comme il y a selon Saint-Paul le vieil homme et l'homme nouveau. L'ancienne est la chevalerie de naissance et de caste ; elle n'est que la préfiguration charnelle de l'autre, la spirituelle, où tout prend sens et figure véritables [...]. C'est encore la leçon très-oubliée du symbolisme : le sens obvie, banal, technique peut avoir raison, il aura toujours moins raison dans son ordre subalterne que le sens profond, secret, "poétique" si l'on veut, prophétique à coup sûr, qui replace chaque chose particulière dans sa juste perspective, apprend à voir en elle un hiéroglyphe de l'invisible et à déchiffrer l'univers comme un blason de Dieu ».

L'ouvrage donne au chercheur épris de l'art du déchiffrement (qui se distingue du banal dénombrement, comme l'interprétation se distingue de l'explication) des éléments premiers et primordiaux. Notre temps n'est que trop enclin au délire d'interprétation. Il importe désormais de se reporter à l'essentiel. Les plus vastes champs du savoir ne valent que s'ils s'ordonnent et désignent un centre, qui est la Sapience. Le style vient servir la Sapience en donnant à la pensée l'élégance et la précision qui font de la quête de la Vérité une aventure digne d'être vécue. De toutes les aventures humaines, la chevalerie spirituelle est celle qui donne avec le plus d'exactitude au mot orientation sa signification aurorale et libératrice. L'ouvrage s'adresse ainsi au premier titre à celui qui s'interroge sur le sens du passage entre l'histoire et la Légende.

Toute vie prédestinée fleurit dans la Légende. Sa corolle d'or s'épanouit dans le supra-sensible. « Saint Bernard, écrit Philippe Barthelet, a quitté l'histoire pour le conte, quand le conte est devenu le refuge de toute sainteté opérative et médiatrice dans l'ordre temporel. La légende bernardine – legenda, ce qui doit être recueilli, et lu – a refleuri bientôt dans la Quête du Graal, dont l'auteur anonyme a fait de Galaad le double poétique de l'abbé de Clairvaux, au point que tout le roman peur se lire comme une nouvelle Vita Bernardini dépouillée des contingences de la biographie : non pas recomposition délibérée après coup sous le déguisement de la littérature, ce qui eût permis tout juste de produire un très-piteux roman ; mais infaillible coïncidence de l'allégorie et de l'histoire dans l'unique réalité du symbole ».

21/06/2004

Le Nom du monde est Forêt d'Ursula Le Guin. Laurent Schang sur Le Retour des caravelles de Lobo Antunes

19/06/2004

Aragon sans mentir : entretien Rémi Soulié / Laurent Schang

Lien permanent | Tags : littérature, critique littéraire, louis aragon, rémi soulié, laurent schang |  |

|  Imprimer

Imprimer

16/06/2004

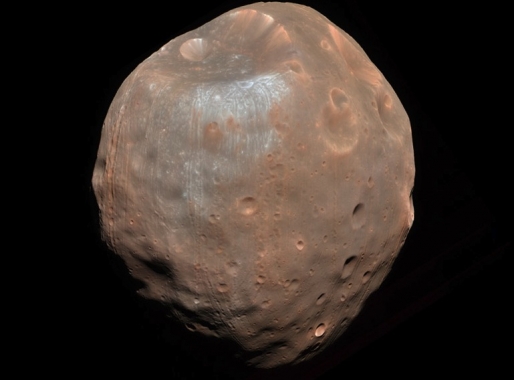

Mars la rouge

Lien permanent | Tags : littérature, critique littéraire, astronomie, science-fiction, pierre boutang |  |

|  Imprimer

Imprimer

15/06/2004

Artistes sans art, écrivains sans parole

14/06/2004

Les châteaux au Portugal de Dominique de Roux

Lien permanent | Tags : littérature, critique littéraire, dominique de roux, rémi soulié |  |

|  Imprimer

Imprimer

12/06/2004

Quelques lectures du stalker - Gustave Thibon

09/06/2004

Pétition pour l'intelligence - Lyber 6

Je ne comprends guère l’étonnement scandalisé de celles et ceux qui s’affligent de voir l’enseignement des humanités (quel mot admirable !) jeté dans la fosse septique doublement profonde du constructivisme (quel mot horrible !) pédagogique et de l'adaptation à notre bienheureuse modernité marchande. Je ne le comprends guère mais le respecte infiniment et le soutiens, étant d’ailleurs l’un des signataires de cette pétition pour l’intelligence, même si la plus petite once de réflexion dévoile que, à l’évidence, il n’y a pas que des contraintes budgétaires imposées par le gouvernement, fussent-elles bien réelles, à l’origine de cet universel et tragique bradage du savoir. Je m’étonne encore de voir que l’on n’emploie guère ou jamais, sauf erreur de ma part, le mot qui conviendrait pourtant à la caractérisation de cette entreprise de démolition, le mot de haine qui est ici (ici, messieurs les imbéciles des Inrockuptibles), crime impardonnable, crime contre l'esprit, haine contre l’esprit. Disons plaisamment que leur étonnement m'étonne. Car enfin, n’y a-t-il pas un lien évident entre la honte que certains pays, dont le nôtre assurément, éprouvent à l’endroit de leur histoire, éminemment chrétienne, pétrie d’un savoir qui est (le veuillent-ils ou pas) d’abord, avant tout, affaire de langage, c’est-à-dire de lettres et d’écrits, et cette volonté torve mais puissante de casser la colonne de la tradition, de saper les fondations de l’immense et fragile colonne du logocentrisme ? N’y a-t-il pas un lien évident, mille fois répété mais néanmoins systématiquement nié, entre le fait de stigmatiser tout respect du passé et de l’autorité et le mépris voilé dans lequel l’enseignement du français est cantonné, notre langue étant elle-même riche d’un passé immémorial ? Car le moyeu sur lequel l’Occident a entamé, depuis des siècles, ses révolutions (au sens historique du terme pas moins qu’astronomique) et, maintenant, ses girations devenues folles comme le disait Chesterton, est celui du Verbe. Je ne puis donc qu’être, sur ce point, d’accord non seulement avec George Steiner (texte ci-dessous de mon essai, soit le Lyber 6) qui jamais ne se lasse de stigmatiser ceux qu’il juge, bien souvent à raison, comme étant les responsables directs de la destruction de la langue (ou tout du moins de l’accélération de cette même destruction), Jacques Derrida et sa cohorte universitaire de nains bavards mais aussi avec Pierre Boutang aux yeux duquel notre langue jouissait d’une sorte de privilège ontologique dans son droit (et son devoir) d’évoquer la beauté. C’est un premier point qui aura au moins eu l’avantage de nous plonger dans les arcanes d’une transmission qui, de siècle en siècle, a permis que la parole des présocratiques et celle de Socrate puisse encore être écoutée par un adolescent de Villeurbanne ou de Montreuil, qui peut même, s’il le désire, se pénétrer de l’étrange langue des Serments de Strasbourg, rédigés en 842 si ma mémoire m’est fidèle, qui peut même encore être ému par les voyages merveilleux d’Ulysse et saisi d’effroi par les sombres destinées des héros d’Eschyle. Ce n’est hélas pas tout car, inévitablement, après la plongée dans les grands fonds mystérieux, la rugueuse réalité aura vite fait de nous aspirer pour nous laisser, dégoûtés et trempés, barboter dans une flache de médiocre insignifiance, je veux parler de l’extraordinaire prétention du corps professoral (et des étudiants !), de son incroyable suffisance, dont j’ai pu souffrir plus d’une fois. J’ai dit ce que j’avais à dire sur l’un de ces professeurs, de philosophie en l’occurrence, mandarin lyonnais qui d’ailleurs a signé la pétition en question. Je renvoie mon lecteur à ce texte qui m’a valu quelques franches réactions, certaines très amusées et, bien sûr, aucune de la part du monarque drapé dans sa kierkegaardienne toge d’humilité chrétienne. On me répondra banalement, naïf que je suis, qu’il y a toujours un gouffre entre la lettre et l’esprit, entre les intentions affichées et le comportement réel, entre la raison et le cœur… Oui, c’est une évidence… Mais je ne puis et je l’espère ne pourrai jamais l’avaler comme s'il s'agissait d'une sucrerie et n’y plus songer. J’avoue ainsi être parti d’un grand éclat de rire en lisant ce texte, vieux de quelques années, d’une insignifiance toute universitaire, rédigé par une des anciennes élèves (à présent mariée, elle reste encore une élève…) du maître. Bien vite cependant, le rire, fût-il horriblement jaune, a disparu pour faire place à une immense colère que je croyais éteinte au profit de sa transsubstantiation en mépris, cet or du pauvre. Alors que cette imbécile ronronne la douce mélopée apprise patiemment dans les volumes vert bouteille de l’Orante, alors que sont pieusement alignés les poncifs, pas mêmes dignes de figurer dans quelque condensé du Reader’s Digest, sur la sincérité, l’honnêteté et la vérité, que croyez-vous que cette ménagère diplômée, dans l’incognito de son intériorité, dans la fine pointe de sa relation avec le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, dans le secret paradoxal de l’Individu livré aux affres d’une vie bourgeoise parfaitement insignifiante et remarquablement assumée, que croyez-vous donc que faisait, sans doute au moment même où elle rédigeait sa docte bluette, que croyez-vous que faisait cette jeune femme, ses lunettes minutieusement pointées sur les lignes du philosophe danois, sa preste main rédigeant d’une écriture lilliputienne quelque fulgurante percée sur l’histoire de ce grand esprit qui toute sa vie médita sur une douloureuse séparation trop célèbre pour que je m’étende, oui, que croyez-vous que faisait à ce moment-là Natacha V.-G., thésarde perpétuelle, consciencieuse épouse d’un probable notable lui-même réduplicable (ré et pas re disait-elle...) à l'infini, que croyez-vous qu’elle faisait au moment même où, une fois de plus, elle devait se pencher sur l’œuvre paradoxale d’un philosophe qu’elle méditait depuis des années comme un élève obstiné tente de déchiffrer un texte obscur ? Que faisait donc cette inconsolable Régine Olsen qui se donna à Thierry plutôt qu’à une vie de solitude orante ? Rien… Ah, si ! tout de même : elle conchiait en toute bonhomie, sans l’ombre d’un doute, son indéracinable profession de foi kierkegaardienne et jetait à la pissotière les immarcescibles (le mot vous plaît Jean-Noël) notions – en effet, elles n’étaient bien que cela dans son esprit ! – d’intériorité, de sincérité, de vérité, de foi… Que l'on vienne se lamenter, ensuite, que l'on me serve les trémolos aigres de mille chœurs antiques de vierges éplorées, que l'on déplore en se battant la coulpe du naufrage des humanités alors que leur premier enseignement, à l'endroit même de celles et de ceux ayant choisi d'enseigner, est une exigence qui, bafouée, se retourne contre celles-ci et ceux-là qui n'ont jamais eu de mots assez forts pour la défendre et, dans le secret de leur âme, assez d'empressement pour la trahir. En tout cas, il est évident que, si la philosophie et l'enseignement d'un français respectueux de ses origines latines devaient disparaître, si les places réservées aux jeunes agrégés devaient décidément décroître d’année en année, l’existence même de ce type d’institut au demeurant parfaitement légitime, piloté par notre maître en ironie, serait sérieusement compromise… Du moins, pour une fois, gageons que ce bourgeois incognito trouvera dans cette polémique quelque occasion de sortir de sa réserve marmoréenne, afin de revêtir l’armure dorée du chevalier de la foi et combattre à visage découvert la horde adverse de la médiocrité soixante-huitarde (toujours elle...) s’il veut continuer à gagner sa vie grâce à sa noble profession ! J'avoue attendre avec une noire jubilation de pouvoir contempler cet étonnant spectacle…

***

Voici le sixième Lyber de mon essai sur George Steiner, extrait du chapitre 3 (intitulé La mise à mort du verbe) de la troisième partie de l’ouvrage. Pour une plus grande facilité de lecture, j'ai supprimé les notes de bas de page. La Fausse parole est le titre d'un ouvrage remarquable d'Armand Robin.

La fausse parole

Qu'est-ce que la fausse parole ? C'est d’abord une parole qui a perdu son innocence, c'est-à-dire sa vertu poétique de jeu, sa capacité évocatoire de mondes fictifs. Ainsi, dire la phrase admirable (admirable selon l'auteur) : Le lion mit à sécher son burnous dans la rivière, c'est témoigner de notre liberté intrinsèque, de notre capacité de désamarrer le langage de sa rive logique (31) et, face à la stupide et consommable facilité avec laquelle il est dévoyé vers sa gabegie utilitariste, c'est témoigner encore de sa parfaite vertu conjuratoire. Pécheresse, vicieuse, la fausse parole rendue supérieurement consciente n'a qu'un but, la mise à mort du Verbe, la mise à mort de l'innocence, de l'Innocent, crime occulté derrière un nuage de fumée, le déferlement des mots trompeurs (45), le voile d'illusion qui nous enlève le bon usage de la parole, nous entretient de l'effectivité fictive de la muetteté (44) toute pleine et sonore de cadavres de mots, de paroles désensibilisées, décapitées, désaxées, déshumanisées. Car c'est à l'homme, bien évidemment, qu'on a retiré la parole, à l'homme qui, comme un mort-vivant, continue à remuer les lèvres (Id.). Cette subtilisation est l’œuvre de ce que Robin nomme succulemment les éperviers mentaux, de redoutables êtres psychiques assiégeant la planète, obsédant l'humanité, cherchant des peuples entiers d'esprits à subjuguer (41), qui se sustentent de toutes nos inattentions à penser, s'engraissent de tous nos manquements à ce naturel génie de vivre que nous avons tous reçu (42). Encore une fois, seule l'extrême innocence des cœurs et des âmes pourra vaincre l'avidité carnassière de ces maléfiques oiseaux de proie. Cette criée, comment en expliquerions-nous la sourde violence, le hourvari désordonné ? Comment expliquerions-nous que des millions d'hommes et de femmes ont succombé à leur faux prestige ? La puissance de ces volatiles charognards n'est pas suspectée, ce n'est pas elle qui est à l'origine de cette violence ni de ce rapt, puisque leur existence n'est qu'un simulacre de vie : leur enveloppe, comme celle de Kurtz ou de Ouine, comme celle de Hitler, ne recouvre que du vide. C'est en fait parce que le peuple s'est lassé de devoir rechercher la Vérité qu'il a accepté de se laisser berner par la propagande pourtant grossière, qui ne trompe, généralement, personne, et qui va même, ô suprême ruse !, jusqu'à choisir des paroles, véhiculer des mensonges dont l'énormité goguenarde sera comprise de tous comme s'il s'agissait d'un monstrueux clin d’œil (81), qui de surcroît ridiculisera la vérité dissoute dans une farce pantagruélique. Il est donc possible, nous avoue Robin, qu'une bonne partie de l'humanité actuelle ne désire plus du tout de vraie parole, qu'elle aspire à être entourée quotidiennement des bruissements des oiseaux de proie psychiques (52). L'homme, parce qu'il ne supporte pas (plus ?) le poids immense de sa conscience, parce qu'il cherche à n'importe quel prix à rejeter l'effroi que lui confère son inaliénable liberté, remet celle-ci, comme la parabole du Grand Inquisiteur nous l'apprend, aux pieds de l'Idole qui saura prendre en main sa destinée. Une dernière cocasserie guette l'esclave. Car cette idole est elle-même enchaînée, nous confie l'auteur, elle claque au vent parce qu'elle est vide comme une cosse ; en effet, le suprême paradoxe, et l'illusion tragique dans laquelle plonge cette humanité déshumanisée, qui n'a plus droit à la parole parce qu'elle en a refusé la garde altière et risquée, c'est de comprendre que son maître est absent, qu'il n'existe pas, qu'il a été détruit et dévoré par ses propres paroles trompeuses, qu'il est tombé dans l'état de muette prostration dans laquelle végète le Satan de Dante. Je me permets de citer longuement le texte magnifique de Robin, qui écrit (51) : Si le dictateur possédait selon son rêve l'univers entier inconditionnellement, il établirait un gigantesque bavardage permanent où en réalité nul n'entendrait plus qu'un effrayant silence ; sur la planète règnerait un langage annihilé en toute langue. Et cet envoûteur suprême, isolé parfaitement dans l'atonie, loquacement aphasique, tumultueusement assourdi, serait le premier à être annulé par les paroles nées de lui et devenues puissance hors de lui ; il tournerait indéfiniment en rond, ajoute Robin, qui poursuit sa métaphore infernale par une image extrême, avec toujours sur les lèvres les mêmes mots obsessionnels, dans un camp de concentration verbal. Je crois qu'une trop pesante glose étoufferait la force de pareilles phrases, où tout est dit ; la puissance dérisoire de l'imposture, mais aussi l'effarante capacité de copie du réel dont elle dispose, l'étonnante et réellement diabolique puissance de simulacre qui érige une réalité en second, ou plutôt en creux ; réalité illusoire, irréalité manifeste encore accentuée par l'annulation stylistique opérée par les doublets de termes antinomiques, avant d'être elle-même rongée par le vide à quoi elle a donné naissance, avant d'être à son tour dévorée par le monstre vide qu'elle a enfanté, avant de laisser place, comme en une parousie négative, à l'absence d'un être digéré par une parole stridente mais insonore.

J'ai parlé d'emprisonnement infernal. Du reste, ayant posé que le langage avait perdu son innocence, nous n’avons pas identifié l’auteur du délit. Robin, explicitement (et contrairement à la prudence de Steiner qui, sur ce sujet, hésite), fait référence à la puissance de Satan, à l'assaut de Lucifer (81), ce contre-Verbe qui parodie la surrection divine de la Parole par le surgissement d'un non-langage (51) et la reprise loufoque de termes éminemment religieux, voire liturgiques (86). Satan, qui est cet être déchu dont la capitulation ontologique n'est peut-être jamais mieux appréhendée que par l'image d'une giration folle, d'un tournoiement infini qui est chute dans le gouffre de l'abîme. Robin parle ainsi d'une intelligence tombant de cercle en cercle jusqu'à ce dernier degré des abîmes (60), ou encore d'univers géants de mots qui tournent en rond, s'emballent et s'affolent, sans jamais embrayer sur quoi que ce fût de réel (54), d'un langage séparé du Verbe, qui est alors mis en circulation autour de la planète en une inlassable ronde où les très brefs arrêts sont de haines adverses qui, pareillement, hébergent, réchauffent, nourrissent, remettent en route ce vagabond dérisoire (66). Parvenue à l'ultime rebord de l'Etre, là où, selon Hugo, Satan a réussi tout de même à s'accrocher après une chute de plusieurs millénaires, l'angélique intelligence est condamnée au monologue, dans lequel sont répétées sans fin, avec grincements de rouages, les formules à jamais inchangeables de la possession (60). Possession de quoi ? Possession de soi-même, muette union d'une conscience dévorée par la faim de sa propre dévoration, selon un tête-à-tête démoniaque qui fascinait Baudelaire, que peignit monstrueusement Milton par les auto-engendrements saturniens de son immense Satan. Cette hyper-conscience, cette conscience dans le Mal, pour utiliser le vocabulaire du poète de La Fanfarlo, son unique effet est d'entretenir le fil ténu d'une inexistence percluse sur les rebords, sur les marches de l'Etre, qui rumine sa vengeance bovine en l'attelant à la certitude creuse d'être la source, la sentine de son engendrement parodique ; Satan joue à Dieu, il est divin à l'envers (p. 89, cette expression étant appliquée au bolchevisme), parce que, dans son inlassable et monotone monologue, il croit usurper l'autonomie divine, qui est dialogue aimant, croit acquérir une personnalité alors qu'il n'est que l'esclave de sa haine, ne pouvant faire autre chose qu'entendre, sans jamais une seule seconde de répit, le ressassement perpétuellement prévisible de l'ondée du sous-langage (91).

Portrait de l'homme médiocre

Le verbe dévalué nous enferme dans la banalité parodique de la répétition inlassable. La fausse parole, parce qu'elle est toujours à l'affût (comme l'oiseau de mauvais augure qu'elle est) de ce qui est neuf, est déjà vieillie avant que d'avoir été seulement prononcée, déjà ridiculisée par une nouvelle parole qui elle-même ne sera pertinente que le temps qui la séparera d'une nouvelle redite incongrue et décisivement caduque ; de sorte que la fausse parole est la parole de l'homme médiocre, qui est l’homme de la redite. Cette phrase peut étonner : la fausse parole est la parole de l'homme médiocre. N'ai-je pas écrit qu'elle était l'apanage indiscutable de personnages tels que Kurtz, Ouine ou Hitler ? Eh bien ! quoi ? N'est-il pas clairement visible que ces trois-là organisent une véritable constellation d'astres mort-nés, mi-éteints, mi-allumés, ne disposant, pour alimenter leur fade combustion, que d'un feu qui ne dévorerait pas la plus petite poussière, qui ne remplirait, comme l'action maléfique exercée par Ouine, le plus petit creux d'une entaille ? L'homme médiocre est le père du faux langage ; certes, il n'en est pas le géniteur véritable, puisque celui-ci n'est autre que l'insignifiance d'une conscience qui, parce qu'elle est perpétuellement occupée par elle-même, est absolument vide : Satan. Je parle de paternité dans le sens d'une analogie spirituelle inversée : l'homme médiocre est le père de la fausse parole parce qu'il lui offre un toit — sa propre bouche d'avare — où abriter sa ronde déboussolée, avare elle-même de toute violence, de tout excès qui l'engagerait sur le sentier de la vie, c'est-à-dire de la vraie parole. Nul mieux qu'Ernest Hello, nul mieux que l'auteur de L'Homme n'a qualifié avec plus de justesse l'épouvantable atonie dans laquelle l'homme médiocre fait son nid : L'homme médiocre est juste-milieu sans le savoir. Il l'est par nature, et non par opinion ; par caractère, et non par accident. Qu'il soit violent, emporté, extrême ; qu'il s'éloigne autant que possible des opinions du juste-milieu, il sera médiocre. Il y aura de la médiocrité dans sa violence. Atonie, refus de l'action et du choix qui entraîne l'adhésion plénière au mouvement des vivants, prudente circonspection molletonnée par le rembourrage de l'entre-deux, froideur — plus même : froid ontologique, glace du Satan dantesque et du Démon selon sainte Catherine de Sienne. Hello écrit encore : L'homme vraiment médiocre admire un peu toutes choses ; il n'admire rien avec chaleur. Si vous lui présentez ses propres pensées, ses propres sentiments rendus avec un certain enthousiasme, il sera mécontent. Il répétera que vous exagérez ; il aimera mieux ses ennemis s'ils sont froids, que ses amis s'ils sont chauds. Ce qu'il déteste par-dessus tout, c'est la chaleur —, telles sont quelques-unes des plus évidentes caractéristiques de la médiocrité selon Hello.] D'ailleurs, comment l'homme médiocre pourrait-il ne pas trouver séduisante la fausse parole, cette parole qui refuse de s'engager, qui ne fait que parler, sans que son inébranlable aptitude verbale trouve un quelconque ancrage sur la terre ferme, comme on le voit dans l'extraordinaire Bavard de Louis-René des Forêts ? Comment le médiocre ne chérirait-il pas — comme l'avare chérit son trésor, ou plutôt, l'idée même de son trésor — le trésor dilapidé d'un verbe condamné à l'inaction porcine, si l'homme courageux, l'homme de hauteur, bref, l'homme de parole, pense comme Hello que la Parole est un acte. C'est pourquoi, écrit Ernest Hello, l’homme héroïque essaie de parler ; c’est pourquoi, ajoute-t-il superbement, j'essaye de parler.

Pour Hello, il n'y a pas de rédemption possible pour le médiocre ; non point parce que Dieu, comme un aigle, refuserait de fondre sur sa proie et, l'ayant ravie, de la sauver, mais parce que le médiocre, comme je l'ai dit, est l'homme du non-choix, l'homme du doute érigé en non-style de vie. Il est le froid absolu qu'aucune parcelle de rayonnante chaleur ne pourra arracher de son permafrost ontologique. A la différence de celui qui fut le grand ami de Léon Bloy, le tableau que nous dresse Robin d'un monde gorgé comme une outre d'une parole fausse et labile, bien que sombre, n'est pas désespéré. D'abord, l'humour de l'auteur troue utilement les ténèbres rances puis, toujours, sous l'amoncellement des sombres nuages, se devine la petite lueur qui déchirera les monstres chargés de mots comme s'ils étaient des lambeaux de coton ; ainsi, l'auteur opère-t-il, selon ses propres termes, une outre-écoute, une écoute d'au-delà des mots factices, qui traverse comme un coursier de lumière le royaume instable, inconstant et, finalement, inconsistant comme un mauvais rêve, et trouve, au terme de sa chevauchée, sur la terre rédimée où les mots lavés, comme le blé nouveau, pousseront dru, l'aura d'un beau feu de bois flambant.

Sur Le Transport de A. H. Sur Monsieur Ouine. De la littérature considérée comme un trou noir

Dans Le Transport de A. H., Hitler n'est pas un homme, parce qu'un homme est d'abord une voix, et qu'une voix est la gerbe qui relie entre elles chacune des directions, des dimensions qui font la vie d'un homme, qui façonnent son visage et son âme, ceux des autres, ceux des hommes et des femmes qu'il aime, admire ou hait, morts depuis longtemps ou pas encore nés. Hitler n'est pas un homme parce qu'il n'est qu'une voix, et que celle-ci, à son tour, onctueuse, puissante, fanatique, démesurée, folle, charmant les serpents et les âmes, ne s'ente sur rien, ne se fixe sur aucune assise d'où lancer sa gerbe étincelante, mais se contente de parasiter, de se nourrir des mots pourris qui la fascinent et desquels elle ne peut se délier, afin de pourrir à son tour les cervelles de celles et ceux qui les écouteront, subjugués ou simplement écœurés, subjugués et écœurés. Hitler n'est pas un homme, il n'est qu'un homme médiocre, affreusement banal, non pas mis au ban, selon l'étymologie du mot qui en fait — en aurait fait — un intouchable, mais rejoignant expressément la communauté des hommes, elle-même affreusement banale, affligée, pendant les premières pages du roman, par les sangsues, les tiques, la chaleur et l'humidité, les diarrhées et les rêves puérils. Hitler qui parle — et ne fait que cela, parler : Il pouvait faire des mots ce qu'il voulait. Les mots dansaient pour lui et ils saoulaient les hommes ou les battaient à mort (Trans, 137) —, n’est pourtant pas un homme. On ne voit pas son visage : si on le voyait, une lueur d'humanité, de fatigue ou de douleur serait bien capable de faire oublier à ses ravisseurs les crimes monstrueux qu'il a perpétrés jadis. Il n'est qu'une voix, dont l'étrange et perfide mélopée contamine les pages du roman de Steiner, comme les mots de l'ancien professeur Ouine contaminent les pages du roman éponyme de Georges Bernanos, comme les mots de l'aventurier Kurtz contaminent celles de l’œuvre de Joseph Conrad, Cœur des ténèbres, comme les mots du héros de Dostoïevski contaminent les recoins puants de son souterrain, comme les mots, enfin, du vagabond Marius Ratti contaminent les cervelles d'un petit village tyrolien où Broch fait éclore la parole vide du Tentateur. Autre chose que les seules et troublantes similitudes narratives existent pourtant entre ces œuvres : dans le roman de Steiner, l'action se déroule dans une forêt en décomposition, où le coeur des ténèbres s'est tapi, comme Kurtz l'a fait, s'entourant d'une horde fanatique : Il s'est tapi sur ce banc de vase, centre inerte du marais, dont il faut que nous nous arrachions (Trans, 34), nous est-il dit d'Hitler. Identiquement, aller vers Kurtz ou A.H., c'est aussi faire un voyage dans le temps, vers un âge du monde désormais révolu où l'homme, encore familièrement proche des animaux, pouvait comprendre les signes d'une nature luxuriante qui à présent le menace et veut le tuer. Remonter le fleuve ténébreux ou s'enliser dans les marais puants, explorer le château des Néréis dans lequel s'est réfugié le podagre Ouine, c'est être confronté à la mort, certes, de manière évidente, et à toutes ses floraisons — vermine, fièvre, saleté, humidité, pourriture et décomposition —, mais c'est aussi s'exposer au venin de la plante mère, au Mal personnifié. Autre similitude : chacun de ces trois personnages, Ouine, Kurtz et A.H., sont remplis de vent : ainsi, lorsqu'il composera ses Hollow Men, T. S. Eliot placera en exergue une phrase du Cœur des ténèbres. A. H., lui aussi, n'est rien de plus qu'un pantin, une carcasse creuse ; son secret est d'être acteur jusqu'au bout, il a l'obsession théâtrale parce qu'il a toujours été, et il continue d'être l'arbitre souverain de son public (Trans, 11). Et Ouine ? Bien trop nombreuses sont les occurrences qui, dans le texte de Bernanos, signifient la vacuité du personnage. Ouine n'est rien, rien de plus qu'une voix étouffée, gonflée par le pus de la maladie : mourant, il réclame à l'adolescent qui l'assiste, Philippe surnommé Steeny, un dernier secret, même pitoyable et ridicule, même minusculement inintéressant, autour duquel, comme une perle noire, il pourrait toutefois reconstituer sa nacre : Ouine est un parasite, il se nourrit de la lente décomposition du village de Fenouille, paroisse mourante plus que morte. Kurtz n'est rien lui aussi, rien d'autre qu'une ombre, comme l'était le nègre du “Narcisse”, autre personnage de Conrad, un homme dont la caboche remplie d'un peu de bourre, comme s'en souviendra T.S. Eliot, fomente dans l'obscurité impénétrable de la jungle des plans grandioses d'éducation, de rédemption des sauvages dont nous ne saurons rien, si ce n'est qu'ils préconisent, alors que l'aventurier, comme un missionnaire démoniaque, est parvenu au bout de la nuit, d'exterminer toutes ces brutes ! A son tour, le héros du Souterrain n'est rien, rien qu'un homme sustenté par la haine et l'envie les plus minusculement médiocres, qualités des hommes sans qualité que Fédor Sologoub, dans son Démon de petite envergure, saura retrouver avant Musil et son Homme sans qualités, avant Broch et ses Somnambules, avant Julien Green et ses Epaves, avant même que Bardamu ne déambule sous nos yeux, la silhouette défraîchie et l’haleine lourde, explorant les boyaux puants dont Céline, bon prince, l’a fait aventurier misérable. Enfin, Marius Ratti n'est rien, rien de plus qu'un vagabond, un prophète raté réclamant des paysans qu’il a fascinés qu'ils abandonnent l'utilisation des machines et retournent à l'exploitation de la mine fermée des dizaines d'années plus tôt, afin que les puissances de la terre, celles-là même que Hitler saura admirablement évoquer dans ses discours chthoniens, retrouvent leur antique grandeur, détruite — ou seulement étouffée ? — par le christianisme.

De la littérature considérée comme un trou noir

Que puis-je bien vouloir signifier, par ce sous-titre étrange et, je l'avoue sans peine, légèrement provocateur ? Maurice Blanchot qui l'emploie dans Le Livre à venir, met en rapport l'espace poétique et l'espace cosmique : nous mettons en rapport la négativité d'un espace aboli, celle d'un astre inversé, et la déhiscence, au sein d'une écriture romanesque, d'un vide qui la creusera jusqu'à son amuïssement final. Rien, dans ces romans, rien dans Monsieur Ouine, Le Transport de A. H. ou Cœur des Ténèbres n'est clairement offert à la compréhension du lecteur, qui le plus souvent en est réduit, pour combler les trous du tissu romanesque, à devoir échafauder des hypothèses narratives — ainsi en va-t-il de la destinée surnaturelle de monsieur Ouine : est-il perdu ou sauvé ? — ou à tisser une trame qui, dans le roman de Bernanos comme dans la nouvelle de Conrad, s'effiloche. Nous nous trouvons ici face à des objets insolites, malgré les évidents rapprochements qui existent entre eux et les autres oeuvres du corpus des deux auteurs. De plus, dans l'un comme dans l'autre, force est de constater que le Mal, aussi remarquables que puissent en paraître les effets et les manifestations, n'est rien d'agissant : c'est son épuisement, c'est son tarissement qui en constituent l'aboutissement inversé, celui-ci n'étant jamais mieux figuré que par la consomption de la voix des personnages maléfiques principaux. Ces prémisses posées, les différentes oeuvres dont j'ai parlé pourraient être analysées comme l'illustration symbolique d'un objet exotique qui n'a rien à voir avec le monde de la littérature, une abstraction dévoreuse que les scientifiques appellent trou noir. Bien avant que les moyens expérimentaux n'apportent des preuves fragmentaires de l'existence de ces colosses d'absence, ceux-ci avaient fasciné l'esprit des poètes qui les évoquaient dans de singulières visions : ainsi de Blake dans son Mariage du Ciel et de l'Enfer, ainsi encore de Nerval, dont les vers extraits des Chimères demeurent célèbres : En cherchant l'œil de Dieu, je n'ai vu / qu'un orbite / Vaste, noir et sans fond, d'où la nuit qui l'habite / Rayonne sur le monde et s'épaissit toujours. Jadis, les chercheurs surnommaient ces ogres des astres occlus, c'est-à-dire fermés, refermés sur eux-mêmes, des corps noirs, inimaginablement froids. Ainsi de l'ancien professeur de langues vivantes, monsieur Ouine, qui tombe dans le propre gouffre de son âme, après avoir exercé autour de lui, sa vie durant, une influence mauvaise et dévoratrice, vampirique ; ainsi encore de Kurtz, que l'auteur ne cesse de nous peindre comme un homme creux, cherchant qui dévorer.

Cette comparaison, du reste, n'est qu'une image, que nous pourrions insérer dans la vaste trame de ces oeuvres d'auteurs qui, de Léon Bloy jusqu'à Paul Celan (bien que demeurent irréductibles leurs radicales différences), ouvrent la Modernité et proclament la mort de Dieu, la brisure ontologique irréversible d'un ordre jusqu'alors fondé sur le Logos, sur l'assurance que celui-ci garantissait la pérenne cohérence d'un univers perçu comme l'espace où se déployaient les signes admirables de Dieu, qu'il fallait tenter de lire. Foucault décrit parfaitement cette coupure entre le signe que l'homme utilise et son référent ultime, cette progressive fissuration, puis l'écroulement de la fondation et de l'ordre logocentriques. Mon propos ne se limite pas à ce seul constat. Ce qui est en effet beaucoup plus intéressant, c'est de voir comment le roman tout entier de Bernanos, ainsi que celui de Conrad, à l'instar du concept d'astre froid qui, posant des questions nouvelles aux théoriciens, favorise l'émergence d'outils de travail (qui naissent eux-mêmes des bouleversements conceptuels engendrés par les tentatives de compréhension de ces objets aporétiques), poussent les chercheurs à poser à ces objets originaux des questions qu'ils n'auraient pu imaginer sans eux, qui même, n'auraient eu de sens en dehors de leur étude. Monsieur Ouine, Cœur des Ténèbres, chacune de ces oeuvres est une singularité, cette fois littéraire, objet fascinant de recherche et d'interrogation. Et le Mal absolu — dira-t-on qu'il est le Néant ? — est ce puits, cette frontière, ce disque d'accrétion qui dirige l'imprudent voyageur tombé dans sa spirale, au-delà de l'horizon, vers une réalité inapprochable autrement, absolument inconnaissable, radicalement insoupçonnable. La seule difficulté, mais elle est de belle taille, est que ce voyageur ne peut plus faire marche arrière, car, comme Monsieur Ouine ou Kurtz, il est désormais hors d'atteinte, hors de toute possibilité de secours, parce qu'il est perdu dans l'au-delà de cet horizon des événements qui forme la membrane imperméable du trou noir. On ne peut soupçonner ce qu'il y a derrière cet horizon ; la question même est saugrenue, n'a de sens que dans un univers dans lequel l'information — ici, l'écriture romanesque et la parole de Kurtz et de Ouine — en ordonne la parfaite cohérence. De même, on ne peut imaginer dans quoi le vieux podagre est tombé, main de Dieu ou main du Diable, à moins que la main avare et maigre du Néant ne soit celle qui agrippe Ouine. Ainsi, la destinée du professeur, l'exploration du roman de Bernanos, la compréhension du destin de Kurtz, ne valent que par la borne qu'elles posent péremptoirement sur le chemin de notre réflexion. Toutefois, quelle n'est pas notre surprise de constater que, fondée sur le gouffre, le vide, la béance, l’œuvre, aussi lacunaire, tronquée ou effilochée qu'on le voudra, existe bel et bien ? Notre étonnement n'est-il justement pas que ces oeuvres, bâties sur une parole (celle de Kurtz, celle de Ouine ; symboliquement, celle de l'Occident dédouané de Dieu, dont la mort lente est ainsi figurée) dont le progressif épuisement nous conduit vers une fin de partie aphasique et sépulcrale que nous pourrions rapprocher du concept-limite de l'il y a dont parlait Emmanuel Lévinas, que de telles oeuvres donc existent, et continuent, coûte que coûte, taraudées par l'urgence prophétique qui commande leur inextinguible loquacité, de dessiner le nouvel espace où se joue sans doute le destin de l'écriture de notre âge ?

05/06/2004

Nihilisme et littérature : au-delà de la ligne de risque + Entretien avec le magazine Citron