« Ricardo Paseyro est mort | Page d'accueil | Georges Bernanos dans la Zone »

08/02/2009

L'âme de Léon Bloy

Crédits photographiques : Anita Erdmann (Nature/National Geographic Photo Contest).

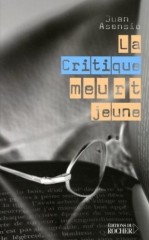

Cet article a initialement paru dans la revue Cancer ! puis a été repris dans La Critique meurt jeune. Je ne donne ci-dessous qu'une partie du texte, débarrassée de ses notes.

Léon Bloy, l'original plutôt que sa très pâle copie...

Rien à faire, Léon Bloy reste un des auteurs les plus méconnus de la langue française. Il est bien sûr, cette qualité allant presque automatiquement de pair avec le silence qui entoure son œuvre, l’un de nos plus grands écrivains, la réédition de L’Âme de Napoléon n’ayant pas besoin de confirmer cette banalité. Aucun article, aucune récente publication, pas même celle, en trois volumes prévus, de son colossal Journal inédit ne semble pouvoir changer ce triste constat. Il y a donc fort à parier que, malgré cette louable initiative de la maison Gallimard (qui avait déjà publié L’Âme de Napoléon dans sa collection L’Imaginaire) accompagnée du reste par une bonne préface de Laurent Joffrin, malgré le fait, encore, que certains auteurs très médiatisés tels que Maurice G. Dantec ou Marc-Édouard Nabe ont abondamment parlé des écrits de l’incendiaire Vieux de la montagne, cette méditation sur l’âme de Napoléon ne parvienne, une fois de plus, à sortir de l’enfer de nos lettres dans lequel les prudents de toutes confessions l’ont cadenassée à quadruple tour. En un mot comme en mille, Bloy fait peur, Bloy dérange et il dérange d’abord ses propres rangs, ces rentiers du Calvaire, ces bourgeois de la foi qu’il détestait si cordialement et qui, pour le punir, érigèrent autour de l’écrivain une enceinte de silence. Dès lors et c’est peut-être, finalement, la dernière chance, délicieusement antidémocratique, qui reste aux happy few : seule peut encore goûter Léon Bloy la poignée de rares esprits qui ne craignent pas d’affirmer que le Royaume s’ouvrira, d’abord, pour ses enfants les plus violents. J’ai parlé de l’auteur du fameux Théâtre des opérations, œuvre fort inégale dont l’une des phrases me semble cependant décrire à merveille l’espèce de tâche colossale à laquelle s’est livré Léon Bloy à l’époque où, avec une absence de retenue qui ferait passer les livres d’un Jourde ou d’un Péan pour des bluettes de première communiante, l’écrivain n’avait pas de mots assez durs pour critiquer les textes de ceux qu’il détestait, Émile Zola bien sûr, constamment étrillé, mais aussi Flaubert ou les frères Goncourt, et même Huysmans, qu’il goûta pourtant lorsque parut À rebours puis détesta après Là-bas. Dantec donc, qui écrit : «le cadavre de la littérature française attend encore qu’on s’occupe de son sort, quelque part dans les décombres de notre invisible défaite», évoque indirectement ce qui fut le grand œuvre ou plutôt l’œuvre au noir de Léon Bloy, mort sans laisser d’héritier direct, dans ce domaine, si l’on excepte, lui et lui seul, Georges Bernanos, autre alchimiste de la colère.

Rien à faire, Léon Bloy reste un des auteurs les plus méconnus de la langue française. Il est bien sûr, cette qualité allant presque automatiquement de pair avec le silence qui entoure son œuvre, l’un de nos plus grands écrivains, la réédition de L’Âme de Napoléon n’ayant pas besoin de confirmer cette banalité. Aucun article, aucune récente publication, pas même celle, en trois volumes prévus, de son colossal Journal inédit ne semble pouvoir changer ce triste constat. Il y a donc fort à parier que, malgré cette louable initiative de la maison Gallimard (qui avait déjà publié L’Âme de Napoléon dans sa collection L’Imaginaire) accompagnée du reste par une bonne préface de Laurent Joffrin, malgré le fait, encore, que certains auteurs très médiatisés tels que Maurice G. Dantec ou Marc-Édouard Nabe ont abondamment parlé des écrits de l’incendiaire Vieux de la montagne, cette méditation sur l’âme de Napoléon ne parvienne, une fois de plus, à sortir de l’enfer de nos lettres dans lequel les prudents de toutes confessions l’ont cadenassée à quadruple tour. En un mot comme en mille, Bloy fait peur, Bloy dérange et il dérange d’abord ses propres rangs, ces rentiers du Calvaire, ces bourgeois de la foi qu’il détestait si cordialement et qui, pour le punir, érigèrent autour de l’écrivain une enceinte de silence. Dès lors et c’est peut-être, finalement, la dernière chance, délicieusement antidémocratique, qui reste aux happy few : seule peut encore goûter Léon Bloy la poignée de rares esprits qui ne craignent pas d’affirmer que le Royaume s’ouvrira, d’abord, pour ses enfants les plus violents. J’ai parlé de l’auteur du fameux Théâtre des opérations, œuvre fort inégale dont l’une des phrases me semble cependant décrire à merveille l’espèce de tâche colossale à laquelle s’est livré Léon Bloy à l’époque où, avec une absence de retenue qui ferait passer les livres d’un Jourde ou d’un Péan pour des bluettes de première communiante, l’écrivain n’avait pas de mots assez durs pour critiquer les textes de ceux qu’il détestait, Émile Zola bien sûr, constamment étrillé, mais aussi Flaubert ou les frères Goncourt, et même Huysmans, qu’il goûta pourtant lorsque parut À rebours puis détesta après Là-bas. Dantec donc, qui écrit : «le cadavre de la littérature française attend encore qu’on s’occupe de son sort, quelque part dans les décombres de notre invisible défaite», évoque indirectement ce qui fut le grand œuvre ou plutôt l’œuvre au noir de Léon Bloy, mort sans laisser d’héritier direct, dans ce domaine, si l’on excepte, lui et lui seul, Georges Bernanos, autre alchimiste de la colère. Ainsi considéré, c’est-à-dire sous l’angle ou plutôt sous la coupe scientifique du médecin-légiste, il est vrai que Léon Bloy fut un des plus fameux peintres de la dissection, une sorte de Hans Holbein perpétuellement courroucé qui, hélas !, n’eut pas, pour évoquer la force de sa dramatique peinture, de Dostoïevski capable d’en fixer sans ciller l’horreur et la puissance. Car, s’il est certain qu’il existe des liens indissolubles entre l’art pictural et celui de la dissection, le rapprochement du cadavre et de l’écriture, pour surprenant qu’il puisse paraître, n’en est pas moins pertinent. Évoquons ainsi quelques noms de maudits qui, avec Bloy, n’en finissent pas de tourner dans le bal de notre oublieuse mémoire comme le furent et continuent de l’être Georges Darien ou encore Lucien Rebatet, écrivains de la cave ou des décombres plus que de la lumière vive du jour, auteurs qui, conscients de se charger de l’opprobre où les salonniers parisiens exercent leur cure de «docteurs en pureté» (l’expression est de Barbey dont Bloy fut un temps le secrétaire), ne craignent pas d’exposer aux yeux de tous la pourriture de leur époque, la décomposition de l’immense cadavre occidental. Certes, les connaisseurs de l’œuvre de Bloy hurleront de me voir ainsi rapprocher cet exécrateur universel à la plume perpétuellement dégoulinante du sang de quelque exécution littéraire de ces deux auteurs qui, bien évidemment, n’en ont eu le génie, le verbe ni bien évidemment encore la vision mystique grandiose du destin juif. On m’accordera cependant aisément que, comme dans les abîmes de l’océan, toute une population d’écrivains existe – ou plutôt devrait exister, palliant l’incurie de nombre de critiques contemporains – qui a pour charge ingrate d’assainir les profondeurs inconnues des milliers de détritus qui s’y entassent et qui, sans ce travail d’épuration salutaire, finiraient par constituer de véritables atolls, il est vrai rapidement rentabilisés par nos agences publicitaires. Hélas, c’est à notre époque où la profession d’égoutier ne bénéficie d’aucune largesse de la part de l’État que les fosses de la littérature paraissent intarissables.

Il nous faut donc, maintenant plus que jamais, dans les arts comme dans les souterrains puants, quelques natures solides qui ne craignent pas de plonger leurs mains dans la pâte féconde que dégorge voluptueusement notre admirable société, quelques maudits qui, comme le bourreau de Lagerkvist, acceptent de devenir des intouchables, des hors-castes méprisés et pourtant absolument nécessaires à notre survie. Léon Bloy fut de cette trempe, à vrai dire bien rare, peut-être même unique, l’un des seuls du reste qui soit parvenu à réaliser le très surprenant mariage du ciel et du carnaval (voire de l’enfer) ou, pour le dire plus prosaïquement, l’alliance du divin et du grotesque. C’est là l’originalité supérieure de l’œuvre de Bloy qui ne s’est jamais contenté de haïr, ce qu’il fit follement et avec une prodigalité outrancière, mais a été également capable d’aimer, d’admirer et de louer avec une ferveur de martyr. Il témoigna ainsi d’une fidélité sans faille à Baudelaire ou à Barbey mais, fait plus surprenant et moins connu, il fut aussi l’un des tous premiers à rendre compte des Chants de Maldoror de Lautréamont et à tenter de comprendre quelle sorte de feu pouvait alimenter un tel brasier (Gracq parle, lui, de volcan à propos de la prose ducassienne). Là, cependant, n’est pas l’essentiel, même si notre époque manque cruellement, je l’ai dit, d’une plume aussi dévastatrice que l’a été celle de Léon Bloy.

Imprimer

Imprimer