« Les Sommets du monde de Pierre Mari : lorsque le coq chante comme un cygne, par Gregory Mion | Page d'accueil | Dr Jekyll et Mr Hyde de Robert Louis Stevenson et Nous sommes tous morts de Salomon de Izarra »

13/05/2017

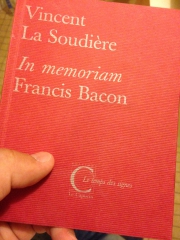

In memoriam Francis Bacon, ou le soupirail de l’Enfer où s’enferma Vincent La Soudière

Photographie (détail) de Juan Asensio.

Vincent La Soudière dans la Zone.

Vincent La Soudière dans la Zone.Afin de vous éviter de devoir acheter le dernier numéro de la revue Nunc, je reproduis in extenso mon article sur In memoriam Francis Bacon de Vincent La Soudière.

In memoriam Francis Bacon ou la haine des corps d’un trépané du plaisir

In memoriam Francis Bacon est un texte court (1) que Sylvia Massias a proposé en 2002 aux lecteurs français sans aucun apparat critique. Nous savons que ce texte «a été écrit en 1992, à la mort de Francis Bacon», comme nous l’apprend celle qui a composé, avec une minutie louable, les trois volumes de la correspondance de cet écrivain secret que fut Vincent La Soudière. Nous n’en savons guère plus, du reste, en lisant le résumé de l’année 1992 que contient le troisième et dernier tome, intitulé Le firmament pour témoin (2), de cette correspondance adressée à Didier, couvrant les années 1991 à 1993, lorsque Vincent se suicida : Sylvia Massias nous y apprend ainsi que l’écrivain «confirme cette sortie des ténèbres qu’il avait annoncée dans sa lettre du 21 février» et que, en conséquence, il «en profite pour lire, écrire et observer» alors que, de retour à Paris le 19 mai, «il n’enregistre pas de «rechute» contrairement à ce qu’il redoutait», «assiste à un spectacle de flamenco, visite une exposition, se rend à des rendez-vous médicaux, va se confesser à plusieurs reprises chez les jésuites, achète des livres et continue de lire beaucoup et d’écrire, surtout en espagnol». C’est toutefois durant cette même année qu’il confiera à son ami Didier se sentir «enchaîné aux puissances des ténèbres» qui «ont nom aboulie» et, surtout, être «aux portes de la folie». C’est encore le 28 avril 1992 que Francis Bacon est mort alors que Vincent La Soudière, lui, ne fait rien de ses journées lorsqu’il séjourne, durant le mois d’août, à Paris, le reste de l’année se partageant, comme je l’ai dit, entre sentiment d’accablement, visite de l’ami Didier à Paris et nouvelle séance de psychothérapie qu’il considère d’ailleurs comme «sa dernière issue humaine» (l’auteur souligne).

In memoriam Francis Bacon est un texte court (1) que Sylvia Massias a proposé en 2002 aux lecteurs français sans aucun apparat critique. Nous savons que ce texte «a été écrit en 1992, à la mort de Francis Bacon», comme nous l’apprend celle qui a composé, avec une minutie louable, les trois volumes de la correspondance de cet écrivain secret que fut Vincent La Soudière. Nous n’en savons guère plus, du reste, en lisant le résumé de l’année 1992 que contient le troisième et dernier tome, intitulé Le firmament pour témoin (2), de cette correspondance adressée à Didier, couvrant les années 1991 à 1993, lorsque Vincent se suicida : Sylvia Massias nous y apprend ainsi que l’écrivain «confirme cette sortie des ténèbres qu’il avait annoncée dans sa lettre du 21 février» et que, en conséquence, il «en profite pour lire, écrire et observer» alors que, de retour à Paris le 19 mai, «il n’enregistre pas de «rechute» contrairement à ce qu’il redoutait», «assiste à un spectacle de flamenco, visite une exposition, se rend à des rendez-vous médicaux, va se confesser à plusieurs reprises chez les jésuites, achète des livres et continue de lire beaucoup et d’écrire, surtout en espagnol». C’est toutefois durant cette même année qu’il confiera à son ami Didier se sentir «enchaîné aux puissances des ténèbres» qui «ont nom aboulie» et, surtout, être «aux portes de la folie». C’est encore le 28 avril 1992 que Francis Bacon est mort alors que Vincent La Soudière, lui, ne fait rien de ses journées lorsqu’il séjourne, durant le mois d’août, à Paris, le reste de l’année se partageant, comme je l’ai dit, entre sentiment d’accablement, visite de l’ami Didier à Paris et nouvelle séance de psychothérapie qu’il considère d’ailleurs comme «sa dernière issue humaine» (l’auteur souligne).Il nous faut donc trouver quelques autres indices, bien évidemment dans l’unique biographie qui pour l’heure existe en langue française, qui est aussi due à Sylvia Massias. La moisson, cette fois-ci, est plus riche, puisque nous apprenons (aux pages 556 et 558) de Vincent La Soudière, la passion de l’abîme (3), que le texte que l’auteur a consacré au peintre mondialement célèbre est un de ses derniers textes, l’un des «rares écrits tardifs qu’il ait dactylographiés et c’est aussi le plus long». Sylvia Massias précise en outre que son brouillon se trouve «dans ses deux derniers carnets», numérotés VIII et IX. Elle émet l’hypothèse, après tout plausible pour qui connaît bien l’œuvre tourmentée de Vincent La Soudière, que son texte sur Francis Bacon n’est rien de plus que la «transposition poétique» d’un épisode fort douloureux de la vie de l’écrivain, sa relation avec une certaine Sylvie, l’un de ses trois plus grands amours, avec Teresa et Françoise. Décidément très précieux, le travail de Sylvia Massias nous apprend que Sylvie était la maîtresse de Vincent des années 1966 à 1972, qu’il avait connue lorsqu’il habitait à Aix-en-Provence. Or, Vincent La Soudière devait apprendre en 1980 le décès, dû à un cancer, de son ancienne amante, ce qui lui fit éprouver «de terribles remords» sur leur liaison (lettre 530 du 21 février 1980, II, p. 471).

Il reste peut-être quelque trace de ces remords dans le texte sur Francis Bacon, mais ce qui est immédiatement visible, en tout cas, c’est bien davantage un immense dégoût, un dégoût qu’il ne faudrait pas craindre de nommer ontologique, du corps et, plus que du corps, du mystère de la chair qui est copulation, engendrement, filiation. Le texte de Vincent La Soudière débute au moment d’un acte charnel, les deux amants se prenant et, très vite, se déprenant, «avec une hâte effrayante qui est laide et porte l’odeur de la peur et du forfait». Tout est corps, révulsion devant le corps, et pas seulement devant l’acte de chair, car Vincent La Soudière, d’un bout à l’autre de son texte, ne cesse de répéter qu’il souhaite que l’âme, un quelconque principe spirituel au moins, un ange pourquoi pas («Mais l’ange n’a pas de corps», p. 9) innerve les corps laissés à l’abandon brut de l’animalité (les «feulements d’hyène», p. 14) et du sexe ce qui, apparemment, pour l’auteur, est tout un. Le sexe est une monstruosité, c’est même un crime, un «forfait sinistre» et un «désastre barbare» (p. 9), mais aussi un combat par-dessus le marché, l’image de l’Ange revenant avec ce dernier, même si l’auteur précise qu’il a lutté avec sa compagne «jusqu’à l’aube», mais «non comme Jacob avec l’Ange» (p. 15). Curieusement, c’est pourtant la vision d’une jeune fille montée dans le train où se trouve le narrateur qui semble réconcilier ce dernier avec le principe féminin lui-même, et lui permet en tout cas d’effacer «la lourde ardoise de la nuit précédente» (p. 19). Fort logiquement, cette femme, ou plutôt, cette «présence féminine» l’emplissant «d’une sensation de mystérieuse reconnaissance» (p. 19), capable même de contrebalancer la nuit d’horreur, est toutefois un peu trop éthérée (n’est-ce pas une «fiction» ?), mais permet néanmoins au narrateur, selon ses souhaits, «d’exalter ce qui est en haut et de coloniser ce qui est en bas» (p. 12). Il est étonnant de constater que le narrateur, à peine assoupi, semble retrouver le cauchemar de «la nuit enflée et presque satanique de tout à l’heure» (p. 19), la description du spectacle des deux amants devenant franchement sanguinolente, les «corps déformés» ressemblant «à l’étal d’un boucher ou aux visions hagards d’un ivrogne, comme dans les tableaux de Francis Bacon ou de Soutine» (p. 20). Et la scène véritablement satanique de se poursuivre, qui signe l’enfermement des deux amants dans une prison individuelle, chacun excluant l’autre de toute forme de partage et même de toute forme de communication, leur «emmêlement [se perpétrant] dans la solitude et le plus profond mutisme» (p. 22), comme si les deux corps étaient sacrifiés (mais par qui et à quels «dieux noirs et nus» (p. 25) ?) pour quelque «holocauste» de «violence pure», de «fureur», «le cœur asséché de de tout sentiment, essayant d’anéantir l’homme et la femme en nous» (p. 21).

Ce n’est pas par hasard que Vincent La Soudière évoque les corps des deux amants qui «se démenaient dans une sorte de cachot mental aux murs ensanglantés», les tortures se perpétuant de manière indéfinie semble-t-il, voire infinie, dans «la cage du diable», où «des griffes brûlantes [leur] arrachaient les yeux» (p. 23), la maîtresse de l’homme se débattant «en enfer» (p. 27), alors que ne cesse de résonner la cavalcade d’un désir englué dans la chair, qui n’a pour seul but que de parvenir à briser les murs du cachot, pour que déferlent «les vagues successives de la tempête» qui aboliront jetée, écluse et même excuse (p. 29), pour que l’âme aussi, qui «a été aplatie dès les premiers mouvements» (p. 30), retrouve de nouveau une raison d’être, une forme qui ne soit pas seulement celle d’un corps soudé à l’autre, mais la pure individuation d’un désir souverain qui, bien évidemment, aspire à un but plus haut que celui consistant à assoupir, un temps du moins, la douleur sur un lit de hasard, où «deux grands trépanés du plaisir, dans quelques heures, vont disparaître dans la bouche géante d’un camion d’ordures» (p. 28).

Ce texte court de Vincent La Soudière qu’est In memoriam Francis Bacon, absolument cohérent de bout en bout puisqu’il ne fait que ressasser les mêmes images de dévoration, de lutte, d’animalité, de cruauté, de dégoût et d’aspiration à un ailleurs que combat implacablement la descente inexorable dans les égouts d’une chair prisonnière, pourrait servir de préface à quelque improbable futur volume des Œuvres complètes de Vincent La Soudière, volume fort mince au demeurant, sauf à lui adjoindre plusieurs centaines de lettres, car cet écrivain malgré lui, sorte de tragique Bartleby des temps modernes, eût pour le coup mérité une étude d’Enrique Vila-Matas. Cette étude, avec un peu de chance, déborderait du reste assez vite le cadre assez franchement restreint de la petite enquête journalistique censée nous offrir, par le biais d’un symbolisme lénifiant, quelques aperçus sur ce qu’un critique sans intérêt a appelé l’énigmaticité de la littérature, sa clôture signifiante, pour ainsi dire, son enfermement dans un in pace de signes qui semblent être prodigieusement éloignés de la vie réelle, de la réalité rugueuse qu’il importe selon le grand poète d’étreindre. Vincent La Soudière, à la différence de son illustre aîné, paraît n’avoir réussi à rien étreindre, et cet échec incontestable ne nous intéresse qu’en tant qu’il nous apprend, sur la littérature, une vérité essentielle mais qui ne traîne pas dans les manuels scolaires : au rebours des assurances naïves, la littérature ne débouche sur rien d’autre qu’elle-même, comme si elle ne pouvait par essence nous proposer rien d’autre qu’un tête-à-tête infernal, qui en a englouti plus d’un. Et, parce que nous prenons la littérature au sérieux, corne de taureau mais plus encore : énigme et clôture, nous affirmons que Vincent La Soudière n’a pas été un Bartleby de papier, ni même un scribe stochastique, mais une sorte de damné volontaire qui, épuisant tous les secours humains et peut-être surnaturels, a fini par s’emmurer vivant dans ce que le génial Kierkegaard a appelé l’hermétisme démoniaque. Cette notion constitue à mon sens l’une des clés paradoxales les plus puissantes pour analyser certaines figurations du démoniaque dans la littérature, notamment celle qui troue la trame de Monsieur Ouine de Georges Bernanos, comme j’ai essayé de le montrer ailleurs (4).

Ce texte court de Vincent La Soudière qu’est In memoriam Francis Bacon, absolument cohérent de bout en bout puisqu’il ne fait que ressasser les mêmes images de dévoration, de lutte, d’animalité, de cruauté, de dégoût et d’aspiration à un ailleurs que combat implacablement la descente inexorable dans les égouts d’une chair prisonnière, pourrait servir de préface à quelque improbable futur volume des Œuvres complètes de Vincent La Soudière, volume fort mince au demeurant, sauf à lui adjoindre plusieurs centaines de lettres, car cet écrivain malgré lui, sorte de tragique Bartleby des temps modernes, eût pour le coup mérité une étude d’Enrique Vila-Matas. Cette étude, avec un peu de chance, déborderait du reste assez vite le cadre assez franchement restreint de la petite enquête journalistique censée nous offrir, par le biais d’un symbolisme lénifiant, quelques aperçus sur ce qu’un critique sans intérêt a appelé l’énigmaticité de la littérature, sa clôture signifiante, pour ainsi dire, son enfermement dans un in pace de signes qui semblent être prodigieusement éloignés de la vie réelle, de la réalité rugueuse qu’il importe selon le grand poète d’étreindre. Vincent La Soudière, à la différence de son illustre aîné, paraît n’avoir réussi à rien étreindre, et cet échec incontestable ne nous intéresse qu’en tant qu’il nous apprend, sur la littérature, une vérité essentielle mais qui ne traîne pas dans les manuels scolaires : au rebours des assurances naïves, la littérature ne débouche sur rien d’autre qu’elle-même, comme si elle ne pouvait par essence nous proposer rien d’autre qu’un tête-à-tête infernal, qui en a englouti plus d’un. Et, parce que nous prenons la littérature au sérieux, corne de taureau mais plus encore : énigme et clôture, nous affirmons que Vincent La Soudière n’a pas été un Bartleby de papier, ni même un scribe stochastique, mais une sorte de damné volontaire qui, épuisant tous les secours humains et peut-être surnaturels, a fini par s’emmurer vivant dans ce que le génial Kierkegaard a appelé l’hermétisme démoniaque. Cette notion constitue à mon sens l’une des clés paradoxales les plus puissantes pour analyser certaines figurations du démoniaque dans la littérature, notamment celle qui troue la trame de Monsieur Ouine de Georges Bernanos, comme j’ai essayé de le montrer ailleurs (4).Vincent La Soudière dans l’in pace de l’hermétisme démoniaque

Sans être une catégorie essentielle de la philosophie kierkegaardienne, le concept de démoniaque n’en occupe pas moins une place qu’il nous importe de définir brièvement. Spécifiquement mentionné et analysé, celui-ci apparaît, dans l’œuvre de Kierkegaard, à trois reprises et sous trois signatures pseudonymiques différentes : tout d’abord dans Le Concept de l’angoisse paru en 1844, signé par Vigilius Haufniensis, puis dans Le Traité du désespoir, rédigé par Anti-Climacus et publié en 1849. Dans Crainte et tremblement, l’ouvrage de Kierkegaard sans doute le plus célèbre, paru en 1843 sous la plume de Johannes de Silentio, le démoniaque est également abordé par le biais de la fable d’Agnès et du triton, librement adaptée d’un poème d’Andersen, Agnes og Havmanden datant de 1834 comme, dans la première partie de Ou bien-Ou bien, c’était la figure de Faust qui servait à Kierkegaard, dans son exploration du démoniaque, de cicérone virgilien. Ne nous attardons point davantage sur les différentes caractéristiques du démoniaque que détaille le philosophe, mais contentons-nous d’affirmer que clos et replié sur lui-même, sur son propre vide, le démoniaque selon Kierkegaard n’est pourtant jamais irrémédiablement coupé du Bien, dans ce cas pure ouverture, libération : «Le démoniaque est l’hermétisme, il est l’angoisse du Bien. Si nous appelons X l’hermétisme et que son contenu soit X, c’est-à-dire le comble du terrible ou de l’insignifiant […], qu’est-ce que signifie alors cet X qu’est le Bien ? Il signifie l’ouverture» (5).

Un lecteur conséquent des textes de Vincent La Soudière, et d’abord bien sûr de ses lettres, voit immédiatement quel profit il pourrait tirer de la notion de démoniaque tel que Kierkegaard le définit, l’immense majorité des textes de l’écrivain obéissant à ce double mouvement d’enfermement hermétique et, plutôt que de libération véritable, de fantasme de libération et d’ouverture. Malade chronique, paralysé dans son élan vital, incapable d'écrire, à mesure que les années passent, et ne considérant pas ce qu'il parvient à arracher de son inertie avec beaucoup d'aménité, l'écrivain posthume (cf. p. 413) qu'est Vincent La Soudière peut à bon compte affirmer : «J'ai tout perdu et j'ai gagné la joie» (1992, 766, p. 414). Mais, en dépit de sa «trop précieuse névrose» (1992, 771, p. 421) qui semble tout de même, quoi qu'il en dise, être un sérieux concurrent voilant la certitude que Dieu «n'a jamais été aussi proche de sa créature», Vincent s'est lancé sur un grand chemin, dont il mesure avec stupéfaction, et emphase aussi (son péché mignon, sur lequel il s'exprimera longuement (cf. lettre 752, 1991, p. 384) les stations : «J'ai revêtu (je le crois) le manteau écarlate du Christ après la flagellation. Restent le Calvaire et la Crucifixion. Pas une épine de la couronne du Sauveur qui ne sera plantée dans ma tête. N'est-ce pas là l'itinéraire de tout chrétien ? Cela fait parfois ma joie» (1992, 770, p. 420). Cela fait, surtout, sa souffrance très méthodiquement évoquée, jusqu’au dégoût, même s’il parviendra à lui donner un sens après avoir lu, comme en témoignent ses lettres 561 et 562 des 4 et 19 janvier 1981, l’article de Wilhelm Maas consacré à la descente aux Enfers du Christ et intitulé Jusqu’où est descendu le Fils. Voici ce qu’en écrit Vincent : «Cet article, très cher, est comme du feu pour mon œuvre. Il l’éclaire, la nourrit et l’oriente, comme aucun critique ni aucun lecteur ne le feront jamais. Texte pour moi inespéré ! Je le relirai, et le relirai souvent. Quel théologien de ce temps – hormis Balthasar – a jamais écrit des choses aussi fortes, aussi «abyssales» sur le Mystère de la kénose ?...» (1981, 561, p. 24, l’auteur souligne). Dans la lettre suivante, Vincent revient sur cette découverte et en approfondit l’apport : «Le Christ est donc descendu plus bas que moi; je ne suis donc plus tout à fait seul dans cette expérience du retrait de l’humain : le Christ a connu cela, aussi, et pire que cela. Il me précède de loin dans les lieux infernaux, dans ces extrémités d’abandon et de ténèbres où moi, pauvre créature, je n’atteindrai pas. Divine descente au terme de laquelle il n’y a plus d’homme, mais l’impensable chaos antérieur. Dieu seul pouvait descendre si bas. Je ne suis, à cet égard, qu’un rigolo des enfers, «escroc du gouffre» comme dit Cioran. Le Christ m’a surpassé dans l’horreur et l’abjection – ce que je n’avais encore jamais compris. Cette certitude m’apporte à présent un certain soulagement : je ne suis plus seul dans les ténèbres du Shéol; un Autre m’y a précédé, qui s’y est anéanti plus que moi, plus que nulle créature» (1981, 562, p. 27 l’auteur souligne). Je crois que Sylvia Massias n’a pas tort de considérer que le mystère de la descente aux Enfers nous donne la clef du très sombre destin de Vincent La Soudière, mais cela signifie que nous n’avons pas encore, loin s’en faut, pris la mesure littéraire, intellectuelle, spirituelle et théologique j’ose l’écrire de son œuvre parcellaire, lacunaire, ratée diront les mauvais lecteurs, et cette dimension est tout simplement aussi effrayante que cruciale.

Une descente aux Enfers, mais sans Virgile

Le secours que représente ce texte à la lumière duquel l’écrivain déchiffre le sceau de sa destinée, jusqu’alors passablement impénétrable à ses propres yeux, sera de courte durée. Nous le savons, Vincent est l'homme qui, malgré sa lecture de Rimbaud et d’une multitude de textes qui éclairent avec plus ou moins de profit les siens et, plus que ces derniers, sa propre vie, ne sait tout simplement pas tenir le pas gagné. Le volume regroupant ses dernières lettres est à ce titre déchirant, car nous y mesurons comme nulle part ailleurs les doutes, les erreurs, les folies, les échecs et les prostrations de celui dont la vie a été à bon compte «une suite de douleurs intolérables», vie abjecte qui est «en réalité, notre couronne de mariées» (1992, 771, p. 422). Comment pourrions-nous lui tenir rigueur de ces élans qui retombent lamentablement, de ces envolées parfois naïvement lyriques suivies d’immanquables périodes de paralysie et d'aphasie ? Comment ne comprenons-nous pas qu'il a manqué à ce Dante privé de réels moyens d'écriture un Virgile qui, à tout le moins, aurait ouvert pour lui certaines des portes d'airain qu'il n'a même pas la force de faire bouger d'un millimètre ? Vincent La Soudière a plus de curiosité que de forces réelles, mais il n’hésite pourtant pas à plaquer son oreille contre la porte massive derrière laquelle il croit entendre les cris de souffrance des damnés, et les aperçus qu’il rapporte de ses descentes, aussi incomplets puissent-ils être, sont effrayants, car l’Enfer vu depuis un soupirail est infiniment plus horrible que s’il était vu, si cela bien évidemment était possible, dans sa totalité.

Très vite, comme toujours après un semblant de réussite, voire de simple accalmie ouvrant quelques jours de bonheur ou du moins de banale tranquillité, Vincent se referme sur lui-même : «J'ai un hoquet métaphysique. Je vis accroupi sur quelques pierres. Le vécu a pris le pas sur le pensé. Ma solitude est devenue indéchiffrable» (1992, 772, p. 423), les mots ne viennent plus, et ceux qui viennent, trop maigres, trop malades, ne devraient servir qu'à s'oublier, se cacher, ne plus parler et ne surtout plus écrire, au rebours de tant d’œuvres indigentes qui constituent le flot immense qui menace, à son époque qui est la nôtre, de tout submerger.

Ayant désespéré de tout, du moins finira-t-il par s'en convaincre, Vincent La Soudière crie, hurle je l'ai dit, médite l'exemple de Job et, misérable, égrenant pour la millième fois la longue théorie de ses maux psychiques et physiques (cf. lettre 778, p. 430), est tout de même capable d'écrire une de ces phrases qui témoignent pour une vie tout entière, et soulèvent la condition de l'homme, fût-il mendiant, à sa dignité éminente : «Je crois qu'il faut avoir désespéré de tout pour être admis à la table de la seule Espérance» (1992, 772, p. 424). Sylvia Massias a ainsi parfaitement raison lorsque, dans son Avant-propos, elle écrit que Vincent La Soudière a laissé «un témoignage qui pourrait s'avérer capital, en ceci qu'à travers lui se révèle le cœur du combat, caché mais essentiel, de notre époque» (p. 11).

Tout est consommé, ou plutôt : tout semble consommé, car nous pècherions contre l'espérance si nous nous déclarions vaincus. Il reste donc à Vincent à imiter le Christ, à offrir sa souffrance «à celui-là seul dont la souffrance sauve et rachète» (1992, 779, p. 432), à estimer qu'il ressemble «au Christ vivant», tout en précisant qu'il souffre comme Lui, mais qu'il ne l'a pas voulu et que tout lui a été retiré (1993, 789, p. 446), et il lui reste aussi à larguer les amarres, à explorer des «intérieurs sidéraux avec d'autres instruments que les chirurgiens» (1993, 790, p. 447), à s'enfoncer en lui-même où il aura vite fait de retrouver la trace de l'antique mensonge et de son Père (id., p. 448). Ailleurs pourtant, il affirme qu'il n'a «pas encore sondé la profondeur de [sa] solitude...» (1993, 794, p. 457) dans laquelle il se jette par son suicide, prenant congé de son seul ami, Didier, une fois qu'il a constaté que toutes les issues lui étaient fermées. C'est l'aveu déchirant, ultime, qu’aucun commentaire ne saurait épuiser, dont aucune glose ne pourrait réduire la bouleversante simplicité : «Adieu, mon seul ami, mon seul confident. Prie pour moi. Efface l'ardoise de mes péchés (car ceci est une confession). D'immenses pâturages devant moi. Ma vie peut enfin commencer» (1993, 797, p. 462).

Elle peut enfin commencer, elle qui n'a jamais réussi à s'ébranler, Vincent n'ayant pas qu'une seule fois songé à se suicider, mais plusieurs (cf. lettre 728 du 14 octobre 1990, p. 322), l'homme étant rivé à son moi qu'il déclare être un enfer (cf. 1990, 724, p. 317) et qu'il est bien forcé d'extérioriser, à tout le moins devant Didier, en procédant à ce qu'il appelle un «exhibitionnisme psycho-spirituel du plus mauvais goût» (1990, 718, p. 311), enfer qu'il ne parvient même pas à écrire alors que, s'interrogeant à voix haute dirait-on, il se désespère de retrouver «l'état d'enfance spirituelle devant l'écriture» (1990, 715, p. 307), enfer qu'il ne parvient même pas à partager auprès des autres, qu’il ne parvient pas à jeter à la figure des autres, comme le dernier geste de l'homme reclus et abandonné, car l'enfer enferme disait Jean-Luc Marion. C'est pour cela que Vincent déclare dans une lettre magnifique à son ami ne goûter que la seule compagnie des putains : «Pourquoi une «prostituée». Tu vas me comprendre sans délai : la prostituée est tombée au dernier degré de la déchéance; c'est pourquoi je lui ressemble, dans mon ordre. J'ai roulé au plus bas et trouve dans une prostituée une sorte de «double» de moi-même, où je me retrouve comme en un miroir» (1990, 714, p. 302). Cette confession nous rappelle le très grand roman de Paul Gadenne intitulé Les Hauts-Quartiers, où Didier, sorte de Vincent avant l'heure, finit par prendre sous sa protection une putain, et aussi Le Démon de Hubert Selby Jr. Dans une lettre écrite le 11 août 1982, Vincent confessait déjà chercher «dans des bars mal famés» le «substitut de fraternité que [lui] refuse la vie ordinaire», à travers «les regards équivoques des prostituées, les voix rauques des ivrognes, dans la crasse et le bruit et la promiscuité», là où il «éprouve une furtive et pauvre communion humaine», «la plus pauvre, la plus humiliée» précise-t-il, avec de conclure : «et buvant et parlant avec ces rejetés, me monte au cœur une espèce de sanglot muet et de réconfort dans la détresse» (1982, 599, p. 90). Il n'y a pas seulement, dans cette volonté de s'adresser aux plus simples, de vivre en leur compagnie, de ne point se sauver de leur fange, de leur saleté, de leur misère, le goût que témoignerait Vincent pour une vie débarrassée de son insupportable carcan social, de ses prétentions à la normalité. C'est une faim autrement plus essentielle, intime et profonde, venue de loin, qui lui fait recevoir l'exigence de s'ouvrir aux autres, et pas seulement bien sûr aux lettrés. Dans ce refus du clinquant se dessine l'ébauche d'une expérience réelle de la littérature, débarrassée de la moindre afféterie sociale, expérience exigeante, terrible, terrifiante, solitaire, inouïe même. Pour Vincent, la littérature est désolation, dépouillement total : «Il faut pâtir d'une faim spirituelle pour recevoir le Poëme; accepter d'être vulnérable; attendre que survienne l'impossible musique des sphères...» (1982, 608, p. 100, l'auteur souligne). Vincent La Soudière, consciemment, même si, bien souvent, il se désole de la souffrance infinie qu'il tire de ce simple état de fait, s'est exposé comme nul autre (Vincent van Gogh ? Antonin Artaud ? Georg Trakl ?) à la corne de taureau qui peut à tout moment, s'ils lâchent prise, embrocher les meilleurs danseurs sautillant et dansant autour de la masse furieuse, énorme et noire, des muscles oints de sang et de sueur : «une vie humble d'écrivain ignoré, qui persévère, sans preuves ni assurances, et remet tout son travail et tout son être entre les mains du Père» (1982, 610, p. 102). Le merveilleux écrivain qu'a été Paul Gadenne eût pu je crois sans trop de peine écrire de tels propos, à tout le moins se déclarer en parfait accord avec eux.

Reprenons. Égrenons. Jouons nous aussi du violoncelle. Déchéance, solitude («nu et seul, exposé au vent corrosif du désert», 1984, 632, p. 135), peur panique devant l'écriture (cf. lettre 625 du 6 janvier 1984, p. 125), conscience du péché, «séduction des ténèbres» (1984, 629, p. 130), enfermement dans une subjectivité qui est un véritable tombeau (cf. lettre 711, 1990, p. 295), comme s'il était «complètement envaginé en [soi-]même et dans l'en-deçà» (1990, 707, p. 287), «cadavre ajourné» (1990, 707, p. 282) écrit-il encore : Vincent semble présenter je l’ai dit, mais je ne sais si lui-même s'en était rendu compte, quelques-unes des caractéristiques que Kierkegaard a analysées comme étant constitutives de l'hermétisme démoniaque. Vincent, littéralement, ne peut pas être, puisque tout son drame, psychologique, moral, spirituel, ontologique osons le mot, est de ne jamais parvenir à sortir de lui-même, ou de n'y parvenir qu'un temps, quelques heures, quelques jours lumineux et, à son échelle du moins, féconds.

C'est sur cet enfermement de dément ou bien, au sens étymologique du terme, d'idiot, que se greffe l'interrogation essentielle de Vincent, questionnement qui traverse les lettres, bien souvent superbes de tristesse réelle, contenue ou bien assez ridiculement surjouée, et aussi, parfois, tellement agaçantes, mais pas moins, toutes, si sombres : «Le grand problème, pour moi, est de baptiser, de christianiser ma souffrance que, jusqu'à présent, j'ai laissé se développer seule, dans un isolement funeste» (1990, 706, p. 283).

C'est la raison pour laquelle la figure du Christ est, pour Vincent, aussi importante, et qu'elle semble même constituer, dans ses lettres, l'interlocuteur véritable dont Didier n'est finalement que le représentant officiel, seul capable de faire mûrir en lui «une saison secrète qui ne se déploie pas dans l'espace de ce monde», définitivement perdu, ajoute Vincent, pour lui (1990, 704, p. 280). Il faut en effet une ouverture, un jour percé dans le cachot de l'hermétisme, s'il est vrai que Vincent s'est «brûlé à la flamme métaphysique de la seule intériorité» (id., p. 279) et qu'il est désormais incapable, il ne cesse de le constater ou bien de s’en plaindre, il ne cesse de le constater donc de s'en plaindre, de vivre, vivre tout simplement, lui qui nous répète qu'il ne vit plus les «temps bénis» où il écrivait comme on respire, «avec une foi aveugle et une aveugle allégresse...» (1990, 703, p. 278), alors que maintenant, il ne semble plus savoir que jouer le même air (de violoncelle, dit-il), celui de l'image facile, voire ridicule : «Je piétine dans l'atone, dans l'aphone, dans le téléphone sectionné» (1990, 701, p. 275).

Ailleurs, c'est une confession de nouveau bouleversante qui éclaire quelque peu la secrète hantise de Vincent, une femme, Teresa dont il rêve, une fois par mois depuis plus de trente ans, et qui fut son premier amour, et qui lui fit renoncer, au début des années 60, à la vie monastique : «Seulement un long fleuve de désir et de larmes et un flot qui ne s'arrête jamais, où que je me trouve, et même au sein d'amours ultérieures, elle était toujours là, rivée à moi, viscéralement présente en tout ce que je fis» (1991, 743, p. 363). Comment parvenir à la chasser de son esprit, elle qui semble avoir cristallisé toute sa douleur, comme si son fantôme (Vincent nous confie ne l'avoir jamais revue) attirait à lui les réalités les plus contraires, la soif d'amour et la nécessité de la solitude, la quête éperdue et la fuite devant Dieu, le présent de l'épreuve permanente et le passé brillant comme les premiers rayons du jour ?

Ainsi ce sont d'identiques images de sécheresse, d'immobilité, d'enfermement et, a contrario d'ouverture constamment procrastinée ou refusée, qui reviennent : «L'enfer, c'est de ne pas être employé, de ne pas donner son plein. Dieu aussi, en un sens, a un enfer : il se «meurt» de ne pas être aimé des hommes; il est une mine d'or trop peu souvent visitée» (1990, 697, p. 269).

Si quelque étudiant ne craignant pas de s'atteler à une tâche difficile me lisait, sans doute me permettrais-je de lui conseiller d'étudier, dans les lettres de Vincent et tout particulièrement dans celles qui composent ce troisième volume, la figuration de la quête spirituelle, la recherche de la voie de la sainteté et de l'imitation du Christ, dans leurs rapports avec l'interrogation sur la souffrance non seulement physique mais mentale qui a pu ainsi ravager un homme. Cette problématique me semble passionnante qui, d'une autre façon, a été frayée par Joris-Karl Huysmans et bien sûr Michel de Certeau dans sa Fable mystique. Nous revoyons-là surgir les linéaments du discours mystique, toujours enté sur le problème du corps et, partant, du texte qui s’y inscrit par la souffrance, qu'il s'agit d'interpréter comme l'unique obole nous permettant de franchir le pas qui nous sépare de toute vie chrétienne véritable : «C'est saint que je veux être; mais rien ne vient», écrit ainsi Vincent le 30 juillet 1989 (1989, 692, p. 244), et nous pouvons lire la multitude des descriptions des maladies qui l'affligent comme une espèce de vélin où s'écrit, au fur et à mesure qu'il se consume de n'être pas ceci ou cela (amant, écrivain, croyant, saint, homme tout bonnement) un texte invisible, le seul qui compte et que nous donnent, dans l'effroi et l'obscurité devant le mystère d'une telle destinée, ces centaines de lettres clamant l'impossibilité d'être.

Notes

(1) Vincent La Soudière, In memoriam Francis Bacon (Lectoure, Le Capucin, coll. Le Temps des Signes, 2002), p. 7. Les pages entre parenthèses, sans autre mention, renvoient à notre édition.

(2) Vincent La Soudière, Le firmament comme témoin. Lettres à Didier, III (1981-1993) (Cerf, collection Alpha, 2015), pp. 397-399. Cette édition, comme celle des deux autres tomes des lettres de Vincent, a été présentée, établie et annotée par Sylvia Massias. Nous évoquerons aussi le deuxième tome de cette correspondance (abrégé II) intitulé Cette sombre ferveur. Lettres à Didier, II (1975-1980) (Cerf, coll. Intimité du christianisme, 2012).

(3) Ce travail très sérieux a également été publié en 2015 aux éditions du Cerf, dans la collection Patrimoines, nouveau nom de la collection Alpha. Remarquons à ce titre le prix pour le moins élevé des volumes de cette collection, et déplorons le fait qu’ils soient franchement difficiles à se procurer en librairie.

(4) Voir ma longue étude parue dans le numéro 23 des Études bernanosiennes chez Minard en 2004.

(5) Le concept de l’angoisse (Gallimard, coll. Tel, 1990), p. 294.

Imprimer

Imprimer