« Les Prophètes du Passé de Jules Barbey d'Aurevilly | Page d'accueil | La nouvelle gigantomachie, par Baptiste Rappin »

08/03/2018

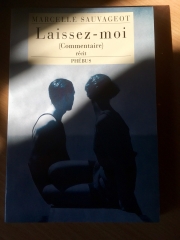

Laissez-moi de Marcelle Sauvageot

Photographie (détail) de Juan Asensio.

Acheter Laissez-moi sur Amazon.

Acheter Laissez-moi sur Amazon.Laissez-moi de Marcelle Sauvageot commence dans un train, comme Un été à Baden-Baden de Leonid Tsypkin, à la date du 7 novembre 1930. La rupture entre Marcelle Sauvageot et celui qui a été son amant est consommée, cette dernière se revoyant lire sa lettre dans le train qui la conduit au sanatorium d'Hauteville dans l'Ain, mais cette rupture n'en est pas une, ou pas seulement, puisqu'elle permet à la femme éconduite par un homme trop prudent, trop lâche, trop médiocre, un homme comme le sont tous les hommes, qu'elle avait pris la peine de surnommer Bébé, de se reconquérir tout entière dans sa nudité essentielle. Marcelle Sauvageot est malade, sait peut-être qu'elle va mourir, et il est donc grand temps, une fois l'ancien amant devenu substrat de ce remarquable commentaire qu'est Laissez-moi de savoir qui l'on est.

Il est d'ailleurs assez peu vraisemblable qu'une femme montrant, dans la dissection de son ancien amour, une telle maîtrise et une telle subtilité, une si forte capacité à juger qui incommodera Malraux (cf. l'anecdote que nous rapporte Clara Malraux, p. 121), ait attendu d'être déçue par un homme pour savoir de quel bois imputrescible elle était faite. On imagine assez mal cette amante délaissée pour une autre s'apitoyer sur son sort, et pourtant, aux premières lignes de son texte, nous la voyons plier : «La certitude que quelqu'un continue à aimer et à attendre, pour qui le reste n'est qu'un dérivatif momentané et sans pouvoir, est un grand bonheur pour un malade : il a la sensation que la vie qu'il a laissée s'est aperçue de son absence; il ne peut pas imaginer un avenir neuf; faible et souffrant de la rupture brutale avec le passé, ce qu'il demande à «plus tard», c'est de continuer en mieux ce qui était autrefois» (1). Finalement, on ose penser qu'il n'y a pas de grande différence, dans l'esprit, mais aussi dans le corps de Marcelle Sauvageot, entre la rupture amoureuse et la rupture qu'introduit la maladie dans le cours d'une vie. Dans les deux cas, il y a l'avant et puis l'après, mais il importe à ce genre de maître esprit de comprendre les raisons du basculement de la vie saine, du bonheur, de la joie d'être deux, au malheur et à la vie diminuée, à la vie rendue nue, débarrassée de l'amour qui la recouvrait et la protégeait.

Plusieurs images évoquent la brutalité de la rupture, la séparation infinie qui désunit le temps d'avant et celui d'après. Il s'agit de comprendre le basculement de l'un dans l'autre je l'ai dit, mais il est impossible de le penser, car l'esprit tout autant que le corps paraissent tout bonnement s'y refuser même si, bien sûr, pour ne pas sombrer et s'engloutir, l'un et l'autre se réservent l'usage de quelques mécanisme dilatoires, comme d'une image rémanente qui, vous ayant brûlé la rétine, continue de dévorer l'organe blessé une fois la paupière refermée : «On dirait d'un arc-en-ciel qui s'évanouit : quelques teintes survivent un instant, disparaissent, semblent revenir : il n'y a plus rien. C'est ainsi que tout mon beau songe s'en va. Est-il possible qu'il n'y a ait plus rien ? Je répète stupidement : m'en aller d'ici... et j'essaie de rattraper les morceaux pour faire revivre la soirée d'hier. Mais c'est un mirage qui se casse» (p. 28). Plus loin, une autre métaphore surgit, plus directement conformée à l'écriture elle-même laquelle, malgré les apparences, nous dit au fond la même chose que le précédent passage, puisqu'il s'agit, encore, de tenter de circonscrire la brutalité de ce qui a été et qui n'est plus, la surrection violente de la rupture et de l'évidence bouleversante selon laquelle un homme aime une autre femme, du moins prétend aimer une autre femme que celle qui, à présent, seule et malade, s'attache à tenter de comprendre l'impossible, l'éloignement définitif d'un être qui a été et n'est plus, et qui n'est plus parce qu'il est ailleurs, avec une autre, parce qu'il est devenu tout pour une autre personne que vous, ou du moins le prétend, ce qui est la même chose : «Vous me décrivez votre fiancée par une période dont le rythme s'adapte à l'évolution de votre sentiment; la phrase s'étire lentement, puis s'incline peu à peu jusqu'à la chute, où elle s'arrête sans bruit, définitivement, n'ayant plus assez de force pour aller plus loin : elle est là, arrêtée pour toujours, comme vous êtes là près d'Elle» (p. 48). Il faut en somme, par la magie de l'écriture, remonter le cours du temps, jusqu'à s'approcher au bord du gouffre à jamais inatteignable : l'instant du basculement de l'amour dans le mépris, le dégoût, la haine parfois, plus banalement, le désintérêt. Paul Gadenne, dans chacun ou presque de ses romans, singulièrement dans Le Vent noir et La plage de Scheveningen, aura tenté sans relâche cet effort prodigieux de remémoration et, pour le dire en un mot kierkegaardien qui hanta le romancier, de reprise.

Un peu plus d'un mois s'écoule avant que Marcelle Sauvageot ne se remette à écrire. Nous sommes le 10 décembre, l'examen de conscience auquel se livre notre malade se terminera le 24 décembre, aux portes d'une révélation attendue, en tout cas pressentie, qu'il ne faudrait point trop vite croire mystique, même si l'autorité d'un autre auteur qui connut lui aussi la souffrance physique, converti au christianisme sans en faire trop de vulgaire publicité à la différence de tel béjaune prétentieux, le grand critique littéraire Charles Du Bos, nous en impose (2). On ne sait plus du tout lire comme lui, c'est-à-dire en se coulant dans l'esprit de celle ou de celui qui a écrit le texte que l'on commente dans un patient déchiffrement de ses intentions les plus secrètes, dans un long déroulement d'approximations qui, c'est à espérer mais le but est évidemment impossible à atteindre, vous permettront de vous rapprocher un peu plus encore de la vérité ultime de l'homme et de l’œuvre, sans jamais paraître s'estimer quitte avec l'effort que le premier a dû déployer pour écrire la seconde, et celui que cette dernière demande, du moins si elle est sérieuse, à tout lecteur, et d'abord au lecteur acharné qu'est le critique. Un texte comme celui de Marcelle Sauvageot eût été probablement totalement ignoré, en tout cas oublié, si Charles Du Bos n'avait enroulé, autour de ses phrases implacables sous leur apparente douceur, ses propres attentes, son exquise sensibilité.

Charles Du Bos, mieux que quiconque, a ainsi compris Marcelle Sauvageot, parce qu'il partage très visiblement son tour d'esprit rationnel, voire ratiocinant, mais aussi une extrême sensibilité au langage, qui lui permet d'analyser les plus discrets développements d'un processus intellectuel tout autant que spirituel. Voyons ainsi ce qu'écrit Marcelle Sauvageot à propos de «l'évolution de la joie» : «Il y a un petit coin qui ne vibre pas, mais ce petit coin reste le témoin de la joie ressentie. C'est lui qui se souvient et qui peut dire : j'ai été heureux et je sais pourquoi. Je veux bien perdre la tête, mais je veux saisir le moment où je perds la tête et pousser la connaissance au plus loin de la conscience qui abdique. Il ne faut pas être absent de son bonheur» (p. 41) écrit l'auteur, ni bien sûr de sa souffrance, car l'un et l'autre permettent au moi de se concentrer, de se replier, à tous les sens de ce terme, y compris tactique, sur sa parcelle la plus irréductible, insécable, ce qu'un grand mystique rhénan, sinon le plus grand, a nommé la fine pointe de l'âme. Et c'est un fait incontestable que, «Si tout change, si tout me fait mal, je suis moi avec moi-même. Pour que je me sois perdue, il aurait fallu que je fusse sûre de n'avoir plus besoin de moi» (p. 47), notation extraordinaire qui semble repousser d'une grimace la tentation du désespoir, comme si elle ne constituait qu'une espèce de faute de goût absolument inqualifiable, n'ayant aucun rapport de nature ou même d'accointance superficielle avec l'exigence propre à l'appréhension, par la conscience, de ses propres ressources, de sa propre et insurpassable, et inamovible existence. Qu'importe la mort, si un esprit, au moins une fois, a tenté l'effort inouï de se maîtriser et, en se maîtrisant, de se dresser, libre d'une liberté conquise de haute lutte.

Qu'eût été Marcelle Sauvageot sottement mariée aux côtés de son Bébé, ironiquement réduit au rang peu glorieux du «petit marchand qui repousse une affaire qu'il ne veut plus conclure» (p. 66) une fois l'importune reléguée au rang si commode de l'amie éprouvant, pour celui qui fut son amant, un «amour qui se satisfasse de sa seule existence, qui ne soit plus que bonté et renoncement» (p. 77) ? Nous avons quelque peine à imaginer qu'une telle femme aussi fondamentalement et passionnément libre qu'elle l'a été, au point d'enthousiasmer Clara Malraux, eût consenti plus d'une seule seconde à se «détruire pour devenir une forme consentante qui ne désire plus s'accroître, mais s'endort dans l'admiration enfantine de l'homme aimé et se laisse guider par lui» (p. 56). La réponse, c'est évidemment Marcelle Sauvageot elle-même qui la donne, et elle claque comme une formidable baffe sur la joue point suffisamment rougie des féministes actuelles : «Celui pour qui l'on est fait, n'est-ce pas celui pour qui l'on accepte d'être fait ? Celui-là, pour moi, eût pu être vous» (p. 62), et nous assistons, éblouis et émus, une fois de plus, à l'immolation immémoriale de la femme pour l'homme qu'elle a choisi d'aimer, et cet acte n'est de soumission qu'en apparence car, comme toujours pour Marcelle Sauvageot, il ne peut s'agir que d'une décision concluant un long processus d'analyse : qui se donne est libre.

Rien n'échappe à Marcelle Sauvageot, comme en témoignent ces mots qui poussent si loin la réalité spéculaire de la séduction entre un homme et une femme, faite de faux-semblants et de fallacieuses échappées vers un ailleurs de pacotille, de représentations fantasmées de l'autre qui ne comblent que nos chimériques aspirations à modeler un être répondant à tous nos désirs. Bientôt, hélas, les amants les plus fous et enthousiastes reviennent à la réalité la plus commune, une triste désillusion, le dégrisement si dramatiquement banal qui n'en reste pas moins le premier signe de la déroute à venir, déjà toute proche, toujours-déjà-la comme le disent les philosophes : «Le charme entre nous devait durer aussi longtemps que nous garderions l'inquiétude créée par l'ignorance que nous avions de notre image chez l'autre. Qui a rompu ce charme ? Nous avons cru voir l'image fixe que l'autre avait de nous et nous avons fixé la sienne en nous. Est-ce là ce qui nous a séparés ?» (pp. 70-1). Ainsi Charles Du Bos a-t-il bien évidemment raison, en soulignant ces termes, de parler d'«amour de compréhension», cet amour si rare qu'il est «presque sans exemple qu'à qui l'éprouve la vie consente la réciprocité» (p. 104). Marcelle Sauvageot, à tout le moins, a tenté de le construire sinon, une fois son mirage dissipé, d'en bâtir l'esquisse comme le plus intense des plaisirs solitaires, une chimère intellectuelle parfaitement érigée, pour l'unique contemplation de celle à qui la réciprocité a été refusée.

Celui qu'a aimé Marcelle Sauvageot s'est rempli de représentations de l'aimée plus que de l'aimée elle-même, et ce n'est donc pas seulement sur son «désir de conquérir» qu'il a «soufflé pour qu'il remplisse tout de son vide» (p. 73), et elle ne peut donc constater qu'à regret qu'aucun d'eux n'est parvenu à garder en vie cet «être vraiment vivant», union des deux amants «tels [qu'ils se voulaient] l'un et l'autre, fusion de deux amants qu'ils avaient créé «l'un et l'autre» (p. 69) ou plutôt, se reprend immédiatement notre implacable analyste, qu'elle seule avait créé, car, remarque-t-elle cruellement, ce n'est pas elle qui se marie, mais lui; en elle, il y a son «image qui occupe toute la place» et, pour qu'elle ne souffre plus, il faut qu'il parte «afin qu'un jour [son] nom prononcé devant [elle] passe comme un souffle sans plus rien effleurer» (p. 79).

Nous approchons du 24 décembre 1930, et Marcelle Sauvageot s'anime d'une étrange ardeur, regain de vitalité qui n'est pas rare dans la vie d'un malade, elle qui éteint la lampe pour laisser entrer dans sa chambre «la lumière de la nuit». La voici prête pour recevoir ce qu'elle attend ? Qu'attend-elle ? Un signe ? Peu importe, elle n'est qu'attente. Tout est silencieux car il a neigé, de «ce silence qui attend une révélation dont on sait seulement que l'idée de sa venue fait battre le cœur plus allégrement» (p. 80). Dieu n'est pas nommé, pas même le Christ, et il faut remarquer que ce pressentiment accompagne la révélation d'un autre pressentiment, ou alors n'en est que l'enveloppe extérieure, car Marcelle Sauvageot, alors qu'elle éprouve le vertige d'un vide où son cœur «privé d'amour se sent défaillir», assure qu'elle s'est revenue, forme verbale réflexive et étrange à laquelle nous ne sommes guère habitués mais qui décrit un saisissant retour à son moi le plus profond et elle dit encor qu'avec elle, c'est-à-dire, avec elle-même, elle va «lutter pour continuer» (p. 82), préférant être seule que continuer avec lui, l'homme déchu de sa stature de confident, d'amant et d'ami, «les simulacres d'une vie qui s'est éteinte», mensonge qu'elle qualifie de «religion sans foi», ce dont elle ne pourrait se satisfaire, puisqu'il lui «faut une autre foi», le mot tout simple «Noël» (p. 88) éclatant comme s'il contenait le monde entier, ce qui est le cas pour Marcelle Sauvageot lorsqu'elle l'écrit, ce mot tout simple, ce mot d'enfant clôturant cet avant-dernier chapitre de Laissez-moi qui se termine pudiquement par une scène où Marcelle Sauvageot s'accorde ce qui fut sans doute l'un des derniers plaisirs terrestres ayant égayé sa courte vie, une danse (3) avec un cavalier qu'elle quitte, sans rien lui dire, «après un baiser» (p. 92).

Elle mourra en 1934, mais je ne sais rien de ce que fut sa vie entre le moment où elle termina d'écrire son unique livre, qu'elle ne considéra probablement jamais comme un livre, alors que ce court texte vaut des bibliothèques entières, et ses derniers jours à Davos.

C'est à Davos que Charles Du Bos obtient de la voir et de pouvoir s'entretenir avec elle. Elle lui apprend qu'elle ne sait pas si elle a «vraiment perdu la foi» (p. 116), mais le critique nous assure qu'elle communiera par deux fois avant de mourir le 6 janvier 1934. Charles Du Bos, témoin privilégié des dernières heures de la jeune femme au point d'écrire dans son Journal (tome IX, La Colombe, 1961, pp. 21-2) que l'épisode de la rencontre à Davos «fut un des jours culminants de [s]a vie» (p. 125), si attentif à évoquer la véritable nature de l'auteur de Laissez-moi, qui est selon lui une «monologuiste» (p. 97) douée d'une admirable «concentration immobile» (p. 98), ne se trompe donc pas lorsqu'il affirme, comme nous l'avons relevé, qu'en elle «connaissance et amour coexistent en une parfaite simultanéité» (p. 103), et que «l'objet du véritable dialogue intérieur, c'est de nous conduire de la sorte jusqu'à ce seuil mystérieux où, sans «pouvoir nous emparer» d'elle, nous effleurons notre âme même; et de l'avoir effleurée ainsi, suffit pour que plus jamais nous ne puissions douter de la réalité de son existence» (p. 112). Nul ne franchit ce seuil qu'il puisse encore parler car, l'ayant franchi, pourquoi donc aurait-il encore besoin de nous décrire ce passage qui l'a radicalement transformé, converti à une réalité et une dimension supérieures ? Il a cependant raison, mais son propre commentaire de Laissez-moi me semble encore trop orienté, à vouloir à tout prix proposer une lecture spirituelle du texte remarquable, que l'on dirait comme suspendu au-dessus d'un gouffre de lumière, de Marcelle Sauvageot, qu'un Henri Gouhier lui, dans une note parue en décembre 1933 dans la Vie intellectuelle, aborde de manière plus neutre que ne l'a fait Charles Du Bos, parlant d'une «ironie sans méchanceté ni prétentions métaphysiques [qui] jette une lumière douce sur ce paysage dévasté, une ironie qui paraît être moins une disposition de l'esprit qu'une qualité des choses» (p. 121), et Robert Brasillach évoque, dès le printemps 1933, une «lucidité formée par la souffrance, la maladie et l'absence» à laquelle il ne trouve aucune comparaison si ce ne sont les «pages finales du journal où Katherine Mansfield parle de son mari et de sa vie» (p. 122).

Nous ne sommes là qu'en apparence dans la pure référence littéraire, car ce qui n'a pu que frapper les premiers lecteurs de Laissez-moi est une évidence; ce court texte brûlant d'une intensité sourde qui les contient tous est une sorte de discours de la méthode qui, infiniment plus poétique que l'autre, vise un même but : donner à l'homme le désir et surtout la volonté de fonder sa liberté véritablement inouïe, mystère sur lequel butte le plus puissant des Anges, sur une assise qui ne soit pas aussi fragile qu'un livre, une bibliothèque, tous les livres et le savoir de l'univers. Ce socle porte un nom tout simple, que Marcelle Sauvageot a sans doute vu luire faiblement, comme l'aleph brillant au fond de la cave du conte, et qu'elle n'a cessé de murmurer dans Laissez-moi.

Notes

(1) Marcelle Sauvageot, Laissez-moi. Commentaire (note de l'éditeur, avant-propos et note de Charles Du Bos, Visite de la plaine à la montagne par Jean Mouton, éditions Phébus, 2004). Le texte a paru en 1933; il s'agit, nous apprend l'éditeur, de «163 exemplaires hors commerce tirés par René-Louis Doyon sur les presses du typographe Couloma», cette édition étant «réservée aux seuls amis de la jeune femme» (p. 18).

(2) Charles Du Bos a recueilli dans ses Approximations un Avant-propos au texte de Marcelle Sauvageot (cf. pp. 1309-1319, dans le fort volume donné par les Syrtes, 2000). Ce texte a été repris dans notre édition, enrichi d'une Note de Charles Du Bos datée du 14 janvier 1934. Charles Du Bos évoquera encore Marcelle Sauvageot dans un texte admirable, intitulé De la souffrance physique, des pages 1465 à 1481 de l'éditions des Approximations citée.

(3) Le corps retrouve, avec un bonheur presque religieux, la cambrure souple pour s'appuyer contre le danseur, l'abandon intelligent qui épouse les mouvements de l'autre corps et suit ceux-ci, fidèle comme une ombre et léger comme elle» (p. 91).

Imprimer

Imprimer