« Révolution et contre-révolution conservatrices : à propos de la correspondance entre Carl Schmitt et Ernst Jünger, par Francis Moury | Page d'accueil | Philippe Sollers lettré concussionnaire, par Damien Taelman »

27/08/2021

L’Amérique en guerre (24) : Paul Auster à l’écoute d’un pays traumatisé, par Gregory Mion

Crédits photographiques : Gary Harshorn (Getty Images).

L'Amérique en guerre.

L'Amérique en guerre. «Si seulement cette sonnerie de téléphone s’arrêtait.»

«Si seulement cette sonnerie de téléphone s’arrêtait.»Dalton Trumbo, Johnny s’en va-t-en guerre.

«L’homme veut la concorde, mais la nature sait mieux que lui ce qui est bon pour son espèce : elle veut la discorde.»

Emmanuel Kant, Idée d’une histoire universelle d’un point de vue cosmopolitique.

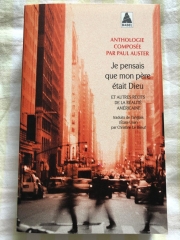

À l’occasion d’une émission radiophonique où les auditeurs étaient invités à transmettre «des histoires non conformes à ce que nous attendons de l’existence» (p. 10), Paul Auster, par la suite, a patiemment et solennellement construit l’anthologie Je pensais que mon père était Dieu (1) en s’orientant parmi plus de quatre mille propositions narratives. Son titre est emprunté à l’un des récits que contient ce volume assez unique en son genre. L’intérêt d’une telle entreprise est de donner à lire un maximum de nuances du vaste tableau de «la réalité américaine». Au nombre de cent soixante-douze, les histoires sélectionnées pour cette compilation étonnante sont toutes des «archives véridiques» et constituent «un musée» bariolé des États-Unis (p. 10), un herbier fidèle de la luxuriante nature du peuple américain. Indépendamment de toute appréciation de style ou de profondeur philosophique, hors de toute restriction thématique également, Paul Auster s’est en particulier concentré sur «des anecdotes révélatrices des forces mystérieuses et ignorées qui agissent dans nos vies, dans nos histoires de famille, dans nos esprits et nos corps» (p. 10), en sympathie finalement avec ses habitudes romanesques où le hasard le dispute volontiers à la plus implacable des nécessités, où les petits pions de l’échiquier littéraire sont capables d’accomplir des miracles, où les causes les plus banales engendrent les effets les plus extraordinaires. Par conséquent nous pouvons voyager au sein de ces «rapports envoyés du front de l’expérience personnelle» (p. 17) sans préjuger des mérites esthétiques de tel ou tel récit. Signalons toutefois qu’une bonne proportion de ces annales atteint une certaine dimension de la littérature parce que les auteurs, dépourvus de toute ambition artistique, racontent quelque chose de surprenant ou de follement commun et nous rappellent ainsi – au risque du truisme – que l’intrigue de la vie est plus riche que n’importe quelle trame sophistiquée. Et dans la mesure où ces personnes sont toutes ancrées dans le fait brut de la vie, elles se démarquent considérablement, par exemple, des écueils du calamiteux témoignage à la française où de vilains écrivains n’ayant souffert que le zéro absolu de l’existence essaient de se faire passer pour des Don Quichotte, des Cyrano, des d’Artagnan ou des justiciers de la vérité. Elles se démarquent encore, évidemment, des polygraphes qui n’ont à aucun instant éprouvé un sommet de vitalité (du bon ou du mauvais côté des émotions) et qui ne peuvent écrire que des fictions ou des traités d’une inadmissible fadeur.

Fatalement, du reste, l’Amérique sollicitée par Paul Auster à la toute fin du XXe siècle ne pouvait pas échapper à ses blessures de guerre distantes ou rapprochées (2), intermédiaires ou immédiates, comme si tout cela, comme si la plupart de ces vécus franchement avoués, en définitive et selon les impénétrables modalités d’une ruse de l’Histoire, devaient aboutir au 11 septembre 2001. Que ce soit les plus innocentes ou les plus dramatiques de ces expériences rapportées – et sous réserve de les prendre comme un Tout prédestiné aux ténèbres croissantes de la civilisation occidentale –, chacune, alors, semble conjecturer la marée montante du Nine Eleven, chacune participant à ce liminaire catastrophique de cent nouvelles possibles années de martyre (dont il n’est bien sûr question ici que de manière prémonitoire puisque ces collected tales of America ont été publiés en amont du désastre terroriste). Autrement dit l’impression de lecture qui est la nôtre – et qui peut à juste droit être qualifiée de partiale – revendique un spectre de la guerre qui hante chaque Américain à divers niveaux d’intensité, à tel point que tout un chacun a l’air de redouter, malgré la contradiction offerte par plusieurs moments de grâce (3), la reprise des hostilités ici ou là. C’est un peu comme si la ligne de crête des meilleurs slices of life ici rassemblés ne pouvait se départir des précipices voisins ou lointains, des aspects tenaces ou fugitifs de la guerre au sens le plus large du terme. D’ailleurs la préface de Paul Auster insiste sur ce que fut la guerre du Vietnam, sur ce qu’elle est encore, à savoir un cauchemar continuel, un monstre tapi à l’intérieur de toutes les maisons, «une profonde blessure de l’âme nationale» (p. 17 et cf. p. 301). Il faut se rendre compte en outre que «même chez ceux qui avaient cru à la guerre» (p. 415), même parmi les plus solides prosélytes d’une intervention dans la jungle asiatique, il s’est ensuite trouvé des hommes pour débiter des «confessions d’une rage et d’une amertume sans fond, d’une confusion et d’un désespoir incurables» (p. 415). C’est la raison pour laquelle cette guerre vietnamienne possède le même charisme funeste que la guerre de Sécession. Elle est en quelque sorte l’extension de l’ancienne Cause Perdue sudiste à la totalité du territoire américain, la défaite pas même étrange d’un modèle, le sentiment que la patrie ne pourra jamais se relever complètement de cette débâcle. Aussi le Vietnam ne saurait appartenir «au passé» (p. 416) : il survit, il persévère, il s’insinue au cœur de la psyché de tous les citoyens sans la moindre exception. Sur la morne et avilissante partition des guerres américaines, le Vietnam est la résurrection du pire et la préparation de l’innommable, la courroie de transmission qui relance les traumatismes d’antan et aménage le terrain des futures ignominies. La conscience d’une telle ombre au tableau, n’en doutons pas une seconde, doit empêcher quiconque de savourer pleinement son bonheur afin de ne pas accomplir le péché d’impudence. Nul besoin d’avoir traversé la guerre en propre pour ressentir au-dessus de soi la radicale présence des vies effondrées à cause de la folie humaine. C’est pourquoi ce livre, même dans ses passages lumineux, même dans ses fulgurantes vertus, ne peut ignorer les barbaries constitutives d’une nation régulièrement mortifiée par la logique destructrice de la guerre. Il est donc probable qu’aucun individu ayant participé à cette aventure des ondes n’ait pu chasser de son inconscient la rémanence des malheureux archétypes de la guerre – de toutes les guerres américaines passées, présentes et regrettablement à venir. Cette hypothèse est d’autant plus nette que les rues, là-bas, des plus significatives aux plus anonymes, sont susceptibles d’être débaptisées inopinément au profit d’un soldat tombé au combat (cf. p. 360), tout comme l’on peut apercevoir dans l’Utah, à la marge mélancolique de Salt Lake City, un jeune père qui a viscéralement compris que toute paix n’est qu’une trêve et qu’en cette occurrence il est important de laisser son petit garçon vider la batterie de la voiture pour que l’enfant, superbement, fraternellement, rédime l’Amérique tout entière en klaxonnant, en sonnant les cloches d’une improbable église mécanique – à dessein de fêter la véritable fin de la guerre du Vietnam un jour censément ordinaire de 1975 (cf. p. 303), bâtissant ici, par le son ignoble du strident klaxon, le noble et fragile metaxu de Simone Weil.

Quoi qu’il en soit, avant de revenir au milieu des guerres, avant de nous pencher sur les souvenirs directs de ceux qui ont fait la guerre ou sur les brefs mémoires qui évoquent ceux qui l’ont connue (cf. pp. 261-303), il est indispensable de s’attarder sur plusieurs mentions indirectes de la guerre. Car c’est bien cela qui frappe à la lecture de cette anthologie : la guerre apparaît parfois dans les récits qui ne lui sont pas nettement consacrés, signe de son omniprésence à une échelle inaccessible à la démonstration, pièce à conviction de notre relatif pessimisme concernant la santé mentale des États-Unis. À ce sujet, il y a d’abord ce patriarche qui se trompe de cartouches pour tuer un bouvillon, qui ne s’en émeut nullement, alors que son fils devine dans le regard de la bête une lueur d’effroi, une intuition de la mort qui rôde à l’extrémité du fusil (cf. pp. 41-3). Cette scène d’apparence anecdotique, écho de l’honorable Goat Mountain de David Vann, transporte cependant de nombreux emblèmes d’une Amérique tourmentée, plongée tête la première dans un tourbillon de boue : l’usage problématique des armes, le paradigme d’une éducation à la violence, et, en guise de préambule, une citation de la guerre de Corée qui n’est peut-être pas sans lien avec le comportement indifférent de ce pater familias (cf. p. 41). D’autre part, ce paternel apathique pourrait tout à fait s’assimiler à celui que la mort attendait au Vietnam en 1967 et qui eut toutes les difficultés du monde à dompter son cheval prénommé Vertigo (cf. pp. 43-7). Admiré pour sa puissance, pour son héroïsme et pour son tempérament d’aventurier, ce père-là, qui ne reculait pas devant l’animal récalcitrant ni devant la nature sauvage, a quand même rencontré au Vietnam les limites de son aura. On se demande par ailleurs ce qu’il en aurait été de Vertigo s’il était rentré vivant de cette chienlit de Cochinchine (le cheval se fût probablement mué en bouvillon à abattre).

Dans un registre moins grave mais d’une portée allégorique immense, on a cette montre transmise de génération en génération, jadis passionnément protégée par un soldat durant les campagnes successives du Pacifique (cf. pp. 59-60). Il s’agissait de la tocante de sa mère, talisman par excellence, bouclier invisible contre les attaques japonaises. Pareillement – ou presque – pour cet autre soldat, en mission dans l’armée d’occupation d’Okinawa, s’étant mépris à propos d’un stylo qu’il idolâtrait (cf. pp. 76-8). Il estimait que l’objet précieux lui avait été dérobé par un prisonnier nippon or il n’en était rien. S’apercevant de cette erreur au bout de trois semaines, il se sent honteux et il voudrait implorer le pardon de ce captif qu’il n’a jamais pu revoir. Et puis que dire encore de ce médaillé de la Purple Heart qui a également parcouru les chemins régressifs de la Seconde Guerre mondiale ? Amputé des deux jambes, taiseux et possiblement réconcilié avec tout ce chaos, il est au préalable dédaigné par un chauffeur de taxi, lequel révise ses préjugés lorsqu’il découvre la médaille (cf. pp. 205-8). D’ailleurs ce mutilé de guerre, pour peu que l’on abuse des jeux de hasard de Paul Auster, pour peu aussi que l’on accepte l’infinité des répercussions de la guerre, aurait très bien pu être un rescapé des camarades torpillés du Léopoldville, pauvres forbans mentionnés par un mari chanceux qui a su contourner la censure militaire pour prévenir sa moitié de sa bonne intégrité physique (cf. pp. 321-2).

S’agissant maintenant des histoires de guerre à proprement parler, Paul Auster choisit classiquement l’ordre chronologique, allant de la Sécession au Vietnam (4). On y aborde premièrement l’ahurissant destin de John Jones restitué par son petit-fils. Le grand-père s’engagea contre les rebelles parce qu’il «était contre l’esclavage et qu’il ne voulait pas voir l’Union se disloquer» (p. 263). Lors d’un assaut confédéré, l’adrénaline le sauva d’une mort certaine. Il fut plus rapide que les chevaux sudistes et parvint à semer la cavalerie survoltée. Est-ce là un refus de combattre, une couardise passible d’une condamnation, ou est-ce un sursaut de la vie qui s’interdit de finir sottement ? Compte tenu des circonstances, la réponse s’impose d’elle-même et dédouane le brave JJ d’être comparé au personnage de Stephen Crane dans L’insigne rouge du courage (5), un garçon à la fois lâche et téméraire, toujours en-deçà ou au-delà d’une éventuelle objectivité de la guerre. Autre épisode de la guerre civile : ce moment de Noël 1862 où le général de cavalerie Jeb Stuart, combattant d’élite sous le drapeau Dixie, effectue un raid qui déroute les plans des fédéraux (cf. pp. 264-6). Obéissant aux ordres de Stuart mais s’accordant un entracte personnifié, le soldat James McClure Scott (dont un extrait des mémoires nous est livré par son arrière-petit-neveu) s’invite à manger chez des officiers yankees. Ces derniers, ainsi que leurs épouses respectives, sont désarçonnés par cette démarche autoritaire. Ils servent néanmoins une abondante nourriture à ce rebelle en lui octroyant un angle mort de la maison, en périphérie de la tablée principale où la fête s’est notablement assagie. Puis l’homme du Sud repart au front, rassasié après avoir subi un jour et demi de fringale, sorte de modique figure anticipée de La Faim de Knut Hamsun.

La suite de cette étude est à lire dans L'Amérique en guerre, disponible sur le site de l'éditeur.

Imprimer

Imprimer