« Déjeme de Marcelle Sauvageot, por Juan Asensio | Page d'accueil | Lettres du lac de Côme de Romano Guardini »

01/12/2022

Le célibataire absolu de Philippe Bordas

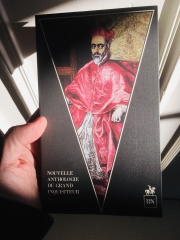

Photographie (détail) de Juan Asensio.

Philippe Bordas, à l'évidence, n'est pas un écrivain. Philippe Bordas est un radiologue expérimenté, infaillible même si l'on veut ou, mieux encore, un médecin légiste. On aurait beau jeu de me faire remarquer qu'il a écrit plusieurs ouvrages, dont Le célibataire absolu aux beaux accents sebaldiens, ainsi que Cavalier noir que nous avons récemment évoqué. Devant cette plate évidence, je me contenterai de renvoyer ces approximatifs lecteurs aux ouvrages eux-mêmes de Philippe Bordas et répèterai ce que j'ai écrit : Philippe Bordas, s'il est un écrivain, ne l'est qu'en prospérant sur un cadavre, le cadavre de la littérature française que j'ai tant de fois ausculté, afin d'en tirer quelques intéressantes notations pour des carabins et de futures médecins légistes, si tant est que ces derniers disposent, quelque jour prochain voire proche, d'un cadavre momifié, ou même d'autre chose qu'une de ces informes et répugnantes bouillies protoplasmiques par lesquelles les créatures démoniaques d'Arthur Machen signent leur méphitique disparition.

Philippe Bordas, à l'évidence, n'est pas un écrivain. Philippe Bordas est un radiologue expérimenté, infaillible même si l'on veut ou, mieux encore, un médecin légiste. On aurait beau jeu de me faire remarquer qu'il a écrit plusieurs ouvrages, dont Le célibataire absolu aux beaux accents sebaldiens, ainsi que Cavalier noir que nous avons récemment évoqué. Devant cette plate évidence, je me contenterai de renvoyer ces approximatifs lecteurs aux ouvrages eux-mêmes de Philippe Bordas et répèterai ce que j'ai écrit : Philippe Bordas, s'il est un écrivain, ne l'est qu'en prospérant sur un cadavre, le cadavre de la littérature française que j'ai tant de fois ausculté, afin d'en tirer quelques intéressantes notations pour des carabins et de futures médecins légistes, si tant est que ces derniers disposent, quelque jour prochain voire proche, d'un cadavre momifié, ou même d'autre chose qu'une de ces informes et répugnantes bouillies protoplasmiques par lesquelles les créatures démoniaques d'Arthur Machen signent leur méphitique disparition.Le célibataire absolu, sur les traces de l'ogre verbal que fut Carlo Emilio Gadda, ne fait pas exception à la règle mais commence par nous désorienter en plaçant sa méthodique recherche, étalée sur plusieurs lustres de lectures, voyages et recoupements, rencontres aussi avec les derniers témoins (voisins, éditeurs, critiques, traducteurs, véritable «maîtres-enchanteurs» et «irremplaçables réécriveurs et transsubstantiateurs de l'enchantement», p. 409) du si discret géant des lettres italiennes, sous les auspices d'une langue baroque, rabelaisienne, celle-là même dont Louis-Ferdinand Céline se désolait de la disparition, lui qui trouvait un air trop discipliné, voire constipé, au français; s'il réapparaissait aujourd'hui, à coup sûr, Céline, en bon praticien, ne manquerait pas de diagnostiquer une véritable occlusion intestinale : «Quatre siècles après Rabelais, l'entremetteur et marieur de tous les âges du français, l'encyclopédisme sauvage de Gadda rejouait les fiançailles entre langues hautes et dialectes populaires, proses savantes et jargons des bas-fonds» (1), écrit ainsi Philippe Bordas.

Ce mélange entre une langue haute et une langue basse, sans qu'aucune connotation péjorative n'entache ces deux acceptions, sera répété de page en page, ou peu s'en faut, le polyptote étant décliné à l'infini avec, d'un côté, les illustrateurs d'un Verbe chamarré, versicolore, baroque donc, rabelaisien, hermétique bien souvent et, de l'autre, «les dévots du zéro» (p. 26) souffreteux pratiquant un français écrêté et nivelé devenu «produit culturel mieux alliable aux lois transcendantes du marché» (p. 234); avec, d'un côté, l'hypothétique français «revenu à Rabelais et sa barbarie native de chants en broussailles» (p. 51), «le génie omnilingue de Rabelais, l'amplitude extrême de son clavier, sa tessiture élargie des suraigues de la populace jusqu'aux graves extrêmes des érudits» (p. 234) et, de l'autre, l'éclosion spontanée, sur la chair morte du prestidigitateur (et, plus d'une fois, véritable clown) Maurice Blanchot, «l'architecte et gardien de la chambre funéraire française» (p. 58), d'une pulvérulence bavarde de «pathologues et nosologues français qui [ont] sanctifié l'impouvoir de la langue pour glorifier l'impuissance du corps» (p. 59); d'un côté, donc, «la surlangue de Carlo Emilio Gadda (p. 138, l'auteur souligne), un de ces finalement assez rares «extracteurs qui creusaient dans la profondeur du Verbe» (p. 113), bien souvent condamnés à l'obscurité alors que les carriéristes de la langue aplatie, eux, sont acclamés, sans pères identifiables à première vue ou alors lointains comme Rabelais qui, comme Céline l'a affirmé, «avait raté son coup» puisque, de «tous les plasmateurs du siècle vingtième, d'entre tous les démiurges du verbe, Gadda restait le moins acclamé, le moins saisissable» et que, «comme Rabelais, qu'il avait lu de près, Gadda avait manqué sa cible et restait le moins lu des très-grands écrivains» (p. 88), sans pères disais-je ni, surtout, fils, sans «aïeux ni neveux» (p. 138); d'un côté Rabelais, Céline, Saint-Simon selon Philippe Bordas, mais aussi, selon moi, Léon Bloy, Georges Darien, Lucien Rebatet ou encore Léon Daudet que Bordas oublie si curieusement (2), autant d'imprécateurs qui ont réussi à affilier «le Verbe à cette souveraineté de la fougue et de l'exubérance» (p. 218), et, de l'autre «les dilueurs du français», Sartre, Prévert, Saint-Exupéry et tous ces «survivalistes jansénistes» et autres «farfadets attirés aux nouvelles foires télévisuelles» (p. 334, termes que l'auteur souligne dans un passage tout entier en italiques); d'un côté, «les plasmateurs et

Ce mélange entre une langue haute et une langue basse, sans qu'aucune connotation péjorative n'entache ces deux acceptions, sera répété de page en page, ou peu s'en faut, le polyptote étant décliné à l'infini avec, d'un côté, les illustrateurs d'un Verbe chamarré, versicolore, baroque donc, rabelaisien, hermétique bien souvent et, de l'autre, «les dévots du zéro» (p. 26) souffreteux pratiquant un français écrêté et nivelé devenu «produit culturel mieux alliable aux lois transcendantes du marché» (p. 234); avec, d'un côté, l'hypothétique français «revenu à Rabelais et sa barbarie native de chants en broussailles» (p. 51), «le génie omnilingue de Rabelais, l'amplitude extrême de son clavier, sa tessiture élargie des suraigues de la populace jusqu'aux graves extrêmes des érudits» (p. 234) et, de l'autre, l'éclosion spontanée, sur la chair morte du prestidigitateur (et, plus d'une fois, véritable clown) Maurice Blanchot, «l'architecte et gardien de la chambre funéraire française» (p. 58), d'une pulvérulence bavarde de «pathologues et nosologues français qui [ont] sanctifié l'impouvoir de la langue pour glorifier l'impuissance du corps» (p. 59); d'un côté, donc, «la surlangue de Carlo Emilio Gadda (p. 138, l'auteur souligne), un de ces finalement assez rares «extracteurs qui creusaient dans la profondeur du Verbe» (p. 113), bien souvent condamnés à l'obscurité alors que les carriéristes de la langue aplatie, eux, sont acclamés, sans pères identifiables à première vue ou alors lointains comme Rabelais qui, comme Céline l'a affirmé, «avait raté son coup» puisque, de «tous les plasmateurs du siècle vingtième, d'entre tous les démiurges du verbe, Gadda restait le moins acclamé, le moins saisissable» et que, «comme Rabelais, qu'il avait lu de près, Gadda avait manqué sa cible et restait le moins lu des très-grands écrivains» (p. 88), sans pères disais-je ni, surtout, fils, sans «aïeux ni neveux» (p. 138); d'un côté Rabelais, Céline, Saint-Simon selon Philippe Bordas, mais aussi, selon moi, Léon Bloy, Georges Darien, Lucien Rebatet ou encore Léon Daudet que Bordas oublie si curieusement (2), autant d'imprécateurs qui ont réussi à affilier «le Verbe à cette souveraineté de la fougue et de l'exubérance» (p. 218), et, de l'autre «les dilueurs du français», Sartre, Prévert, Saint-Exupéry et tous ces «survivalistes jansénistes» et autres «farfadets attirés aux nouvelles foires télévisuelles» (p. 334, termes que l'auteur souligne dans un passage tout entier en italiques); d'un côté, «les plasmateurs et  oxygénateurs du logos de France», de l'autre le «français monovalent du «retour au récit», avec ses sous-Mauriac et ses infra-Dumas» tenanciers de la «monolangue de la radinerie et de la rapetasse» (p. 233), d'un côté l'entreléchage germanopratin des «écritures blanches» (p. 337), la grande partouse (parlouse, plutôt) des «langues de diminution», des «langues d'exténuation», des «langues noires» (p. 338), cette pâle théorie des «parlers en pauvreté» (p. 339) et des «écritures morbifiques» (p. 340), mais aussi des nains et mégères dont un au moins, Yannick Haenel, aura salué avec enthousiasme le livre de Philippe Bordas alors que le maître de ce prétentieux cacographe, Philippe Sollers bien sûr, aura moqué Carlo Emilio Gadda, comme Philippe Bordas ne manque pas de le rappeler dans son propre livre (cf. p. 381) (3), d'un côté toute cette insipide et monocorde théorie de l'anéantissement et de la déconstruction de la littérature et, de plus en plus, de la langue française et, de l'autre, une langue suffisamment puissante, bien que monstrueuse elle-même, pour être capable d'édifier une «fable tératologique sur les déformations et monstruosités de l'engendrement scriptural» (p. 211).

oxygénateurs du logos de France», de l'autre le «français monovalent du «retour au récit», avec ses sous-Mauriac et ses infra-Dumas» tenanciers de la «monolangue de la radinerie et de la rapetasse» (p. 233), d'un côté l'entreléchage germanopratin des «écritures blanches» (p. 337), la grande partouse (parlouse, plutôt) des «langues de diminution», des «langues d'exténuation», des «langues noires» (p. 338), cette pâle théorie des «parlers en pauvreté» (p. 339) et des «écritures morbifiques» (p. 340), mais aussi des nains et mégères dont un au moins, Yannick Haenel, aura salué avec enthousiasme le livre de Philippe Bordas alors que le maître de ce prétentieux cacographe, Philippe Sollers bien sûr, aura moqué Carlo Emilio Gadda, comme Philippe Bordas ne manque pas de le rappeler dans son propre livre (cf. p. 381) (3), d'un côté toute cette insipide et monocorde théorie de l'anéantissement et de la déconstruction de la littérature et, de plus en plus, de la langue française et, de l'autre, une langue suffisamment puissante, bien que monstrueuse elle-même, pour être capable d'édifier une «fable tératologique sur les déformations et monstruosités de l'engendrement scriptural» (p. 211). Si, comme l'écrit l'auteur, «au monolinguisme de la cour des Louis ont succédé les français simplifiés de l'école laïque et de la presse, jusqu'à l'actuel sous-français de la marchandisation générale, le plus pauvre en minerai» (p. 345, l'auteur souligne), j'appelle Philippe Bordas à la plus grande prudence, car accepter les éloges d'un de ces sollersiens émérites qui, tels des caniches, n'auront jamais reniflé un cul que pour reconnaître d'instinct celui qui les dominera tous, l'animal à dents plus longues, jarrets plus souples, langue plus active et flexiblement adaptée au moindre recoin tubulaire et se prétendant, lui, sans maître, devant la gueule duquel ils présenteront, après avoir été par exemple aidé par telle chimère phocomèle, François Meyronnis, quelques maigres souris chassées dans les soutes puantes du Pequod, accepter de tels éloges disais-je, c'est, assurément, réduire sa langue (pas celle qui lui sert à parler, encore que, mais son écriture) à une flache d'eau saumâtre où s'amusent à barboter ces têtards à bouées gonflables qui croient pouvoir réduire l'immense océan de la littérature à un amusement prétentieux, à une exégèse aussi insignifiante que poussive.

Comme Philippe Bordas, qui se qualifie de «malparleur attiré aux mystères du Verbe français» (p. 288), j'espère moi aussi «le surgissement d'un écrivain doté de langue bifide, virtuose des proses basses et hautes, qui réalise l’œkoumène français et rivalise Carlo Emilio Gadda et ses façonnages d'italien plénier» (p. 253) et j'espère ce prodige, ce bolide même, si, bien sûr, je doute que l'auteur ignore l’œuvre scintillante d'un Pierre Boutang qu'à une date encore récente nous aurions pu tenir comme un continuateur surdoué de Rabelais mais aussi de Maurice Scève, prosateur subtil et puissant capable de réaliser le grand écart entre les langues, les jargons, les styles et les écritures les plus divers, et qui aura donné, avec Le Purgatoire par exemple, un étincelant diamant noir, et même si je constate que Philippe Bordas, qui semble connaître tout de même ses lettres, ne pipe mot sur un autre de ces façonneurs verbaux qui opère dans un registre mâtiné de farce apocalyptique, Marc-Édouard Nabe qui, lorsqu'il est en forme, jamais n'oublie la leçon conjointe de Rabelais et de Céline.

Comme Philippe Bordas, qui se qualifie de «malparleur attiré aux mystères du Verbe français» (p. 288), j'espère moi aussi «le surgissement d'un écrivain doté de langue bifide, virtuose des proses basses et hautes, qui réalise l’œkoumène français et rivalise Carlo Emilio Gadda et ses façonnages d'italien plénier» (p. 253) et j'espère ce prodige, ce bolide même, si, bien sûr, je doute que l'auteur ignore l’œuvre scintillante d'un Pierre Boutang qu'à une date encore récente nous aurions pu tenir comme un continuateur surdoué de Rabelais mais aussi de Maurice Scève, prosateur subtil et puissant capable de réaliser le grand écart entre les langues, les jargons, les styles et les écritures les plus divers, et qui aura donné, avec Le Purgatoire par exemple, un étincelant diamant noir, et même si je constate que Philippe Bordas, qui semble connaître tout de même ses lettres, ne pipe mot sur un autre de ces façonneurs verbaux qui opère dans un registre mâtiné de farce apocalyptique, Marc-Édouard Nabe qui, lorsqu'il est en forme, jamais n'oublie la leçon conjointe de Rabelais et de Céline.Pourtant, cette recherche, bien qu'essentielle, ne constitue pas à mon sens le cœur du projet de Philippe Bordas, pas davantage que ne le sont ses très intéressantes considérations sur «notre manie de la décapitation», le français moderne ayant été amputé «par tête et queue, coupé de sa vibration populaire comme de sa majesté nobiliaire», l'auteur rêvant en conséquence «d'une concorde civile par le langage, d'une harmonie sociale gagnée par le livre» (p. 293), puisqu'il faudrait tenir les deux bouts de la chaîne langagière, «aristo et populo», ajointer durablement les deux pôles que sont «Saint-Simon et Villon», autrement dit parvenir à donner ou redonner vie à «un français non amputé de sa base ni de son sommet», le «français de Versailles, celui de Belleville, plus le pidgin des cités, argots et verlans», attendre impatiemment et même désespérément quelque formidable inventeur de mots, nommeur comme l'eût écrit Nietzsche, seul capable de ressusciter «ce français entier, le haut et le bas, l'ancien et le neuf [et qui] ferait le relevé de toutes les tournures étranges nées des langues immigrées des cités» (p. 292), à moins, bien sûr, qu'il ne faille constater non pas tant l'évidente mort de la littérature française contemporaine que le temps venu «d'abandonner les livres», temps qui est, nous le savons au moins depuis Bloy, passé et, dès lors, parier sur quelque changement de genre, s'il est vrai, comme tel contradicteur de Philippe Bordas le pense, que «les meilleurs écrivains américains, les plus baroques incompris, les outcasts et les misfits, tous les Rimbaud déglingués, se sont réfugiés dans le temps long illimité ultra-romanesque des séries...» (p. 294), ou même se dire, sans prudence ni euphémisme consolateur, que «le futur de la langue [n'appartient] peut-être plus aux écrivains, mais à la machine libérale, niveleuse et mondialisée qui, en chaque pays, [réduit] le langage à sa misère chiffrée, sa pure maniabilité comptable» (p. 376).

Ce n'est pas, non plus, le cœur secret de l'horloge comme le dit Elias Canetti, le centre clos, celé aux regards journalistiques, du projet du Célibataire absolu, raison pour laquelle j'ai invoqué le cher et grand nom de W. G. Sebald d'entrée de jeu, ce n'est pas non plus le centre du labyrinthe où se tapit le Minotaure que cette façon assez délicate qu'a Philippe Bordas d'entremêler son histoire, par exemple son séjour africain (ou l'évocation de son grand-père, dans de très belles pages) à la destinée aussi plate que fulgurante de Carlo Emilio Gadda, y compris en usant de photographies (à l'instar, là encore, de Sebald), ou de tenter de nous éclairer sur les raisons qui ont entretenu la relative obscurité dans laquelle les lettrés français ont prudemment rangé l'Italien maître des langues, si on le compare par exemple à Joyce, véritable «aimant à limaille universitaire» (p. 67), Joyce sur lequel l'ignoble Sollers aura tant expectoré sa fausse science de hongre bientôt centenaire. Les pages superbes que Philippe Bordas consacre à son propre itinéraire (comme, je l'ai dit, tel chapitre africain intitulé Lac Turkana, 1988, pp. 97-107) mettent en mots savants ce que Sebald, parvient, lui, à fondre remarquablement dans l'évocation de ses personnages qui, à leur façon moins didactique que celle de Bordas, mènent une enquête philologique remontant jusqu'au centre de noirceur, le ferment de destruction qui aura balayé leur existence après l'avoir hantée : «Sous le soleil violent, j'avais écrit l'autre pour m'écrire moi et doubler l'extrospection d'une introspection qui n'osait dire son nom» (p. 105, l'auteur souligne), Philippe Bordas ne parvenant jamais mieux, dirait-on, à s'approcher de Gadda qu'au moment où il l'oublie, du moins en apparence : «Sur le chantier de fouilles, face au miroir du lac, les paléontologues avaient reconstitué le corps entier d'un hominidé d'après un débris de crâne. De fragments de biographie et de photos découpées, j'avais inféré son corps en trois dimensions, illusionné sa personne en chair», bref, imaginé «un Gadda incarné» (p. 107).

Ce n'est pas, non plus, le cœur secret de l'horloge comme le dit Elias Canetti, le centre clos, celé aux regards journalistiques, du projet du Célibataire absolu, raison pour laquelle j'ai invoqué le cher et grand nom de W. G. Sebald d'entrée de jeu, ce n'est pas non plus le centre du labyrinthe où se tapit le Minotaure que cette façon assez délicate qu'a Philippe Bordas d'entremêler son histoire, par exemple son séjour africain (ou l'évocation de son grand-père, dans de très belles pages) à la destinée aussi plate que fulgurante de Carlo Emilio Gadda, y compris en usant de photographies (à l'instar, là encore, de Sebald), ou de tenter de nous éclairer sur les raisons qui ont entretenu la relative obscurité dans laquelle les lettrés français ont prudemment rangé l'Italien maître des langues, si on le compare par exemple à Joyce, véritable «aimant à limaille universitaire» (p. 67), Joyce sur lequel l'ignoble Sollers aura tant expectoré sa fausse science de hongre bientôt centenaire. Les pages superbes que Philippe Bordas consacre à son propre itinéraire (comme, je l'ai dit, tel chapitre africain intitulé Lac Turkana, 1988, pp. 97-107) mettent en mots savants ce que Sebald, parvient, lui, à fondre remarquablement dans l'évocation de ses personnages qui, à leur façon moins didactique que celle de Bordas, mènent une enquête philologique remontant jusqu'au centre de noirceur, le ferment de destruction qui aura balayé leur existence après l'avoir hantée : «Sous le soleil violent, j'avais écrit l'autre pour m'écrire moi et doubler l'extrospection d'une introspection qui n'osait dire son nom» (p. 105, l'auteur souligne), Philippe Bordas ne parvenant jamais mieux, dirait-on, à s'approcher de Gadda qu'au moment où il l'oublie, du moins en apparence : «Sur le chantier de fouilles, face au miroir du lac, les paléontologues avaient reconstitué le corps entier d'un hominidé d'après un débris de crâne. De fragments de biographie et de photos découpées, j'avais inféré son corps en trois dimensions, illusionné sa personne en chair», bref, imaginé «un Gadda incarné» (p. 107). Quel est ce cœur que nous pouvons préciser, je crois, être de ténèbres et qui, comme Le Château d'Udine, se caractérise par son «insaisissabilité» et son «imprenabilité», la fragmentation de ce livre, des livres à dire vrai de Gadda «en une myriade de poèmes en prose, d'échantillons élégiaques», augmentant «la fermeture autarcique, l'inviolabilité territoriale de ce Gadda vierge à jamais des ravages de l'interprétation» (p. 118) ? Il me semble que Philippe Bordas ne s'est jamais vraiment remis de quelques mots (les voici : «Nessuno conobbe il lento pallore della negazione», autrement dit : «Personne ne connaît la lente pâleur de la négation») de La Connaissance de la douleur qu'il ne cesse de répéter, qu'il se tente parfois à commenter, se demandant ainsi si la «majuscule liminaire de ce Nessuno» n'ouvrirait pas à «une compréhension supérieure, à une nitescence née de la fusion épiphanique du noyau», ou si elle ne conspirerait pas à «l'adoration muette, ébahie et stupide, de la relique», «le saint enclos du Verbe baroque et le tombeau de Carlo Emilio» (p. 414), comme si la quête de Philippe Bordas, tout autant que celle de Carlo Emilio Gadda aimanté par quelque inimaginable et très mccarthien «ténébreux inspirateur d'une loi de ténèbres» («suggeritore tenebroso d'une legge di tenebra», p. 365), «s'éteignait sur l'élégie du Verbe sans accès» (p. 386), bien davantage que sur une proposition d'exégèse psychanalysante assez peu convaincante à mon sens (cf. p. 366).

Quel est ce cœur que nous pouvons préciser, je crois, être de ténèbres et qui, comme Le Château d'Udine, se caractérise par son «insaisissabilité» et son «imprenabilité», la fragmentation de ce livre, des livres à dire vrai de Gadda «en une myriade de poèmes en prose, d'échantillons élégiaques», augmentant «la fermeture autarcique, l'inviolabilité territoriale de ce Gadda vierge à jamais des ravages de l'interprétation» (p. 118) ? Il me semble que Philippe Bordas ne s'est jamais vraiment remis de quelques mots (les voici : «Nessuno conobbe il lento pallore della negazione», autrement dit : «Personne ne connaît la lente pâleur de la négation») de La Connaissance de la douleur qu'il ne cesse de répéter, qu'il se tente parfois à commenter, se demandant ainsi si la «majuscule liminaire de ce Nessuno» n'ouvrirait pas à «une compréhension supérieure, à une nitescence née de la fusion épiphanique du noyau», ou si elle ne conspirerait pas à «l'adoration muette, ébahie et stupide, de la relique», «le saint enclos du Verbe baroque et le tombeau de Carlo Emilio» (p. 414), comme si la quête de Philippe Bordas, tout autant que celle de Carlo Emilio Gadda aimanté par quelque inimaginable et très mccarthien «ténébreux inspirateur d'une loi de ténèbres» («suggeritore tenebroso d'une legge di tenebra», p. 365), «s'éteignait sur l'élégie du Verbe sans accès» (p. 386), bien davantage que sur une proposition d'exégèse psychanalysante assez peu convaincante à mon sens (cf. p. 366). Dès lors, je ne suis pas absolument sûr, comme l'affirme Philippe Bordas, que «Gadda le mal-aimé [ait] placé sa surprose sous le sceau simultané du jouir et du nier» (p. 363), ni même que, pour lui, la négation ait été «le préalable d'une récapitulation causale d'amplitude fabuleuse, dont la manie encyclopédique et la pulsion énumérative sont les plus visibles syndromes» (p. 362). Je pense que la négation n'a pas été le préalable mais, bien au contraire, la masse ténébreuse vers laquelle, armé de sa seule langue aux couleurs chatoyantes, aux malléabilités verbales pratiquement infinies, à l'incontestable puissance façonnante et même de surrection, il a fallu que Gadda, il faut et il faudra de plus en plus que tout grand écrivain se dirige, les textes qu'il écrira constituant dès lors moins une «récapitulation» comme Bordas l'écrit qu'un retardateur, quelque mystérieux katéchon ou rétenteur des derniers temps, dans la lignée d'un Dante selon Bruno Pinchard (4); après tout, l'un et l'autre, Dante et Gadda, n'ont-ils pas fait surgir de l'humus profond des multiples parlers plus ou moins abolis un véritable empire de la langue, corollaire de celui, historique, que Carl Schmitt, à la suite d'Augustin et de Jérôme, imaginait pouvoir être capable de retenir la figure de l'Antichrist (6) ? Remarquons toutefois, sans trop nous avancer dans le domaine pour le moins ardu de la théologie politique, que ce qui retient, to katechon, cathédrale de mots ou empire verbal, rien ne nous empêche de le penser, s'oppose à l'homme de l'anomie (ho anthropos tes anomias) ou encore au mystère de l'anomie (mysterion tes anomias ou mysterium iniquitatis selon la Vulgate) comme en parle, assez obscurément, la Seconde Épître aux Thessaloniciens. Pourrions-nous rapprocher cette anomie de la négativité ou lente pâleur de la négation qu'évoque, tout aussi obscurément, Carlo Emilio Gadda ?

Dès lors, je ne suis pas absolument sûr, comme l'affirme Philippe Bordas, que «Gadda le mal-aimé [ait] placé sa surprose sous le sceau simultané du jouir et du nier» (p. 363), ni même que, pour lui, la négation ait été «le préalable d'une récapitulation causale d'amplitude fabuleuse, dont la manie encyclopédique et la pulsion énumérative sont les plus visibles syndromes» (p. 362). Je pense que la négation n'a pas été le préalable mais, bien au contraire, la masse ténébreuse vers laquelle, armé de sa seule langue aux couleurs chatoyantes, aux malléabilités verbales pratiquement infinies, à l'incontestable puissance façonnante et même de surrection, il a fallu que Gadda, il faut et il faudra de plus en plus que tout grand écrivain se dirige, les textes qu'il écrira constituant dès lors moins une «récapitulation» comme Bordas l'écrit qu'un retardateur, quelque mystérieux katéchon ou rétenteur des derniers temps, dans la lignée d'un Dante selon Bruno Pinchard (4); après tout, l'un et l'autre, Dante et Gadda, n'ont-ils pas fait surgir de l'humus profond des multiples parlers plus ou moins abolis un véritable empire de la langue, corollaire de celui, historique, que Carl Schmitt, à la suite d'Augustin et de Jérôme, imaginait pouvoir être capable de retenir la figure de l'Antichrist (6) ? Remarquons toutefois, sans trop nous avancer dans le domaine pour le moins ardu de la théologie politique, que ce qui retient, to katechon, cathédrale de mots ou empire verbal, rien ne nous empêche de le penser, s'oppose à l'homme de l'anomie (ho anthropos tes anomias) ou encore au mystère de l'anomie (mysterion tes anomias ou mysterium iniquitatis selon la Vulgate) comme en parle, assez obscurément, la Seconde Épître aux Thessaloniciens. Pourrions-nous rapprocher cette anomie de la négativité ou lente pâleur de la négation qu'évoque, tout aussi obscurément, Carlo Emilio Gadda ? Alors, s'il est juste de penser que «l'arène gaddienne est le lieu d'affrontement des forces primordiales», je ne suis pas vraiment sûr qu'il faille limiter ces dernières au «Logos raisonneur» et au «Verbe omniscient» (p. 362); j'y vois davantage la surrection de «ramifications moléculaires infinies, d'extensions verbales sidérantes, sans limite dans l'espace ni le temps» (p. 339) dressées pour tenter de résister aux puissantes forces de marée du trou noir dévorateur qui se niche au sein du monde, dont l'extraordinaire puissance d'attraction a pu être ressentie par Philippe Bordas lui-même qui a lié sa vie à celle de Carlo Emilio Gadda, tandis que Le célibataire absolu, un ouvrage que nous pourrions considérer comme un «agrégat de brisures» (5) et un «mélange sauvage d'éclats de la vie de Gadda et de copeaux de la [s]ienne» (p. 312), n'aura en somme été que la tentative, conduite sur plusieurs dizaines d'années de patiente élaboration, pour dire les vides de sa vie poétique (celle de Gadda, mais aussi celle de Bordas) relativement au plein qu'incarne la prose du géant italien, et que Carlo Emilio Gadda lui-même n'aura été pour Philippe Bordas que «le nom de l'absolu littéraire le plus inaccessible et lointain» (p. 333, l'auteur souligne), autrement dit : un Philippe Bordas devenu enfin maître de sa propre prose, capable de concentrer le feu du Verbe sans être au préalable obligé d'en accélérer l'ardeur au foyer grossissant d'un autre, plus brave et plus fort que lui, tentant, lui aussi, après son maître, mais sans parvenir, une fois encore, à figurer pleinement la réelle présence d'une écriture incontestable, charnelle, émotionnelle, votive, incandescente, sans réussir à incarner dans sa prose le mystère de ce qui retient.

Alors, s'il est juste de penser que «l'arène gaddienne est le lieu d'affrontement des forces primordiales», je ne suis pas vraiment sûr qu'il faille limiter ces dernières au «Logos raisonneur» et au «Verbe omniscient» (p. 362); j'y vois davantage la surrection de «ramifications moléculaires infinies, d'extensions verbales sidérantes, sans limite dans l'espace ni le temps» (p. 339) dressées pour tenter de résister aux puissantes forces de marée du trou noir dévorateur qui se niche au sein du monde, dont l'extraordinaire puissance d'attraction a pu être ressentie par Philippe Bordas lui-même qui a lié sa vie à celle de Carlo Emilio Gadda, tandis que Le célibataire absolu, un ouvrage que nous pourrions considérer comme un «agrégat de brisures» (5) et un «mélange sauvage d'éclats de la vie de Gadda et de copeaux de la [s]ienne» (p. 312), n'aura en somme été que la tentative, conduite sur plusieurs dizaines d'années de patiente élaboration, pour dire les vides de sa vie poétique (celle de Gadda, mais aussi celle de Bordas) relativement au plein qu'incarne la prose du géant italien, et que Carlo Emilio Gadda lui-même n'aura été pour Philippe Bordas que «le nom de l'absolu littéraire le plus inaccessible et lointain» (p. 333, l'auteur souligne), autrement dit : un Philippe Bordas devenu enfin maître de sa propre prose, capable de concentrer le feu du Verbe sans être au préalable obligé d'en accélérer l'ardeur au foyer grossissant d'un autre, plus brave et plus fort que lui, tentant, lui aussi, après son maître, mais sans parvenir, une fois encore, à figurer pleinement la réelle présence d'une écriture incontestable, charnelle, émotionnelle, votive, incandescente, sans réussir à incarner dans sa prose le mystère de ce qui retient.Notes

(1) Philippe Bordas, Le célibataire absolu. Pour Carlo Emilio Gadda (Gallimard, 20022), p. 24. Signalons, une fois n'est pas coutume, l'état impeccable du texte imprimé, même si je reste un adepte de la graphie rigoureuse de compte rendu, qui ne porte désormais de trait d'union qu'à force de lorgner vers procès-verbal.

(2) Pourtant, c'est bien Philippe Bordas qui se déclare «sensible aux colères du vent», lui qui indique qui plus est aimer «voir dénoncées et pamphlétées les impostures françaises» (p. 226). Que n'a-t-il donc évoqué ces proscrits que j'ai mentionnés plus longuement que dans une incise sur la collection Libertés de Jean-Jacques Pauvert !

(3) Voir ainsi ce passage, aussi dur que juste, que Yannick Haenel n'a visiblement pas dû lire lorsqu'il a écrit sa paraphrase du Célibataire absolu : «Derrière Lacan, Paulhan et Barthes, les législateurs linguistiques et les nomothètes de Tel Quel, s'étiraient l'ombre algide de Sade, sa syntaxe gantée; glissaient les murmures de confessionnal de Georges Bataille», les «froissements de soie de la transgression [et] les délicates cruautés», la suite (répétant un peu trop souvent le verbe demeurer) valant condamnation des moucherons sollersiens, affolés aux culs des veaux étiques de la déconstruction derridienne : «Au fond, ces avant-gardes philosophiques et littéraires demeuraient féales d'un canon classique demeuré intact sous l'amidon post-marxiste; monolingues et peu baroques, elles demeuraient frigides et policées, malgré leurs fantasmes de saturnales verbales. En place de l'ensemencement poétique, les numéros de jongleries et les glossolalies avaient pullulé; la prolifération des jargons avait suppléé le don de nomination», à savoir, «ce don spermatique que Gadda, comme Céline et Claudel, possédait au plus haut degré» (p. 380) comme si, en fait, «les petits techniciens du texte avaient méjugé le génial Ingénieur», comme si encore «le panthéon romain n'était plus qu'une succursale désaffectée du panthéon parisien» (p. 381).

(4) Voir le bel article de ce remarquable dantologue français qu'est Bruno Pinchard, intitulé Autour d'un lévrier noir : Dante ou l'Apocalypse contenue, in Le Forme e la storia : rivista di filologia moderna XIII, 1, 2020, pp. 33-50.

(5) Remarquons que Philippe Bordas, par endroit, parvient à offrir au lecteur de véritables petits poèmes en prose où, en une seule vignette, il parvient à évoquer assez admirablement l'art de son maître Gadda : «Gadda, somme toute, remuait toujours les mêmes osselets. Tous ses thèmes et fantasmes étaient déjà là, en désordre, annonciateurs du Pastis [abréviation de L'Affreux Pastis de la rue des Merles] et de la Connaissance : les rouages sexués de la hiérarchie sociale, l'adultération du bel italien par le patois du cru, l'oraison des crépuscules sur les jardins et les âmes, les sacrifices de poulets, les rombières bijoutées fantasmant le viril voleur du diamant à l'oreille, les domestiques inclus à l'horloge du capitalisme paternaliste, main en attente du pourboire et du kil de rouge. Partout, sous l'ombre des industriels idéalistes, ruinés par le mauvais usage de la pensée, la figure du père, la déchéance familiale; partout, le spectre de l'effondrement boursier, la perte du pécule pour les pauvres ingénieurs, transités d'une nouvelle à l'autre et imités de Carlo Emilio; partout, le virilisme fasciste et les filles du peuple, les ovaires ancillaires et les héritières des vieilles maisons, prises dans le même espoir d'une mâle couvée» (p. 172).

(6) Ce tout dernier rapprochement m'est venu en lisant la Nouvelle anthologie du Grand Inquisiteur récemment parue aux très belles et riches éditions R&N (établie par Florence Louis et Édouard Schaelchli, 2022, regroupant des textes de Bernard Charbonneau, Jean Brun et Jacques Ellul, ainsi que de riches prolongements de la part de ces deux commentateurs) faisant suite à celle qu'avait établie Luba Jurgenson chez L'Âge d'Homme en 2004, regroupant des interprétations de Léontiev, Soloviev, Rozanov, Boulgakov, Berdiaeff et Frank.

Imprimer

Imprimer