« Du temps qu'on existait de Marien Defalvard | Page d'accueil | Le théorème d'Almodóvar d'Antoni Casas Ros »

17/10/2011

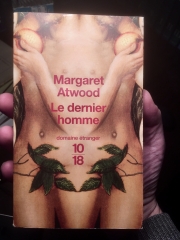

Au-delà de l'effondrement, 36 : Le dernier homme de Margaret Atwood

Crédits photographiques : Brendan Bannon (Polaris Images).

Tous les effondrements.

Tous les effondrements.«Mais même un naufragé présume qu'il aura un futur lecteur, quelqu'un qui se manifestera plus tard, découvrira ses ossements et son livre de bord et prendra connaissance de son destin».

Margaret Atwood, Le dernier homme*.

Le dernier homme de Margaret Atwood, paru en 2003 sous le titre original d'Oryx and Crake, est une peinture point originale mais assez étonnante d'une fin de monde possible.

Le dernier homme de Margaret Atwood, paru en 2003 sous le titre original d'Oryx and Crake, est une peinture point originale mais assez étonnante d'une fin de monde possible. Mais, parce que cette peinture entremêle assez habilement la description de la situation où se trouve le prétendu dernier homme surnommé Snowman, avec celle qui a conduit à une catastrophe planétaire, elle ne nous donne absolument pas l'impression de la solitude terrifiante dans laquelle se trouve, pour le coup, le tout dernier homme selon Thomas Glavinic, ni même qu'il y a eu une catastrophe de très grande ampleur ayant décimé les populations. Le dernier homme selon Atwood n'en est pas un et il est étonnant de constater par quel habile procédé narratif la romancière paraît ne pas pouvoir se résoudre à abandonner son personnage dans une nature devenue meurtrière.

L'intrigue n'est pas très novatrice et tient en quelques mots : un petit génie, surnommé Crake, complètement replié sur lui-même, après avoir créé une nouvelle race d'êtres à l'apparence humaine mais entièrement débarrassés des défauts de l'homme dont le plus calamiteux a été, sans conteste à ses yeux, son penchant pour la violence, extermine la quasi-totalité de la population du globe par un virus de son invention répandu en grande quantité. Son meilleur ami, Jimmy surnommé, donc, Snowman, celui qui devra apprendre à vivre aux côtés des Enfants de Crake ou crakers, est apparemment le seul survivant de l'épidémie provoquée par l'invention de son ami génial et bizarre (Glenn/Crake) qui a lui-même vacciné Snowman pour qu'il puisse apprendre, à ses créations vierges de toutes passions, à survivre dans un milieu hostile.

Hostile mais pas complètement inhumain, car Snowman a en fin de compte de la chance de s'être retrouvé dans un monde, entrevu dans tel passage du roman, qui pour le coup ressemble à un véritable cauchemar tenant de Surface de la planète de Daniel Drode et de Soylent Green [Soleil vert] de Richard Fleischer, vision apocalyptique qui m'a fait me souvenir d'une de mes propres scènes d'épouvante. Voici ce qu'écrit Margaret Atwood, en donnant la parole à des artistes, de ce monde futur qui semble fort heureusement ne pas être (encore) celui dans lequel Snowman s'efforce de survivre : «Bientôt [...], il ne resterait rien sinon une série de longs tubes souterrains sur toute la surface de la planète. Compte tenu de la destruction totale des couches d'ozone et d'oxygène de la Terre, l'air et la lumière à l'intérieur seraient artificiels. Les gens ramperaient à la queue leu leu dans ces tubes, nus comme des vers, avec, pour toute vision, le trou du cul de la personne devant eux; leur urine et leurs excréments s'écouleraient par des interstices aménagés dans la paroi, jusqu'au moment où un mécanisme numérique les choisirait au petit bonheur et, là, ils seraient aspirés dans un tunnel latéral et réduits en chair à pâté afin d'alimenter les autres via une série d'appendices en forme de mamelon sur l'intérieur du tube. Le système, autonome et perpétuel, représenterait la juste punition de tout un chacun» (p. 310).

À moins, bien sûr, que ce ne soient les conditions édéniques voulues par Crake pour ses créatures qui ne se révèlent finalement abjectes puisqu'elles les condamnent à vivre dans l'éternel présent de la bête, sans souvenirs ni rêves d'un futur meilleur. Qu'on en juge par les perfections que notre moderne docteur Frankenstein a injectées dans le code génétique de ses crakers : «Ne mangeant que des feuilles, de l'herbe et des racines et une baie ou deux, ils disposaient toujours d'une nourriture abondante. Leur sexualité, libérée des turbulences hormonales, ne les tourmentait pas constamment : ils entraient en chaleur à intervalles réguliers, comme la plupart des mammifères autres que l'homme. Du fait que ces gens n'avaient jamais à hériter de quoi que ce soit, il n'y aurait ni arbres généalogiques, ni mariages, ni divorces. Étant parfaitement adaptés à leur habitat, ils n'auraient jamais à se fabriquer de maisons, ni d'outils ni d'armes ni, d'ailleurs, de vêtements. Ils n'auraient pas besoin d'inventer des symboles nuisibles tels que royaumes, icônes, dieux ou argent. Avantage suprême, ils recyclaient leurs excréments» (p. 388).

Un point seulement du texte retiendra notre attention, une thématique assez rarement illustrée pour que nous la soulignions, qui concerne le sort fait au langage dans un monde dévasté.

Ainsi, si le premier homme, Adam, est le nommeur par excellence, son ultime rejeton, le dernier homme, non seulement oublie peu à peu les mots, ces «bribes de langage effilochées» (p. 191) qu'il tente toutefois de mémoriser afin de les conserver, mais, progressivement, éprouve de cette perte une espèce de jouissance malsaine, comme si le fait d'abolir l'usage du langage parlé (car il reste le langage mental, lui aussi en danger...) signifiait, pour le dernier représentant de l'humanité, la possibilité de moins souffrir, de finalement devenir, à l'enseigne des crakers, un être dénué de tout problème : «ces mots ne lui apportaient plus de réconfort. Ils étaient vides. Jimmy n'éprouvait plus de plaisir à posséder ces petites collections de lettres que d'autres avaient oubliées. C'était comme conserver ses dents de lait dans un coffret» (pp. 332-3). Une autre métaphore exprime bien l'incongruité grotesque (1) de la survie des derniers mots : «Tout dans sa vie était éphémère, dénué de sens. Même la langue avait perdu de sa solidité; elle était devenue ténue, aléatoire, insaisissable, on aurait cru un film visqueux sur lequel il dérapait à la façon d'un globe oculaire sur une assiette. Un globe oculaire qui néanmoins y voyait encore. Là était le problème» (p. 331). Après tout, s'il s'agit pour l'homme de survivre bien plus que de vivre, pourquoi ne pas jeter au feu les livres (étrangement absents du roman d'Atwood) comme dans le classique de Bradbury, ou bien imaginer, comme dans 1984 de George Orwell, un langage anémié et continuant de se réduire comme peau de chagrin, conservant les seuls mots nécessaires à cette vie intolérable, elle-même réduite, nue ?

En fait, tout se passe comme si Margaret Atwood transposait le péché d'Adam, que Walter Benjamin caractérisait comme étant une surdénomination, dans l'exemple du dernier homme, Snowman, qui, lui aussi, a mésusé du langage, comme il l'exprime d'ailleurs à plusieurs reprises : «Elle [Oryx] n'était pas la première femme à qui il avait fait cet aveu. Il n'aurait pas dû autant galvauder ces mots dans sa jeunesse, il n'aurait pas dû s'en servir comme d'un outil, d'un instrument, d'une clé pour ouvrir les femmes. Et quand il avait fini par les penser vraiment, ils lui avaient paru malhonnêtes et il avait eu honte de les prononcer» (p. 146).

Bien sûr, pour purger l'esprit des crakers de toute velléité de poésie, rien de tel que de proscrire l'usage de mots (et de symboles, nous l'avons vu) qui n'ont pas d'équivalents tangibles, pas de «licornes, pas de griffons, pas de manticores ni de basilics» (p. 14). Visiblement, Margaret Atwood s'est souvenue de l'exemple, pour le moins fameux, de 1984 de George Orwell.

Ce qui est surprenant est de constater que cet appauvrissement drastique du langage qui nous fait parfois songer à l'exemple de La route de Cormac McCarthy (2) s'accompagne paradoxalement, dans l'écriture de la romancière, d'une inventivité lexicale assez intéressante (3), tenant à la création de noms capables d'évoquer non seulement les nouvelles formes d'organisation sociale du futur (Compound, plèbezone) mais encore les nouvelles espèces animales auxquelles les expériences génétiques ont donné naissance : louchiens, porcons, malchatons, charaignées, serprats, kangouragneaux, etc., bref, un bestiaire cauchemardesque (4) qui n'est pas sans nous rappeler la faune meurtrière, elle aussi provoquée par des expériences génétiques contrôlées puis, rapidement, incontrôlables, que Frank Herbert a lâchée dans son étonnant Incident Jésus.

Notes

* Traduction de Michèle Albaret-Maatsch, Éditions Robert Laffont, 2005 puis 10/18, coll. Domaine étranger, 2007, p. 54. Toutes les pages entre parenthèses, sans autre précision, renvoient à cette édition.

(1) Le champ métaphorique peut également évoquer le regret, comme dans cet exemple : «Il mémorisait ces termes vénérables, les lançait mine de rien dans la conversation : charron, magnétite, saturnien, inflexible. Il éprouvait un sentiment étonnamment tendre à leur égard, comme s'il s'agissait d'enfants abandonnés dans les bois qu'il avait le devoir de sauver» (p. 249).

(2) «Surgi de nulle part, un mot lui apparaît : Mésozoïque. Il le voit, il l'entend, mais il n'a plus de substance. Snowman n'y rattache rien. Cela lui arrive un peu trop souvent ces derniers temps, cette déperdition de sens où les entrées sur ses précieuses listes de mots se dissolvent dans l'espace» (p. 52) et «Accroche-toi aux mots, se dit-il. Aux mots bizarres, aux mots anciens, aux mots rares. Lambrequin. Nornes. Alacrité. Pibrock. Libidineux. Lorsqu'ils lui seront sortis de l'esprit, ces mots, ils se disperseront un peu partout, pour toujours. Comme s'ils n'avaient jamais existé» (p. 89).

(3) N'exagérons rien tout de même, car le roman de Margaret Atwood est bien plus sage, dans cette débauche verbale (assez vite visible, ne serait-ce que par les titres des différents chapitres), que L'Orange mécanique de Burgess qui y a inventé un argot baptisé nadsat.

(4) «Le monde représente aujourd'hui un vaste champ d'expériences incontrôlées [...] et patauge à fond dans les conséquences imprévues», pp. 290-1.

Imprimer

Imprimer