« Kont Franse, Manuel Arroyo-Stephens | Page d'accueil | Le Feu follet et Récit secret de Pierre Drieu la Rochelle »

11/10/2017

Actualité bloyenne : Maxence Caron, Emmanuel Godo et Yves Leclair

Photographie (détail) de Juan Asensio.

Léon Bloy dans la Zone.

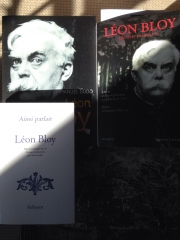

Léon Bloy dans la Zone. Léon Bloy, Essais et Pamphlets, édition établie et présentée par Maxence Caron, préface d’Augustin Laffay, o.p. (Robert Laffont, coll. Bouquins, 2017, 1 600 pages, 34 euros). Acheter sur Amazon.

Léon Bloy, Essais et Pamphlets, édition établie et présentée par Maxence Caron, préface d’Augustin Laffay, o.p. (Robert Laffont, coll. Bouquins, 2017, 1 600 pages, 34 euros). Acheter sur Amazon.Emmanuel Godo, Léon Bloy, écrivain légendaire (Le Cerf, 2017, 348 pages, 24 euros). Acheter sur Amazon.

Ainsi parlait Léon Bloy. Dits et maximes de vie choisis et présentés par Yves Leclair (Arfuyen, 2017, 175 pages, 13 euros). Acheter sur Amazon.

Il faut remercier Maxence Caron, plusieurs fois évoqué dans la Zone comme ici, de proposer aux lecteurs un fort beau volume regroupant quelques textes remarquables de Léon Bloy comme Le Sang du pauvre, L’Âme de Napoléon, mais aussi Le Salut par les Juifs que le ridicule Alain Soral s’obstine à considérer comme une longue philippique antisémite (1). Les fous ont de ces manies qui les dévorent, certes, et les fous doublés d’imbéciles heureux, eux, en sont littéralement rongés mais jamais n’en crèvent. Un bon éditeur essaiera toujours de caractériser la nature d’un texte qu’il publie, mais l’exercice, appliqué aux livres du Mendiant ingrat, est assez risqué en plus d’être simpliste. Il serait en effet aisé de soutenir que les essais de Bloy, pour reprendre un terme du reste impropre, sont systématiquement pamphlétaires et que ses pamphlets toujours s’entent sur un système ou plutôt une matrice théologico-poétique aussi paradoxale que pourvoyeuse d’images étonnantes, somptueuses, à vrai dire inégalées dans la langue française. Il serait aussi facile de s’étonner de l’absence, dans ce volume, des Dernières colonnes de l’Église alors qu’y figurent les radiographies de la stupidité contemporaine telle qu’elle se donne dans et par la langue quotidienne disséquée par le génial maître écorcheur dans ses Propos d’un entrepreneur de démolitions. La préface de ce recueil de textes, signée par le dominicain Augustin Laffay, est ouvertement apologétique, dans laquelle l’auteur se pose la curieuse question de la sainteté de celui qui fut le secrétaire bénévole de Barbey d’Aurevilly, avant de reculer, non sans humour, en posant une évidence : «Pour être franc, le risque n’est guère élevé de voir un jour sa statue dans les églises, surmontant un tronc en forme de calice pour recueillir le Sang du Pauvre». Si Léon Bloy s’est toujours mis à genoux devant l’autorité de l’Église vicaire du Christ, on peut dire que c’est le cou grêle des ecclésiastiques mondains et des laïcs grenouillant dans les sacristies qu’il a posé sur le billot de sa tonitruante (et ô combien méritée) alacrité : «exégète laïc et théologien en veston (de velours côtelé), Léon Bloy a des audaces propres à inquiéter les produits des séminaires sulpiciens et même romains». C’est en effet peu dire, à l’heure où, un siècle après sa mort, Léon Bloy continue de faire peur aux imbéciles qui n’ont lu de lui que trois phrases rageuses, sans comprendre où elles prenaient leur source, et qui lui reprochent qui son intolérance, qui sa pauvreté feinte, qui ses insultes, qui sa mauvaise foi absolue, j'en passe et j'en oublie. Je me souviens encore des propos que m’écrivit l’ancien patron de La Revue des Deux Mondes, suintant comme à l’accoutumée sa fausse aménité et tout en sourires chassieux, me conseillant de mettre moins de «carburant bloyen» dans mes articles ! Lui, pour réussir comme on dit, a sacrément augmenté la dose de son carburant sollersien, ce qui ne permettra pas à son tacot poussif, repeint aux couleurs de la rue Sébastien-Bottin, d’aller bien loin. Bien plus convaincant, et surtout plus court que le «portrait moral et spirituel» de l’écrivain auquel se livre Augustin Laffay est le texte que Jacques Maritain, filleul de Bloy, a consacré à «ce prétendu pamphlétaire» dont il scrute le secret, qui n’est rien d’autre qu’une «extraordinaire dilection pour les âmes», un «amour de Dieu et des âmes qui emporte tout». Ce sont finalement les différentes notices rédigées par Maxence Caron dans un style parfois un peu affecté mais toujours bouillonnant de colère qui nous donnent la pleine mesure de cet écrivain dans les textes duquel on tombe comme dans un puits qui serait mystérieusement ouvert sur le ciel, lorsqu’il affirme à juste titre que «Colère et Charité ne constituent pas chez Bloy les deux aspects d’une opposition mais la simultanéité d’un même feu spirituel» qui après tout n’est que «la force originelle d’un catholicisme ne pouvant s’entendre, par essence, avec les palpitations de confort qui font frémir d’aisance le bourgeois». C’est en somme répéter une évidence, que nous répétons à notre tour : «Vouloir séparer la colère bloyenne de la charité chrétienne, y prétendre par une réaction réflexe, comme l’ont fait et le font tous les imbéciles» c’est, «chez qui ose ce discours, parler pour sa propre condamnation et pour témoigner de sa propre végétativité quant au Vrai et quant au Livre». Curieux voisinage entre Léon Bloy et Maxence Caron, l’ensemble des notices que le second consacre aux livres du premier pouvant à bon droit être considérées comme un essai à part entière, moins consacré du reste à l’écrivain qu’à un style de vie de plus en plus inimaginable de nos jours, aux faits et gestes, aux paroles aussi «raffinés et violentes, autrement dit bloyens pleinement», ainsi que contre « toute la masse des ordures du journalisme ». Il est évident que, par le truchement de l’écrivain publiant Léon Bloy devant les cochons, Maxence Caron s’en donne à cœur joie contre, il est vrai, l’engeance la plus méprisable de France, appelant de ses vœux «l’anéantissement de la gent journalistique, crétineuse et damnable», Caron termine l’une de ses notices d’une envolée qui le fait d’ores et déjà flotter assez haut au-dessus de ses contemporains, et qui contribuera sans doute à accroître sa réputation d’obscurité coruscante et, jugeront les couillons, bien trop précieuse pour n’être pas ostentatoire, qu’on en juge : «L’affaire dont Bloy s’occupe est un cas particulier noyé dans la masse événementielle et dont plus personne ne se souvient, et c’est là tout l’intérêt de son livre : partant du cas de quiconque qui est homme, et donc seul dans sa pauvreté face à l’iniquité de la communauté des autres hommes mués en dévorante meute de fraternité, l’écrivain apparaît comme témoin existentiel d’un symbolisme nouveau : car il est à la fois, d’une part, la volonté même d’ouvrir la pauvreté humaine, la figure persécutée, à la conscience de la miséricorde qui la protège, à la pensée du Paraclet dont l’imminence l’appelle et la présence la défend; d’autre part, la volonté de regrouper devant le regard de la Vérité, dont l’Amour rejeté est le seul Juge terminal, l’aigreur mortifère des homicides adversaires de leurs frères». Nous sommes bien évidemment à quelques lieues salutaires de la petite écriture à prudentes notules de bas de page telle que la pratiquent les clones de l’Université, et à quelques années-lumière des phrases-limaces des journalistes, et c’est heureux que dans une phrase écrite en bon français soient ainsi désignées la cohérence d’une pensée et d’une écriture fulgurantes et la clé interprétative, symbolique et essentielle, avec laquelle ouvrir cette demeure où devraient converger, en pèlerinage accompli à genoux et sur des tessons de verre, l’immense majorité du troupeau de nos écrivassiers contemporains !

C’est ce même souci de cohérence non seulement esthétique mais intellectuelle et spirituelle qui anime le beau travail d’Emmanuel Godo. Dans son essai assez vif et intéressant qui un temps seulement semble emprunter la voie biographique (et, dans ce cas, force est de constater qu’il ne nous apporte strictement aucun élément nouveau, et ce n’est du reste absolument pas sa prétention, par rapport au travail fondateur de Joseph Bollery paru au début des années 50), l’auteur insiste avec justesse sur l’une des principales idées que Bloy développe dans chacun de ses livres, qui n’est autre que la certitude, qualifiée par l’essayiste comme étant «l’un des murs les plus puissamment porteurs de son œuvre», «que le monde dit réel est la figuration symbolique d’une vérité d’un ordre supérieur qu’il réfracte de manière déformée mais significative». Si nous tenons, comme l’auteur, que Léon Bloy «a construit une œuvre fascinante», lui-même pouvant être considéré comme «un instrument de mesure du désastre ambiant», nous sommes bien plus réservés sur la volonté, à peu près constante et répétée sur tous les tons par Emmanuel Godo, consistant à faire de Léon Bloy un écrivain parfaitement conscient non seulement de ses dons si singuliers d’exécrateur surpuissant mais de pauvre éructant la tristesse de vivre dans une société oublieuse de Dieu. Cette volonté donne d’ailleurs son sous-titre à l’essai d’Emmanuel Godo, l’auteur ne craignant ainsi pas d’affirmer que l’intraitable écrivain «effacera, une à une, les preuves de son avènement littéraire, détruira les biais par lesquels sa figure d’écrivain s’est constituée», cette opération ayant pour but, en bâtissant inlassablement sa propre légende de «mendiant ingrat», d’ériger une «figure d’absoluité» au sein d’un monde vautré dans le relativisme. Que Léon Bloy, plus que tout autre, ait eu, assez vite, la claire conscience de son rôle et même de sa destinée, nul ne saurait le contester, car tout grand écrivain est aussi un grand lecteur, et, d’abord, un lecteur de sa propre évolution à l’art, à la vie, à cette verticalité que Bloy érigea comme une colonne de silence l’élevant au-dessus de ses pairs, comme un rapace inédit, pour la consternation de tous les médiocres, mais enfin, la ligne de partage nous semble finalement assez mince entre cette claire vision d’un destin supérieur et la pantomime calculée du metteur en scène de son propre génie, célinienne par excellence bien davantage que bloyenne.

C’est ce même souci de cohérence non seulement esthétique mais intellectuelle et spirituelle qui anime le beau travail d’Emmanuel Godo. Dans son essai assez vif et intéressant qui un temps seulement semble emprunter la voie biographique (et, dans ce cas, force est de constater qu’il ne nous apporte strictement aucun élément nouveau, et ce n’est du reste absolument pas sa prétention, par rapport au travail fondateur de Joseph Bollery paru au début des années 50), l’auteur insiste avec justesse sur l’une des principales idées que Bloy développe dans chacun de ses livres, qui n’est autre que la certitude, qualifiée par l’essayiste comme étant «l’un des murs les plus puissamment porteurs de son œuvre», «que le monde dit réel est la figuration symbolique d’une vérité d’un ordre supérieur qu’il réfracte de manière déformée mais significative». Si nous tenons, comme l’auteur, que Léon Bloy «a construit une œuvre fascinante», lui-même pouvant être considéré comme «un instrument de mesure du désastre ambiant», nous sommes bien plus réservés sur la volonté, à peu près constante et répétée sur tous les tons par Emmanuel Godo, consistant à faire de Léon Bloy un écrivain parfaitement conscient non seulement de ses dons si singuliers d’exécrateur surpuissant mais de pauvre éructant la tristesse de vivre dans une société oublieuse de Dieu. Cette volonté donne d’ailleurs son sous-titre à l’essai d’Emmanuel Godo, l’auteur ne craignant ainsi pas d’affirmer que l’intraitable écrivain «effacera, une à une, les preuves de son avènement littéraire, détruira les biais par lesquels sa figure d’écrivain s’est constituée», cette opération ayant pour but, en bâtissant inlassablement sa propre légende de «mendiant ingrat», d’ériger une «figure d’absoluité» au sein d’un monde vautré dans le relativisme. Que Léon Bloy, plus que tout autre, ait eu, assez vite, la claire conscience de son rôle et même de sa destinée, nul ne saurait le contester, car tout grand écrivain est aussi un grand lecteur, et, d’abord, un lecteur de sa propre évolution à l’art, à la vie, à cette verticalité que Bloy érigea comme une colonne de silence l’élevant au-dessus de ses pairs, comme un rapace inédit, pour la consternation de tous les médiocres, mais enfin, la ligne de partage nous semble finalement assez mince entre cette claire vision d’un destin supérieur et la pantomime calculée du metteur en scène de son propre génie, célinienne par excellence bien davantage que bloyenne. Ce n’est du reste pas vraiment une critique mais, je l’ai dit, une réserve, car le travail d’Emmanuel Godo est riche en aperçus remarquables sur l’œuvre de Léon Bloy, qui a ses yeux est et n’est pas un écrivain. Il est un écrivain car nous aurions incontestablement quelque peine à prétendre le contraire, en lisant des œuvres qui sont très certainement parmi les plus riches en images et en métaphores, en saillies assassines et en trouvailles stylistiques, mais aussi en puissance et en finesse, de la langue française. Il n’est pas un écrivain, et Emmanuel Godo insiste sur ce point à la fin de son étude, parce qu’il a très vite eu conscience de l’imperfection non seulement de ses propres dons remarquables mais de toute position exclusivement esthétique. Plus qu’un écrivain donc : Léon Bloy, comme un Kierkegaard ou un Kraus, est un inquiéteur professionnel désirant comme Barbey qui fut son maître «allumer une poudrière sous les pieds des sots», provoquer «la surrection effective d’un désir d’essentiel, la prise de conscience que l’âme non seulement existe mais qu’elle a besoin d’un aliment de haute intensité», un «pamphlétaire incontrôlable, un polémiste outrancier oscillant entre scatophilie et délire visionnaire, le tout cimenté par un style aussi véhément qu’inventif», un électron libre d’une prodigieuse énergie jamais affilié à quelque parti des lettres ou politique que ce soit, et n’hésitant pas à distribuer ses coups les plus féroces contre les auteurs catholiques et les prélats incultes et lâches. Il sait qu’il vit «une époque crépusculaire qui ne se sauvera que par un sursaut des âmes que la politique est inapte à produire».

Emmanuel Godo a raison de souligner que c’est la pauvreté même, les souffrances grandes ou petites mais en tous les cas le plus souvent quotidiennes consignées méthodiquement dans les pages de son extraordinaire Journal qui donne à ses textes une aura unique. Bloy est un témoin qui se veut écrivain, non l’inverse, et sa pauvreté peut ainsi être considérée comme la «source douloureuse, instable, indécente, inacceptable, presque indicible, qui confère une force de vérité à des textes qui ne peuvent dès lors jamais être considérés uniquement sous un angle littéraire ou esthétique puisque se trouve mêlé à eux quelque chose de cette souffrance initiale». C’est donc «la pauvreté qui fait du texte bloyen une parole vivante, née hors des institutions et rétive à toute réception académique». Dès lors, ce n’est pas «d’une position de surplomb que nous vient cette parole», puisqu’en fait «elle vient de plus bas que nous pour nous dire que nous sommes en deçà de l’espérance», étant donné que la voix prophétique de Bloy «nous touche dans la mesure exacte où elle n’émane pas d’une position de surplomb mais au contraire d’un homme qui se trouve plus bas que terre, dans un espace de mépris et de rejet, celui qui est dévolu dans la société bourgeoise au pauvre». Écrivant depuis un lieu que, la plupart du temps, fuient les écrivains bedonnants et consacrés par les honneurs, Léon Bloy n’est pas, ne peut pas seulement être un pamphlétaire comme, à tort, tous les imbéciles, un siècle après sa mort, le pensent encore, sans oublier de lui jeter le mot à la figure. Emmanuel Godo écrit à ce titre : «Le considérer comme un pamphlétaire revient à penser qu’on peut lire son œuvre du bout des lèvres, en en humant la tonalité, en en goûtant l’outrance, sans se laisser emporter là où sa parole entend mener le lecteur. C’est le comble, pour Bloy, de l’assassinat : qu’on puisse le lire sans être ébranlé, sans être saisi par la force du propos, sans reconnaître dans ses mots l’aliment spirituel dont notre âme a besoin. Ce que l’époque appelle pamphlétaire poursuit Emmanuel Godo, c’est le prophète qui lui fait peur, celui dont elle espère conjurer la subversion en lui assignant la fonction subalterne d’amuseur public. Le nommer, c’est déjà l’assujettir, le ramener dans le champ de la relativité».

Non seulement Emmanuel Godo répond à l’objection que nous lui adressions plus haut, mais il file la métaphore de l’écrivain qui n’en est qu’un malgré lui, celle de «l’œuvre qui est autre chose qu’une œuvre», puisque ses textes «rendent un son de parole vraie», à quelques salutaires années-lumière des benêts catholiques de son époque (rassurons-nous, ils existent toujours, puisque La Croix leur propose sa pâtée pour souris de confessionnal) : «Il est à noter que Bloy pense son œuvre comme une réponse à la défaillance catholique. Colonne en vue d’une refondation, exemple, cierge pascal, conservatoire de la parole vraie, arche, flamme pour une croisade à venir, elle se donne comme une alternative au simulacre et au désastre».

Témoin, grogneur impénitent, relaps en somme, Léon Bloy ne dédaigne pas la pose et la prose prophétique, car son œuvre «s’adresse à ses lecteurs toutes affaires cessantes» c’est le cas de le dire, «exige d’eux la même conscience tragique d’un abandon, d’une perte fondamentale à laquelle il n’est pas possible de répondre avec demi-mesure». Ainsi pouvons-nous éclairer le véritable sens qu’Emmanuel Godo confère au terme «légendaire» qu’il accole à Léon Bloy, terme qu’il faut entendre «dans son sens le plus pleinement étymologique», legenda, ce qu’il faut lire, car «Bloy donne à son œuvre une force paradoxale : censée ne pas être littéraire, se désintéresser des questions strictement esthétiques, elle gagne de sa gratuité apparente un surcroît d’efficacité littéraire» puisqu’elle se présente au lecteur «mue par des motifs supérieurs» : l’œuvre de Léon Bloy «se conçoit dans ce dessin exclusif» qui n’est autre que le fait de «redonner conscience du sens théologique de leur vie et de leur destinée collective à des hommes qui en ont été privés par leur choix d’une pensée démystificatrice».

«Herméneute privilégié de la Providence», «sémioticien extralucide», Léon Bloy est celui qui, mieux que n’importe lequel de ses contemporains voit le sens véritable des événements, qui ne peut être que symbolique, donc de la trame même qui constitue le tissu de l’Absolu : «Dans le monde renversé [depuis la Chute], l’homme qui n’interroge pas la réalité visible comme figuration d’une réalité invisible est comme l’homme qui, devant le miroir, se laisse prendre au piège de l’image». Dès lors, si Léon Bloy peut avouer à bon compte qu’il n’écrit que pour Dieu, c’est parce que son œuvre convoque l’homme (les idiots journalistiques écriraient, ici : l’interpelle), parce qu’elle prétend aller les chercher alors même que, de crainte estomaquée, ce dernier aurait bien plutôt tendance à la fuir. Ce que l’œuvre de Léon Bloy exige, c’est «un embrasement de tout son être, un au-delà du sens, la remise en question radicale des valeurs et des critères d’évaluation sur lesquels se fonde la société prétendument humaine».

Michel Houellebecq, le prudent, tortueux et, finalement, le huysmansien Michel Houellebecq, ferait bien de lire cet essai d’Emmanuel Godo sur un écrivain qu’il n’aime guère, si j’en juge parce qu’il a écrit sur lui dans son dernier roman, Soumission. Voici les tous derniers mots que je dédie à ce Folantin condamné à ne jamais se transformer en Durtal des lettres françaises : «On ne referme pas un livre de Léon Bloy, on ne le jette pas aux orties pour se délecter de la délicieuse idiotie du monde : on prend le sésame qu’il nous tend pour commencer à notre tour notre pèlerinage dans l’absolu».

Finalement, nous pourrions dire, contre le petit recueil d’aphorismes publié par Arfuyen et intitulé Ainsi parlait Léon Bloy, ce qu’Emmanuel Godo dit d’un précédent travail, donné par Hubert Juin sous le titre de Léon Bloy en verve, mots, propos, aphorismes : «Ne retenir de l’œuvre de Bloy que des fragments, des saillies, des bons mots, de quoi nourrir des anas, des anthologies, des florilèges de fleurs noires, délicieusement vénéneuses, à la méchanceté brillante, c’est se contenter de l’écume d’une pensée». La préface donnée par le prolifique Yves Leclair, point laide au demeurant, a toutefois tendance à aligner les poncifs sur Léon Bloy, ainsi qualifié, à la mode journalistique, de «figure biblique», mais encore de «poète véhément et tendre aux airs et d'ouvrier périgourdin et d'anti-dandy» (auteur souligne), de «prophète de malheurs et de Gloire», de «Jérémie au seuil de l'apocalypse» (l'auteur souligne), de «Job mendiant sur son tas de fumier» (l'auteur souligne), de «saint Sébastien de la littérature», autant de facilités qui ne dissiperont pas vraiment «les clichés de ceux qui lisent sans le recul critique nécessaire de l'historien des idées», ce que n'est du reste point Yves Leclair, et au risque de perpétuer «de nouveaux malentendus». Le préfacier semble toutefois un peu plus inspiré, évoquer une expérience de lecture plus intime (2), même s'il paraît une nouvelle fois s'écouter écrire plutôt que nous présenter véritablement Léon Bloy, lorsqu'il affirme que «l'éloquence prophétique, le tumulte verbal, la puissance léonine, la latinité sémantique et syntaxique, l'ampleur de son phrasé tout en hyperboles, symboles et paraboles, son verbe épique qui chatoie, dans sa chasse de magnifique martyr, de mots d'or balafrés, la splendeur luxuriante de son style à la hauteur de la Gloire entrevue, la puissante tessiture de son écriture scatologique qui joue de l'ordure au sublime, son sens de l'épopée qui exalte l'ignoble aussi bien que le noble, ne peuvent que fasciner les amateurs de grand style à bas et hauts reliefs» (l'auteur souligne).

Notes

(1) Emmanuel Godo rappelle (p. 268), pour notre plus grand plaisir, ce qu’écrivirent les eunuques de La Croix le 2 février 1898, en rendant compte des pogroms qui ont alors accompagné la candidature de Drumont à Alger : «ce jour-là, Alger a manifesté pour le Christ. Chrétien, anti-juif, voilà les deux termes inséparables». Je remarque aussi le fait qu’un autre obsédé monomaniaque, celui-ci du Grand Remplacement, Renaud Camus bien sûr, n’a fait que remplacer le Juif haï par Drumont par une population venue d’Afrique du Nord, à tel point que l’on se demande lequel de nos deux auteurs a écrit ce passage qui évoque «l’affaissement incontestable de l’intelligence française, le ramollissement partiel qui se traduit à la fois par un sympathisme vague qui consiste à aimer tout le monde et par une sorte de haine envieuse qui nous pousse à nous détester entre nous». L’auteur en est Édouard Drumont, le passage étant extrait par Philippe Godo (cf. pp. 262-3) de sa

(2) Ainsi lorsqu'il écrit : «C'est que «mon» Léon Bloy est comme un cocher pour l'hiver, un auteur à lire quand il fait froid, quand la nature est en dormition, quand le ciel est maussade et l'horizon bouché». Nous voyons qu'au moins un point commun lie les trois ouvrages que nous avons mentionnés, qui n'est autre qu'une expérience existentielle de lecture, bouleversante comme l'est celle de toute grande découverte d'un écrivain, mais encore accentuée dans le cas des livres du Mendiant ingrat, comme s'il touchait à quelque ressort extrêmement intime de notre être.

Imprimer

Imprimer