« Actualité bloyenne : Maxence Caron, Emmanuel Godo et Yves Leclair | Page d'accueil | L'Agonie du christianisme de Miguel de Unamuno »

15/10/2017

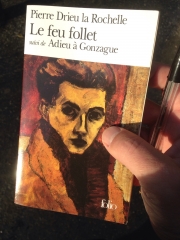

Le Feu follet et Récit secret de Pierre Drieu la Rochelle

Photographie (détail) de Juan Asensio.

Mâles lectures.

Mâles lectures. Acheter Récit secret sur Amazon.

Acheter Récit secret sur Amazon. Acheter Le Feu follet suivi d'Adieu à Gonzague sur Amazon.

Acheter Le Feu follet suivi d'Adieu à Gonzague sur Amazon.À Angèle, et c'était le néant, foudroyant.

«Essayez, si vous le pouvez, d'arrêter un homme qui voyage avec son suicide à la boutonnière», ce qui est parfaitement impossible, nous le savions tous instinctivement, et nous en sommes désormais parfaitement persuadés depuis que Jacques Rigaut, d'une balle tirée en plein cœur, a mis un terme à sa trajectoire fulgurante de dadaïste dandy, et a illustré sa parole par son geste, par son geste de suicidé qui, en fin de compte, est bel et bien la seule personne capable d'arrêter un homme qui voyage avec son suicide à la boutonnière, lui-même, un homme qu'il est impossible d'arrêter s'il a décidé de mourir, car «mourir c'est l'arme la plus forte qu'ait un homme» (Adieu à Gonzague, p. 176). Essayez, si vous le pouvez, de me retenir ! : voilà la phrase qu'Alain, le héros du Feu follet de Pierre Drieu la Rochelle qui s'est visiblement inspiré pour écrire son texte lucide, désabusé et glacial, de l'exemple de l'auteur d'Agence Générale du Suicide, ne cesse de nous répéter, et nous savons de nouveau que c'est parfaitement impossible, et que nous parviendrons, tout au plus, à ralentir son inexorable avancée vers le suicide, qui n'est que le mot policé pour recouvrir la rage de mourir, de se conquérir à tout prix, de «rester fidèle à la jeunesse» comme Drieu la Rochelle le confie d'entrée de jeu dans son Récit secret (1), phrase éminemment bernanosienne si nous n'en acceptons que la dimension de la fidélité, de la promesse tenue à l'enfant que nous avons été et qui, déjà enfant, semblait ne songer qu'à une seule chose : sa propre mort, et la manière de la rendre lourde d'une pesanteur réelle, de la rendre vivante.

Mais cette fidélité suppose encore de posséder non point tant de la force, y compris celle, minimale, de se loger une balle dans la tête ou dans le cœur, que de l'envie, alors qu'Alain, qui n'est apparemment pas un feu follet (l'expression ne sera employée que dans l'Adieu à Gonzague (cf. p. 178) mais un «songe-creux» comme le lui dit son ami Dubourg à la page 83), n'est pas franchement un homme d'envie, ou alors de toutes les envies, femmes et richesse du moins aisance, et cela ne suffit apparemment pas pour faire autre chose que de se traîner misérablement de raout en raout, de nuit en nuit, de femme en femme qui vous paieront comme un vulgaire gigolo. Ainsi Melle Farnoux est-elle décrite comme une créature «affamée de vitalité», le peu qu'elle en a ayant été «concentré dans un seul effort, celui d'en découvrir davantage chez les autres» (pp. 24-5), et Alain lui-même ne sait rien faire sinon se traîner d'un groupe d'oisifs à un autre, la drogue étant alors décrite comme l'unique remède à son oisiveté, mais un remède diabolique puisqu'il ne guérit pas : «Ceux-là commencent à se droguer parce qu'ils ne font rien et continuent parce qu'ils peuvent ne rien faire» (p. 44) et, bien sûr, le plus sûr et court moyen d'arriver à la mort, car tel est «le sophisme que la drogue inspire pour justifier la rechute : je suis perdu, donc je puis me redroguer» (p. 45).

Mais cette fidélité suppose encore de posséder non point tant de la force, y compris celle, minimale, de se loger une balle dans la tête ou dans le cœur, que de l'envie, alors qu'Alain, qui n'est apparemment pas un feu follet (l'expression ne sera employée que dans l'Adieu à Gonzague (cf. p. 178) mais un «songe-creux» comme le lui dit son ami Dubourg à la page 83), n'est pas franchement un homme d'envie, ou alors de toutes les envies, femmes et richesse du moins aisance, et cela ne suffit apparemment pas pour faire autre chose que de se traîner misérablement de raout en raout, de nuit en nuit, de femme en femme qui vous paieront comme un vulgaire gigolo. Ainsi Melle Farnoux est-elle décrite comme une créature «affamée de vitalité», le peu qu'elle en a ayant été «concentré dans un seul effort, celui d'en découvrir davantage chez les autres» (pp. 24-5), et Alain lui-même ne sait rien faire sinon se traîner d'un groupe d'oisifs à un autre, la drogue étant alors décrite comme l'unique remède à son oisiveté, mais un remède diabolique puisqu'il ne guérit pas : «Ceux-là commencent à se droguer parce qu'ils ne font rien et continuent parce qu'ils peuvent ne rien faire» (p. 44) et, bien sûr, le plus sûr et court moyen d'arriver à la mort, car tel est «le sophisme que la drogue inspire pour justifier la rechute : je suis perdu, donc je puis me redroguer» (p. 45).Il est dès lors assez difficile, du moins en apparence, de suivre Drieu la Rochelle lorsqu'il prétend que la volonté du suicide, si tôt manifestée chez celui qui se tuera, est un «vœu farouche et pur de tout prétexte, qui avait peut-être été une explosion de vitalité» (p. 57), si le guette de tous côtés l'impuissance déclinée sous toutes ses formes, de la dissolution (cf. p. 58) jusqu'à la décadence politique et spirituelle de «notre époque composite» (p. 52) qui est incapable, sinon par conformisme routinier, de croire à des «valeurs dont les débris clinquants» (p. 30) ne peuvent plus duper quiconque, sauf qui a envie de se duper lui-même, comme Charles Maurras peut-être.

Le décadent ne croit plus à rien, ni même, peut-être, au matérialisme le plus strict, puisque les objets donnent à Alain «l'illusion de toucher encore quelque chose en dehors de lui-même» (p. 33), matérialisme de stricte obédience, sans aucune coloration philosophique ou même politique qui réside dans le fait de n'accorder sa confiance qu'aux objets, même si se lève immédiatement l'objection la plus évidente : «Pour le primitif un objet, c'est la nourriture qu'il va manger, et qui lui fait saliver la bouche; pour le décadent, c'est un excrément auquel il voue un culte coprophagique» (pp. 34-5). Le décadent n'a pas davantage envie que volonté, car «la volonté individuelle est le mythe d'un autre âge; une race usée par la civilisation ne peut croire dans la volonté», note justement Pierre Drieu la Rochelle, qui explique en partie sinon en totalité son adhésion à la dictature nazie par cette phrase qui suit immédiatement la précédente : «Peut-être se réfugiera-t-elle [la volonté, donc] dans la contrainte : les tyrannies montantes du communisme et du fascisme se promettent de flageller les drogués» (p. 48). Drieu la Rochelle, comme tout impuissant fût-il de génie, ne cherche jamais qu'une seule chose : un maître qui le détourne de son obsession languide, et lui donne ainsi non point tant l'occasion de vouer un culte aux objets que de se détourner de soi-même et, par là-même, oublier de rendre le culte que tous les moitrinaires n'en finissent jamais de rendre à leur idole la plus chère : eux-mêmes.

Le décadent, qui est un impuissant depuis Des Esseintes jusqu'à ces clones transparents de Folantin que Michel Houellebecq traîne de roman en roman, ne sait donc pas quoi faire, parce qu'il n'a jamais rien fait (cf. p. 64), et à quoi bon aller vers les autres (dont le «recès le plus intime sera [de toute façon] de verre» à cause de la télévision, p. 139), tenter de prendre et d'aimer des femmes, sans force d'âme ni de volonté ? L'impuissance d'Alain est charnelle bien sûr, mais cette défaillance s'ente sur une impuissance souveraine, ontologique, et toutes les femmes du monde, mal prises ou simplement entrevues, ne suffiraient pas à la retenir dans la ronde monotone et grinçante des vivants ou de ceux qui en adoptent les mimiques convenues : «Il vous faut une femme qui ne vous quitte pas d'une semelle dit à Alain l'une de ses maîtresses, Lydia, sans cela vous êtes trop triste et vous êtes prêt à faire n'importe quoi» (p. 12), mais ce n'est pas Lydia, Dorothy ou Solange qui ne quitteront pas Alain d'une semelle puisque, le trouvant néanmoins difficilement résistible, elles le quitteront sans beaucoup de ménagement pour d'autres hommes, qui ne le valent pas ou au contraire le dépassent comme Brancion mais qui, en tout cas, semblent aussi pesamment, bêtement présents qu'Alain est mélancoloquement, cyniquement absent.

Le décadent, et c'est pour le coup assez nouveau, ne saurait même trouver quelque chose qui lui permettrait de «se raccrocher, reconstruire, se raccrocher» (p. 66) dans l'écriture à laquelle Alain, comme tout le reste, alcool, femmes et drogue compris, goûte mollement. Pourtant, il a «entr'aperçu la puissance de l'écriture dont les mailles recueillent et rassemblent sans cesse toutes les forces diffuses de la vie humaine» (p. 67), même s'il ne semble avoir aucune idée, nous dit Drieu la Rochelle, «d'une recherche plus profonde, nécessaire, où l'homme a besoin de l'art pour fixer ses traits, ses directions», ni comprendre que «la fonction de l'écriture» est «d'ordonner le monde pour lui permettre de vivre» (p. 68).

En somme, il s'agit de mettre un terme, du moins ralentir cette folle giration (2) qui entraîne irrésistiblement Alain vers les gouffres, et non pas découvrir la vérité ultime mais le néant qui est assurément le visage véritable du monde, c'est-à-dire, comme Drieu la Rochelle l'écrira avec une crâne franchise, retourner sur soi-même l'ancienne aspiration vers autrui, et, bien sûr, vers l'Autre, qu'il soit Ailleurs imprécis ou Dieu muet. Nous retrouvons ici le matérialisme, une fois encore entendu dans son sens le plus basique, que nous avons évoqué plus haut, ainsi que le thème de la drogue : «Les drogués sont des mystiques d'une époque matérialiste qui, n'ayant plus la force d'animer les choses et de les sublimer dans le sens du symbole, entreprennent sur elles un travail de réduction et les usent et les rongent jusqu'à atteindre en elles un noyau de néant. On sacrifie à un symbolisme de l'ombre pour contrebattre un fétichisme de soleil qu'on déteste parce qu'il blesse des yeux fatigués» (p. 92). Alain est beaucoup de choses ou rien du tout, c'est selon, mais Drieu la Rochelle a parfaitement raison de le décrire comme un homme fatigué : non point revenu de tout, selon l'habituel portrait-robot du décadent, mais n'ayant la force d'aller vers rien, ou alors d'aller comme on irait vers rien, par automatisme, par ennui rageur, puis pas simple dépit et habitude.

C'est encore, tout de même, se leurrer et ne point tout à fait penser que le dernier mot s'éteindra sans plus d'effet dans la nappe infinie du néant, puisque le décadent, qui nous l'avons vu est un impuissant, donne une nouvelle orientation à ce qui lui reste de volonté, non vers le ciel qui, s'il n'est pas vide, est désormais hors de portée de nos maigres prières, pas davantage vers les Enfers mais vers ce qui n'est pas à force de matérielle, matérialiste évidence : l'objet, comme ce revolver final, car «un revolver, c'est solide, c'est en acier», «c'est un objet» et qu'il faut, quand on n'a rien d'autre pour mesurer le bruit que fait sa propre existence chétive, «se heurter enfin à l'objet» (p. 172), saint Graal de tous les fatigués de la vie et de l'outre-vie, qui n'ont plus la force d'imaginer un règne au-dessus de la banale évidence de l'être-là, la morne et mufle matérialité des objets qui nous entourent, qui ne pipent mot mais que nous voudrions riches de toutes les significations que nous refusons à l'au-delà.

Curieuse illusion et, dans l'esprit de Drieu, faiblesse, que celle qui consiste à ne plus avoir foi que dans la matière qui nous cerne et, au besoin, par son action tranchante, indiscutable, peut mettre fin à notre vie, comme si la volonté de l'impuissant se renforçait à se croire strictement matérielle, basse, humble, comme si la vie ne pouvait qu'être redressée, sans beaucoup de respect mais avec l'amour du travail bien fait, à l'instar d'une barre de fer tordue et frapper ainsi un dernier coup avant de disparaître définitivement.

Il est une autre illusion, je crois, dans le texte de Pierre Drieu la Rochelle, autour de laquelle à vrai dire il ne cesse de tourner, comme s'il ne pouvait se résoudre à abandonner son personnage de «paresseux aimé des femmes» et de «bourgeois désaffecté» (p. 94) sans avoir absolument tout tenté, comme le fait, pour Alain, d'aimer et de se laisser aimer en retour par ses amis et les femmes. En clair, si Alain est un impuissant, c'est qu'il ne sait que faire de sa force qui, du coup, sans but ni cause, tourne à vide, alors que son esprit, lui, n'est pas suffisamment abêti, au sens pascalien du terme, pour viser plus haut que le morne épanchement du vice (3). Il manque, à Alain, l'évidence d'une époque qui cesserait de scruter son propre vide, qui, tranquillement, proposerait à tous, du moins aux plus forts, un horizon derrière lequel se cacherait la certitude de la nouveauté, et non pas le rideau de pluie gluante du quotidien détesté, puis chéri à proportion de la quiétude qu'il nous offre : «Tout ce qu'il disait expliquait Alain, mais ne faisait que l'expliquer. Il aurait fallu quelque chose de plus intuitif : aimer assez Alain pour pouvoir le recréer dans son cœur» (p. 95). Il y a en effet, dans cet «homme perdu» qu'est Alain, comme «un ancien désir d'exceller dans une certaine région de la vie, que l'applaudissement aurait pu redresser...» (p. 97) et, plus que l'applaudissement, l'amour de celles et ceux qui l'entourent. Alain est seul, c'est une évidence car, «comme il n'avait jamais appris à compter sur lui-même, l'univers, privé de noyau, ne montrait autour de lui aucune consistance» (p. 98).

On comprend qu'il se raccroche à l'unique certitude que lui confère la rugueuse existence des choses si, «pour lui, le monde ne se peuplait que de formes vides» (p. 105). On comprend aussi qu'il ne cesse d'être en mouvement, comme l'homme fuyant Dieu selon Max Picard, puisqu'il lui faut «se déplacer sans cesse, aller d'un point à un autre, ne rester nulle part», «fuir, fuir», car «l'ivresse, c'est le mouvement» même si, nul n'est dupe et certainement pas la lucidité faite homme qu'était Drieu la Rochelle, «on reste sur place» (p. 108).

On reste sur place, on attend «dans les bars, comme en ce moment, pendant des heures, des années, toute sa jeunesse» (p. 112), on se prend à rêver, comme Urcel, que «nous ne pouvons mettre le meilleur de nous, notre plus vive étincelle dans notre vie de tous les jours, mais qu'en même temps cela ne se perd pas», que «cette vivacité qui s'élance en nous et qui semble étouffée par la vie, ne se perd pas», mais «s'accumule quelque part», constituant de la sorte «une réserve indestructible, qui ne se désagrégera pas le jour où les forces de notre chair fléchiront, ce qui nous garantit une vie mystérieuse...» (p. 125), on se prend donc à rêver d'une destinée future, rédimée peut-être, en tout cas ayant plus de sens que la vie atroce, plate et répétitive, que nous menons ici-bas ou, à tout le moins, justifiant cette dernière, l'assimilant à un trait de feu, à la réconciliation de la volonté et du geste, de l'idée et de l'action, soit l'engagement de «toute sa pensée dans chacun de ses gestes» (p. 127), le suicide pouvant dès lors être considéré comme une course échevelée mais qui n'en possèderait pas moins un but, non pas la course en elle-même, la vitesse et le mouvement choisis et servis pour ce qu'ils sont que cette même course, ce mouvement et cette vitesse ramassant alors, du moins c'est le sens du pari, vie et pensée en un seul projectile, en une seule pente qu'il faut à tout prix descendre jusqu'au bout, sans vouloir «se raccrocher et s'arrêter à un prétexte» (p. 131). Curieuse aberration que de devoir constater que les hommes fatigués ne semblent jamais fascinés que par l'extrême vitesse, dans laquelle ils rêvent de consumer leur vie étirable à l'infini, en croyant, comme le nihiliste avec lequel il est assez facile de les confondre, que «la destruction, c'est le revers de la foi dans la vie» (p. 159), la «le point de fusion où s'anéantissent ces vaines dissociations [le corporel et le spirituel, le rêve et l'action] qui deviennent si aisément perverses» (p. 92).

C'est, une fois de plus, se forcer à croire à quelque chose, du moins à la façon dont ce quelque chose laissera une trace, «une trace brillante qui s'efface dans le néant» (p. 132), ou peut-être même qui atteindra une dimension mystérieuse, plus d'une fois entrevue dans le Récit secret, puisque être mort, «ce n'était pas être ici ou là, endroits habités où l'on était, mais c'était être dans un lieu si obscur, si inconnu, que ce n'était nulle part et qu'on pouvait y entendre tomber goutte à goutte quelque chose d'indicible qui n'était ni de moi ni d'autres, mais quelque chose de subtilisé à tout ce qui vivait et qu'on voyait et aussi à tout ce qu'on ne voyait pas et qui vivait aussi, qui vivait d'une autre façon infiniment désirable» (pp. 23-4). Finalement, Alain, mais, plus secrètement, Drieu la Rochelle lui-même, est un homme infiniment moins dur, cassant et sec, tendu et lucide qu'il n'y paraît : notre homme d'action rentrée puisqu'elle ne peut aboutir dans un monde devenu idiot et qualifié de «grande panade collective» (p. 37), est un rêveur, qui pense qu'il y a toujours, «il y a peut-être toujours un élément de pureté chez le suicidaire», car, même «chez celui pour qui le suicide est un acte purement social, un geste entièrement enchaîné à tous ses gestes précédents qui étaient tous dans la vie et tournés vers la vie, ne faut-il pas qu'il ait eu une familiarité quelconque, si inconsciente qu'elle ait été», écrit ainsi l'auteur dans son Récit secret «avec un univers plein de dessous et de secrets et de surprises» ? La conclusion de ce passage est à ce titre surprenante : «Il pense croire au néant, il pense se donner au néant, mais sous ce mot négatif, sous ce mot approximatif, sous ce mot-limite quelque chose se cachait pour lui» (p. 29). Quoi ? Lui seul le sait, croit le savoir en tout cas, car il ne le saura que l'instant infinitésimal précédant sa mort, lorsque la nappe gluante du néant n'aura pas encore complètement recouvert sa volonté cabrée par un coup de menton sardonique au destin.

C'est à ce point qu'Alain rencontre la dernière tentation, peut-être, la plus dangereuse car d'aspect anodin, humble, celle de se vouloir ou même de se croire chrétien (4), à moins qu'il ne faille interpréter le texte comme un déni immédiat apporté à cette hypothèse, après tout rassurante comme le sont toutes les hypothèses puisque, «par-dessus ce chrétien, il y avait un homme qui, s'il acceptait sa faiblesse comme allant de soi pourtant ne voulait pas s'arranger avec cette faiblesse, ni essayer d'en faire une sorte de force; il aimait mieux se raidir jusqu'à se casser» (p. 134).

Et puis, cette hypothèse, ne l'avons-nous pas déjà rencontrée plus haut, sous le masque de la volonté d'aimer et de se faire aimer, y compris même en forçant les autres à vous regarder, puisqu'il «peut y avoir beaucoup de force dans une vraie supplication» (p. 153) ? Et, la croisant, Alain ne s'en est-il pas détourné, étant donné qu'il n'a jamais pu donner «aux gens l'impression qu'on a envie de les prendre et, quand on les a pris, qu'on les tient», lui qui est parfaitement conscient qu'il ne peut «pas toucher», qu'il ne peut «pas prendre» et que, au fond, ça vient du cœur, cette incapacité d'avoir quelqu'un à aimer, alors qu'on reste seul, affreusement vide et seul, à essayer de «donner le change» (p. 164) même devant le miroir, crevant de l'absence des amis, crevant de l'absence des femmes, du «silence des femmes, définitif» (p. 170), qui vous submerge et se se referme sur vous, étouffant votre dernier cri ?

Finalement, loin d'être un homme d'action, puisque le suicide est considéré par Alain comme l'unique geste qu'il importe d'accomplir pour prouver que l'on est maître de sa peau (cf. p. 172), notre feu follet n'est qu'un rêveur et, une nouvelle fois, un impuissant, un homme creux, qui décide de se donner la mort après qu'il a compris que Solange ne veut pas de lui, qu'elle ne l'aime pas et que, par son refus, elle a répondu pour toutes les autres femmes, non seulement pour Dorothy mais aussi pour Lydia, et pour tant d'autres femmes, aussi mal prises que mal aimées, toutes rejetées, pas même encore rencontrées mais qui porteront sur lui, une fois sa beauté évanouie, un regard de plus en plus dur et dégoûté, toutes ces femmes volages et aimantes, qui, dans l'esprit et sur la chair d'Alain, n'auront même pas laissé un souffle, puisque c'est la destinée, banale et répugnante, des hommes qui n'auront été aimés, comme Gonzague ou Alain, que des femmes qu'ils n'ont pas aimées, «ou de femmes perdues qui aimaient leur perte» dans la leur (Adieu à Gonzague, p. 179), que de ne jamais savoir recevoir, si soudain ils avaient su donner (cf. p. 180).

Notes

(1) Sauf indication contraire, les pages indiquées entre parenthèses renvoient à nos éditions respectives, Gallimard et les Éditions RN, jeune maison aux beaux titres qu'il faut bien évidemment soutenir. Le texte cité se trouve à la page 19 de Récit secret.

(2) «Autour de quoi tout le désespoir d'Alain tournait-il donc ?» se demande ainsi Dubourg (p. 88).

(3) «Mais il n'avait pas d'idées, il en manquait atrocement : son esprit, c'était une pauvre carcasse récurée par les vautours qui planent sur les grandes villes creuses» (p. 113).

(4) C'est dans Adieu à Gonzague que Drieu la Rochelle définira l'homme chrétien, duquel Gonzague se rapproche mais, dans le même mouvement, s'écarte : «Car enfin quelle différence y a-t-il entre un païen et un chrétien ? Guère. Une mince différence sur l'interprétation de la Nature. Le païen croit à la nature telle qu'elle se montre; le chrétien croit à la nature, mais selon l'envers qu'il lui suppose. Il croit que c'est un symbole, une étoffe tachée de symboles. Au jour de la vie éternelle il retourne l'étoffe et il a la réalité du monde : Dieu. Donc le païen et le chrétien ont l'ancienne croyance, croient à la réalité du monde. Tu ne croyais pas à la réalité du monde. Tu croyais à mille petites choses, mais pas au monde. Ces mille petites choses étaient les symptômes du grand rien. Tu étais superstitieux. Doux et cruel refuge des enfants révoltés et fidèles jusqu'à la mort à leur révolte : tu te prosternais devant un timbre-poste, un gant, un revolver. Un arbre ne te disait rien, mais une allumette était chargée de puissance» (pp. 180-1).

Imprimer

Imprimer