« Apocalypses biologiques, 5 : Virus, par Francis Moury | Page d'accueil | Alexis Zorba de Nikos Kazantzakis, par Gregory Mion »

24/06/2020

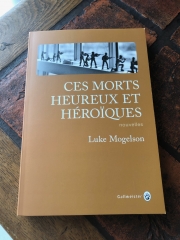

L’Amérique en guerre (16) : Ces morts heureux et héroïques de Luke Mogelson, par Gregory Mion

Crédits photographiques : Carlo Allegri (Reuters).

L'Amérique en guerre.

L'Amérique en guerre.«D’une façon plus essentielle, il s’agit d’une libre enquête sur les mauvaises passes qui affectent normalement la part du divin chez l’homme.»

James Agee, Louons maintenant les grands hommes.

Présenté comme un recueil de nouvelles, Ces morts heureux et héroïques (1) de Luke Mogelson réunit dix textes apparemment autonomes. Pourtant certains personnages reviennent ici ou là et ajoutent ainsi à l’ensemble une capacité romanesque pertinente. Fort de son expérience en Syrie et en Afghanistan où il a témoigné d’un cauchemar interminable dans les colonnes respectives du New Yorker et du New York Times Magazine, Luke Mogelson, de surcroît, a été infirmier au sein de la Garde nationale de la Big Apple, tant et si bien qu’il a colligé un matériau considérable pour interroger préférentiellement l’onde de choc inhérente à la guerre. C’est pourquoi son livre se préoccupe moins des raisons objectives de la guerre (qui relèvent souvent d’une raison d’État perverse) que de ses répercussions particulières dans la vie quotidienne des soldats. Qu’ils soient encore au front ou de retour des hostilités, les soldats sont littéralement possédés par la guerre. Partant de là, interprétant la guerre sous les aspects d’un éternel envoûtement, Luke Mogelson a voulu raconter la façon dont une vie humaine devient incapable de continuer à exister socialement ou de se réadapter à la société une fois qu’elle a été confrontée aux puissances organisées de la destruction. En d’autres termes, lorsque les soldats sont à la guerre, ils cessent d’appliquer les réflexes sociaux universels (cf. pp. 123-147), et lorsqu’ils sont démobilisés de la guerre, ils ne peuvent plus réintégrer l’enclos réputé protecteur de l’animal politique. C’est comme si la guerre les avait fait passer d’une situation normale à une situation pathologique en fonction du sens que Georges Canguilhem donne à ces concepts (2) : l’horreur des affrontements a rétréci leurs possibilités d’existence et les a transformés en malades chroniques de la guerre. Là où la vie offre habituellement un réseau infini de perspectives pour les bien-portants, les malades, eux, ont l’impression d’être prisonniers d’un étau qui se resserre d’autant plus que leur pathologie est dégénérative. La guerre, dès lors qu’elle a été incubée, ne peut plus être guérie. Elle ne peut disposer que de soins palliatifs plus ou moins efficaces en attendant la délivrance de la mort biologique. De sorte que tous les soldats, s’ils sont biologiquement vivants, n’en sont que plus psychiquement morts à cause des traumatismes accumulés. À une échelle variable de la souffrance existentielle, le curseur évoluant selon les individus, ces hommes détruits ne font qu’attendre ou précipiter la fin d’une vie devenue invivable dès l’instant où ils ont foulé du pied un sol belliqueux. Et même lorsqu’ils connaissent un apparent «temps de paix» (cf. pp. 67-86), ils demeurent assujettis aux malheurs typiques des comportements déviants, en l’occurrence aux «violences conjugales», à «la conduite en état d’ivresse», aux «suicides» et aux «automutilations» (p. 76).

Présenté comme un recueil de nouvelles, Ces morts heureux et héroïques (1) de Luke Mogelson réunit dix textes apparemment autonomes. Pourtant certains personnages reviennent ici ou là et ajoutent ainsi à l’ensemble une capacité romanesque pertinente. Fort de son expérience en Syrie et en Afghanistan où il a témoigné d’un cauchemar interminable dans les colonnes respectives du New Yorker et du New York Times Magazine, Luke Mogelson, de surcroît, a été infirmier au sein de la Garde nationale de la Big Apple, tant et si bien qu’il a colligé un matériau considérable pour interroger préférentiellement l’onde de choc inhérente à la guerre. C’est pourquoi son livre se préoccupe moins des raisons objectives de la guerre (qui relèvent souvent d’une raison d’État perverse) que de ses répercussions particulières dans la vie quotidienne des soldats. Qu’ils soient encore au front ou de retour des hostilités, les soldats sont littéralement possédés par la guerre. Partant de là, interprétant la guerre sous les aspects d’un éternel envoûtement, Luke Mogelson a voulu raconter la façon dont une vie humaine devient incapable de continuer à exister socialement ou de se réadapter à la société une fois qu’elle a été confrontée aux puissances organisées de la destruction. En d’autres termes, lorsque les soldats sont à la guerre, ils cessent d’appliquer les réflexes sociaux universels (cf. pp. 123-147), et lorsqu’ils sont démobilisés de la guerre, ils ne peuvent plus réintégrer l’enclos réputé protecteur de l’animal politique. C’est comme si la guerre les avait fait passer d’une situation normale à une situation pathologique en fonction du sens que Georges Canguilhem donne à ces concepts (2) : l’horreur des affrontements a rétréci leurs possibilités d’existence et les a transformés en malades chroniques de la guerre. Là où la vie offre habituellement un réseau infini de perspectives pour les bien-portants, les malades, eux, ont l’impression d’être prisonniers d’un étau qui se resserre d’autant plus que leur pathologie est dégénérative. La guerre, dès lors qu’elle a été incubée, ne peut plus être guérie. Elle ne peut disposer que de soins palliatifs plus ou moins efficaces en attendant la délivrance de la mort biologique. De sorte que tous les soldats, s’ils sont biologiquement vivants, n’en sont que plus psychiquement morts à cause des traumatismes accumulés. À une échelle variable de la souffrance existentielle, le curseur évoluant selon les individus, ces hommes détruits ne font qu’attendre ou précipiter la fin d’une vie devenue invivable dès l’instant où ils ont foulé du pied un sol belliqueux. Et même lorsqu’ils connaissent un apparent «temps de paix» (cf. pp. 67-86), ils demeurent assujettis aux malheurs typiques des comportements déviants, en l’occurrence aux «violences conjugales», à «la conduite en état d’ivresse», aux «suicides» et aux «automutilations» (p. 76).Nul espoir de rémission, donc, et Luke Mogelson nous le répète à chacune de ses nouvelles en nous exposant la brutalité de quelques déchéances humaines marquées par le tison incandescent de la guerre. Il insiste d’ailleurs sur la manière dont le rapport à autrui se redéfinit par la crainte et le ressentiment (cf. p. 91), par la rupture instinctive plutôt que par la solidarité spontanée, puisque la guerre abolit presque toutes les formes de l’intersubjectivité (cf. pp. 87-100) à l’exception de certaines réciprocités dues à la reconnaissance mutuelle des anciens combattants (cf. pp. 149-165 où un vétéran de la Corée s’associe avec un vétéran de l’Afghanistan, tels deux frères partageant un même fardeau immuable). L’auteur semble également nous inciter à penser que la société américaine incarne une extension probable de la guerre, une version mensongère de la paix dans la mesure où les États-Unis, depuis les attentats du 11 septembre 2001, ont déclaré des guerres douteuses en s’appuyant la plupart du temps sur des arguments fallacieux. Autrement dit les États-Unis ne seraient au XXIe siècle qu’une espèce de leurre international, un agent pathogène qui renforce la corruption, l’imposture et l’instabilité globale. La stratégie de George W. Bush envers l’Afghanistan et l’Irak n’a en outre pas été tellement différente des mystifications du Pentagone lors de la guerre du Viêtnam : la bureaucratie gouvernementale doit toujours agir sous le manteau afin de proposer des documents officiels censés attester de la bonne marche des opérations militaires malgré l’étouffante réalité d’un désastre humain (3). Or ce désastre Luke Mogelson le met en évidence à travers les destins brisés des soldats américains envoyés en Afghanistan ou en Irak entre 2001 et 2014, mais aussi à travers les ravages de la guerre dans les pays assiégés, relativement à ce qu’on appelle parfois les dommages collatéraux. Que dire en effet de ces enfants qui périssent sous les balles de l’envahisseur américain ? Que dire de l’irrésolution des champions de l’Oncle Sam lorsqu’ils observent un gamin du camp ennemi et qu’ils ne savent pas si les actions de celui-ci participent d’une bonne ou d’une mauvaise intention ? L’enfant a-t-il voulu les piéger ou leur apporter de l’aide ? Dans de tels cas limites, le bénéfice du doute n’intervient que rétrospectivement et il hante les esprits assassins, les consciences tourmentées par le meurtre quasiment gratuit d’un enfant, révélant une guerre où il n’y a que «peu d’opportunités de se distinguer» (p. 142), somme toute une «guerre sans gloire» (p. 144) où les forts ont écrasé les faibles quand ils en ont eu l’occasion, n’hésitant pas à utiliser des moyens disproportionnés en vue de justifier leur suprématie.

La suite de cette étude se trouve dans L'Amérique en guerre, disponible sur le site de l'éditeur.

Imprimer

Imprimer