« Eugene Victor Debs : veilleur de nuit du monde qui ne dort pas, par Gregory Mion | Page d'accueil

07/02/2026

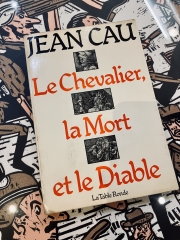

Très brève méditation sur la question de la décadence dans quelques textes de Jean Cau

Photographie (détail) de Juan Asensio.

Le titre de ce petit texte est suffisamment éloquent pour que je ne m'étende pas trop sur la partialité des lignes qui suivent. Elles sont venues tranquillement se cristalliser, au fil des jours qui sont devenus des semaines et même des mois, grâce au phénomène bien connu de la saturation due, paradoxalement, à une lecture pourtant buissonnière de l’œuvre aussi vaste que protéiforme de Jean Cau, lecture non seulement erratique par la force des choses mais incomplète, hélas, à cause de l’incurie de Gallimard et de La Table Ronde, la plupart des ouvrages de cet auteur étant devenus introuvables ou bien beaucoup trop chers. Puisque nous allons parler de décadence, laissez-moi vous dire que j’en flaire le relent nauséabond dans l’impossibilité de pouvoir lire les livres, pourtant parus voici quelques années à peine et qui plus est chez des éditeurs ayant pignon sur rue, d’un écrivain qui ne se lassait pas de gronder contre la médiocrité d’une époque qui nous paraît, désormais, bien moins avancée que la nôtre dans la décomposition. On me trouvera peut-être excessivement pointilleux ou hors-sujet lorsque je me borne à établir un banal constat, alors même que des centaines de livres, chaque mois, sont faits, faits comme sont faites des choses sur lesquelles d’ordinaire la chasse est tirée sans trop de cérémonie, mais c’est tout l’inverse qui est vrai, puisque mon propos est en somme illustré par l’exemple.

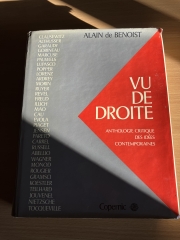

Le titre de ce petit texte est suffisamment éloquent pour que je ne m'étende pas trop sur la partialité des lignes qui suivent. Elles sont venues tranquillement se cristalliser, au fil des jours qui sont devenus des semaines et même des mois, grâce au phénomène bien connu de la saturation due, paradoxalement, à une lecture pourtant buissonnière de l’œuvre aussi vaste que protéiforme de Jean Cau, lecture non seulement erratique par la force des choses mais incomplète, hélas, à cause de l’incurie de Gallimard et de La Table Ronde, la plupart des ouvrages de cet auteur étant devenus introuvables ou bien beaucoup trop chers. Puisque nous allons parler de décadence, laissez-moi vous dire que j’en flaire le relent nauséabond dans l’impossibilité de pouvoir lire les livres, pourtant parus voici quelques années à peine et qui plus est chez des éditeurs ayant pignon sur rue, d’un écrivain qui ne se lassait pas de gronder contre la médiocrité d’une époque qui nous paraît, désormais, bien moins avancée que la nôtre dans la décomposition. On me trouvera peut-être excessivement pointilleux ou hors-sujet lorsque je me borne à établir un banal constat, alors même que des centaines de livres, chaque mois, sont faits, faits comme sont faites des choses sur lesquelles d’ordinaire la chasse est tirée sans trop de cérémonie, mais c’est tout l’inverse qui est vrai, puisque mon propos est en somme illustré par l’exemple.C'est en tout cas Alain de Benoist qui, dans Vu de droite publié en 1977, fort volume regroupant une multitude de textes dont un beau portrait de Jean Cau, affirmait que celui-ci commençait à «casser les œufs de son passé», sans doute pour en faire une épaisse et appétissante omelette, particulièrement assaisonnée, dont il badigeonnerait avec une prodigalité toute méridionale la face stupide de ses ennemis, de La Mitte le si bien nommé à la cohorte piaillante, que l’on ne qualifiait pas encore de gauchiste, des petits pions à barbe taillée qui, on le sait, ont défait le pays selon notre expert en baumes et cataplasmes bien particuliers puisqu’ils n’avaient pas pour but avoué d’apaiser les visages socialistes dévorés par l’eczéma d’un pouvoir politique et

surtout moral qu’ils exercèrent en maîtres quasi absolus durant des lustres. Cette première image, dans le beau portrait d'Alain de Benoist, allait s'accompagner d'une seconde, un peu plus violente, puisqu'il était dit également de Jean Cau qu'il écrivait, comme d’autres ont philosophé, à coups de marteau : «Il aligne les idées comme elles lui viennent, en une suite de pamphlets : désordre, parfois baroque, d'où émergent des aphorismes».

surtout moral qu’ils exercèrent en maîtres quasi absolus durant des lustres. Cette première image, dans le beau portrait d'Alain de Benoist, allait s'accompagner d'une seconde, un peu plus violente, puisqu'il était dit également de Jean Cau qu'il écrivait, comme d’autres ont philosophé, à coups de marteau : «Il aligne les idées comme elles lui viennent, en une suite de pamphlets : désordre, parfois baroque, d'où émergent des aphorismes».S'il est certain que des aphorismes, par massifs entiers ou à la pelle (moi aussi je file mes métaphores), éclosent dans les pages à la fois sèches voire arides ou bien au contraire foisonnantes de Jean Cau, je ne suis pas certain que son baroquisme incontestable parvienne à masquer véritablement une attention constante, pour le coup éminemment régulière, classique même (1), à la seule réalité qui fait d'un écrivain ce qu'il est : la langue bien sûr, faut-il le rappeler (oui, évidemment, il faut le rappeler !) et, dans le fier cas qui nous occupe, que nous hésiterons à dire d'école puisque Jean Cau n'a été que son propre maître, se tenant et, surtout, se retenant, la langue française.

Face au mot comme à un taureau excité, Jean Cau se présente tel un écrivain fascinant, puisqu'il est capable de déployer une sensibilité toute proustienne lui permettant d'en offrir, avec la saveur plus ou moins relevée selon la préparation, l'étymologie, qui elle n'est finalement rien de plus que la tentative de retrouver le goût réel, originel, d'un aliment qui aurait, au cours des siècles, été assaisonné de différentes façons, mais aussi la puissance non point bovine mais taurine de ces grands entrepreneurs de démolitions verbales que furent un Rabelais et, dans son sillage prodigieux, un Bloy et un Daudet fils. Vrai !, c'est sûr qu'avec pareil sourcier autant que devin extralucide de la langue française, puisque seul voit l'avenir celui qui se soucie de sonder le passé, il suffit d'un mot, comme Jean Cau l'écrit dans ses magnifiques Croquis de mémoire publiés en 1985, «pour que les racines fouissent la terre, traversent l'épaisseur des siècles et aillent se gorger, au plus profond, d'un passé qui fait de [lui] le petit-fils d'un leude du roi franc» et donc, ainsi, pour que notre homme se décide à aller dénicher de très vieux œufs, quasiment sauriens, qu’il saura comme il se doit jeter sur le crâne pelé de nos si détestables socialistes.

Face au mot comme à un taureau excité, Jean Cau se présente tel un écrivain fascinant, puisqu'il est capable de déployer une sensibilité toute proustienne lui permettant d'en offrir, avec la saveur plus ou moins relevée selon la préparation, l'étymologie, qui elle n'est finalement rien de plus que la tentative de retrouver le goût réel, originel, d'un aliment qui aurait, au cours des siècles, été assaisonné de différentes façons, mais aussi la puissance non point bovine mais taurine de ces grands entrepreneurs de démolitions verbales que furent un Rabelais et, dans son sillage prodigieux, un Bloy et un Daudet fils. Vrai !, c'est sûr qu'avec pareil sourcier autant que devin extralucide de la langue française, puisque seul voit l'avenir celui qui se soucie de sonder le passé, il suffit d'un mot, comme Jean Cau l'écrit dans ses magnifiques Croquis de mémoire publiés en 1985, «pour que les racines fouissent la terre, traversent l'épaisseur des siècles et aillent se gorger, au plus profond, d'un passé qui fait de [lui] le petit-fils d'un leude du roi franc» et donc, ainsi, pour que notre homme se décide à aller dénicher de très vieux œufs, quasiment sauriens, qu’il saura comme il se doit jeter sur le crâne pelé de nos si détestables socialistes.Il ne faudrait évidemment pas croire que Jean Cau se ferait docte, prendrait la pose du raseur tenant chaire au Collège de France, jouerait son Antoine Compagnon chaussé de lunettes consensuelles et nous présenterait, lisant un impeccable tableur Excel le regard plissé, les caractéristiques scientifiques de tout un tas de ses découvertes aux vieux noms latins surannés et, à propos de rose, nous en déclinerait automatiquement l'identité taxinomique, les différentes et sévères parures latines, en effeuillerait les pétales (voilà qui est mieux tout de même), comme un de ces vulgaires et grisâtres petits socialistes, encore une fois, à barbe soigneusement taillée dont il évoque la maudite engeance recouvrant la France dans La barbe et la rose datant de 1982, car il en va du français comme de l'antique langue de la grandeur de l’Église, qui sera bientôt morte (je parle du français, ni du latin ni de l’Église, encore que...) si nous n'y prenons garde et qui, en tout cas, se meurt sous nos yeux.

Il faut donc moins détailler, devant un de ces parterres de sorbonnards ou de carabins aussi dociles que niais tels que les immortalisa Léon Daudet, les avancées méthodiquement documentées de la gangrène tavelant le corps inerte allongé sur la table de dissection, que tenter de comprendre la nature intime, quasiment voluptueuse, de la corruption et essayer d'en enrayer la

fulgurante progression, sans bien sûr omettre de fixer l’horizon des événements derrière lequel se cache le gouffre de noirceur, une singularité, comme l’appellent les astrophysiciens, le cœur des ténèbres, comme le soupçonna Joseph Conrad. Faudra-t-tenter de s’aventurer dans le maelström, comme tel personnage de Poe dont l’aventure prodigieuse ne fut connue que par la fragile grâce d’une bouteille ayant survécu à l’appétit insatiable de l’ogre ? Je ne sais si la complexion de Jean Cau, toute méridionale avec ce qu’elle suppose de forces évidentes et de faiblesses, à la fois intraitable et volage voire, parfois, superficielle, peut nous laisser penser que l’auteur, comme d’autres horribles travailleurs, a pu exprimer par écrit la très méthodiquement documentée volonté de descendre dans le gouffre et d’en rapporter du nouveau. Il a, à tout le moins, parfaitement compris, comme un Zissimos Lorentzatos, que nous avions perdu le centre, et que nous ne pouvions pas faire comme si cela n’avait pas été. En tout cas, il est bien certain que Cau dispose d’une «fameuse poêle à frire» puisqu’elle «détecte les mines enfouies sous le fard, la croûte et le sable de notre temps» et qu’il signale par ce moyen «leur emplacement aux promeneurs», furieux puisqu’on vient de la sorte de leur gâcher «la promenade», comme il l’écrit dans L’Agonie de la vieille (1970).

fulgurante progression, sans bien sûr omettre de fixer l’horizon des événements derrière lequel se cache le gouffre de noirceur, une singularité, comme l’appellent les astrophysiciens, le cœur des ténèbres, comme le soupçonna Joseph Conrad. Faudra-t-tenter de s’aventurer dans le maelström, comme tel personnage de Poe dont l’aventure prodigieuse ne fut connue que par la fragile grâce d’une bouteille ayant survécu à l’appétit insatiable de l’ogre ? Je ne sais si la complexion de Jean Cau, toute méridionale avec ce qu’elle suppose de forces évidentes et de faiblesses, à la fois intraitable et volage voire, parfois, superficielle, peut nous laisser penser que l’auteur, comme d’autres horribles travailleurs, a pu exprimer par écrit la très méthodiquement documentée volonté de descendre dans le gouffre et d’en rapporter du nouveau. Il a, à tout le moins, parfaitement compris, comme un Zissimos Lorentzatos, que nous avions perdu le centre, et que nous ne pouvions pas faire comme si cela n’avait pas été. En tout cas, il est bien certain que Cau dispose d’une «fameuse poêle à frire» puisqu’elle «détecte les mines enfouies sous le fard, la croûte et le sable de notre temps» et qu’il signale par ce moyen «leur emplacement aux promeneurs», furieux puisqu’on vient de la sorte de leur gâcher «la promenade», comme il l’écrit dans L’Agonie de la vieille (1970).Il s'agit donc de plonger dans la langue française moderne, déstructurée, cassée, quotidiennement malmenée et même : violée bien que castrée, asexuée et javellisée par un usage qui ne veut d'elle que comme piètre outil communicationnel et interchangeable, putain journalistique, évidemment non binaire, exposant ses chairs au client le plus offrant, y compris, car l'argent n'a pas d'odeur, le moins rasé voire lavé de frais. De fait, il est frappant de voir quel usage Jean Cau fait de la réclame publicitaire dans Le Pape est mort (1968) par exemple, des méditations aussi justes que féroces y étant

entrecoupées de publicités où l'auteur n'hésite pas, en s'en moquant, à vanter les mérites insurpassables de tel ou tel produit d'usage banal, selon une technique que l'on dirait tout droit sortie des romans de John Dos Passos et de John Brunner qui s'en inspira pour écrire sa tétralogie noire.

entrecoupées de publicités où l'auteur n'hésite pas, en s'en moquant, à vanter les mérites insurpassables de tel ou tel produit d'usage banal, selon une technique que l'on dirait tout droit sortie des romans de John Dos Passos et de John Brunner qui s'en inspira pour écrire sa tétralogie noire.On ne connaît bien que ce que l'on manie chaque jour et l'on ne peut tenter de sauver que ce que l'on sait être avoir été jeté dans la centrifugeuse tournant à toute vitesse, comme s'il s'agissait de réduire la langue française à sa masse la plus ténue mais incassable, alors que le reste, afféteries, figures de style, images et métaphores, tous les jeux et amusement subtils dont la patiente étude taille «la langue en pointe», les puantes escarres de l’écriture dite inclusive aussi, auraient été projetés contre les parois d'acier de l'immense noria devenue folle, véritable camp de concentration verbal selon l'image d'Armand Robin, dans lequel les mots de la tribu, si tant est que celle-ci se reconnaisse, à notre époque, comme indivisiblement liée à sa propre langue et non à quelque baragouin à peine plus complexe que l’Algol ou le Fortran, sont supprimés méthodiquement, ou alors, plus discrètement, détournés de leur signification, comme dans la fable prophétique d’Orwell, trop connue pour que je m’y arrête.

Note

(1) Voici incontestablement l'une des plus belles définitions du classicisme, donnée par Jean Cau dans sa Lettre ouverte aux têtes de chiens occidentaux (Albin Michel, 1967), p. 84 : «Il y a classicisme lorsque l'homme croit avoir tué, en l'absorbant, son ombre. Nous ne sommes pas près d'en revivre un de si tôt.» Pour ne pas trop alourdir cette note, j'ai choisi de ne pas indiquer précisément les pages où se trouvent les citations de Cau.

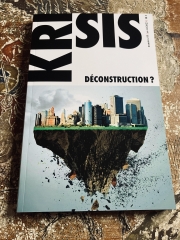

(1) Voici incontestablement l'une des plus belles définitions du classicisme, donnée par Jean Cau dans sa Lettre ouverte aux têtes de chiens occidentaux (Albin Michel, 1967), p. 84 : «Il y a classicisme lorsque l'homme croit avoir tué, en l'absorbant, son ombre. Nous ne sommes pas près d'en revivre un de si tôt.» Pour ne pas trop alourdir cette note, j'ai choisi de ne pas indiquer précisément les pages où se trouvent les citations de Cau.Le reste de cette étude figure dans le n°58 de la belle et riche revue Krisis, paru au mois de mai 2025, dont le thème est la décadence.

Lien permanent | Tags : littérature, critique littéraire, jean cau, décadence |  |

|  Imprimer

Imprimer