« Heidegger dans la Zone | Page d'accueil | L'Ombre et la Nuit de Francis Giauque de Véronique Gonzalez et Vincent Teixeira »

17/04/2018

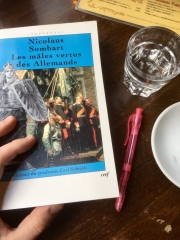

Les mâles vertus des Allemands de Nicolaus Sombart

Photographie (détail) de Juan Asensio.

La théologie politique et le messianisme dans la Zone.

La théologie politique et le messianisme dans la Zone. La psychanalyse fouille et farfouille, elle ne peut même s’empêcher de fouiller et farfouiller et non de creuser profond. L’objet de la psychanalyse, son unique but, sous une infinité de masques plus ou moins grossiers, consiste à fouiller et farfouiller, flairer et renifler, s’enfoncer à la surface de la conscience en prétendant s’être aventurée jusqu’à son dernier recès impénétrable. Si elle peut déterrer une crotte, elle ne se gênera pas pour nous l’exposer sous le nez, en nous demandant de la considérer comme s’il se fût agi d’une pépite d’or d’exceptionnelle taille. Il est frappant de constater que nous pourrions dire de la psychanalyse ce que Nicolaus Sombart évoque de la tournure d’esprit juive, du moins telle qu’elle est perçue selon les mâles auteurs, au premier rang desquels figure Carl Schmitt, qu’il évoque dans son ouvrage qui, farfouillant, déterre finalement peu de choses : «Ils savent couper les cheveux en quatre. Et ce talent pour couper et entailler en contient visiblement un autre, celui de fendre et de tailler, qui est une capacité de déceler et de débusquer partout l’accroc dissimulé, le point faible, la faille, de déchiqueter ce qui semble proprement assemblé et se donne comme intact et entier, et ainsi de faire effraction, de se répandre par l’ouverture aménagée et de disloquer l’édifice» (p. 245).

La psychanalyse fouille et farfouille, elle ne peut même s’empêcher de fouiller et farfouiller et non de creuser profond. L’objet de la psychanalyse, son unique but, sous une infinité de masques plus ou moins grossiers, consiste à fouiller et farfouiller, flairer et renifler, s’enfoncer à la surface de la conscience en prétendant s’être aventurée jusqu’à son dernier recès impénétrable. Si elle peut déterrer une crotte, elle ne se gênera pas pour nous l’exposer sous le nez, en nous demandant de la considérer comme s’il se fût agi d’une pépite d’or d’exceptionnelle taille. Il est frappant de constater que nous pourrions dire de la psychanalyse ce que Nicolaus Sombart évoque de la tournure d’esprit juive, du moins telle qu’elle est perçue selon les mâles auteurs, au premier rang desquels figure Carl Schmitt, qu’il évoque dans son ouvrage qui, farfouillant, déterre finalement peu de choses : «Ils savent couper les cheveux en quatre. Et ce talent pour couper et entailler en contient visiblement un autre, celui de fendre et de tailler, qui est une capacité de déceler et de débusquer partout l’accroc dissimulé, le point faible, la faille, de déchiqueter ce qui semble proprement assemblé et se donne comme intact et entier, et ainsi de faire effraction, de se répandre par l’ouverture aménagée et de disloquer l’édifice» (p. 245). Si vous le lâchez devant un terrier, il y a fort à parier que ce furet inquisiteur, beaucoup moins vif et surtout habile à rapporter dans sa gueule une proie que son lointain cousin naturel, ne s’y engouffre sans demander son reste, mais revienne bredouille, ou avec si peu de chose que cela ne laissera pas d’être drôle. Une petite crotte, donc, quelques miettes de sexe, de complexes, de moi et de ça, de sublimations et de castrations. La grosse étude que le fils du sociologue Werner Sombart, appartenant à la mouvance de la révolution conservatrice (tiens ! et si nous sondions les arcanes du fils refoulé ?) a consacrée à Carl Schmitt qui, dirait-on, l’a fasciné, peut-être parce qu’il l’a connu en personne, peut se résumer plaisamment de la façon suivante, empruntée à l’auteur : «Essayer de juger Carl Schmitt à partir du rôle qu’on lui prête ou qu’il a effectivement joué sous le IIIe Reich, c’est s’empêcher de comprendre son secret» (1). Ce secret, c’est bien évidemment Nicolaus Sombart, et nul autre, qui l’a déniché, il semble même ne pas en revenir, lui qui ne cesse de répéter qu’il faut avoir l’oreille fine pour comprendre réellement Carl Schmitt, étant donné que «la façon dont son discours longe et frôle la frontière de l’observance du tabou et de son infraction est rien moins qu’excitante : l’auteur cache de cette manière et livre en même temps son secret» (p. 363). On croirait lire du Philippe Sollers d’outre-Rhin, toujours à penser qu’il est le premier à découvrir Dante, Céline, n’importe quel auteur qui lui sera passé sous son regard d’histrion prétentieusement comique ! Mais nous lisons un livre de Nicolaus Sombart qui, bien que contestable et parfois même franchement ridicule, n’est point inintéressant, ce qui suffit à le différencier de l’ensemble de la production du pitre germanopratin. Ce secret est celui d’un homme qui est lui-même désespéré et pense «à partir d’une situation désespérée» (p. 9), raison pour laquelle la pensée de Carl Schmitt, autrement dit son «erreur» ne peut que représenter «la vérité de l’histoire allemande» (p. 11). Autrement dit encore, la «construction des théories scientifiques de Carl Schmitt est inséparable de l’histoire du malheur allemand» (p. 10) mais, hélas, et même si personne n’a mieux que ce grand juriste approché le secret des Allemands, il faut bien dire que, «pour des raisons qui relèvent du syndrome de la problématique historique de l’Allemagne, son savoir s’est fait muet devant le secret» (p. 12). Muet (mais non pas aveugle) face au secret, Carl Schmitt ou, pour ne point trop personnifier ce cas d’école, le «syndrome Carl Schmitt», peut «tout à fait se révéler comme l’outil heuristique d’un diagnostic à porter sur le présent en forçant la surface des choses» (p. 16). Ce maigre secret qui, pris au piège assez piteusement dans la petite gueule rose de notre furet psychanalytique (2), va nous être exposé en près de 400 pages qui ne cesseront de répéter le leitmotiv selon lequel «l’arsenal conceptuel de Schmitt ne doit [pas] sa pertinence fascinante» au caractère prétendument «convaincant d’une analyse qui porterait sur la réalité et répondrait d’une manière ou d’une autre aux critères de la rationalité scientifique (3), mais au contraire aux fantasmes qu’elle interpelle» (p. 29), ce secret de Carl Schmitt, nous pouvons le résumer en une ligne expéditive, que voici : «Et c’est pourquoi nous pouvons préciser et avancer que l’essence de l’État est la peur éprouvée par l’homme devant la femme» (p. 104) ou, en un passage moins abrupt mais tout aussi contestable : «Dans la structure de la personnalité des «hommes d’Allemagne», ce n’est pas le «moi» autonome qui est maître de la situation, mais le «surmoi» qui contrôle les mécanismes de refoulement, c’est-à-dire la fixation à un martial «idéal de virilité», dont l’affirmation exige une répression permanente», nous dit Sombart, du «féminin» (p. 373).

Ainsi, la «théologie politique de Carl Schmitt est par excellence la théorisation de la névrose des «mâles d’Allemagne», c’est-à-dire de la «société de l’ère wilhelminienne», et sa tentative ne vise rien d’autre qu’à «produire un homme univoque, qui ne serait «que mâle», et d’éliminer radicalement le féminin et le fait fondamental de la bisexualité des humains» (p. 125). Pas étonnant, donc, que Carl Schmitt, comme Leo Strauss d’une certaine manière, soit contraint d’avancer masqué, et de ne dire «jamais que la moitié des choses» (p. 128) car, selon Nicolaus Sombart, même là où «il se réclame entièrement de la théorie et du concept, de la disjonction et de la décision, il demeure l’«avocat du médiat» qui «révère en secret la pensée intuitive, et reste l’ami du mythe et de la poésie» (p. 132). Pas étonnant aussi que Nicolaus Sombart, estimant que la pensée politique de Carl Schmitt, que nous considérerons, selon la tradition herméneutique habituelle, comme une théorie de la décision (4), ne cesse de nous répéter que les motifs qui animent le penseur allemand «sont tout autre que ceux qui viennent occuper le devant de la scène de ses arguments» (p. 166), puisque, selon les dires de son commentateur, l’État «est une coercition instituée aux fins de la répression des pulsions» (p. 170), pulsions que des auteurs tels que Otto Gross, Theodor Däubler ou encore Johann Jakob Bachofen, que Carl Schmitt avait lus, ont, eux, laissé s’exprimer. C’est dire que Sombart a démasqué, derrière le mâle décisionniste, le romantique amateur d’auteurs qu’on l’imagine assez mal avoir lus et même goûtés, disons donc le romantique noir, le désespéré, celui dont la «machine décisionnelle» n’est finalement rien d’autre qu’«actionné par un bourreau, un dispositif destiné à supplicier et à anéantir des anarchistes» (p. 179) et, plus symboliquement, cet univers féminin qui sera incarné par l’expansionnisme de l’empire britannique, que Carl Schmitt ne cessera de méditer à la fin de sa vie selon Nicolaus Sombart.

Ainsi, le «mécanisme de la décision» n’est qu’une forme de défense purement masculine, par laquelle «doit être repoussée l’angoisse – à savoir la double angoisse ressentie envers le haut et le bas – du châtiment et de l’échec, de l’entaille faite dans les normes, et envers les exigences pulsionnelles» (p. 183), et c’est même, n’ayons pas peur du ridicule (et qui utilise la psychanalyse freudienne jamais n’a peur du ridicule), «l’attachement au phallus, par où l’on échappe à l’effroyable péril d’être englouti dans l’ouverture béante, la béance et l’abîme à l’intérieur duquel on ne serait que trop aise de s’enfoncer» (p. 185, le terme en italiques figure en français dans le texte original). Dès lors, «poussant à l’extrême» (et les tenanciers de la pseudo-théorie psychanalytique toujours poussent à l’extrême puisque, pour présenter quelque intérêt, leurs conclusions doivent être exagérées), «on pourrait dire que, chez Schmitt, la construction théorique n’a que fort peu de rapports avec la «politique» [étant donné qu’elle] est le symptôme de cette épidémie de l’époque, et que Freud, qui n’en souffrait pas moins, a diagnostiquée comme la conséquence des relations (masculines) perturbées à la sexualité (féminine)» (p. 187). Cela signifie que, bien davantage que de «nous laisser mystifier par la prétendue «théologie politique» du «chevalier de l’apocalypse de la contre-révolution» (Taubes), il devrait se révéler plus fécond sur le plan scientifique de lire et de décoder les textes de Schmitt à la lumière de la théorie freudienne de la névrose» (p. 188, je souligne). Amusons-nous de la prétention de Nicolaus Sombart à ériger au plan scientifique sa lecture pour le moins orientée de l’œuvre schmittienne, et orientée précisément vers une seule partie de l’anatomie humaine, et remarquons que pour notre interprète, les textes les plus connus du juriste allemand ne sont rien de plus que des mémoires de névropathe, selon le célèbre modèle du président Schreber rappelé dans notre ouvrage, un texte qui semble revêtir une importance séminale pour nombre d’auteurs de langue allemande comme, par exemple, W. G. Sebald.

La «langue fondamentale» de Carl Schmitt est donc un hypotexte qui «fait paraître ses feux à travers la surface sous laquelle elle est celée» (p. 201), du moins pour celui à qui, comme Nicolaus Sombart, on ne la fait pas, et cette vérité ou langue fondamentale ne peut qu’être celle du «petit Toto» qui, lui, «gigote entre les jambes» (p. 203), autrement dit, comme il en va toujours dans les petits jeux psychanalytiques, cette vérité ne peut qu’être inavouable si ce n’est sous le prisme du grotesque et du masque (5), mais aussi de l’aveu involontaire.

En guise de résumé de son enquête, Nicolaus Sombart écrit que le «culte de l’état d’exception se fonde sur le trop-plein d’estime phallocratique que l’on se porte à soi-même» et, si, selon la formule fameuse, «Est souverain celui qui décide lors de la situation exceptionnelle», cela ne peut vouloir alors dire qu’une seule chose, point très difficile à deviner on s’en doute : «une telle phrase est, de par le tour donné à la langue, une métaphore de l’érection» ou, autrement dit, «un éclat de fanfare, un cocorico» (p. 204).

Carl Schmitt ne combat que contre lui-même, puisque c’est bel et bien «ce qui est une menace venant de l’intérieur [qui] sera perçu comme s’il s’agissait d’un ennemi extérieur» (p. 232). De là à dire que Schmitt procède à sa propre analyse (et cure ?) psychanalytique par le biais de son œuvre, il n’y a qu’un pas que Nicolaus Sombart a franchi sans la moindre hésitation, lui qui nous montre plus qu’il ne nous démontre quelle strate sexuelle et même génitale (cf. p. 247), sans oublier les motifs propres à la circoncision «exécutée idéellement» (p. 255), «potentiel pulsionnel» et «potentiel libidinal» (p. 345) et autres jeux de mots habituels si chers à celles et ceux estimant que «le lexique de l’inconscient est polyglotte» (p. 318), se cachent à l’intérieur de cette véritable «machine célibataire» (p. 265) analysée par Michel Carrouges dans un livre célèbre. Quelques belles pages sur l’échec de la symbiose entre Juifs et Allemands (cf. p. 273 et sq.) ne sauraient nous faire oublier ce ridicule fatras pseudo herméneutique qui cherche à nous faire comprendre que, puisque les «prétendues menaces venant de l’extérieur [ne sont] jamais que la projection des angoisses et des désirs de mort propres», une philosophie pratiquant comme celle de Schmitt une répartition pour le moins tranchée entre amis et ennemis ou, pour le dire avec Sombart, «la logique interne d’une pensée prise dans de mortelles alternatives», «ami et ennemi, victoire ou course à l’abîme, renouveau ou anéantissement, tout ou rien» (p. 303), ne pouvait aboutir, justement, qu’à l’anéantissement de populations entières considérées à bon droit comme ennemies et, ajoute, Sombart, peu ou prou vues par nos mâles Allemands décisionnistes comme appartenant au camp des femmes, hommes charmeurs pratiquant une sexualité décomplexée ne pouvant qu’attirer et repousser nos virils mais complexés penseurs. En quelque sorte, et une nouvelle fois «poussée à son paroxysme, la discrimination de l’ami et de l’ennemi avait mené au point où le «politique» se transforme en une mise en scène de la fin du monde» (p. 304).

Nicolaus Sombart n’a pas pour unique ambition de nous montrer qu’il a su, mieux que tout autre, lire entre les lignes écrites par Carl Schmitt. S’il a parlé, à son propos, de syndrome, gageons qu’il vise une intention qui ne se limite pas au seul cas, certes fascinant, de ce grand esprit. Il s’agit en fait de montrer que, de façon remarquable puisqu’elle était à la fois voilée et exposée aux yeux de tous, cachée et nommément imprimée, la vérité de Carl Schmitt fait signe vers une dimension métahistorique et métapolitique : «La Trinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit est une composante du syndrome Dieu-État-esprit dans le régime de domination patriarcale», inévitable et artificiel produit «de la grande usurpation et de la violence masculine qui, par le truchement de ses «falsifications historiques», nous a caché jusqu’à aujourd’hui la vraie nature et le destin de l’être humain ainsi que sa bisexualité» (p. 322).

Foin de secret caché ou de prétendu «discours hybride» (p. 363), la thèse de Nicolaus Sombart est pour le moins simple voire simpliste, telle qu’il nous la résume : «Au fil de nos analyses des œuvres de Carl Schmitt, nous avons pu mettre à chaque fois en évidence le tracé des lignes de clivage. Nous avons vu que ses concepts et ses positions, ses distinguos et disjonctions sont marqués en fin de compte par le dualisme des sexes, quoique Schmitt ne désigne pour ainsi dire jamais expressis verbis les deux pôles». Qu’il est commode, n’est-ce pas, de faire dire à un auteur ce qu’il n’a pas dit, d’en faire un apôtre, bien que cryptique, de «l’ordre des pères légué par la tradition» et du «régime des mâles» (p. 354) seuls capables de garantir la justesse de la décision et, de l’autre, un contempteur, cependant de moins en moins implacable et même de plus en plus fasciné par ce thème qu’il méditera durant sa vieillesse (6), du «retour du matriarcat» (p. 355), et d’affirmer en sus que c’est entre ces deux pôles que se débat sans relâche notre époque (cf. p. 356) ! Je donne au lecteur ce que nous pouvons considérer comme la conclusion de Nicolaus Sombart : «Ainsi par-delà toutes ses théories, le thème central de Carl Schmitt est en fait la bisexualité historiquement non maîtrisée de l’être humain. Si jamais un nouvel homme rampe un jour hors du terrier du partisan, ce sera un androgyne» (p. 384). Nous voici prévenus.

Notes

(1) Nicolaus Sombart, Les mâles vertus des Allemands. Autour du syndrome Carl Schmitt (Die deutschen Männer und ihre Feinde : Carl Schmitt, ein deutsches Schicksal zwischen Männerbund und Matriarchatsmythos, Hanser, München, 1991, traduction et notes de Jean-Luc Evard, Le Cerf, coll. Passages, 1999), p. 10.

(2) Il va de soi que, détestant la psychanalyse et m’étant toujours moqué de ses fantastiques découvertes, je ne puis qu’être classé à droite. En effet, «là où, aujourd’hui encore, la science se verrouille contre la psychanalyse, on peut être assuré qu’elle a des affinités avec la tradition des familles politiques de droite», sachant par ailleurs que cette même résistance à la psychanalyse «est la plus vive chez ceux qui ont le plus besoin d’elle» (p. 17). Je ne sais si Nicolaus Sombart peut être classé à gauche, et pour tout dire je m’en moque, mais il est clair qu’il ne nous laisse aucun doute quant à ses propres admirations, comme l’anarchisme, qualifié de «moment authentiquement nouveau de la compréhension philosophique que l’homme a de lui-même» (pp. 88-9), sachant par ailleurs qu’avec «lui commençait une ère nouvelle de l’histoire de l’humanité, à nulle autre comparable» (p. 89).

(3) Nous savons au moins que l’étude de Nicolaus Sombart, elle aussi, n’obéit guère à quelque critère rationnel que ce soit, laquelle traite de «bouffon d’Espagnol» (p. 63) Donoso Cortés. En note de bas de page 300, Léon Bloy est en outre évoqué comme l’un «des objets de culte de l’obscurantisme catholicisant des années 1920». J’ai parlé d’une fascination qui se trahit plus d’une fois par la façon dont Nicolaus Sombart évoque Carl Schmitt, par exemple qualifié de «vieux grand maître des sorcières» (p. 360). Nicolaus Sombart a toutefois la fascination vache, surnommant Carl Schmitt, comme le faisaient ses amis, «Charlie».

(4) Souvenons-nous des mots de Bismarck : «Quand il y va des principes, ce n’est pas dans le débat parlementaire, ni par des majorités de onze voix qu’une décision pourra s’imposer; à plus ou moins long terme, c’est le dieu qui préside aux batailles qui doit jeter les dés d’airain de la décision à prendre», in Aus seinen Schriften, Briefen, Reden und Gesprächen, cité aux pages 174-5 de notre ouvrage.

(5) Plusieurs fois, Nicolaus Sombart évoque l’un des ouvrages les plus célèbres de Carl Schmitt, Théologie politique II comme d’une «authentique parodie de soi où, tel Méphistophélès paré de la toge de Faust, il pousse ses disciples bien dociles à chercher l’âme sœur» (p. 130).

(6) En faisant référence à un ouvrage comme Le Nomos de la terre, Nicolaus écrit ainsi : «Sa pensée, sa vie et toute son œuvre se situent dans le champ magnétique de la domination des mâles et du «mythe du matriarcat». Même s’il croyait devoir se décider en faveur du patriarcat, c’est l’autre pôle qui le fascinait. Il se tenait sur la terre ferme et scrutait la mer tout ouverte. Il était envoûté par les pères et aspirait au royaume des mères» (p. 358). Ailleurs, l’auteur déclare que, malgré tous ses efforts, Carl Schmitt n’est pas parvenu à «endiguer et à repousser la puissance d’irruption du féminin dans la sphère de l’ordre publique» (p. 366).

Imprimer

Imprimer