« L’Amérique en guerre (30) : L’invaincu de William Faulkner, par Gregory Mion | Page d'accueil | La Joie comme un acte de résistance : à propos d’Anarchéologie de Jean Vioulac, par Martin Steffens »

20/09/2022

Les tortues de Loys Masson : quand Satan éclaire Satan

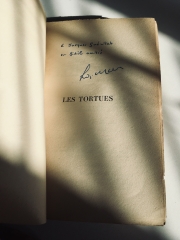

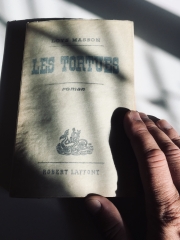

Photographie (détail) de Juan Asensio.

Acheter Les tortues sur Amazon (réédition de L'Arbre Vengeur).

Acheter Les tortues sur Amazon (réédition de L'Arbre Vengeur).Publié en 1956 par Robert Laffont, réimprimé chez L'Arbre Vengeur dans une édition probablement pas corrigée (1) des quelques fautes que j'ai pu relever dans mon exemplaire dédicacé à un critique logiquement oublié (2), préfacé sans grande originalité par l'habituel préposé aux découvertes Éric Dussert jamais avare d'une bêtise journalistique (3), Les tortues est le récit trouble, moins hanté par l'alcoolisme du narrateur que par la certitude d'une faute primordiale, d'une rédemption avortée, caduque, fanée avant même que d'avoir pu se développer, possibilité de salut que l'on espère aux toutes premières pages, magnifiques (comme il est évident, ainsi, de constater qu'une grande prose accroche immédiatement notre attention et, plus que cela, déverse, dans nos yeux et dans nos oreilles, de la première à la dernière ligne, une puissante mélopée tenue de bout en bout par un maître de la langue), possibilité de rédemption que l'on espère disais-je, que l'on croit même entrevoir comme la célébration d'un monde neuf, ou plutôt : redevenant neuf, avec les saisons lavant l'ancienne croûte sèche et pulvérulente d'une terre prodiguant largement ses fruits innombrables, avec le vent venu du large qui désole et ensemence les côtes, avec la féérie des épousailles entre la terre et la mer et le ciel, célébration bouleversante de ce qui se reproduit, pousse et grandit, motif dans le tapis qui, avec le pressentiment constant du danger, du malheur qui ne va pas tarder à fondre sur l'équipage, organise comme une espèce de sarabande dangereuse et érotique, la vision étincelante, émouvante parce qu'elle est éphémère, de ce qui aurait pu être et n'a pas été, possibilité gardée constamment dans l'esprit du narrateur d'une terre (et non d'une île) rédimée, lavée, possibilité troublante que la dernière page du roman anéantira donc irrémédiablement, même si Loys Masson reste volontairement flou sur ce que fera le narrateur : tuer son vieil et intime ennemi Bazire ou se tuer en s'empoisonnant avec un cordial à base de belladone (cf. p. 261) ?

Ces quelques lignes d'introduction devraient suffire, je croire, à montrer l'importance d'un roman tel que Les tortues qui, comme tous les grands textes, est à la fois sphériquement clos sur lui-même et, tel l'aleph du conte de Borges, rayonne infiniment; cette double postulation, baudelairienne d'une certaine façon même si elle est de concentration et d'extension ou expansion, est admirablement illustrée par le mouvement général du texte, centrifuge lorsque le narrateur sonde ses plaies, réelles ou fantasmées, anciennes ou récentes, lorsqu'il fouaille sa chair et même son âme aux prises avec la contamination, décrit la vie sur un bateau portant la mort, et centripète lorsqu'il contemple la nature, son éternel recommencement, et qu'il espère, de ce dernier, sa propre rédemption. Afin d'effrayer les imbéciles, je dirais bien simplement que Les tortues est un grand roman métaphysique, comme je pensais ne plus guère en trouver que sous la seule plume douloureuse de Paul Gadenne.

Dans ce que j'ai pu lire concernant Les tortues, le plus souvent mélange peu inspiré de détails relevant de la toute banale trame du récit et de considérations elles-mêmes très peu originales évoquant l'oubli, certes bien réel, dans lequel est tombé l'écrivain, on indique, pêle-mêle, de grands noms (Lowry, Melville, celui des Îles enchantées mais également celui de Moby Dick), Coleridge bien évidemment) qui ne veulent pas dire grand-chose, qui ne montrent que de vagues directions lorsqu'ils sont posés là comme des sémaphores criards et encombrants dont on ne sait que faire, des panneaux dont les indications sont en partie effacées, alors qu'on en oublie d'autres, au moins aussi essentiels, du moins évidents, comme celui du Poe des Aventures d'Arthur Gordon Pym ou celui du Stevenson du Creux de la vague écrivant aussi, comme Loys Masson, des histoires se déroulant «sous ces latitudes de chauffe et d'orgueil» (p. 86), mais jamais on ne tente de qualifier la nature de l'écriture de l'écrivain oublié, mélange étonnant, savant même quoique jamais artificiel de Giono lorsqu'il se fait énigmatique, augure scellé sur quelque mystère voilé ayant un instant renoncé à déployer la grand voile de la célébration, comme dans Un roi sans divertissement, Alejo Carpentier l'élégiaque dont l'élégie n'est jamais plus belle que de danser sur un sol encore fumant, creusé de trous sans fond exhalant des fumerolles empoisonnées, ou même Ramuz au verbe si abruptement simple qu'il râpe, parfois si franchement vert qu'il agace le palais. Ce ne sont là, bien sûr, que des indications parmi d'autres, qui ne rendent qu'imprécisément, je ne le sais que trop, la qualité du verbe de Loys Masson, et qui en tout cas n'épuisent aucunement le très abondant recours à des motifs religieux ou même théologiques (la présence de figures christiques, les douze membres d'équipage, Vahély, le détenteur du secret, anagramme de Yahvé, etc.) qui entretissent plusieurs trames symboliques dans Les tortues, faisant de ce texte l'une de ces rares créations à la fois ouvertes de toutes parts et forcloses sur leur propre perfection, et qui, en dépassant probablement les intentions de leur auteur (résumons-les : raconter une histoire, ce qui est énorme si on la raconte bien !), acquièrent une valeur singulière, énigmatique, pouvant, comme un diamant brut, être taillées avec art pour refléter la lumière de splendide et savante façon. Nous pourrions songer, en excusant par avance de grandes disparités entre ces textes (au premier rang desquelles leur taille respective), La montagne morte de la vie de Michel Bernanos et la nouvelle fulgurante qu'est Baleine de Paul Gadenne.

Quelle est la faute que j'ai évoquée ? Avant de tenter d'en préciser la nature, il nous faut remarquer que, indéniablement, son poison est transmis par la tortue et non plus par l'albatros supplicié du grand poème de Coleridge, mais on ne sait toutefois si cet animal, que le narrateur nous présente comme une créature diaboliquement refermée sur elle-même, tournant le dos à la lumière et à la beauté, en somme, hermétique à la Création (4), n'est que le patient mais inflexible véhicule du Mal puisque, plus d'une fois, c'est la présence de la tortue, de sa froideur minérale qui semble faire reculer le feu de la variole, partout présente, avant même qu'elle ne soit directement mentionnée dirait-on, dans le texte de Loys Masson. Faute, en tout cas, il y a eu, qu'importe que cette dernière ne soit pas figurée, logiquement, à l'orée de la trame romanesque mais une fois que le naufrage de La Rose de Mahé a eu lieu, et que le conteur (écrivain, plutôt, puisque nous savons qu'il a entrepris le récit de son aventure maléficiée), toutes les fois que s'en présente l'occasion, torture consciencieusement les pauvres tortues qui ont le malheur de croiser son chemin.

Quelle est la faute que j'ai évoquée ? Avant de tenter d'en préciser la nature, il nous faut remarquer que, indéniablement, son poison est transmis par la tortue et non plus par l'albatros supplicié du grand poème de Coleridge, mais on ne sait toutefois si cet animal, que le narrateur nous présente comme une créature diaboliquement refermée sur elle-même, tournant le dos à la lumière et à la beauté, en somme, hermétique à la Création (4), n'est que le patient mais inflexible véhicule du Mal puisque, plus d'une fois, c'est la présence de la tortue, de sa froideur minérale qui semble faire reculer le feu de la variole, partout présente, avant même qu'elle ne soit directement mentionnée dirait-on, dans le texte de Loys Masson. Faute, en tout cas, il y a eu, qu'importe que cette dernière ne soit pas figurée, logiquement, à l'orée de la trame romanesque mais une fois que le naufrage de La Rose de Mahé a eu lieu, et que le conteur (écrivain, plutôt, puisque nous savons qu'il a entrepris le récit de son aventure maléficiée), toutes les fois que s'en présente l'occasion, torture consciencieusement les pauvres tortues qui ont le malheur de croiser son chemin. Avec la faute, l'antériorité, la concaténation entre le péché et ses conséquences douloureuses importe peu, Kierkegaard nous l'a appris qui a prétendu qu'elle était systématiquement rejouée, comme neuve, éclose, fleur du Mal de nouveau ouverte chaque fois qu'un acte hideux était commis : ainsi, le narrateur réactualise la faute première en torturant les tortues, qu'il hait depuis sa plus tendre enfance. La faute première est remise en circulation, revitalisée, dans un monde lui-même désordonné, désamarré ou désorbité qui ne peut donc plus contenir la propagation de la maladie (5), et c'est ainsi que les actes de cruauté que le narrateur inflige aux tortues peuvent expliquer la tournure maudite des événements même si, comme je l'ai dit, de grands pans d'harmonie, où célébrer la beauté du monde en décrivant ses oraisons vers Celui qui l'a créée, permettent, ici et là, de trouer la noirceur amoncelée tout au long du récit : «Il faut s'engager sur la route de l'année prochaine à présent, avec cette halte de quelques semaines, cette vague béatification de l'époque du séchage» (pp. 31-2), ces géorgiques éminemment religieuses rythmant le texte au fil des saisons que nous décrit le narrateur qui n'hésite pas à se présenter (oui, malgré son sadisme envers les tortues) comme un homme sachant saluer la beauté et se présentant, pendant «la saison des fleurs», comme «le béni provisoire de Dieu» (p. 31) : «Au printemps, quand la terre rouge de mon pays est ointe d'une huile de grâce et qu'il faut, plant après plant, nouer ces fleurs au pollen trop timide pour qu'il y entreprenne lui-même la tâche de fécondation, je propose mes services aux planteurs» (p. 9) et, deux pages plus loin : «Mais ma richesse se perd un peu dans la richesse unanime : tout est comme béni dans cette odeur épiscopale, or et violet-aigu – les arbres et les hommes et le reste et les collines elles-mêmes flottent sur la senteur jusqu'aux avancées du ciel». Bien d'autres occurrences pourraient être relevées d'images ou de comparaisons d'inspiration liturgique et sacramentelle, comme cette «mer assise dans un fauteuil d'or», qui «levait la main et au troisième doigt il y avait le plus riche des anneaux d'évêque; elle bénissait chacun, sauf nous» (p. 176).

Que les tortues incarnent, ou pas, l'évidence de la faute, de la souillure, que leur présence rende accablante l'odeur de pourriture ou bien, au contraire, qu'elles soient les créatures insoupçonnables permettant, un temps du moins, de freiner la propagation de la variole qui finira par défigurer le narrateur, élu de ces dames dans sa jeunesse, elles ne sont que le signe ambivalent d'une réalité scripturaire qui constitue comme la trame intime, la chair réelle, le dernier recès du roman de Loys Masson, dans lequel tout ou presque peut être interprété comme la présence évidente mais pas moins scellée d'une profondeur sacrée sur laquelle le moindre événement peut être présage, signe et intersigne du divin ou bien, ambivalence de mise, du royaume des ténèbres. Ainsi, ce n'est pas tant la couleur de peau de Bazire qui tourmente le narrateur, que ce que trahit d'inquiétante étrangeté la couleur blanche : «N'est-ce pas la nuance qui le veut, ce blanc faux qui est la pauvreté et la mort d'une couleur ? race suspecte se prétendant reine !», suivi de ce passage extraordinaire : «Je n'ai jamais conçu Orphée de la légende que noir d'ébène», car «c'est un noir qui se concilie les bêtes, fait se pencher en alliés, en amants, les arbres et les roseaux, dompte la musique, enchante le silence, guérit. Le blanc c'est Adam de l’Éden; il pèche, il se damne. Vivant il est déjà comme mort; il a la teinte de la mort. Il vogue et va dans la couleur négative...» (p. 60), alors que l'homme noir, Maccaïbo que le narrateur n'hésitera pas à tuer car le sait être porteur de la variole, «comme tant d'autres de sa race était un homme sur le chemin du retour au Paradis Perdu» (pp. 60-1).

Le narrateur, défiguré par la variole qu'il a lui aussi fini par contracter, n'est que l'observateur lucide de ces périodes de l'année qui lavent de frais la terre sale et fatiguée et, même s'il vit «dans un monde sur la route des commencements, tout prêt à changer de visage...» (p. 108), il est pour le coup celui qui demeure emprisonné dans sa défiguration; ainsi, même si par sa modeste activité il permet à la nature de se reproduire et de s'engager dans l'allée processionnelle la menant vers Celui qui l'a créée, il est encore l'homme brûlant d'inquiétude, de fièvre et très souvent de rhum qui jamais ne touche la terre salvatrice lorsqu'il se trouve à bord du bateau contaminé passant au large d'«un pays transparent où les hommes aimaient, où ils étaient satisfaits, sages et tendres» (p. 235). L'inquiétude est sa demeure, son lot, sa propre nuit, sa forclusion, la nature perdant à ses yeux sa lisibilité, tout se chargeant pour lui «de secrets alors qu'auparavant tout [lui] était ouvert et familier» (p. 73), son silence, aussi, étendu d'un horizon à l'autre, où flotte, imprécis, invisible à vrai dire, sans goût mais annoncé par l'odeur de la pourriture, surnaturel bien que les chercheurs et les médecins aient vite fait de nous en prémunir par ce vaccin que le stevedore (ou débardeur) Léonis Barclay veut se procurer à tout prix pour sauver sa peau commerçante, et c'est dans le silence effrayant du rêve virant au cauchemar et à l'hallucination que guette le danger : «L'immensité ici n'est pas la mer mais le silence, et le danger est dans le silence» (p. 39).

On prétendra que le narrateur, dont nous ne connaissons pas le nom comme l'a signalé Dussert et que Loys Masson a imaginé comme un lettré qui, dans son enfance, a d'abord «navigué dans la grammaire et les détroits compliqués de l'histoire latine...» (p. 99), mais, surtout, ainsi que quelque nègre du Narcisse, quelque monstre, le Grendel de John Gardner par exemple, qui raconterait, de son propre point de vue inconcevable, l'histoire de la propagation de ses maléfices, boit trop et, comme une espèce de fine membrane qui séparerait notre monde d'un autre, beaucoup plus atroce, qu'il jouit d'une sensibilité prodigieuse aux signes que les autres ne voient pas, toute réalité, tout personnage, Bazire le premier qui «restaure le passé» et qui est «infiniment le passé» (p. 72), Bazire qui dans l'un des cauchemars du narrateur «marche sur un océan de dos de tortues» (p. 78) et qui est peut-être bien le Diable en personne, «celui qui demeure», celui «qui existait déjà, avant, toujours, dans le cou serpentin des tortues, dans leurs prunelles mortes et le blasphème de leurs carapaces» (p. 79), Bazire empêchant les renaissances qu'aime contempler le narrateur, comme s'il s'agissait d'une halte de fraîcheur dans un océan de flammes, le monde entier des choses n'étant donc à ses yeux qu'un prodigieux alphabet que son regard fiévreux s'emploie à déchiffrer et où, quoi qu'il en soit, il ne cesse de voir sa ruine, non seulement passée mais à venir.

Mais le souffle salé du vent marin dissipe les ténèbres amoncelées, mais la lumière, pas seulement celle du jour mais aussi celle de la Lune, perce la muraille, lorsque passe l'un de ces anges du rajeunissement, comme les appelle Loys Masson dont la prose admirable célèbre le renouveau : «Nous joutions, nous faisions mille projets, et la manœuvre était simple. Cette mer barattée par le vent d'est sous la main lointaine, discrète encore, de la mousson dont seule se laissait deviner l'anneau d'humidité, de plus en plus tard la nuit, au voisinage de la lune, comment ne nous aurait-elle pas réservé bonne route ? Elle était comme réservée dans ses pouvoirs, indifférente presque, avec un visage massivement, incroyablement bleu, tel qu'il se voit sous ces latitudes de chauffe et d'orgueil, ne s'animant qu'à midi quand elle répondait à l'amour du soleil – à vous donner à penser, tant l'échange était alors puissant, que l'or et le bleu étaient les couleurs du commencement du monde, le mélange-mère» (pp. 86-7).

En tout cas, meurtrier de Maccaïbo considéré comme un véritable «Christ noir» (p. 203), le narrateur, qui est non seulement peut-être un ivrogne notoire mais parfaitement fou, paie pour son crime, d'autres forfaits qu'il mentionne en passant sans s'y attarder, et peut-être, aussi, parce qu'il tue et torture les tortues à l'action ambivalente, purificatrice et délétère, du moins dans son esprit. Notons toutefois que, à la différence de ce qui a lieu dans une pièce comme Macbeth où c'est le meurtre du Roi qui déclenche le bouleversement de la nature, la défaillance de l'harmonie du monde, le Mal apparaît, dans le roman de Loys Masson lorsque le désordre est provoqué semble-t-il par l'orgueil démesure que représente l'existence d'un navire : «L'homme n'est pas chez lui sur l'eau» puisqu'il y voyage, le romancier parlant d'une «intrusion», «ces vagues, ce bleu, cet horizon fondant [n'étant] pas de son domaine naturel... il les a conquis». «Je l'ai toujours senti», ajoute le narrateur, qui explique qu'un «bateau est un monde dans le monde; autonome, et que le monde dès lors ne prend plus en charge. Un défi. Il fait sa route dans l'hostile sans pouvoir espérer le bénéfice d'une quelconque connivence avec les éléments. On y est absolument livré» (p. 198, l'auteur souligne). Un peu avant cet extrait, l'écrivain n'a-t-il pas assuré que l'immobilité était bien davantage que le mouvement le véritable trésor, puisque «c'est le désordre qui bouge» ? Ailleurs, dans de très belles lignes descriptives, le narrateur n'accueille-t-il pas la vision d'une ville, au loin, où il sera impossible de faire escale, comme l'évidence «de l'immobile, du bien-dédié, du bien-offert», où le mouvement lui-même est devenu bénéfique, où il est «l'arabesque que fait la vie, le signe de bénédiction qu'elle se trace sur le front à votre nom» (p. 237) ?

En tout cas, meurtrier de Maccaïbo considéré comme un véritable «Christ noir» (p. 203), le narrateur, qui est non seulement peut-être un ivrogne notoire mais parfaitement fou, paie pour son crime, d'autres forfaits qu'il mentionne en passant sans s'y attarder, et peut-être, aussi, parce qu'il tue et torture les tortues à l'action ambivalente, purificatrice et délétère, du moins dans son esprit. Notons toutefois que, à la différence de ce qui a lieu dans une pièce comme Macbeth où c'est le meurtre du Roi qui déclenche le bouleversement de la nature, la défaillance de l'harmonie du monde, le Mal apparaît, dans le roman de Loys Masson lorsque le désordre est provoqué semble-t-il par l'orgueil démesure que représente l'existence d'un navire : «L'homme n'est pas chez lui sur l'eau» puisqu'il y voyage, le romancier parlant d'une «intrusion», «ces vagues, ce bleu, cet horizon fondant [n'étant] pas de son domaine naturel... il les a conquis». «Je l'ai toujours senti», ajoute le narrateur, qui explique qu'un «bateau est un monde dans le monde; autonome, et que le monde dès lors ne prend plus en charge. Un défi. Il fait sa route dans l'hostile sans pouvoir espérer le bénéfice d'une quelconque connivence avec les éléments. On y est absolument livré» (p. 198, l'auteur souligne). Un peu avant cet extrait, l'écrivain n'a-t-il pas assuré que l'immobilité était bien davantage que le mouvement le véritable trésor, puisque «c'est le désordre qui bouge» ? Ailleurs, dans de très belles lignes descriptives, le narrateur n'accueille-t-il pas la vision d'une ville, au loin, où il sera impossible de faire escale, comme l'évidence «de l'immobile, du bien-dédié, du bien-offert», où le mouvement lui-même est devenu bénéfique, où il est «l'arabesque que fait la vie, le signe de bénédiction qu'elle se trace sur le front à votre nom» (p. 237) ? Il est dès lors significatif que, dans un univers où le silence lui-même est comparé à une araignée marchant sur la peau du narrateur (cf. p. 134), le Mal qui se répand dans le monde soit associé à la propagation de plusieurs contaminations, non seulement celle provoquée par la variole mais aussi celles accélérées par la peste et, ne l'oublions pas, la recherche effrénée de l'or promis par le capitaine Eckard, comme si l'agitation de ces différentes faces grimaçantes d'une même diabolique frénésie était ce qui empêchait quelque hypothétique, bien que souhaitable, «ange du rajeunissement» ou même des «rappropriements» (p. 86, sic) de passer au-dessus du navire contaminé. Signe de l'ambiguïté fondamentale du roman de Loys Masson, nous pourrions penser que l'hermétisme auquel le narrateur s'est plié volontairement lui apporte la paix, fût-elle fausse et lentement destructrice, ce qu'il infirme en personne lorsqu'il assure que «c'est l'amitié la porte du monde», porte qu'il a verrouillée, se condamnant, comme il l'indique, à se «rechercher jusqu'à la mort» (p. 183), lorsqu'il affirme encore qu'il vit dans «un temps qui a enfermé la vérité dans le collectif» et qu'elle «n'est vraie que partagée», ce qui implique qu'il ne peut lui-même se croire puisqu'il est «solitaire vis-à-vis d'elle» (p. 230).

C'est ainsi, claquemuré dans ses doutes, ses visions, sa folie probable (que, parfois, il rejette, de même que sa soif légendaire de rhum, cf. p. 233), mais aussi se lamentant de ne pas voir le salut venir («Ah Dieu, ton insupportable promesse, éternellement pour autrui !», p. 237) et considérant que jamais il n'atteindra la charité («et je pleure et dans le ciel croise la miséricorde aux voiles gonflées», p. 260), c'est ainsi, donc, que nous verrons le narrateur, dont le double néfaste et diabolique, ou bien bénéfique au contraire, ou alors tout à la fois malveillant et bienveillant, Bazire, représente à ses yeux un voisinage dangereux, comme s'il s'agissait de «vivre sur une falaise minée, au-dessus de ce maelström qu'on ne nomme pas» (p. 231).

Et le narrateur ne parvient pas à se libérer de ses chaînes, de fer ou légères comme un songe, certes infernal; il n'arrive même pas à imaginer ce que serait «un chemin de retour vers l'aboli» (p. 266) ou à se dépêtrer de la séduction, «au sens littéral» (p. 284) du terme croit-il obligé de préciser, qu'exerce sur lui Bazire, dont jamais nous ne saurons s'il est ange dispensateur de fraîcheur ou bien noir démon attisant le feu qui tourmente le narrateur, incapable, avoue-t-il, de faire autre chose que surnager «dans la douceur des yeux d'enfants», puisque «cette eau pure ne [le] lave pas» (p. 268). Oui, il semble bien être définitivement maudit, celui que le regard d'un enfant ne saurait laver de ses péchés, en atténuer, du moins, la dévorante ardeur.

Notes

(1) Il suffit, pour s'en convaincre, et sans même avoir besoin de nous référer au dernier ouvrage de ces éditions que nous avons lu, L'homme qu'on appelait Jeudi de Chesterton, de constater dans quelle pauvre langue, qui plus est pleine de fautes, est rédigée la présentation du roman de Loys Masson par l'éditeur lui-même.

(2) Loys Masson, Les tortues (Robert Laffont, 1956). Voici la liste de fautes que j'ai relevées : il manque une virgule après vous dans la phrase : «Vous avez de la chance, vous reprit-il...» (p. 23); majuscule manquante dans : «En latin ? en tamil ? En grec ?...» (p. 29); il manque un point après «et il est dans ma tête» (p. 113) et, à cette même page, c'est dû et non «J'ai du» qu'il faut lire. Le membre de phrase «des nébuleuses comme des chevelures de sainte ou souffle des bûchers» (p. 153) me reste obscur, car il faudrait, pour qu'elle soit compréhensible, lire des nébuleuses comme des chevelures de sainte où soufflent des bûchers. De même reste peu claire, sans doute en raison de sa ponctuation fautive ou de l'absence de des en lieu et place du «de» la phrase suivante : «Des mains de soleil étaient dans les vergues, fines et longues; de gabiers célestes dont le reste du corps demeurait invisible...» (p. 161). Assez tergiversé plutôt que «Assez tergiverser !» (p. 185). La phrase suivante est difficilement compréhensible, mes modifications sont indiquées entre crochets : «Si tu es avec lui, ça fait deux (il baissa de ton) et [si] Alléra et Pléniel et le père [je supprime de] Barthélémy se mettent de votre côté, ça fait cinq...» (p. 219). Il manque l'auxiliaire avoir dans la phrase qui suit : «Je me suis acheté un solide couteau et du poison; Savrimootoo m les [a] apportés avec mon rhum» (p. 260). Plusieurs fois, l'expression «encre de chine» est orthographiée sans majuscule à Chine, ainsi que dans l'expression (p. 166) «feu de saint-elme». Je signale enfin que Loys Masson écrit «la Rose de Mahé bien plus souvent que «La Rose de Mahé».

(3) Comme cette accroche, bien digne de figurer dans un article publié dans Lire : les plus vigilants des lecteurs se sont rendu compte que ce livre est l'équivalent français d'Au-dessous du volcan (4) Les tortues comme les restes d'une époque antédiluvienne, d'avant même le Temps écrit Masson (cf. p. 15), non pas tant incarnations évidentes du Mal que monstres communs ne se souciant pas de saluer leur Créateur et, par ce refus ou plutôt par cette indifférence butée, pouvant Lui déplaire : «En long et en large, de haut et de bas, appréciez sa lourdeur des temps de la vie cuirassée contre Dieu encore douloureusement présent dans sa création et à qui le besoin de défaire pouvait à tout instant venir, comme on va d'un côté sur l'autre dans le sommeil on a des gestes irraisonnés dans la passion : n'était-ce pas partout qu'éruptions, que feux de ciel et de terre, désastres ?» (p. 14).

(5) Ces mots, comme ils résonnent aux tempes des femmes et des hommes qui, voici à peine quelques mois, on été confinés par millions, durant plusieurs périodes qui auront montré la justesse du propos de Loys Masson ! : «Tout à sa place, mon gars ! Ici rien n'est à sa place. Il y a quelque chose de faux dans notre manière même : comment veux-tu échapper ? Nous sommes désarmés... L'ordre du monde ! Quand le monde est en ordre, les maladies s'arrêtent au temps marqué – il y a calendrier pour elles comme pour la végétation. Mais nous sommes le désordre du monde, et alors il n'y a pas de fin... Foutus ! foutus... Il faudrait relâcher quelque part, retrouver la terre» (p. 200). Remarquons encore que, à propos de la mise à disposition du vaccin censé enrayer l'épidémie de variole qui ravage, dans le roman, les Seychelles, Loys Masson parle de «monumentale incurie» et que «tout ça est venu comme un vent mauvais» (p. 64), la «véritable contagion» (p. 68) étant moins la maladie proprement dite que la vague de peur qui la précède et l'annonce...

Imprimer

Imprimer