« Le capitalisme comme religion de Walter Benjamin, par Gregory Mion | Page d'accueil | W. B. Yeats à la rescousse de Roger Casement, par Gregory Mion »

10/04/2024

Entre les mailles du Réseau : Fallait-il tuer Macron ? de Nicolas Boucher et Sur l'onde de choc de John Brunner

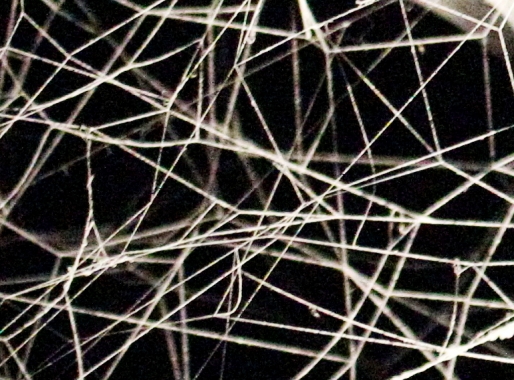

Photographie (détail) de l'auteur.

Il faut sans doute conserver quelque maigre espoir dans les vertus dites prescriptrices de la Presse pour oser penser qu'un texte comme celui de Nicolas Boucher, crânement intitulé Fallait-il tuer Macron ?, puisse intéresser l'imbécile-type appointé à la critique réputée littéraire, un vieux roublard increvable comme Arnaud Viviant qui promènera encore ses grands pieds de nain atrabilaire dans les raouts parisiens les plus courus lorsque les colons établis sur Mars y organiseront des courses de voitures Tesla, ou son pendant prépubère féminin, quelque Alice Decerveley du Figaro (dit) littéraire par exemple, pour ne citer qu'une de ces si aisément reproductibles bécasses journalistiques à vernis culturel, volatiles tombés du ciel (notre primo-écrivassière comprendra la fin allusion) qui comme les mythiques Dodos présentent la particularité de ne plus savoir voler sinon en réalisant quelques comiques bonds, mais qui, hélas, à la différence de ces sympathiques animaux si vite disparus, ne sont pas éliminés par l'implacable sélection naturelle, autant de cruchons et de cruches pleins d'éléments de langage et de phrases toutes faites parfaitement interchangeables d'une salle de rédaction à une autre, Alice Decerveley donc, ou bien n'importe quelle quiche du même moule décervelien présentée sur un comptoir de grande distribution, exemplaire rigoureusement standardisé et très aisément reproductible d'une de ces baudruches terminant la soirée collée au plafond avant de finir par se dégonfler, et dont le jugement, sur un livre lu, est aussi visible, évident, reconnaissable, sous l'épaisse couenne de connerie lénifiante reprenant l'argumentaire fourni par le service de presse de l'éditeur, que sont apparents de musculeux carrés abdominaux sous la bedaine de graisse d'un obèse approchant les cinq ou six quintaux de viande. Oui, Alice Decerveley, dont le nom me fait bizarrement, assez inexplicablement penser à l'une de ces entités cachées et férocement abjectes tapies dans les romans de Philip K. Dick, que l'on croit être les sources du Mal et qui n'en sont que l'une des faces plates exponentielles, Alice Decerveley ou Palmer Eldritch, est bel et bien la face inexpressive de son époque sans aura, qui toujours parle, écrit même, mais n'a rien à dire ni à écrire, et cela de toute éternité.

Il faut sans doute conserver quelque maigre espoir dans les vertus dites prescriptrices de la Presse pour oser penser qu'un texte comme celui de Nicolas Boucher, crânement intitulé Fallait-il tuer Macron ?, puisse intéresser l'imbécile-type appointé à la critique réputée littéraire, un vieux roublard increvable comme Arnaud Viviant qui promènera encore ses grands pieds de nain atrabilaire dans les raouts parisiens les plus courus lorsque les colons établis sur Mars y organiseront des courses de voitures Tesla, ou son pendant prépubère féminin, quelque Alice Decerveley du Figaro (dit) littéraire par exemple, pour ne citer qu'une de ces si aisément reproductibles bécasses journalistiques à vernis culturel, volatiles tombés du ciel (notre primo-écrivassière comprendra la fin allusion) qui comme les mythiques Dodos présentent la particularité de ne plus savoir voler sinon en réalisant quelques comiques bonds, mais qui, hélas, à la différence de ces sympathiques animaux si vite disparus, ne sont pas éliminés par l'implacable sélection naturelle, autant de cruchons et de cruches pleins d'éléments de langage et de phrases toutes faites parfaitement interchangeables d'une salle de rédaction à une autre, Alice Decerveley donc, ou bien n'importe quelle quiche du même moule décervelien présentée sur un comptoir de grande distribution, exemplaire rigoureusement standardisé et très aisément reproductible d'une de ces baudruches terminant la soirée collée au plafond avant de finir par se dégonfler, et dont le jugement, sur un livre lu, est aussi visible, évident, reconnaissable, sous l'épaisse couenne de connerie lénifiante reprenant l'argumentaire fourni par le service de presse de l'éditeur, que sont apparents de musculeux carrés abdominaux sous la bedaine de graisse d'un obèse approchant les cinq ou six quintaux de viande. Oui, Alice Decerveley, dont le nom me fait bizarrement, assez inexplicablement penser à l'une de ces entités cachées et férocement abjectes tapies dans les romans de Philip K. Dick, que l'on croit être les sources du Mal et qui n'en sont que l'une des faces plates exponentielles, Alice Decerveley ou Palmer Eldritch, est bel et bien la face inexpressive de son époque sans aura, qui toujours parle, écrit même, mais n'a rien à dire ni à écrire, et cela de toute éternité.Il est vrai, ce qui eût pu me faire économiser quelques adjectifs, il est vrai que ce surtype de maigre linotte acéphale jamais n'aurait l'idée de s'intéresser à autre chose qu'un livre qui lui a été confié par son rédacteur en chef, et c'est bien là à mes yeux, ma foi, une raison pour se demander s'il ne faudrait pas se débarrasser de toutes les Alice Decerveley du monde et de leurs ridicules Étienne de Monképi de patrons aux attributs masculins étiques voire translucides, comme il serait nécessaire d'en finir avec Foutriquet et sa clique de débauchés européistes; je suis d'ailleurs bien certain qu'Alice et Étienne sont macronistes dans l'âme, tiens.

Quoi qu'il en soit, ce texte étrange mais stimulant (1) de Nicolas Boucher, que m'a envoyé son éditeur, émaillé de fautes comme il se doit car il a été apparemment relu par une personne aussi qualifiée, pour cette noble quoique ingrate tâche, que je le suis pour vous apprendre à aimer un texticule d'Annie Ernaux, m'a plus d'une fois donné l'impression de lire du Baudouin de Bodinat, mais aussi du Patrice Jean et même, rarement cependant, du Jaime Semprun.

C'est surtout la première partie qui, par sa sécheresse ironique, pourrait évoquer les textes de Patrice Jean, ou même ceux d'un Michel Houellebecq qui pour une fois ne serait pas trop obsédé par les scènes de sexe, et dont l'économie de moyens stylistiques ferait mouche : «J'ai tué, comme un bœuf, Emmanuel Macron. Je L'ai tué d'un simple pfft, avec cet infime bruit pneumatique. Sur la chaîne d'abattage» (p. 51).

La seconde partie du livre, elle, est plus didactique, et explique non point tant les raisons psychologiques ou sociales, cependant impératives dans cette fiction, de tuer Emmanuel Macron, que la justification ontologique de cet acte d'une simplicité quasiment ludique, biblique allais-je écrire même si la Bible n'est plus vraiment, je le crains, considérée comme le livre des livres, et aussi, surtout même, les doutes qui en découlent : comment, en effet, éliminer, tuer ce qui n'existe pas, ou qui n'existe que sur le mode parodique du mauvais rêve de Bernanos ou du simulacre de Dick ? Comment faire pour se débarrasser d'une baudruche, si ce n'est en la perçant ? Comment évacuer, du geste dont Léon Bloy raconte qu'il fut de celui de Napoléon chassant les âmes importunes des soldats qui se sacrifiaient par milliers sous les yeux impassibles de leur Empereur, les Palmer Eldritch et leurs téguments féminins du nom générique que vous savez, Alice Decerveley ?

C'est ainsi la manière, jugée géniale par l'intéressé, avec laquelle le tueur a liquidé Foutriquet, avec un très banal pistolet à air comprimé, comme s'il s'agissait d'un vulgaire bœuf dont il faut à tout prix éviter le stress final en lui prodiguant des images virtuelles de placide bonheur, ainsi que c'est de mise pour les pauvres hères de Soleil vert (Soylent Green) bénéficiant, quelques secondes avant d'être réutilisés, consommés, d'images censées les tranquilliser, c'est donc la manière de tuer Macron qui prime, car elle annule le symbole du vide que représente, j'allais écrire qu'incarne le Président, en se contentant de le dissiper, de le vaporiser : «Véritable happening d'une nouvelle ontologie, elle aura été la seule à même de Lui ouvrir grandes» (p. 55) les portes de l'Histoire. Et c'est effectivement «un objet de réflexion» à soi seul «de se représenter ici qu'un homme du commun puisse, investi seulement d'un flexible d'air pulsé, accélérer la marche du siècle là où le peuple aime à se figurer un héros, rêve d'un messie, une figure dépassant les figures» (p. 57) (2).

Ainsi, «le véritable meurtre du Puissant est l'acte d'un homme de la banalité» (p. 58), ce qui ne saurait nous réjouir que dans un premier élan d'enthousiasme irréfléchi car, à bien y songer, le tueur comme le Président sont tous deux des hommes de la banalité, des figures que rien ne distingue de leurs semblables, puisque Emmanuel Macron, comme l'auteur ne cesse de nous le répéter, n'est qu'un pantin reproductible à l'infini, ayant bien évidemment perdu toute forme de l'aura sacrale et eschatologique chère à Walter Benjamin, pantin ou clone fabriqué en série, comme une pièce d'atelier mécanique, comme un rouage de ce que l'auteur appelle le Grand Atelier, que John Brunner, lui, dans cet excellent roman faisant partie de sa Tétralogie noire, Sur l'onde de choc (3), imagine comme une ou plusieurs sociétés secrètes dirigeant réellement le monde et que Nick Haflinger, génial

fugitif s'inventant une foule d'identités pour passer entre les mailles, de plus en plus fines et contraignantes, du Réseau (4), et sorte de Julian Assange bien avant l'heure puisque The Shockwave Rider a été publié en 1975, va s'efforcer de battre en brèche, en révélant publiquement leurs secrets les plus honteux.

fugitif s'inventant une foule d'identités pour passer entre les mailles, de plus en plus fines et contraignantes, du Réseau (4), et sorte de Julian Assange bien avant l'heure puisque The Shockwave Rider a été publié en 1975, va s'efforcer de battre en brèche, en révélant publiquement leurs secrets les plus honteux. Ainsi, oui, il est légitime, comme le fait l'auteur, de s'interroger sur la portée de son acte prophylactique : «Emmanuel Macron n'était personne. Que j'aie été le seul à lui donner un nom est très problématique. Cette réalité pose la question d'un caractère contre-productif de mon acte. N'ai-je pas rendu visible l'invisible ? N'ai-je pas donné trop de densité à ce qui n'en avait pas ? N'ai-je pas juché le nain sur un piédestal de la même façon que Sarkozy hissait partout sa petitesse au moyen de ses talonnettes ? N'ai-je pas, indécemment, permis à l'imposteur de livrer son nom à la postérité ?» (p. 60).

En fait, le point qu'il importe de comprendre est que le tueur de Macron ne vaut pas mieux que lui, si ce n'est par la supériorité évidente selon laquelle il lui reste une part de nature non reproductible, qui du reste semble avoir été totalement effacée de la personnalité fictive d'un Président à l'aspect ripoliné, tout droit sorti des froids circuits de quelque intelligence artificielle à qui on aurait demandé d'imaginer une représentation humaine du vide; nous voici pris dans le mauvais rêve cher à Bernanos et, je l'ai dit, empêtrés dans les mailles d'un Réseau, d'un Grand Atelier comme l'auteur l'appelle, dont la puissance est telle que nous ne faisons que la soupçonner, de moins en moins à vrai dire; en effet, Emmanuel Macron aura été le «premier Président virtuel» des Français, «asseyant par-là la consécration de la nouvelle réalité, une réalité absolument indiscernable de son double virtuel, une réalité comparable au champ fictif que le bœuf acheminé à [l'abattoir de] Lacaune voit une dernière fois avant le coup final, se croyant toujours à la maison» (p. 69).

Si Macron n'est que le pion interchangeable d'une réalité qui est elle-même illusoire, aberrante, le tuer ne servira à rien, ne remplira même aucunement quelque hypothétique Petit manuel d'obstruction de base, selon le titre du Livre I du roman de John Brunner, quand bien même l'exécution du geste serait censée refléter la nature même de l'illusion, le dégonflement de la baudruche, espéré plutôt que réel, car un nouveau Macron sera aussitôt prêt, comme le montrent ces romans de Philip K. Dick où les dirigeants ne sont que des marionnettes clonées, sorties en nombre illimité des studios de production qui sont bien suffisants pour berner des centaines de millions d'individus eux-mêmes parfaitement interchangeables. Notre narrateur, lui, est plus optimiste, preuve incontestable qu'il n'a peut-être pas mesuré la puissance d'illusion, de prestige comme disaient les démonologues en parlant des tours et détours de Satan, de la cage où nous accomplissons notre quotidienne besogne insignifiante; optimisme coupable, quoique pardonnable, puisqu'il s'efforce de redonner sens, par son geste meurtrier, à ce qui en est dépourvu, le décor, illusoire, et ses figurants, tout aussi irréels : «Très vite, derrière le message d'humanité que je voulais adresser urbi et orbi, cette finalité s'imposa à son tour : prouver par l'empirie la mortalité d'Emmanuel Macron. Aussi achevée soit dans l'arrière-boutique la figure de son remplaçant, cette démonstration asseyait à mes yeux la dimension proprement politique de l'acte. En deçà de la métaphore, le véritable sens politique de son acte était donc celui-là : si Emmanuel Macron est un tyran, si ce reflet des Puissances, aussi vide soit-il à l'intérieur est une Puissance à son tour par la force de notre propre imagination, alors le tyran, fait de chair, de sang, ou simple hologramme lui-même, le tyran doit disparaître. Il doit, par essence, être mortel. Évanouissable» (pp. 126-7, l'auteur souligne). Oui, certes, mais c'est encore considérer que l'évanouissement, on a envie d'employer un autre terme riche de consonances littéraires, la dissipation d'Emmanuel Macron a la même valeur symbolique que la chute de la tête du Roi de France dans un panier déposé sous la lame de la guillotine. Nous en sommes fort éloignés, car le geste du meurtrier... pardon, du dissipateur d'Emmanuel Macron semble avoir décidément moins de portée que les ravages, eux finalement bien réels, de ces ancêtres de vers informatiques que John Brunner baptisa du nom tout aussi évocateur de couleuvre autopropagatrice (p. 33) et dont il annonce même le mode de fonctionnement avec une sidérante expertise (cf. p. 262).

Sans nombre d'un problème (p. 35) écrit, significativement, Brunner, tout étant masse et masse de chiffres, tout étant nombre, règne de la quantité selon rené Guénon, si l'homme, selon l'acception courante que nous donnons à ce terme, est définitivement dépassé et, surtout, estime qu'il est «définitivement dépassé par le monde actuel, et qu'il faut laisser les machines assurer la relève» (p. 44).

Nous approchons, assez vite, de la figuration d'un Grand Inquisiteur, d'autant plus redoutable qu'il s'est depuis belle lurette débarrassé des oripeaux par trop visibles de la puissance, de la cruauté, de l'inflexibilité. Je l'ai montré dans plusieurs notes, Satan, tout comme son Serviteur le plus diligent, a tout intérêt à jeter au feu son costume romantique pour enfiler le paletot de l'homme creux de T. S. Eliot, l'homme des foules de Poe et de Baudelaire, en bref : notre frère abominable dans la ressemblance qu'il a avec nous-mêmes, ou plutôt, notre clone parfait, qui jamais ne nous permettra de dire que nous aurions été, même en tuant l'Imposteur, en le dissipant comme une fumée importune, «le témoin de l'humanité» (p. 128) : «C'est là le sens profond de tous les discours d'Emmanuel Macron. Réécoutez-les ces discours, à la lumière de cet appel. Ils sont nombreux. Disent tous la même chose. Ce sont les discours de l'appel à la servitude volontaire. Caché sous la pauvre, la misérable vulgate. Les mots anglais. Nous exhortant à abdiquer. Évoquant un «besoin anthropologique» pour investir dans les moyens de notre servitude. Avec des arguments à deux sous. La célérité. La place de la France dans le monde. Principalement : la place de la France dans le monde au moyen de la célérité. Un argument usé comme le cul. Contraire à toute sagesse humaine. Auquel tous les grands peuples auraient répondu par le mépris. Tout ça comme si la France n'était pas déjà vassale de l'Atelier, comme si Macron l'avait un jour gouvernée, comme s'Il n'était pas payé pour nous paupériser, accabler nos âmes, occasionner de grandes dépressions, nous transformer en choses sans esprit. Comme si la célérité ne nous avait pas conduits, à des vitesses supersoniques, au désastre où nous nous trouvons» (pp. 117-8).

Nous approchons, assez vite, de la figuration d'un Grand Inquisiteur, d'autant plus redoutable qu'il s'est depuis belle lurette débarrassé des oripeaux par trop visibles de la puissance, de la cruauté, de l'inflexibilité. Je l'ai montré dans plusieurs notes, Satan, tout comme son Serviteur le plus diligent, a tout intérêt à jeter au feu son costume romantique pour enfiler le paletot de l'homme creux de T. S. Eliot, l'homme des foules de Poe et de Baudelaire, en bref : notre frère abominable dans la ressemblance qu'il a avec nous-mêmes, ou plutôt, notre clone parfait, qui jamais ne nous permettra de dire que nous aurions été, même en tuant l'Imposteur, en le dissipant comme une fumée importune, «le témoin de l'humanité» (p. 128) : «C'est là le sens profond de tous les discours d'Emmanuel Macron. Réécoutez-les ces discours, à la lumière de cet appel. Ils sont nombreux. Disent tous la même chose. Ce sont les discours de l'appel à la servitude volontaire. Caché sous la pauvre, la misérable vulgate. Les mots anglais. Nous exhortant à abdiquer. Évoquant un «besoin anthropologique» pour investir dans les moyens de notre servitude. Avec des arguments à deux sous. La célérité. La place de la France dans le monde. Principalement : la place de la France dans le monde au moyen de la célérité. Un argument usé comme le cul. Contraire à toute sagesse humaine. Auquel tous les grands peuples auraient répondu par le mépris. Tout ça comme si la France n'était pas déjà vassale de l'Atelier, comme si Macron l'avait un jour gouvernée, comme s'Il n'était pas payé pour nous paupériser, accabler nos âmes, occasionner de grandes dépressions, nous transformer en choses sans esprit. Comme si la célérité ne nous avait pas conduits, à des vitesses supersoniques, au désastre où nous nous trouvons» (pp. 117-8).C'est John Brunner qui, plus que Nicolas Boucher je crois, nous donne la piste à suivre, où nous avancer pour, comme son personnage Nickie Haflinger, passer plusieurs années de sa vie «à faire semblant d'être quelqu'un qu'il n'était plus», conquérant ainsi «son épée enchantée, son bouclier magique, ses bottes de sept lieues, sa cape d'invisibilité ultime» et, pour le dire vite, «le moyen de défense ultime» (p. 75) contre «l'onde de changement» (p. 87) si vantée par tous les futurologues, d'Alvin Toffler dont je me souviens d'avoir lu il y a bien longtemps le livre touffu, grand succès de librairie, Le choc du futur qui inspira Brunner, aux affreux petits conseillers en optimisme techno-managérial d'Emmanuel Macron. Peut-être ne faut-il pas craindre, dans un monde dont la population, nous dit Brunner, est «tellement droguée par le culte du mouvement pour le mouvement qu'elle a su dévisser tous les obstacles» (p. 232), de s'aventurer vers quelque étrange et mystérieuse TAZ (ou Temporary Autonomous Zone) reprise par Hakim Bey du modèle des vieilles utopies pirates, quelques années tout de même après que John Brunner, préférant parler, lui, de zone de compensation légale comme, dans notre roman, Précipice, une ville expédiée en une demi-page par les guides touristiques, où il est possible pourtant de s'abriter du regard implacable des robots du réseau informatique mondial qui «pénétrait désormais si profondément dans la vie privée des gens que la plus petite erreur [...] pouvait rameuter sur [notre fuyard] tous ses poursuivants» (p. 214), alors même que ce qui frappe notre fugitif au moment de pénétrer dans cette miraculeuse bulle d'air est «la densité de texture de la vie des gens» (p. 224).

Se cacher, et non tenter de dissiper les simulacres que la Matrice (ou l'Atelier, appelez-le comme bon vous semblera) reproduira de toute façon sans fin, est peut-être le prix à payer dans une société qui «tombe, nul ne sait vers quoi, en chute libre» alors que nous-mêmes, «par voie de conséquence, nous avons contracté une ostéochalcose collective de la personnalité» (p. 253). Et, ainsi, nous retrouverons peut-être le goût des secrets ou plutôt, du secret, cette réelle présence impossible à sustenter dans le monde actuel, ce qui échappe aux mailles invisibles du Réseau et bat en brèche, finalement, le mot d'ordre de l'affreux meilleur des mondes qui est le nôtre, mais que le personnage principal du roman de John Brunner, tel un pré-Assange, interprétait dans sa vocation libératrice : «À compter d'aujourd'hui, tout ce que vous voudriez savoir, à condition que cela se trouve dans le réseau informatique, vous est accessible. En d'autres termes, il n'existe plus de secrets !» (p. 260, l'auteur souligne). Nous réclamons le secret, nous réclamons, contre le règne du simulacre universel, de la Matrice et de sa production intarissable de clones macroniens, une ontologie du secret.

Notes

(1) Nicolas Boucher (pseud.) Fallait-il tuer Macron ?, sous-titré Fiction politiquement incorrecte, Apotastena, 2023.

(1) Nicolas Boucher (pseud.) Fallait-il tuer Macron ?, sous-titré Fiction politiquement incorrecte, Apotastena, 2023.(2) Je corrige une faute contenue dans ce passage en supprimant le trait d'union à «soi seul».

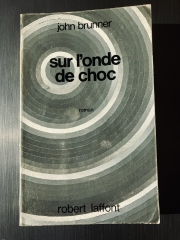

(3) John Brunner, Sur l'onde de choc (The Shockwave Rider, 1975, traduction de Guy Abadia pour la collection Ailleurs & demain chez Robert Laffont, 1977). Les pages entre parenthèses renvoient à cette édition.

(4) Je signale aux chercheurs de signes et d'occurrences que l'expression mailles du réseau figure telle quelle dans une phrase ô combien significative («Nous faufiler entre les mailles du réseau», p. 231). Tout amateur, même vague, de science-fiction sait que Les Mailles du réseau est un roman de Bruce Sterling publié en 1988. Son titre original (Islands in the Net) n'a rien à voir avec sa traduction française et, si nous voulions parier sur une influence de Brunner sur Sterling, il nous faudrait supposer que le traducteur du second, Jean Bonnefoy, a été influencé par le traducteur du premier, Guy Abadia.

Imprimer

Imprimer