« Au nom du père de Christian Guillet | Page d'accueil | Marien Defalvard, un mémorial, par Gregory Mion »

26/01/2016

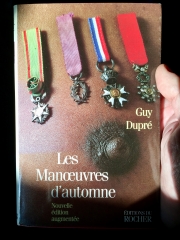

Les Manœuvres d'automne de Guy Dupré

Photographie (détail) de Juan Asensio.

Guy Dupré dans la Zone.

Guy Dupré dans la Zone. J'ai déjà évoqué Les Manœuvres d'automne dans une note publiée en 2008 qui était consacrée au livre, fort passable dans mon souvenir et point dépourvu de ce lyrisme martial et facile, de béjaune et non d'homme fait, qui a vécu, qui n'est que la grimace de l'esprit d'enfance et de sa sainte colère, Vous aurez la guerre, d'un certain Loïc Lorent, m'appuyant alors sur la deuxième édition de ce très beau recueil de textes de Guy Dupré paru aux Éditions du Rocher. Nous évoquerons, dans cette note-ci, la réédition de ce livre publiée en 2013 aux Éditions Bartillat, dans la collection Omnia (1).

J'ai déjà évoqué Les Manœuvres d'automne dans une note publiée en 2008 qui était consacrée au livre, fort passable dans mon souvenir et point dépourvu de ce lyrisme martial et facile, de béjaune et non d'homme fait, qui a vécu, qui n'est que la grimace de l'esprit d'enfance et de sa sainte colère, Vous aurez la guerre, d'un certain Loïc Lorent, m'appuyant alors sur la deuxième édition de ce très beau recueil de textes de Guy Dupré paru aux Éditions du Rocher. Nous évoquerons, dans cette note-ci, la réédition de ce livre publiée en 2013 aux Éditions Bartillat, dans la collection Omnia (1). J'ai récemment écrit que, à l'exception notable de Guy Dupré, Christian Guillet était le plus impeccable prosateur de la langue française encore vivant. L'un et l'autre de ces écrivains cultivent l'ombre, l'entre-deux, le crépuscule plutôt que la pleine lumière, tout juste bonne pour éclairer criardement les exhibitions publiques, bronzer tous les supplétifs du Verbe et autres permanents du Spectacle. L'un et l'autre, hélas, sont singulièrement méconnus des lecteurs, y compris les plus cultivés d'entre eux comme j'ai pu m'en rendre compte plus d'une fois, et il était donc fort logique que la découverte enthousiaste quoique tardive de l'un me ramène à l'autre, l'un des hommes les plus charmants qu'il m'a été donné de rencontrer, et, comme le fils de Maurice Barrès, Philippe, friand de «petits faits vrais», et de «mots qui vous éclairent, au fond de l'âme et des reins» (p. 48), un délice d'homme, d'une politesse surannée, d'autant plus étonnante qu'elle ne laisse à peu près rien voir de la méchanceté jubilatoire de certains de ses portraits d'écrivains, un témoin, pour une fois le mot n'est point idiot, à la mémoire prodigieuse.

Ce n'est sans doute pas uniquement de mots que Guy Dupré a éclairé les femmes qui ont été ses compagnes, et que Les Manœuvres d'automne nous présentent dans leur présence volatile, mystérieuse, et leurs plus sordides travers. Louons la méchanceté je le disais de Guy Dupré qui d'une image imparable cloue telle vieille chouette à la porte de ses propres souvenirs, et admirons les détours par lesquels l'auteur nous assure qu'il s'est refusé (mais jusqu'à quel point, si toute retraite, fût-elle la plus digne, d'un homme devant une femme est encore une victoire de cette dernière ?) à Sunsiaré de Larcône, dont il moque le roman qui l'avait «agacé par son narcissisme naïf et son symbolisme bécassin» (p. 22), le portrait de la belle qui durant le maudit septembre 1962 ravit à ses lecteurs inconsolés Roger Nimier (Dupré soupçonnant, comme Blondin, que c'était elle qui conduisait «l'Aston-Martin marron bronzé» (p. 13) du Hussard) n'étant que l'occasion de rappeler le procès de Salan auquel François Mitterrand et Jean-Marie Le Pen assistèrent en tant que témoins, et aussi Robert Desnos et Robert Brasillach, morts plus tôt bien sûr, mais dont la présence rôde, comme s'ils étaient devenus des fantômes inquiétants, plus que des «vivants de l'avant-veille» (p. 16). Il ne manque plus à ce tableau brossé à la brune des souvenirs et d'une vie autrement plus haute que la nôtre, que la figure de Jean-René Huguenin, qui sera évoquée dans un autre texte, et de façon tout à fait anecdotique (cf. p. 77), mais nous comprenons d'emblée deux choses : tout d'abord, Guy Dupré n'aime rien tant que méditer sur des destins fauchés par la vitesse, vitesse des mots, des aventures, des voitures, et ce n'est qu'avec ironie et non sans dégoût que lui-même se demande s'il vaut vraiment «mieux finir à quatre pattes, sous l'uniforme de coupolard, l'épée académique au côté sur laquelle il serait vain d'espérer voir s'embrocher, comme Vatel, tel vendeur d'arlequins ou porte-coton de la feue littérature française» (p. 17), plutôt que de finir sa trajectoire dans un bolide lancé à pleine vitesse. Ensuite, nous comprenons que les figures féminines dont s'entoure le somptueux prosateur n'ont de sens qu'à favoriser, pour la destinée de l'écrivain, un ciel de significations ésotériques, un complexe motif où les mots, les âmes, les gestes, mais aussi les époques se répondront.

Certes, Guy Dupré, jamais avare d'une méchanceté à l'endroit de ses connaissances, amies ou conquêtes (2), ne dédaigne absolument pas des plaisirs moins éthérés. Voici ce qu'il dit d'une certaine Amélie, qui, consciente d'exercer «une suppléance», «tenait au privilège de sa prime à l'ancienneté» (p. 29) : «À l’ossuaire de Douaumont ma bavarde s’était tue; au Mort-Homme elle gardait le silence et ne retrouverait sa langue que le soir, dans notre chambre du Coq hardi, quand lui revint son autre voix, horizontale, basse et nue. Sa voix pour annoncer, détailler, respecter les procédures du plaisir au ralenti» (p. 31), mais ce n'est là que le versant plaisant, érotique, frivole, des choses. Guy Dupré vise plus haut ou plutôt, plus loin, plus avant, avec les femmes, plus profond dans tous les cas. Comme Barrès en somme, le premier des trois, le père et grand-père de Philippe et de Claude, il cherche «à rassembler toutes les énergies passées de la race pour les tâches présentes à accomplir» (p. 33), Guy Dupré sachant, mieux que tout autre vivant à l'exception, une fois de plus, de Christian Guillet, que le temps est une pâte malléable qui est capable de gonfler à la moindre chaleur : «Pour Barrès ce fut la balle de revolver que tira le mari de sa nièce Suzanne sur son épouse endormie – comme si la balle que s'était tirée son neveu Charles Demange, ricochant sur la paroi courbe du temps, avant d'atteindre à l’œil son petit-fils Claude, le 26 mai 1959, dans le djebel Harraba, s'était logée en passant dans la tête de sa nièce Suzanne !» (pp. 43-4). «Les pères ont mangé des raisins vers, affirme le prophète Ézéchiel (en 18.2), «et les dents des enfants en ont été agacées», et ce n'est donc absolument pas un hasard que le petit-fils de Barrès doive «régler l'ardoise du grand-père», puisque son fils, Philippe, «lui avait été conservé» (p. 54). En somme affirme Guy Dupré, la «lignée brisée des Barrès justifiait les paroles du prophète : le grand-père avait mangé les raisins vers; c'est le petit-fils, après le neveu, qui avait eu les dents irritées» (p. 60).

Certes, Guy Dupré, jamais avare d'une méchanceté à l'endroit de ses connaissances, amies ou conquêtes (2), ne dédaigne absolument pas des plaisirs moins éthérés. Voici ce qu'il dit d'une certaine Amélie, qui, consciente d'exercer «une suppléance», «tenait au privilège de sa prime à l'ancienneté» (p. 29) : «À l’ossuaire de Douaumont ma bavarde s’était tue; au Mort-Homme elle gardait le silence et ne retrouverait sa langue que le soir, dans notre chambre du Coq hardi, quand lui revint son autre voix, horizontale, basse et nue. Sa voix pour annoncer, détailler, respecter les procédures du plaisir au ralenti» (p. 31), mais ce n'est là que le versant plaisant, érotique, frivole, des choses. Guy Dupré vise plus haut ou plutôt, plus loin, plus avant, avec les femmes, plus profond dans tous les cas. Comme Barrès en somme, le premier des trois, le père et grand-père de Philippe et de Claude, il cherche «à rassembler toutes les énergies passées de la race pour les tâches présentes à accomplir» (p. 33), Guy Dupré sachant, mieux que tout autre vivant à l'exception, une fois de plus, de Christian Guillet, que le temps est une pâte malléable qui est capable de gonfler à la moindre chaleur : «Pour Barrès ce fut la balle de revolver que tira le mari de sa nièce Suzanne sur son épouse endormie – comme si la balle que s'était tirée son neveu Charles Demange, ricochant sur la paroi courbe du temps, avant d'atteindre à l’œil son petit-fils Claude, le 26 mai 1959, dans le djebel Harraba, s'était logée en passant dans la tête de sa nièce Suzanne !» (pp. 43-4). «Les pères ont mangé des raisins vers, affirme le prophète Ézéchiel (en 18.2), «et les dents des enfants en ont été agacées», et ce n'est donc absolument pas un hasard que le petit-fils de Barrès doive «régler l'ardoise du grand-père», puisque son fils, Philippe, «lui avait été conservé» (p. 54). En somme affirme Guy Dupré, la «lignée brisée des Barrès justifiait les paroles du prophète : le grand-père avait mangé les raisins vers; c'est le petit-fils, après le neveu, qui avait eu les dents irritées» (p. 60).Il faut alors se demander de «quels autres pépins de chasselas moisis Robert Desnos, Dominique de Roux» ou encore Michel Mourre, «morts à deux fois dix-huit ou dix-neuf ans, avaient-ils été victimes» (ibid.), et il faut aussi se demander, comme le fait l'auteur, «pourquoi l'immolation des derniers hommes de guerre [leur] agaçait tant les gencives», à cette génération dont les «pères» «n'étaient pas du cru comme Drieu ou Chardonne, Morand ou Céline, mais portaient des noms à coucher dehors : Edgar Allan Poe, Oscar Wladislas de Lubicz-Milosz, Wilhelm Apollinaris de Kostrowitzky, Rainer Maria Rilke, Ezra Pound» (p. 61). La réponse que donne Guy Dupé vaut d'être citée tout entière : «Si dégagés que nous nous sentions de toute émulation vengeresse, ces beaux gisants nous introduisaient dans l'art douloureux de la dénaturalisation. Ils humidifiaient notre sécheresse et nous laisseraient encore plus seuls, face à l'oubli d'une mémoire et d'un vocabulaire dont ils s'étaient constitués les usagers et les garants. Ils nous assignaient à demeure dans le dédain du politique, du laïc, du social, sous toutes leurs formes. C’était la fin d’une espèce et d’une aire. Que resterait-il après eux ? Que restait-il devant nous qui n’avions pas encore rassemblé nos esprits ? La liberté à la française – d’où résultait la population des copistes et des scribes accroupis, écrivant sous eux, s’arrogeant le droit à la parole et revendiquant le droit à la différence, mais qui se ressemblaient comme les soies d’une même truie. Ce n’était plus le Veau mais le Cochon d’or que seuls, debout dans les siècles des siècles, les guerriers, les poètes et les princes tenaient en respect. Il n’y a que le temps qui n’ait pas peur du Cochon, et celui qui sait jouer sa vie sans compter ses jours. Au seul Trio respectable selon Charles Baudelaire, le prêtre, le guerrier, le poète – «Savoir, tuer et créer» –, nous substituerions un composé résineux des trois. Comprendre; faire disparaître des écrans intérieurs le son des célébrités de la chanson du jour; attendre pour écrire de pouvoir écrire des ouvrages qui réjouissent le cœur des hommes et des femmes de la région des Égaux. Prêtre, soldat, poète, il ne suffisait plus d’avoir une cuillère dans chacun des trois pots, il faudrait savoir les remuer toutes en même temps. Dans le bleu des soirs d’Île-de-France pareil au bleu de Prusse des matins d’exécution, je chercherais longtemps encore le secret de conduite qui permet de lier la douceur sans quoi la vie est peu de chose au déchaînement intérieur sans quoi la vie n’est rien» (pp. 61-2, je souligne le dernier membre de phrase).

Louise de Prusse qui suit Les trois Barrès est un texte qui, comme tous les autres, poursuit le lent travail consistant à tramer le fil des correspondances entre les femmes, les hommes et les époques : «Je devais ramener de là-bas [des champs de bataille de la Première Guerre mondiale], selon son vœu, une poignée de terre à l'actrice Simone qui avait été le grand amour de l'auteur du Grand Meaulnes» (p. 66), et c'est une fois encore une femme qui ne comble l'absence d'une autre, défunte, que pour mieux permettre à l'auteur de retrouver le baiser de la morte amoureuse, fiancée éternellement froide : «Dans l'empreinte laissée en creux par Marie, Louise s'était coulée, satisfaisant mes fringales et adoucissant mes ressentiments, sans occuper mon esprit, comme pour mieux me laisser seul avec la morte» (p. 84), occasion rêvée, bien que cruelle, de laisser en effet Guy Dupré à sa solitude altière, sa solitude d'écrivain, la solitude des «derniers tenants de l'antique fidélité à la parole donnée, les derniers servants de l'anachronique honneur des armes» (p. 80) : «Autant la Grande Guerre m'avait botté, autant la Seconde Guerre mondiale me laissait nu-pieds. Je ne marchais pas; je ne pataugerais pas dans cette immense bavure. J'apprendrais à m'opérer sans chloroforme de toute sensibilité séculière, particulière, me refusant à l'usage des langues de bois pourri telles qu'elles se parlaient dans les tribus des Gaules renaissantes, comme aux idéologies de liège qui flottaient sur l'événement et permettaient aux nouveaux prêtres de «surfer», en prenant des poses, sur l'écume» (p. 79).

Le texte qui suit, intitulé La loi de Sainte-Beuve, évoque Pauline Benda, derrière laquelle défilaient, «comme le cortège de l'arche d'alliance sur la route de Jérusalem, les hommes et les femmes restés captifs de sa mémoire et de sa fidélité» (p. 96), mémoire que Guy Dupré sonde, comme il a sondé et même siphonné dirait-on tant d'autres mémoires vastes et profondes, comme s'il ne désirait rien tant que se «constituer une parentèle dans l'arrière-temps» (p. 100), prélude à quelque vaste vue sur la poétique «notion d'une hérédité lyrique» (p. 113) qu'il développe en citant l'oubliable unique roman de Sainte-Beuve : «Pauline me faisait reconnaître et vérifier ce que j’ai appelé la «loi de Sainte-Beuve» – loi qui régit la mémoire antérieure aux premiers souvenirs et fait découler la nostalgie primordiale (et la fantasmagorie érotique qui en procède), non de la petite enfance, mais du temps qui précède immédiatement le temps où nous sommes venus. Dans son unique roman, Volupté, l’amant d’Adèle Hugo a placé dans la bouche de son héros Amaury l’énoncé de sa théorie paramnésisque : Amaury, né dans les années qui ont précédé la Révolution, raconte à un jeune ami, né vingt-cinq ou trente ans après lui, les souvenirs de jeunesse de sa propre mère tels que les lui a rapportés son oncle maternel : «Comment les souvenirs ainsi communiqués nous font entrer dans la fleur des choses précédentes et repoussent doucement notre berceau en arrière !... Les plus attrayantes couleurs de notre idéal, par la suite, sont dérobées à ces reflets d’une époque légèrement antérieure où nous berce la tradition de famille et où nous croyons volontiers avoir existé» (p. 101).

Je cite longuement la suite de cette page admirable, où Guy Dupré écrit : «Je vous expliquerais mieux ma position dans la vie; et pourquoi j’étais devenu le frère chaleureux de ces momies aztèques, enterrées debout et qui, le cou tordu, regardent en arrière pour l’éternité. N’étions-nous pas tous des momies aztèques ? N’êtes-vous pas ainsi ? Ne vous semble-t-il pas que vous ayez vécu dans le Paris des années où l’on fusillait et torturait ? Les matins pourprés de la bataille de France n’ont-ils pas une incroyable fascination de réminiscence pour vous, dont les mères n’avaient peut-être pas encore toutes leurs dents ? N’avez-vous pas remarqué comme le temps où nous aurions le mieux aimé vivre – le temps qui luxurieusement informe et captive le temps où nous sommes venus – est celui qui précédait l’avènement du «parlant» perpétuel ?» (p. 102), à savoir notre époque qui jamais ne se tait.

C'est en évoquant son premier roman, Les Fiancées sont froides, que Guy Dupré précise davantage sa conception bloyenne, également développée par Louis Massignon qui fut directement influencé par la lecture du Mendiant ingrat, du temps, de l'universelle trame de correspondances apotropéennes qui enserre étroitement le monde et les époques : «J’avais commencé à l’hôpital de Bad-Kreuznach un roman, Les Fiancées sont froides, où j’associais le thème de la séparation des sexes au thème de la transmission ou passation des pouvoirs telle qu’elle m’occupait déjà, échappant aux règles de l’hérédité, puisqu’elle transgresse la filiation comme la paternité; pas maçonnique non plus, car la femme en est l’agent, et qui relève de l’adoubement» (p. 109). C'est encore se débarrasser de toute filiation trop purement génétique pour lui préférer une affiliation élective, poétique, d'obéissance à la parole lue autant que donnée, signifier ainsi une bâtardise aussi coupable que revendiquée dans une époque de mots creux, pendants de bouches à tumeur : «Une fraternité élective et lyrique, dédaigneuse et ironique, en découlait, que j’opposerais aux appartenances familiales, mondaines, séculières, ainsi que la règle d’un compagnonnage dans lequel on n’entrait qu’en restituant son sens sacramentel à la double expression «élever la voix» et «garder le silence». Garder longtemps le silence pour mieux nourrir ses voix. […] Nul ne connaît son propre nom, nul ne sait de quel personnage mystérieux – et peut-être mangé des vers – il tient la place… Ainsi des temps et des destinées antérieurs reçoivent-ils leur sens de temps et de destinées ultérieurs. Amours, guerres ou aventures au fond si peu enfermées dans la durée qu’elles ont occupée, et si peu irrévocablement révolues, qu’elles restent accessibles en tout temps, mouvantes, changeantes et malléables. Où donc est Jason ? Et que fait-il ? Où sont, et qui sont, Diotima, Marie Salomé, mère de Jacques le Majeur et de Jean, Esclarmonde de Foix ? Où sont, et qui sont, aujourd’hui, l’enchanteur Merlin enfermé dans sa colonne d’air par la trahison de la fée Viviane, Lancelot qui fut l’amant de la reine ?» (pp. 115-6), ces temps et ces destinées antérieurs recevant leur sens de temps et de destinées ultérieurs trop banalement posés étant comme démentis par la curieuse construction temporelle de telle phrase, en apparence anodine : «Je ne me souvenais pas encore de ce que Jean Cocteau m'écrirait plus tard» (p. 114).

Jean Cocteau, avec le trouble Maurice Rostand qui eut «de la joie à écrire sa beauté et sa jeunesse sur le sable des cœurs qui s'offraient à lui» (p. 127), est l'un des personnages du texte qui suit, intitulé Fils à maman et général de personne, et c'est plaisir que de voir ce poseur impeccable accuser la gifle que lui assène Guy Dupré avec un art consommé de la trajectoire la plus directe, celle qui touche la vanité car lui, Dupré, à la différence de Maurice Rostand, semble bel et bien posséder une «poche à venin» plutôt qu'un «réticule à malices» (p. 141) : «Le visage est fait de ses deux profils apposés l'un contre l'autre, collés comme des effigies chaldéennes. De face, c'est moins bien : des yeux torves et l'orifice buccal incisé dans la peau trop tirée d'un Voltaire mâtiné de Paganini; on serait tenté de le prendre par le menton pour le remettre de profil, oublier le regard louche et la bouche en cul de coq. Sa peau l'empêche de rire, comme s'il savait déjà qu'il en mourra : peu de temps après son deuxième infarctus, comme il s'était fait retendre les fanons, malgré les recommandations de Jean Marais, sous anesthésie complète, son cœur le lâchera deux jours après» (pp. 133-4).

Ce texte refermé, ainsi que les deux derniers, intitulés Il n’y aura plus de onze novembre et L’homme de quart, nous gardons l'impression d'avoir lu des phrases qui sont comme «une guirlande funèbre de jeunes gens à la cuisse légère et sitôt retournée à la poussière» (p. 152) dont nous enchantent les noms évoqués avec une délicatesse (et parfois, nous le savons, une cruauté) délicieuse, comme Dominique Arban, Henri Massis, Cocteau et Radiguet, alors que la mention de l'homosexualité et de l'hermaphrodisme (comme celui de l'auteur, du moins «en matière historique», p. 192) soulève très discrètement ces pages d'une intumescence plus évidente d'être à peine suggérée : «Je n'ai jamais aimé les hommes hommes. C'est pourquoi je recherchais une forme de fraternité élective auprès d'expatriés de leur propre sexe ou de leur propre naissance comme Maurice Rostand et Maxime Weygand; de parias ou bâtards du patriotisme comme le colonel Henry et le capitaine Dreyfus, le capitaine Claude Barrès et le colonel Jean Bastien-Thiry; d'immigrés de l'intérieur comme le cathare Abellio ou d'étranges «malappris» comme le Céphalonien Albert Cohen» (p. 214).

Dans L'homme de quart duquel ce passage est extrait et qui mériterait une étude complète, Guy Dupré évoque Charles de Gaule, qu'il méprise et déteste très cordialement, surtout lorsqu'il lorgne du côté de l'écriture (3), Julien Gracq dont on se demande décidément s'il a jamais appartenu au règne matériel, Sunsiaré qui passe en trombe, vêtue d'un «manteau de daim beige rosé, chaussée de talons aiguilles qui lui feraient traverser le passage clouté de l'avenue Denfert-Rochereau en oscillant comme sur un fil de fer» (p. 190), Julien Green, Albert Cohen ou encore Apollinaire, Oscar Wladislas de Lubicz Milosz une fois de plus mais aussi René de Obaldia, autant de noms chez lesquels Guy Dupré, qui nous rappelle que l'une de ses grands-mères était de sang japonais, trouve «une sorte de fraternité», car ils n'auront jamais eu «de vrai permis de séjour» : «J’avancerais longtemps à reculons, dans les ruines d’une école militaire fantôme, à la rencontre de la mort des autres, des promotions de vivants auxquels je n’appartiendrais jamais, faute d’un numéro matricule, faute d’avoir reçu mon affectation et rejoint mon corps» (p. 213).

La langue française, à condition qu'elle soit chantée et non déféquée (4), qu'elle fasse miroiter une grandeur (littéraire, militaire) qui n'est absolument plus de mise (5), qu'elle soit servie par des écrivains qui, comme Guy Dupré, ne se sont jamais sentis aussi Français qu'en appartenant à ses marges territoriales, temporelles (6), secrètes et spirituelles, voilà l'unique patrie de Guy Dupré qui ne s'est jamais considéré «blanc parmi les Blancs» (p. 213), à moins bien sûr qu'il ne faille ironiquement parier sur l'existence d'une autre patrie, encore plus charnelle, cachée, dont l'existence n'est jamais plus superbement indiquée que par l'écrivain lui-même : «Follement préoccupé de ses reflets, il [fallait à Obaldia] comme à moi, pour se réveiller comme pour avancer, ce collier d’homme que sont les bras de femmes et les femmes miroirs pour s'assurer du retour de son image, prendre son relief, vérifier son port d'âme : nous revenions chaque matin de si loin» (pp. 218-9, l'auteur souligne).

Notes

(1) Les pages entre parenthèses, sans autre mention, renvoient à cette édition, qui est donc la troisième, la première étant celle d'Olivier Orban, en 1989, accompagnée d'une postface de Maurice Nadeau.

(2) Cette même Mélanie est décrite comme souffrant «de ce trouble féminin du langage consistant dans un premier temps à répéter et transmettre, sous le sceau de la confidence ou du secret, ce que l'on a entendu ou lu, sans le vérifier ni même le comprendre» (p. 30). D'Anna de Noailles, Guy Dupré écrit : «Sur Georges Bernanos, auréolé de la lumière de Sous le soleil de Satan, la poétesse aurait voulu respirer l'odeur du soufre. Lui ne voulut pas approcher la poétesse qui lui paraissait la voix même de la Nature» (p. 35). Nous pourrions encore évoquer la comédienne Cécile Sorel, pour laquelle l'auteur à ces mots cruels : «J'irais la revoir à Deauville. J'écouterais la bouche sur laquelle «l'ennemi des lois» [Barrès bien sûr] s'était penché; je regarderais le visage tuméfié et confit dans l'alcool de la gloigloire, le corps d'où s'étaient détachées comme des écailles les mains des amants d'antan, et qui exhalait une très légère odeur de cabillaud» (p. 41). Il est assez savoureux de constater que Guy Dupré, lorsqu'il mène son travail de démolition, ne se sépare jamais de François Mauriac, plus méchant encore que lui, espèce de vieille bonne femme redoutable lorsqu'il s'agit de dire du mal d'autrui, tout en s'en faisant le reproche !

(3) «Rien ne nous avait été épargné de sa haute conscience littéraire, de ses ratures, de ses affres de style. Un vrai Flaubert, moins les livres. Comme si refaire dix fois sa page, et ajouter en trompe-l’œil historique le trompe-l’œil du style, suffisait à privilégier l'homme de pouvoir, à le purifier de son péché originel. Péché portant sur la matière même du langage, sur la nécessité pour lui d'en mésuser et d'aggraver l'altération des mots de la tribu par le trompe-espérance du meneur» (p. 186).

(4) «De mon bureau d’éditeur j’avais vu la contagion du besoin de s’exprimer, de se justifier, de se raconter, gagner la Grande Muette, le Barreau, le Parlement, la Police, les Finances, la Médecine. À l’école de la baveuse Céline et du morse Morand, les romanciers de «mes deux» s’étaient mis à table, une table percée d’où dégoulinaient des ouvrages de simulation. Nous étions tous des simulacres» (p. 220-1).

(5) «Si j’avais été tenté de me croire «tout de la nation française», c’était en me coulant dans l’empreinte en creux laissée par la génération du feu, en épousant les courbes déclinantes de l’armée et de la langue française – en portant passionnément à ma bouche cette petite chose à la surface de nous-même, la feue littérature française» (pp. 215-6). Quelques pages auparavant, Guy Dupré écrit : «J'attendrais que le passé militaire de la France ne rendît plus qu'un son de voyelle dans le lointain. Dans Vigny le capitaine Renaud change son épée contre une canne de jonc. Du lieutenant von Trotta de La Marche de Radetski à l'aspirant Grange d'Un balcon en forêt, en nous arrêtant au lieutenant Giovanni Drogo du Désert des Tartares, nous avions assisté à la dégénérescence de la notion même du service» (p. 196).

(6) «J'ajoutai que, si notre lieu de mémoire natal et prénatal – le «lieu seul situé» où souvenance et pressentiment ne font qu'un – se trouvait symboliquement circonscrit par la victoire de 1918 et par la défaite de 1940, il l'était poétiquement par la mort d'un Apollinaire, porté en terre le 13 novembre 1918, et par la mort de Milosz en 1939, six mois avant que la France ne déclarât la guerre à l'Allemagne» (p. 209).

Imprimer

Imprimer