« L’Amérique en guerre, 1 : À propos de courage, le Vietnam de Tim O’Brien, par Gregory Mion | Page d'accueil | La Persuasion et la Rhétorique de Carlo Michelstaedter »

15/04/2015

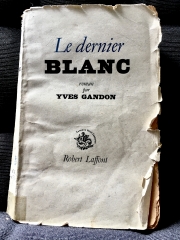

Au-delà de l'effondrement, 55 : Le dernier Blanc d'Yves Gandon

Photographie (détail) de Juan Asensio.

L'effondrement de la Zone.

L'effondrement de la Zone. Lire un de ces vieux romans aux pages cassantes qui ont été écrits par un auteur oublié réserve une surprise aussi appréciable qu'instructive. Parcourant sa quatrième de couverture, nous y découvrons souvent des noms et des titres tout aussi oubliés, qui firent peut-être, qui sait, les délices de quelques journalistes saluant, de leurs formules convenues, quelque nouveau grand talent, quelque roman prodigieux signé par un auteur qui, comme il se doit, de pouvait qu'acquérir au fil des années une grande réputation : Michel Manill, Diomède Catroux, Marie Mauron, tant d'autres gloires d'un jour ou d'une heure !

Lire un de ces vieux romans aux pages cassantes qui ont été écrits par un auteur oublié réserve une surprise aussi appréciable qu'instructive. Parcourant sa quatrième de couverture, nous y découvrons souvent des noms et des titres tout aussi oubliés, qui firent peut-être, qui sait, les délices de quelques journalistes saluant, de leurs formules convenues, quelque nouveau grand talent, quelque roman prodigieux signé par un auteur qui, comme il se doit, de pouvait qu'acquérir au fil des années une grande réputation : Michel Manill, Diomède Catroux, Marie Mauron, tant d'autres gloires d'un jour ou d'une heure !Il n'en reste pas moins que le roman d'Yves Gandon, Le dernier Blanc, qui reçut le Prix Alfred Née en 1946 doté de 2 400 francs, mériterait comme tant d'autres évoqués dans cette série post-apocalyptique qu'est Au-delà de l'effondrement d'être réédité dans une collection de poche bénéficiant d'un grand tirage. Pourquoi pas dans celle intitulée Folio Science-Fiction que dirige un certain Pascal Godbillon aux éditions Gallimard et qui, si j'en juge par ses navrantes dernières publications, sombre dans la médiocrité commerciale la plus convenue ? Il y aurait pourtant matière, et belle et riche matière, à rééditer par exemple La Terre demeure de George R. Stewart, Surface de la planète de Daniel Drode ou encore La Mort du fer de S. S. Held plutôt que de nous emmieler avec les productions d'Alain Damasio !

Comme son titre l'indique, le roman d'Yves Gandon évoque la vie, bientôt la survie du dernier Blanc, qui est aussi le dernier Français (à moins bien sûr que l'un de ses amis, inventeur de génie, ait réussi son pari de se poser puis de vivre sur Mars, ce dont il ne nous est rien dit), puis la captivité du héros dans l'une des trois «vastes fédérations, elles-mêmes soumises à un Conseil Suprême habilité pour trancher leurs discords» (p. 67) qui se partagent désormais la planète. Voici comment l'auteur présente son personnage : «Le dernier blanc est un Français de condition modeste, mais de la bonne espèce, tel qu'il s'en peut voir encore aujourd'hui, malgré l'abaissement trop certain de l'esprit public» (1).

Le roman commence in medias res, par la description du sort cruel réservé au dernier Blanc dans un monde désormais gouverné par les Noirs et les Jaunes, enfermé dans une cage dorée surveillée 24 heures sur 24 par d'affables geôliers : «Car ce n'est pas l'individu William Durand qui, en moi, intéresse les foules, mais ce que les Indiens primitifs appelaient le «visage pâle»» (p. 19). C'est une très belle jeune femme, Hannah Pierce, journaliste du Colour City Times, qui fera le récit de la vie du personnage principal, avant que ne survienne la catastrophe de la peste blanche (ou «coccus albus2», due à une invention de guerre, qui décimera peu à peu tous les Blancs. Encadrant cette parenthèse où se déploie la vie passée du dernier Blanc, nous revenons au monde actuel, notre futur donc, celui de l'éradication fulgurante de tout Blanc, où le personnage principal est considéré comme une bizarrerie scientifique à laquelle il sera accordé de se rendre dans le pays qui l'a vu naître, ruiné et vidé de tous ses habitants, Yves Gandon ayant imaginé bien sûr, au préalable, que seuls des Blancs y habitaient, ce qui est une facilité romanesque assez flagrante.

Yves Gandon insiste plusieurs fois sur le fait que la disparition des Blancs de la surface de la Terre n'est due qu'à leur folie guerrière (cf. p. 293) car, avant tout, notre roman est un réquisitoire contre la guerre, contre les guerres, plusieurs étant décrites par l'auteur, la dernière, donc, la cinquième je crois (2), conduisant à l'effondrement que l'on sait.

C'est d'ailleurs comme une juste rétribution de leur folie que les nouveaux maîtres de la Terre, qui finiront eux aussi, bien sûr, par s'entredéchirer, interprètent la disparition des Blancs : «Mes enfants, nous assistons au début glorieux d'une nouvelle phase de l'histoire des hommes. La race blanche est éliminée de la surface de la terre. L'ère chrétienne est close [comme si l'Afrique noire n'était pas chrétienne en partie !]. Cette année comptera officiellement comme la première de l'ère libérée. N'oubliez jamais que les blancs ont péri victimes de leur diabolique orgueil, qui engendra chez eux une frénésie jalouse, résolue dans le sang. Leur terrible exemple doit nous servir de leçon. Le monde appartient désormais aux races de couleur; elles sauront vivre en bonne intelligence, pour le développement harmonieux d'une civilisation nouvelle» (p. 25).

Ardente peinture des ravages de la guerre (cf. p. 84) et cruelle description d'un Occident fatigué (3) et inlassablement taraudé par un mal qui le ronge (4), discrète charge contre l'inconstance féminine (5) à la langue délicieusement surannée (6), Le dernier Blanc est aussi une parabole étrange, n'hésitant pas à rappeler tel conte d'Edgar Poe dans l'un de ses chapitres intitulé Histoire des sept (cf. pp. 195-218), riche de belles images de ruine et de désolation : «Je revois à Reims, sur la place de la cathédrale, des groupes de cadavres prosternés autour de la statue de Jeanne d'Arc, au pied des tours dorées par un feu ancien» (p. 213).

Ce n'est toutefois pas tant la description d'un Paris désert gagné par la végétation (cf. pp. 281, 296) et à la Tour Eiffel «raccourcie d'une trentaine de mètres» (p. 280) qui retient l'attention du lecteur, ni même la stigmatisation de la folie destructrice ayant affligé l'Europe (7), ni même encore, discrète évocation qui ferait plaisir à Renaud Camus, le mention d'une Europe «où ne résidait aucun homme de couleur depuis l'application de la doctrine de Monroë : «L'Europe aux Européens !»» (p. 223) (8), mais l'éloge de la singularité française : «Et William Durand songeait que sa patrie à lui n'était pas seulement déchue, mais qu'elle avait cessé même de figurer une réalité vivante à la surface de la terre. Elle ne représentait plus qu'un souvenir, un nom glorieux comme celui des Incas ou de la première dynastie memphite, cette France qu'il retrouvait, dans son cœur et son esprit, si lumineuse et douce et fraîche, avec ses fleuves, ses forêts, ses prés et ses champs, ses vignes et ses femmes, cette France diverse et une, légère et forte, frivole et sérieuse, nonchalante et capable de tous les réveils, cette France que l'on ne comprenait pas parce qu'elle comprenait trop, que l'on disait futile parce qu'elle offensait la lourdeur commune, cette France dont les grands hommes inventaient sans profiter de leurs inventions, parce que leur but était de trouver et non de vendre, ô France des artistes et des poètes, des têtes claires, des têtes folles et des têtes charmantes, des travaux et de la vie joyeuse, de la pensée, du plaisir et de l'amour, France où étaient nées Marie-Jeanne et Manette !» (p. 277).

Il est donc plus qu'étonnant que ce roman singulier et tout stoïcien dans sa conclusion qu'est Le dernier Blanc d'Yves Gandon, à l'instar du passable Camp des Saints de Jean Raspail devenue l'unique référence littéraire des identitaires et autres animalcules fronto-catholiques, n'ait pas connu, dans cette flache persuadée de connaître la prochaine irruption d'un tsunami, une destinée plus éclatante que celle qui a été la sienne. Mais il est vrai, aussi, que c'est l'orgueil formidable de l'homme blanc que critique, en tout premier lieu, Yves Gandon, ce qui après tout risque d'indisposer nos modernes petits apôtres camusiens, qui bientôt jureront (qui, s'ils étaient cohérents avec leurs pensées, jureraient déjà) par la seule vertu de l'eugénisme racial.

Notes

(1) Yves Gandon, Le dernier Blanc (Robert Laffont, 1945), p. 12.

(2) «Aucune des guerres du XXe ne se déroula à la ressemblance de celle qui la précédait. Après la guerre de position venait la guerre de mouvement; la troisième avait tourné en guerre de siège à la façon du moyen âge. Celle-ci commençait en coup de foudre, et la France surprise, amollie par vingt ans de vie facile, semblait incapable d'une réaction victorieuse» (p. 78).

(3) Des sociétés se formaient qui, sous le couvert d'«études pour l'amélioration du couple humain», n'étaient qu'entreprises de chiennerie. On parlait aussi de nouvelles religions, mais elles se ressemblaient toutes par un naïf recours aux opérations de magie noire. Ainsi se confirmait cette fatalité historique d'après laquelle les peuples vainqueurs, obnubilés par un triomphe payé trop cher, se détruisent en fin de compte eux-mêmes, pour tomber plus bas que le vaincu, en attendant que celui-ci, revigoré du vin amer de la défaite, leur assène le coup de grâce» (pp. 105-6).

(4) «Une force obscure et insurmontable travaille sourdement les chefs-d’œuvre de l'esprit humain. Ce termite invisible ronge, jusqu'à les dissoudre, les fondations du plus fier édifice qui, en s'effondrant, développe un nuage où l'oubli le reçoit. Tout le reste n'est que dérision et paroles dans le vent» (p. 152).

(5) La première femme de notre héros, ainsi que ses deux jeunes enfants, périront sous les bombes. La seconde compagne du personnage principal le trompera, en esprit sinon en chair, comme il finira par l'appendre après plusieurs années de captivité, lors de son retour dans les ruines de Paris.

(6) «Au cas que le choix m'en eût été laissé, je n'eusse jamais imploré du ciel la vocation de témoin qui m'était réservée» (p. 161).

(7) Bien résumée dans ce passage, point dépourvu de clichés tout de même rachetés par une belle chute : «La France, hélas ! la France était morte, comme étaient mortes les nations sœurs ou ennemies [...], la France était morte, dis-je, et l'avaient accompagnée au tombeau la fanfaronne Italie et l'ardente Espagne, l'Angleterre de Shakespeare et la Germaie de Luther, la divine Hellade et la sainte et la rouge Russie, les Pays-Bas d'Erasme et le Portugal de Camoëns, les blonds Scandinaves et les sages montagnards suisses : hier l'Europe» (p. 214).

(8) Remarquons, d'ailleurs, un vocabulaire très souvent dépréciateur, raciste diraient nos modernes et sourcilleux lecteurs, utilisé par l'auteur à l'endroit des Noirs, mais aussi des «Japs» et des «Chinetoques» (cf. p. 252). N'oublions pas que le personnage principal du roman se gausse de la proposition que lui soumet un savant, qui consiste à le faire se reproduire avec des femmes de couleur disons discrète, moins accentuée que celle de Noires : «Les Aïnos sont d'origine mongole, mais une autre race – d'origine africaine – celle des Peuhls, présente, à l'état pur, de très beaux types féminins. Les femmes peuhls qui n'ont pas subi de métissage ne sont pas noires, mais cuivrées. Leur bouche bien dessinée n'a rien de négroïde, leur nez est droit, leur visage n'accuse pas de prognathisme notable. Bref, en accouplant vos produits de femmes aïnos et de femmes peuhls, nous mettrions dans notre jeu les meilleures chances d'obtenir, par sélection sévère, une race blanche approximative, qui serait au blanc de votre espèce ce qu'est, par exemple, à un Soudanais un «new-negro», soit, en trois ou quatre générations, une «race-résultat» réunissant les meilleures garanties de résistance et de stabilité. Son acclimatation en France, puis, progressivement, dans les autres régions d'Europe, ferait le reste» (pp. 258-9). N'oublions pas encore qu'est moquée l'aptitude des «races de couleur» à créer, car elles ne sont considérées, du moins par l'un des personnages du roman, que comme étant capables d'«apporter de petits perfectionnements pratiques» (p. 274).

Imprimer

Imprimer