« Vilnius Poker de Ričardas Gavelis : la faillite abominable de l’humanité soviétiforme, par Gregory Mion | Page d'accueil | Entretien avec le Club Roger Nimier »

18/09/2017

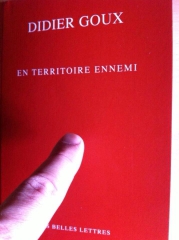

En territoire ennemi de Didier Goux, Dupont Lajoie de la critique (dite) littéraire

Photographie (détail; ceci n'est pas une merde) de Juan Asensio.

Imaginons qu'un honnête homme, il doit bien en exister un pour les besoins de notre petite saynète désobligeante, accablé par la grisaille de sa vie quotidienne décide, comme Wakefield, de tout plaquer et, dans un formidable élan de courage ou d'inconscience, se rende dans la librairie des Belles Lettres, boulevard Raspail, en quête de sensations fortes, de ces sensations derrière lesquelles l'homme moderne qui n'est peut-être plus vraiment ni franchement un homme honnête mais qui est en tout cas, ça oui, un homme moderne, délaissant le cours tranquille de sa vie petite-bourgeoise, s'élance, impavide et droit, lorsqu'il a épuisé tous les possibles et se dise, la main en visière sur l'horizon du trottoir d'en face, tout proche de franchir le seuil de la célébrissime librairie dont l'emblème est une vieille chouette grecque : Advienne que pourra !. Suivons-le discrètement dans son périple, de loin comme Virgile ne pouvant plus accompagner Dante dès que la lumière se fait trop vive, et que les corps éthérés de l'Empyrée remplacent les corps suppliciés en Enfer.

Imaginons qu'un honnête homme, il doit bien en exister un pour les besoins de notre petite saynète désobligeante, accablé par la grisaille de sa vie quotidienne décide, comme Wakefield, de tout plaquer et, dans un formidable élan de courage ou d'inconscience, se rende dans la librairie des Belles Lettres, boulevard Raspail, en quête de sensations fortes, de ces sensations derrière lesquelles l'homme moderne qui n'est peut-être plus vraiment ni franchement un homme honnête mais qui est en tout cas, ça oui, un homme moderne, délaissant le cours tranquille de sa vie petite-bourgeoise, s'élance, impavide et droit, lorsqu'il a épuisé tous les possibles et se dise, la main en visière sur l'horizon du trottoir d'en face, tout proche de franchir le seuil de la célébrissime librairie dont l'emblème est une vieille chouette grecque : Advienne que pourra !. Suivons-le discrètement dans son périple, de loin comme Virgile ne pouvant plus accompagner Dante dès que la lumière se fait trop vive, et que les corps éthérés de l'Empyrée remplacent les corps suppliciés en Enfer.Pénétrant, quelque peu intimidé tout de même, et nous le comprenons fort bien, notre bravache, depuis que la librairie de L'Âge d'Homme a été transformée en bar à glaces, dans l'un des derniers temples parisiens du savoir livresque, classique, antique, humaniste, au sens premier de ce terme aujourd'hui galvaudé par tous les imbéciles journalistiques et picoré par toutes les oies blanches de l'antiracisme, notre honnête homme mâtiné de Rusticus Elpidius, de Marbode, de Tyro Prosper et de quelques autres auteurs pas moins connus, promène son regard sur les rayons impeccablement rangés de la collection, fameuse dans le monde entier, Guillaume Budé, puis déchiffre, avec un sourire émerveillé, les noms difficiles de nombre d'auteurs, latins et grecs, syriaco-assiriens et moldavo-érythréens, parfaitement oubliés si ce n'est de deux ou trois savants qui nous ont fourni l'édition impeccable, irremplaçable, génétique, le fruit de toute une vie d'érudition, de leurs textes aujourd'hui parfaitement indémodables, aussi inactuels qu'un jet d'alacrité nietzschéenne, infiniment plus brûlants que le pissat pour âne universitaire distillé par l'affreux Roland Barthes, ce demi-dieu pour jobarthiens incultes et prétentieux.

Quelques minutes de tranquille déambulation donc, pendant lesquels des milliers de volumes ont jeté un regard serein sur le placide amas de cellules, toutes mortelles, qui se déplace parmi leur granitique immobilité, se sont écoulées lorsque notre Wakefield temporaire est arraché à ses rêveries où Paulin de Pella dialogue avec Dracontius et Sidoine Apollinaire apprend sa langue dans les vers d'Aurelius Prudentius Clemens.

– «Bonjour. Puis-je vous renseigner, Monsieur ?»

O lux beatissima, / Reple cordis intima / Tuorum fidelium, voilà ce qu'en toute simplicité se dit notre lettré dans l'unique langue de la culture (que nous ne prendrons du coup pas la peine de traduire, tant elle est claire), ravi d'un souffle puissant vers l'Empyrée béatifique du savoir, en détournant son regard des rangées de livres qui montent jusqu'au plafond, et plus précisément de la belle couverture saumon du volume regroupant la série intitulée Contre les blennorragies de Saint Théodulphe d'Antioche, et en le posant, émerveillé, sur la vasque de voluptés intellectuelles qui se tient devant lui. Il lui semble, pas plus d'une unique seconde mais inoubliable, tant la vision de l'aleph est insoutenable, être la proie d'une hallucination visuelle et même auditive, en contemplant, que dis-je, en se perdant dans le regard d'un noir profond de la jeune femme qui lui fait face, et que nous appellerons Paloma Ladrillos. Paloma (Colombe, tout de même; Ladrillos est beaucoup moins poétique) est experte en rédaction de Reader's Digest et autre compendiums vite écrits jamais lus regroupant les plus mémorables sentences d'auteurs antiques. Derrière sa silhouette intimidante, son collègue, que nous nommerons Fulminant Rapière, dont notre érudit vient à peine de remarquer la présence, semble plongé dans la lecture du 4578e volume de Jimmy Guieu intitulé Pique-nique sur Ganymède. Notre lettré retient instantanément le titre de ce livre lu apparemment dans une concentration extrême par Fulminant et se promet de se pencher, dès qu'il en aura l'occasion, sur cet auteur qui ne peut être, a priori, que diablement intéressant, puisqu'il est lu par un libraire travaillant à la librairie la plus réputée, ou il s'en faut de très peu, de Paris, donc de la France, partant du monde entier. Quelque classique moderne ignoré, sans doute, que ce Jimmy Guieu, digne hériter de Camille Flammarion ? Diable, comment est-ce possible que sa culture littéraire possède d'aussi condamnables béances ! Il s'en veut en silence, fermant, de rage, ses poings dans les poches de son costume trois pièces ! Se promettant une nouvelle fois de combler cette impardonnable lacune, notre badaud inspiré se répond mentalement, du ton le plus amène qui soit, aussi exquis qu'un vers de saint Bernard murmuré par une jeune étudiante à son amant (ou l'inverse), Tu praeclarus / Es thesaurus / Omnium charismatum, / Sane plenus / Et amoenus / Hortus es aromatum, ce qui veut à peu près dire, en français si lamentablement extensible :

– «Bonjour. Oui, à vrai dire, vous tombez à pic. Je cherche des textes que nous pourrions appeler, voyons, comment dire, hum... C'est un gros mot, pardonnez-moi de le prononcer : voilà, je cherche des textes conservateurs, et même, ah, que nous dépassons vite les maigres ressources du langage n'est-ce pas ?, et même, hum, des textes, voyons, comment dire une fois de plus, ô divin Cratyle viens à mon secours, alors que je me sens comme Lord Chandos, démuni, abandonné, seul sur le rivage du monde, l'océan du langage se retirant de la plage, bref, des textes, voilà j'y viens ne me brusquez pas, des textes, en un mot comme en mille, réactionnaires. J'ai ainsi vu que vous aviez édité plusieurs titres de Philippe Murray, mais je ne suis pas vraiment intéressé par les obsessions annales que cet auteur consigné dans son Journal. N'auriez-vous pas en vente quelque livre de... hum, voyons, ce grand poète de l'achritude bathmologique, cet écrivain barrésien de la tuyauterie, naturelle ou pas, qu'est Renaud Camus ?

– Monsieur, lui répond notre libraire amazone, le regard noir d'une colère à peine contenue, notre maison, souligne-t-elle d'un rictus, ne pratique la tolérance qu'à l'égard des grands livres et des grands auteurs», le débit ultra rapide de sa voix marquant une pause imperceptible (sauf aux oreilles si bien éduquées de notre lettré, qui est mélomane) sur certains mots qui paraissent vouloir planter leurs crocs sur le cerveau de notre intrépide lecteur aimant les auteurs réactionnaires mais qui ne l'est bien évidemment pas lui-même, réactionnaire, faudrait pas pousser l'inélégance quand même, jusqu'à faire siennes les sales idées des autres et se recouvrir de leur puant paletot.

Une goutte de transpiration s'est mystérieusement condensée sur l'un des épais carreaux de la coquette paire de lunettes rondes de notre vaillant héros du savoir, mais, en dépit de ce discret avertissement lui annonçant qu'un lion (une lionne) rôde cherchant qui dévorer, il décide sans plus attendre de réunir toutes ses forces pour faire face au courroux de la libraire. Il ne s'en laissera pas conter, et ses petits poings se ferment significativement une nouvelle fois dans les poches de sa veste sortie du pressing écologique. Il vient d'ailleurs de s'apercevoir d'un détail étrange : l'artiste tatouage que notre Amazone arbore sur l'un de ses avant-bras et qui s'étend jusqu'à sa longue et fine main semble, comme les lettres que Nabuchodonosor put lire sur le mur de son palais, luire d'une aura de jugement dernier. Il perd d'un seul coup les maigres moyens qu'il avait réussi à mobiliser pour se lancer dans la bataille digne d'un Attila et, lamentablement il faut bien le dire, se retrouve la bouche ouverte, les sons, décidément joueurs et surtout peureux, refusant de sortir de sa gorge aussi savamment nouée qu'un nœud de marin melvillien.

L'inexorable Paloma Ladrillos paraît toutefois s'être radoucie.

– «Je puis néanmoins vous suggérer, Monsieur, plusieurs auteurs comme Trasibule de Chrasimaque ou Nonce de Bidophoron dont les titres bien connus feront votre miel et, je crois pouvoir vous le certifier, constitueront le joyau de votre bibliothèque fièrement réactionnaire. Mais Renaud Camus, non, nous n'avons pas ce genre de marchandise en rayon».

Notre Candide constate, un peu réconforté, que le courroux de la Gardienne semble s'être évanoui à la mention des noms célèbres et, enhardi et retrouvant par la grâce des dieux grecs et latins l'usage de la parole, il se risque à poursuivre :

– «Certes, certes mais... Voyons, comment vous dire, commence-t-il à bégayer alors que ses lunettes de nouveau glissent sur son nez, sans doute huilé par une sueur qui décidément n'en finit pas de perler sous l'action d'une peur intestinale bien que parfaitement compréhensible en de telles circonstances, voyons, vous comprenez (non, elle semble ne pas comprendre, il suffit de voir son regard qui flamboie de nouveau : une nébuleuse de noirceur), j'aimerais, hum... des auteurs... euh, comment dire, plus... enfin moins... bref, des auteurs plus actuels, finit-il par lâcher dans un souffle à peine audible, voire, ose-t-il préciser, des auteurs pour ainsi dire vivant, euh, à notre époque... Madame», ce dernier mot comme avalé par une voix qui vient de détaler devant l'imminence d'un danger inouï.

Ayant apparemment entendu le mot vivant qui a réagi dans son esprit comme une formule de magicien, le collègue de notre altière cicérone lève le nez de son bouquin et fixe sur notre lettré égaré en territoire ennemi un regard pas moins insoutenable que celui de notre Médée antique. Il viendra à son secours, car c'est un valeureux chevalier égaré dans une époque abjecte.

– «Bref, dit-il, vous cherchez un auteur couillu, pas vrai ? Pour un instant, notre lettré, décontenancé par un propos aussi brutal, dont il ne sait s'il est attaque ou défense, détourne son regard de celui, ténébreux, d'Armide et le fixe sur ce Gauvain des temps modernes, érudit et soudard.

– Disons que... Oui... Vous résumez assez bien, je dois le dire admirablement même, mon propos.

– Je le résume tellement bien que c'est la raison pour laquelle vous avez mentionné Renaud Camus, pas vrai ? En voilà un d'auteur couillu, suffit de voir comme tous les femmelins bien-pensants lui tombent dessus depuis qu'il s'est mis en tête de lutter, seul sur les hautes tours de son munificent château, contre les hordes musulmanes menaçant de remplacer toutes les croix du Gers par des croissants trempés dans le sang des nouveaux martyrs chrétiens !

– À proprement parler, cher Monsieur, les, euh... les attributs, les balls, comme on le dit dans la langue de Shakespeare, de Renaud Camus ne m'intéressent pas, et puis vous n'êtes pas sans savoir que ce grand auteur, ce magnifique écrivain, ce souchien intransigeant, ce chantre de la France éternelle, ce mirmidon implacable, en effet, des hordes sarrasines, chinoises, juives, noires, jaunes et rouges, ce Messie aux fesses poilues de l'innocence la plus pure, ce Roland furieux contre le Grand Remplacement, cet Amadis, forcément de Gaule, ce chantre inaltérable de la beauté des campagnes françaises et de la laideur des banlieues hélas également françaises, bref, que l'immarcescible et totalement désintéressé de sa propre remarquable personne, j'ai nommé Renaud Camus, a évoqué ses mâles attributs durant plusieurs pages endiablées, réellement shakespeariennes, de l'un des volumes récents de son merveilleux et intussusceptible Journal, de sorte que n'importe lequel de ses lecteurs peut connaître les aventures mirifiques et réellement haletantes de ces modernes Rhadamisthe et Zénobie de la culture achrienne que sont, Monsieur, j'ose le dire, les couilles du dernier honnête homme dont la France peut s'enorgueillir de posséder les visions politiques les plus confondantes de pénétration».

Songeant aux évidence qu'il vient de proclamer, notre lettré se demande si ses interlocuteurs vont bien comprendre que les vues politiques remarquables en question appartiennent bien à Renaud Camus plutôt qu'à ses couilles mais, las, il aurait l'air bête à devoir préciser semblable évidence.

– «Ouais, je vois, le rassure d'ailleurs immédiatement le passionné de Jimmy Guieu. J'ai ce qu'il vous faut, un auteur qui en a en somme, hein, des lourdes, des bien massives, des intrusives, des franches, des assommantes, pas de petites timides et refoulées, des coquettes, des rentrées, des innocentes en somme; non, non, c'est tout l'inverse, des bien sorties, des poilues, des qui sentent le mâle, des Paul et Virginie de la réaction, des cailleresques inséparables qui font le coup de poing et de boule, forcément, oui Monsieur, des cojones, en quelque sorte, de pata negra, de magnifiques sphères armillaires séchées à l'air de Malaga, deux féroces molosses nourris pas seulement au lait ça c'est sûr, mais au grain, et au grain fermenté, proche de passer du solide au gazeux en un clin d’œil, sublimation que ça s'appelle comme par hasard, deux couguars éburnéens (attention, faux-ami) biberonnés au sangre de toro il n'y a pas de doute, et il les cache pas, hein, lui, ses balls, comme tous les petits planqués, frontistes et même nazillons malgré eux, à cause des perturbateurs endocriniens qu'ils bouffent à leur insu, des Charles Martel virtuels qui écrivent sous pseudonyme, nom de plume mon cul !, et qui crachent leur haine de l'étranger, Noir ou Arabe, derrière leur écran, et rasent les murs quand ils prennent le métro de peur d'en croiser un à qui leur tronche de goret policé ne plairait pas, non non, pas de ces petites damoiselles refoulées à gueule de bonze ascétique ou de vieille tenancière de maison close, notre homme, lui, il en est très fier, de ses bijoux miroitant de mille feux de rade et de cambuse torve, il les pose sur la table, lui au moins, et même sur tous les zinc de comptoirs où, dès 7 heures 30 du matin et jusqu'à environ 2 heures du matin suivant, et alors il raconte en gueulant ses exploits frontistes qu'aucun Le Tasse hélas, n'a pu coucher par écrit et pour cause, puisque plus personne ou presque ne sait écrire, sauf les cons qui prétendent écrire alors qu'ils ne le savent pas et qu'il faudrait, pour évoquer les exploits de Didier Goux, un nouveau Rabelais pour la verve gaillarde, un Lautréamont enfoncé dans toutes les venelles, un Céline même, voire, justement, un autre Didier Goux se faisant le héraut de l'autre ! Tenez, un livre de Didier Goux, ça ne peut s'encadrer entre du Cardinal de Retz et du René Boylesve, foi de camusien transi et hélas, comme son maître, fort piètre photographe !

– Vous me mettez l'eau à la bouche si je puis dire. Quel est donc ce Pétrarque redivivus de la trois fois sainte réaction ?

– Quoi, vous vivez dans un château sans électricité ni eau ma parole ? C'est lui voyons, lui, indique notre excellent libraire, pointant son doigt sur la couverture rouge brique du dernier volume disponible d'un livre qui s'est vendu comme un poster de Yannick Haenel lors d'un colloque sur le néant, comme il ne manque pas de l'indiquer à notre fin lettré, car oui, en effet, cela se vend même comme des petits pains multipliables christiquement, presque aussi bien que le lourd volume de Philippe Muray, devenu la coqueluche de tous les couillons qui tétaient le sein de leur maman quand celui-ci publiait son 19e siècle à travers les âges et écrivait, comme celui-ci d'ailleurs (nouveau doigt tendu vers le dernier exemplaire en question, que notre lettré est désormais tout prêt de considérer comme relevant de l'ordre du miracle), et écrivait donc des textes peu reluisants où des pépés forcément fatales se faisaient dévaliser le frigidaire par des héros forcément patibulaires. Que voulez-vous, Les Belles Lettres sont de leur temps comme on dit, et, après le beau succès commercial de la collection de poésie dirigée par notre Dante franco-français, j'ai nommé Francis Lalanne, il faut bien vivre, pas vrai, en vendant quelques condensés du petit livre brun du Front National, c'est porteur, surtout en ce moment, c'est sexy, c'est même trendy paraît-il, comme le dit notre directeur des ventes, puis les livres de Finkielkraut et de Camus, voire ceux de Soral, sont si faciles à écrire ! Enfilade de platitudes, et le fait qu'elles soient affublées de l'étiquette journalistique réactionnaire ne les rend pas moins plates mais encore plus alléchantes pour le client ! Finkielkraut, Camus et, petit séide de ce dernier, le plus doué c'est dire de ces amoureux du miroir, Didier Goux, lequel pousse la vénération pour Narcisse jusqu'à lui copier sa manie pleurnicheuse de raconter la moindre de ses secondes insignifiantes de vie sous la forme d'un Journal, autant de polygraphes qui ressemblent à des agités dans le bocal desquels on aurait jeté les mots Noir, Arabe, Musulman, Immigration, Grand Remplacement, comme s'il s'agissait d'une poignée de pétards allumés, bref, de tels textes écrits par de tels auteurs, c'est tout de même plus aguichant que les douze volumes de Nonos de Panopolis n'est-ce pas, même si ma collègue, ici présente, et dont je ne vanterai jamais assez la discrète efficacité qui me permet de dévorer les meilleurs auteurs de science-fiction, est capable de rédiger en trois jours un volume tiré au cordeau qui expliquera à tous les benêts en mal de rattrapage journalistique l'intérêt apocastatique de ne pas ignorer pareil auteur essentiel, plaisamment condensée par ses soins savants en un Reader's Digest à prétentions intellectuelles.

Tenez, poursuit notre exalté, je vais vous raconter une petite anecdote très amusante, je trouve, moi, poursuit l'implacable lecteur de Jimmy Guieu. Il y a quelques mois, un de ces universitaires voûtés et accablés par on ne sait quelle nostalgie secrète est venu rencontrer l'une des huiles des Belles Lettres, pour lui proposer un projet sur Cœur des ténèbres de Joseph Conrad, un gros volume censé évoquer les répliques littéraires, comme on parle des répliques d'un séisme, de ce grand texte dans le monde anglo-saxon. Je vois que votre intérêt s'éveille. Passionnant, non ? Pardonnez-moi, je suis ironique, je ne peux m'empêcher, comme Jean-Baptiste Clamence, de faire le malin. Bon. Et que croyez-vous qu'on a répondu à ce pauvre gars tout pétri d'illusions littéraires, osant proposer au patron d'une maison d'édition un véritable projet de recherche plutôt qu'une compilation de flatulences, un compendium de machins navrants, bien dans la pente du temps sur laquelle glisse Marine, cédant à toutes les facilités si chères aux modernœuds comme dit l'autre Bouvard aviné ? Vous vous imaginez qu'on allait publier un livre qui se serait vendu à trente ou quarante exemplaires, peut-être ? Non mais ça va pas la tête : Joseph Conrad, combien de divisions ? Mais tout le monde s'en fout de Joseph Conrad et des aventures pour le moins troubles de son Marlow chez les Nègres belges, autant dire dans le trou du cul de l'Afrique ! Vous croyez que Les Belles Lettres pratiquent la charité ou le développement durable, hein ?, demande, menaçant, notre Gauvain du vin rouge et du saucisson. Alors que lui, continue, haletant, Siegfried devenu libraire malgré lui, alors que lui, hein, Didier Goux, avec ce nom qui claque comme un fouet sur les fesses bien roses de tous les imbéciles, alors que lui, Goux (les puristes, du côté du Gers, prononcent même Gouze, glisse-t-il avec un clin d’œil, sans doute par rapprochement avec le champ lexical propre aux ruminants), alors que lui, Gouze, hein, avec un patronyme aussi court que celui de Kurtz quoique moins teuton, alors que lui, il en vend, des exemplaires de son livre, à peu près autant que l'aventurier perdu dans ses ténèbres troquait (ou volait, on s'en fout) des défenses d'ivoire, ma parole, un vrai fleuve, mais de lumière, oui Monsieur !, un fleuve de ventes, de quoi nous aider, ça c'est sûr, à publier les inédits récemment découverts de Plaute, avec une introduction de Richard Millet, qui s'y connaît, ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre, en matière de farce et de comique ! Bref, mon bon Monsieur, précipitez-vous sur ce tout dernier exemplaire d'En Territoire ennemi et n'attendez pas, pour le lire, qu'il soit réédité dans sa version bilingue, avec texte en grec ou en latin en regard de ce monument de la critique littéraire française !»

Ni une ni deux : convaincu jusqu'à l'âme par une telle dévorante passion mise au service de la grande littérature, notre fin lettré se rue sur le dernier (le dernier !) exemplaire disponible d'En territoire ennemi, n'ose pas même croire qu'il le tient fermement dans ses mains, l'ouvre au hasard, le flatte, le flaire, le tourne et le retourne, le referme, l’œil humide, l'enfourne de son regard une dernière fois, il le mâcherait même pour pouvoir le chier et, ainsi, faire corps avec lui plus intimement, rive son regard embué sur cette sublime quatrième de couverture qui geint sur la France devenue «contrée hostile, inhabitable, sotte et ravie d'elle-même», et manque conséquemment se faire renverser par une voiture alors même qu'il a commencé à lire les premières pages de ce gros volume «où le rire cruel tient la dragée haute à la mélancolie», nous précise, encore fort utilement, ladite quatrième de couverture, qui décidément, pour un peu, aurait pu qualifier ce gros livre inutile de chef-d’œuvre ironique de la France décadente, si les vieux mots de la meute, nous le savons, n'étaient pas utilisés pour créer quelque chose là où il n'y a absolument rien ou si peu : un livre de Didier Goux.

Il est franchement inutile d'acheter ce livre sur Amazon.

Il est franchement inutile d'acheter ce livre sur Amazon.Bien après que l'intéressé me contacte, le 13 février 2014, me donnant du Mon cher Juan pour me demander une adresse postale où son éditeur m'enverrait son livre, bien après qu'il ne déclenche une mémorable polémique sur le forum des lecteurs de Renaud Camus après la parution d'un volume consacré aux auteurs réputés infréquentables, bien après encore que nous échangions de tout aussi mémorables noms d'oiseaux, longtemps après que je dîne avec le responsable du défunt blog Criticus et l'intéressé qui, rond comme une pomme, nous avoua le lendemain s'être lamentablement vautré dans un caniveau, bien après que beaucoup d'eau a coulé sous le pont de son admiration indécrottable au vieil hibou anti-remplaciste du Gers, dernière terre libre de France, bien après que, de loin en loin tout de même, j'ai lu certains de ses billets soporifiques commentés par une bonne douzaine de planqués plus ou moins franchement racistes et la plupart du temps incultes profonds, je viens d'achever la lecture d'En territoire ennemi orné d'une virile dédicace, la virilité, chez Didier Goux, ne s'exprimant jamais autrement que par le verbe ou ce qui, chez lui, la et le remplace : un long flot de bavardages et de propos de comptoir, où il excelle à tel point qu'il parvient (presque) à donner le change et faire croire qu'il sait écrire. Curieux tout de même que ce polygraphe frontiste qui, à la date du mois de février 2013, sur son interminable Journal où, comme son Maître point si illustre que cela, il consigne le moindre éclatement de comédon, me donne du «nuisible», et même du «nuisible malheureux, sans doute, précise-t-il, parce je me découvre «inutile», que je comprends que je n'arriverai «jamais à rien ni nulle part» alors que je suis «dévoré d'une ambition puérile», et même encore, qu'il est méchant tout de même notre mémorialiste du panaris et de la déveine intestinale, du «cuistre», «finalement pas réellement cultivé, faisant tourner en rond toujours les quatre mêmes écrivains qui n'en peuvent mais, comme un Monsieur Loyal ses chevaux de cirque», qui prétend enfin, ce doit être le coup de grâce, que je ne m'intéresse nullement à la littérature, en tout cas pas autant que j'aimerais qu'on le croie, «et pas de la meilleure façon qui soit», curieux donc que ce même Didier Goux qui me porte dans une si visible estime ait jugé utile de m'envoyer son gros volume en me tutoyant et, alors que j'ai coupablement omis de l'en remercier, me consacre de nouveau quelques lignes acrimonieuses de ce même Journal, cette fois-ci en février 2014, déversant de nouveau sa petite bile brune, un jus d'âcre senteur composé de Cep vermeil, de bière en canette puant le rot et de chips rissolées à l'huile grasse de pied.

Si mon entrée en matière, comico-festive, a été longue, ma critique d'En territoire ennemi sera, elle, courte. Didier Goux commence comme un Léon Bloy privé de talent et qui alignerait pesamment des chromos voulant devenir exégèses des lieux communs et finit comme un chauffeur de salle de meeting frontiste. Il est à peu près nul lorsqu'il évoque la musique (et quelle musique ! : Trenet, Ferré, Montand) et est tout autant à peu près nul lorsqu'il évoque les rares auteurs qu'il a lus, disons Proust et Balzac, mais aussi Balzac et Proust et, par le biais de cette divine paire, Hugo, Mauriac, Flaubert, Zola, Maupassant, pour ne réduire ces derniers qu'à quelques considérations futiles. Au contraire, dès qu'il se retrouve en territoire ennemi, par exemple lorsqu'il évoque Potocki, O'Connor ou McCarthy tant de fois évoqué dans la Zone, Didier Goux n'est plus capable que d'une seule chose, ce qui est même à la portée d'Arnaud Viviant : paraphraser un livre, nous expliquer, mais en roulant de l’œil qu'il a chassieux à force de l'écarquiller sur des suites incompréhensibles de pages, et en nous tapant sur le dos avec la force d'un butor, qu'il est vraiment tout penaud devant un texte qui le dépasse, autant dire : n'importe quel texte, puisque le malheur de Goux est que tout, absolument tout, y compris une page de Renaud Camus qui a pourtant l'avantage de n'être jamais bien grande, même allongée ou à quatre pattes, le dépasse.

La paraphrase, à tout le moins, pourrait être assez drôle, comme lorsque par exemple notre scribouillard évoque le scénario convenu des films d'horreur (ou F2H, Film d'Horreur Hollywoodien, cf. pp. 71 et sq.). Mais, lorsqu'il s'attaque à un livre dont il n'a strictement rien compris comme Les Noms de Don DeLillo (cf. p. 167), Didier Goux est tout simplement pathétique, lui qui révèle crûment qu'il n'est qu'un pauvre homme qui n'est pas très cultivé ou plutôt que, ayant tenté de se cultiver sur le tard, il reste et restera jusqu'à sa mort un gosse morveux et inculte, auquel on n'a pas appris à se tenir à table, qui se cure le nez en avalant ses pâtes coquillettes jambon beurre et rote lorsqu'il vide son verre de Cola.

Avouons-le, nous plaignons sincèrement Didier Goux qui, après avoir écrit quelques milliers de pages de Journal où il tente à toute force, en serrant les poings devant sa glace Ikéa, d'égaler le narcissique Châtelain perclus en sa trouille, après avoir écrit quelques autres milliers de pages pour des textes où Frida se fait cambrioler le coffre-fort, pardon, où une jeune femme aux charmes évidents qui est tout de même, avouons-le, une petite salope ou, pour le dire avec Goux, une «affolée du berlingot" (p. 87), a vu son «abricot" chahuté par une «liane friponne" (p. 77) plaisamment tendue par l'ignoble mais irrésistible agent quintuple Kévin qui est aussi un lecteur secret de Balzac, parvient tout de même à refourguer ses plus de 400 pages de camelote à un éditeur ayant pignon sur rue et assez bonne réputation.

Ce n'est pas tout, hélas, car, comme tous les faibles qui estiment qu'ils doivent être plaints, Didier Goux n'en finit pas d'étaler son incapacité d'écrire, de conclure. C'est sans doute le motif dans le tapis, pour reprendre une image jamesienne un peu trop sérieuse pour caractériser la grossière toile de jute qu'ajointe avec des agrafes notre laborieux tisserand, que cette radicale incapacité à pénétrer un texte (ou une musique), et à devoir conséquemment écrire, à la conclusion de chaque texte ou presque, «On reste muet» (p. 59). Moi, je reste muet qu'un éditeur comme Les Belles Lettres publie ce genre de torchon en le faisant passer pour un livre, et mon mutisme s'est même accru quand j'ai constaté qu'il a publié un nouveau volume de ce zouave sentant le mauvais parfum et l'alcool de supérette.

Cruelle lucidité tout de même, que celle qu'étale, comme du beurre ranci, notre Rouletabille du journalisme de faits divers, cruelle nullité d'un écrivain qui ainsi ne sait jamais comment conclure ses petites pochades. Nous apprenons par exemple que La Marche de Radetzky «est tout entière marquée de l'empreinte de l'agonie» (p. 61), nous apprenons que l'auteur est «quelque chose comme heureux» (p. 62) après le visionnage d'un film de Samuel Fuller, nous apprenons que «rien d'autre n'est venu» (p. 95) qu'une plate paraphrase de l'histoire imaginée par Ingmar Bergman, réalisateur d'En présence d'un clown, nous apprenons que «ça, c'est ce que vous vous dites après coup – parce que le pauvre lecteur se console comme il peut» (p. 101), nous apprenons que «On verra» (p. 103), nous apprenons que La Recherche, de Proust bien sûr, est une «forme personnelle de l'Eucharistie» (p. 109), nous apprenons que, chez «Balzac, chaque personnage est, comme dirait l'autre, une force qui va; chez Proust, c'est une impuissance qui tourne» (p. 111), nous apprenons que La Cousine Bette est un implacable chef-d’œuvre» (p. 122), et ainsi de suite, jusqu'à la dernière saynète du livre de Didier Goux, à la page 424.

Un bon écrivain, un écrivain à tout le moins appliqué, qui ne se contenterait pas de citer, chaque fois qu'il le peut, René Girard (cf. p. 108), comme le font tous les imbéciles qui n'ont lu qu'un seul de ses ouvrages, un bon écrivain commencerait justement ses textes par la phrase qui, chez Didier Goux, les conclut, et s'interrogerait ainsi sur l'équatorialisation que Didier Goux croit discerner à l’œuvre dans les pseudo-thèses de son Maître Renaud Camus (cf. p. 120), sans du reste s'attarder sur ce terme étrange qu'il n'explique pas.

En fait, comme tous les impuissants, Didier Goux prétend rejouer la scène de sa perpétuelle humiliation, de son humiliation ontologique (1), comme si chacune de ses phrases, et singulièrement, je l'ai dit, ses pathétiques conclusions ou chutes signifiaient, en fait, secrètement : «Regarde ô mon rusé lecteur, mon hypocrite lecteur, mon frère, regarde comme je ne sais strictement rien, comme je fais étalage de ma crasse ignorance, de mon inculture, de mon absence d'éducation, vois comme j'étale complaisamment, comme une viande faisandée dont je maquille le goût de carne d'une sauce elle-même frelatée, regarde donc comme j'arrive à te faire sentir mon impuissance, hume, flaire ce relent nauséabond jusqu'au vomissement et souviens-toi, toujours, que les barbouilleurs ne sont jamais autant pressés que lorsqu'ils prétendent barbouiller celui qui les lit et, ainsi, le faire quelque peu participer à leur nullité, lui communiquer un peu de leur crasse et de leur odeur de sous-vêtements jamais aérés». En effet, nous pouvons dire que Didier Goux est tout entier girardien, lorsqu'il affirme qu'il n'est, tout au plus, qu'un barbouilleur et un pisseur de copie, exigeant de son lecteur qu'il comprenne son indicible souffrance de n'être, justement, qu'un raté et de n'être point suffisamment stupide pour ignorer cette cruelle vérité. Comme tous les impuissants, Didier Goux jouit d'étaler sa nullité, et, en somme, écrivant des milliers de lignes par mois, n'a qu'une souffrance : que nul de ses lecteurs n'ose lui exposer, clairement, qu'il est nul, comme si la nullité littéraire (nous nous bornerons à celle-ci) de Didier Goux, pourtant aussi discrète qu'un groin sur le visage d'un chérubin, lui jouait décidément un sale tour en se rendant invisible. Impuissant dans l'acte même qui devrait lui conférer l'existence, écrire, Didier Goux, comme tous ses semblables, n'est pressé que d'une seule chose : exposer son malheur, coller sous le nez de qui le lit, de n'importe qui, du premier pauvre hère venu, comme l'explique Jean-Baptiste Clamence dans La Chute, sa médiocrité criante puisqu'elle s'étale et s'illustre en quinze forts volumes reliés en peau de blaireau.

De fait, la pire avanie que l'on puisse imaginer, pour Didier Goux, andouille immarcescible préférant Zola à Bloy (2), qui n'a rien à dire sur Ernesto Sábato, qui n'a rien à dire sur Gómez Dávila, qui n'a pas davantage à dire sur Robert Penn Warren, bref : qui n'a rien à die sur chacun des auteurs qu'il lit, consisterait à ne point parler de son livre inutile, comme lui-même le nota quelque part sur son blog pléthorique. Il est toutefois une cruauté plus subtile encore : lire son livre, y passer non pas des jours mais des semaines tant il est ennuyeux, et comprendre, vraiment comprendre jusqu'à plaindre ce triste sire, le cri de désespoir d'un auteur sans livre, qui jamais n'écrira de livre, qui le sait, qui en souffre, qui ne s'en remet pas, qui nous le répète de livre en livre raté, idiot sous une apparence de légèreté. En somme, non point l'humilier, car un homme comme Didier Goux est revenu de toutes les humiliations, mais lui montrer que c'est d'abord lui, et lui seul, Didier Goux, qui a parfaitement jugé, dans chacun de ses textes ou presque, sa verbeuse absence de talent.

Nota bene

Il va de soi que les trois personnages de cette saynète désobligeante ne sont que le fruit de ma coupable imagination.

Notes

(1) «Pour filer la métaphore végétale, j'ai une claire conscience de la pauvreté du sol où j'ai poussé; d'où la faiblesse des rameaux malgré les tonnes d'engrais que je leur alloue depuis quarante ans» (p. 28).

(2) Didier Goux préfère Zola à Bloy. Tout est dit.

Imprimer

Imprimer