« Les Sociétés secrètes de Thomas De Quincey | Page d'accueil | La nouvelle gigantomachie, 1 : chiliasmos et katechon, la polarité fondamentale, par Baptiste Rappin »

05/02/2018

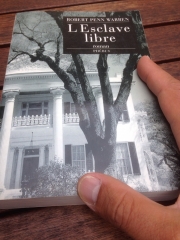

L'Esclave libre de Robert Penn Warren

Crédits photographiques : Jack Delano, 1941.

Robert Penn Warren dans la Zone.

Robert Penn Warren dans la Zone. Acheter L'Esclave libre sur Amazon.

Acheter L'Esclave libre sur Amazon.Les lignes qui suivent ne constituent pas à proprement parler une critique en bonne et due forme, car il s'est écoulé bien trop de temps entre le moment où j'ai fini de lire L'Esclave libre publié en 1955 sous le titre de Band of Angels et celui où j'écris ces mots. On lira cette note, je l'espère avec profit, en gardant à l'esprit qu'il ne s'agit que d'une évocation qui m'est par définition toute personnelle, et comme la recréation de mon processus de compréhension d'un roman labyrinthique au moyen de commentaires télégraphiques écrits sur mon exemplaire tout balafré de notations. Cette note conclut la série de textes que j'ai consacrés à tous les romans de Robert Penn Warren, bien que le lecteur de langue française ne sache strictement rien de l'essayiste, du poète et du correspondant que fut cet écrivain colossal, seul peut-être, dans son pays, à pouvoir oser défier William Faulkner. Du reste, toute critique, même la plus aboutie, se déclinant en parties et sous-parties, pourrait tenir aisément dans les tout premiers mots du roman : «Oh, qui suis-je ?... Tel a été le cri de mon cœur si longtemps !» (1), cri du personnage féminin dont nous allons suivre la longue quête de liberté, cri immédiatement suivi de l'interrogation qui en découle, en cela qu'elle plonge cette aventure dans un puits (2) sans fond dans lequel la mémoire ose s'aventurer, bien que perplexe et déroutée : «Parfois, ce lieu réel et le lieu que je vois en imagination, dans mon rêve de liberté joyeuse, semblent se confondre. Mais comment cela peut-il se faire, puisque le lieu de mon rêve est le symbole d'un commencement et que le lieu issu de mes souvenirs possède une tombe, symbole de fin ? Puisque le lieu que je vois en rêve est un lieu de liberté alors que le lieu véritable évoque une immobilité crispée ? Pourquoi ces deux images, dans un émoi extrêmement poignant, se mêlent-elles parfois en mon cœur ?» (p. 14). Cette coïncidence des opposés sera plus d'une fois mentionnée dans le livre, comme lorsque le narratrice, Amantha Starr, aura l'impression «de vivre à la fois une fin et un commencement» (p. 274). En tout cas, ces quelques mots confirment ce que le préfacier et fondateur des éditions Phébus a écrit, affirmant de Robert Penn Warren qu'il est «un homme en guerre avec lui-même», et remarquant que Michel Mohrt, dans le célèbre texte qu'il a consacré à l'écrivain en 1951, a eu raison de voir en lui «une sorte de Bernanos américain" car, pour l'un comme pour l'autre de ces deux écrivains, la «justice d'une cause [...] importe moins que ce sentiment forgé sur l'enclume de l'insoumission : qu'aucun combat n'est le bon, mais que mieux vaut encore se battre, fût-ce en pure perte, que de pactiser avec la vertueuse tiédeur du troupeau» (p. 11).

La mémoire convoque les anciens souvenirs (nous sommes à la moitié du 19e siècle), liés, pour notre narratrice, Amantha dite Manty, aux histoires que lui racontait Shaddy, «quand l'envie lui en prenait et qu'il s'embarquait dans un récit décousu sur ce qu'il avait fait longtemps auparavant, sur ce que faisaient les jeunes au temps où il était petit, sur les gens qu'il avait connus, les méchants et les bons, ou quand il me racontait des histoires sur les animaux, les serpents, les loup-garous, le croquemitaine et les feux follets» (pp. 25-6).

La mémoire rappelle aussi le temps perdu mais cette fois-ci à l'échelle d'une région sinon d'un continent tout entier, le temps perdu de ces «réformateurs à l'ancienne mode», appartenant «à une race qui a aujourd'hui disparu de notre pays à cause de la marée des succès, de la folie de l'argent, à cause de ceux qui dirigent les affaires, les Astor et les Vanderbilt, à cause des chemins de fer qui sillonnent le continent, à cause de la ruée qui a poussé les gens à occuper les plaines, à extraire les minéraux précieux de toutes les montagnes» (p. 43).

La mémoire, sondant l'abîme du passé, est surtout la garante de la continuité du moi, du moins en offre-t-elle une image point trop morcelée, car n'oublions pas que l'héroïne de Penn Warren n'a de valeur éminente, humaine, tragique, existentielle, que parce qu'elle cherche coûte que coûte à se comprendre et, en se comprenant, à se libérer de ses chaînes, qu'elles soient réelles ou symboliques, et parce qu'elle ne cesse de s'interroger sur la pertinence de ses moindres gestes, allant même jusqu'à soupçonner d'être une femme inconnue à ses propres yeux (3) : «Oh, ne sommes-nous donc rien de plus que les événements qui forment notre propre histoire ? Des perles enfilées côte à côte sur un fil ou des petits nœuds de crainte, d'espérance, d'amour, de terreur, de désir, de désespoir, de besoins, de calculs, de sang et de rêve ? Non, je m'exprime mal. Dans cette comparaison, qu'est le fil sinon le moi, ce dont il est justement si difficile de connaître l'existence ?» (p. 85, l'auteur souligne). Il s'agira dès lors de tenir ce fil d'Ariane et de voir jusqu'où il nous conduit, car le lâcher signifierait à coup sûr que nous nous perdrions à tout jamais dans le labyrinthe incompréhensible d'une histoire pleine de bruit et de fureur. C'est en tout cas en veillant à ne point le perdre que nous réussirons peut-être à «vivre en paix avec soi-même» (p. 347) et à parvenir, aussi, non point à promettre le «règne de toutes les vertus" ou à «faire régner le bien dans le monde» (p. 374), ces chimères utopiques qui toujours hantent les consciences des romanciers nord-américains, particulièrement ceux qui viennent du Sud comme Walker Percy, mais à purifier nos âmes.

Comme toujours chez Robert Penn Warren, la quête du sens de sa propre destinée ne peut jamais se départir de l'évocation de l'histoire remarquable d'un continent immense, cette histoire elle-même s'entant sur un substrat mythologique dans lequel le moi, en fin de compte, trouve son propre socle symbolique, sinon ontologique : «En ce temps-là, les plus beaux vapeurs, les palais de mille tonnes, tel L’Éclipse, transportaient leur combustible par grosses quantités. Mais les plus anciens, comme le Kentucky Queen, avançaient clopin-clopant, le long du fleuve, d'entrepôt de bois en entrepôt de bois – piles de bûches jetées sur un banc [sic] de boue par un métayer pouilleux ou par un fermier nourri de lard salé, tas de rondins accumulés à la lisière de la forêt profonde par des bandits métissés, barbus, paludéens, imbibés d'alcool, à foulard rouge, dont les haches luisaient dans le soleil ou à la lumière du feu de camp, et qui crachaient dans l'eau avec un dédain fondamental, avant de se renfoncer dans l'ombre des arbres» (p. 103).

Cette trouée dans une histoire si évidemment capricieuse comme le cours erratique d'un fleuve, cette histoire romanesque est pleine de signes qu'il est difficile sinon impossible de parvenir à déchiffrer, comme le montre tel épisode que nous pourrions juger insignifiant, mais qui ne l'est pas, car il condense en quelques mots le sens de l'entreprise littéraire forcenée de Robert Penn Warren : «Plus loin sur le fleuve, près de Memphis, un cavalier arrêta son cheval un jour au bord même d'une abrupte falaise. Très haut au-dessus de nous, immobile, il se détachait, hiératique, sur le ciel du matin, telle une statue possédant une signification magnifique et lugubre mais impénétrable. Ou tel un prodigieux être aérien» (p. 107). Quelques pages plus loin, la narratrice évoquera ce signe ainsi que d'autres, autant de jalons à jamais perdus de tout ce qu'elle a été, tout ce qu'elle a ressenti, tout ce qu'elle a vu, et qui est irrémédiablement perdu, même si ces signes, d'autres encore, composent, fil à fil, le tissu d'une vie qu'il ne faut jamais hésiter à remémorer, c'est-à-dire raconter : «Starrwood et Mr. Marmaduke, le cavalier perché sur sa falaise et la personne qui m'avait fait des signes depuis la digue, le cerf qui était venu voire dans la lumière rose du soir et les derniers bandits mélancoliques aux yeux rouges qui nous avaient lancé un regard furieux avant de quitter l'entrepôt de bois et de disparaître dans l'ombre de leurs arbres, et le pêcher qui flottait vers la mer avec sa couronne voletante de papillons enivrés par sa floraison» (p. 112), autant d'images que nous pourrions voir projetées sur un écran dans une adaptation du roman de Robert Penn Warren qu'aurait réalisée un Terrence Malick n'ayant encore point trop sombré dans la parodie de son propre talent.

Chaque spectacle, fût-il le plus anodin comme un cheval dont un homme prend soin, peut et doit être interprété comme un signe aux conséquences insoupçonnables, faisant «partie de la beauté somnambulique de la scène, en être en quelque sorte l'achèvement» car, nous dit la narratrice, elle en a ressenti «un élan de bonheur, d'émotion, comme une révélation ou une délivrance. Aujourd'hui, ajoute-t-elle, lorsque je repense à cet instant, je me dis qu'après la période de souffrance et de solitude que je venais de connaître, cette pièce ombreuse, la toile blanche que je tenais, la scène de l'autre côté de la fenêtre ont dû m'apparaître comme une sorte de réintégration dans la vie, si illusoire que fût cette réintégration, et je me dis que l'acte naturel de l'animal [qui a laissé tombé «deux ou trois grosses pommes de crottin doré et compact»] a dû évoquer pour moi l'unité profonde, rédemptrice de l'existence qui transformait l’écœurement en beauté» (p. 133).

De tous les signes, le nom est l'un des plus puissants, et ce n'est pas un hasard si c'est un homme qui, lorsqu'il appelle la narratrice par son prénom affectueux, Manty, rend son identité à cette dernière car, «en tombant des lèvres de cet être mystérieux, des lèvres de cette silhouette imprécise qui se tenait sur le seuil de ma chambre, là où la lueur de la lampe ne parvenait qu'à peine, des lèvres de cet homme de qui émanait la toute-puissance, mon nom me restituait mon identité" (p. 141). A contrario, le fait de cacher un nom sous un autre pourra être vécu comme une véritable trahison, la révélation d'un mensonge correspondant à un pan de réalité qui s'effondre et, avec elle, le nom fallacieux : ainsi, Hamish Bond, cet homme qui comme tant d'autres «a vu des tas de choses» (p. 155) mais qui, lui, semble savoir, à la différence de ces derniers, à quoi cela lui a servi, ne s'appelle-t-il pas Hamish Bond en vérité (cf. p. 227), la révélation du vrai nom de ce compagnon coïncidant alors avec la narration d'une plongée dans les ténèbres africaines qui ne peut bien évidemment que nous rappeler celle de Kurtz (4) : «Je partis donc pour Rio Pongo. Et jusqu'au cou dans les nègres ! Rio Pongo, Rio Pongo, me dis-je en écoutant Hamish Bond. Et je tentai de susciter une image dans mon esprit : une côte verte, une obscurité pourpre qui descendait sur le ciel d'or» (p. 237); Marlow eût pu employer cette expression, et écrire lui aussi que, à «Agbomé, l'air n'est pas frais, il n'est pas pur. Le soleil flamboie sur un mur de boue long de plusieurs kilomètres. Au sommet de ce mur, des busards, au pied, un fossé à sec, à l'intérieur, des palais de boue, hauts de vingt mètres. Partout des crânes sont encastrés dans les murailles, et par terre, le pavage est fait de crânes sur lesquels marche le roi. Agbomé compte encore vingt mille habitants vivants» (p. 246). Marlow peut-être, sinon Conrad lui-même bien que nous sachions qu'il goûtait fort peu l'emploi de ce vocable pour le moins embarrassant, aurait pu affirmer, ne serait-ce que sous la forme d'une boutade cruelle, que l'on «rendrait service à Dieu si on enfonçait ce foutu pays africain sous la mer" car si c'est «peut-être Dieu qui l'a créé», il «n'en a plus le contrôle...» (p. 243).

Chaque spectacle, chaque signe, chaque mot doivent s'insérer dans l'Histoire qu'il faut savoir lire et dire, l'Histoire qui n'est peut-être même qu'un immense récit dont nous ne saurions être rien de plus qu'une minuscule virgule. Je cite intégralement le long passage ouvrant le chapitre 6, où Robert Penn Warren scrute l'Histoire : «Nous vivons, dans le temps, cette petite portion de temps qui nous est dévolue, mais cette portion de temps ne constitue pas seulement notre vie, c'est également la somme de toutes les vies contemporaines de la nôtre. En d'autres termes, c'est l'Histoire. Et tout ce que nous sommes est une expression de cette Histoire. Nous ne vivons pas notre vie, c'est notre vie qui nous vit. Nous ne sommes au bout du compte que ce que l'Histoire nous fait. C'est du moins ce que j'ai entendu dire», poursuit la narratrice, qui précise que, cependant, «nous sommes contraints de trouver un sens à ce que nous avons vécu – ou à ce qui nous a vécus – et il y a de multiples questions qui réclament une réponse, – comme des enfants attroupés autour de nos genoux qui réclament un bonbon. Non ! mieux vaut une autre comparaison. Ces questions ressemblent à des enfants attroupés autour de nos genoux qui réclament un conte avant d'aller se coucher, et, si nous pouvons leur faire le récit qu'ils attendent, alors, ces enfants – ces questions – s'endormiront bientôt, et nous pourrons nous endormir, nous aussi» (p. 175).

L'Histoire apparaît donc aux yeux de l'auteur comme une communauté de destins, une dimension englobante que nos actes concourent à façonner, mais qui nous dépasse, comme si notre liberté, non point fallacieuse ni illusoire, devait toutefois, pour advenir et ne point tomber piteusement au bout de quelques heures, s'enter sur cette force entropique ou centrifuge, qui en tout cas nous dépossède de nos actes et nous fait sortir hors de nous-mêmes, la sortie finale si je puis dire n'étant pas autre chose que la mort, soit le moment où les questions, ces enfants attroupés autour de nous et qui nous pressent malicieusement, trouvent les réponses convenables, lesquelles ne peuvent être valables qu'à la condition expresse de s'ordonner au sein d'un récit. En somme, l'Histoire, qualifiée de «comédie barbare» (p. 267), n'est rien d'autre que la Littérature, et c'est à elle de relier entre eux les événements les plus disparates, telle jeune femme étendue sur le lit qui vient de faire l'amour avec un homme bien plus âgé qu'elle, et «la conversation qui a lieu le même soir, à New York, entre des banquiers dont le cognac français fait briller les yeux au milieu des volutes parfumées de la fumée des cigares», ou encore avec «la terreur nocturne, mère des sueurs froides, que ressent un politicien couché à Washington», ou bien avec les «songes d'un vieillard rébarbatif assis à la chandelle, dans une ferme du Maryland, non loin de Harper's Ferry, qui abandonne la lecture de l’Écriture sainte et remue ses lèvres rigides pour une prière, en soupirant après le moment où la vieille chimère abreuvée de sang tourbillonnera de nouveau devant ses yeux et justifiera tout». Comme chez Léon Bloy, nous ne savons donc pas «qui est la victime de qui» (p. 176), dans cette Histoire considérée comme un «obscur royaume des possibilités» (p. 333), où les uns paient pour les crimes des autres, alors même qu'il est «étrange de voir que les choses se déroulent le plus souvent selon une logique interne implacable, quoique les manifestations de cette logique paraissent dépendre de simples coïncidences», tel ou tel personnage pouvant ainsi apparaître dans le récit et traverser la trajectoire que poursuit la narratrice, trajectoire qui lui semble rectiligne alors même qu'elle n'est sans doute qu'une suite d'avancées et de reculs, mais aussi d'ellipses et d'écarts sensibles sur des voies de traverse, tel ou tel pouvant donc croiser la narratrice, comme s'il avait été «mystérieusement convoqué par une sorte de nécessité, par une voix secrète, et [si] un feu follet dansant l'avait guidé parmi le bourgeonnement de cet après-midi printanier rempli de chants d'oiseaux» (p. 202).

Cette voix secrète n'est pas seulement celle qui préside à nos destinées, mais celle-là même qui pulse dans les artères de la narratrice, Amantha Starr, et cette voix est celle de la culpabilité, qui ne cesse d'irriguer les pages inquiètes de L'Esclave libre : «Je me vis telle que j'étais avec cette souillure, ce sang noir qui bouillonnait dans mes veines. Oui, je vis vraiment un sombre flot courir dans toutes mes veines, dans toutes mes artères. Non, une goutte d'un liquide brun qui se diluait lentement dans un verre d'eau claire...» (pp. 290-1). Ainsi, chacune des hautes figures masculines rencontrées par Amantha, Seth Parton, Tobias Sears, Hamish Bond ou plutôt Alec Hinks et l'esclave K'la Rau-Ru (5), peut à bon droit être considérée comme un jalon, un vecteur dans et de l'émancipation d'une femme qui est comme le réceptacle de l'histoire douloureuse que nous conte Robert Penn Warren, et comme l'incarnation destinale d'une figure de l'Histoire, ici de nouveau évoquée dans une belle hauteur de vue : «Car tout se passe toujours comme si votre vie était déjà destinée à l'avance, comme si sa forme se dressait non dans le temps mais dans l'espace et que vous attendiez qu'elle vous fût révélée dans toute son inéluctabilité, comme si votre existence n'était que le processus par lequel cette forme préexistante dans l'espace se fait événement dans le temps»; et Robert Penn Warren de poursuivre en détaillant les contours de cette inéluctabilité dans laquelle, toutefois, il est possible de s'insérer et de trouver sa place, pour faire advenir un sens, pour parvenir à ne point vivre la présence de ce sang noir dans ses propres veines comme une faute mystérieuse, l'image d'une faute aux contours imprécis, mais pas moins lancinante : «Vous ne la distinguerez nettement qu'à la dernière minute, mais quelque chose en vous est certain que cette forme existe hors du temps, qu'elle sera transposée dans le temps. Et ce quelque chose en vous, qui vous cloue sur votre chaise, la respiration suspendue, parmi vos invités, qui vous oblige à fixer vos regards sur un visage pour en décoder la profonde signification», eh bien ce «quelque chose en cous aspire au baiser du Destin» (p. 338).

Cette forme préexistant dans l'espace et que le temps incarne, nous osons l'appeler l'âme, mais Robert Penn Warren, lui, ne la nomme pas précisément, et se contente d'évoquer son héroïne qui tâtonne «dans l'ombre pour toucher la forme de [s]a vie, dressée hors du temps» (p. 340). Cet extrait représentait peut-être ce que d'autres ont appelé le cratère du roman et que j'ai comparé pour ma part à un trou noir dans Maudit soit Andreas Werckmeister !, à savoir le lieu vers lequel celui-ci converge tout entier et qui est aussi à la fois la source du texte, celui autour duquel ce dernier ne cesse de tourner, voire vers lequel il se précipite afin d'être dévoré puis réengendré.

Dès lors, la quête d'Amantha Starr n'est pas seulement, bien sûr, celle à laquelle toute femme s'adonnera au long de sa vie en rencontrant des hommes (6) qui la révèleront et la blesseront, et la révèleront en la blessant, car ces hommes «ont beau vivre longtemps, on dirait qu'il y a toujours quelque chose qu'ils ne savent pas» (p. 172), et ce manque cruel les rend irritables, blessants, involontairement méchants, eux-mêmes errant en désirant d'être rachetés (cf. p. 189) par une femme. C'est aussi avant tout la quête de l'auteur pour toucher cette plénitude de la vie (cf. p. 371), tenter de découvrir ce qui se passe dans le monde, «derrière cette porte verrouillée» (p. 383), afin de se libérer de l'Histoire, Manty se considérant plus d'une fois «prise dans la corolle de l'Histoire, étouffée dans l’œsophage du temps» (p. 391), afin encore de passer «de l'autre côté du miroir», puisque Amantha, plus d'une fois là aussi, contemple les «événements du monde comme si [elle] les voyai[t] à travers une vitre» (p. 262), puisque les personnages semblent voir la réalité qui les entoure «comme à travers les mailles d'un filet» (p. 412), ce qui lui permettra de créer «l'ermitage secret» (p. 425) dont la vision rêvée sera contrebalancée et mise en péril par une autre image, parfaite dans son hermétisme mais bien évidemment illusoire et dangereuse, celle «d'une vie pétrifiée dans une éternelle extase, dans la paix, hors du temps, sans passé et sans avenir" (p. 430) qui ne peut être que la mort ou une vie atroce murée dans le tête-à-tête stérile de deux solitudes jalouses de leur liberté fausse, avare (7), avec «toujours cette vieille impression, toujours ce vieux cauchemar» de se voir seul «au milieu d'un désert» avec «les horizons [qui] s'enfuient à l'infini dans toutes les directions» (p. 212) alors même que vous taraude l'évidence, l'unique certitude, peut-être, chevillée à l'esprit et au corps : «On n'a qu'une seule vie, fit-il. On voudrait lui donner un sens» (p. 316).

En fin de compte, la quête de la liberté, mais pas d'une liberté à vide («Libre ?... Libre de quoi ?... Pour quoi ?...», p. 268) puisqu'elle s'insère dans un destin accepté n'est pas fondamentalement différente d'une vision conservatrice du monde, comme le montre tel étonnant portrait du planteur nord-américain qu'il ne s'agit en aucun cas de présenter favorablement et encore moins d'absoudre pour Robert Penn Warren (8). Comme si, en fin de compte, un ordre, une ébauche d'ordre, aussi imparfait qu'on le voudra, valait mieux que cette «succession de choses» (p. 391) à quoi se réduit la marche de l'univers, les événements fugaces et incompréhensibles étant tous emportés «dans le grand courant de l'Histoire», notre héroïne ayant même la vision cauchemardesque d'un univers se réduisant à «une unique fleur, énorme, blanche, s'épanouissant dans un silence parfait et dans une obscurité complète» (p. 390), s'ouvrant mais pour quels yeux inimaginables «au plus profond de l'énorme nuit» (p. 399).

Notes

(1) L'Esclave libre (Band of Angels, 1955, traduit de l'américain par J.-G. Chauffeteau et G. Vivier, préface de J. P. S. (Jean-Pierre Sicre), éditions Phébus, 1998), p. 13. Le texte proposé, comme désormais la majorité des textes des éditeurs français qui ne savent plus ce que relire et corriger signifient, comprend beaucoup de fautes, comme en témoigne d'ailleurs un de nos extraits.

(2) «Et, comme si j'avais mystérieusement pu voir dans l'obscurité intégrale de mon être, j'eus la vision d'une masse couleur de rubis étincelante en dépit de l'obscurité. Il y avait des méandres compliqués, des renflements, une grisaille, la blancheur de la lymphe, l'écarlate du sang, une douce flaccidité, l'obscurité... On aurait dit que là, en plein jour, je m'effondrais, je m'écoulais intérieurement. On aurait dit que j'étais moi-même un puits dans lequel je tombais interminablement, un puits délicieux et sombre comme le sommeil, comme la mort. Mais je n'avais nulle envie d'arrêter cet écoulement, cette chute, cette agonie» (p. 125).

(3) «Je me touchai le visage, je me tâtai le buste et, j'en étais sûre, ce corps ne m'appartenait pas. Il appartenait à quelqu'un d'autre, à quelqu'un qui méritait infiniment, infiniment ma pitié» (p. 87).

(4) Rappelons que l'aventure de Marlow sera aussi évoquée dans un autre roman de Robert Penn Warren.

(5) «Qu'est-ce qu'un K'la ? demandai-je. Un K'la ? répéta Hamish Bond. C'est un esclave d'une espèce particulière. Presque comme un frère ou un fils. C'est celui à qui on raconte tous ses secrets. Celui qui meurt quand on meurt. Parfois on le tue, mais aussi, parfois, il se laisse dépérir et il meurt» (p. 256).

(6) Voir les pages 4459 et 460, où Amantha Starr évoque tour à tour les hommes qu'elle a connus, disant d'eux qu'aucun n'était parvenu à la libérer.

(7) Voir la description de la vie de Seth Parton et de Miss Idell, «seuls, sans enfants, murés dans leur immense maison, murés dans leur richesse, murés dans leur grand lit, murés, chacun pour soi, dans le désir impitoyable, jamais assouvi, qui les poussait l'un vers l'autre, murés dans leur être, et je me demandai lequel des deux s'était finalement levé, une nuit, abandonnant l'autre endormi, comme on abandonne un vêtement dont on s'est trop servi. Je me demandai lequel des deux s'était levé après les morsures sur les seins, les coups de griffe, les spasmes, et s'était mis à errer dans les couloirs et les pièces de cette immense maison» (p. 446).

(8) «Il y avait les digues qui s'éboulaient, la jungle qui envahissait les coins fertiles, les récoltes qui pourrissaient dans les champs, les nouveaux venus qui accaparaient les terres» mais, «constamment, derrière tout cela, le planteur rebelle, toujours hostile en son cœur au nouvel ordre, affamé, dur, qui attendait sa revanche. Qui l'attendait de la loi sur le vagabondage, des décrets législatifs, en maniant le fouet, en refusant de donner des salaires, en faisant régner la terreur, mais surtout en imposant simplement sa présence, sa main qui planait sur toutes choses, son arrogance, son humour, ses étranges violences, ses traits de longanimité encore plus étranges, ses éclairs de compréhension, ses actes de justice. Le planteur, symbole d'un ordre incertain et dune incertaine adaptation au monde» (pp. 334-5).

Imprimer

Imprimer