Rechercher : francis moury george romero

Le rayon vert d'Éric Rohmer, par Francis Moury

19/02/2010 | Lien permanent

Le genou de Claire d'Éric Rohmer, par Francis Moury

27/01/2010 | Lien permanent

Le beau mariage d'Éric Rohmer, par Francis Moury

13/02/2010 | Lien permanent

Les nuits de la pleine lune d'Éric Rohmer, par Francis Moury

18/02/2010 | Lien permanent

Pour et contre l'Europe : Serge Rivron et Francis Moury

En Euroland, vous serez comme des dieux... ou : Non au projet de Traité constitutionnel européen.

En Euroland, vous serez comme des dieux... ou : Non au projet de Traité constitutionnel européen. Pro Europa : de l'Occident à l'Europe, par Francis Moury.

Pro Europa : de l'Occident à l'Europe, par Francis Moury. Qui est contre l'Europe ? Réponse à Francis Moury, par Serge Rivron.

Qui est contre l'Europe ? Réponse à Francis Moury, par Serge Rivron. Pro Europa, 2 : d'une Europe formelle et d'une Europe réelle, par Francis Moury.

Pro Europa, 2 : d'une Europe formelle et d'une Europe réelle, par Francis Moury. Pro Europa 3 : l'Europe et sa médiatisation, par Francis Moury.

Pro Europa 3 : l'Europe et sa médiatisation, par Francis Moury. Référendum constitutionnel : cette bizarre campagne, par Serge Rivron.

Référendum constitutionnel : cette bizarre campagne, par Serge Rivron. Non à la Constitution européenne ou claire épigramme en ces temps troubles, lettre de Serge Rivron.

Non à la Constitution européenne ou claire épigramme en ces temps troubles, lettre de Serge Rivron. Heureux et fier... Mais après ?, par Serge Rivron.

Heureux et fier... Mais après ?, par Serge Rivron. Réponses de deux imbéciles déclarés à un collabo constipé (Pierre Cormary).

Réponses de deux imbéciles déclarés à un collabo constipé (Pierre Cormary). Pierre Cormary ou la Légende du Petit Inquisiteur.

Pierre Cormary ou la Légende du Petit Inquisiteur. Requiem pro Europa ?, par Francis Moury.

Requiem pro Europa ?, par Francis Moury. La forfaiture, par Serge Rivron.

La forfaiture, par Serge Rivron.

21/03/2013 | Lien permanent

Heidegger ex cathedra, 4 : “l'écrit sur le mal”, par Francis Moury

Heidegger ex cathedra, 1 : religion.

Heidegger ex cathedra, 1 : religion. Heidegger ex cathedra, 2 : philosophie antique.

Heidegger ex cathedra, 2 : philosophie antique. Heidegger ex cathedra, 3 : philosophie moderne et contemporaine.

Heidegger ex cathedra, 3 : philosophie moderne et contemporaine.Á propos de Martin Heidegger, La Métaphysique de l'idéalisme allemand (Schelling) (1941) (traduction de Pascal David et François Fédier, Éditions Gallimard, coll. NRF-Bibliothèque de philosophie, 2015).

«L'explication leibnizienne pourrait tout au plus s'appliquer au mal grossier et commun, non à ces grandes manifestations du mal que nous présente l'histoire universelle, et où il se montre uni à la plus grande énergie, aux forces spirituelles, et même morales, sous leur forme la plus parfaite.»

F.W.J. Schelling, Contribution à l'histoire de la philosophie moderne (1835-1837) (traduction de J.-F. Marquet, éditions PUF, coll. Épiméthée, 1983), pp. 72-73.

«Et ce fut la lune de miel de la philosophie allemande […] cette période encore si juvénile [...] période innocente et riche où chanta la fée maligne du romantisme, alors que l'on ne savait pas encore distinguer entre «découvrir» et «inventer» ! On découvrit avant tout une faculté pour les choses «transcendantes». Schelling la baptisa du nom d'intuition intellectuelle et vint ainsi au-devant des désirs les plus intimes de ses Allemands remplis d'envies pieuses.

Friedrich Nietzsche, Par-delà le bien et le mal (1886), § Les préjugés des philosophes (traduction d’Henri Albert, Éditions Mercure de France, 1903), p. 26.

Ce livre est la traduction du tome 49 de l'édition allemande des œuvres complètes de Martin Heidegger. Il rassemble en un seul volume un cours (rédigé) puis un séminaire (notes personnelles préparatoires, plans, schémas, annexes) de 1941 sur la métaphysique de l'idéalisme allemand reposant sur un éclaircissement du cœur des Recherches sur l'essence de la liberté humaine (1809) de F.W.J. Schelling, à savoir la distinction entre «fondement » et «existence», distinction permettant seule de fonder métaphysiquement le sens de la liberté et du mal, permettant seule de rendre compte de la réalité effective, systématique, de l'être comme absolue unité dynamique, unifiant la nature et l'esprit. Heidegger résume (pp. 204-5) pour quelles raisons ce traité de Schelling sur la liberté est aussi et d'abord un «écrit sur le mal», mais le mal envisagé d'abord comme moteur ontologique de la dialectique du système de l'idéalisme objectif de Schelling.

Ce livre est la traduction du tome 49 de l'édition allemande des œuvres complètes de Martin Heidegger. Il rassemble en un seul volume un cours (rédigé) puis un séminaire (notes personnelles préparatoires, plans, schémas, annexes) de 1941 sur la métaphysique de l'idéalisme allemand reposant sur un éclaircissement du cœur des Recherches sur l'essence de la liberté humaine (1809) de F.W.J. Schelling, à savoir la distinction entre «fondement » et «existence», distinction permettant seule de fonder métaphysiquement le sens de la liberté et du mal, permettant seule de rendre compte de la réalité effective, systématique, de l'être comme absolue unité dynamique, unifiant la nature et l'esprit. Heidegger résume (pp. 204-5) pour quelles raisons ce traité de Schelling sur la liberté est aussi et d'abord un «écrit sur le mal», mais le mal envisagé d'abord comme moteur ontologique de la dialectique du système de l'idéalisme objectif de Schelling.Ce tome 49 ne fait pas double emploi avec le tome 42 qui contient le premier cours de Heidegger professé en 1936 sur le même traité de 1809 de Schelling, cours traduit en 1977 pour la NRF. Exemple : dans le cours de 1936, la question du rapport au spinozisme était évoquée, ce n'est pas le cas en 1941. Que le lecteur français ne s'attende pas, en raison de la présence d'une annexe citant et commentant les 24 thèses de Leibniz, à une théodicée leibnizienne. Qu'il ne s'attende pas non plus à une initiation au système de Schelling. C'est un commentaire souvent très technique sur les tenants (de Parménide à Leibniz en passant par une allusion à Jacob Boehme) et les aboutissants métaphysiques (de Hegel à Kierkegaard, Nietzsche, Karl Jaspers, Nicolaï Hartmann, ce dernier ici vigoureusement critiqué) du système de Schelling, supposé déjà connu par ses auditeurs. Ce n'est pas tant le mal moral qui intéresse Schelling et Heidegger que le mal métaphysique au sens de la scission ontologique entre le «grund» (fondement) (1) et l'existence, scission se produisant au sein de l'être, scission donnant naissance à l'être comme réalité effective, soumise au devenir, régie par une loi dialectique de destruction et d'union sur plusieurs plans successifs.

Intellectuellement comme littérairement, Schelling est influencé par le «Sturm und Drang», par le romantisme de Novalis, par Kant et le post-kantien Fichte. Son idéalisme objectif veut prendre en compte, critiquer puis dépasser l'idéalisme transcendantal de Kant puis l'idéalisme subjectif de Fichte. Ce mouvement dont les moments sont ici techniquement saisis, analysés, disséqués, restitués par Heidegger dans le séminaire, s'avère cependant impuissant à conjurer la malédiction qui pèse sur la métaphysique dont il demeure un des moments les plus riches mais seulement un des moments. Ce n'est donc pas tant le chapitre 1 de la première partie où Heidegger explique d'une manière détaillée à ses auditeurs en quoi Être et temps n'avait, au moment de sa parution en 1927, rien à voir avec les philosophies de l'existence de Kierkegaard ni de Jaspers, pas tant non plus la seconde partie où il procède à l'éclairage du système de Schelling, qui s'avèrent les sections fondamentales du livre, que, peut-être, l'annexe (située à la fin du volume) consacrée au rapport entre l'idéalisme objectif de Schelling et l'idéalisme absolu de Hegel. C'est dans cette annexe (2) que le lecteur pourra saisir à la perfection le lien métaphysique qui traverse la pensée allemande de Luther à Nietzsche en passant par Boehme, Leibniz, Kant, Fichte, Schelling, Hegel puis Nietzsche, considéré comme le dernier grand métaphysicien allemand par Heidegger.

Sur le fond purement heideggerien, rien de nouveau sous le soleil : la question de l'être dans son rapport à l'étant (dans le secteur duquel Heidegger inclut le Dieu de la théologie médiévale pré-luthérienne, Dieu en tant que ens perfectissimum) est toujours le point de vue explicatif total de la manière dont Heidegger envisage l'histoire de la philosophie. Que nul n'entre ici s'il n'est familier avec la métaphysique, l'ontologie, la logique et leur histoire ! On ne peut en faire l'économie puisque Heidegger prétend expliquer leur origine, leur histoire et assure que son ontologie fondamentale de 1927 permet de les dépasser par un mouvement tournant de grand retour à l'origine. De l'être, on peut d'abord dire qu'il n'est aucun des «étants» : ontologie négative, apophatique, réintroduisant une curieuse négativité au sein même de l'ontologie pour mieux détruire et mieux dépasser cette dernière. Le mouvement de la pensée heideggerienne est éminemment dialectique au sens le plus hégélien du terme et il est aussi typiquement allemand. Un lecteur qui ne serait pas spécialiste, mais simplement cultivé et attentif mesurerait, cependant, assez facilement, à l'occasion de la méthode ici pratiquée comme des remarques historiques qui lui fournissent ses exemples, en quoi l'histoire de la philosophie pratiquée par Heidegger est à la fois rigoureuse sur le plan scientifique (sauf en ce qui concerne Descartes : Heidegger commet le contresens allemand habituel à son sujet, à savoir réduire Descartes à un idéaliste en puissance alors qu'il est fondamentalement un réaliste, y compris sur le plan gnoséologique, ainsi que l'ont montré les études cartésiennes définitives de Gilson, Gouhier, Laporte et Alquié), mais en quoi elle est assez souvent irrationaliste.

Au détour du § 22, p. 147, l'histoire contemporaine fait curieusement irruption (pour la seule et unique fois dans ce volume) à propos de la remarque d'un chauffeur de taxi berlinois formulant d'une manière ramassée les relations entre Adolf Hitler, Dieu et le peuple allemand, telle qu'elle est rapportée par l'hebdomadaire Das Reich en juin 1941. Heidegger la considère comme une parfaite illustration de la volonté de puissance telle qu'elle est exprimée dans le poème philosophique de Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra. Il précise, avec une certaine ironie, que la citation du journaliste n'est nullement ironique. J'avoue que plusieurs relectures successives ne m'ont pas permis, en revanche, de me faire une religion concernant sa propre interprétation de cette citation. Doit-elle être considérée comme étant, elle-même, ironique ? (3).

Cette traduction suit les règles de sérieux scientifique qui caractérise cette collection des œuvres de Martin Heidegger traduites en français pour la NRF de Gallimard. Outre de très rares coquilles sans gravité (ainsi à la p. 140, au troisième paragraphe du § 19, il faut lire «ci-dessous § 24» et non pas le fautif «ci-dessus»), quelques passages peuvent aussi donner matière à discussion.

D'abord le fait que Pascal David traduit seulement les phrases grecs et latines, pas les mots isolés grecs et latins lorsque Heidegger lui-même ne les avait pas traduits en allemand. Il s'en explique au dernier chapitre de son introduction (p. 12), considérant qu'il fallait «couper la poire en deux» plutôt que d’«alourdir considérablement le texte». Le procédé ne nous semble pas être recevable ni la raison fournie être acceptable : un traducteur doit traduire l'ensemble d'un texte. Je sais bien, et depuis 1975, où trouver la traduction correcte et les commentaires pertinents concernant la question τὸ τί ἥν εἵναι chez Aristote, mais est-ce le cas de tous les lecteurs, notamment des plus jeunes ?

Ensuite un point d'histoire de la philosophie : à la p. 120, alinéa 4 du § 17, la note 1 nous indique que le verbe allemand «aufheben» doit être pris (4) au sens de Schelling et non pas au sens de Hegel. Soit mais... une ligne plus bas, Heidegger précise : «Cf. à ce sujet Hegel, Phénoménologie de l'esprit. Préface, sur la proposition spéculative (le «contre-coup»).» En outre, l'idée d'un passage à un niveau supérieur existe aussi chez Hegel lorsqu'il emploie ce verbe. En fait, il y a bien un enjeu de niveau de réalités dans le système de Schelling mais Heidegger envisage cet enjeu de niveaux tantôt en se plaçant dans une perspective schellingienne, tantôt (et c'est peut-être bien le cas ici car sinon Heidegger ne serait pas donné la peine d'indiquer la référence) dans la perspective hégélienne. Perspective qui me semble, au demeurant, être la clé à la puissance deux de son interprétation de Schelling, la clé à la puissance une demeurant la perspective, à nouveau défendue et illustrée, de Être et temps.

Enfin, la référence des citations qui illustrent les Considérations intermédiaires sur Hegel, qui se retrouvent toutes, nous dit-on p. 206, «dans le tome 2 de l'édition Glockner des œuvres complètes de Hegel». Très bien, mais... de quoi est donc composé ce tome 2, quelles œuvres de Hegel s'y trouvent éditées ? Pascal David ne prend pas la peine de le préciser. Je le précise donc : il s'agit de rien moins que la Phénoménologie de l'esprit. Je précise aussi que l'édition Hermann Glockner des œuvres complètes de Hegel n'est pas n'importe quelle édition : c'est l'édition dite «du Jubilé», ce qui signifie que Heidegger utilisait la meilleure édition parue en son temps pour lire et commenter G.W.F. Hegel.

Notes

(1) Sur le «grund» et l’«ungrund» au sens métaphysique dans l'histoire de la philosophie allemande, je renvoie notamment le lecteur francophone aux études classiques d'histoire de la philosophie d'Émile Boutroux et d'Alexadre Koyré sur Jacob Boehme. Sur Schelling, on devra partir d'une histoire générale de la philosophie, puis d'une histoire de la philosophie allemande avant de se risquer, en troisième étape seulement, à la lecture d'une monographie. Ce n'est que si ces conditions préalables sont remplies que le même lecteur pourra vraiment tirer profit de ce cours de Martin Heidegger. Il est cependant possible de courir le risque intellectuel de s'y plonger sans aucun préalable.

(2) Ces notes de Heidegger sur le rapport entre F.W.J. Schelling et G.W.F. Hegel reprennent des éléments de son cours de 1938-1939 sur Hegel – La Négativité. Éclaircissements sur l'introduction à la Phénoménologie de l'esprit de Hegel, constituant le tome 68 des oeuvres complètes de Heidegger.

(3) Elle correspondrait assez bien à ce que Hitler lui-même déclarait à Nuremberg en 1934, filmé par Leni Riefensthal dans son classique film de propagande Le Triomphe de la volonté : «Ils ne peuvent comprendre que c'est différent d'un ordre d'État. Ils se trompent. Ce n'est pas l'État qui nous commande, c'est nous qui commandons l'État [...]. Rien ne pourra être créé s'il n'est basé sur un ordre plus grand. Cet ordre ne nous a pas été donné par un homme. Il nous a été donné par Dieu qui a créé notre peuple». Dans un tel fragment, on peut reconnaître l'aspect dialectique du nationalisme allemand, tel qu'il est disséqué dans l'étude classique de Jean-Édouard Spenlé, La Pensée allemande de Luther à Nietzsche (Éditions Armand Colin, collection CAC), 1934. Sur quel ton Heidegger énonçait-il, pour sa part, cette relation entre la remarque du taxi berlinois et la volonté de puissance chez Nietzsche : celui du sérieux ou de l'ironie ? C'est ici que l'écrit trouve ses limites phénoménologiques autant que philosophiques, relativement à la parole heideggerienne, conformément au célèbre mythe de Toth chez Platon dans Phèdre, 274b. Seuls les auditeurs de 1941 ont, en effet, la réponse à cette question.

(4) Dans la remarque de l'alinéa 4 (pp. 119-120) sur les significations possibles de la copule : «Le bien est le mal – non pas que cela serait du pareil au même mais, 1) il l'exauce en lui-même sans l'écarter 2) n'en a pas moins besoin du mal pour être le bien»). Ce sujet avait déjà été évoqué par Heidegger dans le § 10 du cours de 1936, in tome 42 de l'édition allemande des œuvres complètes.

Acheter La métaphysique de l'idéalisme allemand (Schelling) sur Amazon.

Acheter La métaphysique de l'idéalisme allemand (Schelling) sur Amazon.11/04/2016 | Lien permanent

Heidegger ex cathedra, 2 : philosophie antique, par Francis Moury

ἁρμονίη ἀφανὴς φανερῆς κρείττων

Héraclite, Fragment 54.

Heidegger ex cathedra, 1 : religion.

Heidegger ex cathedra, 1 : religion. Cette traduction d’un cours professé durant le semestre d’été 1926 par Heidegger, complété par quelques annexes et surtout par des notes prises à l’Université de Marbourg par deux de ses étudiants, offre un intérêt exceptionnel.

Cette traduction d’un cours professé durant le semestre d’été 1926 par Heidegger, complété par quelques annexes et surtout par des notes prises à l’Université de Marbourg par deux de ses étudiants, offre un intérêt exceptionnel.Au lieu d’être consacré à un texte ou à un penseur particulier de la Grèce antique (voir par exemple son cours de 1924-1925 sur Le Sophiste de Platon où il est d’ailleurs presque davantage question d’Aristote que de Platon, et voir plus tard son célèbre séminaire de 1966-1967 sur Héraclite), c’est une initiation à l’histoire classique de la philosophie antique grecque depuis Thalès de Milet jusqu’à Aristote. Cours professé alors que Heidegger achève la rédaction de la première partie d’Être et temps. Mieux vaut tard que jamais : prononcé par Heidegger en 1926, édité en 1993 en Allemagne au prix d’un gros travail de vérification et de déchiffrage dont la postface allemande décrit précisément les progrès, sa traduction française est parue en 2003.

Le cours manuscrit de Heidegger occupe les pp. 13 à 224, les notes de ses deux étudiants occupent les pp. 225 à 348. Le manuscrit est parfois rédigé d’une manière schématique, indicative alors que les notes sont rédigées d’une manière plus ample, littéraire, développée. On peut dire que le cours est l’armature squelettique et que les notes constituent la chair qui recouvre ce squelette, permettant ainsi d’offrir au total un corps complet à condition que le lecteur joue bien le jeu : il doit se munir de deux signets et lire chaque note au moment où il tombe sur son appel numéroté, afin de profiter pleinement du dialogue entre les deux structures, et reconstituer mentalement la parole de Heidegger. Les divergences entre le cours et les notes, lorsqu’elles apparaissent, ne portent que sur la forme, jamais sur le fond.

Son érudition historique et sa rigueur philologique le situent sans peine au niveau des meilleures sources allemandes, françaises et anglaises de son temps. On peut toutefois se demander pourquoi il couvre la période hellénique mais pas la période hellénistique et romaine. Heidegger n’en fait pas mystère aux pp. 33-34 : outre cette évidence qu’il est plus sage de s’en tenir là pour un semestre d’initiation, Heidegger reprend presque à son compte la périodisation tripartite hégélienne de la philosophie ancienne qui considère Aristote comme son point d’apogée problématique et théorique, la suite (stoïcisme, épicurisme, néoplatonisme) comme marquant une relative décadence, une perte de vitalité, une réintégration progressive du philosophique dans le religieux. Une remarque ici : à mesure que les Gesamtausgabe (œuvres complètes) de Heidegger sont éditées en Allemagne par V. Klostermann, à mesure qu’elles sont traduites en France et en Angleterre, on découvre que ses cours ont traité de la totalité de l’histoire de la philosophie. Mais si on dispose déjà de cours et de séminaires célèbres sur la philosophie antique, la philosophie moderne et la philosophie contemporaine, il manque encore bien des choses. J’attends, pour ma part et par exemple, avec intérêt la traduction française du cours intitulé Geschichte der Philosophie von Thomas v. Aquin bis Kant (1926) qui couvre, ainsi que l’indique son titre, une vaste période de l’histoire de la philosophie allant du XIIIe siècle à la fin du XVIIIe siècle.

La première partie (Introduction générale à la philosophie antique) qui traite des penseurs grecs avant Socrate, depuis Thalès de Milet jusqu’à Héraclite et Parménide, reprend en la commentant de près, l’histoire qu’en proposait Aristote lui-même au début du livre A de la Métaphysique. Le lecteur contemporain fait donc d’une pierre deux coups en lisant cette première partie : il est simultanément initié à la philosophie présocratique et à la conception aristotélicienne de cette période. En réalité, il fait même d’une pierre trois coups : il est également initié à la conception hégélienne de cette période, conception sans laquelle celle de Heidegger n’est pas vraiment compréhensible en profondeur. Car ici encore, Heidegger reprend, sous couvert d’un simple semestre d’initiation universitaire, l’ambition titanesque de Hegel : penser la totalité du passé antique à la lumière du devenir de son histoire, d’une manière autant philologique que réflexive, d’une manière toute dialectique au sens hégélien davantage qu’au sens antique.

Héraclite (placé et examiné avant Parménide) est crédité du franchissement décisif pour la pensée grecque : celui consistant à avoir pensé l’unité symbolique de l’identité et de la différence, avant que, bien plus tard, Hegel ne pense l’identité de l’identité et de la différence. Si les apories caractérisant les relations de l’être et de l’étant semblent conceptuellement plus développées par les Sophistes, Platon et Aristote que par les Présocratiques «physiciens», Heidegger mentionne pourtant déjà en quoi les Présocratiques ont saisi le problème de l’être. Il crédite notamment K. Reinhardt d’avoir le premier posé (en 1916) Parménide et Héraclite en dehors du cercle des «physiciens» et de les avoir envisagés ensemble dans un rapport dialectique, bien que sa thèse, à cause du rôle qu’il fait jouer au concept allemand moderne (néo-kantien) de théorie de la connaissance, doive elle-même, selon Heidegger, être dépassée. La dialectique hégélienne est une plate-forme à partir de laquelle Heidegger reconsidère sous un nouvel angle (qui n’est pas celui de Husserl bien qu’il lui emprunte certains instruments) le problème classique de l’ontologie. Écrire «sous un ancien angle», serait plus exact, d’ailleurs : la question du rapport de l’être à l’étant est déjà tout entière posée par le contenu des fragments d’Héraclite et de Parménide qui sont contemporains l’un de l’autre, mais elle n’est pas posée d’une manière conceptuellement satisfaisante car ni Parménide ni Héraclite n’ont eu connaissance de la méthode phénoménologique (celle de Hegel d’abord, de Husserl ensuite), seule à même de la poser en toute connaissance de cause. Voir, sur tout cela, le schéma de la p. 123 (hélas partiellement reconstitué) du paragraphe 36 intitulé Sur le rapport fondamental de l’ontologie et de la dialectique. C’est aussi dans cette perspective qu’il faut comprendre la formule très hégélienne de Heidegger sur l’histoire de la philosophie : ceux qui étudient les philosophies du passé ne sont pas assurés de les comprendre mais s’ils les comprennent, alors ils les comprennent mieux qu’elles ne se sont elles-mêmes comprises.

Les Grecs ont manqué la dimension temporelle autant qu’ils ont manqué la dimension subjective et celle de l’histoire : leur angoisse n’était pas tout à fait la nôtre. Raison pour laquelle leur métaphysique demeure limitée, raison pour laquelle il est, pense Heidegger, possible de tenter d’édifier une métaphysique de leur métaphysique. Il ne s’agit pas tant, d’ailleurs, de dépasser la métaphysique hellénique que de la situer aujourd’hui à sa place dans un processus que seule l’ontologie fondamentale de Heidegger prétend pouvoir éclaircir, «dévoiler». Dévoilement qui pourrait être contrarié par la contingence initiale du rapport de l’étant à l’Être. Par exemple, les quatre causes différenciées par Aristote, qui permettent à l’essence de se manifester, ne sont pas trois ni cinq : il n’y a pas de raison à cela, ni aucun principe de raison suffisante au sens moderne leibnizien. Il y a donc bien une différence ontologique (chaque cause caractérise un type de manifestation de l’être à l’étant) mais il n’est pas certain qu’on puisse remonter à une essence unique de la manifestation en raison même de cette contingence. C’est cette contingence que la phénoménologie ontologique de Heidegger a voulu précisément reprendre en charge, ces ténèbres qu’il a voulus conjuguer à la lumière grecque du «logos», terme d’ailleurs déjà plurivoque chez les Présocratiques, encore davantage chez les Sophistes, Platon et Aristote.

A noter que les Sophistes (notamment Gorgias à qui Aristote avait pris la peine de consacrer une réfutation) ne sont pas traités à la légère bien que Heidegger leur consacre assez peu de pages. A noter aussi que Socrate est rangé dans leur section. A noter enfin que tous, des Présocratiques à Platon puis Aristote, sont constamment analysés en fonction des recherches phénoménologiques de Être et temps : selon que les éléments permettant d’établir le rapport phénoménologique du «Dasein» à l’Etre sont plus ou moins explicités, Heidegger module ses jugements et ses analyses. Il faut lire son analyse (notamment ses pp.117-120) à la fois phénoménologique et philologique du mythe de la caverne dans la République de Platon pour avoir une idée de ce que peut produire une telle orientation. La section platonicienne est ensuite consacrée à une étude serrée des rapports entre vérité et être dans le Théétète. Alain Boutot écrit dans sa présentation qu’en 1926 Platon n’est pas encore considéré par Heidegger comme le promoteur de la métaphysique, donc de l’oubli de l’être. Or on sait que Platon n’est pas celui qui a été l’occasion de l’émergence de ce terme dans l’histoire : ce sont certains écrits d’Aristote qui furent rassemblés sous cette appellation. (1)

L’intérêt de la section finale consacrée à Aristote par Heidegger me semble double. D’une part elle constitue une parfaite introduction aux questions aristotéliciennes telles qu’on les discute en histoire de la philosophie : Heidegger résume l’état des problèmes et pose toutes les questions nécessaires, notamment celles posées par W. Jaeger relatives à la chronologie et à l’évolution du système d’Aristote. Heidegger considère que Jaeger s’est enfermé dans une impasse méthodologique (p.162). D’autre part, il me semble que Pierre Aubenque n’avait pas tort de considérer Heidegger comme le plus grand lecteur d’Aristote, celui qui avait le premier mis en évidence le caractère aporétique de son système. La métaphysique d’Aristote n’est pas un système onto-théologique au sens médiéval en dépit des contresens récurrents sur l’adaequatio médiévale (contresens parfois commis aussi par Heidegger, Hamelin et bien d’autres maîtres occidentaux selon Aubenque). Heidegger a parfaitement saisi en quoi la vision systématique, médiévale, théologique d’Aristote est problématique : son cours de 1926 explique comment la théorie aristotélicienne du langage se situe sur trois plans différents : logique, psychologique et ontologique. En quoi Aristote est d’abord l’auteur d’une recherche infinie et aporétique, Aubenque l’a montré, en 1962, dans son étude monumentale Le Problème de l’être chez Aristote. Heidegger en avait eu la profonde intuition dès les années 1925. Heidegger tenait alors Platon et Aristote non pas pour des auteurs de système mais pour des chercheurs travaillant tous deux dans l’aporie. Sa perspective était déjà celle d’Aubenque qui nous confirma, durant un de ses séminaires (2) de la chaire Étienne Gilson (tenu pendant l’hiver 1997-1998) qu’il considérait toujours Heidegger comme le lecteur le plus pénétrant d’Aristote. Relisant le livre d’Aubenque simultanément pour l’occasion, il me semble clair que certaines remarques de Heidegger annoncent son propre programme de recherches (3), et cela en dépit du fait qu’Aubenque ait parfois, comme je l’ai déjà indiqué supra, corrigé certaines méprises (parfois importantes) de Heidegger sur Aristote.

Les bibliographies fournies par Heidegger n’ont pas vieilli, citant des éditions et des études classiques dont certaines (au premier chef, celles des maîtres Bonitz, Brandis, Burnet, Diels et les autres qu’il faudrait tous citer par ordre alphabétique jusqu’à Tredelenburg, Waitz et Zeller inclus car ce sont ceux-là qui furent les maîtres de la Sorbonne et d’Oxford, ceux-là dont Nietzsche fut parfois le contemporain au moment où il rédigeait son admirable Naissance de la philosophie à l’époque de la tragédie grecque) encore aujourd’hui indispensables à l’étudiant helléniste comme à l’étudiant philosophe. L’apparat critique allemand original – dont les notes forment un bel outil philologique et bibliographique – a été soigneusement conservé. On lui a ajouté une traduction française des phrases grecques anciennes les plus longues : du coup la traduction française est supérieure à l’édition allemande originale dans laquelle aucune phrase grecque n’était traduite. On regrette cependant que tous les mots grecs n’aient pas été systématiquement traduits (mots isolés ou courtes expressions ne le sont pas partout ni toujours : il arrive aussi qu’ils le soient une fois mais plus ensuite) et qu’on n’ait pas pris la peine de constituer un glossaire recensant les traductions du vocabulaire technique grec par Heidegger en allemand avec l’équivalent français ici adopté. Un tel outil eût été bien utile au lecteur français ni germaniste, ni helléniste ! La traduction a pris, en revanche, l’appréciable soin de préciser les éditions-traductions françaises de certains textes allemands classiques d’histoire de la philosophie, cités comme sources par Heidegger et qui faisaient partie de sa bibliothèque privée ou bien des salles de lecture des Universités où il professait : on sourit en découvrant parfois, à cette occasion, les délais pour disposer en France de la traduction de telle étude de Cassirer ou de Dilthey : parfois une cinquantaine ou une centaine d’années, pas moins ! Le retard à la traduction est une constante française qui serait presque comique (confinant parfois au grotesque) si sa conséquence n’était pas l’ignorance.

Certaines approximations dépareillent cependant parfois un peu la très haute tenue technique de ce volume : les éditions Les Belles lettres ne se sont pas contentées, à partir d’août 1920, d’établir le texte grec des Œuvres complètes de Platon sous les auspices de l’Association Guillaume Budé, mentionnée p.110. Ils l’ont aussi traduit en français. Même remarque concernant la mention p.28 de l’édition Émile Bréhier des Ennéades de Plotin qui offre, comme d’habitude dans cette Collection des Universités de France, non seulement le texte mais aussi la traduction. Est-ce que Heidegger avait ces éditions entre les mains au moment de rédiger ses bibliographies ? Toujours est-il qu’il eût fallu mentionner qu’il s’agit d’une édition du texte et de sa traduction : l’association Guillaume Budé a ennobli la France par cette collection en la mettant enfin au niveau d’Oxford et de Berlin qui, jusqu’en 1920, nous devançaient philologiquement(4). Attention aussi à une coquille gênante : il faut lire, aux pages 27 et 110 non pas le fautif «I. Burnet» mais bien le correct «J. Burnet» (5) d’ailleurs correctement orthographié «J.» (pour «John») à la page 48, note 3.

Ce volume NRF de la collection Œuvres de Martin Heidegger, n’est pas numéroté. Ni l’éditeur allemand Franz-Karl Blust dans sa Postface de 1993 parue aux éditions V. Klostermann, ni Alain Boutot dans sa Préface de 2003 ne mentionnent dans quel volume des Gesamtausgabe se range ce cours de 1926. J’épargnerai à mon lecteur de rechercher sur internet l’information, pas si aisée à découvrir qu’il n’y paraît : il s’agit du volume 22. Voici le programme (lisible uniquement par ceux qui sont germanistes et/ou anglicistes) numéroté par volumes des Gesamtausgabe de Heidegger tel que l’éditeur allemand V. Klostermann le publie.

Après l’avoir étudié un instant, j’ai d’abord cru que sa numérotation suivait un ordre chronologique…mais pas du tout ! Elle obéit à d’autres critères numérologiques qui ne me semblent pas si évidents que cela à discerner. Je pose donc la question : à quels principes obéit le classement numéroté des volumes de l’édition Klostermann ?

En attendant d’avoir une réponse, je suggère, pour les traductions françaises éditées par Gallimard-NRF, le classement bibliothécaire suivant : adopter systématiquement l’ordre chronologique ascendant, du texte le plus ancien en remontant vers le texte le plus récent. Un tel ordre offre deux avantages évidents :

- suivre la progression théorique de la philosophie de Heidegger dans l’ordre naturel de son évolution d’une part,

- la relier aux événements historiques et philosophiques contemporains d’une manière non moins naturelle et aisée, d’autre part.

A la limite, si on le fait proprement de manière à ne pas abîmer ni dépareiller les dos de ces beaux volumes, on peut étiqueter chaque dos en rajoutant l’année (ou bien, si on souhaite un degré supérieur de précision, la section universitaire de l’année) de la rédaction du texte. Dans le cas de ces Concepts fondamentaux de la philosophie antique, on peut donc lui coller au dos une étiquette portant la mention : «été 1926».

Notes

(1) Je dois renvoyer le lecteur à mon article sur Les 5 métaphysiques d’Aristote, qui résumait une partie de la discussion historique et technique du problème depuis W. Jaeger ainsi qu’à celui sur Le Positivisme spiritualiste d’Aristote.

(2) Je pense naturellement à la conférence sur la phénoménologie qui avait été essentiellement consacrée à Heidegger. Heidegger qu’Aubenque nous avouait lire avec un intérêt qui allait sans cesse grandissant. Cf. P. Aubenque, Faut-il déconstruire la métaphysique ? (éditions P.U.F., collection Chaire Éti

08/06/2015 | Lien permanent

Heidegger ex cathedra, 3 : philosophie moderne et contemporaine, par Francis Moury

Heidegger ex cathedra, 1 : religion.

Heidegger ex cathedra, 1 : religion. Heidegger ex cathedra, 2 : philosophie antique.

Heidegger ex cathedra, 2 : philosophie antique.Á propos de Martin Heidegger, Phénoménologie de l'intuition et de l'expression – Théorie de la formation des concepts philosophiques (été 1920) (traduction par Guillaume Fagniez et François Fédier, éditions Gallimard, NRF-Bibliothèque de philosophie, 2014).

«Comprendre la vie à partir d'elle-même.»

Wilhelm Dilthey, Le Monde de l'esprit (1867-1911), tome 1 (traduction M. Remy, Aubier, 1947), p. 10.

«Nous sommes hégéliens, nous Allemands; nous le serions même s'il n'y avait pas eu Hegel.»

Friedrich Nietzsche, Le Gai savoir (1882), V, § 357 (traduction A. Vialatte, éditions Gallimard-NRF 1950, retirage Idées-Gallimard, 1972), p. 316.

«Un penseur est un homme qui a été destiné par son intuition et son intelligence personnelles à donner une représentation symbolique du temps. Il n'a pas le choix. Il faut qu'il pense comme il doit penser et ce qui est vrai pour lui est, en fin de compte l'image de l'univers née avec lui [...] il ne l'invente pas mais il la découvre en lui.»

Oswald Spengler, Le Déclin de l'Occident (1918-1922), tome 1 (traduction M. Tazerout, éditions Gallimard, 1948, nouveau tirage en 2007), p.12.

«L'ignorance notoire et la superficialité journalistique de la plèbe culturelle telle qu'on la connaît aujourd'hui ne pouvait que s'emparer du livre de Spengler, cela d'autant plus que ce livre, vigoureusement affirmatif et d'accès facile, est dépourvu de qualités philosophiques. [...] Se focaliser ainsi sur une symbolique formelle et sommative, qui ne manque pas de donner aux cultures et à leurs phénomènes le caractère de choses isolées et juxtaposées comme peuvent l'être des plantes, offusque le regard […]. Toujours à nouveau se fait sentir ici l'absence de racines.»

M. Heidegger, été 1920, op. cit. supra, pp. 36 et 209.

Ni le traducteur français dans sa préface ni l'éditeur allemand dans sa postface ne signalent que ce cours de Heidegger professé durant le semestre d'été 1920 à Fribourg s'ouvre (1) par une critique du livre d'Oswald Spengler, Le Déclin de l'Occident (2) et qu'il contient, en outre, une assez savoureuse allusion (3) à la tentative de putsch de Wolfgang Kapp, survenue en mars 1920 à Berlin. Le titre et le sous-titre de ce cours sont d'ailleurs trompeurs. Heidegger ne cesse de modifier le point de vue de la discussion à mesure que ses leçons s'enchaînent et qu'il constate qu'il n'aura pas le temps de mener à bien son programme. Il n'est, au demeurant, pas responsable du découpage en sections par l'éditeur allemand mais seulement des trois titres de l'introduction, de la première partie et de la seconde partie. Il en convient malicieusement dès l'introduction : le titre pourrait faire croire qu'il va s'agir d'un cours sur l'expressionnisme. Après tout, 1920, c'est, dans l'histoire de l'expressionnisme allemand cinématographique, l'année qui suit Le Cabinet du docteur Caligari (1919) et celle qui précède Les Trois lumières (1921) et Docteur Mabuse, le joueur (1922). Mais il n'en est rien; Heidegger traite de problèmes techniques concernant la philosophie de l'histoire d'une part (Spengler mais aussi le positivisme historique qui régnait sur la période philologique de Nietzsche), la psychologie critique constructiviste néo-kantienne (Natorp... qui est bien le même Natorp cité dans toute bonne bibliographie des études platoniciennes, à cause de son Platos Ideenlehre de 1903) et relativiste (Dilthey) d'autre part. La direction globale du cours consistant, assez ironiquement, en ceci que la distinction technique entre les deux écoles a, finalement, peu de raisons phénoménologiques d'être maintenue dans la mesure où toutes deux participent d'une même «posture théorétique» artificielle, voilant l'origine recherchée plutôt que la dévoilant. Par-delà ces discussions, Heidegger avait prévenu, dès l'introduction, que l'expérience fondamentale au cœur de sa réflexion était celle de l'irrationnel donc de la vie : rien de moins. C'est déjà bien l'ambition totalitaire hégélienne d'une ontologie phénoménologique (ou idéalisme absolu, postérieur – il ne faut jamais se lasser de le répéter – à l'idéalisme objectif de Schelling, à l'idéalisme subjectif de Fichte, et à l'idéalisme transcendantal de Kant) qui est reprise, enrichie par les points de vue qui s'étagent dans l'histoire de la philosophie entre Hegel et Heidegger : celui de Nietzsche devant être pris en considération (ne serait-ce que bibliographique) au premier chef. Concernant l'histoire de la phénoménologie, Heidegger prend soin de signaler que Natorp et Dilthey ont influencé Husserl «sans que ces influences respectives soient parvenues à se compenser chez ce dernier» (p.190).

Ni le traducteur français dans sa préface ni l'éditeur allemand dans sa postface ne signalent que ce cours de Heidegger professé durant le semestre d'été 1920 à Fribourg s'ouvre (1) par une critique du livre d'Oswald Spengler, Le Déclin de l'Occident (2) et qu'il contient, en outre, une assez savoureuse allusion (3) à la tentative de putsch de Wolfgang Kapp, survenue en mars 1920 à Berlin. Le titre et le sous-titre de ce cours sont d'ailleurs trompeurs. Heidegger ne cesse de modifier le point de vue de la discussion à mesure que ses leçons s'enchaînent et qu'il constate qu'il n'aura pas le temps de mener à bien son programme. Il n'est, au demeurant, pas responsable du découpage en sections par l'éditeur allemand mais seulement des trois titres de l'introduction, de la première partie et de la seconde partie. Il en convient malicieusement dès l'introduction : le titre pourrait faire croire qu'il va s'agir d'un cours sur l'expressionnisme. Après tout, 1920, c'est, dans l'histoire de l'expressionnisme allemand cinématographique, l'année qui suit Le Cabinet du docteur Caligari (1919) et celle qui précède Les Trois lumières (1921) et Docteur Mabuse, le joueur (1922). Mais il n'en est rien; Heidegger traite de problèmes techniques concernant la philosophie de l'histoire d'une part (Spengler mais aussi le positivisme historique qui régnait sur la période philologique de Nietzsche), la psychologie critique constructiviste néo-kantienne (Natorp... qui est bien le même Natorp cité dans toute bonne bibliographie des études platoniciennes, à cause de son Platos Ideenlehre de 1903) et relativiste (Dilthey) d'autre part. La direction globale du cours consistant, assez ironiquement, en ceci que la distinction technique entre les deux écoles a, finalement, peu de raisons phénoménologiques d'être maintenue dans la mesure où toutes deux participent d'une même «posture théorétique» artificielle, voilant l'origine recherchée plutôt que la dévoilant. Par-delà ces discussions, Heidegger avait prévenu, dès l'introduction, que l'expérience fondamentale au cœur de sa réflexion était celle de l'irrationnel donc de la vie : rien de moins. C'est déjà bien l'ambition totalitaire hégélienne d'une ontologie phénoménologique (ou idéalisme absolu, postérieur – il ne faut jamais se lasser de le répéter – à l'idéalisme objectif de Schelling, à l'idéalisme subjectif de Fichte, et à l'idéalisme transcendantal de Kant) qui est reprise, enrichie par les points de vue qui s'étagent dans l'histoire de la philosophie entre Hegel et Heidegger : celui de Nietzsche devant être pris en considération (ne serait-ce que bibliographique) au premier chef. Concernant l'histoire de la phénoménologie, Heidegger prend soin de signaler que Natorp et Dilthey ont influencé Husserl «sans que ces influences respectives soient parvenues à se compenser chez ce dernier» (p.190). La lecture de ce cours de 1920 semble, comme d'habitude au début, techniquement ardue en raison du matériel manuscrit lui-même : les notes complémentaires de certains auditeurs permettent de compléter une rédaction souvent assurée mais parfois schématique, nourrie d'incidentes entre parenthèses, oubliant régulièrement les guillemets à mesure qu'elle commente ou cite tel ou tel auteur (notamment la section incomplète consacrée à Dilthey). Certains de ces derniers ont été rétablis par les éditeurs allemands et par le traducteur français. À mesure qu'on s'immerge et qu'on s'habitue au style et au vocabulaire technique de Heidegger, elle devient cependant toujours plus aisée et claire, sauf cas grave de lacunes signalées comme telles par un apparat critique fourni et soigné. Comme point d'appui naturel, il faut évidemment utiliser les commentaires heideggeriens incisifs de thèses majeures (Descartes, Kant, Fichte, Hegel, William James, Bergson, Husserl) ou mineures (le néokantisme de l'école de Marbourg et de l'école de Bade, le relativisme de Simmel et Dilthey) de l'histoire de la philosophie moderne (donc depuis le dix-septième siècle) et contemporaine (à partir du vingtième siècle). Ils permettent de mieux cerner et préciser la position de Heidegger. (4) Il faut savoir qu'il a eu pour directeur de thèse Henrich Rickert, néo-kantien de l'école de Bade et auteur d'une philosophie des valeurs qui n'est pas négligeable lorsqu'on considère la manière dont la phénoménologie de Heidegger se distingue de celle de Husserl : Husserl qui avait remplacé Rickert à Fribourg en 1916 et Husserl dont Heidegger était alors, en 1920, l'assistant administratif.

Alfred Fouillée écrivait, dans son Esquisse psychologique des peuples européens (éditions Félix Alcan, deuxième tirage en 1903), que le positivisme (entendez Laas, Dühring, Avenarius, Mach, Wundt) et le néo-kantisme se partagent l'université allemande, la philosophie de Nietzsche constituant un cas à part. La description a valeur de témoignage mais elle est incomplète. Certes, c'est le second courant qui est principalement discuté ici par Heidegger : le néo-kantisme de l'école de Bade aboutit chez Windelband, chez Henrich Rickert, chez Bruno Bauch et chez Münsterberg (5) à un absolutisme des valeurs. Le néo-kantisme de l'école de Marbourg, représenté par H. Cohen, P. Natorp et E. Cassirer a tenté pour sa part de modifier la construction critique initiale de Kant, préparant nolens volens un retour à l'ontologie réaliste. Dilthey, ici aussi étudié par Heidegger, n'est à proprement parler ni positiviste ni néokantien. Heidegger s'intéresse à Dilthey dans la mesure où Dilthey est précurseur de la phénoménologie psychologique, où Dilthey est aussi un philosophe relativiste néo-hégélien de l'histoire. Cet intérêt pour Dilthey est, comme on le sait, une des clés ouvrant accès à la pensée du jeune Heidegger. Enfin on ne peut oublier qu'il existe un courant métaphysique allemand : Fechner, Lotze, Spir, Eduard von Hartmann. Certains de ces auteurs sont occasionnellement cités par Heidegger durant son cours. Le réalisme ontologique de Husserl, de Max Scheler, de Heidegger, de Nicolaï Hartmann (ne pas confondre ce Hartmann-ci avec ce von Hartmann-là), est né dans ce contexte mais, en 1920, Husserl s'en tient toujours à des recherches logiques (6) tandis que Heidegger et Scheler s'intéressent déjà beaucoup à la «philosophie des valeurs» et à la «philosophie de la vie».

Dès lors, il n'est pas anodin que ce cours de 1920 s'ouvre par une critique en règle du livre de Spengler. Bien que n'occupant que quelques pages, c'est pourtant elle qui s'avère en être l'élément réellement passionnant. L'oubli de l'être est, selon le jeune professeur Heidegger, incarné dans des tentatives telles que celles de Emil Lask ou de Oswald Spengler. Lask, élève de Windelband et de Rickert, pensa pouvoir créer une logique de la philosophie (1911) à partir de la position néo-kantienne. Spengler pense pouvoir substituer à la philosophie de l'histoire de Hegel une esquisse typologique inspirée par le naturalisme de Goethe, soumise non plus au devenir de l'être mais à une simple fonctionnalité temporelle substituant mécaniquement la mort d'une civilisation à la vie d'une culture. Concernant Lask, «une mort prématurée, en soldat, a réduit ces plans à néant» (p. 26) : Heidegger a ici sobrement rédigé pour Lask, afin de compenser la rudesse insidieuse de sa critique philosophique, la plus belle des épitaphes, au lendemain de la Première Guerre mondiale. Heidegger est, j'en profite pour l'écrire ici, de la même race d'élite qu'Eschyle (7). Sa critique de Spengler, vivant avec qui il prend moins de précautions oratoires, s'inscrit dans le cadre d'un rejet général des philosophies médiatrices que sont le néo-kantisme et le relativisme. Il l'écrit en toutes lettres, p. 205, dans une note complémentaire aux §1 à 3 : «Pas de philosophie médiatrice entre philosophie comme science rigoureuse et philosophie de la vision du monde, entre validité absolue a priori et relativité historique, entre rationalisme et irrationalisme; rejeter au contraire ces divisions comme inauthentiques au premier chef, dépourvues de toute racine, de toute motivation radicale – qui se sont agglutinées et imposées à partir de toute une variété de motifs».

On mesure, à la lecture d'une telle phrase, que Heidegger sans Husserl serait certes incompréhensible mais qu'il le serait tout autant sans la pensée allemande de Luther à Nietzsche. La phénoménologie de Heidegger est assurément, ne serait-ce qu'en raison du nom commun à leurs méthodes, autant la fille de la phénoménologie hégélienne que celle de la phénoménologie husserlienne. Mais c'est une fille très spéciale puisque le manuscrit de l'auditeur Oskar Becker porte en toutes lettres la brutale formule heideggerienne suivante : «Nous ne philosophons pas pour montrer que nous avons besoin de philosophie; tout au contraire, nous philosophons justement pour montrer que nous n'en avons pas besoin» (p. 222). Davantage qu'un retour à la chose même, Heidegger prétend revenir au «domaine même» de la chose, la relation au domaine étant plus essentielle, à ses yeux, que celle à un «vague univers» dont on aurait une intuition ou une expression symbolique formulée dans un système (p. 227). Si on veut comprendre Heidegger, il faut le traduire à la lettre et, surtout, le lire à la lettre, exactement comme ses auditeurs l'entendaient, en 1920, en Allemagne, au cœur de l'Occident.

Notes

(1) Introduction, La Philosophie et l'état de son problème, chapitre 3 Philosophie de la vie et philosophie de la culture – les deux principaux groupes de la philosophie actuelle, pp. 36 et sq.

(2) Oswald Spengler (1880-1936), Le Déclin de l'Occident – Esquisse d'une morphologie de l'histoire universelle (éditions Gallimard, Bibliothèque des Idées, 1948 pour l'édition «définitive» en deux volumes).

(3) Première partie, Pour la dé-struction du problème de l'a priori, chapitre 9, Le Rôle de l'historique au sein de la tendance à l'a priori en philosophie, p. 93. Ce néologisme «dé-struction» ne signifie pas, comme on pourrait le croire en étant influencé par l'esprit français du dix-huitième siècle, tout bonnement «examen critique» sous l'angle phénoménologique. Il faut le prendre au sens propre, «réaliste», du terme : mise en lumière des fondations authentiques après destruction des murs problématiques qui les dissimulaient (tout en les «exprimant»).

(4) Ce cours de 1920 s'inscrit dans la lignée des cours de l'hiver 1918 sur L'Idée de la philosophie et le problème de la vision du monde et des cours de l'été 1919 sur Phénoménologie et philosophie transcendantale de la valeur. Dans le cours de 1919-1920 intitulé Grundprobleme der Phänomenologie (tome 58 de l'édition allemande Klostermann des Œuvres complètes de Heidegger : pas encore traduit en français, semble-t-il ?), la phénoménologie est définie comme «science originaire de la vie», au sens de «la vie en tant qu'elle jaillit, en tant qu'elle provient d'une origine» (traduction Guillaume Fagniez, dans sa présentation du cours, op. cit., supra, p. 9).

(5) Heidegger voulait lui consacrer, ainsi qu'à William James, une section complète de son cours de 1920 mais, faute de temps, y a renoncé, ainsi qu'il le note p.175 à la fin de la première section de la seconde partie. On se souvient que Bréhier (Histoire de la philosophie, tome 2, fascicule 4 (1932), p. 944 de la cinquième édition posthume PUF, 1968) considérait sa philosophie des valeurs comme «l'arbitraire même».

(6) Le cours de Heidegger, Introduction à la recherche phénoménologique, prononcé à l'université de Marbourg pendant le semestre d'hiver 1923-1924, sera une critique explicite du cartésianisme de Husserl, tenu pour responsable de la fausse direction prise par la phénoménologie. Cartésianisme qui n'est d'ailleurs pas celui du Descartes correctement lu et commenté par Henri Gouhier, Étienne Gilson, Jean Laporte, Ferdinand Alquié et Samuel S. de Sacy qui ont mis en lumière l'unité de sa pensée religieuse et de sa pensée métaphysique qui, loin de s'exclure, sont adossées l'une à l'autre en profondeur.

(7) Eschyle, le plus grand écrivain grec de l'antiquité, négligea ses prix et ses œuvres au profit de la seule mention épigraphique, sur sa tombe sicilienne de Géla, du souvenir de son père d'une part, de sa participation aux batailles de Marathon, de Salamine et de Platée d'autre part.

30/01/2016 | Lien permanent

Le symbolisme des mythes grecs selon Félix Buffière, par Francis Moury

À propos de Félix Buffière, Les Mythes d’Homère et la pensée grecque, un fort volume de 677 pages, avec index des citations d’Homère, index des scolies citées, index des auteurs anciens cités, index bibliographique des auteurs modernes cités, index analytique, table des figures (Éditions Les Belles Lettres, collection Études anciennes / Série grecque : volume 11, troisième tirage, 2010).

À propos de Félix Buffière, Les Mythes d’Homère et la pensée grecque, un fort volume de 677 pages, avec index des citations d’Homère, index des scolies citées, index des auteurs anciens cités, index bibliographique des auteurs modernes cités, index analytique, table des figures (Éditions Les Belles Lettres, collection Études anciennes / Série grecque : volume 11, troisième tirage, 2010).26/02/2011 | Lien permanent

Apocalypses biologiques, 2 : The Omega Man de Boris Sagal, par Francis Moury

Tous les effondrements

Tous les effondrementsArgument du scénario

États-Unis, Los Angeles, août 1977. Le biologiste militaire Robert Neville semble le seul survivant d'une guerre mondiale atomique et bactériologique survenue vers 1975. Des mutants photosensibles et défigurés, formant une confrérie nommée «La Famille» dirigée par Matthias (un ancien présentateur des actualités télévisées) tentent chaque nuit de le tuer. Ils considèrent que Neville, dernier représentant de l'ancien monde (celui de la science, de la technologie et des machines) doit disparaître. Neville est bien armé, sa demeure alimentée en énergie, munie d'un laboratoire privé, protégée par un système vidéo, décorée des vestiges de la civilisation antique et de la civilisation moderne. Un jour, il découvre Lisa, une autre survivante qui, apprenant qu'il est médecin, lui demande de sauver son jeune frère malade, en train de muter : elle et lui vivent cachés dans les montagnes avec un petit groupe moins gravement atteint que «La Famille». Neville, amoureux de Lisa, accepte car il y voit l'occasion de mettre au point un vaccin qui pourrait sauver l'humanité entière, mais Matthias les espionne et attaque à nouveau. Qui, de Matthias ou du survivant Oméga, l'emportera finalement ?

The Omega Man [Le Survivant] (États-Unis, 1971) de Boris Sagal est un film-culte mais il est aussi, paradoxalement, un bel exemple de démythisation (1) comme on disait dans les années 1960-1970. C'est la seconde adaptation cinématographique du roman de Richard Matheson (1926-2013), I am Legend [Je suis une légende] (1954) bien que le titre du livre ne soit même pas mentionné au générique d'ouverture qui se contente de créditer : «...d'après le livre de Richard Matheson». Sa bande-annonce reprend, en revanche, explicitement à deux reprises comme slogan le titre de la première version cinéma, à savoir The Last Man on Earth (1963). Le titre américain original de cette seconde version provient du fait que Oméga est la vingt-quatrième et dernière lettre de l'alphabet grec, introduisant d'emblée un discret suspense : le héros est-il vraiment cet ultime «homme Oméga» ou bien se pourrait-il qu'il ne soit pas seul ?

L'acteur Charlton Heston aimait le livre de Matheson (qu'il avait lu d'une traite durant un voyage en avion) mais jugeait qu'il fallait moderniser son histoire : raison très probable pour laquelle les scénaristes embauchés par la Warner renoncèrent à maintenir le vampirisme comme élément dramaturgique et graphique. Selon certains témoignages, Heston ignorait que le livre de Matheson avait été déjà adapté en 1963, savait encore moins que la Hammer films avait songé dès 1958 à le produire et que le cinéaste Fritz Lang avait été pressenti pour la mise en scène par le producteur Anthony Hinds. Toujours est-il que lorsqu'il apprit l'existence du film de 1963, il se le fit projeter en projection privée : il jugea son rythme trop lent et l'ensemble médiocre. Cela renforça son désir de faire «moderniser» l'histoire.

Le scénario, écrit par John William Corrington (docteur en lettres anglaises) et Joyce Hooper Corrington (docteur en biologie), modifia donc les termes de l'équation originale de Matheson d'une manière considérable. Neville n'est plus une victime désignée par deux groupes aussi fondamentalement inhumains l'un que l'autre. Il devient au contraire le héros (identifié très plastiquement au Christ par son sanglant plan final) d'un groupe humain en les guérissant et en les protégeant contre un second groupe mutant agressif, ayant régressé physiquement et mentalement.

Seconde modification de poids : ce n'est plus une mystérieuse pandémie virale mais une guerre bactériologique et atomique (entre la Chine et la Russie, écho de certaines frictions historiques entre les deux pays alors communistes) qui a détruit l'humanité et provoqué d'atroces mutations.

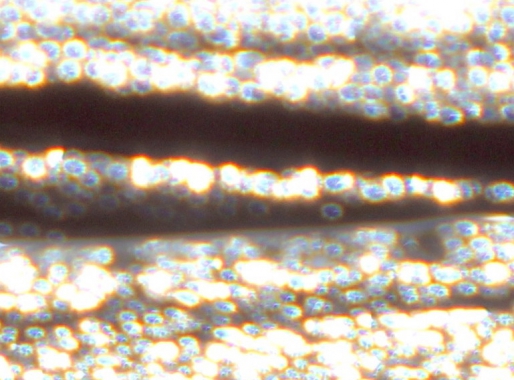

Troisième modification : les mutants sont toujours nocturnes mais parce que leurs yeux atomisés et/ou modifiés par l'agent pathogène, sont devenus photosensibles; ils ne sont plus assimilables ni assimilés par le dialogue à des vampires. Neville les combat non plus au moyen d'ail, de miroirs et de pieux enfoncés dans le coeur mais au moyen d'armes légères classiques, notamment un récent pistolet-mitrailleur S.&W. M76 (en dotation réglementaire de 1967 à 1974 dans certaines unités de commandos marins durant la guerre du Viêt-Nam dont le film est contemporain) et un fusil-mitrailleur BAR US1918 A2 muni d'un viseur infrarouge initialement adopté pour la carabine USM3. Il dispose même, en outre, sur le toit de son immeuble, d'une batterie de mitrailleuses Browning M2. Armes que les mutants refusent consciemment d'employer par haine de la technique, préférant utiliser d'ancienne catapultes, des lances, des couteaux.

Quatrième ajout, celui-ci sociologique : la jolie survivante n'est plus blanche mais noire (jouée par l'érotique Rosalind Cash, une des meilleures actrices noires du Hollywood des années 1970-1975) et se comporte parfois un peu comme une «Black Panther» de l'époque, alternant séduction (quelques plans d'elle intégralement nue sont visibles) et maniement d'un vieux pistolet semi-automatique Colt 1903 pour assurer sa sécurité. Lisa et Neville tombent amoureux alors que dans le film de 1963, la relation Morgan-Ruth se limitait au plan amical et médical : ce n'est pas tant le contexte social des années 1970 qui est ici pris en compte par les scénaristes que l'idée que, dans une telle situation, le racisme disparaîtrait automatiquement. Dix ans et quinze ans plus tôt, Le Monde, la chair et le diable (États-Unis 1960) de Ranald McDougall et Five [Les Cinq survivants] (États-Unis 1955) de Arch Oboler, reposaient tous deux sur un postulat strictement opposé qui était le moteur de leurs intrigues respectives.

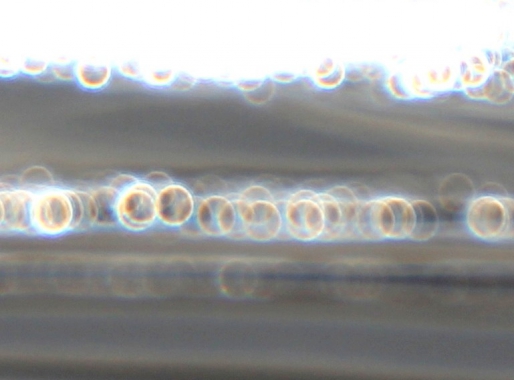

Sur le plan esthétique, The Omega Man paraît bien plus luxueux que son prédécesseur car son budget (distribution Warner oblige) s'éleva à presque 9 millions de US$. Le film de 1963 était en CinemaScope noir&blanc, celui de 1971 est en CinemaScope-couleurs : c'est même le dernier titre photographié dans ce format par un des plus grands directeurs de la photographie du cinéma classique d'Hollywood des années 1950-1970, à savoir le vétéran Russell Metty. Du coup, la production acquiert régulièrement un cachet plastique assez somptueux : l'ouverture durant laquelle Neville change de voiture Ford Mustang en discutant avec le squelette du vendeur, toujours assis à son bureau; les scènes d'intérieur montrant l'appartement de Neville en train de jouer aux échecs avec une statue de Jules César; la découverte de Lisa cachée au milieu de mannequins dans une boutique de mode abandonnée, subitement révélée par un montage sophistiqué : autant de scènes qui équilibrent élégance et effets de choc.

La mise en scène de Boris Sagal est ici fluide, parfois inspirée, conjuguant violence graphique et performance parfois authentiquement théâtrale : on n'oublie pas Anthony Zerbe présenter des informations qui empirent tandis que sa personnalité semble se modifier (Heston le recommanda pour ce rôle) ni Heston lui-même jouant aux échecs contre une statue (il en a une de Jules César mais aussi une de la déesse Athéna) tout en faisant semblant de bavarder avec elle dans son appartement. Le tournage ayant eu lieu en octobre-novembre 1970 au Sud de Los Angeles durant les jours fériés, certains plans d'ensemble ultra-larges montrent d'une manière assez saisissante à quel point la ville est devenue déserte. Il faut également noter l'utilisation classique mais très précise du son : les échos des sonneries d'une cabine téléphonique, répercutées à l'infini par les tours de verre en plans d'ensembles successivement élargis par le montage, ceux d'un cri de Neville répercuté de même. La plus belle séquence, sur le plan plastique (et sur le plan dramaturgique aussi en raison du jeu régulièrement habité de Heston) est peut-être bien celle où Neville se projette une fois de plus, dans un grand cinéma totalement vide dont il sait réactiver le projecteur, une copie argentique du film hippie Woodstock (États-Unis 1970) qui venait d'être distribué par Warner et qui traîna, soit dit en passant, des années encore au programme de certaines petites salles de cinéma du Quartier Latin à Paris. Neville en connaît par coeur les médiocres dialogues tandis qu'il adresse des regards lucides et désabusés aux pantins drogués et chevelus qu'il contemple avec autant de mépris que de pure nostalgie ― et, en tant que telle, sympathique car toute nostalgie est finalement nostalgie de l'être (2) ― pour la simple idée du temps passé qui ne reviendra plus.

Richard Matheson aurait déclaré que The Omega Man ne pouvait pas être vraiment considéré comme une adaptation de son livre tant les modifications apportées étaient importantes. De fait, le scénario (à la fin assez optimiste alors que celle du titre de 1963 était pessimiste) est assurément moins subtil que celui du titre de 1963. Le scénario n'étant qu'un squelette, c'est peut-être plutôt en raison de la chair qui le recouvre que ce titre demeure l'un des films de science-fiction les plus populaires depuis cinquante ans aux États-Unis. Son impressionnante première partie (celle où Neville est seul) est probablement la meilleure du film sur le plan plastique tandis que la seconde devient une sorte de bande-dessinée au premier degré, rachetée de temps en temps par quelques éclairs d'inspiration. Toujours est-il que, une fois encore, sa vision demeure indispensable à qui s'intéresse à l'histoire du cinéma fantastique et à celle de sa «succursale nommée science-fiction», comme disait Jacques Sternberg.

Notes

(1) Cf. les actes des colloques organisés par le Centre International d'études humanistes et l'Institut d'études philosophiques de Rome, sous la direction de Enrico Castelli, Démythisation et morale (Éditions Aubier-Montaigne, 1965), L'Analyse du langage théologique – Le Nom de Dieu (Éditions Aubier-Montaigne, 1969), Démythisation et idéologie (Éditions Aubier-Montaigne, 1973) + par Enrico Castelli lui-même, La Critique de la démythisation – Ambiguité et foi (Éditions Aubier-Montaigne, 1973).

(2) Cf. Ferdinand Alquié, La Nostalgie de l'être (Éditions P.U.F., collection Bibliothèque de Philosophie Contemporaine, 1950).

Note sur les sources techniques

DVD Warner zone 2 PAL de 2003. Image couleurs au format original 2.40 respecté, compatible 16/9, son VF + VOSTF, durée 94 minutes environ. Excellent report technique compte tenu de la capacité vidéo du support, à partir d'une copie argentique en bon état (quelques brûlures ou poussières ponctuelles mises à part) aux couleurs fraîches et vives. Deux ou trois erreurs de sous-titrage modifient parfois les dialogues américains mais le reste me semble correct. VF d'époque dramaturgiquement soignée. Pour une fois, les bonus (maigres en quantité et en durée mais livrant des informations de première main) sont présentés VOSTF par l'éditeur : souvenirs de la co-scénariste, de deux comédiens et reportage sur le tournage de scènes d'action sans oublier un curieux entretien durant lequel Charlton Heston demande à un caricatural anthropologue de lui expliquer les tenants et aboutissants psychologiques de la solitude à laquelle son personnage est confronté au début de l'histoire. La bande-annonce de 1971 utilise comme slogan, incrusté à l'image, le titre du film de 1963. Le BRD Warner américain édité en 2007 comporte exactement les mêmes suppléments que le DVD de 2003.

04/05/2020 | Lien permanent