« Le Grand Cercle de Conrad Aiken | Page d'accueil | Les braves gens ne courent pas les rues de Flannery O’Connor, par Gregory Mion »

08/03/2023

La figure de Michel Kohlhaas de Heinrich Wilhelm von Kleist ou l'Anarque dressé contre le rouleau compresseur

Photographie (détail) de Juan Asensio.

Il faut évidemment, si hélas, comme moi, on a avalé par mégarde quelques lampées de l'indigent brouet composé de morceaux d'anus et de croûtons de phallus, épicé de grumeaux de castration et de complexe œdipien que nous a mitonné une certaine Antonia Fonyi en guise de préface, jeter au plus vite ce potage infâme dans les toilettes, tirer la chasse d'eau et goûter la réelle saveur, métallique et irritante, du magnifique texte qu'est Michel Kohlhaas de Kleist (1) qui tant impressionna Kafka, peut-être parce qu'il semblait, d'un seul coup ou presque, accéder à une nappe souterraine très profonde, où semble avoir plongé, avant ce personnage intraitable, une autre très haute figure de la contestation solitaire, Antigone.

Il faut évidemment, si hélas, comme moi, on a avalé par mégarde quelques lampées de l'indigent brouet composé de morceaux d'anus et de croûtons de phallus, épicé de grumeaux de castration et de complexe œdipien que nous a mitonné une certaine Antonia Fonyi en guise de préface, jeter au plus vite ce potage infâme dans les toilettes, tirer la chasse d'eau et goûter la réelle saveur, métallique et irritante, du magnifique texte qu'est Michel Kohlhaas de Kleist (1) qui tant impressionna Kafka, peut-être parce qu'il semblait, d'un seul coup ou presque, accéder à une nappe souterraine très profonde, où semble avoir plongé, avant ce personnage intraitable, une autre très haute figure de la contestation solitaire, Antigone. L'eau de cette nappe d'ordinaire cachée à nos yeux, d'une clarté étonnante, nous permet de voir ce qui d'ordinaire nous demeure celé sous l'accumulation des innombrables couches de sédiments juridiques et d'exégèses littéraires : la radicale nudité de l'homme qui se dresse, seul ou presque, contre un pouvoir qui non seulement tente de le réduire au silence mais n'hésite pas à l'humilier. Notons tout de même qu'Antonia Fonyi ne se trompe pas quand elle remarque que, dans ce texte, «l'histoire ancestrale», partout ajoute-t-elle, «sous-tend la surface anecdotique» (p. 26), mais il ne faudrait quand même pas trop vite perdre de vue qu'elle ne fait là qu'indiquer une évidence, tout en la noyant, nous l'avons dit, dans sa soupe psychanalytique infecte.

Cette histoire ancestrale serait toutefois beaucoup mieux caractérisée si nous parlions, avec Kleist d'ailleurs, d'une force mystérieuse, d'une vertu, même, quoique poussée «à l'excès» (p. 41), force mystérieuse dont nous ne saurons rien du tout d'ailleurs, puisque Kohlhaas, significativement, avalera avant d'être exécuté sa plus claire mais scellée manifestation, un bout de papier griffonné par une bohémienne (curieux que notre psychanalyste de comptoir n'en fasse pas des quintaux sur pareil geste à la symbolique évidente), force mystérieuse que Kleist affirmera être un «sentiment d'équité» «prenant des racines de plus en plus profondes», opposé à la certitude naïve que toute sa mésaventure ne pouvait qu'être le résultat «de la faute de son valet, si toutefois, comme le prétendait le portier, on pouvait lui en reprocher quelqu'une» (p. 51), et prenant racine non seulement profondément mais très rapidement, c'est cela qui frappe le plus puisque, quelques lignes seulement après avoir été sur le point de reconnaître que son valet était seul responsable de toute l'affaire et de ses conséquences désastreuses, il admet n'être plus rien d'autre «qu'un homme voué au devoir d'employer ses forces, et toutes ses forces, à la réparation d'une telle offense et, pour l'avenir, à la sécurité de ses concitoyens» (p. 52). Admirable concision d'un autre âge ! l'homme qui s'estime lésé s'interroge profondément, sait parfaitement ce qu'il encourt s'il met à exécution son projet de réparation, puis tue celui qui osera s'opposer à son œuvre de justice divine.

Cette résurgence d'une nappe aussi limpide que glaciale ne peut donc que nous surprendre car, sitôt qu'elle crève la surface, elle explose comme un geyser d'une puissance peu commune, encore non maîtrisé par les usages les plus policés de la civilisation, le système complexe de vannes et de robinets qui en maîtriseront la force brute; en clair, elle dévaste tout sur son passage, comme Michel Kohlhaas lui-même qui peut être à la fois presque convaincu d'être l'auteur (par le biais de son valet) d'une offense à plus puissant que lui et qui lui coûtera la mort de sa femme, et complètement sûr pour le coup qu'il a été floué et que la seule façon, pour lui, de réparer l'outrage qui lui a été fait, est non seulement de porter son affaire devant les plus hautes juridictions de son pays mais, au cas, vite vérifié au demeurant, où elles ne lui apporteraient qu'une possible solution, qui plus est lacunaire et peu satisfaisante, de tout détruire sur son passage, au nom de la justice bafouée, du rouleau compresseur seigneurial qui n'a pas hésité à l'écraser, et toute sa famille.

Cette résurgence d'une nappe aussi limpide que glaciale ne peut donc que nous surprendre car, sitôt qu'elle crève la surface, elle explose comme un geyser d'une puissance peu commune, encore non maîtrisé par les usages les plus policés de la civilisation, le système complexe de vannes et de robinets qui en maîtriseront la force brute; en clair, elle dévaste tout sur son passage, comme Michel Kohlhaas lui-même qui peut être à la fois presque convaincu d'être l'auteur (par le biais de son valet) d'une offense à plus puissant que lui et qui lui coûtera la mort de sa femme, et complètement sûr pour le coup qu'il a été floué et que la seule façon, pour lui, de réparer l'outrage qui lui a été fait, est non seulement de porter son affaire devant les plus hautes juridictions de son pays mais, au cas, vite vérifié au demeurant, où elles ne lui apporteraient qu'une possible solution, qui plus est lacunaire et peu satisfaisante, de tout détruire sur son passage, au nom de la justice bafouée, du rouleau compresseur seigneurial qui n'a pas hésité à l'écraser, et toute sa famille. Ainsi, il n'est pas contradictoire, dans pareil texte remuant de très vieux souvenirs que nous avons apparemment tout fait pour oublier, que Michel Kohlhaas examinant, «devant le tribunal de sa conscience» (p. 49), sa situation peu enviable, puisse se lamenter, sincèrement, sur sa condition et se rebeller immédiatement contre elle et la série des «extorsions arbitraires» (p. 44) : «Du fond de sa douleur de voir le monde dans un si monstrueux désordre, surgissait la satisfaction secrète de sentir l'ordre régner désormais dans son cœur» (p. 65). Cette rapidité surprenante, propre aux récits pressés de dire quelque évidence sur laquelle personne ne semble avoir le courage de piper mot, est encore accentuée par les quelques pages écrites par Paul Gadenne en 1949 pour une adaptation théâtrale du texte de Kleist, reprenant l'entrevue de Kohlhaas avec Luther, où le maquignon déclare ne vouloir lutter que pour «être reconnu comme le plus obéissant et le plus humble et le plus obscur», affirmation paradoxale puisque cette volonté de reconnaissance n'hésite pas à employer les expédients les plus radicaux pour s'accomplir. Notons encore, dans ce court fragment, que Gadenne évoque une idée qui lui est chère, lorsqu'il parle d'un tort qui a été commis, ce mal étant «comme la lèpre qui commence comme une toute petite tache sur la peau» mais qui, négligée, envahit bientôt tout le corps, s'il est vrai que, comme l'illustrera admirablement La Plage de Scheveningen, «le plus petit tort est un germe qui ne demande qu'à s'épanouir» et s'il est encore vrai que «la plus petite injustice peut devenir une grande injustice».

Une fois que Michel Kohlhaas a dévoré «sa rage dans le sentiment de son impuissance» (p. 49), il accepte la paix étrange qui envahit son esprit à mesure qu'il s'enfouit dans «l'obscurité de la nuit» (p. 86), s'enfonce «dans les profondeurs d'abjection où il était tombé (p. 92), s'enferme dans «les sauvageries de la solitude» (p. 94) et, une fois sa décision prise, explore «l'enfer de sa vengeance inassouvie» (p. 80). Il est alors bien clair qu'il s'est écarté de l'ordre, fût-il profondément révoltant, auquel tout citoyen normalement constitué doit se soumettre, et qu'il s'est placé «dans une certaine mesure en dehors du droit commun» (p. 99), mais c'est paradoxalement pour tenter de trouver non point un équilibre lui-même fallacieux mais accomplir quelque «geste de pure équité» qui, «en réparant, tout de suite et sans réserve, la bévue dont on était responsable, pouvait briser cette chaîne et tirer heureusement le gouvernement de cette vilaine affaire» (p. 101) qui ébranle non seulement le pays tout entier, en l'occurrence le «Saint-Empire germanique tout entier» (p. 154) mais, comme dans les drames de Shakespeare, l'ordre même de l'univers.

Mais dans le drame de Kleist, comme dans Macbeth, il est impossible, une fois que l'on s'est avancé dans le mal, de revenir en arrière, et Michel Kohlhaas s'est lui-même «parfaitement convaincu que rien au monde ne pouvait le sauver du labyrinthe où il était engagé» (p. 136); c'est ainsi durant un «fatal lundi des Rameaux» qu'il paiera «devant le monde la faute d'avoir tenté, avec bien trop de hâte, de se faire justice lui-même ici-bas» (p. 170), comme si la force mystérieuse lui ayant commandé de se dresser contre l'injustice, une fois sa tâche accomplie, avait décidé qu'il ne lui était plus de la moindre utilité, Michel Kohlhaas, par son ultime geste, enclosant pour lui-même, en lui-même, ce qu'il a appris de puissances qu'il ne vaut décidément point trop hâtivement convoquer.

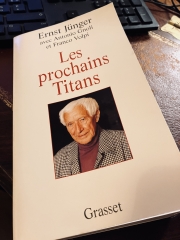

Je pense que nous pourrions sans trop de mal admettre que Michel Kohlhaas, tel que Kleist l'évoque, présente plusieurs des traits qu'Ernst Jünger confère à ce qu'il nomme un Anarque dont la haute figure est précisée dans son ouvrage d'entretiens avec Antonio Gnoli et Franco Volpi, Les prochains Titans (Grasset, 1998). L'Anarque, par sa «valeur» et sa «force spirituelle», est un de ces hommes de plus en plus rares capables de s'opposer à «la massification qui s'accroît» (p. 22). Ou plutôt, il serait sans doute plus juste de considérer que la figure peinte par Kleist est, par certains de ses côtés, un Anarque et, par d'autres, un anarchiste, car Michel Kohlhaas sait, comme l'Anarque, «que la liberté a un prix, et il sait que celui qui veut en jouir gratuitement montre qu'il ne la mérite pas» et aussi, comme l'anarchiste, est prêt, en cas de force majeure, à entrer «en relation avec la société», puisqu'il «entretient avec elle un rapport négatif, qui se manifeste de manière virulente dans sa disponibilité à pratiquer la terreur pour atteindre ses buts. En revanche, l'Anarque est indifférent à la société. L'Anarque n'a pas de société. Son existence est insulaire» (p. 58). Comme l'Anarque, Michel Kohlhaas est capable de jouir d'une position surplombante tant de fois illustrée par Ernst Jünger lui-même qui déclare, par une étonnante image, qu'on «avance plus sûrement et plus rapidement» sur «un marais gelé» (p. 116), en ne manifestant que de la froideur, en créant en somme les conditions d'une profonde insularité mais, comme l'anarchiste cette fois-ci, Michel Kohlhaas est à même de déployer la force voire la pure terreur : qui s'oppose à sa mission ne peut qu'être châtié. Notons toutefois que la distinction qu'établit Jünger entre Anarque et anarchiste est bien des fois de pure forme puisqu'il place dans l'individu, dans le singulier contre l'ère des foules jamais mieux symbolisée que par la «forme du Travailleur» (p. 112) le véritable «point névralgique» où se concentreront «l'énergie [et] la force» capables d'influencer et de guider les masses, s'il est vrai, comme le rappelle l'auteur citant Héraclite, qu'«un seul en vaut plus de dix mille, s'il excelle» (p. 75).

Je pense que nous pourrions sans trop de mal admettre que Michel Kohlhaas, tel que Kleist l'évoque, présente plusieurs des traits qu'Ernst Jünger confère à ce qu'il nomme un Anarque dont la haute figure est précisée dans son ouvrage d'entretiens avec Antonio Gnoli et Franco Volpi, Les prochains Titans (Grasset, 1998). L'Anarque, par sa «valeur» et sa «force spirituelle», est un de ces hommes de plus en plus rares capables de s'opposer à «la massification qui s'accroît» (p. 22). Ou plutôt, il serait sans doute plus juste de considérer que la figure peinte par Kleist est, par certains de ses côtés, un Anarque et, par d'autres, un anarchiste, car Michel Kohlhaas sait, comme l'Anarque, «que la liberté a un prix, et il sait que celui qui veut en jouir gratuitement montre qu'il ne la mérite pas» et aussi, comme l'anarchiste, est prêt, en cas de force majeure, à entrer «en relation avec la société», puisqu'il «entretient avec elle un rapport négatif, qui se manifeste de manière virulente dans sa disponibilité à pratiquer la terreur pour atteindre ses buts. En revanche, l'Anarque est indifférent à la société. L'Anarque n'a pas de société. Son existence est insulaire» (p. 58). Comme l'Anarque, Michel Kohlhaas est capable de jouir d'une position surplombante tant de fois illustrée par Ernst Jünger lui-même qui déclare, par une étonnante image, qu'on «avance plus sûrement et plus rapidement» sur «un marais gelé» (p. 116), en ne manifestant que de la froideur, en créant en somme les conditions d'une profonde insularité mais, comme l'anarchiste cette fois-ci, Michel Kohlhaas est à même de déployer la force voire la pure terreur : qui s'oppose à sa mission ne peut qu'être châtié. Notons toutefois que la distinction qu'établit Jünger entre Anarque et anarchiste est bien des fois de pure forme puisqu'il place dans l'individu, dans le singulier contre l'ère des foules jamais mieux symbolisée que par la «forme du Travailleur» (p. 112) le véritable «point névralgique» où se concentreront «l'énergie [et] la force» capables d'influencer et de guider les masses, s'il est vrai, comme le rappelle l'auteur citant Héraclite, qu'«un seul en vaut plus de dix mille, s'il excelle» (p. 75).Il est dès lors assez juste d'affirmer que, «du point de vue de l'Anarque, du Grand Solitaire, totalitarisme et démocratie de masse ne font pas grande différence», car l'Anarque «vit dans les interstices de la société, la réalité qui l'entoure lui [étant] au fond indifférente» (pp. 115-16), et nous pourrions dès lors rapprocher l'étrange sérénité de Michel Kohlhaas au moment d'être exécuté de cette position que nous avons caractérisée comme étant surplombante, glacée voire glaciale, propre à l'Anarque qui, comme Jünger, estime que «la puissance du cosmos reste identique [car] il n'y a ni progression ou régression, ni accélération ou décélération qui puissent la modifier», étant donné que «ce qui change, ce sont seulement les figures, les formes que l'histoire, mieux, la terre produit sans cesse depuis ses profondeurs» (p. 17), ces mêmes profondeurs que nous avons affirmé être le refuge d'une force sans nom qui a fait se lever, contre son oppresseur, contre les préfigurateurs de «l'ère des Titans» (p. 29) annoncée par Hölderlin, Michel Kohlhaas.

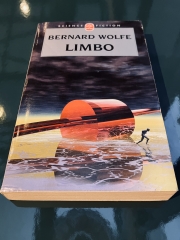

C'est plutôt du côté de la farce et d'un rire prodigieux, libérateur, que Bernard Wolfe situerait son propre Anarque, le Docteur Martine dont il retrace une partie de la vie surprenante dans Limbo publié en 1952 et, partiellement traduit en français, présenté intelligemment par Gérard Klein (2). Ne nous attardons pas trop sur la structure circulaire de ce roman aussi intéressant qu'il est parfois bien trop didactique, pour nous évoquer l'Immob, colossale plaisanterie de carabin consignée dans les carnets du Docteur Martine (cf. p. 355) qui, commentés puis appliqués avez zèle par l'un de ses anciens amis qui fera de lui un martyr (alors qu'il s'est simplement échappé pour vivre près de 20 années sur une île isolée), deviendra une véritable philosophie entraînant l'amputation volontaire des membres supérieurs et inférieurs de plusieurs millions de personnes de par le monde : «L'Immob est une branche d'un vaste mouvement pour forcer la guerre, le rouleau compresseur de la guerre, à rester sur l'autre rive» (p. 47). En effet, si l'on retranche aux hommes les membres qui leur permettent de s'entre-tuer, puisque «l'amputation fait d'un homme un parfait pacifiste» même si ce n'est quand même pas «une raison pour le laisser à plat ventre avec ses moignons» (p. 163), si, avec l'Immob, ce qui «a été immobilisé, et même extirpé, c'est le tropisme guerrier» (p. 202), on supprime alors toute forme de violence et on accroît le respect dû à ceux qui ont eu le courage de s'amputer des jambes et des bras, qu'ils remplaceront toutefois par des prothèses leur conférant des aptitudes physiques remarquables.

C'est plutôt du côté de la farce et d'un rire prodigieux, libérateur, que Bernard Wolfe situerait son propre Anarque, le Docteur Martine dont il retrace une partie de la vie surprenante dans Limbo publié en 1952 et, partiellement traduit en français, présenté intelligemment par Gérard Klein (2). Ne nous attardons pas trop sur la structure circulaire de ce roman aussi intéressant qu'il est parfois bien trop didactique, pour nous évoquer l'Immob, colossale plaisanterie de carabin consignée dans les carnets du Docteur Martine (cf. p. 355) qui, commentés puis appliqués avez zèle par l'un de ses anciens amis qui fera de lui un martyr (alors qu'il s'est simplement échappé pour vivre près de 20 années sur une île isolée), deviendra une véritable philosophie entraînant l'amputation volontaire des membres supérieurs et inférieurs de plusieurs millions de personnes de par le monde : «L'Immob est une branche d'un vaste mouvement pour forcer la guerre, le rouleau compresseur de la guerre, à rester sur l'autre rive» (p. 47). En effet, si l'on retranche aux hommes les membres qui leur permettent de s'entre-tuer, puisque «l'amputation fait d'un homme un parfait pacifiste» même si ce n'est quand même pas «une raison pour le laisser à plat ventre avec ses moignons» (p. 163), si, avec l'Immob, ce qui «a été immobilisé, et même extirpé, c'est le tropisme guerrier» (p. 202), on supprime alors toute forme de violence et on accroît le respect dû à ceux qui ont eu le courage de s'amputer des jambes et des bras, qu'ils remplaceront toutefois par des prothèses leur conférant des aptitudes physiques remarquables.Pourtant, cette lutte contre le rouleau compresseur que représente la guerre moderne et, bien sûr, le triomphe de la Machine (appelée EMSIAC dans notre roman) qui se cache derrière, se révèle assez vite être une criante aporie et même, selon le Docteur Martine qui comprendra quelle a été son erreur en revenant à la civilisation, une blague épouvantable aux proportions d'un monde : «Au cours du formidable développement technologique des années précédentes, un curieux phénomène s'était produit. Les Américains avaient construit pour leur usage d'admirables machines destinées à contrebalancer le rouleau compresseur du milieu ambiant. Or voilà que ces machines, rompant leurs amarres, avaient échappé à leurs maîtres pour devenir, à leur tour, rouleau compresseur. Et, devant ce danger, les gens, formés eux-mêmes par la machine, se révélaient incapables de penser autrement qu'en termes de mécanique...» (p. 78).

Bernard Wolfe évoque longuement la naissance de la cybernétique, dont l'éclosion soudaine s'explique assez aisément à ses yeux : «Pas question de construire des machines sans métaux. Et la cybernétique n'est pas autre chose que l'art de remplacer en métal ce qui existe, moins parfaitement» (pp. 107-8) dans la chair. Il faut alors ne pas craindre de prendre conscience de cette évidence qu'il est toutefois bon de rappeler : «En d'autres termes, l'homme a finalement vaincu la machine en l'incorporant à son propre corps ! Nous avons enfin trouvé la réponse à EMSIAC : la machine qui a incorporé l'Homme !» (pp. 142-3).

Finalement, raison pour laquelle, au passage, sans doute, Rimbaud est évoqué plusieurs fois, c'est «l'immobilisation, l'immobilisation imposée à soi-même», qui sera «le pire des rouleaux compresseurs, le pire de tous...» (p. 87), même si cette immobilisation, en débarrassant l'homme du superflu, est censée le faire accéder à un nouveau stade de développement; c'est ainsi la force de Bernard Wolfe de montrer que les raccours, par opposition aux non-raccours, ont un cerveau plus lourd et plus développé, ce qui signifie «qu'Immob pourrait nous conduire à une espèce entièrement nouvelle de cerveau, dès qu'on aura dépassé la phase de transition» (p. 168) (2), phase de transition qui, comme toujours, est la plus difficile et douloureuse. Doutons toutefois qu'il s'agisse là d'un véritable progrès puisque l'homme, une fois débarrassé de certaines tâches, une fois qu'il se sera engagé dans la voie de la perfection promise par l'Immob, n'aura sans doute d'autre but, conscient ou pas, que de ressembler au cerveau le plus parfait, celui, électronique, de la Machine, l'Immob pouvant même être qualifié de «pont entre le mécanique et l'humain» ou encore comme «la découverte du trait d'union entre la machine et l'homme qui permet ainsi à l'homme de triompher de la machine, en fin de compte, parce que c'est l'homme qui possède le trait d'union et non la machine» (p. 189) : «Et enfin, plus récemment, les merveilleux cerveaux électroniques qui, maintenant, faisaient fonctionner les usines du monde Immob avaient été mis au point, libérant ainsi l'homme de l'inhumaine servitude du travail, lui laissant la liberté de se concentrer sur la tâche de perfectionner son propre cerveau pour le rapprocher de la perfection de la machine à raisonner» (p. 173). Car, et nous le comprenons assez tôt, l'Immob n'est qu'une façon, certes déguisée et pétrie de bons sentiments, de poursuivre les buts de la Machine, à savoir : asservir l'univers, l'homme perdant alors «ce sens d'aliénation à l'égard du milieu ambiant et [parvenant] à la conquête de la nature pour ne plus faire qu'un avec elle» (p. 175). L'Immob est une réification s'inscrivant sur les traces lointaines de Descartes, un philosophe qui n'est, curieusement, pas cité par Bernard Wolfe qui écrit significativement : «Et chaque homme, maintenant, en arrivait à sentir que l'Univers était proche de lui, qu'il le tenait de plus en plus fermement en main, apprivoisé, soumis, humble et fourmillant d'intimités insoupçonnées. L'Univers n'était plus qu'une simple extension de lui-même» (p. 176).

Nous avons affirmé que nous pourrions faire du Docteur Martine une espèce d'Anarque, celui-ci étant toutefois dépouillé de l'intraitable impassibilité qui le caractérise chez Jünger; pourtant, je crains qu'il ne nous faille davantage rapprocher notre personnage, devenu messie malgré lui (3), d'un nihiliste, certes lui aussi problématique puisqu'il se préoccupe de tenter de corriger la monstruosité de la philosophie démembrante qu'il a malencontreusement, à son corps défendant pour ainsi dire, instituée. Lui-même d'ailleurs se qualifie de nihiliste, ajoutant qu'il suffit de garder l’œil ouvert «sur le monde le jour et voilà que votre œil refuse de se fermer la nuit» (p. 225).

C'est peut-être que le temps, et même l'esprit des nihilistes, tels que le Docteur Martine pense les interpréter dans Les Carnets du sous-sol de Dostoïevski, sont bel et bien révolus : «J'avais une foi trop profonde dans la durabilité du chaos. J'avais trop lu Dostoïevski et autres esprits désordonnés. Je ne me rendais pas compte que l'esprit moderne se rebellait contre le turbulent hamlétisme de la condition humaine et que dans tous les domaines son rêve le plus ardent allait vers la pensée clic-clac, la pensée mécanisée» (p. 228). Nous en revenons encore une fois à la figure du Grand Inquisiteur, même si Bernard Wolfe jamais ne la mentionne directement, et pourtant : «De toute évidence, le grand boulot consistait à donner le jour à une machine qui décidât à notre place, pour que nous puissions concentrer nos pensées sur les mouvements de nos bras et de nos jambes et de leurs suppléments mécaniques, sans avoir l'embêtement de nous demander pourquoi» (p. 231).

Dès lors, le rouleau compresseur qui est, nous l'avons constaté, un des motifs de Limbo, du reste suffisamment souple pour pouvoir convenir à plusieurs types de menaces, rouleau compresseur qu'il s'agissait à tout prix d'éviter et de fuir (comme Rimbaud partant en Afrique, même si Wolfe, par l'intermédiaire d'un de ses personnages, traite le poète génial de «pauvre con [qui] voulait être... ingénieur !»), dès lors donc ce rouleau compresseur a gagné, puisqu'il est devenu le monde qui nous entoure et nous emprisonne, et qu'il finira par nous écraser : «Cette fois la menace brille de tous ses feux. Bombes H, projectiles téléguidés, poussière radioactive, etc. Tout l'arsenal rutilant, gouverné non plus par le pauvre petit homme innocent, mais par l'épitome de la menace : EMSIAC, le cerveau mécanique qui a «dérobé» à l'homme son pouvoir de décider et qui a «fait» de lui non plus le maître mais l'esclave de sa destinée» (p. 234). En fait, «l'homme triomphant de la machine et levant le poing», s'il s'agit d'un magnifique symbole, n'en est pas moins caduc, car «ce poing était un poing Immob, fait de tubes et de lampes, machine lui-même. Curieuse victoire, gagnée en incorporant l'ennemi à soi-même. Le maître devenu l'image de son esclave» (p. 293) voilà qui signe notre défaite par une ruse de l'histoire que nous savons si capricieuse; pour le dire autrement, des jambes artificielles, toujours des jambes artificielles, «pour faire des génuflexions devant les machines qui font des jambes» (p. 359).

Quel espoir reste-t-il pour que le Docteur Martine, revenant, aux toutes dernières lignes du roman, sur l'île où il a laissé les siens (la femme et l'enfant qu'il a eu d'elle), parvienne à défaire les anneaux de la puissante chaîne qu'il a, sans le vouloir, fabriquée ? Quelle chance, sinon «l'intégrité, l'acceptation de la condition humaine, qui pourrait bien, un jour, se dresser contre la marée masochiste» (p. 388) ? S'il n'est pas certain qu'un messie lui-même, pourtant revenu de ses propres croyances, parvienne à restaurer l'équilibre qu'il aura bouleversé, nous sommes à peu près sûrs qu'un homme sera, lui, condamné à l'échec.

Notes

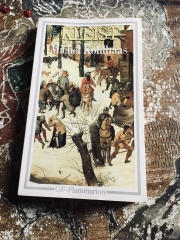

(1) Dans une traduction, impeccable et très correctement relue, de G. La Flize, Flammarion, coll. GF, 1992. Kleist a commencé à écrire ce texte en 1805, puis en a publié une première partie en 1808; il ne l'achèvera que deux ans plus tard et Antonia Fonyi, elle, le barbouillera donc à une date récente en écrivant, par exemple, ce genre d'indigences : «Poussé par la peur de subir le même sort que la mère, le fils fuit dans la régression» puisque, «à la place de la loi du père œdipien, il ne trouve plus que la règle anale imposée par un rival envieux parce qu'impuissant» bien que, «pour écraser cette règle, il s'érige en détenteur du phallus représenté comme puissance divine, comme puissance sadique au-dessus» voire «en deçà» des «contingences sexuelles de la condition humaine» (p. 33). Le texte de Gadenne est contenu dans le numéro spécial de la revue Le lérot rêveur publié par les éditions du Lérot en février 1984. Les passages cités renvoient aux pages 10 et 12.

(2) Bernard Wolfe, Limbo (traduction d'Alex Grall, Robert Laffont, coll. Ailleurs & demain puis Le Livre de poche, 2001). C'est cette traduction partielle, comportant quelques fautes d'inattention mais aussi plusieurs contresens que nous citons. Une version intégrale du texte de Bernard Wolfe a été publiée par ce même éditeur en 2018, traduite par Patrick Dussoulier et enrichie d'une nouvelle et intéressante préface de Gérard Klein, quoique contestable dans telle de ses affirmations : «Au XXe siècle, l'intention utopique a déserté la littérature : je n'en connais pas d'expression significative», ce qui est faire peu de cas tout de même d'un texte comme l'Héliopolis d'Ernst Jünger ou des Jardins du désert de Charles Bertin, «à l'exception possible, poursuit Klein, de Michel Houellebecq avec La Possibilité d'une île, utopie ou peut-être anti-utopie» (p. 13).

(2) Bernard Wolfe, Limbo (traduction d'Alex Grall, Robert Laffont, coll. Ailleurs & demain puis Le Livre de poche, 2001). C'est cette traduction partielle, comportant quelques fautes d'inattention mais aussi plusieurs contresens que nous citons. Une version intégrale du texte de Bernard Wolfe a été publiée par ce même éditeur en 2018, traduite par Patrick Dussoulier et enrichie d'une nouvelle et intéressante préface de Gérard Klein, quoique contestable dans telle de ses affirmations : «Au XXe siècle, l'intention utopique a déserté la littérature : je n'en connais pas d'expression significative», ce qui est faire peu de cas tout de même d'un texte comme l'Héliopolis d'Ernst Jünger ou des Jardins du désert de Charles Bertin, «à l'exception possible, poursuit Klein, de Michel Houellebecq avec La Possibilité d'une île, utopie ou peut-être anti-utopie» (p. 13).(2) Une étude plus développée de Limbo montrerait que la part d'invention verbale («Raccours, Immobs. Pourquoi pas Immobs ? Limbo !... nous pourrions appeler notre Meilleur des Mondes, Limbo. Le Grand Équivalent Moral de la Guerre serait donc le raccoursime», p. 243) n'est pas négligeable dans ce roman, ni même, mais en bien moindre mesure, la question de l'usage des mots par la propagande : «Lorsqu'une culture est envahie par des mots trompeurs, tous ses membres sont écrasés par ces mêmes mots» (p. 183).

(3) C'est dans la préface à la nouvelle traduction de Limbo que Gérard Klein pointe la ressemblance existant entre le Docteur Martine et son disciple, Helder et Jésus et Paul de Tarse; ce parallélisme «est frappant, à ceci près que Paul n'a jamais rencontré Jésus. Helder a interprété dans des commentaires à sa manière les cahiers de Martine et ainsi fondé son utopie, comme Paul a fondé l’Église sur son interprétation des enseignements de Jésus dont on ne sait pas bien comment il les a connus, et qu'il traite à sa manière dans ses épîtres» (p. 33).

Imprimer

Imprimer