Rechercher : Proust

Le Sabbat de Maurice Sachs

Mâles lectures.

Mâles lectures. Acheter Le Sabbat sur Amazon.

Acheter Le Sabbat sur Amazon.Il ne faudrait écrire que dans l'urgence de la délivrance, non pas tant la confession elle-même que l'espèce d'aura dans laquelle celle-ci se montre chichement, la délicate lumière ourlant le moindre fait, dans la certitude ou bien la simple hypothèse du salut entrevu, à jamais hors de notre portée mais pas moins présent à nos côtés, se tenant près de nous comme un sentier qui bifurque qu'il nous serait possible, comme un autre, d'emprunter, aura et lumière blessant nos yeux de cet incandescent rayonnement d'aleph contenant le monde, tous les livres, toutes les peines et toutes les joies, toutes les directions, toutes celles et ceux qui ont inscrit leur témoignage en lettres impeccablement tracées sur un papier soigneusement choisi ou au contraire en lettres maladroites, alignées en cachette, à la dérobée, sous la menace du bourreau, de la mort prochaine, lignes puis feuillets pressés de porter à la vie quelque chose, comme une mère grosse de son enfant et dont le terme arrive, certains, ces femmes et ces hommes confortablement installés ou bien jetant leur témoignage comme une bouteille à la mer, certains, s'ils n'écrivaient pas, de mourir, sinon véritablement, en tout cas de mourir à petit feu, de ne plus vivre autrement que dans la monotone redite du mensonge, de la lâcheté, des mots alignés les uns derrière les autres pour amuser, divertir, détourner l'attention ou simplement écrire comme on ferait n'importe quelle autre chose, boire un café, regarder le ciel pour tenter d'en déduire le temps qu'il fera, écrire sans presque y penser, écrire sans écrire, sans plus haute ambition que celle d'amuser les lecteurs insoucieux et, en les amusant, de plaire, autrement dit se fuir, sans oser écrire la seule histoire qui vaille, comme Maurice Sachs le confesse en écrivant en 1942 à son éditeur qui n'avait plus de ses nouvelles que «se refaire une âme c'était toute [son] ambition», et que, à la date où il répondait à son éditeur, il n'y avait pas encore réussi (1) même s'il déclarait aussi que ce sabbat, c'était son passé, non pas le jour saint du repos, mais la nuit de la danse luxuriante et sauvage, mauvaise, avant de conclure ces quelques belles et émouvantes lignes où, en somme, il se rappelle au bon souvenir des vivants, en affirmant qu'il entrevoyait, «au loin des routes, des clairières silencieuses au matin, après que les démons de la nuit se sont enfuis. L'avenir, l'avenir sans âge, où toujours il est temps de bâtir. Et d'autres, de moins sordides aventures» (p. 302), sordides aventures conclues en avril 1945 d'une balle dans la tête (Maurice Sachs a alors 38 ans), sordides aventures après quoi «la place est nette pour écrire vingt livres dont on ne soit pas le sujet» (p. 299) comme le pense naïvement cet homme tout occupé de lui-même, ce narcissique qui ne sait rien faire d'autre qu'écrire sur lui, et si désireux et si touchant de s'ouvrir, comme le pense cet écrivain instinctif qui, comme tous ceux qui ont écrit un jour, savent parfaitement que l'on ne fait jamais rien d'autre que de parler, encore et encore, sous tous les masques imaginables que l'on adopte, de soi, à moins que l'on ne parle de soi et de sa solitude, ce qui est encore une façon détournée de parler de soi-même, de soi-même fût-ce comme un autre comme dit le penseur, soi-même comme un être essentiellement seul, soi-même comme solitude, s'il est vrai que l'on «s'enfonce en soi-même comme dans un puits jusqu'à ce qu'on atteigne si profond qu'on retrouve une source d'eau claire. Et plus on descend en ces noires parois de soi-même, mieux on comprend cette solitude infinie dans laquelle on croit entendre résonner dans le silence de l'univers l'écho de notre voix à laquelle d'abord aucune voix ne répond. Un pas encore et ce premier son qui se perçoit ne serait-il point la rumeur lointaine de l'univers qui se renvoie l'écho de notre solitude ?» (p. 292), comme s'il fallait, en quelque sorte, ajouter un pas à un pas, un mètre à un autre, un espoir à un autre, descendre marche après marche, s'enfoncer toujours plus avant, souvenir après souvenir, jusqu'au tuf qui sera solide assise depuis laquelle rebondir car, de même qu'il «n'est besoin pour un homme extrême que d'un homme extrême pour l'entraîner» (p. 280), de même, en visitant de nouveau ces lieux où l'on a vécu (comme l'hôtel Saint-Joachim, microcosme occasionnant de prodigieux portraits d'originaux ravagés), en revoyant ces hommes que l'on a connus, admirés voire aimés (Soutine, Rembrandt qualifié de «peintre unique», de «prodigue misérable», de «jouisseur travailleur, de «malmené confiant», de «sourieur désespéré parfaitement plein, grouillant de défauts comme une charogne de vers, mais taillé, orgueilleux, superbe et luisant comme un diamant» (p. 251), Gide, «l'homme le plus nécessaire à la jeunesse, quelqu'un, c'est si rare, qui vous fait revenir sur vous-même» (p. 181) et, avant lui, Cocteau et, après Cocteau, Max Jacob et, avant lui encore, Jacques Maritain), c'est encore se chercher méticuleusement, sans oublier la plus petite et anodine piste, sans mépriser le moindre indice pour, en espérant se trouver, comprendre ce que les autres ont déposé en vous, ce qu'ils ont fait de vous, les voies qu'ils vous ont permis de prendre, parvenir au moins à rejoindre la seule existence dont on soit à peu près certain, la nôtre bien sûr car Maurice Sachs qui déclare préférer «un homme extrême qui se contient, se discipline, s'oblige courageusement vers les frontières des achèvements classiques, à celui qui se force à l'originalité et finit par cela même dans la mode» (p. 256), Maurice Sachs qui comme Marcellin Castaing a «la passion d'épuiser son sujet» (p. 253) ne peut que tenter, dans un effort très difficile mais évidemment pas surhumain et encore moins impossible, de revenir en arrière, de parcourir mais en sens inverse les stations de son ascension ou plutôt, pour nous accorder au titre de son livre et en flatter l'image, pour pénétrer dans les rondes qui ne cessent de se rapprocher de celui qui trône en plein centre du sabbat, certainement pas le diable mais l'auteur lui-même, Maurice Sachs qui déclare ainsi que «Paris devint pour [lui] comme un de ces meubles en mosaïque de glaces où se reflétaient partout [ses] erreurs, dans ces yeux où non seulement [ses] fautes se réfléchissent, mais dans lesquels [il aperçoit] une image de [lui] distordue qui [le] précède, une horrible photographie, écrit-il encore, de [sa] réputation» (p. 215) car, s'il est vrai que Sachs n'a jamais été très content de lui-même, et que, ne l'étant pas, il s'est abaissé (cf. p. 213), il s'est méprisé, il s'est haï, alors nous ne pouvons pas douter qu'il a vraiment cherché à se détester et à s'avilir, et que c'est peut-être même dans cette rigoureuse proportion entre le mécontentement de soi-même et l'abaissement qui en est la plus claire conséquence et comme la dévoration spéculaire, horriblement déformée, dans cette double hélice qui constitue l'ADN le plus spécieux des écrivains doués du génie de l'introspection, qu'il nous faut chercher le dernier secret de la formidable tentative proustienne de remémoration d'une société de femmes et d'hommes abolie, perdue, retrouvée, reconquise, Maurice Sachs retrouvant à son tour «dans les cruautés de l'homme» (Proust donc), «les cruautés de l'enfant» et comprenant que «toute la Recherche du Temps perdu est l’œuvre d'une sorte d'enfant monstre, dont l'esprit aurait toute l'expérience d'homme et l'âme dix ans» (p. 198), Proust donc, mais aussi Maurice Sachs et Franz Werfel déclarant que sa place était dans l'abîme, «dans les trous des serpents, les nids des rats, dans les repaires nauséabonds et visqueux des êtres maudits» (cité à la page 191), pouvant à bon droit estimer qu'ils ont fait de l'audace de leurs prospections un héroïsme, car «qui s'abîmait dans le plus de vice, se croyait volontiers un grand explorateur; qui retournant, ensuite, le plus violemment à la vertu se croyait un grand capitaine», la génération à laquelle appartient Maurice Sachs ayant prodigué une «terrible avidité de la vie» (p. 186) qui lui permet, en fouillant et en fouaillant les œuvres, de tenter le départ et la navigation impossibles, la remontée du fleuve plus que la traversée de la mer dont l'iode cautérise l'âme des pécheurs, Sachs n'ayant «eu que trop de mal déjà à tâcher de toucher du doigt» dans ses ténèbres, «les moments saillants qui font masse dans l'homme et que l'on peut vraiment parfois tâter, du bout des doigts enfermés de l'âme, mais pas toujours, pas chaque jour, jamais aisément, car ces grosseurs du cœur sont bien là; on les sent à n'en pas douter, faisant boule parfois dans la gorge ou au plexus, mais dès qu'on veut prendre le noyau, l'isoler pour l'écraser, il s'est déplacé, on ne le retrouve plus; il n'a laissé qu'un peu de buée devant les yeux et un déchirement dans les chairs les plus secrètes si secrètes qu'on ne sait où les prendre pour les panser» (p. 184), chairs secrètes si secrètes, moins féminines que masculines qu'il faut ne pas craindre d'explorer, vers lesquelles, alors que la femme retient, il faut voguer puisque, toujours pour Sachs, «c'est l'homme, aventure continuelle, qui [lui] paraît plaisir» (p. 166) même si Maurice Sachs, d'une lucidité inassouvie, extrême, monstrueuse, qui n'a pas vraiment besoin qu'un quelconque juge lui tende un miroir, sait parfaitement, comme tout homosexuel point trop fanatisé par l'idiotie ambiante et la mode actuelle si comiquement bourgeoise du mariage en robe blanche et du poupon à croupion rose, sait parfaitement et mesure plus qu'aucun autre «la vanité d'une chair qui ne se perpétue pas dans la chair» car, dans l'orage qui l'entourait de toutes parts, «les éclairs illumin[ant] ces cavernes désertes et glacées où se promène le Solitaire» (p. 164), même si Maurice Sachs, auquel il est décidément impossible de rien cacher, sait parfaitement qu'en explorant, en cherchant, donc, en écrivant sa vie si diablement romanesque il se vide de ses humeurs, puisque, il est fort bien placé pour le savoir, dans un roman mais aussi dans une confession, on y «sue ses amertumes exactement comme on transpire ses acidités en faisant de la culture physique», raison pour laquelle, sans doute, «tout le monde écrit de nos jours : par hygiène, notre époque étant la plus hygiénique que notre civilisation ait connue», l'auteur se permettant toutefois de clore son sarcasme bienvenu par un conseil qui n'est malheureusement que bien trop rarement écouté depuis son époque presque légendaire par les écrivants actuels de toutes espèces lilliputiennes puisque, «les livres étant écrits, il est recommandable de ne pas les publier, car toute publication engendre des humeurs nouvelles» (p. 149), humeurs que les livres ne sont heureusement pas les seuls à évacuer ou exsuder, Maurice Sachs déclarant ainsi qu'il ne voudrait pas «n'avoir jamais cru au Dieu, sur la croix de qui nous avons édifié notre civilisation» (p. 124), Dieu qui lui est finalement d'un assez piètre secours sur «cette route solitaire et brûlante» où il s'est engagé, route sur laquelle se trouvent tout de même quelques «poteaux indicateurs» qu'il faut examiner, puis repartir, même si l'exploration des souvenirs ne peut que renforcer la certitude qu'il n'y a «personne en chemin, personne à l'arrivée», hormis, peut-être,«quelques bras tendus sur la route» (p. 117), bras tendus d'ici peu (d'ici peu à partir du moment où Maurice Sachs écrit sa confession, bien sûr) d'une façon aussi raide que mécanique, et certes pas pour saluer l'homme marchant seul et encore moins, s'il en avait le besoin, le secourir, ce Juif vivant en des temps «où les Juifs retrouvent leur plus grand honneur dans le martyre» (p. 114), ce Juif paradoxal, tourmenté par la faute, comme si son sang «eût charrié du sperme dans ses globules blancs» qui n'en éprouve pas moins, comme tous les autres Juifs selon ses dires, «cette connexion intime de l'humilité et de l'orgueil que la rapidité de mouvement entre le fléchissement et le redressement instinctif» (p. 107), ce Juif qui se rapprochera, jusqu'à la parodie (quel lecteur du Sabbat ne se souvient du crêpe de Chine rose doublant sa soutane !), du christianisme, peut-être parce que, pour lui, «le désir d'un cadre, l'attirance de l'ordre est une tentation égale à ce qu'est pour d'autres celle du vice» (p. 105), ce Juif, Maurice Sachs (né Maurice Ettinghausen), qui appréciera, un temps, Cocteau, «illusionniste effrayant qui savait escamoter les cœurs et ne vous rendait qu'un lapin» (p. 91), embrouillant les routes et faisant sortir plus d'un homme jeune de sa voie et peut-être même, du moins jusqu'à ce qu'il parvienne à se ressaisir, Maurice Sachs qui, il faut bien le dire, tout amoureux de l'ordre qu'il fût, ne savait absolument pas résister aux joies amères du désordre, comme s'il n'était jamais aussi pressé que d'actualiser, rendre dure et réellement présente en lui une «culpabilité virtuelle qui, d'une certaine façon, préexcitait le drame familial, mais auquel ce drame allait donner un corps des plus résistants», si résistant, ajoute Maurice Sachs jamais avare de douloureuses évidences, qu'il le «dévora comme un cancer pendant quinze ans» et qu'il lui fallut «ensuite plusieurs années de travail sur [lui]-même pour [s']en débarrasser complètement» (p. 65), bien que je sois plus que sceptique, bien que l'auteur lui-même émette de sacrés doutes, sur la sincérité de cet adverbe conclusif, «complètement», en raison de ce que j'ai écrit plus haut et de ce que Maurice Sachs, lui, a écrit à la fin de son livre qui est une traversée et aussi une exploration, une quête de ce noyau primordial, primesautier de ténèbres dans lequel se tapit la faute cherchant qui dévorer, qui est aussi une folle tentative, bernanosienne par son élan tout autant que gidienne par la rigueur de sa sincérité, pour concrétiser, enfin, toucher du doigt l'enfance, moins que cela, même, pour tenter de figurer ce qu'est ou devrait être toute vie véritable, à savoir la recherche frénétique, peut-être illusoire, souvent désespérée, d'un «bonheur qu'on a goûté enfant» (p. 60), bonheur qui n'est peut-être pas sans parenté, au moins symbolique (et psychanalytique, diraient les sots), avec «le dogme de la Virginité de la Mère du Christ, car la pureté de sa mère est un mensonge auquel tout homme veut croire» (p. 51), bonheur qu'il faut en tout cas tenter de reconquérir, sauf à vouloir demeurer hanté, comme le fut Drieu la Rochelle, par la tentation du suicide que l'auteur déclare avoir retrouvé souvent «en quelque recoin de [son] âme» et qu'il faudrait parvenir, pour gagner sa vie d'homme ou tout du moins ne pas la perdre, à surmonter en écrivant «encore un livre libérateur» (p. 50) et tant d'autres peut-être, tous bien incapables, alignés pourtant bout à bout en un témoignage plus friable qu'une paroi de craie, constituant ainsi non pas des preuves isolées d'une lutte acharnée contre la bassesse, la veulerie et l'insincérité, mais une chaîne de preuves tout aussi saponifiables censées desserrer l'étau emprisonnant l'«enfant maudit de la fille maudite de la branche maudite d'une famille sur laquelle pesait la double malédiction du divorce et de la ruine» et ayant lui-même «soif de malédictions nouvelles» (p. 32) qui ne sont elles-mêmes que les fruits de l'arbre pourri, de la graine pourrie qui a fait naître cet arbre et ses fruits pourris, puisqu'il n'y a pas de remords, écrit Maurice Sachs, «parce qu'il n'y a pas le sens de la faute», et qu'il y a faute «parce que le sens de la faute manquait» (p. 24) comme chez les criminels, ajoute l'auteur, ce qui contredit quelque peu l'affirmation de la page précédente, Sachs avouant que sa plus grande faute «a toujours été de [se] croire coupable a priori et sa «pire démarche de rejoindre [sa] culpabilité pour [s']assurer de je ne sais quel équilibre maladif», équilibre illusoire, salut rêvé plus qu'accomplir que Le Sabbat lui-même, et qui sait tous les autres livres de Maurice Sachs ne sont parvenus à établir, l'écrivain étant bien incapable, quelle qu'ait été sa volonté de forcené, de prétendre tracer l'orbe d'une «vie close à jamais», «vécue, confessée, expiée», à laquelle il pourrait dire adieu «pour en commencer une autre conforme à l'idéal», qu'il a «conçu dans le malheur, résultat de toutes [ses] folies» (p. 20), étant bien incapable encore de faire autre chose que de tracer des mots les uns à la suite des autres, y compris empruntés à ce «vocabulaire sacré qui opère quelque prestige dans son âme» (p. 19), suivant telle faible lueur, peut-être bien inexistante pour un autre regard que le sien, éclairant le labyrinthe de sa conscience, comme «le fil conducteur d'une dignité qui [lui] est devenue aussi chère que la vie», dignité écartelée entre les deux révoltes qu'il faut connaître tour à tour «avant d'être homme», «celle contre l'ordre», celle «contre le désordre» (p. 12) et dans cet ordre plutôt que dans l'autre, même si nous savons tous, et Maurice Sachs le si lucide bien sûr le premier, que «les dérèglements de sa jeunesse pénètreront jusque dans ses os, et se reposeront avec lui dans la poussière» comme le dit Job.

Note

Maurice Sachs, Le Sabbat (Gallimard, coll. L'Imaginaire, 1999), p. 301.

17/11/2017 | Lien permanent

Entretien avec Pierre Jourde à propos d'À Rebours

Décadences.

Décadences. Sur A Rebours.

Sur A Rebours. Michel Houellebecq jugé par Léon Bloy.

Michel Houellebecq jugé par Léon Bloy.Juan Asensio

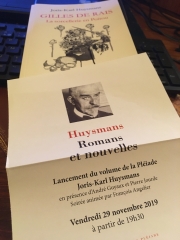

Il semblerait que nous assistions, ces dernières années, à une réévaluation en profondeur d’À Rebours, dont cette édition en version de poche prolonge et complète le récent volume regroupant romans et nouvelles paru dans la collection de La Pléiade. Plusieurs raisons peuvent expliquer ce mouvement, que Huysmans, d’ailleurs, dans la Préface écrite vingt ans après le roman, évoque, comme le fait que «le naturalisme s’essoufflait à tourner la meule dans le même cercle», ou même que ce texte, qualifié d’«ouvrage parfaitement inconscient [et] imaginé sans idées préconçues, sans intentions réservées

d’avenir, sans rien du tout», puisse être considéré comme la matrice de toutes les œuvres qui l’ont suivi (1). Huysmans va même plus loin, lui qui écrit que «ce livre fut une amorce de [s]on œuvre catholique qui s’y trouve, tout entière, en germe» (p. 330), et cela alors même qu’il est incapable de dire comment il a été «aiguillé sur une voie perdue alors pour [lui] dans la nuit» (p. 334).

d’avenir, sans rien du tout», puisse être considéré comme la matrice de toutes les œuvres qui l’ont suivi (1). Huysmans va même plus loin, lui qui écrit que «ce livre fut une amorce de [s]on œuvre catholique qui s’y trouve, tout entière, en germe» (p. 330), et cela alors même qu’il est incapable de dire comment il a été «aiguillé sur une voie perdue alors pour [lui] dans la nuit» (p. 334). C’est donc le roman de tous les paradoxes, comme vous y insistez dans votre riche Préface qui elle aussi s’interroge sur ce curieux ouvrage qui ressemble à une «tunique d’Arlequin» (p. 16), et se demande, en fin de compte, s’il serait possible de lire cette œuvre déconcertante comme la préfiguration de la tâche accomplie dans les romans ultérieurs, soit le déchiffrement du «travail souterrain de l’âme» qui par définition «nous échappe» (p. 335). Si ce roman se tient «dans un entre-deux», peut-on dire que «le système de représentation naturaliste, dont Huysmans est encore imprégné, se met au service de quelque chose d’autre» (p. 18) qui serait, donc, le travail invisible de la grâce ?

Pierre Jourde

C’est sans doute la marque des grandes œuvres que de susciter un commentaire infini. Lorsque j’ai fait mon mémoire de maîtrise sur À Rebours, intitulé L’esthétique décadente dans À rebours, le roman de Huysmans était déjà saturé d’interprétations. Et c’était en 1978 ! Depuis, de l’encre a coulé à flots. Mais il y a aussi quelque chose qui

tient à cette œuvre elle-même : la masse du discours critique qu’elle suscite est totalement disproportionnée par rapport à sa place dans le canon littéraire, et c’était encore, jusqu’à récemment, un roman pour écrivains, pour artistes, pour happy few. Cette disproportion tient en partie à ce que, étant elle-même critique, et commentaire d’art, elle suscite naturellement ce qu’on pourrait appeler du commentaire au carré. Mais il y autre chose encore, qui tient à la complexité, et même aux contradictions des discours tenus dans À Rebours. Le défi stimule le commentateur.

tient à cette œuvre elle-même : la masse du discours critique qu’elle suscite est totalement disproportionnée par rapport à sa place dans le canon littéraire, et c’était encore, jusqu’à récemment, un roman pour écrivains, pour artistes, pour happy few. Cette disproportion tient en partie à ce que, étant elle-même critique, et commentaire d’art, elle suscite naturellement ce qu’on pourrait appeler du commentaire au carré. Mais il y autre chose encore, qui tient à la complexité, et même aux contradictions des discours tenus dans À Rebours. Le défi stimule le commentateur. On pourrait continuer sans fin à montrer, preuves à l’appui dans le texte et hors de lui, à quel point ce roman est encore très naturaliste, ou déjà spiritualiste, ou symboliste, ou décadentiste, les déclarations contradictoires (et souvent diplomatiques) de Huysmans sur son propre texte apportant de l’eau à tous les moulins. Certains commentateurs dénoncent la lecture eschatologique de son roman par Huysmans a posteriori, relevant les signes d’un invincible et secret «travail de la grâce», semblable à celui que décrit saint Augustin, débouchant nécessairement sur la conversion. Huysmans a tendance à arranger le passé en fonction du présent, et il n’hésitera pas à supprimer, dans la deuxième édition d'À vau l’eau, en 1894, une formule sur la Vierge un peu osée, peu compatible avec ce qu’on attend d’un nouveau converti. Le travail de la grâce, c’est la lecture de Huysmans, et cela ne relève pas de la critique littéraire. Il y a en revanche un certain nombre d’éléments que l’on peut constater.

Si À Rebours rompt avec le naturalisme, c’est avec ses idéaux : la loi générale contre la particularité, la prétention scientifique, le fait de réduire tout phénomène humain à une explication rationnelle. En revanche, jusqu’à la fin, Huysmans demeure naturaliste par l’attention portée au corps, jusque dans les détails les plus sordides, par le sens aiguisé du concret, par le trivial. En un sens, Sainte Lydwine de Schiedam, 17 ans après À rebours, est une hagiographie naturaliste. Huysmans vomit, chez les catholiques, le refus du corps, l’idéalisation éthérée. Il veut aller du corps à l’esprit, trouver l’esprit au fond du corps. Il ne pouvait qu’être attiré par une religion de l’incarnation. Les arguties, dans À Rebours, sur Dieu qui se refuserait à descendre dans une substance des hosties frelatée, au-delà du côté comique, sont caractéristiques de cette recherche. C’est ce qu’inaugure le roman : le concret naturaliste s’y oriente vers sa transfiguration.

Juan Asensio

Il est vrai que, jusqu’en 1884, «Huysmans ne s’est nullement préoccupé de religion» (p. 20) comme vous l’affirmez, de même qu’il semble assez évident que «rien ne préparait vraiment à cet appel à Dieu [qui] semble surgir d’une invisible source, que dissimulait le dilettantisme raffiné du personnage» (p. 22) qu’est des Esseintes. Pourtant, il est tout aussi frappant de constater qu’À Rebours ressemble à une «expérience de laboratoire» qui aurait pour but de parvenir, enfin, à «isoler la particule ultime, l’être qui résiste à la négativité» (p. 37). J’aime assez, à ce titre, car je la

trouve très juste, l’expression que vous utilisez de «faim ontologique du héros de Huysmans» (p. 42) mais, comme vous-même le soulignez, ce n’est pas dans ce roman-là, qui est une «impasse, pour le personnage comme pour l’auteur», puisqu’il «désigne ce qui manque, représente des images de ce qui pourrait combler le manque» (p. 54), que nous trouverons une nourriture véritable.

trouve très juste, l’expression que vous utilisez de «faim ontologique du héros de Huysmans» (p. 42) mais, comme vous-même le soulignez, ce n’est pas dans ce roman-là, qui est une «impasse, pour le personnage comme pour l’auteur», puisqu’il «désigne ce qui manque, représente des images de ce qui pourrait combler le manque» (p. 54), que nous trouverons une nourriture véritable. Est-ce alors dans le roman suivant, Là-bas datant de 1891, que nous allons trouver ce qui pourrait combler la «faim ontologique» de Huysmans ? Nous pouvons en douter franchement puisque d’autres romans, probablement les moins connus et appréciés de l’auteur, nous indiquent suffisamment qu’il s’est mis en route, qu’il avait donc faim, encore, pour ainsi dire. N’est-ce pas alors bien davantage dans ce qu’un George Steiner, par analogie avec de vieux débats théologiques, a appelé la réelle présence, que nous trouverons la «nourriture parfaite, celle qui rassasie définitivement la faim ontologique» (p. 57) ? Mais alors, nous voici face à une aporie, puisque cette réelle présence ne pourrait être jamais donnée qu’en dehors des livres, au-delà de la littérature, n’est-ce pas ? Décidément, comme disent nos amis les journalistes, Huysmans est d’une folle modernité, et nous sommes, avec ses romans, face à de redoutables énigmes !

Pierre Jourde

C’est une parfaite description des problèmes qui se sont présentés à lui dans son chemin spirituel. En effet, À Rebours est une expérience de laboratoire, qui n’aboutit pas, la seule réponse possible étant la foi, mais c’est encore trop tôt. Il faut changer d’expérience, et de matériau, passer à Durtal et au satanisme. Huysmans n’est pas Proust, il en est même l’inverse : la littérature n’est pas la vraie vie, et n’est pas solution. Elle énumère les problèmes que Huysmans se chargera de résoudre dans sa vie. À cet égard, il y a un épisode fascinant au chapitre IV (cf. pp. 111-22) d’À Rebours, qu’on néglige souvent, et qui est sans doute, pour le coup, presque prophétique. Des Esseintes est un aristocrate douillet et maladif. Il se force à aller se faire arracher une dent. Après quelques instants de torture où le dentiste s’acharne sur sa dent, l’opération réussit : «il lui avait alors semblé qu'on lui arrachait la tête, qu'on lui fracassait le crâne; il avait perdu la raison, avait hurlé de toutes ses forces, s'était furieusement défendu contre l'homme qui se ruait de nouveau sur lui comme s'il voulait lui entrer son bras jusqu'au fond du ventre, s'était brusquement reculé d'un pas, et levant le corps attaché à la mâchoire, l'avait laissé brutalement retomber, sur le derrière, dans le fauteuil, tandis que, debout, emplissant la fenêtre, il soufflait, brandissant au bout de son davier, une dent bleue où pendait du rouge ! Anéanti,

des Esseintes avait dégobillé du sang plein une cuvette, refusé, d'un geste, à la vieille femme qui rentrait, l'offrande de son chicot qu'elle s'apprêtait à envelopper dans un journal et il avait fui, payant deux francs, lançant, à son tour, des crachats sanglants sur les marches, et il s'était retrouvé, dans la rue, joyeux, rajeuni de dix ans, s'intéressant aux moindres choses.»

des Esseintes avait dégobillé du sang plein une cuvette, refusé, d'un geste, à la vieille femme qui rentrait, l'offrande de son chicot qu'elle s'apprêtait à envelopper dans un journal et il avait fui, payant deux francs, lançant, à son tour, des crachats sanglants sur les marches, et il s'était retrouvé, dans la rue, joyeux, rajeuni de dix ans, s'intéressant aux moindres choses.»Difficile de ne pas lire cette scène comme une version burlesque de celle de Salomé, qui intervient juste après : arracher la dent est comme arracher la tête, et la dent sanglante est brandie par le dentiste comme la tête du Précurseur jaillit dans les hauteurs du palais. Quelque chose est proposé à des Esseintes, une renaissance au prix d’un sacrifice. Mais la grande scène de Salomé l’enferme dans la dimension esthétique, même si elle ne laisse pas indemne. C’est dans sa vie que Huysmans trouvera la solution aux énigmes qu’il se formule dans ses livres : à la fin de sa vie, il souffrira d’atroces maux de dents, et on les lui arrachera. Son cancer de la mâchoire provoquera des douleurs qu’il avait curieusement décrites dans Sainte Lydwine de Schiedam. Et il refusera la morphine, convaincu que la souffrance est le chemin du salut. Il l’avait écrit dans En route : «la douleur est le vrai désinfectant des Âmes». Mais il faut toute une œuvre pour réussir à trouver la formule, et toute une vie pour l’appliquer. À ce titre, Là-bas est un jalon essentiel, qui théorise le naturalisme spiritualiste : il faut aller jusqu’au bout du corps, c’est-à-dire de sa destruction, pour que l’esprit advienne. Huysmans est dévoré de négativité. La solution ne pouvait être que sacrificielle, et la faim ontologique est rassasiée par la présence réelle de l’eucharistie. Si pour Proust la littérature nous donne l’expérience vraie, que nous ratons dans la vie, chez Huysmans la littérature est une expérience de laboratoire (c’est son côté toujours naturaliste) qu’il faudra confirmer dans la vie.

Juan Asensio

Relisant À Rebours pour cet entretien, j’ai été particulièrement frappé par la puissance de la langue employée par Huysmans se révélant «aussi comme l’apocalypse dans le style, l’ange exterminateur armé de phrases incendiaires» (p. 60), ces phrases étant d’autant plus saisissantes que leur beauté est construite «à partir de rien», autrement dit

«l’ordinaire de la vie», «la médiocrité et l’insignifiance» (p. 59). On connaît le goût maladif de des Esseintes pour la langue latine, surtout dans sa phase de décadence, alors que, «complètement pourrie, elle pendait, perdant ses membres, coulant son pus, gardant à peine, dans toute la corruption de son corps, quelques parties fermes que les chrétiens détachaient afin de les mariner dans la saumure de leur nouvelle langue» (p. 105). De la même manière, des Esseintes goûte «le style tacheté et superbe des de Goncourt et le style faisandé de Verlaine et de Mallarmé», et se met à songer au moment futur «où un érudit préparerait pour la décadence de la langue française, un glossaire pareil à celui dans lequel le savant du Cange (2) a noté les dernières balbuties, les derniers spasmes, les derniers éclats, de la langue latine râlant de vieillesse au fond des cloîtres» (p. 290). Vous soulignez en note que plus d'un penseur, comme August Schleicher en 1863, a pu appliquer la théorie de l'évolution selon Darwin au langage. Peut-on interpréter À Rebours comme une aventure purement linguistique, la dernière floraison, quelque peu vénéneuse, de la langue française, pressée de dire ce qu’elle ne peut qu’évoquer, l’indicible, cette réelle présence hors de notre portée ?

«l’ordinaire de la vie», «la médiocrité et l’insignifiance» (p. 59). On connaît le goût maladif de des Esseintes pour la langue latine, surtout dans sa phase de décadence, alors que, «complètement pourrie, elle pendait, perdant ses membres, coulant son pus, gardant à peine, dans toute la corruption de son corps, quelques parties fermes que les chrétiens détachaient afin de les mariner dans la saumure de leur nouvelle langue» (p. 105). De la même manière, des Esseintes goûte «le style tacheté et superbe des de Goncourt et le style faisandé de Verlaine et de Mallarmé», et se met à songer au moment futur «où un érudit préparerait pour la décadence de la langue française, un glossaire pareil à celui dans lequel le savant du Cange (2) a noté les dernières balbuties, les derniers spasmes, les derniers éclats, de la langue latine râlant de vieillesse au fond des cloîtres» (p. 290). Vous soulignez en note que plus d'un penseur, comme August Schleicher en 1863, a pu appliquer la théorie de l'évolution selon Darwin au langage. Peut-on interpréter À Rebours comme une aventure purement linguistique, la dernière floraison, quelque peu vénéneuse, de la langue française, pressée de dire ce qu’elle ne peut qu’évoquer, l’indicible, cette réelle présence hors de notre portée ?Pierre Jourde

Quelle langue, en effet. Mêmes les moins indulgents des critiques de l’époque reconnaissaient qu’il était, de tous les naturalistes, celui qui écrivait le mieux. La langue qu’il s’est élaborée mélange deux principes : la recherche du mot rare, et de préférence impropre (un peu comme la «méprise» verlainienne), dans la lignée de l’«écriture artiste» des Goncourt. Une brutalité naturaliste qui lui fait rechercher les métaphores corporelles, les images les plus crues, avec une prédilection pour

le culinaire. Il faut ajouter une manière qui lui est caractéristique de casser le rythme de la période classique française, en déportant à la fin de la phrase un complément qui tombe sèchement et paraît déséquilibrer la phrase, comme si elle penchait au bord du vide. Comme pour Baudelaire, pour Huysmans la réalité est bête. Chez lui en particulier, elle semble se composer d’objets mesquins, ignobles, insignifiants. Sa pulsion négative le pousse à se jeter sur eux, à les malmener, à les démolir. C’est une manière de leur insuffler de l’esprit. L’être chez Huysmans se tient au bout de la destruction. Son style est une sorte de théologie négative en action. C’est une apocalypse au sens où c’est une fin du monde, mais aussi, d’après l’étymologie grecque du mot, ἀποκάλυψις, c’est une révélation : celle de l’universelle médiocrité, qui trouve sa rédemption dans le langage qui la sacrifie.

le culinaire. Il faut ajouter une manière qui lui est caractéristique de casser le rythme de la période classique française, en déportant à la fin de la phrase un complément qui tombe sèchement et paraît déséquilibrer la phrase, comme si elle penchait au bord du vide. Comme pour Baudelaire, pour Huysmans la réalité est bête. Chez lui en particulier, elle semble se composer d’objets mesquins, ignobles, insignifiants. Sa pulsion négative le pousse à se jeter sur eux, à les malmener, à les démolir. C’est une manière de leur insuffler de l’esprit. L’être chez Huysmans se tient au bout de la destruction. Son style est une sorte de théologie négative en action. C’est une apocalypse au sens où c’est une fin du monde, mais aussi, d’après l’étymologie grecque du mot, ἀποκάλυψις, c’est une révélation : celle de l’universelle médiocrité, qui trouve sa rédemption dans le langage qui la sacrifie. Est-ce qu’À Rebours est une aventure purement linguistique ? Oui, en ce sens que Huysmans, à ce moment, ne dispose de rien d’autre que la langue. Non, parce qu’il ne s’agit pas d’un jeu formaliste, mais d’une recherche spirituelle dans la langue.

La beauté de cette langue frappe d’autant plus lorsqu’on la compare à celle de 90 % des auteurs contemporains, qui utilisent un français basique, celui du discours journalistique. Un écrivain contemporain dispose du quart du lexique de Huysmans, et sa syntaxe est d’une platitude navrante.

Juan Asensio

Vous avez affirmé plus haut que «le concret naturaliste» s’orientait vers «sa transfiguration» car, comme l’écrivain l’a lui-même écrit dans sa fameuse Préface écrite vingt ans après le roman, «le naturalisme s’essoufflait à tourner la meule dans le même cercle» (p. 320). Au moins, avec Huysmans, nous pouvons mesurer le chemin parcouru entre chacun

des romans qui ont suivi À Rebours ! Ce n’est toutefois pas exactement le cas pour l’un de ses continuateurs, le génie littéraire en moins bien sûr, Michel Houellebecq, qui lui aussi a rôdé autour de l’Église, comme il le montre dans Soumission qui d’ailleurs évoque Huysmans, que le narrateur apprécie, contre Bloy, que le narrateur, logiquement, déteste. J’ai analysé ce roman comme la tentative ratée de s’approcher, pour le personnage, mais certainement pour l’écrivain lui-même qui est incapable d’inventer autre chose qu’un clone grimaçant, de la Foi. Que pensez-vous du rapport possible entre Huysmans et Houellebecq, ne serait-ce que du strict point de vue de leurs écritures respectives, qui me semblent situées à des années-lumière l’une de l’autre ?

des romans qui ont suivi À Rebours ! Ce n’est toutefois pas exactement le cas pour l’un de ses continuateurs, le génie littéraire en moins bien sûr, Michel Houellebecq, qui lui aussi a rôdé autour de l’Église, comme il le montre dans Soumission qui d’ailleurs évoque Huysmans, que le narrateur apprécie, contre Bloy, que le narrateur, logiquement, déteste. J’ai analysé ce roman comme la tentative ratée de s’approcher, pour le personnage, mais certainement pour l’écrivain lui-même qui est incapable d’inventer autre chose qu’un clone grimaçant, de la Foi. Que pensez-vous du rapport possible entre Huysmans et Houellebecq, ne serait-ce que du strict point de vue de leurs écritures respectives, qui me semblent situées à des années-lumière l’une de l’autre ?Pierre Jourde

Le point commun entre Huysmans et Houellebecq, c’est que ce sont deux naturalistes, comme vous l’avez noté. C’est aussi de rendre compte du désastre, de la perte de sens, à partir d’objets et d’événements minuscules. Par ailleurs, ni l’un ni l’autre ne sont vraiment des romanciers, l’intrigue, l’art de la narration, rien de tout cela ne les intéresse. L’action romanesque n’est chez eux qu’un délitement. C’est à peu près tout ce qu’ils ont en commun. Huysmans traite la médiocrité

sur le mode héroï-comique, en chantant l’épopée des petits ratages. «Ulysse des gargotes» : ainsi Maupassant qualifiait-il M. Folantin dans À vau-l’eau . L’humour noir de Huysmans (expression qu’il a sans doute inventée) suscite, comme l’a noté Breton, une jouissance dans la négativité excessive. Houellebecq procède à l’inverse par u

sur le mode héroï-comique, en chantant l’épopée des petits ratages. «Ulysse des gargotes» : ainsi Maupassant qualifiait-il M. Folantin dans À vau-l’eau . L’humour noir de Huysmans (expression qu’il a sans doute inventée) suscite, comme l’a noté Breton, une jouissance dans la négativité excessive. Houellebecq procède à l’inverse par u

06/02/2023 | Lien permanent

Le Grand Large du soir de Julien Green

J'ai été quelque peu troublé par ma lecture du Grand Large du soir, le beau journal que Julien Green a tenu durant les deux dernières années de sa vie, comme par le fait de reconnaître, au hasard d'une rencontre, le visage d'un ami perdu de vue depuis des années, dont les traits se seraient lentement estompés. Et, avec la réapparition de ce noble visage, c'est toute l'atmosphère des années que l'on croyait oubliées qui se lève, à la brune, et vient hanter notre sommeil. Lire Julien Green m'a ainsi rappelé mes longues heures de fièvre lorsque, tout jeune adolescent, les persiennes baissées (il devait s'agir d'un mois d'août, je garde le souvenir d'une chaleur lyonnaise suffocante), je lisai frénétiquement Adrienne Mesurat, Histoires de vertige, Le malfaiteur et tant d'autres romans dont j'ai aujourd'hui presque totalement oublié la saveur. Les bizarres représentations (peut-être ne l'étaient-elles même pas, puisque je n'en garde également aucun souvenir...) que je me faisais des créatures à la froideur âpre et passionnée si je puis dire inventées par Julien Green n'étaient pas moins invinciblement cruelles que les interminables après-midi que je passais alors à lire, dans un silence gluant que pas un bruit ne troublait, hormis les mots sortis de la bouche de ces fantômes plus réels que des êtres de chair. Plus froids aussi je l'ai dit, bien plus froids, comme les diaboliques de Barbey d'Aurevilly, goules brûlantes comme de la glace. Peut-être est-ce cette froideur, cette minéralité des personnages de Julien Green, incapables toutes deux de lutter contre l'atmosphère d'irréalité baignant les histoires racontées par l'écrivain, qui en a effacé en fin de compte, assez rapidement même, les contours.Je me souviens également que je devais retrouver Green plusieurs années après cet été de 1984 ou 1985 passé à Villeurbanne, au moment de commencer ma thèse de doctorat sous la direction forcément parisienne de Monique Gosselin qui tint absolument à me faire travailler sur les romans de Bernanos, Green et Mauriac. Je lui objectai que le troisième de ces romanciers ne me passionnait guère, que le deuxième, je l'avais quelque peu oublié, finalement que j'aurais préféré, de bien loin, prendre la suite de Max Milner en consacrant mes efforts à une étude de la figure de Satan après Baudelaire (en me plongeant donc dans les livres de Barbey, Hello, Bloy, Huysmans, Bernanos), rien n'y fit. Monique Gosselin me répliqua sèchement que le jeune étudiant que j'étais n'avait franchement pas son mot à dire sur de pareilles questions, réservées aux démiurges universitaires présidant les destinées des pauvres mortels dont je faisais assurément partie. Elle savait, pas moi. Je n'avais donc qu'à me taire ou... plier bagage. Quelques semaines après avoir commencé mes recherches, je constatai que le sujet choisi entre mille par cette éminente spécialiste de Bernanos (et d'une bonne quinzaine d'autres auteurs, apparemment...) avait été proprement asséché par une thèse volumineuse tout récemment parue. Beau travail. Je laissai tomber ma thèse donc, profondément dégoûté, ainsi que l'autorité doctorale qui m'avait si remarquablement orienté... Green, bêtement, fut lui aussi jeté aux orties durant bien des années, avant que je ne lise ce dernier tome de son journal, monument des lettres françaises, ne serait-ce que par l'ampleur du projet et la série des vicissitudes ayant émaillé sa réalisation.Je parlais de passé, de son aura, enfuie avec les jours lointains. D'où me vient cette sensation de vide ? De la perte des êtres autrefois aimés ? Non. L'homme moderne est creux parce qu'il n'est entouré de rien de plus que de clones. D'autres hommes creux. Plus aucun visage altier ne semble contempler celui, gracquien, de Julien Green, dont le regard doux semble fixer quelque paysage secret, intérieur, dont les yeux paraissent chercher ceux de ses chers amis morts, Mgr Pezeril et, par sa surnaturelle médiation, le Grand d'Espagne, Georges Bernanos, dont les toutes dernières heures furent veillées par l'homme de foi et de lettres qui ordonna les complexes brouillons des Cahiers de Monsieur Ouine. «Autrefois écrit Green, la littérature était faite d’individus. On pouvait aimer ou ne pas aimer, les idées étaient présentes et il y avait le coup de patte, le style. Gide, Cocteau, Mauriac, Bergson, Claudel, Sartre, Monterlant, Malraux, Aragon, Breton, Colette, et pour remonter plus loin Proust, Péguy entre autres, un monde existait, des idées circulaient en France comme le sang dans le corps humain. Maintenant, le corps devient cadavre, le sang semble figé…»Ainsi, tous les romans de Green pourraient être parfaitement résumés par cette phrase mystérieuse extraite de son journal : «Ma vie est un rêve. Je m’explique : je n’ai jamais considéré ce qui m’environnait comme réel.» Et l'auteur de Mont-Cinère et de Léviathan de lier cette évanescence de la réalité (mais cette fois, contrairement à l'impression produite par le rêve romanesque : dangereuse, pernicieuse, diabolique) à la disparition des écrivains qu'il a connus, à la lente destruction de la langue française, qu'il ne peut empêcher bien sûr, contre laquelle il n'a pas de mots assez durs. N'oublions pas que Julien Green a publié en 1924 un Pamphlet contre les Catholiques de France où nous pouvions noter (Œuvres complètes, t. I, Gallimard, coll. La Pléiade, 1972, p. 894-5) telle proposition absolument scandaleuse aux yeux des modernes : «Une autre marque de l’amour divin est l’enfer. L’idée de l’enfer est peut-être plus enivrante que celle du paradis ; elle nous montre notre âme à sa juste valeur, elle nous fait comprendre que ses fautes atteignent à des proportions surhumaines et que certaines d’entre elles sont absolument inexpiables. Or, pour qu’on les juge inexpiables, il faut certainement qu’on attache un prix infini à l’âme qui les a commises.»Autre vision, fragile comme un songe, encore une fois une histoire de langues oubliées, mortes, punies. J'ai ainsi été frappé de voir apparaître dans ce même tome du journal de Green, après avoir terminé ma lecture du superbe recueil de textes de Daniel Heller-Roazen évoqué précédemment sur ce blog, le motif de la tour de Babel, non plus fièrement dressée vers un ciel de conquêtes et de révoltes mais au contraire volontairement rampante, ayant abandonné son caractère turgescent, donc blasphémateur. Une tour non plus immense ni même s'enfonçant, selon Kafka, dans la profondeur de la terre mais se couchant, étendant son babélique brouhaha. Green note : «Simplifier la langue appauvrit la pensée. La langue qu’on essaie d’instaurer par ordinateur pour faciliter les échanges devient un magma universel, sans la fantaisie du volapük ou de l’espéranto et conduit à la pensée unique. De nouveau on construit Babel avec le même orgueil, mais de nos jours c’est une Babel horizontale, on commence par la confusion, on l’étend. Le plus terrible châtiment est là : la confusion par la simplification.» Green paraît d'ailleurs ne point se lasser de creuser ce thème, puisqu'il ajoute : «De la confusion. Ce serait le traité qu’il faudrait écrire. Je n’ai plus l’âge de m’adonner à ce genre d’exercice, mais il est vrai que la confusion a remplacé la déesse Raison. Pour se borner au langage, nous en arrivons à une nouvelle Babel, cette fois en creux, car sans orgueil, sans espérances, sans dangers.»

J'ai été quelque peu troublé par ma lecture du Grand Large du soir, le beau journal que Julien Green a tenu durant les deux dernières années de sa vie, comme par le fait de reconnaître, au hasard d'une rencontre, le visage d'un ami perdu de vue depuis des années, dont les traits se seraient lentement estompés. Et, avec la réapparition de ce noble visage, c'est toute l'atmosphère des années que l'on croyait oubliées qui se lève, à la brune, et vient hanter notre sommeil. Lire Julien Green m'a ainsi rappelé mes longues heures de fièvre lorsque, tout jeune adolescent, les persiennes baissées (il devait s'agir d'un mois d'août, je garde le souvenir d'une chaleur lyonnaise suffocante), je lisai frénétiquement Adrienne Mesurat, Histoires de vertige, Le malfaiteur et tant d'autres romans dont j'ai aujourd'hui presque totalement oublié la saveur. Les bizarres représentations (peut-être ne l'étaient-elles même pas, puisque je n'en garde également aucun souvenir...) que je me faisais des créatures à la froideur âpre et passionnée si je puis dire inventées par Julien Green n'étaient pas moins invinciblement cruelles que les interminables après-midi que je passais alors à lire, dans un silence gluant que pas un bruit ne troublait, hormis les mots sortis de la bouche de ces fantômes plus réels que des êtres de chair. Plus froids aussi je l'ai dit, bien plus froids, comme les diaboliques de Barbey d'Aurevilly, goules brûlantes comme de la glace. Peut-être est-ce cette froideur, cette minéralité des personnages de Julien Green, incapables toutes deux de lutter contre l'atmosphère d'irréalité baignant les histoires racontées par l'écrivain, qui en a effacé en fin de compte, assez rapidement même, les contours.Je me souviens également que je devais retrouver Green plusieurs années après cet été de 1984 ou 1985 passé à Villeurbanne, au moment de commencer ma thèse de doctorat sous la direction forcément parisienne de Monique Gosselin qui tint absolument à me faire travailler sur les romans de Bernanos, Green et Mauriac. Je lui objectai que le troisième de ces romanciers ne me passionnait guère, que le deuxième, je l'avais quelque peu oublié, finalement que j'aurais préféré, de bien loin, prendre la suite de Max Milner en consacrant mes efforts à une étude de la figure de Satan après Baudelaire (en me plongeant donc dans les livres de Barbey, Hello, Bloy, Huysmans, Bernanos), rien n'y fit. Monique Gosselin me répliqua sèchement que le jeune étudiant que j'étais n'avait franchement pas son mot à dire sur de pareilles questions, réservées aux démiurges universitaires présidant les destinées des pauvres mortels dont je faisais assurément partie. Elle savait, pas moi. Je n'avais donc qu'à me taire ou... plier bagage. Quelques semaines après avoir commencé mes recherches, je constatai que le sujet choisi entre mille par cette éminente spécialiste de Bernanos (et d'une bonne quinzaine d'autres auteurs, apparemment...) avait été proprement asséché par une thèse volumineuse tout récemment parue. Beau travail. Je laissai tomber ma thèse donc, profondément dégoûté, ainsi que l'autorité doctorale qui m'avait si remarquablement orienté... Green, bêtement, fut lui aussi jeté aux orties durant bien des années, avant que je ne lise ce dernier tome de son journal, monument des lettres françaises, ne serait-ce que par l'ampleur du projet et la série des vicissitudes ayant émaillé sa réalisation.Je parlais de passé, de son aura, enfuie avec les jours lointains. D'où me vient cette sensation de vide ? De la perte des êtres autrefois aimés ? Non. L'homme moderne est creux parce qu'il n'est entouré de rien de plus que de clones. D'autres hommes creux. Plus aucun visage altier ne semble contempler celui, gracquien, de Julien Green, dont le regard doux semble fixer quelque paysage secret, intérieur, dont les yeux paraissent chercher ceux de ses chers amis morts, Mgr Pezeril et, par sa surnaturelle médiation, le Grand d'Espagne, Georges Bernanos, dont les toutes dernières heures furent veillées par l'homme de foi et de lettres qui ordonna les complexes brouillons des Cahiers de Monsieur Ouine. «Autrefois écrit Green, la littérature était faite d’individus. On pouvait aimer ou ne pas aimer, les idées étaient présentes et il y avait le coup de patte, le style. Gide, Cocteau, Mauriac, Bergson, Claudel, Sartre, Monterlant, Malraux, Aragon, Breton, Colette, et pour remonter plus loin Proust, Péguy entre autres, un monde existait, des idées circulaient en France comme le sang dans le corps humain. Maintenant, le corps devient cadavre, le sang semble figé…»Ainsi, tous les romans de Green pourraient être parfaitement résumés par cette phrase mystérieuse extraite de son journal : «Ma vie est un rêve. Je m’explique : je n’ai jamais considéré ce qui m’environnait comme réel.» Et l'auteur de Mont-Cinère et de Léviathan de lier cette évanescence de la réalité (mais cette fois, contrairement à l'impression produite par le rêve romanesque : dangereuse, pernicieuse, diabolique) à la disparition des écrivains qu'il a connus, à la lente destruction de la langue française, qu'il ne peut empêcher bien sûr, contre laquelle il n'a pas de mots assez durs. N'oublions pas que Julien Green a publié en 1924 un Pamphlet contre les Catholiques de France où nous pouvions noter (Œuvres complètes, t. I, Gallimard, coll. La Pléiade, 1972, p. 894-5) telle proposition absolument scandaleuse aux yeux des modernes : «Une autre marque de l’amour divin est l’enfer. L’idée de l’enfer est peut-être plus enivrante que celle du paradis ; elle nous montre notre âme à sa juste valeur, elle nous fait comprendre que ses fautes atteignent à des proportions surhumaines et que certaines d’entre elles sont absolument inexpiables. Or, pour qu’on les juge inexpiables, il faut certainement qu’on attache un prix infini à l’âme qui les a commises.»Autre vision, fragile comme un songe, encore une fois une histoire de langues oubliées, mortes, punies. J'ai ainsi été frappé de voir apparaître dans ce même tome du journal de Green, après avoir terminé ma lecture du superbe recueil de textes de Daniel Heller-Roazen évoqué précédemment sur ce blog, le motif de la tour de Babel, non plus fièrement dressée vers un ciel de conquêtes et de révoltes mais au contraire volontairement rampante, ayant abandonné son caractère turgescent, donc blasphémateur. Une tour non plus immense ni même s'enfonçant, selon Kafka, dans la profondeur de la terre mais se couchant, étendant son babélique brouhaha. Green note : «Simplifier la langue appauvrit la pensée. La langue qu’on essaie d’instaurer par ordinateur pour faciliter les échanges devient un magma universel, sans la fantaisie du volapük ou de l’espéranto et conduit à la pensée unique. De nouveau on construit Babel avec le même orgueil, mais de nos jours c’est une Babel horizontale, on commence par la confusion, on l’étend. Le plus terrible châtiment est là : la confusion par la simplification.» Green paraît d'ailleurs ne point se lasser de creuser ce thème, puisqu'il ajoute : «De la confusion. Ce serait le traité qu’il faudrait écrire. Je n’ai plus l’âge de m’adonner à ce genre d’exercice, mais il est vrai que la confusion a remplacé la déesse Raison. Pour se borner au langage, nous en arrivons à une nouvelle Babel, cette fois en creux, car sans orgueil, sans espérances, sans dangers.»

01/04/2007 | Lien permanent

La littérature, pour quoi faire ? d'Antoine Compagnon

Was once, too, at the full, and round eart’s shore

Lay like the folds of a bright girdle furled.

But now I only hear

Its melancholy, long, withdrawing roar,

Retreating, to the breath

Of the night-wind, down the vast edges drear

And naked stringles of the world.

Ah, love, let us be true

To one another ! for the world, which seems

To lie before us like a land of dreams,

So various, so beautiful, so new,

Hath really neither joy, nor love, nor light,

Nor certitude, nor peace, nor help for pain;

And we are here as on a darkling plain

Swept with confused alarms of struggle and flight,

Where ignorant armies clash by night.»

Matthew Arnold, Dover Beach.

«L’offensive de la théorie contre le sens commun se retourne contre elle, et elle échoue d’autant plus à passer de la critique à la science, à substituer au sens commun des concepts positifs, que, face à cette hydre, les théories prolifèrent, s’affrontent entre elles au risque de perdre de vue la littérature elle-même.»

Antoine Compagnon, Le Démon de la théorie.

Spécialiste de Thibaudet dont il vient de publier un volume de textes choisis (dans l'excellente collection Bouquins), Antoine Compagnon, avec tout de même un peu plus de lucidité que Tzvetan Todorov, tout récemment descendu de sa tour de verre où il guettait l'horizon plat des Tartares de l'immanence, s'est rendu compte que la littérature se mourait de théorie et vivait ou survivait, très probablement, de ses plus singulières dissidences.

Fort justement, il décrivait ainsi, dans l'un de ses ouvrages les plus connus, Le Démon de la théorie (Seuil, coll. Points Essais, 2001, p. 196), ce retour salutaire à l'évidence, quelques années tout de même avant que Todorov le retardé ne répète, naïvement, de très plates évidences : «On a beau décréter la mort de l’auteur, dénoncer l’illusion référentielle, s’en prendre à l’illusion affective, ou assimiler les écarts stylistiques à des différences sémantiques, l’auteur, la référence, le lecteur, le style survivent dans l’opinion et regagnent le grand jour dès que les censeurs relâchent leur vigilance, un peu comme ces microbes qu’on avait cru éradiquer une fois pour toutes et qui se rappellent maintenant à notre bon souvenir» (je souligne).

Dans La littérature, pour quoi faire ?, beau titre bernanosien de la leçon inaugurale qu'il a prononcée au Collège de France, Antoine Compagnon continue d'exposer des arguments que l'on dira eux aussi de simple bon sens, la conclusion de l'auteur rejoignant finalement l'intuition du Grand d'Espagne : la littérature est un espace de liberté absolument nécessaire et cet espace de liberté se refermera (et avec lui, la vie de notre sensibilité, de notre esprit, de notre âme) si nous n'y prenons garde. Bernanos tout de même eût sans doute ironisé sur la bizarre liberté de l'homme moderne dédouané de ses croyances les plus anciennes : la littérature, si l'homme est ainsi vide ou vidé plutôt que libre, pour quoi faire ? Uniquement pour jouir avec le Doge de la bêtise Philippe Sollers (et le publier, et le clamer, et l'écrire, et le commenter, et s'en éclater la panse, et interdire d'interdire) ? Uniquement pour épater (d'ailleurs de moins en moins) le bourgeois et la dinde de luxe avec Marc-Édouard Nabe ? Uniquement pour espérer une place sur un plateau de télévision avec presque qui vous voudrez ?

Autant ne pas écrire.

Espace de liberté certes, à condition toutefois de préciser immédiatement quel sens nous donnons à ce mot (ce que Compagnon ne fait pas). Espace de liberté mais espace attaqué de toutes parts, réduit à la portion congrue d'une littérature qui paraît avoir honte de ses propres pouvoirs, jadis fameux, aujourd'hui négligés, vilipendés, moqués, passés sous silence par ceux-là mêmes qui étaient censés la préserver des outrages de la dissection. Naturellement optimiste (à moins que ce ne soit l'essence même, quelque peu frelatée, de cet exercice obligé que constitue une leçon inaugurale au Collège de France), Antoine Compagnon ne semble point trop s'inquiéter de l'avenir réservé à la littérature qui, bien que «concurrencée dans tous ses usages et ne [détenant] de monopole sur rien», doit tirer parti de cette «humilité [qui] lui sied». N'avons-nous pas, au contraire, suffisamment rogné les ailes de l'écrivain, ce roi de l'azur, pour que nous nous prétendions encore, une fois capturé, une fois l'oiseau splendide affublé de capteurs de toutes sortes, le livrer à l'amusement sordide des hommes ?

Et Compagnon de poursuivre sereinement en affirmant que les pouvoirs de la littérature «restent démesurés; elle peut donc être embrassée sans état d’âme et sa place dans la Cité est assurée» (p. 76) puisque le «propre de la littérature, écrit l'auteur, étant l’analyse des relations toujours particulières qui joignent les croyances, les émotions, l’imagination et l’action, elle renferme un savoir irremplaçable, circonstancié et non résumable, sur la nature humaine, un savoir des singularités» (p. 63).

Puis-je objecter que c'est justement cette singularité qui est attaquée de tous côtés ? Puis-je faire remarquer à Compagnon, dont le nom même symbolise la belle idée du partage du pain avec l'ami, que la langue de la singularité, à savoir le style d'un écrivain, n'en finit pas d'être ravagée par le sabir de l'universel reportage, ce degré zéro de l'écriture ?

Inutile de préciser que je ne partage absolument pas l'enthousiasme, peut-être quelque peu contraint, de notre professeur. Enseigner au Collège de France, devant un public de fins lettrés a priori conquis par avance, est sans doute une expérience qui se situe à des années-lumière de celle vécue par tel jeune professeur bourré de bonnes intentions tombé dans la nasse d'une classe de banlieue difficile, où la seule évocation de Proust, ce bouffon supérieur incapable d'oublier sa maman pardon, sa reum et qui, pour nous le dire, a eu la mauvaise idée d'écrire des milliers de pages, est susceptible je le crains de déclencher d'impitoyables moqueries... pour commencer...

Intéressante en revanche me semble être l'hypothèse avancée par Antoine Compagnon, sur laquelle hélas il ne s'attarde pas suffisamment, pour expliquer ce déclin de nos lettres et, plus généralement, des lettres : «La littérature a voulu répondre par sa neutralisation ou sa banalisation au grief de sa longue connivence avec l’autorité, et d’abord avec les États-nations dont elle a aidé l’émergence. Après les États-Unis, la France a été gagnée par le ressentiment contre la littérature vue comme l’exercice d’une domination» (p. 58). Cette idée mériterait d'être développée, sa racine mise à nu. La haine du livre, celle du lettré s'expliquent peut-être, en dernier ressort, par la haine de l'autorité, moins celle de l'État d'ailleurs que celle de Dieu qui est Logos, autorité d'une Parole que l'État incarnera sous une défroque laïque. Rejeter la littérature, c'est vouloir en finir, comme disait le poète, avec le jugement de Dieu. Notons au passage que rejeter la Lettre c'est aussi, mystérieusement, haïr le peuple du Livre.

Le mouvement bien connu de désacralisation aurait en somme affecté durablement l'un des derniers vestiges, dans nos sociétés, du sacré, comme s'en afflige, dans un très beau poème, ce modèle d'honnête homme que fut Matthew Arnold. Mais, de grâce, que Compagnon ne nous fasse point croire que cette haine serait un passage obligé, le corollaire inévitable de la transformation de la littérature, considérée ici comme une entité organique gagnée par une mystérieuse maladie finalement nécessaire à sa guérison miraculeuse, voire à sa surnaturelle résurrection.

Si la littérature a été à ce point méprisée, moquée et finalement dévaluée, c'est avant tout parce qu'elle a été attaquée puis patiemment rongée par une cohorte d'expérimentateurs naguère ridiculisés par le Benda de la France byzantine lesquels, sur le vivant, ont pratiqué de dangereuses expériences, le croyant déjà mort, l'ayant, de fait, presque achevé...

Si la littérature parle encore à notre époque, elle le fait donc avec une voix caverneuse, déjà morte et pourtant refusant de mourir (ou plutôt, pour être tout à fait juste : parce qu'on ne peut se résoudre à la voir mourir), elle nous parle avec la voix effrayante de M. Valdemar.

Amusons-nous tout de même, pour finir, de l'exemple se voulant sans doute drôle et qui est franchement ridicule que l'auteur donne de cette importance, certes brutalisée, de la chose écrite, censée apporter les consolations irrémissibles de l'Ouvert cher à Rilke au pauvre personnel de l'État abruti de paperasse, cadenassé dans son manque d'imagination procédurier : «Ainsi un fonctionnaire au fait de ce qui rend sublime le dénouement de La Princesse de Clèves sera-t-il plus ouvert à l’étrangeté des mœurs de ses administrés» (pp. 63-4).

Effectivement, me voici rassuré : de la même façon, je suis à peu près certain qu'un fonctionnaire, lecteur discret, à ses heures perdues, de Léon Bloy, appliquera de la façon la plus juste possible la loi d'airain tout en veillant à ne point accabler le Pauvre, sans doute parce qu'il s'est ouvert aux imprécations colossales du Mendiant ingrat...

Allons allons monsieur Antoine Compagnon, même le genre très particulier de votre sermon (puisqu'il ne concerne point une mort mais prétend nous rassurer quant au réveil du malade, plongé depuis des années dans un long coma, qui plus est, apparemment volontaire) eût gagné à ne point sombrer dans un gâtisme progressiste assez étrange lorsqu'il coule de la plume du brillant commentateur des antimodernes.

09/05/2007 | Lien permanent

Céline et Wagner : encore l'indignité du génie ?, par Thierry Guinhut

26/03/2011 | Lien permanent

Les larmes du Stalker. Entretien avec Marc Alpozzo, 4

06/08/2008 | Lien permanent

Lointain écho de Bossuet, par Réginald Gaillard

À propos de Langue morte. Bossuet, de Jean-Michel Delacomptée (Gallimard, coll. L’un et l’autre, 2009).Cet article a initialement paru dans le Cahier critique des Éditions Corlevour qui publient la belle revue NuncL’on ne peut écrire sur un livre qui n’a pas, de part en part, traversé votre esprit. Aussi n’est-il de note de lecture que personnelle, intime; celle-ci le sera, a fortiori. Évoquer de manière positive un éloge de Bossuet, pour l’ancien protestant que je suis, fût-il converti au catholicisme depuis plusieurs années, demeure un geste étrange, comme si le retenait encore quelque fidélité à ses attaches anciennes, ou demeurait encore quelque rancœur à l’égard d’un de ceux qui ont combattu avec le plus d’acharnement la Réforme. Mais, en un sens, ma position est un peu celle de l’auteur de ce très bel essai consacré à l’Aigle de Meaux, un texte libre et personnel comme il convient à la collection L’un et l’autre de Gallimard : je puis dire ainsi que Bossuet «me procure, lui le censeur, cet évêque aux mots si âpres, ce cerbère lyrique de l’orthodoxie la plus stricte, une sorte de repos, d’inattendu bien-être».Delacomptée, intime du Grand Siècle, après avoir arpenté les terres de Racine, de La Boétie, d’Ambroise Paré, se penche donc sur le cas de Bossuet, ancienne gloire des lettres françaises, jadis encore si lu, aujourd’hui réduit à un simple nom. Quel lien nous relie encore à Bossuet ? S’il en est encore un, il est pour le moins ténu. Comme le titre du livre le laisse supposer, ce n’est pas seulement le latin d’église, dans lequel Bossuet disait sa messe, qui est langue morte, c’est tout – ou presque – Bossuet qui est mort. L’un de nos plus grands représentants de la langue française n’est plus qu’un cénotaphe : il reste une apparence, un nom, au mieux un souvenir, mais, derrière, il n’est aucune poussière de son corps. Et même le souvenir de sa langue s’estompe aussi; comme Delacomptée le rappelle… qu’a-t-on lu sérieusement de lui ? Quelques sermons, quelques oraisons, étudiés au lycée, ou à l’université : au mieux, et encore, notre auteur parle de sa propre génération, car, pour ceux qui sont nés dans le dernier quart du XXe siècle… Il ne lui resterait donc plus, à ce cher Bossuet, qu’«un voile de gloire, comme un succès d’estime. Il y a longtemps qu’on ne lit plus Bossuet». Car, Bossuet, c’était trente et un volumes in-octavo ! Nous n’en lisons plus que quelques centaines de pages… Et ses Mémoires, son Journal, rédigés par son secrétaire, l’abbé Ledieu n’ont pas été réédités depuis 1928; cela en dit long sur l’indifférence que soulève Bossuet : il «se dessèche sur les rayons des bibliothèques». Et Delacomptée de constater à juste titre que «tombent dans l’indifférence les astres du siècle de Louis XIV : Lully, Racine etc. dont on ne connaît plus que quelques fragments. On dit «Grand» ce siècle car il est, entre autres, l’apogée du classicisme français. Faut-il en déduire que les siècles qui suivirent ne furent que déclin ? Delacomptée n’adopte pas la pose réactionnaire; il sait que la langue de Chateaubriand, Proust, ou, plus près de nous, celle de Richard Millet n’est pas décadente. Mais la langue du XVIIe est de nos jours considérée comme la plus grande, la plus aboutie, la plus épanouie; elle reste le modèle. Et elle a trouvé sa formulation dans quelques rares esprits, dont Bossuet. Alors, l’œuvre de l’aigle restera-t-elle langue morte pour les générations à venir ? Il faut dire que toute la matière chrétienne de ses livres est aujourd’hui illisible en raison de la déchristianisation de notre société. Il convient de déceler ce qu’il a cependant encore à nous dire, nous enseigner, nous transmettre, trois siècles passés.La langue, justement, une certaine relation à la langue française. Delacomptée cite une lettre de Bossuet pleine d’enseignement sur l’usage de la langue. Voilà une leçon qui n’est pas seulement valable pour les rois, mais pour nombre d’entre nous : «…vous violez les règles de la grammaire dans vos compositions, mais nous blâmons moins la faute que le manque d’attention. Vous confondez aujourd’hui l’ordre des paroles, demain ce sera l’ordre des choses. Car en parlant contre les lois de la grammaire, vous mépriserez celles de la raison. Une langue tenue, une langue retenue, ce n’est pas l’appauvrir : c’est la gouverner pour bien gouverner. Qui la néglige, néglige sa pensée.» Et de grands écrivains ne s’y sont pas trompés : Paul Valéry, Paul Claudel, et combien d’autres, le considéraient comme un maître, et comme un chef-d’œuvre son Histoire des variations des Églises protestantes. Sur cette question du style, Delacomptée nous donne peut-être la clef : «…contraint par ses fonctions […] Bossuet s’était réservé, comme liberté propre, le style. […] C’est là qu’il se retrouvait. Il prenait rendez-vous avec la beauté pour écarter les idées funestes, se défendre de la mort en la rendant sublime par la puissance des mots».Enfin, Bossuet constitue, par sa fidélité, un modèle de comportement, car il fut, si l’on en croit le portrait que dresse Delacomptée, un homme tout entier au service de ce en quoi il croyait, un service à l’image du Christ. Au service de l’Église, de la foi, de ses paroissiens, de la couronne. L’auteur nous rappelle son engagement sur tous les fronts. D’abord dans son diocèse, en prêtre, au service des hommes, cependant que le théologien ferraillait à travers opuscules et mémoires, en défenseur âpre et farouche des dogmes, contre la Réforme, mais aussi contre ce qu’il considérait comme les errements à l’intérieur même de l’église catholique : ainsi ses controverses avec Richard Simon. Notons qu’il commit là sa plus belle erreur, car celui-ci est considéré comme le père de l’exégèse telle qu’on la pratique de nos jours. Qu’importe, l’urgence aux yeux de Bossuet était de protéger l’église, ce qui ne pouvait se concevoir sans le strict respect de la tradition. Ouvrir une brèche dans ses fondements, c’était courir le risque que s’effondre l’édifice tout entier. Bossuet, avant Dostoïevski, préférait être avec le Christ (ou du moins l’idée qu’il s’en faisait), plutôt qu’avec la vérité.Au service encore, en tant que précepteur, du Dauphin – piètre élève dont Delacomptée nous livre un portrait saisissant de dureté – semble-t-il méritée. Enfin, il nous fait ressentir la douceur de sa direction spirituelle auprès de Me Cornuau, d’Albert ou du Mans, une douceur qui retrouverait certainement son efficacité à la lecture de sa correspondance spirituelle, car les tourments des âmes ne varient pas avec les siècles.Delacomptée attise avec brio notre curiosité pour ce monument littéraire que reste Bossuet. Il met avec délicatesse en scène l’orateur sur le point de prendre la parole en chaire, et la langue de l’essayiste se plaît à épouser les accents de l’art oratoire tel que le concevait Bossuet : élevé, efficace, et non sans élégance. Ces qualificatifs pourraient être les maîtres mots de l’écriture de Bossuet, et l’on sent combien Delacomptée fut à bonne école auprès des écrivains du XVIIe. L’œuvre de Bossuet, nous promet notre auteur, est pour tout le monde : même «l’athée fatigué de la trivialité des temps» – cet athée n’est autre que Delacomptée lui-même, comme il le précise un peu plus loin – sera touché par «l’élévation de ses ouvrages». Oui, contre le «terrible poids du jour» que ressent le monde moderne, lire Bossuet et relire. Finalement, c’est une authentique vita, comme il s’en écrivait pour les saints, que Delacomptée nous offre. De la naissance, à la mort ; il nous dépeint un homme entier, non sans travers ni fautes, certes, mais néanmoins un grand homme, de lettres comme d’église, qu’il ne conviendrait pas à nos mémoires d’oublier.À ceux qui doutent encore de la grandeur de cet écrivain, de son «humanisme», comme il faut dire aujourd’hui, Delacomptée rappelle l’idée que Bossuet se faisait de l’homme, une idée qui donnerait matière à réfléchir à plus d’un, notamment à ces catholiques lefebvristes que l’on réintègre aujourd’hui dans l’église. Ainsi l’entame de sa Politique tirée des propres paroles de l’Écriture Sainte, le livre I, article I, proposition V annonçait en titre, parlant de l’homme donc : «Une même race : une même nation, un même genre, une souche unique». Pour cela seulement l’évêque de Meaux mériterait d’être relu. Et merci à J-M Delacomptée de nous y inviter de manière si élégante et raffinée.