« 2005-11 | Page d'accueil

| 2006-01 »

28/12/2005

Contre-jour critique

Je fais aujourd'hui le point, comme disent les pédants, sur la réception critique de mon dernier essai, La littérature à contre-nuit, publié il y a quelques mois par Matthieu Baumier pour les éditions A contrario. La liste qui suit n'obéit à aucune espèce de logique, donc de classement, pas même d'ordre temporel. Toutes ces critiques se complètent bien évidemment et, chaque fois qu'il m'a semblé nécessaire d'y répondre, je l'ai fait sans la moindre hésitation : depuis quand l'auteur d'un ouvrage, dont il connaît mieux que tout autre les faiblesses mais aussi le labeur qu'il lui a demandé, serait-il donc en droit d'abandonner son propre livre même si, je le dis sans aucune complaisance, j'ai été très favorablement impressionné par la qualité de tous ces textes qui, je le sais, ont coûté à leurs auteurs respectifs ? Du reste, la tactique de la terre brûlée n'est pas dans mes habitudes et je préfère de loin, comme face à la critique pour le moins elliptique et ironique d'un Cormary, rendre coup pour coup.

Je fais aujourd'hui le point, comme disent les pédants, sur la réception critique de mon dernier essai, La littérature à contre-nuit, publié il y a quelques mois par Matthieu Baumier pour les éditions A contrario. La liste qui suit n'obéit à aucune espèce de logique, donc de classement, pas même d'ordre temporel. Toutes ces critiques se complètent bien évidemment et, chaque fois qu'il m'a semblé nécessaire d'y répondre, je l'ai fait sans la moindre hésitation : depuis quand l'auteur d'un ouvrage, dont il connaît mieux que tout autre les faiblesses mais aussi le labeur qu'il lui a demandé, serait-il donc en droit d'abandonner son propre livre même si, je le dis sans aucune complaisance, j'ai été très favorablement impressionné par la qualité de tous ces textes qui, je le sais, ont coûté à leurs auteurs respectifs ? Du reste, la tactique de la terre brûlée n'est pas dans mes habitudes et je préfère de loin, comme face à la critique pour le moins elliptique et ironique d'un Cormary, rendre coup pour coup.Les imbéciles partiront d'un grand rire jaune mais je ne puis faire autrement que remercier ici toutes celles et ceux qui ont pris la peine de m'écrire, anonymes ou célèbres, quelques mots ou plusieurs pages sur ce livre difficile.

Enfin, je rappelle que les lecteurs peuvent d'ores et déjà lire deux des chapitres de ce livre, l'un consacré à Ernesto Sabato, l'autre à Monsieur Ouine de Georges Bernanos. D'autres, sans doute, suivront...

Voici donc, à ce jour, les auteurs des critiques rédigées sur mon ouvrage.

Dominique Autié sur son excellent blog, Balles de match, Balles perdues suivi de ma réponse dans la Zone.

Pierre Cormary (pseudonyme) pour le Journal de la culture (n°14) de Joseph Vebret, article repris sur son blog suivi de ma réponse, bien évidemment dans la Zone.

Sarah Vajda, courriel. Je publierai, le jour de sa parution (le 5 janvier), une critique consacrée au premier roman (Insomnie édité par le Rocher) de Sarah Vajda. Ce livre est tout simplement absolument remarquable.

Marc Alpozzo pour Boojum puis E-Torpedo.

Renaud Camus, lettre.

Axelle Felgine, sur le site Le-Mort-Qui-Trompe.

Pol Vandromme pour Valeurs actuelles, n°3580, du 8 au 14 juillet 2005, article repris dans Le Bulletin célinien n°269, novembre 2005.

Michel Crépu pour La Revue des deux mondes, numéro du mois de septembre 2005.

Lucien Suel, dans une longue méditation intitulée Dans la gorge de l'ombre, publiée dans la Zone.

Le Vif L'Express, week-end du 22 avril 2005, compte rendu signé par M.E.B.

Alain Santacreu pour Contrelittérature, n°16, été 2005.

Laurent Mabire sur son site, Iaboc. A priori, cet article sera bientôt repris par Liberté politique.

Olivier Noël, dans la troisième partie d'une remarquable critique consacrée à Cosmos Incorporated de Maurice G. Dantec, évoque mon livre de la façon suivante : «Non, Cosmos Incorporated, après l’explosion-révélation, refuse d’enregistrer le réel; en fait, le Réel n’est pour Dantec que ce néant originel évoqué par Saint Augustin. Ambition aporétique s’il en est, d’un projet faustien désavoué in extremis : écrire le contre-roman du contre-monde, écrire l’impossibilité de décrire l’indicible, se défaire de son innocence pour retrouver l’innocence. Entendu au sens burroughsien de virus, le langage est ici plus contaminé qu’il ne contamine; il finit par tuer son hôte – Plotkine, et le roman lui-même. Le langage ne transcende plus, il est une substance-mort. En d’autres termes, au Trou Noir du Contre-Monde relativiste succède un autre Trou Noir, celui du livre, celui de la littérature de Dantec. Dans La Littérature à contre-nuit, le recueil de textes critiques de Juan Asensio, figure un passage intitulé «De la littérature considérée comme un trou noir» où il est opportunément rappelé que cette singularité fut aussi désigné par de Nerval comme l’œil de Dieu. «[N]ous mettons en rapport la négativité d’un espace aboli, celle d’un astre inversé ou retourné, et l’apparition, au sein d’une écriture romanesque, d’un vide qui la creusera jusqu’à son amuïssement final.» D’amuïssement, il ne saurait être question dans Cosmos Incorporated puisque la parole – contre-verbe – y est déjà vaincue. On saisit quel abîme sépare irrémédiablement le roman de Maurice G. Dantec et le chef-d’œuvre de Georges Bernanos, Monsieur Ouine, dont Juan Asensio, qui lui consacre les plus belles pages de son livre, écrit à juste titre qu’il est une révélation, ce que Cosmos Incorporated, à trop vouloir tutoyer les dieux, ne parvient jamais à être. Il semblerait toutefois que Dantec en soit douloureusement conscient, lui qui réduit Plotkine au silence – qui le rend à sa liberté – dans les dernières pages de son roman. Mais avant cette consomption finale, en dépit de son échec littéraire, Dantec et sa substance-mort auront au moins réussi, ce n’est pas rien, à nous communiquer l’essence de ce qui manque cruellement à sa fiction, et qui fit le succès et l’importance de 1984 : l’insurrection du Verbe au royaume du Novlangue.»

22/12/2005

Lettre à ceux qui parlent encore, par Moussa Diabira

L'un des reproches les plus inébranlables que me servent les crétins anonymes (sur la Toile, l'anonymat est bien souvent l'épithète de nature du crétinisme) est bien connu, quoique, sous leur plume débile, apparemment toujours auréolé de nouveauté : parce que j'interdis les commentaires, je serais un affreux dictateur détestant la contradiction. J'ai déjà, mille et mille fois, répondu à cette critique grossière, stupide et infondée, rappelant que je me moquais comme d'une guigne des avis des uns et des autres, que la communication directe était à mes yeux une facilité sidérante si on osait lui opposer la dureté de la communication indirecte (savoir si la Toile est ou peut être le lieu d'une pareille gageure est un débat initié, naguère, avec Dominique Autié...), qu'enfin j'ouvrais la Zone à qui le désirait, à condition bien sûr que l'intéressé daigne me faire parvenir un texte argumenté et, si possible, rédigé dans un français qui ne soit point celui du blog de Julien Dray. Est-ce trop demander ? Les babouins estiment, en hôchant d'un commun élan leur chef prognathe : oui, c'est beaucoup trop car je ne vois pas par quelle raison, moi, babouin et fier de l'être, je devrais ne point venir souiller la Zone et, en sus, y inviter la bande fort étendue de mes congénères, toujours prêts à se livrer à leurs tripotages publics. Mais qui donc, grands dieux, a fait croire à ces cousins lointains de l'homme que la Zone était un tripot démocratique ? Pas moi, je vous le jure. Et qu'y puis-je si, par exemple à l'occasion de ma série de publications de textes consacrés aux émeutes en banlieue, j'ai reçu beaucoup d'insultes mais strictement pas la plus petite trace d'un texte, fût-il violemment opposé aux idées de messieurs Moury, Dargent et Rivron, qui tâcherait de réduire à néant leur argumentation ? Effectivement, les babouins, y compris le chef, s'il existe, de cette facétieuse communauté arboricole, estimeront que je n'y puis rien... Je l'attends toujours, d'ailleurs, ce texte critique, polémique, soit-disant républicain, donc tolérant, s'insurgeant contre les analyses ici professées, qui, je le dis tout de suite, ne me font point rougir...

Voici en revanche, publié tel quel, l'un des très nombreux courriers que m'a valu cette même parution dans la Zone des différents articles regroupés sous un seul titre, Bellum civile/Civil War in France.

Je suis presque navré de prendre le temps de vous écrire ceci. Navré d'abord sans doute parce que je sens quelque chose d'un égocentrisme chagrinant à croire que cette lettre puisse avoir la moindre importance. Mais navré surtout qu'il m'apparaisse nécessaire de devoir l'écrire, c'est-à-dire peiné que certaines personnes ayant lu vos textes aient pu croire, parce qu'on y retrouvait peut-être une quelconque parenté formelle dans l'emphase avec les textes de certains extrémismes (vous le remarquez fort justement, c'est finalement souvent plus ce qu'on reproche aussi à Bloy), que vos textes défendaient des idées extrémistes quand, de manière générale, ils ne disaient rien que de très naturel.

Répétons-le donc encore au désert : il n'y a rien d'extrémiste à rappeler que si la société civile se refuse à employer la force pour juguler la violence, c'est la société civile qui disparaît, pas la violence, et cela reste vrai que cette violence ait été engendrée par la société civile elle-même ou non.

Je me permettrais cependant de glisser ce commentaire, avec l'espoir qu'il sera peut être utile : il m'apparaît étonnant que PERSONNE à ma connaissance (limitée je ne peux que l'accorder si je tiens à rester un tant soit peu honnête), n'ait fait le lien entre ces flambées de violence et le fiasco des dernières élections présidentielles : l'impact qu'a pourtant eu cette tragédie, le discrédit qu'elle semble avoir jeté sur l'ensemble des discours d'intégration ne sont pourtant pas moindres. Je pense que je garderais toute ma vie cette sensation étrange de la qualité du poids de l'air dans les rues au lendemain du premier tour, le visage des gens, et plus particulièrement celui de ce marchand de kebab, ébranlé et perdu. Je me souviens d'un article du Monde ou un anonyme cité disait : «On n'a pas voulu ça !». Réaction de quelqu'un sûr de son identité française. Mais pour beaucoup d'immigrés, ou de personnes se sentant immigrés dans leur propre pays, la réaction a plutôt été : «C'est pour faire partie de ça que je me suis battu ?». La revendication d'une identité communautaire, que beaucoup confondent avec l'islamisation, parce qu'elle en parasite les formes, semble s'être accrue dangereusement juste après, de même que la conception utilitariste de l'État français comme source extérieure, bonne uniquement à être parasitée, elle aussi, me semble s'être tout simplement légitimée à ce moment, se débarrassant des derniers lambeaux de honte qui auraient encore pu lui rester.

Ils ne veulent plus se considérer comme Français, voilà le message transmis.

Et pourtant, que sont-ils, si pas Français ? Que dit d'autre le désir avoué des plus bruyants d'entre eux de violer ou de pisser sur la France, si ce n'est que la France est toujours perçue comme la Femme sacrée qui les fait bander de (trop) loin ? Que marque d'autre la forme même de ces explosions de violence (je ne parle pas de celle que les médias de tous bords ont cherché à lui donner, mais bien celle perçue et assumée par les fauteurs criminels eux-mêmes, si loin de la réalité que puisse être leur perception des choses), cette manière de présenter ce qui n'est jamais que notre échec de société matérialiste comme une revendication sociale, sinon qu'ils étaient Français ?

Et c'est bien notre échec que cette manifestation montre. Vous l'avez déjà dit, répétons-le encore, ce n'est pas parce qu'ils sont dans un état de misère objectif, mais relatif, que la minorité vocale de ceux

qui maintenant refusent brûle. Nous leur avons enseigné que l'état de la société était purement arbitraire, et ils en ont tiré les conséquences logiques : s'il est certain que, de toutes façons, quelqu'un doit faire le sale boulot (sale, dégradant, juste parce que moins bien payé : l'argent est le seul vecteur de l'honneur, ça aussi nous le leur avons plus ou moins involontairement enseigné, et ils ne l'ont que trop bien appris), alors pourquoi serait-ce à eux de le faire plutôt qu'à d'autres ? Pire encore, je pense, ce que cette explosion de violence, devenue sa propre monnaie, et qui ne va nulle part, montre bien, c'est que nous n'avons rien de mieux à leur offrir pour se divertir que l'autodestruction par négation de l'autre.

Mais je m'arrête ici, j'étais venu pour lancer un élément, un écho, dans le débat. Pas pour participer à la grande série des monologues...

Merci au Stalker pour sa Zone (il est bon de trouver une voix autre et claire au milieu de la cacophonie des semblables, que l'on soit ou non d'accord avec elle), et merci encore à messieurs Moury, Dargent et Rivron pour leurs analyses de ces événements.

19/12/2005

Tsimtsoûm, numéro premier, Le Nouvel Attila, numéro troisième

«Il ne faut pas admettre que le Livre Saint d’un milliard et demi de musulmans soit à jamais porteur de la haine.»

Soheib Bencheikh, Tsimtsoûm, n°1.

«Tout athée européen fait partie de l’armée de producteurs du film vidéo montrant l’égorgement de Nick Berg, parce que cela ne serait jamais arrivé si l’Europe était encore chrétienne.»

Laurent James, Ibid.

Pourquoi ne pas le dire ? J’avais bien des doutes sur l’intérêt même de faire paraître Tsimtsoûm, née des cendres de Cancer !, célèbre revue disparue moins des suites d’une longue mais imparable dévoration cancérigène que sabordée par la défection brutale (j’employai un mot plus lourd, celui de trahison) de Johann Cariou, son âme la plus faible, je veux dire impressionnable, comme Gollum l'est par le célèbre Anneau maléfique. Disons que m’inquiétait le ton détaché, presque lointain, avec lequel Bruno Deniel-Laurent, fixant déjà, me semblait-il, l’horizon asiatique de ses prochains périples, évoquait la parution, d’ailleurs sans cesse procrastinée, de sa nouvelle revue. Il faut pourtant lire dans ce premier numéro de Tsimtsoûm, dont la maquette aussi criarde qu'un poteau de couleurs ne décevra pas les amateurs de feu Cancer !, il faut lire, de toute urgence, le texte qu’a écrit Laurent James en guise de commentaire à son entretien, passionnant, avec Soheib Bencheikh. Enfin ! ai-je failli m'exclamer en lisant ce long texte. Enfin un auteur qui ne nous filtre point la tisane consensuelle de l'explication des récentes émeutes par la misère socio-culturelle et le blues de la racaille. Enfin un auteur extrême et juste si je puis dire, admirablement impartial en raison même de son extrémisme absolu, de son extrémisme qui lui vient de l'unique considération de l'absolu dont aucun de ces sociologues forcément relativistes et prétendument impartiaux ne tiendront jamais compte. Enfin un auteur capable d’exprimer ma conviction la plus inébranlable (et qui se dit ici ou là, de façon à peine voilée…), conviction qui, dans sa crudité apocalyptique, s’écrit en lettres capitales : l’Occident vendu aux puissances de l’argent, donc du spectacle (à moins que ce ne soit l’inverse), s’il doit renaître, devra d’abord passer par le feu purificateur de l'Ennemi. Quel Ennemi ? En voyez-vous, même, un seul ayant le dixième de la grandeur de l’Islam ? Pas moi. Ce sera donc l'Islam qui signifiera notre perte, notre renaissance par la perte.

Pourquoi ne pas le dire ? J’avais bien des doutes sur l’intérêt même de faire paraître Tsimtsoûm, née des cendres de Cancer !, célèbre revue disparue moins des suites d’une longue mais imparable dévoration cancérigène que sabordée par la défection brutale (j’employai un mot plus lourd, celui de trahison) de Johann Cariou, son âme la plus faible, je veux dire impressionnable, comme Gollum l'est par le célèbre Anneau maléfique. Disons que m’inquiétait le ton détaché, presque lointain, avec lequel Bruno Deniel-Laurent, fixant déjà, me semblait-il, l’horizon asiatique de ses prochains périples, évoquait la parution, d’ailleurs sans cesse procrastinée, de sa nouvelle revue. Il faut pourtant lire dans ce premier numéro de Tsimtsoûm, dont la maquette aussi criarde qu'un poteau de couleurs ne décevra pas les amateurs de feu Cancer !, il faut lire, de toute urgence, le texte qu’a écrit Laurent James en guise de commentaire à son entretien, passionnant, avec Soheib Bencheikh. Enfin ! ai-je failli m'exclamer en lisant ce long texte. Enfin un auteur qui ne nous filtre point la tisane consensuelle de l'explication des récentes émeutes par la misère socio-culturelle et le blues de la racaille. Enfin un auteur extrême et juste si je puis dire, admirablement impartial en raison même de son extrémisme absolu, de son extrémisme qui lui vient de l'unique considération de l'absolu dont aucun de ces sociologues forcément relativistes et prétendument impartiaux ne tiendront jamais compte. Enfin un auteur capable d’exprimer ma conviction la plus inébranlable (et qui se dit ici ou là, de façon à peine voilée…), conviction qui, dans sa crudité apocalyptique, s’écrit en lettres capitales : l’Occident vendu aux puissances de l’argent, donc du spectacle (à moins que ce ne soit l’inverse), s’il doit renaître, devra d’abord passer par le feu purificateur de l'Ennemi. Quel Ennemi ? En voyez-vous, même, un seul ayant le dixième de la grandeur de l’Islam ? Pas moi. Ce sera donc l'Islam qui signifiera notre perte, notre renaissance par la perte. James le constate avec la simplicité enfantine du bourreau et cette simplicité truande est, elle-même, jouissance assassine : «[…] l’Islâm est aujourd’hui l’unique puissance capable de s’opposer à l’univers néo-balzacien issu des isoloirs municipaux, des palais de la [B]ourse et des séances de brain-storming.» Et de continuer : «S’il existe une autre force, il lui reste à s’actualiser : c’est évidemment la Parole du Christ». Non point morte, pas même terrassée mais simplement oubliée, et oubliée, d’abord, par les chrétiens eux-mêmes car, de «brandon fumeux qu’elle est devenue après vingt siècles de civilisation renversée [Bloy, Chesterton et Bernanos ne sont évidemment pas loin…], où la perte de l’état de grâce liée à l’apparition de l’individualisme social et l’invention simultanée de l’universalité menèrent à l’atomisation généralisée, cette Parole n’attend que des hommes de bonne volonté pour la réactiver par l’Eau et par le Feu». Laurent James, comme prétendait le faire Marc-Édouard Nabe (avec bien peu de réussite à mes yeux) enfonce le clou un peu plus profond dans la prunelle de celui qu’il appelle l’Aveugle, id est, l’homme d’Occident, déclarant : «c’est bien l’Occident, et lui seul, qui […] est le seul fautif. C’est en cela que je considère tout athée […] comme directement responsable, non seulement de l’absence de vie intérieure en Occident, mais également du trop-plein de cruauté jaillissant de l’arme du Musulman qui saisit sa chance pour établir la Loi d’Allah sur une partie de la planète». Croyez-vous, alors, que James va témoigner sa sympathie à l’ennemi naturel du gauchiste vilipendé, le petit droitier (parfois il est droiturier, surtout lorsque le danger se rapproche de ses fesses consensuelles) confit dans le même confort que le gauchiste ne fait que mine de refuser ? Ce serait mal connaître l’auteur, qui écrit : «Considérer que le gauchisme et l’Islâm sont deux indices matriciels d’un même vecteur de force historique, en gros celui qui vise à néantiser l’Occident […], est une très grave erreur» puisque c’est bel et bien la «rage rationnelle du matérialisme antitranscendantal qui a dévissé le socle européen, laquelle est beaucoup plus vieille que la Révolution Française !». Les racistes à la petite semaine en seront pour leurs frais, James leur affirmant qu’il ne voit guère de différence tangible, manifeste, entre droite et gauche, droite se diluant à gauche et gauche lorgnant sans le dire sur bien des thèmes chers à son irréductible ennemi politique, pardon, aujourd’hui, salonnard.

De l’entretien proprement dit avec Bencheikh, je n’écrirai rien ou presque, laissant au lecteur le soin de goûter la beauté de plusieurs des thématiques évoquées, comme celle du «Livre archétype, hors-temps», appelé par Bencheikh «la Table gardée», matrice incrée du Coran.

La poigne est tout aussi ferme même si le crochet, sous la plume de Jourde, est d’une ampleur moindre. Disons que, fidèle à son habitude ou à son eczéma, Pierre Jourde, avec la truculence qu’on lui connaît, se moque avec une saine méchanceté du Petit Père du peuple de Saint-Germain, Philippe Sollers ainsi que de ses habituels bouffons, Meyronnis, Haenel et Josyane Savigneau, que tout le monde croyait exilée en quelque contrée, sans doute la Laponie extérieure, plus à même de goûter son génie littéraire, certes conservé, pour l’appétit de générations de manchots, par l’antique procédé du salage. Jourde n’a dès lors de cesse de stigmatiser les constantes poussées de fièvre collusionniste entre ces quatre, moquant le style des intéressés par le plus facile et efficace des procédés, la citation. Qu’on en juge : «Il n’y a pas cinq sens; il y en a mille – il y en a autant qu’il y a de corps en vous. Et lorsque vous entrez dans ce qui s’ouvre d’une œuvre d’art, vous avez mille corps, des centaines d’oreilles.» De qui est cette phrase ? Je l’ai lue deux fois (pas plus) et je suis parti d’un grand rire, pensant que je l’avais déjà vue un bon millier de fois au moins, à la virgule près, sous la plume ovarienne d’Alinartiste. Mais non, cette phrase ridicule est bien de Haenel, même si cet admirable phénomène de parenté homozygote ou de palilalie prouve, sans conteste, la réalité de l’interchangeabilité des mérites, voire des identités, qui s’opère dans le monde versicolore où les imbéciles échangent, contents d'eux-mêmes, des signaux avertissant leurs congénères de leur indéfectible présence. Quoi qu’il en soit, les connaisseurs, si l'espèce existe qui collectionne les éphémères reyno-meyroniens, admettront sans mal que cette phrase ridicule aurait pu être signée et contresignée par l’une des plumes de Tsimtsoûm, Alina Reyes justement, qui jamais ne s’est privée d’étaler semblable marmelade rose sur des tartines beurrées de sotte complaisance. Alina qui d’ailleurs éprouve toutes les peines du monde à retenir son naturel papillonnant, je veux parler de l’épanchement inconsistant, on en jugera par l’admirable banalité concluant son propre article, lui-même invertébré : «Le roman est, ou doit être, le poème d’aujourd’hui, la langue nouvelle qui, remontant de la fosse de Babel, nous révèle ce que sans le savoir nous sommes en train de vivre, fantasmer, et risquer.» Ah bon ? Qui pourrait contester le bon sens de cette cruche alinade ? Allez, vite, passons de l’écrivaine à l’écrivain, une femme bien sûr, Sarah Vajda, dont je n’ai lu que tout récemment, à ma grande honte je le confesse, ses deux biographies consacrées à Barrès et Hallier. L’avantage de lire Sarah Vajda est que, quel que soit le sujet, peu importe (et le sujet de son article est, réellement, sans aucune importance…), une écriture y vit, s’y anime et, souvent, entre en ébullition, comme dans ce passage, où Sarah égratigne ses «camarades droitiers» n’ayant rien compris selon elle à Deleuze, Foucault et son cher Barthes : «Cette volition en des temps si troublés où chacun se retranche dans un camp ou l’autre mérite châtiment, ce qui devrait unir désunit et il semble qu’ad libitum, artistes et intellectuels, sans parler du petit prolétariat de l’esprit qu’on nomme journalistes, la séparation, l’écart irréductible soit vanté». Fort heureusement oui, chère Sarah car, pour reprendre telle conversation ancienne avec vous laissée en jachère, je ne vois, dans ces auteurs, que des occasions, certes parfois remarquables, sur telle ou telle question, de souligner la justesse de leurs analyses, ajoutant que je ne place tout de même point, pour ce que j’ai lu d’eux, Foucault et Deleuze sur le même tabouret de nains sur lequel j’ai le plus grand plaisir à asseoir le petit Barthes qui, décidément, n’a sa vie entière (contrairement à ce qu'en pense Compagnon dans ses Antimodernes) touillé que le même pot de banalités érudites.

Quoi d'autre ? Sarah Vajda dialoguant avec l'altier, le superbe Guy Dupré («il demeurera le lettré qui, au chevet d'un pays défunt, en dessine pour jamais l'agonie et la cartographie» écrit Vajda, elle-même hantée par la sénescence, elle-même lettrée au chevet de la France), Costes déféquant avec jovialité, c'est sa coutume qu'on ne lui reprochera point cette fois, sur le surestimé Jean Genet qui naguère mérita les honneurs d'un Éric Marty, Laurent Schang encore, doué comme toujours et enfin le jeune et talentueux peintre (il existe aussi, paraît-il, un marin éponyme dont je ne sais strictement rien...) Laurent Pellecuer présenté par Laurent James, dont je reproduis (avec l'autorisation déjà lointaine de l'intéressé), un autoportrait.

Je profite du signalement de l'étrange objet qu'est Tsimtsoûm pour évoquer une non moins talentueuse équipe menée par Benoît Virot, celle du Nouvel Attila, dont les proses bizarres, coruscantes, parfois trop visiblement décadentes (ce qui nous vaut alors quelque affectation stylistique), vrombissent d'un amour de la littérature méprisée, celle qui fut le pain noir quotidien d'auteurs obscurs ou complètement oubliés. Dans cette revue à la maquette surchargée, agressive quoique moins fastidieuse à lire que celle de Tsimtsoûm, quelques solides détestations aussi, ce qui nous rassure. En tous les cas, le nom du cher Gadenne, au sommaire du premier numéro (nous en sommes déjà au troisième), est un fait suffisamment rare pour qu'il mérite d'être signalé.

Je profite du signalement de l'étrange objet qu'est Tsimtsoûm pour évoquer une non moins talentueuse équipe menée par Benoît Virot, celle du Nouvel Attila, dont les proses bizarres, coruscantes, parfois trop visiblement décadentes (ce qui nous vaut alors quelque affectation stylistique), vrombissent d'un amour de la littérature méprisée, celle qui fut le pain noir quotidien d'auteurs obscurs ou complètement oubliés. Dans cette revue à la maquette surchargée, agressive quoique moins fastidieuse à lire que celle de Tsimtsoûm, quelques solides détestations aussi, ce qui nous rassure. En tous les cas, le nom du cher Gadenne, au sommaire du premier numéro (nous en sommes déjà au troisième), est un fait suffisamment rare pour qu'il mérite d'être signalé.Une autre revue me demanderez-vous, puisque me voici promu amateur de ces étranges animaux que sont les revues littéraires, dont les plus sincères seulement sont aussi, bizarrement, les plus éphémères, donc les plus intéressantes ? Voyons, j'ai déjà évoqué Nunc, je ne vois rien d'autre... Ah, j'y suis, ne me dites rien de plus : La presse littéraire, pas vrai ? Voyons mais, d'abord, une question impertinente : quel sens donner à ce mot de presse je vous prie ? Non, ne me dites rien, j'ai trouvé : il s'agit n'est-ce pas de ce mécanisme savant qui, à l'aide d'un effort minime, permet d'exercer une pression considérable ? Je vois parfaitement l'effort minime dont il s'agit mais, grands dieux, de quelle pression considérable parlons-nous ? Tout de même pas celle qui nous fait gicler, à gros bouillons gluants, l'huile grasse, voire lourde (on parle alors de goudron) de quelque critique digne de Coluche, si ?

16/12/2005

Louis-Claude de Saint-Martin : quelques aperçus

Crédits photographiques : Jes Aznar (AFP/Getty Images).

Lien permanent | Tags : littérature, critique littéraire, jérôme millon |  |

|  Imprimer

Imprimer

14/12/2005

Histoire, Mémoire, Enseignement : la grande confusion, par Germain Souchet

Depuis quelques jours, une sorte de délire collectif semble s’être emparé de la France. Plusieurs mois après l’adoption de la loi du 23 février 2005 dont l’article 4 dispose que «les programmes scolaires reconnaissent en particulier le rôle positif de la présence française outre-mer, notamment en Afrique du Nord, et accordent à l’histoire et aux sacrifices des combattants de l’armée française issus de ces territoires la place éminente à laquelle ils ont droit», le parti socialiste, brutalement sorti de sa torpeur, a réussi à lancer une vaste campagne de presse demandant l’abrogation de ce texte. Dans le même temps, les commémorations de la bataille d’Austerlitz, sans doute la plus grande victoire militaire de la France, ont été marquées par l’absence du président de la République et du Premier ministre en raison d’une «polémique» créée de toute pièce autour du rétablissement de l’esclavage par le Premier Consul Bonaparte en 1802. Un livre – que dis-je, un pamphlet haineux – comparant Napoléon à Hitler – n’ayons pas peur des amalgames ! – a bénéficié d’une publicité exceptionnelle, son auteur étant reçu sur plusieurs plateaux télévisés, la plupart du temps sans contradicteur, à l’exception notable de l’émission On ne peut pas plaire à tout le monde dont l’animateur, Marc-Olivier Fogiel, ne nous avait pas habitués à tant d’objectivité.

L’objet de cet article n’est pas de discuter sur le fond la question des éventuels bienfaits de la colonisation, ni de dresser un bilan de l’action de Napoléon Bonaparte. Il me paraît cependant important de faire le point sur quelques notions particulièrement malmenées dans le «débat médiatique», expression qui sonne à mes oreilles comme un bel exemple d’oxymore. Car à l’appui de sa demande d’abrogation de la soi-disant «loi de la honte» – mais qu’est-ce qui est si honteux ? d’oser affirmer que l’Histoire de France n’est pas faite que de massacres, de crimes odieux ou d’exploitation d’autres peuples, mais que notre pays a fait de grandes choses dans le monde et que nous pouvons être fiers d’appartenir à cette Nation multiséculaire ? – le parti socialiste, relayé par quelques associations d’Antillais et par la plupart des médias radio et télévisuels avancent un argument en apparence indiscutable : ce n’est pas au Parlement d’écrire l’Histoire. Indiscutable, car a priori, personne ne saurait contester ce qui relève de l’évidence : quelqu’un oserait-t-il soutenir que le Parlement peut légiférer dans le domaine des mathématiques et affirmer que deux et deux font trois ? Indiscutable, donc… sauf que l’objet du débat n’est justement pas celui-là ! C’est ce que nous allons tâcher de montrer maintenant. Pour cela, il est nécessaire de préciser ce que recouvrent exactement les trois notions suivantes : l’Histoire, la Mémoire et l’Enseignement.

En première analyse, l’Histoire est une science sociale dont le but est d’établir l’existence de faits ayant eu lieu dans le passé. Elle est donc, à ce titre, une science objective, bien qu’il puisse exister des débats sur le fait de savoir si tel ou tel événement a bien eu lieu : par exemple, et pour rester dans l’actualité, une querelle oppose depuis plusieurs décennies les historiens de la période napoléonienne sur la question de l’éventuel empoisonnement de l’Empereur déchu sur l’île de Sainte-Hélène.

À un deuxième niveau de réflexion, l’Histoire se transforme en historiographie, c’est-à-dire en courants intellectuels cherchant à expliquer l’enchaînement des événements. On sort de l’objectivité de l’étude des seuls faits pour rentrer dans la subjectivité de l’analyse de ceux-ci. Cependant, on reste dans le domaine de la dialectique, car des historiens dignes de ce nom – je ne parle pas des «Guignols de l’Histoire», selon l’expression de Dominique Jamet dans son ouvrage sur Napoléon, qui sont à cette science ce que le journal télévisé est à l’information – construisent des raisonnements argumentés, reposant sur une utilisation rigoureuse de faits dont l’existence a été préétablie, dans le but de faire une démonstration.

Sur ces deux points, inutile de préciser que le Parlement n’a pas son mot à dire : comme pour les autres sciences, la recherche doit rester libre, car elle permet, par la confrontation des idées et des thèses différentes, de faire lentement mais sûrement émerger ce qu’on pourrait appeler la «vérité historique», à laquelle toutes les personnes de bonne volonté sont attachées.

La Mémoire, quant à elle – terme largement galvaudé de nos jours, et la plupart du temps employé dans la seule expression «devoir de Mémoire», formulation bien étrange qui très souvent sert de caution morale à une instrumentalisation de l’Histoire par des adeptes de l’idéologie marxiste – n’est pas marquée du sceau de la même rigueur. Elle résulte à la fois de phénomènes spontanés, à savoir la transmission orale de souvenirs au sein de familles, de communautés politiques ou religieuses, de villes ou parfois de régions entières, et d’une action volontaire des pouvoirs publics à travers les commémorations, les discours officiels et l’enseignement, sur lequel nous reviendrons dans un instant.

Il existe ainsi plusieurs Mémoires en fonction des communautés évoquées, ce en quoi le Premier ministre, interrogé la semaine dernière sur France Inter, avait parfaitement raison : il va de soi que la Mémoire de la Révolution française n’est pas la même en Vendée – où le massacre, après l’arrêt des combats, de plus de 150 000 personnes, hommes, femmes et enfants, semble faire l’objet d’un étrange «oubli» parmi les thuriféraires de la Ière République – qu’à Paris, ou que la Mémoire alsacienne sur les deux guerres mondiales est sensiblement différente de celle du reste de la France métropolitaine.

Pour autant, il existe bien une Mémoire nationale, qui, sans effacer les particularités et les sensibilités locales, doit les fédérer et les transcender. Car toutes ces Mémoires appartiennent à la France, «fille aînée de l’Église et de la Convention» comme le chantait si bien Michel Sardou, mère patrie généreuse qui aime indistinctement tous ses enfants… même si tous ne le lui rendent pas.

Qu’en est-il donc de l’enseignement de l’Histoire ? L’actuelle campagne politico-médiatique tente de nous faire croire qu’il relève simplement de l’étude objective des faits et que, de ce fait, le Parlement n’a pas son mot à dire. Or, l’enseignement ne peut ni ne doit se désintéresser de la construction et de la transmission de la Mémoire nationale. En effet, pour être parfaitement neutre, pour rester dans le domaine scientifique, l’enseignement de l’Histoire devrait soit se limiter à ne parler que des faits strictement avérés, ce qui serait quelque peu réducteur, soit rendre compte de manière exhaustive de l’ensemble des courants historiographiques et des thèses défendues par les auteurs y appartenant. Par manque de temps – il faudrait consacrer des heures au Consulat et à l’Empire, sur lesquels des dizaines de milliers de livres ont été écrits depuis deux siècles, alors que je me souviens n’avoir passé que deux heures, deux misérables petites heures, en 4ème, qui plus est, à étudier cette période foisonnante – et parce que les collégiens et, dans une large mesure, les lycéens, ne sont pas forcément à même de comprendre l’utilité de tous ces raffinements intellectuels, la neutralité absolue de l’enseignement de l’Histoire me paraît être une chimère.

Est-elle d’ailleurs souhaitable ? Je ne le crois pas. En effet, le déchaînement médiatique escamote une question fondamentale – une fois de plus, serais-je tenté de dire : à quoi sert l’enseignement de l’Histoire ? S’il s’agit simplement d’apprendre par cœur des dates et des événements, on pourrait sans doute alléger les semaines de nos chers élèves et supprimer quelques milliers de postes à l’Éducation Nationale, ce qui ne ferait pas de mal à nos finances publiques… En réalité, l’enjeu est tout autre : il s’agit d’abord de comprendre pourquoi le monde est comme il est aujourd’hui et d’éviter de faire ainsi des contresens dans l’analyse des événements contemporains. Mais, au-delà de ce qui relève de la formation de tout honnête homme, comme on disait autrefois, il s’agit aussi – et peut-être même surtout – de contribuer à la formation d’une conscience commune, d’un sentiment d’appartenance à une communauté nationale. L’enseignement de l’Histoire participe à ce titre de la construction de la Mémoire de la France.

En apprenant aux élèves ce que leur pays a fait dans le passé, il doit leur donner envie de vivre ensemble aujourd’hui et de bâtir des projets communs pour l’avenir. C’est pour cela que le philosophe Henri Bergson disait que «le passé est la conséquence du futur» : il voulait dire que la Mémoire consiste à retenir du passé ce qui est nécessaire à la projection dans le futur. Si on souhaite que la France défende des valeurs humanistes – la liberté, l’égalité, la justice, le respect de la personne humaine –, si on souhaite que notre pays soit présent sur la scène internationale, il est important d’enseigner que la France a été un grand pays et que les valeurs qui sont les nôtres aujourd’hui ont été les siennes au cours de son Histoire. Car comment peut-on espérer faire aimer notre pays aux jeunes générations, Français de longue date ou récemment installés sur le territoire national, si on leur assène à longueur d’année que le comportement de la France, au cours des siècles, a été sans cesse détestable ? Comment espère-t-on leur donner l’envie de vivre ensemble et de se respecter mutuellement si on leur laisse croire que la France n’a jamais respecté les autres peuples et n’a été qu’un foyer d’intolérance et d’injustice ? Le «malaise» qui secoue nos banlieues trouve malheureusement une de ses sources dans cette vaste entreprise de détestation de soi orchestrée depuis des années par des médias inconscients et des enseignants idéologues.

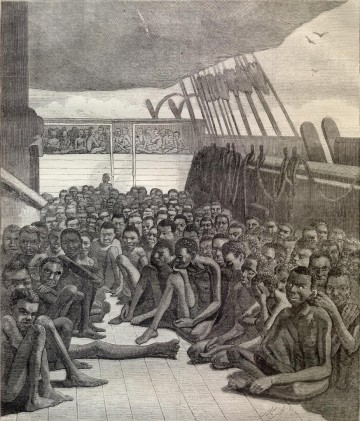

Naturellement, la Mémoire ne doit pas s’opposer à la réalité historique. Il ne s’agit pas de masquer les fameuses «heures sombres de notre Histoire», pour reprendre l’expression consacrée par la bien-pensance ambiante. Certes, la France a été esclavagiste et a participé à la traite des Noirs; certes, la colonisation a été un phénomène ambigu marqué par des dérives importantes ; certes, il y a eu des «collabos» et des dénonciations pendant la Seconde guerre mondiale. Mais je tiens pour vrai que l’Histoire de France a été plus souvent glorieuse que honteuse; que notre pays a plus souvent été du côté de la liberté et de la justice que de l’oppression et de l’arbitraire; que le Bien y a plus souvent triomphé que le Mal – je sens que l’emploi de ces termes, pourtant essentiels et malheureusement vidés de tout contenu par le lent déclin du christianisme en Europe, risque de choquer les intellectuels de gauche qui n’hésiteront pas à me jeter au visage l’insulte, censée être infâmante, de «Bushiste», sans comprendre qu’en affaiblissant sans cesse la France, ils font le jeu de «l’hyperpuissance américaine» qu’ils dénoncent par ailleurs. En somme, j’ai le tort d’aimer la France et de penser qu’en plus d’avoir un passé glorieux, elle peut encore avoir un avenir radieux, à condition qu’on veuille bien se donner la peine de cesser de saper ses fondements. Car la confiance en l’avenir se nourrit du respect du passé.

Si donc l’on veut bien reconnaître que l’École est inévitablement le vecteur privilégié de la transmission de la Mémoire, avec toutes les conséquences proprement politiques que nous venons de voir sur la cohésion nationale, alors oui, le Parlement a le droit de s’intéresser au contenu des programmes scolaires. Lui seul possède la légitimité démocratique pour le faire, sûrement pas les fonctionnaires de l’Éducation nationale. Car ce que le parti socialiste redoute en réalité, c’est que soit battue en brèche la mainmise de la gauche et de l’extrême gauche sur l’Éducation nationale, qui leur donne l’incroyable pouvoir de façonner les jeunes esprits selon leur vision arriérée et simpliste du monde – le matérialisme historique et la lutte ancestrale entre les dominants et les dominés. Ce qui est en jeu aujourd’hui n’est donc pas le fait de savoir si le Parlement doit ou non écrire l’Histoire, mais si une minorité agissante a le droit de déterminer seule et de vouloir imposer, au mépris de la volonté d’une majorité démocratiquement élue, sa Mémoire ? Si la droite cède sur ce point capital, ce que l’annonce de la création d’une «mission» par le président de la République laisse malheureusement prévoir, alors elle aura une fois de plus perdu une bataille idéologique majeure et laissé le champ libre à une gauche rétrograde embourbée dans une mauvaise conscience maladive.

10/12/2005

Alain Finkielkraut en chute libre ?

J'ai décidé de donner quelque écho à cette lettre que deux journalistes, dont l'un, Jean-Pierre Tailleur, est un ami qui m'avait déjà proposé un certain nombre de textes consacrés au maljournalisme, ont tout récemment envoyé à Alain Finkielkraut, traîné dans la boue après avoir écrit un article (What sort of Frenchmen are they ?, traduction anglaise de l'original en langue hébraïque) publié dans Haaretz.

En voici une version française fidèle, intitulée Quel genre de Français est-ce là ?. J'ajoute, pour faire bonne mesure, ce texte, pour le moins peu amène et prétendument objectif, signé d'Henri Maler et publié sur le site de l'Acrimed. Bien évidemment, ce scribouillard (je ne vais tout de même pas employer le terme d'auteur, n'est-ce pas ?) ne juge absolument pas utile de nous démontrer en quoi Alain Finkielkraut se serait trompé dans ses assertions explosives, se bornant donc, comme la majorité de ses congénères à la stature intellectuelle peu enviable, de pointer les approximations et les subites virevoltes sémantiques du penseur. Le fond de cette sale affaire, bien sûr, que ce besogneux éphémère n'a pas même effleuré de l'une de ses pattes aussi fines qu'un ver des marécages, continue de gronder. Et encore, s'il n'y avait que ces rinçures vite diluables mais non puisque je vous rappelle, au cas improbable où vous l'auriez oublié, que nous sommes en France, pays qui a inventé, paraît-il, la pétition. Alain Finkielkraut a donc eu droit, on s'en serait douté, à la sienne, misérablement contresignée par quelque douzaine d'impuissants sur un site d'arrière-latrine virtuelle. Soyons cependant bien certains d'une chose : s'ils en avaient, durant une seule seconde, le pouvoir, ces imbéciles pétitionnaires ne se contenteraient point d'une ridicule bulle d'excommunication aux vertus citoyennes mais ajusteraient lentement, très lentement, avec un immense plaisir récompensant leur stricte obéissance à la Ligne du Parti, la mire sur le corps préalablement roué de coups de n'importe quel Finkielkraut, fût-il le plus décharné et étique porteur de lunettes, comme nous avons vu la scène, des milliers de fois, se reproduire, par exemple au Cambodge. Car il y a, entre ces crétins compulsifs qui ne sont que des lâches faussement vertueux et les anonymes tueurs des régimes socialistes un point commun banal mais pas moins caché : la haine placide, implacable de l'homme des foules à l'égard de ses frères secrètement haïs, haine ou plutôt ressentiment décrit, dans son abjection petite-bourgeoise, infiniment médiocre, infiniment partagée, par Edgar Poe ou encore Harry Mulisch.

Voici donc cette courte lettre.

A l'attention de Monsieur Alain Finkielkraut.

Monsieur, nous sommes deux journalistes qui avons été sensibles à vos écrits, à vos déclarations sur la situation actuelle en France et dans le monde. Nous partageons vos idées et nous avons été choqués par la levée de boucliers et la campagne infâme qui tente de vous écraser. Ce texte exprime notre solidarité avec vous et vous êtes le premier à le recevoir.

Recevez nos cordiales et solidaires salutations.

Eduardo Mackenzie et Jean-Pierre Tailleur, journalistes.

Personne ne la nomme ainsi, mais tout porte à croire qu’il y a une opération anti-Finkielkraut en marche. Cette machine a pour objet la mort sociale et médiatique du philosophe. Elle connaît, certes, une pause, après la mise au point hésitante de Robert Solé, le Médiateur du Monde, où il admet que ce journal aurait abusé des «anathèmes» contre le philosophe et polémiste. Mais rien n'empêche qu'elle soit poursuivie ou qu'elle rebondisse de plus belle.

Cette démarche indigne n'a pas commencé avec le résumé tronqué de Sylvain Cypel dans Le Monde du 24 novembre 2005. Ce texte prétendait rendre compte d'un long entretien accordé par Alain Finkielkraut au journal israélien Haaretz. Elle a démarré, en réalité, sur France 5, dans l'émission Ripostes de Serge Moati, où l'auteur de La défaite de la pensée a été attiré dans un véritable guet-apens. Un parterre monolithique d'invités s'y est aligné sur la même consigne : disculper les émeutiers des banlieues par un discours victimisant et menacer tous ceux qui oseraient, comme Finkielkraut, examiner les faits et s’interroger sur le facteur ethnico-religieux des «violences urbaines».

L'un des invités, Tarik Ramadan, y était aux anges. L'avalanche de propos outranciers contre Finkielkraut empêchera, en fait, le véritable échange d'idées que les téléspectateurs attendaient de cette rencontre. Désinvolte et condescendant, le professeur ès-islamisme souriait et ricanait face aux propos nauséabonds véhiculés par les chansons rap qu'un Finkielkraut horrifié venait de citer sur le plateau.

Organisée quelques heures après la fin de la vague d'émeutes de novembre, cette étrange émission de Serge Moati a contribué à escamoter les vrais enjeux de la récente vague de violences dans les cités. Elle fut de ce fait une des premières émissions télé où le discours officiel de disculpation et de repli face aux émeutiers fut assené avec une rare brutalité et sans appel.

On connaît ce qui a suivi : Alain Finkielkraut a eu droit au «choix de citations» de Sylvain Cypel, au sibyllin «J'assume» du Monde, aux critiques indignées du Nouvel Observateur, à une menace de plainte pour diffamation de la part du MRAP et aux critiques misérables de Sylvain Bourmeau dans un débat-interrogatoire organisé par France Culture.

Le directeur adjoint de la rédaction des Inrockuptibles, aveuglé par son arrogance et ses a priori politiquement corrects, notait chez Finkielkraut des tares qu’il pouvait s’attribuer d'abord à lui et à ses amis. Notamment, le fait de voir la réalité des banlieues à travers les idées et non les faits. Le philosophe, certes, n’était pas libre de reproches dans ce débat, avec des pointes d’emportement qui lui faisait couper la parole à son adversaire. Mais les propos de Bourmeau, journaliste auto-désigné «intelligent» lors d’une pétition contre le gouvernement Raffarin, étaient des plus consternants, ce que les médias se sont gardé de relever.

Le summum de la mauvaise foi a été atteint par un article du Canard enchaîné du 30 novembre 2005. On apprenait par des moqueries racistes, probablement pardonnables car émises par le vertueux hebdomadaire de Claude Angeli, que le philosophe «n'est pas un Français de souche» et que son nom peut aussi s'écrire ainsi : «Fin-fiel-kraut». Le journal satirique lançait même une pétition pour la suppression de l'émission Répliques, produite par l'intéressé les samedis sur France Culture.

Pourquoi cette volonté de frapper si bassement un intellectuel comme Finkielkraut ? Parce qu'il dérange. Parce qu'il dérange énormément. Car, en contredisant non sans succès les croyances de l'ordre établi, le philosophe-essayiste montre un chemin autre au monde intellectuel français pour lui permettre d'échapper enfin aux sentiers crépusculaires des Michel Foucault, Gilles Deleuze, Jacques Derrida, Pierre Bourdieu et autres, auteurs célèbres et célébrés par leurs hauts énoncés bien plats, par leurs apologies du rejet et de la pensée éclatée.

On essaye d'abattre Finkielkraut parce qu'il dénonce sans relâche la montée de l'idéologie des particularismes identitaires, l'approche culturaliste et communautariste. Parce qu'il fustige le relativisme dominant, parce qu'il invoque l'actualité d'Ernest Renan contre les élèves tardifs de Johann Herder. Parce que tout simplement il alerte, comble des erreurs, dans un contexte d’attaques organisées contre les apports positifs de la culture occidentale.

09/12/2005

De l'École et de ce qui fonde la valeur de la culture et du savoir, par Laurent Lafforgue

C'est avec grand plaisir que je reproduis ci-dessous, avec son autorisation, le texte de Laurent Lafforgue disponible sur son propre site, au format PDF, ici. Les lecteurs intéressés par la question de l'enseignement scolaire à la française et de sa faillite non moins estampillée du sceau de notre génie national, ne seront sans doute que peu surpris d'apprendre que Laurent Lafforgue, éminent mathématicien récompensé en 2002 par la Médaille Fields et promu Chevalier de la Légion d'honneur en 2003, a récemment démissionné du HCE (ou Haut Conseil de l'Éductaion) pour les raisons qu'il explique longuement ici. Enfin, je me permets de signaler cet excellent site, Sauver les lettres, où d'innombrables exemples du crétinisme idéologique qui paralyse encore la majeure partie du corps professoral français sont exposés.

Voici le texte de Laurent Lafforgue.

Je remercie le comité éditorial de la Gazette des Mathématiciens qui m'a invité à exprimer dans ses colonnes les raisons que j'ai eues de corédiger le texte Les savoirs fondamentaux au service de l'avenir scientifique et technique, conjointement avec Demailly, Balian, Bismut, Connes, Serre et Lelong.

Puisque j'y suis invité, je vais le faire d'une façon strictement personnelle, qui n'engage que moi, et en prenant le risque d'en surprendre plus d'un, voire de scandaliser.

Un constat et une analyse que je partage avec beaucoup

J'ai choisi de me joindre à d'autres pour tenter de réhabiliter et de faire revivre l'École républicaine laïque telle qu'elle avait été mise en place par la IIIe République dans les années 1880 et avait perduré jusqu'aux années 1960 suivant les mêmes principes : la valeur de la connaissance rationnelle, du savoir et de l'étude, la valeur de la grande culture léguée par les siècles, la valeur incommensurable du langage et de son expression privilégiée qu'est la littérature, la confiance qu'il existe des vérités objectives et universelles que l'homme a pour vocation de chercher inlassablement, la confiance en la liberté de l'homme qui peut se déployer indépendamment de tous les déterminismes historiques et sociaux dès lors que l'instruction confère les moyens de la liberté intellectuelle.

Aujourd'hui, cette École n'existe presque plus, ou plutôt, il lui a été substitué en quelques décennies une chose très différente. Pour s'en convaincre, il suffit à chacun d'interroger les élèves qu'il connaît sur ce qu'ils apprennent ou n'apprennent pas et sur la culture qu'ils acquièrent ou n'acquièrent pas, ou de jauger par exemple dans quel état d'impréparation intellectuelle toujours croissante les étudiants arrivent chaque année à l'université. On peut lire aussi quelques-uns des très nombreux livres de témoignage d'instituteurs (notes 1 et 2) ou de professeurs du secondaire (notes 3 à 7) qui sont parus ces dernières années. Ces témoignages sont proprement hallucinants, et ils le sont d'autant plus que, par-delà l'évolution générale de notre société qui accorde toujours moins de valeur au savoir, à l'étude et à la culture en tant que tels, ils mettent directement en cause l'Éducation Nationale qui, à travers ses différentes instances de pouvoir, semble avoir elle-même mené une politique de destruction de l'École et des principes qui la fondaient. Dans cette destruction, un rôle particulièrement important a été joué par les prétendues «sciences de l'éducation» (notes 13 et 2 pour leur effet sur les IUFM où elles règnent en maîtres), par la sociologie quand elle a élaboré contre l'École un discours soi-disant social qui la dépossédait de sa légitimité démocratique, et plus généralement par une forme dévoyée des sciences humaines et sociales qui tourne le dos aux humanités classiques fondées sur le primat de la liberté de l'homme et de l'irréductible singularité de toute histoire humaine individuelle ou collective, et cherche à copier le modèle des sciences de la nature, comme si l'homme était un objet inerte soumis à des lois physiques ou, tout au plus, un rat de laboratoire.

Plus profondément encore, si les anciens principes de l'École ont été reniés, c'est qu'ils ont été mis en accusation, jugés et condamnés.

La notion de vérité a été rendue responsable de tous les fanatismes et condamnée à être remplacée par le relativisme, délégitimant en profondeur toute forme d'instruction et de recherche intellectuelle. Dans la foulée, tous les savoirs, littéraires, scientifiques et mathématiques, ont été suspectés de n'être rien de plus que des constructions, très marquées historiquement et sociologiquement et certainement pas universelles; si par exemple l'enseignement des mathématiques dans les collèges et lycées est devenu formaliste et a perdu sa substance, c'est que beaucoup n'y ont effectivement plus rien vu qu'un formalisme vide de sens.

La notion de liberté et son corollaire, la responsabilité, ont été suspectées de masquer la réalité des déterminismes sociaux; depuis trente ans, le discours social sur l'École consiste à dire que les enfants des privilégiés s'en sortiront toujours et les enfants des milieux défavorisés jamais, donc qu'il n'est pas besoin de rien faire pour les bons élèves, forcément des privilégiés, et qu'il faut tout passer aux mauvais élèves, forcément des victimes vis-à-vis de qui l'École restera toujours coupable.

La notion de grande culture a été considérée comme un moyen pervers de domination de certaines classes sociales, aristocratiques ou bourgeoises, sur les autres, ou de certains peuples sur les autres, en particulier à travers le colonialisme (alors même qu'en France plus encore que dans les autres pays européens, les écrivains ont toujours été très critiques de la société de leur temps, de ses prestiges et de ses relations de pouvoir – critiques de la société aristocratique avant 1789, critiques de la société moderne habitée par le mythe du progrès après 1789 (cf. note 17) et critiques du colonialisme dès le XVIe siècle avec Montaigne); l'École s'est mise à enseigner que tout se vaut, les programmes de français demandent désormais d'appliquer les mêmes grilles d'analyse formelle aux textes littéraires, aux articles de journaux et aux messages publicitaires considérés comme de même nature (cf. note 8), ils bannissent l'admiration et invitent à démystifier les œuvres en mettant à nu les rouages par lesquels les auteurs sont censés manipuler leurs lecteurs.

La culture française et européenne a été particulièrement clouée au pilori comme coresponsable des grands crimes de l'Europe (pour s'en tenir aux derniers en date, les deux guerres mondiales, les totalitarismes et la Shoah) et l'École participe pleinement au refus de la France et de l'Europe de la continuer; les français et européens de notre temps se trouvent bons et moraux et ils veulent ne plus rien avoir en commun avec leurs ancêtres qui ne l'étaient pas; ils ne voient plus l'admirable fécondité intellectuelle et culturelle dont leur civilisation fut capable pendant des siècles, elle n'a plus de valeur à leurs yeux, en tout cas elle ne suffit pas à épargner à la culture européenne une condamnation à mort pour immoralisme et une exécution par rejet du passé (alors même que les totalitarismes contre lesquels on prétend réagir se définirent eux aussi par une rupture radicale avec la culture européenne dans toutes ses dimensions, et que la Shoah fut l'extermination par des brutes ayant rejeté toute forme d'humanisme du peuple de la terre le plus adonné à l'étude, à la culture et au savoir).

Enfin, le langage lui-même a été mis en accusation (voir le remarquable et passionnant essai (signalé en note 16); si, depuis plus de trente ans, l'enseignement du français a été ruiné plus que tous les autres, ce n'est pas l'effet d'une simple accumulation de circonstances malheureuses, c'est que la langue est devenue suspecte.

On aura compris que je n'accepte aucun des actes d'accusation dressés contre la culture, que je crois qu'il existe des vérités objectives et universelles sans lesquelles d'ailleurs cela n'aurait aucun sens d'être mathématicien, que je crois que l'homme est irréductiblement libre et appelé à une liberté toujours plus grande qui se déploie d'une façon particulièrement heureuse quand il cherche la vérité, que je crois en le pouvoir non pas aliénant mais profondément libérateur du langage. Bref, je crois en tous les principes de l'humanisme classique.

Parmi les phénomènes liés au reniement par l'École de ces principes, le plus désolant pour moi est la rapide extinction littéraire de la France à laquelle nous assistons. Pendant des siècles, la France a été la nation littéraire par excellence et a exercé une sorte de royauté de l'esprit à tel point que toutes les élites de l'Europe et parfois au-delà apprenaient sa langue. Ce rayonnement n'était pas la conséquence d'une domination politique ou économique : la France était puissante mais ne fut la plus puissante que quelques années sous Napoléon. La raison pour laquelle le français était la langue des élites, y compris chez les puissances rivales de la France, était son extraordinaire fécondité littéraire et culturelle. La fortune littéraire et culturelle de la France s'est affirmée dès le Moyen-Âge, a survécu à la guerre de Cent Ans et aux guerres de Religion, a trouvé son plein épanouissement sous l'Ancien Régime malgré tous les travers de celui-ci, et a continué magnifiquement dans la France post-révolutionnaire jusqu'aux années 1960. Puis, en quelques décennies, elle paraît s'être effondrée dans la médiocrité. Si la place du français dans le monde s'amenuise de plus en plus, c'est tout simplement que les auteurs français n'écrivent plus de grands livres capables de passionner le monde, de le bouleverser et de l'enrichir. Encore sous la IIIe République, l'École avait été capable de susciter de très grands écrivains même issus de familles misérables et illettrées et orphelins de père comme Charles Péguy ou Albert Camus (cf. l'admirable évocation par Camus de son instituteur (14)); l'École d'aujourd'hui n'est apparemment plus capable de faire émerger de tels écrivains dans aucun milieu. Le constat le moins effarant n'est pas celui de la totale inconscience et indifférence de nos compatriotes devant la nouvelle stérilité littéraire, culturelle et intellectuelle de la France : c'est tout juste si beaucoup ne considèrent pas le déclin du français dans le monde comme un progrès démocratique, et pour ce qui est du seul champ intellectuel où la France est encore brillante – les mathématiques – il n'est pas jusqu'à un ministre de l'Éducation Nationale qui n'ait considéré ce dernier foyer de grande vitalité comme un problème.

Donc je défends ardemment l'École républicaine laïque telle qu'elle fut mise en place par la IIIe République.

L'essentiel pour moi, et un paradoxe

Les personnes qui me connaissent savent que cet engagement ne va pas sans paradoxe de ma part puisque, bien au-dessus de mon état de mathématicien, de mon intérêt passionné pour la littérature ou de mon amour pour la France et sa langue, je place ma foi dans le Christ et ma fidélité confiante à l'Église catholique dont j'ai reçu cette foi, lesquelles me rendent souvent très critique de la France républicaine et laïque et plus encore de la société sécularisée contemporaine dans laquelle je me sens étranger.

Et pourtant, oui, je défends l'École républicaine...

L'École de tous

Je la défends par sentiment de profonde gratitude personnelle et familiale : alors qu'aucun de mes grands-parents n'était allé au-delà du certificat d'études, elle a permis à mes parents de poursuivre des études longues et de découvrir les lettres classiques, la littérature, la philosophie, les sciences, les mathématiques, puis à moi ainsi qu'à mes frères de faire des études brillantes et de consacrer notre vie à la recherche intellectuelle ou à l'enseignement.

Je la défends à cause de son équité et de sa neutralité, de la façon dont, quand elle a été mise en place, elle n'a rien renié de l'héritage de la culture française et européenne, y compris ce qui pouvait paraître le plus éloigné de l'esprit républicain, et a fait étudier Pascal ou Bossuet, plus tard Dostoïevski et Péguy, autant que Voltaire, Rousseau et Diderot.

Je la défends parce qu'elle a fait profondément confiance à l'intelligence et à la liberté de chacun, qu'elle n'a pas craint de donner aux élèves qui passaient entre ses mains des armes intellectuelles redoutables, en prenant le risque que plus tard ces élèves ne retournent ces armes contre elle – ce qui n'a pas manqué d'arriver (mais rassurons-nous : l'École d'aujourd'hui ne prend plus de tels risques) – et que cette École prétendument bourgeoise a produit des générations d'esprits libres, certains fidèles et d'autres rebelles.

Je la défends parce qu'elle créait un monde commun, celui de la raison, de la connaissance rationnelle, de la pensée réfléchie et du débat argumenté dans lequel moi pour qui la raison est un don de Dieu puis me retrouver et m'accorder de façon très profonde avec des personnes qui interprètent la raison autrement mais la respectent autant que moi, des personnes de toutes sensibilités, traditions et convictions, non seulement de France mais du monde entier. Tant qu'elle restait centrée sur les savoirs, l'École était l'institution républicaine par excellence et, en même temps, celle à laquelle je pouvais adhérer entièrement et avec moi tant de personnes de tous les horizons.

Je la défends parce qu'elle orientait vers l'amour et la recherche de la vérité, ouvrait à la beauté et éveillait à la liberté, avant tout par l'apprentissage approfondi de la langue.

Mes observations et convictions personnelles à propos du fond du problème

Cet attachement que l'École républicaine laïque et ses anciens principes ont su m'inspirer comme à tant d'autres est d'autant plus remarquable que je nourris contre la France laïque, sécularisée et détachée de ses racines spirituelles chrétiennes et bibliques un soupçon majeur qui est celui d'être incapable de fécondité sur le long terme, en particulier sur le plan intellectuel et culturel; elle me donne l'image d'un rameau magnifique mais détaché de son arbre, dans lequel la sève ne vient plus et qui lentement se dessèche. Je suis très frappé de constater que depuis la fin du XVIIIe siècle, la France paraît connaître un déclin lent et inexorable, déclin démographique relatif très prononcé dès le XIXe siècle, déclin économique, politique et militaire (Tant mieux, diront certains – non sans de très bonnes raisons – mais qu'ils songent aussi combien de malheurs auraient été épargnés au monde si la France avait gagné la bataille de 1940 !), déclin intellectuel et culturel qui s'amorça bien après mais devient spectaculaire depuis quelques décennies. Ce déclin surprend d'autant plus que la Révolution fut admirable à bien des égards et qu'elle instaura en France un nouvel ordre politique et social objectivement très supérieur à l'ancien; cela me donne à penser que la Révolution a fait tout bien sauf une chose qu'elle a manquée, la plus essentielle malheureusement, qui était de préserver la relation à Dieu, source de toute fécondité.

Je suis très frappé de la différence de destin et de créativité, différence qui ne cesse de s'accentuer, entre la France où, pour des raisons historiques très compréhensibles, on a voulu construire la liberté contre l'Église catholique et contre le christianisme, et l'autre république née à la fin du XVIIIe siècle, les États-Unis, où la liberté s'est construite en s'appuyant sur le christianisme (cf. Tocqueville et note 18 pour une relecture actuelle). Les français se consolent de cette différence de fortune et de fécondité en se persuadant qu'ils sont plus intelligents que les américains et moralement supérieurs, mais alors ils devraient s'étonner de ce que les américains, peuple réputé ignorant mais religieux, traitent cent fois mieux que nous autres français intelligents leurs universités, aussi bien en termes de moyens que d'autonomie reconnue au champ du savoir, en dépit de dirigeants dont l'action est parfois particulièrement stupide et arrogante.

Je soupçonne que ce n'est pas un hasard si l'université, vieille institution médiévale née de l'Église il y a bien des siècles, reste le lieu par excellence de la transmission et de la formation du savoir alors que nos grandes écoles héritées des Lumières n'engagent que rarement leurs étudiants dans la voie du savoir cultivé pour lui-même. Je suis profondément attaché à l'École de la IIIe République mais je sais qu'elle ne fut pas créée à partir de rien mais calquée très largement sur les écoles chrétiennes, de même que le lycée napoléonien fut institué sur le modèle des collèges des Jésuites, et je vois qu'un siècle à peine après leur laïcisation, ces institutions qui avaient voulu honorer les savoirs en dehors de l'Église ne les honorent presque plus. Je constate que l'effondrement littéraire, culturel et intellectuel de la France commença dans les mêmes années 1960 où la masse de sa société civile tourna le dos à tant de siècles d'imprégnation chrétienne.

Je ne peux pas ne pas remarquer qu'aujourd'hui plus que jamais le peuple juif, peuple de la Loi et des Prophètes, peuple de Dieu, fait preuve d'une créativité intellectuelle et culturelle dont aucun autre peuple n'approche, même de très loin.

Un grand défi qui est posé à mon avis

Je sais qu'en écrivant ces lignes je provoque nombre de personnes, et effectivement j'écris dans un but de provocation. Pour moi, une question brûlante est posée aujourd'hui à notre société française et européenne sécularisée : es-tu capable de fécondité ? Es-tu capable de refonder par toi-même la valeur du savoir et de l'étude, et de continuer la culture européenne ? Si oui, prouve-le non par des déclarations de principes et d'intentions mais par des faits ! Si tu peux être féconde, donne du fruit ! Par exemple, reconstruis une École de la culture et du savoir, et redonne à la langue française une grande littérature qui enrichisse le monde ! Refais de la France une nation qui donne beaucoup, dans toutes les sciences et tous les domaines de la connaissance !

Si je dois reprendre mes billes et aller jouer ailleurs

Si cela s'avère impossible, je reporterai pour ma part tout mon espoir sur l'Église, y compris pour refonder la valeur du savoir et de l'étude et faire revivre la culture française et européenne dans toutes ses dimensions, non comme un objet de musée mais comme une tradition vivante.

Il est paradoxal que j'écrive cela, étant donnée la longue histoire des relations conflictuelles entre l'Église et les artisans du développement de la connaissance rationnelle en Europe depuis la Renaissance. Pourtant, il ne faut pas oublier à mon avis que si les sciences et l'ensemble des connaissances se sont développées en Europe en s'émancipant de la tutelle des Églises, elles l'ont fait sur un terreau chrétien qui avait posé l'exigence de vérité comme un impératif absolu pour l'homme. Comme a écrit Renan, s'il convient de glorifier l'islam pour Averroès, il convient de la même façon de glorifier le christianisme pour Galilée.

Je reconnais d'autre part que les chrétiens n'ont pas toujours fait que des bonnes choses en matière d'éducation, loin s'en faut. Dans les temps actuels, on doit absolument citer le livre magistral de Jean-Claude Milner (10), publié en 1984, qui identifiait les milieux «chrétiens progressistes» comme une des trois grandes forces à l'œuvre dans la destruction de l'École républicaine. Je crains qu'il n'eût raison. J'ajouterai seulement pour information qu'avant de s'intéresser à l'Éducation Nationale et d'y substituer les méthodes pédagogiques aux contenus, ces milieux avaient fait leurs premières armes dans les Catéchismes et les Aumôneries, et qu'ils ont largement ruiné la transmission de la foi juste avant de ruiner celle de la culture. Non que leur progressisme fût mauvais par nature, mais parce que, à mon avis, ils ont fini par y croire plus qu'en Dieu.

Quoi qu'il en soit, je suis persuadé que la revalorisation de la culture et du savoir et la revivification de la culture européenne peut venir de l'Église; une Église passée par le feu de la repentance et qui y repassera autant que nécessaire mais qui, contrairement à la société européenne, n'a pas renié tout ce que son héritage comporte de bon et de précieux et n'a pas sombré dans la haine de soi; une Église dépourvue de tout pouvoir temporel et qui n'a d'autre force que celle de la parole; une Église réconciliée avec la raison et qui l'exalte comme chemin de vérité et de sagesse (cf. note 19); une Église qui sait que le sentiment et l'expérience ne suffisent pas et que la foi doit être pensée; une Église réconciliée avec la liberté, don irrévocable et appel de Dieu à chaque personne humaine, mais qui, plus que jamais, ne se prive pas de dire ce qu'elle estime devoir dire; une Église qui reconnaît l'autonomie de chacun dans sa recherche de la vérité conçue comme une vocation humaine fondamentale, mais qui, plus que jamais, proclame qu'il existe une vérité; une Église pleinement réconciliée avec le peuple juif et le judaïsme et qui pourrait, selon moi, se mettre à son école pour redécouvrir dans l'étude une forme privilégiée de louange et de relation à Dieu (et dans l'esprit critique un sens de la transcendance de la vérité qui se laisse indéfiniment approfondir mais jamais saisir complètement ni épuiser).

Pour jouer son rôle de levain dans la pâte, l'Église n'a pas besoin d'être très nombreuse : il lui suffit de petites communautés très fortes, libres de tout désir de plaire et de se conformer au monde ambiant, et enracinées dans la foi, sur laquelle tout peut être reconstruit. Concrètement, je rêve par exemple qu'en France certains établissements confessionnels pourraient choisir de quitter le régime des «établissements privés sous contrat» et de recouvrer une liberté pleine et entière (en espérant que les gardiens de la tolérance le tolèrent... pas comme en 1902-1905 où les Congrégations furent interdites d'enseignement et le jeune Charles de Gaulle, par exemple, contraint de poursuivre en Belgique son éducation par les Jésuites) qui permettrait de refonder un enseignement religieux (lecture approfondie de la Bible en hébreu et en grec, étude de toute la tradition depuis les Pères de l'Église, étude de la tradition juive) et profane (humanités classiques, littérature, philosophie, mathématiques, physique, sciences) sans commune mesure avec celui d'aujourd'hui.

D'accord avec ceux qui veulent sauver et redresser l'École républicaine

En attendant, je m'occupe de plaider la cause de l'École républicaine avec la même ardeur, dans les mêmes termes et en demandant les mêmes mesures que beaucoup d'autres personnes dont la plupart sont des laïcs purs et durs, car, sur ce sujet du rétablissement d'une École républicaine digne de ce beau nom, je suis totalement d'accord avec eux.

Bibliographie

Témoignages d'instituteurs et de professeurs :

1) Marc Le Bris : Et vos enfants ne sauront pas lire... ni compter (Stock, 2004).

2) Rachel Boutonnet : Journal d'une institutrice clandestine (Ramsay, 2003).

3) Fanny Capel : Qui a eu cette idée folle un jour de casser l'école ? (Ramsay, 2004).

4) Collectif Sauver les lettres : Des professeurs accusent (Textuel, 2001).

5) Élisabeth Altschull : L'école des ego : contre les gourous du pédagogiquement correct (Albin Michel, 2002).

6) Claire Laux et Isabel Weiss : Ignare Academy : les naufrages de l'enseignement (Éditions du NiL, 2002).

7) Évelyne Tschirhart : L'école à la dérive : ce qui se passe vraiment au collège (Éditions de Paris, 2004).

Réflexions et analyses de professeurs ou d'universitaires :

8) Agnès Joste : Contre-expertise d'une trahison : la réforme du français au lycée (Éditions des Mille et Une Nuits, 2002).

9) Denis Kambouchner : Une école contre l'autre (PUF, 2000).

10) Jean-Claude Milner : De l'école (Éditions du Seuil, 1984, malheureusement épuisé).

11) Jean-Claude Michéa : L'enseignement de l'ignorance et ses conditions modernes (Éditions Climats, 1999).

12) Liliane Lurçat : Vers une école totalitaire ? (Éditions François-Xavier de Guibert, 2001).

13) Liliane Lurçat : La destruction de l'enseignement élémentaire et ses penseurs (Éditions François-Xavier de Guibert, 2004).

Autres :

14) Albert Camus : Le premier homme (Gallimard, 1994).

15) Hannah Arendt : La crise de la culture (Gallimard, 1972).

16) Hélène Merlin-Kajman : La langue est-elle fasciste ? (Le Seuil, 2003).

17) Antoine Compagnon : Les antimodernes (Gallimard, 2005).

18) Agnès Antoine : L'impensé de la démocratie : Tocqueville, la citoyenneté et la religion (Fayard, 2003).

19) Jean-Paul II : Encyclique La Foi et la Raison (Éditions du Cerf, 1998).

08/12/2005

Kingdom of Heaven, par Germain Souchet

Mercredi 4 mai 2005 est sorti sur les écrans Kingdom of Heaven, le dernier film de Ridley Scott, réalisateur entre autres films de Gladiator. L’action se passe en France et en Terre Sainte, à la fin du XIIe siècle, entre les deuxième et troisième croisades. Intéressé par le sujet et intrigué par la présentation des médias télévisuels parlant d’une œuvre de réflexion sur les problèmes de notre temps, j’ai donc décidé de voir ce film.

À mon sens, Kingdom of Heaven est la plus grande œuvre de détestation de soi de l’Occident chrétien produite à ce jour par les studios de Hollywood et constitue à ce titre – et je pèse chacun de mes mots – un véritable danger pour la paix civile et l’avenir de notre civilisation. Les deux principaux traits du film sont en effet :

1. une présentation grossièrement falsifiée du christianisme médiéval comme étant simplement un instrument de pouvoir et de contrôle des esprits aux mains d’un clergé couard et peu scrupuleux, et de fanatiques meurtriers et va-t-en guerre ;

2. une relecture de l’Histoire consistant à présenter les Croisades comme une agression injustifiée de l’Occident chrétien contre un Islam pacifique, ce qui expliquerait, près de mille ans plus tard, les tensions actuelles au Proche-Orient et justifierait les soi-disant «rancoeurs» du monde arabo-musulman contre l’Occident. Ce faisant, ce film adhère à la vulgate islamiste d’Oussama Ben Laden qui a conduit directement aux attentats du 11 septembre 2001 à New York puis à ceux du 11 mars 2004 à Madrid.

Le film de Ridley Scott commence en effet par cette indication bien étrange : au XIIe siècle, l’Europe vivait «sous la répression et dans la pauvreté», réactivant un mythe tenace sur le Moyen Âge que les recherches des trente dernières années ont pourtant largement battu en brèche (1). Les toutes premières scènes nous montrent la femme de Balian (Orlando Bloom) être décapitée avant d’être enterrée, sort qui lui est réservé en raison de son suicide. Avant cela, le prêtre avait volé la petite croix qu’elle portait autour de son cou. Faisant comprendre à Balian que sa femme est «en enfer sans tête», le prêtre est assassiné par ce dernier puis jeté dans le feu. Image choquante qui illustre bien la tonalité adoptée par le film à l’encontre du christianisme.

Les choses ne s’arrangeront pas par la suite : le clergé y est présenté comme couard et totalement indifférent au sort de la population de Jérusalem. L’évêque de la ville, voyant l’arrivée des troupes de Saladin, déclare qu’il faut fuir et, si le peuple doit mourir, «c’est dommage pour lui, mais Dieu le veut» ! Quelques jours plus tard, alors que Saladin s’apprête à négocier avec Balian devenu entre-temps défenseur de la ville, l’évêque déclare tout de go : «Convertissez-vous tous à l’Islam, vous vous repentirez plus tard», s’attirant un cinglant «vous m’avez appris beaucoup de choses sur la religion» de la part de Balian. Et j’ai envie de dire : moi aussi ! Car vraiment, la première croisade, qui a vu des centaines de milliers de pèlerins partir volontairement vers la Terre Sainte pour répondre à l’appel du Pape, aurait-elle été possible si l’Église était aussi détestable qu’on veut bien nous la dépeindre dans ce film ? La réponse est évidemment non.

Quelques petites phrases savoureuses émaillent également le film, comme ce prédicateur sur la route de Messine déclarant à qui veut l’entendre que «tuer un infidèle n’est pas un péché, c’est le chemin vers le paradis», ou encore Balian s’exclamant devant le spectacle de Templiers exécutés dans Jérusalem pour avoir tué des Arabes : «Ils sont exécutés pour avoir fait ce que le Pape leur ordonnait de faire»… Splendide travail de désinformation et de falsification de l’Histoire, consistant à nous présenter le seul homme pur et respectable de tous les croisés – Balian – comme un athée (n’ayons pas peur des anachronismes !), considérant que la religion n’a pas d’importance, car seule la volonté de créer un «royaume de conscience, où chrétiens et musulmans vivent en paix» compte.

Certes, l’Église, à travers les âges, et en particulier au Moyen Âge, est loin d’être exempte de tout reproche : le regretté Jean-Paul II a lui-même a plusieurs reprises demandé pardon à Dieu pour les péchés de l’Église. Cependant, entre des comportements hautement condamnables mais, quelle que soit leur ampleur, minoritaires, et le tableau dressé par Ridley Scott, il est un gouffre que seule une violente idéologie anticléricale peut mener à franchir.

Malheureusement, Ridley Scott ne s’arrête pas là, puisqu’il double ce tableau d’une relecture de l’Histoire consistant à inverser le sens des Croisades. Les musulmans y sont en effet présentés comme relativement pacifiques tandis que les chrétiens seraient les agresseurs.

Certes encore, il est vrai que les provocations permanentes de Renaud de Châtillon et l’intransigeance de Gui de Lusignan, successeur du roi Baudouin IV à la tête du royaume de Jérusalem, précipitèrent l’attaque de celui-ci par les forces de Saladin. Pour autant, il ne faut pas oublier que l’objectif ultime du chef musulman était bien de reprendre la ville sainte, la trêve conclue avec les Croisés devant lui permettre d’unifier les royaumes musulmans sous sa domination et de constituer une armée capable de vaincre les chrétiens. De même, s’il est vrai que l’esprit chevaleresque de Saladin fut loué en son temps (le poète Dante l’ayant même inclus parmi les âmes païennes des limbes dans La Divine Comédie), la présentation qu’en fait Ridley Scott est excessivement positive : prenant Jérusalem, il épargne dans le film tous ses habitants et tous les combattants – répondant à Balian qui lui rappelait le massacre des musulmans dans la ville lors de sa prise par les chrétiens à la fin de la première croisade : «je ne suis pas ces gens-là, je suis Saladin» – et on le voit même remettre respectueusement sur une table une croix tombée à terre… C’est oublier que Saladin fit immédiatement exécuter tous les Templiers et les Hospitaliers présents dans la ville. Pourquoi le masquer ?