Rechercher : bernanos, lapaque

Apologia pro Vita Kurtzii, 4 : Le jour de la colère de Dieu de Jean-François Colosimo

Apologia pro vita Kurtzii.

Apologia pro vita Kurtzii.Voici un article que je fis publier dans un numéro paru en 2000 de la revue Liberté politique que dirige Philippe de Saint-Germain. J'ai jugé bon de mettre en ligne ce vieux texte évoquant l'étrange et peu connu roman (Le Jour de la colère de Dieu, éditions Jean-Claude Lattès, 2000) de Jean-François Colosimo, écrivain, théologien et analyste politique de quelque culture historique. Le prochain chapitre de cette série intitulée Apologia pro Vita Kurtzii sera consacré au tout dernier roman de Cormac McCarthy, No Country for Old Men.

Quel a été, avec ce livre sec, tendu, aride, noueux comme un sarment dont les racines tenteraient de boire l’eau profonde du désert, quel a été le propos de Jean-François Colosimo ? Certainement pas, lui-même nous en avertit, de livrer à un public friand, une fois de plus, une de ces mauvaises reconstructions journalistiques qui choisissent l’horreur, le crime, l’insupportable du torve et de l’oblique qui louche son sourire avide vers un lecteur hérissé d’un plaisir ridicule. Quoique, en dressant dans son livre même la stature infatuée et, au fond, pathétiquement naïve de Morlay – on songe ici à l’un de ces hommes intelligents et creux, enflés par la prétention du vide, au M. de Clergerie de Bernanos –, pour lequel les raccourcis théologiques que l’auteur applique à l’histoire du curé d’Uruffe paraissent les ineptes constructions mentales d’un esprit arriéré, lui qui préfère, afin d’expliquer l’acte monstrueux du curé fornicateur, les platitudes journalistiques, Colosimo prévient et met en garde : son œuvre, Le Jour de la colère de Dieu, à la fois roman (mais roman bizarre, contrevenant aux normes du romanesque) et gigantesque «minute» accaparée par la redite inlassable de voix invisibles qui bataillent dure dans l’âme du curé infanticide, se moque comme d’une guigne des explications précises, c’est-à-dire, finalement, abstraites (ab-trahere, tirées hors du réel) : «Je ne menais pas une enquête, je ne dressais ni un réquisitoire, ni une plaidoirie», nous avoue ainsi le narrateur (p. 32). Ce réel, cet unique visible pourtant invisible et que la prose est, a priori, incapable de capter dans son essence volatile et secrète, c’est l’âme du curé volage, dont il s’agira toutefois de transcrire les effrois et les doutes en obtenant de la lecture des textes bibliques (la lectio divina), une espèce de sténographie palimpseste : «Mais de la confession du curé d’Uruffe, nous avertit Colosimo, de sa confession à son Dieu, pour autant qu’il la livrât, il n’existe, comme il se doit, nulle trace écrite dans aucune archive» (p. 12).

C’est une évidence et, bien sûr, un leurre que celui qui tente de comprendre, par l’effort réel de la sympathie, l’âme du personnage sur lequel il écrit, déclare tout à la fois son incapacité prétendue et son extrême avidité : en déplaçant la quête de l’âme prisonnière du curé infanticide vers la sphère de compréhension théologique, plutôt que de se perdre dans les truismes imbéciles des explications sociologiques ou, pis, psychologiques, Colosimo nous égare pour mieux, à la dernière page de son livre, nous rassurer : l’enquête qu’il a menée brillamment est aussi, est d’abord une tentative de vision et de sympathie, je l’ai dit, de l’âme malade et désespérée : «Il fallait que fût un tant soit peu connue la peine infernale de […] Desnoyers, curé d’Uruffe, menteur, parjure, fornicateur, adultère, homicide, infanticide, sacrilège et blasphémateur, frère humain, enfant de Dieu, captif du Démon» (p. 267).

L’ombre de Bernanos

Ainsi, tout à la fois, l’auteur se rapproche-t-il et s’écarte-t-il de l’exemple fourni par l’œuvre de Bernanos. Il s’en approche, bien évidemment, par le sujet qu’il a choisi de traiter – même si je crois que Bernanos, confronté à pareil exemple, l’aurait abandonné aux bons soins des experts en psychologie dévoyée – qui, trop visiblement encore, pour quelqu’un qui professe la disparition d’un Mal sous sa forme romantique, grandiloquente, convoque les puissances de la nuit. Il s’en approche aussi par le refus de la réduction prétendument explicative de la psychologie. Mais il s’en éloigne radicalement, de sorte que le fait de comparer l’intention et le style de Colosimo à ceux de Bernanos est, finalement, une bêtise de journaliste : jamais l’auteur de La Joie n’aurait osé, si facilement, si… naturellement, convoquer la théologie ou l’hagiographie, par exemple à propos du dogme de l’Enfer, ou encore en insérant dans son texte ces légendes dorées que sont les deux histoires de Xénia et d’Évagre, chargées d’édifier le curé adultère. On me répliquera, sans doute : épuisement de la littérature dans son essence romanesque, défaut de l’imagination, que sais-je encore, intertextualité savante, déjà illustrée par une foule d’écrivains comme John Dos Passos, James Joyce ou Ezra Pound ? Oui, mais ce n’est qu’en partie seulement que ces explications sont valables, car nous sommes à l’âge où la littérature, de haute lutte, a investi tous les domaines des discours et des savoirs, a capté toutes les voix et s’est accordée à leur chant propre (ainsi des variations de style dans la prose de Colosimo), s’est mêlée de ce qui la regardait (au sens propre, puisque la théologie a toujours puisé dans l’extraordinaire vivier d’exemples que lui fournissait, pour sa réflexion, la littérature) et, peut-être, a même décidé de remplacer la théologie, bien percluse, depuis l’œuvre d’un Hans Urs von Balthasar, dans les bourbiers stériles d’une réflexion boutiquière. À moins que, tout simplement, fidèle à sa mission ancestrale, après la déferlante saumâtre de tous les invertébrés du Nouveau Roman envasés dans la flache de l’insignifiance, cette littérature, moins nouvelle que ne craignant pas de considérer ses propres racines comme un trésor inépuisable et chatoyant, revigorée par un sang et une ardeur nouveaux, ne décide d’arpenter crânement son territoire immense, à vrai dire, illimité.

Le diable, signe de Dieu

J’ai parlé de l’âme du curé. Elle seule, certainement, est réelle. Ne parlons pas de sa motivation ou de la compréhension qu’il manifeste de ses actes odieux : à la fois «menteur, parjure, fornicateur, adultère, homicide, infanticide, sacrilège et blasphémateur», le curé d’Uruffe rejoue la pièce, mais, cette fois, dans l’arrière-salle d’un opéra-bouffe, où un Gilles de Rais a acquis, pour des parterres entiers de siècles dont Huysmans se fera la grosse caisse avec son Là-bas, sa réputation démoniaque. Quasiment, le curé d’Uruffe est un imbécile, trop mal noté par ses supérieurs – ainsi du Donissan du premier roman de Bernanos – dans les matières théologiques. Mais, invisible, l’âme de Desnoyers laisse derrière elle une écume rouge que le romancier pourra facilement suivre, puisque, selon l’auteur, la seule façon, la seule vraie façon de tenter de comprendre cette histoire sordide, c’est d’en faire un signe, de la lire comme l’enquêteur de Poe déchiffrerait une lettre volée, pourtant exposée aux yeux de tous. Identiquement, Durtal, dans le roman de Huysmans, suit patiemment la trace sanglante laissée par le compagnon de la Pucelle, pour déclarer sa stature insurpassable dans les matières noires, alors que le présent de la vie parisienne lâche un dernier jet de vigueur parodique dans des orgies de carton-pâte. Colosimo, lui, n’a plus que le présent, fade, sans grandeur, dépossédé de toute volonté, réelle, de satanisme, du rire altier de Melmoth qui était, selon Baudelaire, le type même de la beauté virile. Le curé fornicateur est ainsi un monstre, c’est bien évident, mais l’auteur a soin de nous rappeler que le sens étymologique de ce mot le range dans l’une de ces catégories, complexes et ambiguës, qu’une pléthore de manuels démonologiques du XVe et du XVIe siècles (et que Pierre Boutang, dont Colosimo fut l’élève, retrouvera dans son Ontologie du secret) déclaraient, quoique inversées, être le miroir en creux d’une réalité bonne, dont le chiffe énigmatique était Dieu. Le diable, même engoncé dans les paletots délavés de Ouine ou du héros de petite envergure de Sologoub, renvoie à Dieu, comme le faciès d’un singe au visage d’homme qu’il mime grossièrement, dont il constitue la grimace, proche et lointaine, justement terrible par cette contradiction familière. L’auteur le dit, ayant collecté les histoires d’Abraham, d’Osée ou de David, auxquels, parodiquement, chantant sur et contre les versets sacrés son chant inepte et dérisoire, le curé d’Uruffe est greffé, puisqu’il «les détournait, les transformait, en exploitait les éléments mineurs, disparates, quoique récurrents il était vrai, de transgressions, désordres sexuels et homicides, qu’il déformait, liait entre eux selon une causalité extrême, et pliait à une logique univoque du châtiment. Aucun des éléments, à proprement parler, n’était erroné. Mais l’ensemble était faux, contredisait la Bible, et soustrayait sa véritable biographie. Il s’agissait en fait d’une antibiographie cousue en coin d’une antibible» (pp. 136-137). Cette forme d’écriture contrapuntique, cette illustration, en même temps que réécriture du texte biblique fut familière à William Faulkner qui, dans son Absalon, Absalon !, a utilisé et dévoyé l’histoire du fils de discorde, incestueux et meurtrier. Dans le roman de Colosimo, le reste d’Israël, cette semence très précieuse dont Isaïe annonce la gloire future, est abolie, biffée, moins détruite par une présence mauvaise que tout bonnement avalée par la fadeur du siècle, à moins que, tout bonnement encore, l’enfant éphémère de Desnoyers (éphémère mais immortel par le baptême que lui donne son ecclésiastique de père) ne soit l’épiphanie de ce reste, aussitôt abolie que née.

Le visage moderne de l’Enfer

J’ai parlé, à propos du crime du curé, de signe. Il y a toutefois une ambiguïté quant au signifié auquel ce dernier renvoie. C’est que le diable s’étant affublé, au XXe siècle, de la triste défroque de la médiocrité et de l’horreur de masse (lourde autant que stupide, ce sont là les deux caractéristiques de la foule qui s’ennuie (1)), il n’est plus certain, il n’est plus évident que le crime odieux du curé d’Uruffe renvoie à un Dieu de charité, celui-là même qui fit plier la volonté malade de Gilles de Rais et, la faisant plier, le sauva de la damnation, certes pas des flammes de son bûcher. Je ne parlerai pas de la sempiternelle «mort de Dieu» que le plus écervelé de nos journalistes se permet de citer et d’accommoder à toutes les sauces du rabâchage aigre; notons-le, Colosimo penche pour ce type d’explication, l’infléchissant toutefois (pour la critiquer durement) vers une interprétation toute maistrienne, où le sang du sacrifice est élan immonde vers le Dieu inapprochable et meurtrier difforme, selon l’auteur, par l’exagération toute protestante du dogme du péché originel (cf. p. 264 : «L’homme avait tué Dieu dans son dépit de n’être pas Dieu. Par le sang, il expiait ce meurtre»). Également, au miroir déformant de la colère, l’histoire du curé d’Uruffe a valeur, pour le romancier, de symbole pathétique et cruel du Mal de notre siècle, vicié, selon la phrase superbe de Chesterton, d’idées chrétiennes devenues folles : «La foi de Desnoyers n’existait pas, ou seulement folle, inversée, dévoyée. Elle s’assimilait à un autre dévoiement, celui des systèmes de vérité sécularisés, des théologies cachées, sans Dieu et sans transcendance, qui n’avaient cessé de revenir depuis la proclamation de la mort de Dieu, où la nécessité de l’enfer l’emportait pareillement sur la figure de l’homme, mais qui se révélait infiniment plus meurtrières que n’importe quelle théologie d’hier. De la même façon que Desnoyers ne connaissait son crime que par les clichés qui lui étaient montrés, l’homme ne savait plus le mal que par les images des massacres qui se succédaient» (p. 217).

Cette explication reste pourtant superficielle, car le doute que l’auteur distille est autrement plus profond, scandaleux (puisqu’il nous fait entrevoir l’âme de l’écrivain, comme un miroir nous renvoyant notre propre visage, comme une pierre d’achoppement sur laquelle nous pourrions trébucher), je crois même qu’il n’en a découvert, vraiment, réellement, c’est-à-dire romanesquement, la racine noire et tortueuse qu’en écrivant ces pages, pourtant chargées d’apporter quelque réconfort au curé adultère. Pathétiquement, une première fois, il avoue sa crainte, et, peut-être, sa certitude terrible : sur la croix, le Christ était athée. Plus loin, il tente d’expliquer cette phrase, qu’une première lecture nous fait croire blasphématoire. Peu importe cette explication (cf. p. 227 à 232, où le Christ est déclaré trahi par ses Églises), qui, à mon avis, est superflue, puisqu’elle enrobe le paradoxe absolu d’un Dieu abandonné par son Père d’une praline rationnelle. Oui, sur la croix, le Fils de l’homme était athée, offert en sacrifice, agneau blanc que ne remplaça, comme pour Isaac, aucun bélier providentiel, Fils que, d’une certaine façon toute symbolique, le Père grima (c’est l’un des sens du mot Messie, c’est-à-dire l’Oint, le «peinturluré») pour la parade sur le Golgotha, flagella et, Lui-même, crucifia (afin, comme certains Pères orthodoxes le disent, que le Bourreau fût capturé par l’hameçon divin), comme Desnoyers a défiguré le visage de son enfant, l’a tué, l’a souillé en souillant sa mère, l’a crucifié en tuant sa mère, l’ayant crucifiée : «Création, incarnation, rédemption. Les trois, éradiquées, il n’y avait plus de salut. Non seulement le curé d’Uruffe avait offert “le prix outrageant au Diable” mais encore il l’avait offert comme si “le Diable l’avait reçu de Dieu lui-même”» (p. 216).

Impatience surnaturelle

Quel espoir reste-t-il alors, pour que Desnoyers ne tombe pas en Enfer ? Rien de moins, c’est le sens du titre, que le retour de Dieu, la parousie du Fils revenu sur terre, de nouveau corps de chair et de gloire, pour juger les bons et les méchants : «Sa faute [celle du curé] apparaissait irrémissible. L’impossibilité de la remise accompagnait celle du pardon. Ses victimes détenaient tout de ce pouvoir, et nulle autre personne sur terre. […] Pour qu’advienne le pardon, afin que l’ultime triomphe ne revienne pas au Malin, pour que soit renversée la logique du sang, il fallait Dieu, mais un Dieu dont la transcendance ne craigne ni la chair, ni la mort et encore moins l’offense. Celui que Desnoyers avait cru extirper d’un ventre de femme» (p. 265).

En somme dans ce roman, c’est, mais inversée, avortée, l’histoire de Mouchette, grosse d’un enfant qui ne parvient pas à naître, comme un peu de fumée du Démon incapable de s’incarner : le tribut sera payé par Donissan, agneau consentant de l’holocauste propitiatoire. Dans le roman de Colosimo, où pourtant s’incarne le fils, un instant, du Démon, nul ne paie ce lourd tribut, ni les victimes de la folie du curé, ni même, bien évidemment, ce dernier, ni même l’auteur du roman (dont les yeux brûlent d’un regard inquiet, dont l’anxiété dévore, (p. 238), qui me semble, d’une certaine façon qu’il ne m’appartient pas de sonder, enfermé lui-même dans la geôle de l’hermétisme) auteur qui, certes, va plus loin que Morlay dans sa tentative de délivrance ; identiquement, aucun saint ne se présente, même si leur complot pour sauver les damnés est annoncé dans la dernière page du livre, pour, selon la parole sublime de saint Dominique (ad in inferno damnatos extendebat caritatem suam), ne pas craindre d’offrir son âme en échange du salut du pécheur, aucun saint ne paraît, écumant et tout recouvert de l’ordure du péché de l’autre, Xénia ou Evagre, dont les histoire dorées n’émaillent le texte du Jour de la colère de Dieu que pour signifier la profondeur de la chute de Desnoyers dans les eaux troubles du péché.

Et le Christ ? Je crois qu’il faut lire dans ce roman l’impossibilité, pour Desnoyers, de participer à l’agonie sur la Croix (cf. pp. 140-141) d’une façon rien moins que véritable, non pas symbolique mais charnelle, participation qui, si elle se réalisait, signifierait le pardon et le rachat de l’âme du meurtrier (2). Ainsi, peut-être que la colère dont nous parlent les pages fiévreuses du roman de Colosimo est-elle chargée de signifier une mystérieuse absence, que l’on aurait tort, je crois, de trop vite confondre avec je ne sais quelle tentation apophatique : d’un côté, une peine irrémissible, absolue, jamais atténuable, puisque l’atténuation proviendrait de Celui qui, justement, ne revient pas, et ne peut revenir, de Celui que, à tort (c’est tout le sens de la longue explication que l’auteur donne de l’erreur de traduction ommise sur l’Épître aux Romains, 5, 12, p. 203 et sq.), en ayant décidé de Lui immoler une victime innocente, le curé pensera agréer, dans la crainte et le tremblement de la doctrine augustinienne de la transmission héréditaire du péché – peine, donc, irrémissible, absolue, jamais atténuable, consacrée par l’onction surnaturelle dont est revêtu le prêtre qui, en sacrifiant son enfant, sacrifie de facto et à jamais le Christ «sur une route de Meurthe-et-Moselle» – peine irrémissible, absolue, jamais atténuable, précieusement gardée par une Église qui n’a que très tardivement atténué l’excessive violence de son discours sur le péché et la rédemption – d’un côté, cette peine irrémissible, ainsi décrite et, de l’autre, une absence perpétuelle, ou, tout du moins (mais ce doute tue et crucifie, une nouvelle fois, le Christ sur la Croix), la tentation de penser que l’absence sera définitive, perpétuelle, puisque le Christ ne peut sauver l’âme qui s’est damnée par sa propre volonté démoniaque, ayant rendu au démon, à son père, au Père du Mensonge, ce qui réellement et de droit lui appartenait.

Je crois bien que la vraie question que pose cet ouvrage zébré d’une impatience surnaturelle est celle-ci : comment sauver celui qui s’enferme dans son désespoir ? Comment sauver le méchant, comment tenter de rédimer sa faute, contre sa propre volonté hermétiquement close ? Et la réponse, murmurée, quel que soit le résultat de la folle gageure : jamais un homme, dont le cœur tressaille «de porter au-dedans tout le cosmos et toute l’histoire», qui bat «d’attendre une autre lumière», ne pourra admettre d’abandonner aux ténèbres un de ses frères, frère humain, enfant de Dieu, captif du

29/01/2007 | Lien permanent

Notre jeunesse de Charles Péguy

Acheter Notre jeunesse sur Amazon.

Acheter Notre jeunesse sur Amazon.Notre jeunesse (1), que Charles Péguy fit paraître dans ses fameux Cahiers de la Quinzaine en juillet 1910, n'est pas seulement un remarquable portrait de Bernard-Lazare considéré comme un prophète voire un saint ou du grand Georges Sorel auquel il est rendu justice, ni même une évocation de haute volée de l'affaire Dreyfus.

Notre jeunesse est plus que cela, plus, aussi, qu'un portrait dévastateur de Jean Jaurès.

Ce n'est pas davantage et seulement une charge de très ample portée contre l'antisémitisme, déjà fort virulent à l'époque de Péguy, sous la personne du redoutable polémiste qui fut le maître, jamais renié, de Georges Bernanos, Édouard Drumont. Nous évoquerons ici ou là le Grand d'Espagne qui, en somme, est un nom habituel à prononcer ou écrire quand on évoque celuiv de Péguy, Bernanos qui ne se tient jamais très loin lorsque Charles Péguy, devant lui comme il se doit puisqu'il est son aîné, avance sur les champs crevés de trous d'obus pour, nous assure-t-il, réclamer justice pour un homme, un seul homme, Dreyfus bien sûr (en fait, non, deux : Bernard-Lazare aussi, la mémoire de Bernard-Lazare qui aussi réclame justice), obéissant ainsi à un impératif catégorique intime, mieux que cela, car je doute que Péguy se fût bien longtemps rangé sous la bannière pulvérulente de Kant : mieux que cela donc, un commandement qui est appel, vocation (vocatus répètera Bernanos à l'envi) pour, tenant ferme la règle de l'honneur, ne lâchant pas de vue «la vieille poussée cornélienne», qui n'est, à ses yeux, pas bien différente de «la poussée chrétienne», laver la tache salissant la grandeur d'un peuple qui «est d'un seul tenant» (p. 293). Si l'un de ses innocents est accusé à tort, c'est toute la France, c'est tout le peuple de France qui, selon Péguy, est accusé à tort et souillé.

Se lever pour défendre l'honneur d'un homme injustement accusé de trahison n'est pas seulement un acte d'héroïsme bien réel même si, plusieurs fois, Péguy rappelle que ceux qui ont défendu, comme lui, Dreyfus, ont été, pourquoi ne pas le dire bien clairement, des héros; ce n'était donc pas seulement affaire d'héroïsme et de courage mais, beaucoup plus profondément, il s'agissait de se soucier du seul salut qui importe, qui est le salut éternel, et non pas le salut temporel, basse affaire de l'engeance politicarde, une faille que Péguy voit radicalement séparer les deux bords diamétralement opposés, les deux adversaires (et même, bien souvent, ennemis) en présence : «Tout au fond nous étions les hommes du salut éternel et nos adversaires étaient les hommes du salut temporel. Voilà la vraie, la réelle division de l'affaire Dreyfus» (p. 294). Voilà la seule peut-être, si l'on tient pour établi que, lors de la Guerre d'Espagne, Georges Bernanos, aussi, opposera le salut temporel, bien capable de bénir par l'évêque le front des Républicains qui allaient être exécutés d'une belle, et le salut éternel, dans le royaume duquel ces horreurs continueront de rayonner leur noire lumière jusqu'à la fin des temps.

Notre jeunesse contient toutes ces questions, ces thématiques, comme diraient les universitaires que Péguy n'aima guère, ces sujets et d'autres encore, ces portraits-là et d'autres encore (2).

C'est, aussi, avant tout peut-être, une critique implacable menée contre la modernité ou plutôt, contre ce que Charles Péguy appelle le modernisme, donc contre une évidence qu'il a été un des rares à avoir vue avec une telle pénétration, une telle acuité du regard : le modernisme ne peut être concilié avec la chrétienté qui, en conséquence, n'est plus qu'une chimère aux yeux de Péguy, et cela depuis quelques siècles tout de même. La chrétienté, ce n'est même plus ce monde passé, paysan, rude, fruste, économe, que Paul Milliet apporte aux Cahiers de la Quinzaine, la preuve et le témoignage, de première main selon l'auteur, de la vitalité de cette «culture du temps qu'il y avait une culture; comment c'est presque indéfinissable, tout un âge, tout un monde dont aujourd'hui nous n'avons plus l'idée» (p. 99), «l'histoire de tous les jours de la semaine» et pas seulement «une histoire endimanchée» tout juste bonne à moisir dans les livres des historiens, «c'est un peuple dans la texture, dans la tissure, dans le tissu de sa quotidienne existence, dans l'acquêt, dans le gain, dans le labeur du pain de chaque jour, panem quotidianum, c'est une race dans son réel, dans son épanouissement profond» (p. 98), c'est en bref ce à quoi Charles Péguy veut donner ou redonner voix, et célébrer en rappelant que le temps où il écrit est déjà celui d'une perte, non point irrémédiable comme elle l'est de nos jours, mais sur le point de basculer dans un gouffre plus vertigineux que le passé : l'oubli.

La façon la plus commode d'aborder cette grande problématique de la modernité que Péguy appelle modernisme, sur laquelle un Antoine Compagnon a fait son pain et même son miel, sans compter quelques brioches au beurre universitaire, jamais très naturel on le sait, consiste sans doute par citer, au préalable, De la raison, petit texte datant de la fin de l'année 1901 joint à notre édition, où Charles Péguy peut constater que «nous sommes aujourd'hui sous le gouvernement de la démagogie beaucoup plus que sous le gouvernement de la démocratie» (p. 69). Cette démagogie, apparemment fort répandue à l'époque de Charles Péguy, où la presse, pourtant, n'avait bien évidemment pas connu la foudroyante expansion, l'extension du domaine de son putanat actuel, s'explique pourtant par l'action de cette dernière car, déjà, elle constituait «un quatrième pouvoir» (p. 80), celui que l'auteur appelle le «véritable libertaire» sachant parfaitement «qu'il y a vraiment un gouvernement des journaux et des meetings, une autorité des journalistes et des orateurs populaires comme il y a un gouvernement des ministres et des orateurs parlementaires».

Charles Péguy ne se laisse conter aucune histoire à dormir debout, et c'est sans doute son imparable lucidité qui lui commande d'établir une comparaison, aussi savoureuse qu'ironique, entre le règne de la démocratie parlementaire et celui de la presse, tout aussi parlementaire dans sa propension intarissable au bavardage, parlement et Presse étant comme deux émanations moins concurrentes que jumelles de cette «clasa discutidora» moquée par Juan Donoso Cortés : «Quand un journaliste exerce dans son domaine un gouvernement de fait, quand il a une armée de lecteurs fidèles, quand il entraîne ces lecteurs par la véhémence, l'audace, l'ascendant, moyens militaires, par le talent, moyen vulgaire, par le mensonge, moyen politique, et ainsi quand le journaliste est devenu vraiment une puissance dans l’État, quand il a des lecteurs exactement comme un député a des électeurs, quand un journaliste a une circonscription lectorale, souvent beaucoup plus vaste et beaucoup plus solide, il ne peut pas venir ensuite nous jouer le double jeu; il ne peut pas venir pleurnicher» (p. 81). Bref, la raison, la droite raison que Péguy place si haut a été remplacée par autre chose que la raison ou plutôt : c'est sous des dehors mensongers, qui ne sont pas la raison mais son simulacre, qui ne sont pas la raison mais la démagogie (ou le mensonge, ou les deux) que l'on veut faire croire au bon peuple que triomphe la raison : «Nous demandons que l'on ne fasse pas croire au peuple qu'on parle au nom de la raison quand on emploie des moyens qui ne sont pas les moyens de la raison» (p. 91), tout comme Péguy s'insurge, ne cesse de s'insurger, s'insurgera toujours contre le fait de croire que la mystique galvaudée en politique est encore de la mystique. C'est même le crime, le «détournement inexpiable», cela : «Faire de la politique et la nommer politique, c'est bien. Faire de la politique et la nommer mystique, prendre de la mystique et en faire de la politique», c'est comme «voler les pauvres», c'est donc «voler deux fois», c'est «tromper les simples», donc «c'est tromper deux fois» (p. 213). S'il faut faire crédit à Charles Péguy d'un chose, ce doit être cette fulgurance du jugement, cette honnêteté intellectuelle aussi qui jamais ne lui a fait confondre des vessies avec des lanternes, la mystique avec ce qu'elle n'est pas (la politique), la raison avec ce qu'elle n'est pas (la démagogie, quel que soit le champ où elle s'exerce). D'où son extraordinaire solitude. Littéralement : sa solitude de prophète, comparable à celle de Bernard-Lazare, comparable à celle de Léon Bloy, comparable à celle de Georges Bernanos, comparable à toutes les solitudes de ces penseurs et écrivains qui non seulement ont annoncé qu'à l'horizon les nuages s'amoncelaient dangereusement, mais que la terre, à vrai dire, était d'ores et déjà battue par les pluies diluviennes du terrifiant orage sous les éclairs duquel un Ernst Jünger contempla les cadavres atrocement démembrés des combattants des deux camps, des hommes tout bonnement, crevant sous l'implacable tempête d'acier et de feu.

Car enfin, c'est bien la première fois, selon Péguy que, «dans l'histoire du monde», «tout un monde vit et prospère, paraît prospérer contre toute culture» (p. 103, l'auteur souligne), l'auteur estimant même qu'il fait partie des derniers, presque des «après-derniers» puisque, «aussitôt après [eux] commence un autre âge, un tout autre monde, le monde de ceux qui ne croient plus à rien, qui s'en font gloire et orgueil». Ce monde c'est évidemment «le monde moderne», à savoir : «le monde qui fait le malin», «le monde des intelligents, des avancés, de ceux qui savent, de ceux à qui on n'en remontre pas, de ceux à qui on n'en fait pas accroire», «le monde de ceux à qui on n'a plus rien à apprendre. Le monde de ceux qui font le malin. Le monde de ceux qui ne sont pas des dupes, des imbéciles», comme le sont ceux dans la catégorie desquels Charles Péguy n'hésite pas à se ranger, lui qui a toujours moqué le monde des prétentieux, le «parti intellectuel» comme il le désigne, qui parasiterait la République (cf. p. 119), donc la société et le monde de ceux qui font le malin, des universitaires, des pédants, de ces «intraitables», de ces «bien fermés», des «anciens intellectuels devenus députés, notamment les anciens professeurs, nommément les anciens normaliens» (comme Péguy lui-même, qui ne fut admis dans la prestigieuse école qu'à sa troisième tentative, en 1894 !) qui ont, contre la culture, «une sorte de haine véritablement démoniaque» (p. 131), des savants, de ceux que l'on appelle aujourd'hui, d'un terme épouvantable, les sachants, même s'il faut remarquer qu'un Georges Hyvernaud ne manquera pas de retourner contre Péguy en personne sa volonté de se croire, de prétendre être, en tout cas de se dire simple, dans un texte ironiquement intitulé Leur cher Péguy.

En somme, selon l'auteur du Wagon à vaches, Charles Péguy, tout autant sinon plus que ceux contre lesquels il n'aura pas eu de mots assez durs, a trahi les pauvres et les miséreux, la pauvreté et la misère, en prétendant parler à leur place et, d'un certaine façon, en se contentant lui aussi de mots, de grands mots, en jouant lui aussi au journaliste disposant d'un auditoire, de l'homme politique qui, en exerçant son magistère, a déchu la mystique au rang de politique, a figé ce qui était vivant car, «quand un régime, d'organique est devenu logique, et de vivant historique, c'est un régime qui est par terre» (p. 107).

La chrétienté n'existe plus selon Péguy ? C'est donc bel et bien que la politique a remplacé la mystique, Péguy liant même le mouvement de «dérépublicanisation de la France» à celui de «sa déchristianisation car en fait, «c'est ensemble un même, un seul mouvement profond de démystication» (p. 102, l'auteur souligne), Péguy jouant même au prophète et, visiblement, se trompant lourdement quand il prédit que «tout fait croire que les deux mystiques vont refleurir à la fois, la républicaine et la chrétienne», là encore «du même mouvement» (p. 105). L'optimisme, même chez les plus grands, même chez ceux que l'on ne louera jamais suffisamment pour leur lucidité, rend bête.

Avançons à présent et venons-en à cette grande affaire de la politique dévorant la mystique, de la mystique déchue par et dans la politique, en citant le passage qui est probablement l'un des plus connus de son auteur : «Tout commence en mystique et finit en politique. Tout commence par la mystique, par une mystique, par sa (propre) mystique et tout finit par de la politique» (p. 115), l'article partitif signalant assez que nous nous trouvons-là dans le règne qu'un Guénon appellera celui de la quantité. Ailleurs, quelques pages plus loin, il écrira que «toute mystique est créancière de toutes politiques» (p. 150), puis liera la simplicité essentielle, celle qu'il a vantée au début de son texte telle qu'elle est incarnée par la famille Milliet, à la mystique, autrement dit «les hommes qui se taisent, les seuls qui importent, les silencieux, les seuls qui comptent, les tacites, les seuls qui compteront» et encore «toutes les petites gens» (p. 152). C'est bien simple : «La mystique est la force invincible des faibles» (p. 177), autrement dit celle de Bernard-Lazare, faible parmi les faibles et pourtant le plus supérieurement fort, nous allons le constater.

«Loin d'être contre la politique, affirme avec justesse Jean Bastaire, Péguy est contre son affaissement, son aliénation, processus d'entropie inévitable lorsque la politique n'est plus soutenue, animée, portée par un élan, ou pour parler plus précisément lorsque LE politique cesse d'être un instrument au service de tous pour ne plus être qu'un moyen commode de garder des places» ou, pour citer cette fois-ci Péguy ferraillant, à la fin de son texte, contre Charles Maurras : «La mystique républicaine, c'était quand on mourait pour la République, la politique républicaine, c'est à présent qu'on en vit» (pp. 21-2 de la Préface).

C'est peut-être à ce point que ne peuvent qu'éclore un Péguy ou un Bernanos, lorsque la mystique s'est dégradée en politique, lorsque la mystique a été trahie par la politique, par des hommes politiques qui, tels «Jaurès en tête» (3), l'ont déformée, l'ont dégradée (cf. p. 217), c'est «quand à sa place se creuse le vide de la désinvolture, de l'affairisme et du scepticisme», c'est alors qu'il «ne faut pas s'étonner que des mystiques sauvages se développent et déraisonnent là où la raison n'a pas été accueillie dans son rôle de clarificatrice des valeurs et d'éducatrice du souffle» (pp. 23-4). Des mystiques sauvages, la tournure de la phrase ne nous permettant pas de savoir si Péguy évoque des mouvements plus ou moins suspects aux yeux sourcilleux de l’Église ou bien des individus, que cette dernière aura du reste assez vite fait de prudemment observer, voire éloigner de son sein. En tout cas, nous sommes à l'âge où nous pouvons parler des seuls sauvages, sans beaucoup et même : sans aucune mystique.

C'est peut-être au creuset de notre histoire, dans ce monde moderne qui fait le malin, nous dit Charles Péguy, au sein même de «cette incurable lâcheté du monde moderne» (p. 195), au plus creux de cette «contamination», de cette «dégénération», de ce «déshonneur», de cette «déviation», de cette «dégradation de [la] mystique en politique» (p. 210), de ce «détournement total», de ce «détournement grossier» (p. 200) de la mystique en politique, c'est peut-être de là que devait émerger, que ne pouvait qu'apparaître un Bernard-Lazare, «cet athée, ce professionnellement athée, cet officiellement athée en qui retentissait, avec une force, avec une douceur incroyable, la parole éternelle», «cet athée ruisselant de la parole de Dieu» (p. 193), paradoxe bloyen et même bernanosien (4) qui n'a d'autre sens que celui de montrer la radicale liberté de cet homme, ayant placé non seulement la raison, mais la conscience et la liberté de la conscience au-dessus de tout : jamais, en effet, jamais, écrit Péguy, «je n'ai vu un homme je ne dis pas croire, je dis savoir à ce point je ne dis pas seulement qu'une conscience est au-dessus de toutes les juridictions, mais qu'elle est, qu'elle exerce elle-même dans la réalité une juridiction, qu'elle est la suprême juridiction, la seule» (p. 191). C'est encore Bernard-Lazare qui proclamera, selon Péguy, la royauté de la mystique sur la politique, de la «puissance spirituelle [gardant] aussi intérieurement pour ainsi dire des distances horizontales aussi méprisantes envers les puissances temporelles» (p. 189), et c'est encore Bernard-Lazare qui saura, saura inébranlablement, saura «à ce point que les plus grandes puissances temporelles, que les plus grands corps de l’État ne tiennent, ne sont que par des puissances spirituelles intérieures» (p. 187).

Bernard-Lazare, ce nom que Charles Péguy, pourtant si haut dans notre estime, a placé bien plus haut que lui ! Imaginons quel serait son rayonnement, à condition, bien sûr, qu'un tel homme soit ne serait-ce qu'imaginable, envisageable, à notre époque !, imaginons quel serait le rayonnement d'un homme présenté de la façon suivante : «Il faut penser que c'était un homme, j'ai dit très précisément un prophète, pour qui tout l'appareil des puissances, la raison d’État, les puissances temporelles, les puissances politiques, les autorités de tout ordre, politiques, intellectuelles, mentales même ne pesaient pas une once devant une révolte, devant un mouvement de la conscience propre. On ne peut même en avoir aucune idée. Nous autres ne pouvons en avoir aucune idée», répète Péguy dans son style inimitable fait d'un prompt recueillement des forces qui tout à coup, non pas se libèrent, mais se contractent de nouveau autour d'un mot cherché, recherché, trouvé, apparaissant presque miraculeusement au bord de la phrase, mot autour duquel, de nouveau, l'athlète va bander ses forces et en faire jaillir le trait qui se plantera quelques mètres plus loin, mais vibrera d'une nouvelle force chichement gagnée qu'il s'agira, encore et encore, de décupler jusqu'à l'explosion finale : «Je ne sais même pas comment représenter à

04/12/2021 | Lien permanent

Index et bibliographie indicative à l'entretien Monti, Bonnargent, Asensio

Annonce.

Annonce. Première partie.

Première partie.Index

Baudelaire, Charles

Benda, Julien

Benjamin, Walter

Blanchot, Maurice

Bloom, Harold

Bolaño, Roberto

Broch, Hermann

Campo, Christina

Dante Alighieri

Dantec, Maurice G.

Evenson, Brian

Faulkner, William

Ferré, Juan Francisco

Gass, William

Gavalda, Anna

Hofmannsthal, Hugo von

Houellebecq, Michel

Kierkegaard, Søren

Lagerkvist, Pär

Maistre, Joseph de

Mallarmé, Stéphane

McCann, Colum

McCarthy, Cormac

Musso, Guillaume

Ndiaye, Marie

Nietzsche, Friedrich

Nothomb, Amélie

Pétrarque

Sábato, Ernesto

Villemain, Marc

Bibliographie indicative

Benda Julien, La France byzantine ou le triomphe de la littérature pure, Gallimard, 1981.

Benjamin Walter, Sur le langage en général et sur le langage humain, Œuvres 1, Gallimard, coll. Folio Essais, 2000.

Blanchot Maurice, Le Livre à venir, Gallimard, coll. Folio Essais, 1986.

Bloom Harold, Ruiner les vérités sacrées : poésie et croyance de la Bible à aujourd’hui, Circé, 1999.

Broch Hermann, La Mort de Virgile, Gallimard, coll. L’Imaginaire, 1980.

Evenson Brian, Inversion, Le Cherche Midi, 2007, coll. Lot 49 et Contagion, Le Cherche Midi, coll. Lot 49, 2005.

Faulkner William, Absalon, Absalon !, Gallimard, coll. L’Imaginaire, 2000.

Hofmannsthal Hugo von, Les mots ne sont pas de ce monde : Lettre à un officier de marine, Rivages, coll. Petite Bibliothèque, 2005.

Hugo Victor, Les Travailleurs de la mer, Le Livre de Poche, coll. Classiques d'aujourd'hui, 2002.

Pétrarque, Mon ignorance et celle de tant d’autres, Jérôme Millon, coll. Atopia, 2000.

Sábato Ernesto : Le Tunnel, Seuil, coll. Points, 1995, Héros et tombes, Points, coll. Signatures, 2009 et L’Ange des ténèbres, Seuil, coll. Points, 1996.

Deuxième partie.

Deuxième partie.Index

Améry, Jean

Asensio, Juan

Bergamín, José

Blake, William

Bolaño, Roberto

Conrad, Joseph

Evenson, Brian

Faulkner, William

Fernandez Porta, Eloy

Gass, William

Lagerkvist, Pär

McCann, Colum

McCarthy, Cormac

Melville, Herman

Musso, Guillaume

Powers, Richard

Thibaudet, Albert

Vargas Llosa, Mario

Villemain, Marc

Bibliographie indicative

Asensio Juan, Maudit soit Andreas Werckmeister !, Édition de la Nuit (coll. Maëlstrom), 2008.

Bergamín José, Le puits de l'angoisse. Moquerie et passion de l'homme invisible, Éditions de L'Éclat, coll. Philosophie imaginaire, 1997 et L'importance du Démon et autres choses sans importance, Éditions de L'Éclat, coll. Philosophie imaginaire, n° 21, 1993.

Conrad Joseph, Au Cœur des ténèbres, Gallimard, coll. L’Imaginaire, 2009.

Faulkner William, Parabole, Gallimard, coll. Folio, 1997.

Gass William, Le Tunnel, Le Cherche Midi, coll. Lot 49, 2007.

McCarthy Cormac, Méridien de sang, Points, 2001.

Melville Herman, Pierre ou les ambiguïtés, Gallimard, coll. Folio, 1999.

Thibaudet Albert, Réflexions sur la littérature, Gallimard, coll. Quarto, 2007.

Vargas Llosa Mario, La Vérité par le mensonge, Gallimard, coll. Arcades, 2006.

Troisième partie.

Troisième partie.Index

Barthes, Roland

Baudelaire, Charles

Bernanos, Georges

Blanchot, Maurice

Blumenberg, Hans

Bolaño, Roberto

Cessole, Bruno de

Compagnon, Antoine

Coover, Robert

Derrida, Jacques

Divoire, Fernand

Du Bos, Charles

Ferré, Juan Francisco

Gadenne, Paul

Gass, William

Genette, Gérard

Goethe, Johann Wolfgang von

Golding, William

Goytisolo, Juan

Haenel, Yannick

Johnson, B.S.

Melville, Herman

Merleau-Ponty, Maurice

Molinié, Gérard

Pynchon, Thomas

Rivière, Jacques

Sainte-Beuve, Charles-Augustin

Sebald, Winfried Georg

Shakespeare, William

Thibaudet, Albert

Vollmann, William Tanner

Wallace, David Foster

Bibliographie indicative

Baudelaire Charles, Écrits sur la littérature, LGF, coll. Classiques de poche, 2005.

Blumenberg Hans, La Lisibilité du monde, Le Cerf, coll. Passages, 2008.

Compagnon Antoine, Les antimodernes de Joseph de Maistre à Roland Barthes, Gallimard, coll. Bibliothèque des idées, 2005.

Divoire Fernand, Introduction à l’étude de la stratégie littéraire, Mille et une nuits, 2005.

Du Bos Charles, Qu’est-ce que la littérature ?, L’Âge d’Homme, 1989.

Golding William, Sa Majesté des mouches, Gallimard, Folio, 1983.

Merleau-Ponty Maurice, La Prose du monde, Gallimard, coll. Tel, 1992.

Sainte-Beuve Charles-Augustin, Pour la critique, Gallimard, coll. Folio Essais, 1992.

Shakespeare William, Macbeth, Flammarion, coll. GF Bilingue, 2006.

Quatrième partie.

Quatrième partie.Index

Artaud, Antonin

Bloom, Harold

Butor, Michel

Canetti, Elias

Chevillard, Éric

Cioran, Emil

Condorcet

Coover, Robert

Dávila, Nicolas Gómez

Dostoïevski, Fedor Mikhaïlovitch

Énard, Mathias

Faulkner, William

Ferré, Juan Francisco

Gass, William

Guyotat, Pierre

Heidegger, Martin

Hofmannsthal, Hugo von

Humboldt, Wilhelm von

Husserl, Edmund

Johnson, B.S.

Jonas, Hans

Joyce, James

Kierkegaard, Søren

Maistre, Joseph de

McCarthy, Cormac

Melville, Herman

Platon

Ponge, Francis

Powers, Richard

Pynchon Thomas

Rimbaud, Arthur

Sábato, Ernesto

Steiner, George

Sterne, Laurence

Strauss, Leo

Virgile

Vollmann, William Tanner

Wallace, David Foster

Whitehead, Alfred North

Bibliographie indicative

Canetti Elias, Le territoire de l’homme, Le Livre de Poche, coll. Biblio, 1998 et Le Cœur secret de l’horloge, Le Livre de Poche, coll. Biblio, 1998.

Cioran Emil, Exercices d’admiration, Gallimard, coll. Arcades, 1995.

Dàvila Nicolas Gómez, Le Réactionnaire authentique, Le Rocher, 2004.

Humboldt Wilhelm von, Sur le caractère national des langues et autres écrits sur le langage, Seuil, coll. Points, 2000.

Jonas Hans, Pour une éthique du futur, Rivages, coll. Petite Bibliothèque, 1998.

Cinquième partie

Cinquième partieIndex

Beckett, Samuel

Bolaño, Roberto

Borges, Jorge Luis

Gass, William

Gavalda, Anna

Joyce, James

Lacan, Jacques

Molière (Poquelin Jean-Baptiste, dit)

Musil, Robert

Sàbato, Ernesto

Woolf, Virginia

Cervantes, Miguel de

Bibliographie indicative

Bolaño Roberto, 2666, Christian Bourgois, 2008.

Borges Jorge Luis, Sábato Ernesto, Conversations à Buenos Aires, 10-18, 2004.

Joyce James, Ulysse, Gallimard, coll. Folio, 2006.

Musil Robert, L’Homme sans qualités, vol. 1 et 2, Seuil, 2004.

Sixième partie.

Sixième partie.Index

Arendt, Hannah

Aristote

Asensio, Juan

Benjamin, Walter

Bernanos, Georges

Blanchot, Maurice

Bolaño, Roberto

Borges, Jorge Luis

Boutang, Pierre

Canetti, Elias

Clarke, Arthur C.

Compagnon, Antoine

Coe, Jonathan

Conrad, Joseph

Dante Alighieri

Ellis, Bret Easton

Evenson, Brian

Faulkner, William

Gracq, Julien

Haenel, Yannick

Hofmannsthal, Hugo von

Humboldt, Wilhelm von

Johnson, B. S.

Kafka, Franz

Lovecraft, Howard Philips

Magny, Claude-Edmonde

Marion, Jean-Luc

McCarthy, Cormac

Melville, Herman

Meschonnic, Henri

Molinié, Georges

Moretti, Franco

Nothomb, Amélie

Parménide

Shakespeare, William

Steiner, George

Vollmann, William Tanner

Woolf, Virginia

Yeats, William Butler

Bibliographie indicative

Asensio Juan, Essai sur l’œuvre de George Steiner. La Parole souffle sur notre poussière, L’Harmattan, coll. L'ouverture philosophique, 2001.

Bernanos Georges, Monsieur Ouine, Le Castor Astral, 2008.

Bolaño Roberto, La Littérature nazie en Amérique, Bourgois, coll. Titres, 2006.

Boutang Pierre, Art poétique et autres mêmes..., La Table Ronde, 1988.

Gracq Julien, La Littérature à l’estomac, José Corti, 1992.

Hofmannsthal Hugo von, Lettre de Lord Chandos, Rivages, coll. Petite Bibliothèque, 2000.

Magny Claude-Edmonde, Les sandales d'Empédocle. Essai sur les limites de la littérature, Payot, 1968.

Marion Jean-Luc, L’Idole et la distance : cinq études, LGF, 1991.

McCarthy Cormac, La Route, Points, 2009.

Melville Herman, Moby Dick, Gallimard, coll. Folio, 2008.

Moretti Franco, Signs Taken for Wonders, 1983 et The Way of the World, 1987.

Steiner George, Langage et silence, Seuil, 1969. Après Babel, Albin Michel, 1998 et Réelles présences. Les arts du sens, Gallimard, coll. Folio essais, 1994.

Woolf Virginia, Journal d’un écrivain, 10-18, 2000.

02/04/2010 | Lien permanent

La Porte des Enfers de Laurent Gaudé

Dans le roman de Laurent Gaudé, du reste agréable à lire et finalement bien moins prétentieux que celui d'Énard, la promenade aux Enfers entreprise par deux des personnages ne m'a absolument pas convaincu : on dirait que le romancier, décrivant les paysages fuligineux du royaume de la mort, ne s'est pas même souvenu des descentes aux Enfers célèbres qui ont constitué un des grands thèmes de la littérature, de l'Antiquité jusqu'à Ernesto Sábato. Là où pareil sujet eût nécessité la violence érudite, la patiente force d'un Hermann Broch plongeant dans le chaos jusqu'à risquer, comme il le confia, sa santé mentale en écrivant La Mort de Virgile, nous ne disposons que d'un cicérone ayant chaussé des pantoufles de soie pour arpenter les terres maudites.Car, ma foi, si je ne puis reprocher à l'auteur (à quoi cela servirait-il puisque, de nos jours, le premier imbécile sans la moindre trace de culture se permet de cracher sur une histoire et une culture qui ont façonné la France ?) sa méconnaissance aussi tragique que convenue de la théologie chrétienne, de ses grands récits apocryphes ou médiévaux de voyages dans l'au-delà, des paysages grandioses et terribles dans lesquels certains romanciers catholiques, comme le Bernanos de Sous le soleil de Satan, ont semblé abandonner leurs personnages, je ne puis tout de même pas pardonner à Laurent Gaudé de n'avoir su s'inspirer des textes grecs et latins évoquant le royaume des défunts. Notre romancier s'est-il donc souvenu des exemples d'Énée, d'Héraclès, d'Orphée et d'Ulysse ? Les connaît-il ? Je n'ose me prononcer sur ce point...Cette incompétence manifeste, peut-être même revendiquée fièrement, serait finalement peu de chose si notre roman avait quelque souffle et grandeur épique infernale, s'il gonflait jusqu'à nous contenir, les vapeurs d'en-bas contaminant ses pages et notre réalité. Après tout, s'il serait parfaitement idiot de demander à un romancier de nous offrir un relevé exhaustif des occurrences littéraires ayant illustré tel ou tel motif dont l'auteur va faire la trame et le décor de son livre, je puis attendre de celui-ci quelque exubérance stylistique : hélas, le roman de Gaudé, contaminé par la langueur du Royaume fuligineux s'étant infiltrée par quelque porte mal refermée, peut-être même illustration idoine d'un épuisement ontologique des hommes (qu'évoque d'ailleurs Gaudé, page 105 de son livre) paraît mourant, anémié, presque complètement transparent, comme d'ailleurs le sont les personnages (à l'exception de la mère, tragiquement belle, de Pipo, le jeune enfant assassiné) aussi grotesques que peu crédibles qui composent cette catabase pour rire, entre deux évocations pourtant assez réussies de la cité napolitaine, où le diable n'est pas même au rendez-vous de l'ultime bolge. Je me demande d'ailleurs comment Laurent Gaudé aurait pu peindre le Seigneur des ténèbres : un tel défi est absolument au-dessus de ses forces d'écrivain, lui qui ne parvient pas même à rendre touchant le destin de quelques ombres dolentes. C'est ainsi que l'épisode de la descente aux Enfers me semble une faute de forme, une erreur de stratégie dans l'économie du roman et, surtout, dans le plan de bataille que tout grand livre doit mener contre ses lecteurs. Une ligne de Bernanos dans Monsieur Ouine extraite du dialogue entre Steeny et l'infirme Guillaume ou bien tel passage tout bruissant de choses suspectes provenant de la rencontre entre la seconde Mouchette et la veilleuse des morts sont infiniment plus convaincantes que cinquante pages de Laurent Gaudé : chez Bernanos nous est donnée la certitude d'une intime compénétration entre le monde des vivants et celui des morts qui, dans le livre de Laurent Gaudé, même si le romancier paraît y croire (dans sa version païenne ou plutôt déchristianisée), ne nous émeut guère.Et puis comment accorder quelque crédit proprement littéraire à un romancier campant d'aussi vulgaires pantins ? Allons-nous nous émouvoir du sort réservé à don Mazerotti, curé fort improbable qui, non content de ne rien savoir en matière de théologie et de philosophie (le romancier, ici, est pardonné, cette double inculture étant aujourd'hui si largement répandue dans les cervelles de curés de chair que la caricature ridicule de Gaudé n'en est même plus une), jure comme une putain de boulevard et, bien sûr, maudit le Vatican où s'empiffrent les prélats riches et luxurieux qui veulent fermer son église accueillant toute la lie de Naples ? Comment ne pas rire à l'évocation du travelot prénommé Grace, dont la psychologie rudimentaire autant que pathétique me semble une insulte au bon sens, devenant la seconde mère de Pipo, l'enfant mort, assassiné, que son père est allé chercher au fin fond des terres grises ? Comment ne pas rire devant le personnage du patron de bar, Garibaldo, et enfin devant celui du loufoque professore s'appelant, comiquement, Provolone, amateur de petits garçons et spécialiste de la localisation des Portes des Enfers ? Laurent Gaudé est, je crois, un romancier dont l'écriture n'est point sans talent, duquel pourtant je suis en droit d'attendre des personnages qui, même dans leur folie, me paraissent plein de vie, en un mot : vraisemblables si ce n'est vrais. Les ombres grotesques de notre roman sont dénuées de vie, comme l'étaient d'ailleurs les personnages que Bruno de Cesole faisait intarissablement palabrer dans L'heure de la fermeture des jardins d'Occident.Je l'ai écrit, ce roman se lit agréablement, rapidement et, ma foi, mériterait sans doute les honneurs d'une critique (peut-on espérer qu'elle sera véritable ? J'en doute...) qui s'est répandue, ridiculement, sur Zone de Mathias Énard. Mais, plutôt que s'être inspiré des sombres récits d'Homère, de Virgile, de Dante ou de Sábato pour, en en faisant sa matière intime, nous les rendre comme neufs (c'est bien l'objet de la littérature : polir jusqu'à les faire briller les vieilles et nobles pièces de monnaie échangées depuis la nuit des temps), Laurent Gaudé paraît avoir mélangé à la va-vite les recettes faciles d'un mauvais Umberto Eco avec les intentions mal comprises du Huysmans de Là-bas.

Dans le roman de Laurent Gaudé, du reste agréable à lire et finalement bien moins prétentieux que celui d'Énard, la promenade aux Enfers entreprise par deux des personnages ne m'a absolument pas convaincu : on dirait que le romancier, décrivant les paysages fuligineux du royaume de la mort, ne s'est pas même souvenu des descentes aux Enfers célèbres qui ont constitué un des grands thèmes de la littérature, de l'Antiquité jusqu'à Ernesto Sábato. Là où pareil sujet eût nécessité la violence érudite, la patiente force d'un Hermann Broch plongeant dans le chaos jusqu'à risquer, comme il le confia, sa santé mentale en écrivant La Mort de Virgile, nous ne disposons que d'un cicérone ayant chaussé des pantoufles de soie pour arpenter les terres maudites.Car, ma foi, si je ne puis reprocher à l'auteur (à quoi cela servirait-il puisque, de nos jours, le premier imbécile sans la moindre trace de culture se permet de cracher sur une histoire et une culture qui ont façonné la France ?) sa méconnaissance aussi tragique que convenue de la théologie chrétienne, de ses grands récits apocryphes ou médiévaux de voyages dans l'au-delà, des paysages grandioses et terribles dans lesquels certains romanciers catholiques, comme le Bernanos de Sous le soleil de Satan, ont semblé abandonner leurs personnages, je ne puis tout de même pas pardonner à Laurent Gaudé de n'avoir su s'inspirer des textes grecs et latins évoquant le royaume des défunts. Notre romancier s'est-il donc souvenu des exemples d'Énée, d'Héraclès, d'Orphée et d'Ulysse ? Les connaît-il ? Je n'ose me prononcer sur ce point...Cette incompétence manifeste, peut-être même revendiquée fièrement, serait finalement peu de chose si notre roman avait quelque souffle et grandeur épique infernale, s'il gonflait jusqu'à nous contenir, les vapeurs d'en-bas contaminant ses pages et notre réalité. Après tout, s'il serait parfaitement idiot de demander à un romancier de nous offrir un relevé exhaustif des occurrences littéraires ayant illustré tel ou tel motif dont l'auteur va faire la trame et le décor de son livre, je puis attendre de celui-ci quelque exubérance stylistique : hélas, le roman de Gaudé, contaminé par la langueur du Royaume fuligineux s'étant infiltrée par quelque porte mal refermée, peut-être même illustration idoine d'un épuisement ontologique des hommes (qu'évoque d'ailleurs Gaudé, page 105 de son livre) paraît mourant, anémié, presque complètement transparent, comme d'ailleurs le sont les personnages (à l'exception de la mère, tragiquement belle, de Pipo, le jeune enfant assassiné) aussi grotesques que peu crédibles qui composent cette catabase pour rire, entre deux évocations pourtant assez réussies de la cité napolitaine, où le diable n'est pas même au rendez-vous de l'ultime bolge. Je me demande d'ailleurs comment Laurent Gaudé aurait pu peindre le Seigneur des ténèbres : un tel défi est absolument au-dessus de ses forces d'écrivain, lui qui ne parvient pas même à rendre touchant le destin de quelques ombres dolentes. C'est ainsi que l'épisode de la descente aux Enfers me semble une faute de forme, une erreur de stratégie dans l'économie du roman et, surtout, dans le plan de bataille que tout grand livre doit mener contre ses lecteurs. Une ligne de Bernanos dans Monsieur Ouine extraite du dialogue entre Steeny et l'infirme Guillaume ou bien tel passage tout bruissant de choses suspectes provenant de la rencontre entre la seconde Mouchette et la veilleuse des morts sont infiniment plus convaincantes que cinquante pages de Laurent Gaudé : chez Bernanos nous est donnée la certitude d'une intime compénétration entre le monde des vivants et celui des morts qui, dans le livre de Laurent Gaudé, même si le romancier paraît y croire (dans sa version païenne ou plutôt déchristianisée), ne nous émeut guère.Et puis comment accorder quelque crédit proprement littéraire à un romancier campant d'aussi vulgaires pantins ? Allons-nous nous émouvoir du sort réservé à don Mazerotti, curé fort improbable qui, non content de ne rien savoir en matière de théologie et de philosophie (le romancier, ici, est pardonné, cette double inculture étant aujourd'hui si largement répandue dans les cervelles de curés de chair que la caricature ridicule de Gaudé n'en est même plus une), jure comme une putain de boulevard et, bien sûr, maudit le Vatican où s'empiffrent les prélats riches et luxurieux qui veulent fermer son église accueillant toute la lie de Naples ? Comment ne pas rire à l'évocation du travelot prénommé Grace, dont la psychologie rudimentaire autant que pathétique me semble une insulte au bon sens, devenant la seconde mère de Pipo, l'enfant mort, assassiné, que son père est allé chercher au fin fond des terres grises ? Comment ne pas rire devant le personnage du patron de bar, Garibaldo, et enfin devant celui du loufoque professore s'appelant, comiquement, Provolone, amateur de petits garçons et spécialiste de la localisation des Portes des Enfers ? Laurent Gaudé est, je crois, un romancier dont l'écriture n'est point sans talent, duquel pourtant je suis en droit d'attendre des personnages qui, même dans leur folie, me paraissent plein de vie, en un mot : vraisemblables si ce n'est vrais. Les ombres grotesques de notre roman sont dénuées de vie, comme l'étaient d'ailleurs les personnages que Bruno de Cesole faisait intarissablement palabrer dans L'heure de la fermeture des jardins d'Occident.Je l'ai écrit, ce roman se lit agréablement, rapidement et, ma foi, mériterait sans doute les honneurs d'une critique (peut-on espérer qu'elle sera véritable ? J'en doute...) qui s'est répandue, ridiculement, sur Zone de Mathias Énard. Mais, plutôt que s'être inspiré des sombres récits d'Homère, de Virgile, de Dante ou de Sábato pour, en en faisant sa matière intime, nous les rendre comme neufs (c'est bien l'objet de la littérature : polir jusqu'à les faire briller les vieilles et nobles pièces de monnaie échangées depuis la nuit des temps), Laurent Gaudé paraît avoir mélangé à la va-vite les recettes faciles d'un mauvais Umberto Eco avec les intentions mal comprises du Huysmans de Là-bas.

25/09/2008 | Lien permanent

Je dis nous de Guy Dupré

Se modifient dans les entrailles des vivants.»

W. H. Auden, À la mémoire de W. B. Yeats in Poésies choisies (préface de Guy Goffette, traduction de Jean Lambert, Gallimard, coll. Poésie, 2005), p. 71.

Julien Gracq mort, le plus grand prosateur de langue française demeure, sans conteste, Guy Dupré dont La Table ronde vient d'éditer ce recueil de textes qui s'étendent du début des années cinquante (parus dans la revue Arts) jusqu'aux plus récentes années (dans Le Figaro). Certains de ces textes avaient été préalablement recueillis dans le beau volume intitulé Dis-moi qui tu hantes paru au Rocher.

Julien Gracq mort, le plus grand prosateur de langue française demeure, sans conteste, Guy Dupré dont La Table ronde vient d'éditer ce recueil de textes qui s'étendent du début des années cinquante (parus dans la revue Arts) jusqu'aux plus récentes années (dans Le Figaro). Certains de ces textes avaient été préalablement recueillis dans le beau volume intitulé Dis-moi qui tu hantes paru au Rocher.Cette présence voilée mais électrique de Dupré, qui reste (heureusement) un écrivain pour happy few, nous est paradoxalement donnée par une attention de tous ses textes à la France réelle, charnelle, mystérieuse (donc invisible et apotropéenne), périssable, effectivement morte, celle qui, selon l'écrivain, s'est consumée entre 1871 et 1914 (1), l'Affaire Dreyfus n'ayant été que le plus implacable des vampires ayant sucé le sang précieux de feue la France. Il ne reste plus rien ou presque de ce qui fut la France des arts, de l'esprit et de la force dès la fin de la Première guerre, cet implacable constat s'auréolant de la mélancolie du veilleur scrutant l'horizon crépusculaire et ne voyant aucun aventurier digne de ce nom rougeoyer avant que la nuit ne tombe. Elle sera longue : «Que deviendront-ils quand nous aurons été, à notre tour, évincés, rejetés du domaine sensible ? Car voici venir la plus déshéritée des générations, la génération qui n’aura connu la guerre ni par l’ardeur amoureuse ni par la mémoire filiale. La plus effaçable, car elle n’aura de son sang arrosé que des itinéraires de fuite» (Je dis nous, texte éponyme (2), La Table ronde, 2007, p. 109). Pas d'homme digne de ce nom qui n'ait subi son baptême du feu : à ce compte, j'appartiens à une génération non pas perdue mais sans destinée, vidée de sa substance, nourrie des relations de la guerre et des horreurs plutôt que de la guerre elle-même et de l'horreur. Un être de papier.

Et les plus grands écrivains, selon Dupré, un Georges Bernanos par exemple dont Monsieur Ouine le fascine (3), un Raymond Abellio qui savait que «les hommes ne retrouveraient le sens du sacré qu’après avoir traversé tout le champ du tragique» (4) ne font que répéter cette évidence : la France morte n'est plus qu'un fantôme et le peu de substance vitale qui coule dans ses veines translucides est le sang pâle de ses morts. Bernanos du moins connut le feu, Abellio son frisson littéraire et métaphysique. Dans sa tombe, le cadavre de Jünger a été poli mille fois par les larves des ténèbres. C'était le dernier ayant pu juger la guerre pour ce qu'elle était et qu'elle n'est sans doute plus : une expérience absolue constituant l'approche la plus violente et lumineuse de ce que Jan Patočka appela la solidarité des ébranlés.

Morte, non pas mourante, notre patrie, et qu'importe à Guy Dupré de saluer, d'oser encore saluer, dans un beau texte paru en 1962 dans la revue Combat (5), la jeunesse souterraine que cet écrivain de race se fatigue à chercher dans une France ésotérique plus proche du Grand Guignol maçonnique que du christianisme. Tout semble définitivement perdu, sauf l'ardeur du dernier écrivain, son acharnement à faire entendre sa voix splendide, inimitable, elle-même fragile, la voix de l'homme décalé qu'est Guy Dupré (6) : «Entre la solitude des bataillons de vingt ans inhumés de la mer du Nord à la frontière suisse et notre solitude de vivants, une transfusion s’opère. Nous n’avons pas trop de cette jeunesse souterraine pour aborder la nouvelle saison de la terre. Jeunes hommes éternels ! Leur espérance nous est secourable : elle n’est pas mensongère.»

Pas mensongère ? C'est certain mais il faudrait tout de même que nous la désirions avec une réelle ardeur et non point le souvenir de celle-ci, car plus personne ne songe, grands dieux non, surtout pas nos gloires littéraires à la mémoire labile, donc sans le moindre honneur si la mémoire est un honneur, à invoquer nos morts.

Vivant, plus vivant que nos bruyants, Guy Dupré dialogue avec ses chers morts, peut-être même avec Julien Gracq qui n'est pas vraiment mort puisqu'il n'a jamais été réellement vivant. D'ailleurs, le plaisant fantôme de Julien Gracq, toujours prêt à vous expliquer, en bon professeur de géographie, la formation des reliefs anticlinaux, n'a pas même commencé à errer parmi les tombes de ses écrivains préférés qu'il paraît déjà ne plus même devoir inquiéter ces nouveaux lecteurs qui n'ont pas commis l'erreur de le considérer comme le plus grand prosateur français : la voie est libre pour que les livres de Gracq puissent être lus sans qu'ils ne se parent d'un bizarre halo qui grossissait, tout à la fois, leurs qualités et les vertus de leur auteur. Gracq n'aura même pas été, à mes yeux qui le découvrirent à un âge pourtant tendre et aussi impressionnable qu'une plaque de cire, un excitateur (7). Si, selon Dupré (Littérature et politique, Matulu, 1986, op. cit., p. 301), «Ce qui doit demeurer d’une époque ou d’un règne, seule la grande littérature le filtre et le fonde», et certainement pas la politique, alors nous pouvons nous demander ce qu'il restera de notre époque telle que Julien Gracq en a sondé les perméables strates qui ne s'enfoncent vers aucun lointain obscur, chacune des sondes que l'écrivain envoie, enfoncées de quelques dizaines de mètres à peine, remontant automatiquement à la surface, chargées de pierres communes qu'il a serties avec la patience d'un moine calligraphe. Au moins pouvons-nous le louer d'avoir été patient et d'avoir aimé son travail, ce fut là une belle et honnête tâche.

Mais, au-dessous des pieds de Julien Gracq : les filons d'or, qu'il n'a pas vus, peut-être même pas soupçonnés. Au-dessus de sa tête bornée : la rivière éclatante de diamants, qui ne l'intéressa pas alors même, nous dit Lautréamont, que les chiens errants, la nuit venue, lèvent leur gueule pelée vers cette splendeur infinie.

De cette époque, la nôtre, telle que Gracq en a tamisé les sucs, il ne reste donc rien hormis, peut-être, un livre qui en conterait la geste creuse. Une chimère qui, pour être appelée à la vie des monstres, doit inventer son propre créateur, un nouveau Musil, un nouveau Broch que je cherche de toutes mes forces et que je ne trouve pas. Un sphinx poudré déroulant les phrases savantes tournant sur elles-mêmes sans jamais se cheviller sur quelque roc où se tenir, le regard jeté loin, la main encore appuyée sur le sol chaud. Quelques romans, enfin, privés de vie que José Corti n'en finit pas de maintenir en vie.

Notes

(1) La feue France (préface à La République ou le Roi, Correspondance Barrès-Maurras, Plon, 1970) : «Renan à Déroulède : «Jeune homme, jeune homme, la France se meurt, ne troublez pas son agonie.» Perte de substance probablement sans exemple dans l’Histoire : au cours de la plus longue période pacifique qu’ait connue la France, de 1871 à 1914, le chiffre des Français s’élève de trente-sept à trente-neuf millions, alors que les Allemands passent de trente-sept à soixante-sept. À l’esprit qui se penche sur l’histoire pathétique du nationalisme français, ce manque à gagner de trente millions d’âmes doit toujours rester présent», op. cit., pp. 113-4.

(2) Ce texte constitue la préface à la Chronique de la Grande Guerre de Barrès (Plon, 1968).

(3) Voir le texte intitulé La descente aux Enfers de Monsieur Ouine (Quinzaine littéraire, 1982, op. cit., p. 210) : «Dans ce roman d’horreur ontologique sans précédent en littérature française, au fond si mal accointée avec les puissances des ténèbres, si Bernanos a escamoté les scènes capitales (meurtre, sodomie) comme Faulkner, et laissé comme le Rinaldi de La Confession dans les collines les interrogations errantes, c’est parce que les faits et les réponses ont moins d’importance que la source d’où ils émanent.»

(4) Raymond Abellio est mort (Le Quotidien de Paris, 1986, op. cit., p. 308).

(5) Pères profonds (Combat, 1962, op. cit., p. 53).

(6) «À certains hommes le privilège est donné, parce qu’ils appartiennent à deux époques, d’offrir par leur vie, à ceux qui arrivent, un relevé exact du glissement des terrains et du déplacement des pôles. En vain révèlent-ils les qualités les plus hautes, déploient-ils les ressources les mieux appropriées aux situations nouvelles, un décalage perpétuel les condamne à la répétition. La fraîcheur des premières fois se dérobe à la chaleur de leurs tentatives : l’avenir a cessé de baigner les rives où ils abordent» (Pères profonds, op. cit., p. 59).

(7) Cf. le texte intitulé J’y reviens (Combat, 1963, op. cit., p. 82) : «L’important n’est pas de s’élever pour ou contre un homme ou un règne; l’important est de trouver les excitateurs qui correspondent à nos facultés engourdies, à nos régions intérieures en sommeil.»

14/01/2008 | Lien permanent

Revue de presse de La Littérature à contre-nuit aux éditions Sulliver

Revue de presse

Paméla Ramos, Juan Asensio, Antonin Artaud et autres héros au culte impossible [texte supprimé].

Cécile Balavoine, Le mal pris au mot pour le site Nonfiction.fr.

Jean-Luc Evard, Spectres et trous noirs, article publié sur Stalker.

Stéphane Partiot, Masques du Mal, Face de Dieu pour la revue électronique Polaire [site supprimé].

Dominique Autié, La littérature et le Mal. Ma réponse. Je signale que Dominique et moi-même avions mené un entretien sur la réédition de mon livre, ici.

Axelle Felgine sur le site Le-Mort-qui-Trompe [qui n'existe plus].

Laurent Mabire sur son blog, Iaboc [qui n'existe plus]. Ce texte a ensuite paru (sous le titre Leçon de ténèbres) dans le n°34, été 2006, de la revue Liberté politique dirigée par Philippe de Saint-Germain.

Marc Alpozzo, Juan Asensio : le sens du mal, critique ayant d'abord paru sur le site E-Torpedo avant d'être reprise sur son blog [et supprimée depuis].

Pierre-Antoine Rey dit Cormary, La littérature sera pentecôtiste ou ne sera pas, pseudo-article paru dans Le journal de la culture n°14 avant d'être repris sur le blog de ce pitoyable lecteur. Ma réponse [laquelle contient la critique de Rey, supprimée sur son propre blog].

Joseph Vebret, Le journal de la culture n°14, mai/juin 2005 (extrait) : «Un mot, un seul, me fit réagir à la lecture difficile mais éclairante de l’imposant livre de Juan Asensio, La Littérature à contre-nuit (Éditions A Contrario), qui tente, et y parvient, d’identifier et de dénouer les liens complexes qui unissent le démoniaque à la littérature, insistant sur le «cancer que représente le Mal rongeant le langage», celui-ci étant suffisamment rusé comme Baudelaire en avait révélé de si belle façon le paradoxe et pervers pour parvenir à nous faire croire qu’il n’existe pas. Une simple note en bas de page [...]».

Olivier Noël, dans une critique parue sur son blog (datée du 6 décembre 2005) consacrée à Cosmos Incorporated de Maurice G. Dantec, écrit : «Dans La Littérature à contre-nuit, le recueil de textes critiques de Juan Asensio, figure un passage intitulé «de la littérature considérée comme un trou noir» où il est opportunément rappelé que cette singularité fut aussi désignée par Nerval comme l’œil de Dieu. «[N]ous mettons en rapport la négativité d’un espace aboli, celle d’un astre inversé ou retourné, et l’apparition, au sein d’une écriture romanesque, d’un vide qui la creusera jusqu’à son amuïssement final.» D’amuïssement, il ne saurait être question dans Cosmos Incorporated puisque la parole – contre-verbe – y est déjà vaincue. On saisit quel abîme sépare irrémédiablement le roman de Maurice G. Dantec et le chef-d’œuvre de Georges Bernanos, Monsieur Ouine, dont Juan Asensio, qui lui consacre les plus belles pages de son livre, écrit à juste titre qu’il est une révélation, ce que Cosmos Incorporated, à trop vouloir tutoyer les dieux, ne parvient jamais à être».

Lucien Suel, note de lecture publiée dans la Zone, intitulée Dans la gorge de l'ombre.

Pol Vandromme pour Valeurs actuelles, n°3580, du 8 au 14 juillet 2005, article repris dans Le Bulletin célinien n°269, novembre 2005 : «Un auteur, Juan Asensio, a la coquetterie de s'adapter à la mode (il utilise les techniques les plus modernes) pour mieux narguer le conformisme. Son blog dérange au point d'inquiéter et d'éveiller de vilains soupçons : le prêt-à-penser et le prêt-à-écrire l'ont mis sous surveillance. Ce n'est pas encore un maudit; c'est déjà un rebelle en voie de marginalisation. La littérature, la vraie, se reconnaît aux œuvres exemplaires qui réprouvent la règle commune et confusionniste selon laquelle «n'importe quelle bluette consensuelle et marchande a la profondeur de L'Enfer de Dante ou la dimension tragique de l'œuvre de Dostoïevski». Juan Asensio, indisposé par le bavardage frivole, la clarté factice, la prose sans dessous, se réclame d'un courage de hardiesse sur un ton tranchant et parfois oraculaire. Avec lui, en compagnie de Dominique de Roux, de Gadenne, de Péguy, de Bernanos (les pages qu'il lui consacre autour de Monsieur Ouine constituent le point culminant du livre), l'analyse inflexible de la grande critique et le style éclatant de la grande polémique sont de retour parmi nous».

Michel Crépu pour La Revue des deux mondes, numéro du mois de septembre 2005 : «Il se trouve encore des lecteurs pour se confronter avec les œuvres, des lecteurs pour savoir que la littérature n'est pas seulement une affaire de classes et de prix littéraires. Juan Asensio est de ceux-là. Les lecteurs de la Revue des Deux mondes se souviennent de l'étonnante étude qu'il avait consacrée au roman Villa Vortex de Maurice Dantec : il y faisait montre d'un sens de la vision qu'on retrouve ici, dans un volume d'études réunies autour de quelques écrivains majeurs [...]. Ce qu'il y a de commun entre ces auteurs si différents les uns des autres ? Peut-être ceci, qui est capital : faire sentir que la littérature a partie liée avec un drame métaphysique propre à l'Occident nihiliste où nous sommes désormais; donner à lire ce clandestin où la théologie joue moins comme une référence que comme une dimension irréductible, la part de transcendance sauvage. Une certaine culture littéraire française s'effarouche de tels propos, leur préférant un paysage plus neutre, paisible et rationnel. C'est oublier que nous avons Léon Bloy dans la bibliothèque, et Bernanos et aussi Bataille... Tous gens de ténèbres [...]. Juan Asensio s'inscrit tout à fait dans cette filiation peu faite pour les âmes sensibles, impatient d'y faire entendre la grande voix de la littérature, désespérant d'une époque médiocre, éteinte. [...] Lire Conrad à travers Maistre, mettre en relation Les Soirées de Saint-Pétersbourg avec Au cœur des ténèbres, ce n'est pas seulement manier une analogie de surface, c'est chercher au contraire comment ces œuvres révèlent la question essentielle qui hante ce livre : qu'en est-il du langage, qu'en est-il de la parole dans un monde où tout concourt à sa disparition, où l'imposture elle-même est promue comme vérité, où l'on félicite les imposteurs ? De s'engager sur un tel chemin vaudra sans nul doute à l'auteur bien des désagréments et beaucoup d'indifférence. Lui-même semble mettre un point d'honneur à aggraver son cas en multipliant l'invective, quand une légère pointe suffirait à embarrasser l'adversaire. Peu importe, il s'agit là [...] d'une équipée vitale. S'en détourner, c'est se mentir à soi-même, renoncer à l'essentiel. En ce sens, Juan Asensio est le digne élève de ces maîtres».

Le Vif L'Express, week-end du 22 avril 2005, compte rendu signé par M.E.B.

Alain Santacreu pour Contrelittérature, n°16, été 2005, dans un article intitulé La traversée du trou noir dont voici quelques lignes : «Il est important de surprendre l’angle sous lequel Juan Asensio voudrait que l’on considérât son livre et pour cela on commencera par lire son «avant-propos». Que faut-il entendre par ce titre : La Littérature à contre-nuit ? Il y a là toute la méthode de son herméneutique : lire comme on grave, selon la technique baroque dite «à contre-nuit». Le lecteur éclairé, le critique authentique, sera donc graveur à la «manière noire», autre nom de ce procédé qui consiste à noircir entièrement une plaque de cuivre avant de la graver : «J’avance péniblement dans l’extraordinaire complexité des œuvres que j’évoque, grattant patiemment, à mon tour, le noir de la plaque de cuivre pour en faire apparaître quelques traits», dira l’auteur, évoquant cette métaphore de la littérature à contre-nuit (p. 24).

Cette pratique de la lecture métaphorise un procédé contraire à celui de la gravure traditionnelle. Dans cette dernière, la pointe opère à la façon du crayon noir sur le papier blanc tandis que, dans la «manière noire», le grattoir produit l’effet d’un crayon blanc sur du papier noir. En filant la métaphore, on pourrait donc considérer l’ouvrage de Juan Asensio comme une plaque de cuivre que le critique-graveur aurait d’abord fendillée jusqu’à obtenir le noir le plus noir, pour approcher ensuite – en relissant au grattoir les lamelles métalliques – le blanc absolu. Les trois chapitres du livre correspondraient ainsi aux stations opératoires d’une herméneutique existentielle.»

Une lettre de Sarah Vajda.

31/07/2007 | Lien permanent

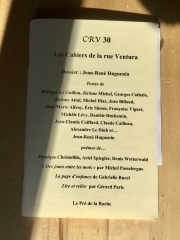

La Côte sauvage de Jean-René Huguenin

Cette note, amendée pour cette nouvelle parution, est extraite de ce texte, lui-même extrait de cette série.

Cette note, amendée pour cette nouvelle parution, est extraite de ce texte, lui-même extrait de cette série.La grande maison dans laquelle je me trouve fait face à la mer qui nous sépare du continent. Elle se tient sur un petit îlot rocheux, au large d'une côte sans intérêt spécial : quelques demeures cossues, entourées d’une verdure luxuriante qui m’apparaît presque noire d'où je la contemple, me rappellent toutefois que, sur cette île comme sur la côte qui lui fait face, l’argent semble notoirement moins rare que le beau temps, cette perpétuelle inconnue, dit-on, des séjours en Bretagne.

Nous sommes bien loin de la côte sauvage peinte par Jean-René Huguenin dans ce qui allait être son unique roman. Je l’avais déjà lu au moins deux fois mais ce livre âpre m’avait été gâché par ce qu’en avait dit quelque part Julien Gracq. Comme si l’on pouvait comparer (c’est bien ce que fait l'écrivain, au moins implicitement) les quelques jours, vécus dans une intensité trouble par Olivier auprès de sa sœur qui va se marier – et donc lui être arrachée pour toujours – avec les esthétismes fades et filandreux déroulés par Gracq dans ses romans au rythme des discours monotones d'un vague Murchison, ectoplasme sonore tentant de tromper son ennui et sa gêne d'avoir aussi peu d'entrailles.

Un rapprochement entre les deux auteurs, tout de même ? Oui, sans doute, mais qui ne tient qu’à l’atmosphère que nous pourrions dire de fin d'une époque ou même de fin de règne, peinte par Huguenin et Gracq, rapprochement qui se ferait alors, d’évidence, entre La Côte sauvage et Un beau ténébreux que je n’ai pas relu depuis… Mon Dieu, depuis combien d’années n'ai-je donc pas relu un roman de Julien Gracq ?

Peut-être suis-je injuste avec l’œuvre romanesque de cet écrivain, mais c'est sans doute parce qu'elle a beaucoup promis à l'adolescent que j'étais et, finalement, ne lui a tendu qu’un poing d’avare, prudemment refermé sur un vague trésor que le rusé romancier s’échine pourtant à nous faire soupçonner et convoiter. À quoi bon lire des romans si ce n'est pour y trouver, en effet, imaginées par ceux qui les ont écrits les histoires de créatures fatales et toutes promises à un destin exemplaire ? Gracq, éminemment conscient des enjeux littéraires, a péché par manque de dons. Une fois la main ouverte, puisqu’il n’est pas bien difficile de la forcer, on reste tout étonné de voir que le magnifique mirage, qu’il s’agisse d’Argol, du balcon en forêt de carton-pâte ou bien du rivage friable des Syrtes, s’est réduit à quelques grains de poussière grise. Je me revois encore, seul sur les quais de Saône, en face de la place Saint-Paul, séchant les cours de l'Externat, avec un des exemplaires facilement reconnaissables des éditions José Corti, dont je coupai les pages avec délectation.

Je passai ainsi des heures à lire Le rivage des Syrtes et j’étais, pourquoi m’en cacher, fasciné par la langue gracquienne, moins l’arme du griffon comme le prétend l’écrivain à propos du Chateaubriand de l'étonnante et splendide Vie de Rancé je crois auteur que la main du maître posée sur l’épaule de l’élève et qui, le plus simplement du monde, d’une pression, lui commande d’ouvrir son regard devant le spectacle magiquement révélé par sa science et la beauté de sa langue.